輕癥急性膽源性胰腺炎行腹腔鏡膽囊切除術的手術時機

蔣嵐 許春芳

蘇州大學附屬第一醫院消化內科,蘇州 215000

急性膽源性胰腺炎(acute biliary pancreatitis, ABP)占急性胰腺炎(AP)的40%~70%[1]。ABP多見于50~60歲老年微胖女性患者,80%的患者為輕癥,病程呈自限性[2-3]。輕癥ABP初期表現為胰腺炎的常見癥狀,多采用傳統內科治療,但僅能起到治療此次胰腺炎的作用,而導致胰腺炎的膽石癥病因不根除,胰腺炎癥易反復發作[4]。近年來隨著內鏡技術的不斷發展,內科基礎治療聯合腹腔鏡下膽囊切除術(laparoscopic cholecystectomy, LC)已被證實可有效減少AP及急性膽胰疾病的復發,但關于手術時機仍然存在爭議。本研究回顧性分析對輕癥ABP患者不同時間行LC治療的效果及安全性,探討LC治療輕癥ABP的最佳手術時機。

資料與方法

一、一般資料

回顧性分析2012年1月至2017年12月間蘇州大學附屬第一醫院收治的905例ABP患者臨床資料,所有患者均通過詳細詢問病史、體格檢查及相關輔助檢查確診,隨訪時間≥6個月。905例ABP患者中,膽囊結石梗阻引起者523例(57.8%),單純膽總管下段結石梗阻引起者165例(18.2%),其他病因引起者217例(24.0%)。由膽囊結石引起的523例ABP患者中,213例行膽囊切除手術,將其中行LC治療的165例ABP患者作為研究對象。納入標準:(1)年齡≥18歲,首次發病。(2)符合2014年中國急性胰腺炎診治指南的臨床診斷標準(符合以下3項中的2項):腹痛符合AP特征(急性持續性、嚴重的上腹部疼痛,常向背部放射);血清淀粉酶和(或)脂肪酶活性至少比正常上限值高3倍;腹部影像學檢查符合AP影像學改變。(3)分級標準基于2012年亞特蘭大胰腺炎嚴重程度的最新分級標準,輕癥患者僅有胰腺間質水腫,沒有器官功能衰竭,沒有局部或全身并發癥,APACHEⅡ評分<8分可幫助判斷。(4)血清膽紅素>40 μmol/L或堿性磷酸酶>225 U/L或丙氨酸氨基轉移酶>75 U/L。(5)經B超、CT、磁共振胰膽管成像(MRCP)證實存在膽囊結石伴或不伴有膽總管結石。排除標準:(1)由高脂血癥、酒精和其他因素引起的AP及所有CP患者;(2)中度重癥及重癥AP患者;(3)合并嚴重心肺功能障礙患者;(4)合并妊娠患者;(5)合并惡性腫瘤患者;(6)存在麻醉等手術禁忌證者;(7)住院時間超過30 d的患者;(8)首次AP前行膽囊切除術患者;(9)不配合治療、放棄治療、轉院或失訪者。根據手術時間的不同,將165例患者分為2周內、2~4周、4~8周、8~24周手術組和24周后手術組。

二、治療方法

所有患者均采用禁食、胃腸減壓、抗生素預防感染、質子泵抑制劑抑酸、生長抑素持續靜脈泵入控制胰液分泌、早期液體復蘇、維持酸堿和水電解質平衡等對癥支持處理。待患者臨床癥狀、體征好轉,如腹部壓痛程度減輕,反跳痛消失,體溫恢復正常,肛門排氣、排便正常,血清淀粉酶、血清總膽紅素等基本正常后轉至普外科或腔鏡科行LC治療。

三、觀察指標

記錄患者的性別、年齡、APACHEⅡ評分,是否合并高血壓、糖尿病、脂肪肝等一般情況。分析比較5組患者總住院時間、手術難度(膽囊壁水腫、膽囊周圍粘連情況、膽囊三角分離是否困難、術中失血、手術時間、術后是否需要引流、中轉開腹情況)、術后住院天數、術后并發癥的有無、術后傷口恢復情況及等待手術過程中AP和急性膽囊炎的復發率等。

四、統計學處理

結 果

一、一般情況

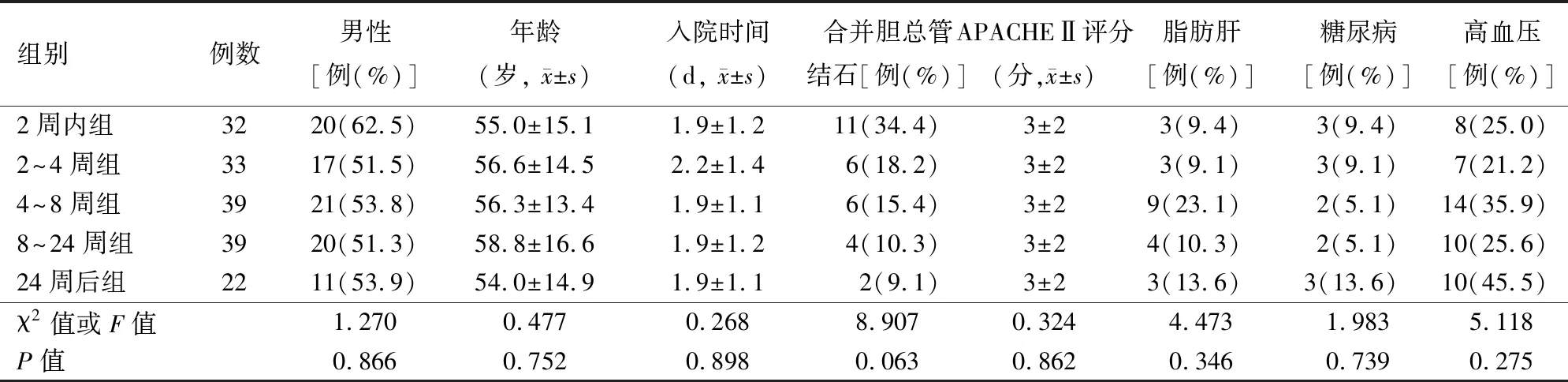

165例行LC治療的輕癥ABP患者年齡25~86歲,平均(56±15)歲;男性89例,女性76例;在發病后的1~6 d內入院,平均(2.0±1.2)d;APACHEⅡ評分均<8分,平均(3±2)分;合并脂肪肝22例,糖尿病13例,高血壓49例。共有29例患者經B超、MRCP、EUS等影像學檢查確診合并有膽總管結石,依據病情于LC前或LC中行ERCP或膽總管切開取石。所有患者均順利完成手術,無1例死亡。5組患者在年齡、性別、平均入院時間、合并膽總管結石情況、APACHEⅡ評分、并發癥等方面差異均無統計學意義(P值均>0.05,表1)。

二、手術難度比較

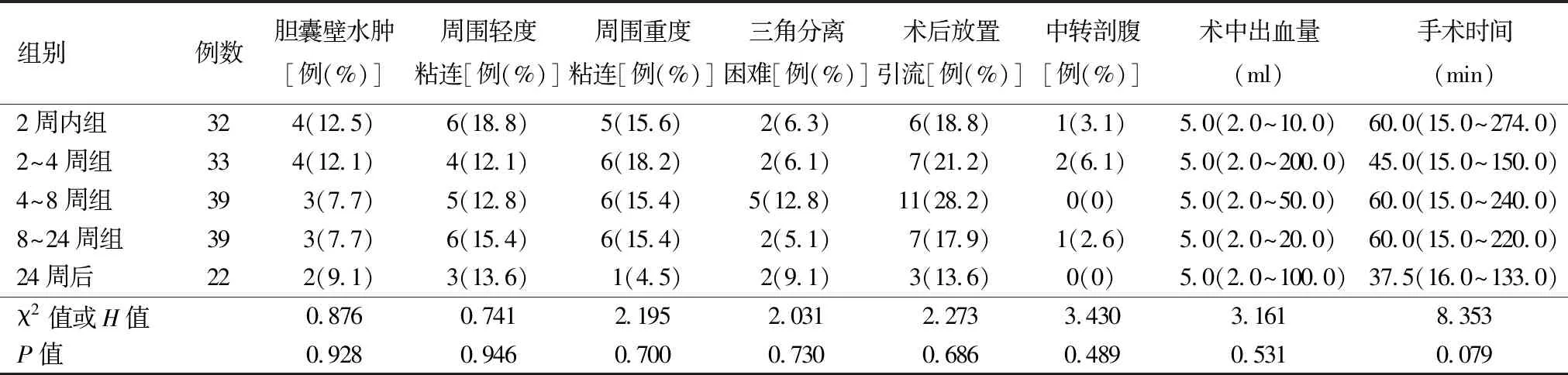

5組患者的膽囊壁水腫情況、膽囊周圍粘連輕重情況、膽囊三角分離難度、術中出血量、手術時間、術后是否有引流、是否轉為剖腹手術方面差異均無統計學意義(表2),手術難度基本相同。

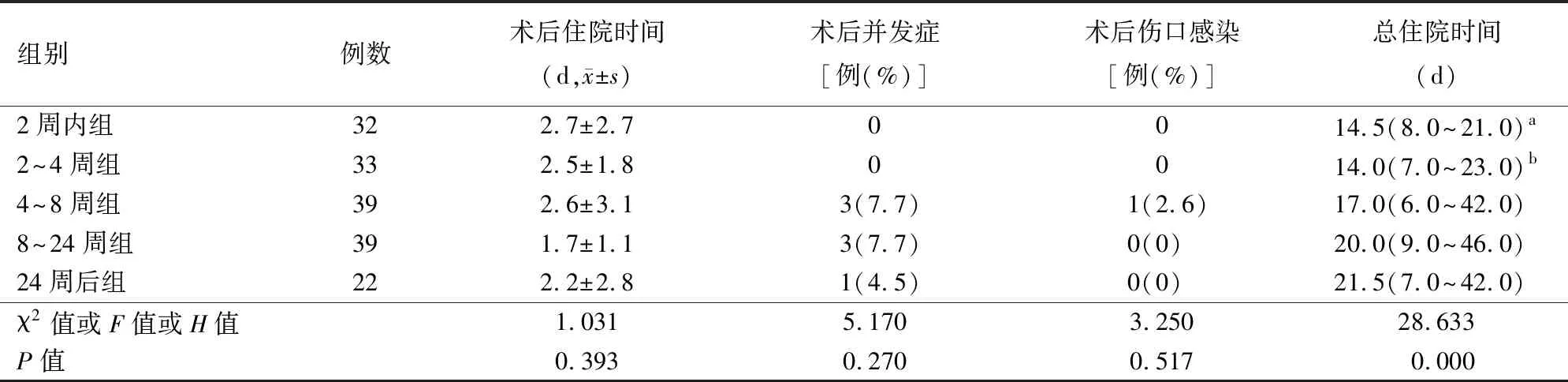

三、術后住院時間、傷口恢復情況及術后并發癥比較

術后平均住院時間為(2.3±2.4)d,5組患者間差異無統計學意義。4~8周手術組中1例患者因術中發現腸粘連嚴重,行部分小腸切除術,術后考慮腸瘺,再次剖腹探查,術后出現切口感染,經抗感染等對癥治療后好轉。其余患者術后傷口均恢復良好,5組術后傷口感染發生率差異無統計學意義。2周內、2~4周手術組術后未出現并發癥,其余3組患者術后出現腸瘺1例,發熱和腹痛3例,腹腔感染1例,膽瘺1例,復發AP 1例,差異無統計學意義(表3)。

四、總住院時間比較

患者平均住院時間為(18.3±7.9)d。2周內及2~4周組總住院時間短于4~8周、8~24周和24周后組,差異均有統計學意義(P值均<0.05);4~8周組總住院時間短于24周后組,差異有統計學意義(P<0.05);其他各組間兩兩比較差異均無統計學意義(P值均>0.05,表3)。基于以上結果,可以看出入院后4周內行LC可以顯著縮短總住院時間。

五、等待LC期間急性膽胰疾病發生情況

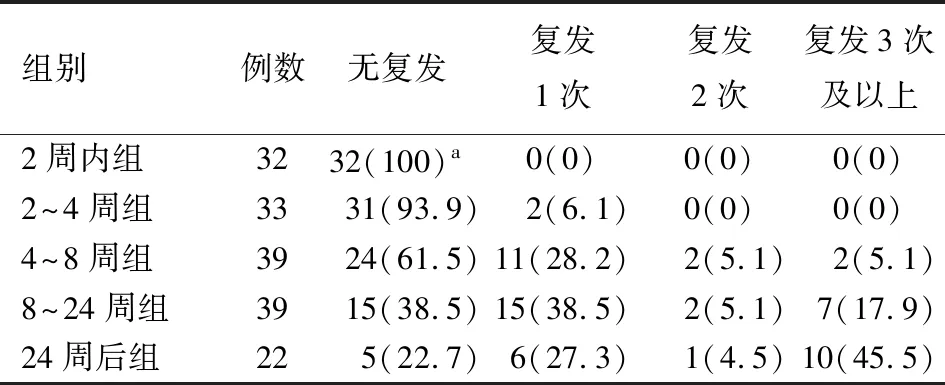

2周內手術組AP癥狀緩解后即轉至普外科或腔鏡科行LC,無1例復發AP或急性膽囊炎。8~24周組復發1次、2次、3次及以上的例數分別為15、2、7,24周后組分別為6、1、10。由此可見,隨著等待時間的延長,復發例數逐漸增多,復發次數也隨之增加,差異有統計學意義(P值均<0.05,表4)。

表1 不同手術時間的5組患者一般資料比較

表2 不同手術時間的5組患者手術難度比較

表3 不同手術時間的5組患者術后恢復情況及總住院時間比較

注:與4~8周、8~24周、24周后手術組比較 ,aP<0.05,bP<0.05

表4不同手術時間的5組患者等待LC期間復發膽胰疾病情況[例(%)]

組別例數無復發復發1次復發2次復發3次及以上2周內組3232(100)a0(0)0(0)0(0)2~4周組3331(93.9)2(6.1)0(0)0(0)4~8周組3924(61.5)11(28.2)2(5.1)2(5.1)8~24周組3915(38.5)15(38.5)2(5.1)7(17.9)24周后組225(22.7)6(27.3)1(4.5)10(45.5)

注:與2~4周、4~8周、8~24周、24周后手術組比較,aP<0.05

討 論

膽石癥是我國AP最常見的病因,大部分患者經非手術治療后癥狀可緩解,但若不及時處理結石,AP易復發,增加患者的痛苦及經濟負擔。國外文獻報道[5-7]30 d內AP的復發率可達23.3%~40.0%,對比膽囊切除術患者0~1%的再發AP概率,沒有行膽囊切除術的患者有15%~61%的再發AP住院可能。秦仁義等[8]認為,AP在首次發病后第3、第6、第8周的復發率分別為13.6%、40.9%、45.5%,并呈遞增趨勢。喬華和何世舉[9]報道,首次發病后6~8周內AP復發率最高,復發次數越多,發展為SAP的機會也越大。本研究中同樣可見隨著等待手術時間的延長,急性膽胰疾病復發率增高,2、4、8、24及24周后復發率分別為0、6.1%、38.5%、61.5%、77.3%,且等待時間越長,復發次數越多,等待半年后手術的患者45.5%出現3次及以上復發。因此,對于ABP僅內科治療是不夠的。Uhl等[5]建議膽囊切除術應作為膽源性胰腺炎的常規治療手段,以消除胰腺炎病因,減少復發。

以往大部分學者認為AP初期全身應激反應明顯,各種炎癥遞質釋放,過早手術干預可能導致炎癥反應加重,不利于患者預后。并且認為AP早期在胰腺炎及膽管疾病的相互影響下,器官水腫、粘連可能會導致術中解剖困難及增加術中中轉剖腹可能。但隨著對該疾病的病理生理學以及發病機制的進一步了解,越來越多的臨床實踐顯示,早期LC治療輕癥ABP的手術風險和手術難度并不會增加。Sinha[10]的研究發現,與早期(發病后1~7 d)行LC相比,擇期手術的患者膽囊三角的解剖困難程度明顯更高。李叔強等[11]認為,發病早期腹腔內廣泛粘連,膽囊三角區解剖困難,但對于經驗豐富的臨床醫師來說,這種絕大多數為比較容易分離的粘連。反復發作的膽囊炎癥導致膽囊三角區和腹腔內的慢性纖維化粘連則真正增加了手術難度,導致中轉剖腹率升高。朱宏毅等[12]研究表明,中轉剖腹率的65%是由于膽囊反復的炎癥導致膽囊三角及腹腔內的嚴重粘連,半年內反復發作次數>2次,轉為開放手術的機會增加。本研究結果表明,5組不同時間手術患者的手術難度、手術時間及術后恢復情況差別并無統計學意義,可見輕癥ABP發生早期(2周內)行LC并沒有較擇期手術增加難度及術后并發癥的發生率。

美國胃腸病學會[13]推薦在首次住院時即完成膽囊切除,而不是在出院后進行。國際胰腺病協會[5]建議當胰腺炎病情好轉后,應即刻行膽囊切除術,最好在同一次住院期間進行。美國胃腸病學院亦建議應在本次住院結束前進行膽囊切除術[14]。英國胃腸病學學會建議膽囊切除術應在AP發病住院期間進行,最晚在住院結束后2周內進行[15]。目前大多數國外研究認為在輕癥ABP首次住院期間行膽囊切除術安全有效,最遲不超過2周,它可顯著減少急性膽胰疾病的復發,縮短住院時間,降低總費用[2,16-17];膽囊切除后,膽管疾病引起的胰腺炎甚至可降低為零[18]。本研究結果表明,4周內手術患者總住院時間明顯低于其他手術組患者,2周內手術患者無急性膽胰性疾病復發,且等待手術時間越長,復發急性膽胰疾病越多,發生重癥胰腺炎的可能性就越大。因此輕癥ABP在住院2周內行LC是安全可行的,可顯著縮短住院時間,并減少等待手術過程中急性膽胰疾病的復發率。

利益沖突所有作者均聲明不存在利益沖突