經皮穿刺置管引流和內鏡經十二指腸乳頭引流治療胰腺假性囊腫的有效性和安全性臨床對照研究

支春平 秦紅軍 胡仁健 胡紅強 程剛 唐榮

武警四川總隊醫院肝膽外科,樂山 614000

【提要】 選取武警四川總隊醫院肝膽外科收治的85例胰腺假性囊腫患者,隨機分為B超引導下經皮穿刺置管引流組(經皮組,43例)及內鏡下經十二指腸乳頭引流組(內鏡組,42例)。兩組患者引流后血尿淀粉酶下降程度、囊腫縮小程度、癥狀緩解率及長期影像好轉率、總并發癥發生率、病死率、術后囊腫復發率、再次治療率的差異均無統計學意義,表明兩種引流方法均使癥狀長期緩解,減少復發,安全可靠。但內鏡下經十二指腸乳頭引流對胰腺假性囊腫短期癥狀緩解率低,經皮穿刺置管引流可在短期內緩解臨床癥狀但住院時間較長,因此經皮穿刺置管引流可作為內鏡引流失敗的補救措施。

胰腺假性囊腫是血液、胰液外滲及胰腺自身消化引起組織壞死物聚集于胰腺內不能吸收形成的胰腺囊性病變,多繼發于急慢性胰腺炎、胰腺損傷、手術和腫瘤[1],臨床表現缺乏特異性,部分患者可出現發熱、上腹腫塊、壓痛、胃腸道功能紊亂等癥狀。隨著囊腫體積進行性增大,癥狀明顯,并可出現并發癥,此時需要治療。經皮穿刺置管引流、內鏡下經十二指腸乳頭引流是治療胰腺假性囊腫的常用微創方法[2-3],本研究比較兩種方法的療效和安全性。

一、資料與方法

1.研究對象:選取2015年1月至2018年2月武警四川總隊醫院肝膽外科收治的85例胰腺假性囊腫患者。納入標準:(1)診斷符合2012年亞特蘭大的分類標準[4];(2)囊腫發生時間>4周,術前行腹部CT或MRI檢查囊腫最大徑≥6 cm或呈進行性增大;(3)腹痛、腹脹等癥狀明顯或出現胃腸道梗阻、膽管梗阻、門靜脈高壓等并發癥。排除標準:(1)胰腺膿腫、包裹性壞死、胰腺腫瘤等;(2)隨訪失聯;(3)缺乏復查資料和數據。本研究經醫院倫理委員會批準,所有患者均簽署知情同意書。

2.方法:采用隨機數字表法將患者分為經皮組和內鏡組。經皮組采用經皮穿刺置管引流術治療。先行腹部超聲確定囊腫位置和大小,選擇最接近腹壁、避開重要器官部位為穿刺點,并進行標記。在標記處作一長約5~7 mm切口,超聲引導下進行穿刺,當穿刺針到達囊腫部位置入導絲,退出穿刺針擴皮,沿導絲放置引流管(7~10 F)后退導絲,將引流管縫于皮膚,連接引流袋。

內鏡組采用內鏡下經十二指腸乳頭引流術治療。術前均行ERCP明確胰管狹窄部位和程度。內鏡插入到十二指腸降段,選擇胰管插管,將導絲置入囊腔內,沿導絲放置合適胰管內支架引流,若胰管狹窄或胰瘺時行鼻胰管引流管,遠端置于假性囊腫處,見大量囊液流出為置管成功。

術后監測生命體征,預防性應用抗生素、奧美拉唑、奧曲肽。記錄每日引流量、顏色和性質。引流的囊液若渾濁,需經引流管灌洗。術后3 d復查腹部B超,囊腫最大徑縮小>2 cm,臨床癥狀明顯緩解或消失、無并發癥準以出院。出院后隨訪,定期復查B超觀察囊腫體積。當引流量<10 ml/d時夾閉引流管,1周行影像學檢查囊腫消失給予拔管。內鏡組在囊腫消失后于內鏡下取出支架或拔除鼻胰管。

3.觀察指標:(1)記錄所有患者的基本情況;(2)引流后癥狀緩解情況;(3)短期(引流后1個月)及長期(引流后6個月)影像學好轉情況(囊腫消失或囊腫最大徑縮小至<2 cm且無復發)[5];(4)囊腫復發和再治療情況;(5)引流前(T0)及引流后3 d(T1)、1周(T2)、2周(T3)至拔管(T4)時血、尿淀粉酶水平;(6)超聲測量的囊腫最大直徑;(7)引流后是否出現感染、堵塞、移位等并發癥。

二、結果

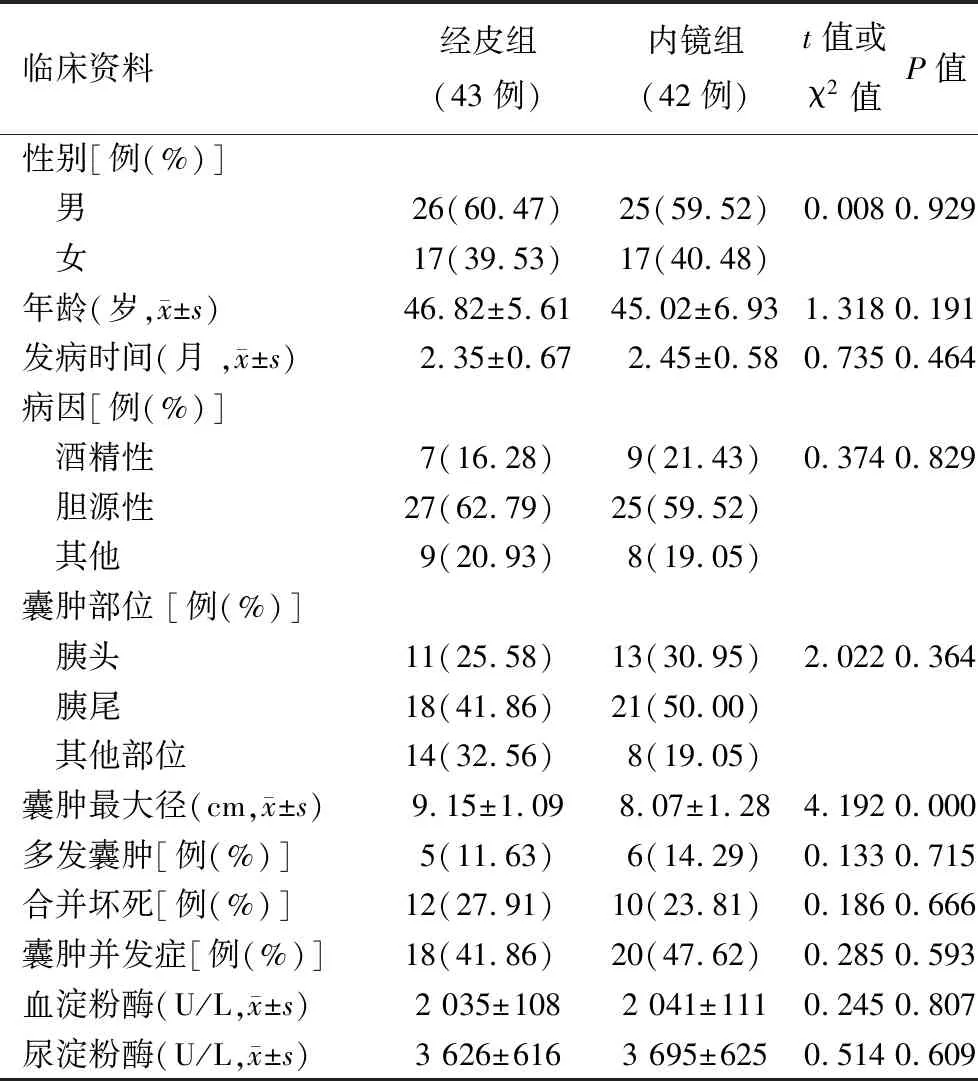

1.患者一般情況比較:經皮組共43例,內鏡組共42例。兩組患者的一般情況差異均無統計學意義(表1)。

表1 兩組患者一般情況比較

2.兩組患者血、尿淀粉酶及囊腫最大徑比較:兩組患者血、尿淀粉酶及囊腫最大徑在引流后均較引流前顯著下降(P值均<0.05),但兩組各時間點間的差異均無統計學意義(表2)。

3.兩組患者病情好轉情況比較:經皮組癥狀緩解率、短期及長期影像好轉率分別為86.0%(37/43)、81.4%(35/43)及74.4%(32/43);內鏡組分別為78.6%(33/43)、35.7%(15/43)及66.7%(28/43)。經皮組短期影像好轉率顯著高于內鏡組,差異有統計學意義(χ2=18.35,P=0.000),而兩組癥狀緩解率及長期影像好轉率的差異均無統計學意義。

表2 兩組各時間點血、尿淀粉酶比較

注:與T0比較,aP<0.05

4.兩組患者并發癥發生率比較:經皮組發生感染、發熱、出血、引流管移位分別為1、2、2、3例,總并發癥發生率為18.6%;內鏡組分別為2、2、2、2例,總并發癥發生率為19.1%,兩組差異無統計學意義。

5.兩組患者住院時間、病死率、術后復發率、再次治療率比較:經皮組住院時間、病死率、復發率、再次治療率分別為(15.3±3.7)d、2.3%、7.0%、9.3%;內鏡組分別為(8.2±2.5)d、0、4.8%、4.8%。內鏡組的住院天數顯著短于經皮組,差異有統計學意義(t=10.416,P=0.000),而兩組的病死率、術后復發率、再次治療率的差異均無統計學意義。

討論胰腺假性囊腫發生率為15%~25%[3],占胰腺囊性病變75%[6]。40%~50%胰腺假性囊腫可在6周內自行吸收,6周以上的胰腺假性囊腫約8%可自行消退[7]。但仍有25%患者因伴有明顯臨床癥狀或繼發感染等需進行干預治療[8]。胰腺假性囊腫治療的絕對指征有[7,9]:(1)感染、出血;(2)胰瘺;(3)出現明顯的囊腫壓迫癥狀,如壓迫大血管、胃腸道、膽管造成缺血性疼痛,腸道蠕動受阻、膽汁淤積。相對適應證有:(1)囊腫最大直徑>6 cm,發生時間>4周;(2)影像學顯示囊腫進行性增大,或囊腫體積較小但出現難以忍受的腹部癥狀[10]。

外科手術引流是治療胰腺假性囊腫的有效手段。傳統外科手術治療創傷大、恢復慢,并發癥發生率和病死率分別達26%、6%[6]。隨著微創技術的不斷提高,微創治療胰腺假性囊腫成為主要手術方法。B超引導下經皮穿刺置管引流在B超全方位、多角度探測下可實現靈活定位,準確置管,置管成功率高,對患者創傷小,術后恢復快。劉同喜和魯超敏[11]指出B超引導下經皮置管引流術創傷小,操作簡單,可有效替代傳統剖腹引流術。和澤源等[12]應用彩超引導下引流術治療胰腺假性囊腫,治愈率達89%,有效率100%。內鏡下經十二指腸乳頭引流是通過在主胰管內置入支架恢復胰管連續性,或放置鼻胰管達到引流囊液目的,治療成功率為80%~100%[13]。

本研究結果顯示,經皮組和內鏡組患者引流后的血、尿淀粉酶下降程度、囊腫縮小程度、癥狀緩解率及長期影像好轉率、總并發癥發生率、病死率、術后囊腫復發率、再次治療率的差異均無統計學意義,但經皮組的短期影像好轉率顯著高于內鏡組,而住院時間顯著長于內鏡組,說明經皮穿刺置管引流和內鏡下經十二指腸乳頭引流治療胰腺假性囊腫均可顯著降低血、尿淀粉酶水平,縮小囊腫體積,使患者獲益,減少復發,安全可靠。但內鏡下經十二指腸乳頭引流對胰腺假性囊腫短期癥狀緩解率低,經皮穿刺置管引流可在短期內緩解臨床癥狀但住院時間較長,因此經皮穿刺置管引流可作為內鏡引流失敗的補救措施。臨床醫師可參考不同醫院自身條件和內鏡醫師的技術水平選擇治療方案。

利益沖突所有作者均聲明不存在利益沖突