溫州市學齡期兒童孤獨癥譜系障礙的患病情況調查

梁莉丹 項炳武 劉伊甸 劉嬋 涂豐霞 湯行錄 陳翔

孤獨癥譜系障礙(autism spectrum disorders,ASD)是一組以社會交往障礙,語言交流障礙、興趣或活動范圍狹窄以及重復刻板行為為主要特征的神經發育障礙,主要包括典型孤獨癥(classical autism)、Asperger綜合征(asperger syndrome,AS)、兒童瓦解性精神障礙(childhood onset dismtegrative,CDD)和廣泛性發育障礙(pervasive developmental disorder-nototherwise specified,PDD-NOS)等亞型[1-2]。2013年5月美國精神病學會發布精神疾病診斷統計手冊第5版(DSM-V)[3],最新版本中將ASD列為神經發育障礙這一大類別中的一種,ASD在我國屬于精神類殘障。ASD被認為是多種遺傳因素和(或)環境等非遺傳因素共同作用的結果,既往報道顯示孕產期不良因素、異常家族史、父母性格及不良教育方式等為其相關因素[4]。隨著我國計劃生育政策的變化,從2015年全面實施二孩政策,新生兒出生數量較以往將明顯增加。溫州市尚未進行過關于ASD的大規模流行病學調查,本研究采用隨機整群收樣的方法,了解溫州市6~12歲兒童ASD患病率情況及其共患病和患病危險因素,為進一步研究該病提供資料,實現臨床ASD患兒的早期診斷和針對性干預。

1 對象和方法

1.1 對象 隨機選取溫州市平陽縣(從溫州市5個下轄縣中隨機抽取)的水頭鎮、蕭江鎮,再從公安局獲得屬水頭鎮、蕭江鎮戶籍于2002年1月1日至2008年12月31日出生的兒童進行問卷調查,共回收問卷13 987例,男 7 006 例,女 6 981 例,男女比例為 1.003:1;年齡6~12(9±1)歲。

1.2 方法 調查過程分為初步篩查、現場觀察、臨床診斷和評估、驗證診斷4個階段。第一階段使用問卷篩查的方法;第二階段由專家團隊對問卷篩查出的可疑ASD兒童進行現場觀察;第三階段對現場觀察出的可疑ASD兒童至我院進行ASD的DSM-V的臨床診斷;第四階段對DSM-V臨床診斷的ASD兒童進行韋克斯勒兒童發育量表(WISC-R)測試,完成智商評估,進行孤獨癥診斷觀察量表(ADOS)、孤獨癥診斷訪談量表(Autism Diagnostic Interview-Revised,ADI-R) 驗證診斷。評估人員均進行專門培訓,獲評估資質,評估結果具有良好的一致性。

1.3 評定標準 評定標準包括家長和學生班主任填的社會行為和溝通能力篩查量表(ASRS)和DSM-V診斷[3]及ADOS[5]、ADI-R和韋克斯勒兒童智力測驗量表(WISC-R)[6]等。

1.3.1 ASRS ASRS是美國芝加哥大學精神病學教授根據ICD-10對孤獨癥的定義,發展出針對父母或教師的篩查問卷,適用于6~18歲兒童。2014年國內上海復旦大學附屬兒科醫院首次將ASRS翻譯成中文版,并首次在國內應用于大樣本流調,ASRS量表經過本土化的改編和嚴格測試,內部一致性與可信度較好,顯示了較好的篩查效果。ASRS分教師版和家長版,教師版和家長版問卷分別在10~15min內完成填寫,ASRS共71題,共包括3個核心部分:社會交互作用質的缺陷、語言及交流方面的異常、刻板、局限、重復的興趣與行為。ASRS量表評分標準與方法因各個項目而異,按0~4分五級評分,其中3或4分表示該項目的異常明確存在,只是程度上的差異;2分表示該項目存在可疑異常;1分表示界于有/無該類癥狀之間;0分為無異常。評測需由經過專門培訓的評定者主持,向父母或教師介紹填表須知,再由父母或教師根據孩子的具體情況,嚴格打分。ASRS量表在歐美一些國家,已經成為ADI-R的伴隨工具使用,因為ASRS與ADI-R呈高度相關性。

1.3.2 DSM-V DSM-V是一本診斷心理和行為情況的工具手冊,于2013年5月18日正式推出[3]。這本手冊由美國精神病學會修改與編寫,在ASD診斷方面與第4版手冊相比(DSM-IV)進行了一些更新。這些修改反映了現階段對ASD的了解,提供了對ASD更加準確更全面的診斷標準。

1.3.3 WISC-R WISC-R 該量表適用于 6~16 歲兒童的智商測試。WISC-R含12個分測驗:言語分量表有6個分測驗,包括知識、領悟、算術、相似性、詞匯和數字廣度。操作分量表有6個分測驗,包括填圖、圖片排列、積木圖案、拼圖、編碼和迷津。數字廣度和迷津兩個分測驗作為備用測驗。在計算智商時,只用10個分測驗。該量表的信、效度系數很高,是一種好的兒童智力測量工具[6]。

1.3.4 ADOS 美國芝加哥大學精神病學勞德教授等制訂了ADI-R和ADOS[5]。ADOS是一種半結構化的評估工具,其中設置了大量有關社會互動、日常生活的游戲和訪談,包含了一系列標準化、層層遞進的活動和材料。通過觀察兒童在游戲中的表現和對材料的使用,重點對他們的溝通、社會交往及使用材料時的想象能力加以評估。ADOS量表由4個模塊組成,每個模塊需用時35~40min。ADOS特點是可以根據評測對象的語言能力(從無表達性語言到言語流暢)選擇適合其發展水平的模塊。進行每個模塊時都詳加記錄,在活動結束后根據記錄作出整體評估[5]。

1.3.5 ADI-R ADI-R 是根據 ICD-10 對孤獨癥的定義,發展出的針對父母或兒童主要撫養人的一種標準化訪談問卷,評估約需時90~120min[5]。包括三個核心部分:社會交互作用質的缺陷、語言及交流方面的異常、刻板、局限、重復的興趣與行為。另外還有涉及ASD患兒一些特殊能力或天賦的項目(諸如記憶、音樂、繪畫、閱讀等)。量表評分標準與方法因各個項目而異,一般按0~3分評分,其中2或3分表示該項目的異常明確存在,只是程度上的差異;1分表示界于有/無該類癥狀之間;0分為無異常。評測需由經過專門培訓的評估者主持,要求父母(或者患兒的主要看護人)就每一個項目向

1.5 統計學處理 采用SPSS 19.0統計軟件,計量資料以表示,計數資料的比較采用χ2檢驗。ASD組和非ASD組患病危險因素采用多因素非條件logistic回歸分析。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 一般情況 根據ASRS問卷標準篩查出可疑ASD兒童7 639例,對這7 639例兒童進行現場觀察,現場觀察出可疑ASD兒童241例,至我院予DSM-V臨床診斷,按照DSM-V臨床診斷標準,并經ADOS和ADI-R評估驗證診斷。

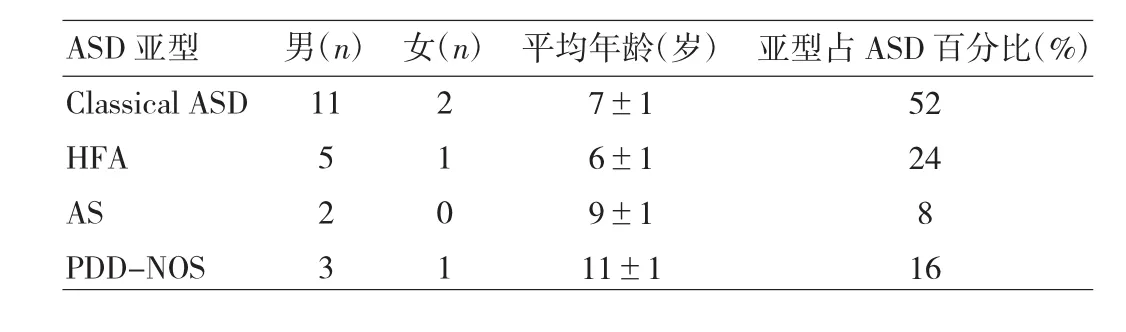

2.2 ASD患病率 本次調查中共確診ASD兒童25例,男 21例,女 4例,平均年齡(10±1)歲,男女比例為5.25∶1;本地區 ASD 患病率為 1.78‰,其中典型孤獨癥(Classical ASD)13例,高功能孤獨癥(High functioning autism,HFA)6例,阿斯伯格綜合征(asperger syndrome,AS)2例,PDD-NOS(包括非典型孤獨癥)4例,不同亞型的檢出情況和所占比例見表1。評估者提供患兒的具體行為細節,而非僅僅做出有或無的籠統判斷。在歐美一些國家,ADOS和ADI-R已成為ASD診斷的金標準。

表1 不同亞型ASD患病情況的比較

1.4 質量控制

1.4.1 人員培訓 人員培訓分為醫務人員和教師的培訓。前者主要針對進行流行病學調查的醫生、評估人員、研究生進行標準化培訓。包括流調程序、問卷發放、回收流程設置及評估人員的規范化培訓及DSM-V專業知識的培訓等;后者主要針對所選取流調區內的73所小學教師進行培訓,包括家長告知及知情同意、流調程序及注意事項、問卷核查等的培訓。

1.4.2 問卷有效性和無效性定義 家長知情同意自愿參與調查,并完整填寫的為有效問卷,存在1項缺項的為無效問卷。

1.4.3 數據核查和處理 對回收的問卷進行核查和編號,遺漏的信息在二次入校時由教師和家長補充填寫完整,對于不可避免的錯漏數據進行偏倚校正;數據錄入前對數據錄入員進行培訓,錄入完成后質控員對問卷進行核查。

2.3 ASD共患病 本次調查顯示,多動癥、智力發育障礙、癲癇及胃腸道功能障礙是ASD的主要共患病,其次社交恐怖、惡劣心境、躁狂發作、廣場恐怖、特定恐怖癥、對立違抗障礙、睡眠障礙、離別性焦慮障礙、品行障礙及精神病性障礙等也是ASD常見共患病。ASD共患多動癥18例,占72%,共患智力發育障礙17例,占68%,共患胃腸道功能障礙9例,占36%,共患癲癇8例,占32%,共患社交恐怖、惡劣心境各3例,分別占12%,共患躁狂發作、廣場恐怖、特定恐怖癥、對立違抗障礙各2例,分別占8%,共患睡眠障礙、離別性焦慮障礙、品行障礙、精神病性障礙各1例,分別占4%。

2.4 ASD患病危險因素 對確診的25例ASD兒童進行患病危險因素分析,并隨機抽取同地區25例6~12歲健康兒童作患病危險因素對照分析。結果顯示,困難撫養型氣質、父母親生育年齡大、孕期接觸殺蟲劑和兒童排便控制時間晚等是ASD患病的高危因素,差異有統計學意義(P<0.05)。見表 2。

表2 ASD組和非ASD組患病危險因素比較

將兒童氣質類型、父親生育年齡、母親生育年齡、母親孕期接觸殺蟲劑、兒童排便控制時間等作為變量,與ASD患病情況進行非條件logistic回歸分析,見表3。結果表明,ASD患兒的發病與兒童氣質類型、父母親生育年齡高、母親孕期接觸殺蟲劑、兒童排便控制時間晚有密切關系。

表3 ASD組和非ASD組患病危險因素的非條件logistic回歸分析結果

3 討論

自1943年Kanner[7]提出孤獨癥概念后,學者們對其的關注度不斷上升,各國也都進行了相關方面的流行病學調查,并獲得了很多孤獨癥患病率的數據。世界各國的報道顯示,孤獨癥患病率一直在穩步上升。Fombonne[8]綜述了14個國家歷經40年的34項調查報告,孤獨癥的發病率保守估計為13/萬。來自歐洲各國、英國、美國、以及日本等關于孤獨癥發病率的Meta分析,包括了37個發病率的研究,估計18歲以下孤獨癥的發病率為7/萬[9]。在世界大部分地區包括美國在內,孤獨癥的患病率高達1%。美國一個比較全面的研究發現,來自18個國家61項研究顯示,自1966—2009年孤獨癥的總患病率為0.7%,或者每143個孩子中就有一個孩子患病[10],患病率男女比約為 4∶1[10]。福建省[11]、天津市[12]、北京市[13]、梅州市[14]、連云港市[15]、江蘇省[16]、常州市[17]、大慶市[18]、銅陵市[19]、哈爾濱[20]等地區均進行了孤獨癥流行病學調查。其中福建省2000年關于兒童孤獨癥的調查報告,患病率為 2.8/萬[11],2003 年江蘇省報道孤獨癥患病率為 12.25/萬,男女比為 2∶1,城鄉患病率分別為 17.89/萬和 5.83/萬[16],2004年天津對2~6歲的孤獨癥患病率作了調查11/萬,男女比為7∶1,城鄉患病率為14/萬和8/萬[12]。梅州在2009年調查了4 156名2~6歲兒童,檢出孤獨癥患兒81例,男 59 例,女 22 例,檢出率 1.95%[14],2010 年連云港市調查了8 532名兒童,確診孤獨癥患兒9例,患病率11.72/萬,患病男女比為 3.4∶1[15]。查閱國內現有對孤獨癥患病率的統計,結果不一,但是總的趨勢為緩慢上升,孤獨癥男性患兒比例高于女性患兒。兒童患病率約為兒童總人口的 2~5/萬人,男女患病比例約為 3:1~ 4∶1[15]。本研究結果顯示,溫州市6~12歲學齡期兒童ASD的患病率為1.78‰,較國內2004年北京流行病學調查所得結果低,與Windham等[22]對美國4歲兒童監測結果80/10 000相近,分析其原因可能是本次調查所選擇的人群是在6~12歲的學齡期兒童,調查對象年齡明顯高于國內外以往流行病學調查所選取的年齡范圍。男童占84%,女童占16%,患病率并不低,且智力水平在正常范圍的ASD群體(包括AS和HFA)所占比例(32%)較大。分析其原因可能是所選擇的人群是6~12歲的學齡期兒童;AS和HFA兒童在學校中多表現為“不聽指令、好動、不遵守紀律、我行我素和難以和其他孩子玩在一起”等,家長和教師僅覺得這類孩子“比較好動、比較奇怪、比較有個性”,但是社會功能方面存在的問題尚不明顯,不一定會引起家長和教師的關注,本研究顯示,ASD共患多動癥占72%,亦證實這一點,因此,對于多動癥患兒是否存在ASD表現,尤其需要注意避免漏診。因此,我們應該意識到ASD的高發,并給予足夠的重視。

開展流行病學調查研究,方法學的運用以及人群界定的標準是兩個關鍵因素。此次,對溫州市學齡期兒童進行了一次較大規模的流行病學調查,并將流調的對象定為6~12歲的學齡期兒童。本次流調過程分為初步篩查、現場觀察、臨床診斷和評估、驗證診斷四個階段。本次流行病學調查科學規范的程序保障了調查質量。

本研究結果顯示,困難撫養型氣質、父母親生育年齡大、孕期接觸殺蟲劑和兒童排便控制時間晚等是ASD患病的高危因素,需要引起重視。當然進一步的因果關系仍有賴于隊列研究加以探明,但亦提示我們在進行孕期保健和健康宣教工作中,可以有針對性的增加這部分的內容,尤其是可控制或可干預的因素部分,諸如避免接觸殺蟲劑、兒童排便控制的早期訓練等的健康教育。

ASD是一種嚴重危害兒童健康的發育障礙性疾病。根據近10余年我國部分省市的流行病學調查及美國疾控中心的網絡監測數據,均顯示ASD的患病率呈明顯上升趨勢。ASD患兒社會溝通和社會交往能力缺陷,有的終身不會回歸社會,給家庭和社會帶來沉重的負擔,已引起社會各界的高度關注。

目前,國內ASD患病率雖低于發達國家水平,但較既往呈上升趨勢,應引起高度重視。該病尚無特效藥,ASD患兒社會溝通和社會交往能力缺陷,有的終生不能回歸社會,給家庭及社會造成極大的負擔,已引起社

會各界的高度關注。早期發現和干預ASD患兒,幫助患兒獲得自理能力及一定的社會功能,對提高患兒生命質量,減輕家庭和社會負擔,提高我國人口素質具有重大意義。因此,需加強健康教育,提高全社會認識水平,進一步完善兒童心理行為疾病篩查、評估、診斷流程。在ASD診斷穩定性方面,由于診斷量表靈敏度、特異度及臨床診斷能力的水平差異,使ASD早期發現、早期診斷面臨困難,也面臨挑戰。用ADOS、ADI-R等量表對可疑ASD患兒開展評估,陽性預測率均較高。ADOS和ADI-R是對ASD經DSM-V臨床診斷的驗證診斷,是ASD早期發現工作中的研究方向之一。積極開展ASD的早期篩查與診斷工作,并及時發現學齡期中既往已診斷為多動癥的兒童,早期發現多動癥兒童是否存在ASD表現,從而早期發現ASD兒童,并給予早期干預,有助于促進患兒早期回歸社會,改善預后,提高ASD患兒的生命質量。