網絡熱點事件傳播過程中輿論的對立與失焦

姚江龍 楊瑞銘 謝曉宇

摘 要:隨著互聯網技術的飛速發展,廣大民眾依靠互聯網極大地提升了自己的知情權、話語權,輿論已難以被一方所主導。通過對“湯蘭蘭案”輿情事件的梳理和分析,歸納出輿論的對立主要是因為新事實的呈現和新議題的產生,但當主流媒體的事實呈現跟進缺失時,各種議題就會介入網絡輿論空間的真空,造成輿論失焦。在面對今后網絡輿情事件中,主流媒體需要嚴格遵守新聞倫理,發揮議程設置的主戰場作用,積極促成媒介共鳴,防止議程被民間輿論場帶偏,同時推動事態本真的澄清,實現議程的融合。

關鍵詞:輿論失焦;輿論對立;議程設置;新聞倫理

互聯網技術的飛速發展為普通網民提供了更多實現話語權的機會,微博、微信朋友圈和公眾號、貼吧論壇等等網絡公共空間逐漸成為互聯網輿論的傳播中心,傳播權的普及、表達的多樣性以及網絡信息的可及性大大提高了普通網民的知情能力和話語能力。網民在熱點事件面前積極吐露自己的意見和觀點,洶涌澎湃的表達背后則是對社會矛盾的釋放和宣泄。從“羅爾事件”到“江歌案”,當傳播的開放和聲音的嘈雜與種種社會問題并發時,主流媒體的議程設置變得愈發的復雜而不可控,輿論難以被一方主導因而往往形成了輿論對立甚至反轉。梳理和分析網絡事件傳播過程中的輿論關注點的失焦以及二次報道中事件中心議題偏移的原因和基本模型,有助于我們更好地認識新時代下的網絡輿情傳播,整合主流媒體與自媒體的輿論引導功能,及時應對輿情暴力事件的發生。

一、輿情的形成

1、事件概述

2008年,黑龍江省五大連池市龍鎮某村發生了一起系列輪奸案,時年未滿14歲的女孩湯蘭蘭(化名)報案稱其“多次遭到十余人強奸,涉案人員包括其爸爸、爺爺等具有血緣關系的家人,也有老師、鄰居和村干部。2010年10月,包括其父母在內的11人獲刑,罪涉強奸罪、嫖宿幼女罪等。2018年1月19日,《南方周末》記者最先在其個人公眾號發表了《家族、村莊集體“強奸”事件,魔幻現實,抑或另有隱情》一文,在獲得一萬多次閱讀后被刪除。1月30日,澎湃新聞發布了《尋找湯蘭蘭:少女稱遭親友性侵,11人入獄多年其人“失聯”》的報道,鳳凰周刊微博、新浪網等媒體隨后轉載。由于澎湃新聞報道配圖披露了受害人的個人信息,媒體開始受到網友的詰問。1月31日,《新京報》發布微博《被全家“性侵”的女孩,不能就這么“失聯”著》,微博迅速擴散,事件熱度也二度上升,與此同時,網絡質疑聲越來越大。當日,微博大V@我不是謙哥兒、@午后的水妖等發微博聲討《新京報》、澎拜新聞,得到眾多微博大V的轉發,報道的記者開始遭到網友的謾罵和人肉,“媒體審判”等言論開始出現。2月1日,五大連池市政法委回應“湯蘭蘭”案,稱其母炒作企圖翻案。呼吁公眾停止尋找湯蘭蘭,稱會依法處理相關訴求。隨后,多家媒體發表評論,呼吁討論回歸案件本身,紫光閣微博發表博文,稱“法律面前,沒有所謂的‘無冕之王”。[1]

2、輿情共振的形成

互聯網輿情共振是網民情緒積累引起的輿論高峰,當某種情緒成為一般情緒時,它可以激發大多數人情緒的共通,當一定規模的共通情緒得以形成社會認同時,就會導致情緒共振。[2]情緒的共振促使“湯蘭蘭案”相關報道發布之后迅速形成熱點話題,這主要是因為以下兩個方面:

(1)“少女遭親友性侵”刺痛了中國傳統倫理社會的“人倫”認知。我國是一個傳統的倫理社會,“孝”“悌”“禮”等都是“倫理”中繞不開的話題,這些人倫認知與思想是千百年來傳承下來的重要道德標準。在澎拜新聞的報道中寫道“母親服刑8年出獄,女兒戶口消失”,“少女的控訴:被親生父母性侵,請干爸干媽申冤”,“湯蘭蘭曾對警方稱,爺爺多次對其強奸。”等諸如此類的描述足以觸犯公眾內心的道德底線使之群情激奮。在某些情況下,相比客觀事實的陳述,使用情感化的表達更容易改變輿論的走向。社交媒體平臺如今已經隨著互聯網技術的發展成為了輿論生成與傳播中的重要場所,情感性在社會輿論中的作用與日俱增。[3]澎湃新聞的報道既具備了“道德震撼”又激發讀者的“認知震撼”,容易引發網民的情緒共振。

(2)記者在采訪時大量采信了湯蘭蘭母親的說法,突出了案件的諸多疑點,使得讀者對案情疑竇叢生。“文本的敘事性依賴于該文本通過表現定向時間整體、涉及多種沖突從而滿足接受者的欲求的程度。”[4]面對之前的“呼格案”、“唐慧案”,長期以來網民的刻板印象已經形成,遇到存疑的案件,首先就是質疑公檢法系統的工作是否存有問題,以沖突性代替理性,從新聞話語的細枝末節中推敲出自己愿意去相信的“事實”,達到群情共憤。

3、 輿論對立的引發

不同群體的信念、愿望和追求不同,他們的意見就不可能和諧一致。面對某一問題或現象,人們往往根據自己的偏見,意愿和秉性,在情緒化的表達中展示自己的立場和看法,但缺乏對問題進行深切的研究和嚴謹的剖斷,也缺少一種尊重來容納不同觀點并進行冷靜和理智的互動。難以達成觀點的共識就容易形成輿論對立,當分歧不斷擴大,往往呈現出了輿論的沖突。輿論的沖突對立以難以協調的方式表現出來,以一方的甚囂塵上和另一方的寂寥無聲為結局。[5]近年來,呈現出“U型”曲線式反轉的社會熱點輿情事件層出不窮,從一開始輿論的單一呈現,到后來觀點的對立,輿論形勢出現了反轉。在其輿論走向幾經轉折的背后,我們可以看到一個清楚的轉變過程:網上輿論爆發——真相逐漸還原——輿論發生反轉對立——最初發布者或媒體遭討伐,[6]這也形成了輿論反轉的共同特征。

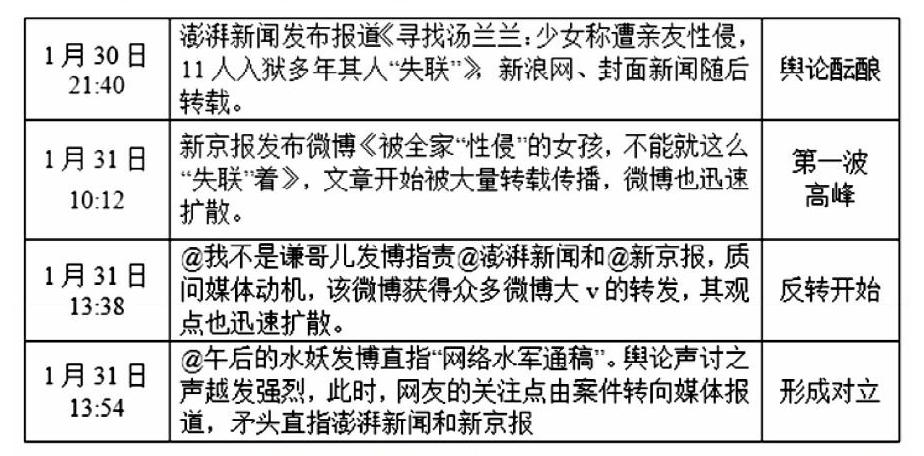

暨南大學新聞與傳播學院麥尚文認為,“反轉”的本質實際上是各種力量對話語主導權的爭奪。[7]一般而言,輿論的反轉對立需要有一個形成過程,不同意見從醞釀到形成,分歧若在很長一段時間內都無法調和,就不可避免地會導致意見的對抗。此前的“于歡案”和“唐慧案”同樣也是涉法輿情事件,但從案件發生或被揭露,到真相逐步浮出水面,最終立案判決,時間跨度長,可謂一波三折,階段性的輿情積累和蟄伏及觀點的“U型”轉彎較為明顯,事件的每一個進程都成為社會輿情關注焦點。但在此次“湯蘭蘭案”輿情事件中,從首發媒體發布新聞報道引發公眾關注,形成重要議題到次級意見領袖指出紕漏,顛覆媒體議程引發輿論對立十分迅速,甚至可以以小時來計(如下表)。

輿論的對立是新輿論爆發和發酵的過程。首先,新事實的呈現為輿論對立提供了客觀基礎。網絡輿論是網絡社會成員圍繞具體的中介性事件所形成的情緒與言論交織的產物,事件基本事實所呈現的數量與性質直接影響了在其基礎上形成的網絡輿論的色彩。網絡輿論的醞釀、爆發、發酵和共識與消散本質上就是事件真相逐漸澄清,事實逐步呈現的過程。在“湯蘭蘭案”的輿論傳播和演變中,微博大V通過貼出《案件判決書》使得網民對案情有了更為充分的認識,盡管有人隨即指出案情的諸多疑點,但《判決書》中對于案情經過的描繪足以挑戰公眾的認知底線,引起一片嘩然,對于湯蘭蘭遭遇的同情引發了對于“澎湃”等媒體此前營造的“尋找湯蘭蘭”的輿論的對立;其次,新議題的介入為輿論對立豐富了話語表達。伴隨著對立輿論的發酵,圍繞所呈現的事實出現了多種聲音,滿足了網民參與輿情表達的愿望,形成了輿論的狂歡,也使得輿論的對立更加尖銳。在此事件中,由于所呈現的事實有限,并且證據本身確實也存在疑點,真相的缺位為各種議題的介入提供了廣闊舞臺。參與討論的網民有的以“陰謀論”的心態指責媒體的“媒介審判”,有的反復論證尋找當事人是否合法,還有的對報道新聞的記者行使網絡暴力,進行人肉搜索……這樣的意見表達抽象了輿論信息和所要表達的中心議題,造成了輿論失焦,對立尖銳而喧鬧但卻無益于共識的形成和真相的澄清;“想象的共同體”為輿論對立營造了表達氛圍。“共同體是一個充滿想象的精神家園。在這個家園中,我們相互信任,相互依賴,但這個家園是由我們的想象力所構建的而非現實存在的。”[8]輿情事件中,擁有相似觀點和情緒的網友之間不可能存在組織性,彼此也并不相識。他們對“湯蘭蘭”進行身份建構,把“湯蘭蘭”、自己和表達相同觀點的網友想象成一個相互聯系的群體。他們不認識湯蘭蘭,對湯蘭蘭的了解也僅限于報道呈現的只言片語,但是湯蘭蘭的形象卻活在他們心中。在他們看來,保護湯蘭蘭就是保護自己,湯蘭蘭被找到,他們自身權利也得不到合理保障,他們與湯蘭蘭本沒有絲毫關聯,此時卻被想象成了一個團結一致的利益共同體,其本質是在自我認同的基礎上尋找社會認同。[9]

此外,此次輿論事件的反轉對立如此迅速也有報道本身所存在的敘事問題,報道大量采用單一信源、一家之論,言語煽情但所呈現的案情事實卻相當有限,當對立輿論的意見領袖指出報道在事實完整性和偏向性上的疑慮時,報道說服力大打折扣,其早前的框架預設也隨即崩潰,迅速引發輿論反轉;同時,在研究網絡輿情的演化規律的過程中,有學者發現,一些影響深遠、關系重大的事件所引發的輿情,即便已經失去了熱度,但當有新的關聯性事件發生,就極有可能被網民重新挖掘出來,再次成為熱門事件,其影響力與關注度甚至可能會超過早前的關聯事件本身。在當下的傳播環境中,由于信息咨詢獲取的快捷和便利,以及大量信息所產生冗余,受眾更傾向于碎片化、圖式化的接受信息,這種信息處理方式恰恰為新媒體事件的相互激活和聯想提供機會。[10]細心的網友發現“湯蘭蘭案”的律師此前也曾代理過諸如“裸條案”、“掏鳥窩被判十年”等在互聯網是引發爭論的案件,這樣的聯想致使網民對新聞報道的目的到底是混淆視聽、干預審判還是伸張正義、平復冤案產生了懷疑,再這樣的疑慮之下,當網民發現報道表述確實存在問題時便激活了之前的刺激,造成群情激憤的現狀。

二、“湯蘭蘭案”中的輿情失焦與偏移

失焦,原是攝影術語。如果要想拍攝物體清晰的圖像,就需要將其對應到鏡頭的一個固定焦距,假如超過了焦距,物體圖像就會模糊,從而產生失焦現象。在網絡輿情事件中,輿論失焦現象是指伴隨著互聯網技術的發展,公眾的知情權、話語權不斷增長,輿論很難被某一方主導,使得公眾的情緒與表達呈現多極化和多樣化的態勢,逐漸偏離事件的核心問題。[11]美國學者奧托·夏莫(C.Otto Scharmer)在其“U型”理論中指出,阻礙人們有效關注的原因,是沒有完全理解關注和意圖產生的內在場境,并與之建立連接。在此事件中,伴隨著對立輿論的發酵,在缺乏事件全新進展報道的情況下,新議題的介入填補了網民想象空間的真空,使得輿論關注點失焦,偏離了對于案情本身的關注。有網民認為報道的媒體存在對于申訴人的偏袒,對其新聞倫理產生質疑,甚至某種陰謀論甚囂塵上,指責媒體妄圖媒介審判,為湯蘭蘭的父母翻案。在報道使用“尋找湯蘭蘭”后,微博迅速出現尋找報道采訪記者的微博話題,并在導語中聲稱“這次我同意網絡暴力!”在表達對媒體報道公正性的期望同時采用了網絡暴力的方式對所謂的“媒體帶節奏”表達不滿。這當中可能有如下原因:

1、信源的失衡致使報道的說服力下降

新聞標題對新聞有總領作用,其首因效應往往也會帶動讀者的閱讀情緒。澎湃新聞的報道標題在邏輯上強化了“尋找湯蘭蘭”,表述上則明顯偏向于湯蘭蘭母親。在澎湃原稿中出現了約22個信源,其中包括湯蘭蘭的母親、大姑以及申訴代理律師等一手信源,以及該案判決書、警方詢問筆錄、物證提取筆錄、司法中心的鑒定報告等一手信源,但是由于證人湯蘭蘭的干爹干娘拒絕接受采訪,涉及他們的內容大多轉述自判決書的記載。[12]在信源的選取上,澎湃的新聞報道大量的采選了湯蘭蘭母親一方的采訪,圍繞“湯蘭蘭母親尋找湯蘭蘭”的情節展開,手法煽情,但相對一方的消息卻是缺位的,報道在案件事實的舉證上模糊不清,并不能提供足夠有力和完整的輔助性材料。傳播學奠基人霍夫蘭(Carl Hovland)在研究中發現,“兩面提示”對文化程度較高者的說服效果更好。[13]在當前的互聯時代,信息的極大豐富和網民媒介素養的提高,使得信源單一的新聞報道已經無法讓公眾足夠信服。在當前的媒介生態下,報道的客觀公正是實現各種社會因素與議程平衡的基本規則,同時更是媒體社會責任的體現,直接關系到普通大眾對媒體的信賴程度。[14]

新聞報道的傾向性是記者在踐行和追求新聞報道的客觀性時不能避免的一種隱性規律,只是傾向性必須在客觀性的基礎上表達,即通過事實本身的邏輯和意義進行闡述。[15]然而,澎湃的報道強化了“尋找湯蘭蘭”為報道的邏輯重點,無疑使得讀者強化了記者偏袒湯蘭蘭母親,要把受害人湯蘭蘭“人肉搜索”的印象,澎湃新聞的邪惡形象不言而喻。可信度的下降導致公眾對媒體動機產生懷疑,在后真相的傳播語境下,陰謀論甚囂塵上。

2、后真相時代的對抗式解讀

在后真相時代中,簡單地陳述客觀事實遠不及使用情緒化和有關個人信念的表達更能對公眾輿論產生影響,但主流媒體的情緒化表達反而會造成讀者的對抗式解讀。有研究者將“后真相時代”的到來與社交媒體的興起和傳統媒體的頹敗直接關聯。在“湯蘭蘭案”事件中,網民對于信息的認同以一種極端化、反傳統和民粹化的姿態出現在社交媒體上,網絡中的民意呈現出一種“天然正義”的假象,所有關于湯蘭蘭的同情或是網民以第一人稱敘述的自身遭遇都成為了“另類事實”——它與案情本身的事實相對應,在真相缺乏的真空里,迅速成為了主流話語,網民的各種情緒或觀點泥沙俱下,構成了社交網絡上脆弱的“信任共同體”,但這樣的信任建立在非理性的情感而非真相之上。

湯蘭蘭在披露出的案情中作為一名受害者在公眾面前本是一副弱者形象,卻成了強勢媒體的直接針對者,且隱私曝光被暗示存在誣告的可能。這一反差,更激起了公眾對弱者的同情,導致他們對媒體報道動機、記者報道手法的反感,自然也就無法對澎湃的框架設置表示認同,造成輿論的失焦。近年來,由法制新聞引發的涉法輿情事件層出不窮,從“于歡案”到“慶安火車站槍擊案”“掏鳥窩被判十年”等事件,媒體逐漸在公眾認知中成為了在幕后左右輿論,控制司法的形象,媒體的公信力逐步降低,陷入了一種“塔西佗陷阱”中,當主流媒體一旦失去公信力,無論其說的話是真還是假,做的事是好還是壞,都會被外界認為是說假話、做壞事,在這樣的環境下,網民對于澎湃真相失衡但又氣氛煽情的報道自然的存在對立情緒。

三、輿論引導的啟示

社交網絡的興起改變了傳統媒體對議程設置上的把控,使信息獲取更加便利,使社會更加開放。然而,從“三色虐童”到“湯蘭蘭案”等大事件來看,自媒體時代的公眾議程設置在很多時候是一種情緒化的議程設置,而情緒化的議程設置最終極易導致非理性以及輿論失焦,使事件本身的解讀更加多樣化。

從積極方面看,失焦的初期往往能作為民意的指示,為政府及相關部門反映公眾的信息需求,同時也可為媒體提供具有新聞價值的角度、設置新的議題以引導輿論向正面發展。但是,在突發事件中,如果輿論偏離事件本身太遠,或缺乏人文關懷,那么,就會對整個輿論產生錯誤導向,帶來一系列的負面影響。例如,在輿論失焦的情況下,大量無關議題和冗余信息不斷涌現和發酵,使應對輿論、解決事件的精力和資源無法集中。公眾對次生話題的強勢圍觀,也容易對事件原本的核心議題進行忽視,偏離正常的議事軌道。特別是在突發事件中,網絡輿情出現的重復傳播、重復影響的情況會再次引發民眾對事件的關注,使本來平息的事態死灰復燃。[16]同時,輿論失焦也為網絡謠言的傳播以及網絡暴力的使用提供了空間,在真假難辨中,網民隨著失焦的輿論一同狂歡極化,不但不利于盡早達成輿論共識,實現輿情事件的妥善解決,還有因為網絡暴力的滋生產生次生輿情問題,在一波又一波的輿論對立中釋放社會矛盾。

引導面臨失焦的輿論,“議題設置”是一個需要在第一階段解決的重要問題。通過議程設置,可以將民眾的注意力聚焦在一個具體的方向上,為接下來輿情發展的因勢利導奠定良好的基底。[17]其次,要發揮好主流媒體的主戰場作用,媒體間相互聯動實現媒介共鳴,搭建熱點輿情事件中的主流框架,不宜因輿論失焦釋放出來的種種意見帶離傳播主線,造成對事件中心議題的偏移,浪費媒體資源。輿論容易失焦,但失焦有時并不代表被遺忘,事實是輿論形成與發展的基礎,輿論的演進均是圍繞著真相的澄清,及時公布最新的事件動態,揭示事態本真,不僅有利于遏止謠言的興起,更有助于緩解輿論的對立,促成議程融合。

[參考文獻]

[1]杭之,奇臨,犀止明.“湯蘭蘭案”:淹沒在口水與混水中的真相[EB/OL].[2018-02-04].http://www.sohu.com/a/220904103_661455.

[2]廖瑞丹.基于隨機共振模型的網絡輿情共振現象研究[D].南京理工大學,2017.

[3]張濤甫,徐亦舒.重新出發:新傳播生態下中國輿論研究的回顧與反思[J].編輯學刊,2017(2):6-11.

[4]杰拉德·普林斯著,徐強,譯.敘事學:敘事的形式與功能[M].北京:中國人民大學出版社,2013:156

[5]劉建明.輿論沖突的成因與防范[J].采寫編,2014(1):41-43.

[6]崔逾瑜,匡志達.“輿論反轉”背后的反思[J].新聞前哨,2015(10):16-18.

[7]張學斌,賀梓秋.新聞緣何頻頻被“反轉”?[EB/OL].[2014-08-02].http://dg.southcn.com/d/2014-08/02/content_105734415.htm.

[8]郭臺輝.共同體:一種想象出來的安全感——鮑曼對共同體主義的批評[J].復旦公共行政評論,2007,2007(5):105-110.

[9]張璐璐.輿情風波:網民話語訴求中的“想象的共同體”——以“于歡案”引起的輿情風波為例[J].新聞研究導刊,2017,8(11):141-142.

[10]李芬芬.新媒體事件與新聞價值的“激活”[J].青年記者,2016(27):37-38.

[11]嚴利華,陳捷琪.突發事件中的輿論失焦現象及其啟示[J].決策與信息,2016(8):130-137.

[12]覃建行.湯蘭蘭案緣何輿論失焦?——基于文本分析和框架研究的解讀[EB/OL].[2018-02-03].http://wemedia.ifeng.com/47840072/wemedia.shtml.

[13]郭慶光.傳播學教程.第2版[M].中國人民大學出版社,2011.

[14]張紅梅.論“新聞平衡”報道及其對媒體公信力的影響[D].重慶大學,2006.

[15]覃建行.湯蘭蘭案緣何輿論失焦?——基于文本分析和框架研究的解讀[EB/OL].[2018-02-03].http://wemedia.ifeng.com/47840072/wemedia.shtml.

[16]王靈芝.高校學生網絡輿情分析及引導機制研究[D].中南大學,2010.

[17]鄭保衛,葉俊.輿論引導:變被動為主動——“東方之星”沉船事件輿論引導的經驗及啟示[J].當代傳播(漢文版),2015(6):20-23.

(作者單位:阜陽師范學院文學院,安徽阜陽? 236037)