新集水電站泄洪消能防沖刷優化研究

王亞洲,王均星,周 招,李 雙,李輝成

(武漢大學 水資源與水電工程科學國家重點實驗室,武漢 430072)

0 引 言

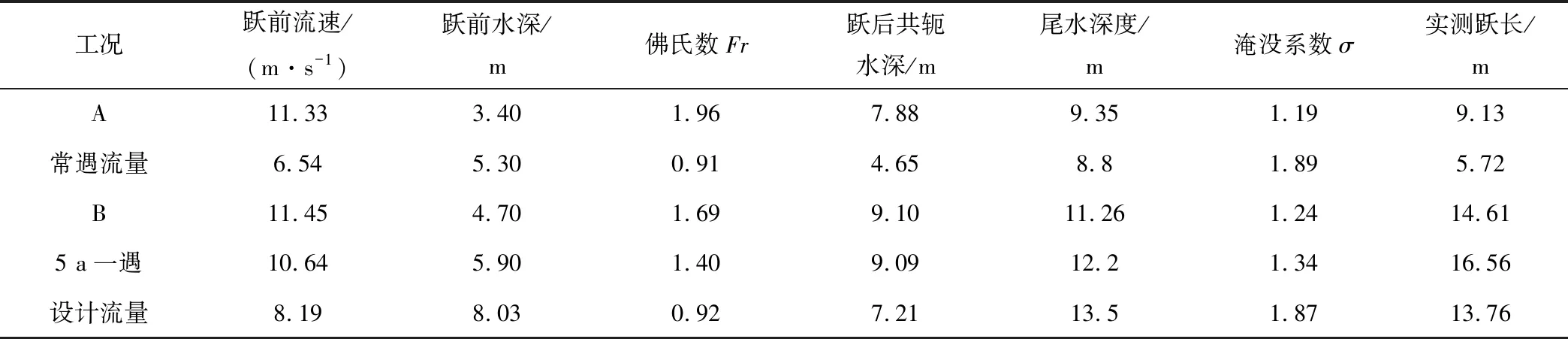

對于低水頭、大單寬流量的泄水閘,當Fr<2.0時,在閘后形成不完整水躍,水躍長度較短,旋滾不劇烈,水躍消能效果較差。水面線呈現波狀起伏不定且向下游傳播較遠距離,并且對下游河床造成沖刷。因此,在泄水閘閘后消力池布置輔助消能工可促使強迫水躍的形成,起到縮短消力池長度的作用。一般的消力墩距躍首越近,水流反力越大,消能效果越好,但承受的沖擊力和脈動壓力較大,并且由于消力墩過于靠近水躍躍首,容易使水激起,反而不利[2]。Hartung認為水流動能向紊動能轉變比例與躍前佛氏數成反比。低佛氏數水流僅有一小部分轉換為熱能,大部分能量表現為躍后大尺度紊動[3]。艾克明等人通過對三江口水利工程的T型墩消力池的研究,證明了T型墩消能形式的合理性[4]。結合國內外研究現狀,T型墩布置在消力池下部時,一次水躍消能不充分時,尾坎位于一次水躍后部,形成二次水躍,起到補充消能效果,可以改善水躍形態,對改善出池水流流態以及對下游河床防沖刷有重要意義。

1 工程概況和模型設計

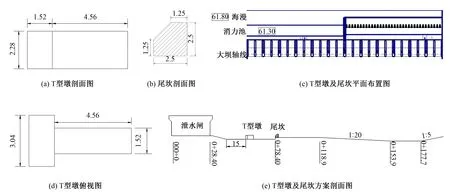

新集水電站位于漢江中游,是一座以發電、航運為主工程。樞紐主要建筑物包括泄洪閘壩、主廠房和右岸船閘。具體為從左到右依次為左岸階地土石壩壩段、泄水閘壩段、主廠房段、右岸船閘段、右岸主河床土石壩段(含非常溢洪道)。泄水閘經比較推薦采用平底閘型,建于沙礫石層上,底板厚2.5 m,上游設底寬為3 m,深為1.5 m的齒墻。泄水閘共設24孔,每孔凈寬13.5 m,溢流前緣總寬324 m,閘底板高程為63.20 m,選用兩孔一聯的結構型式,墩中分縫,中閘墩厚3 m,邊墩厚2.5 m。泄水閘下游消能進行分區設計,共分兩區,12孔為一區。一區消力池池長50 m,深1.3 m。二區消力池池長30 m,深0.5 m。泄水閘平面布置圖如圖1。

圖1 樞紐平面布置圖Fig.1 Layout of drainage sluice

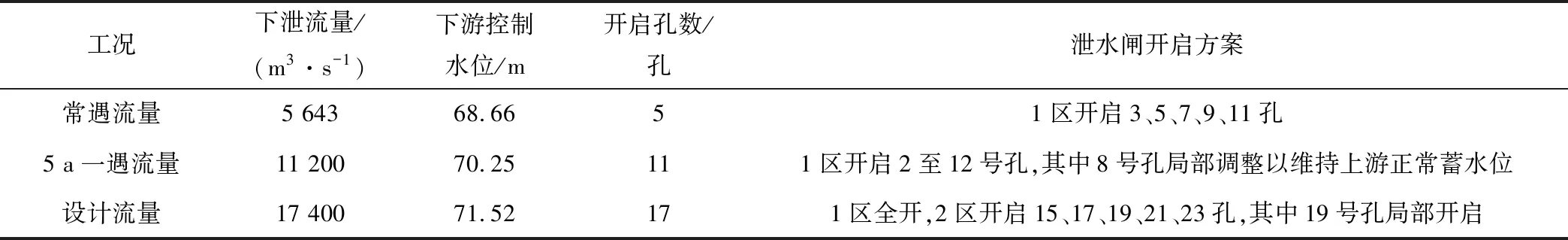

本次試驗選取3組工況進行分析,即常遇流量5 643 m3/s,5年一遇流量11 200 m3/s,設計流量17 400 m3/s。各工況均保持在上游正常蓄水位76.23 m條件下,開啟方式見工況表1,其中閘孔序號排序方法為:從1區到2區,依次為1至24號孔,具體見圖2。

表1 試驗工況表Tab.1 Test condition table

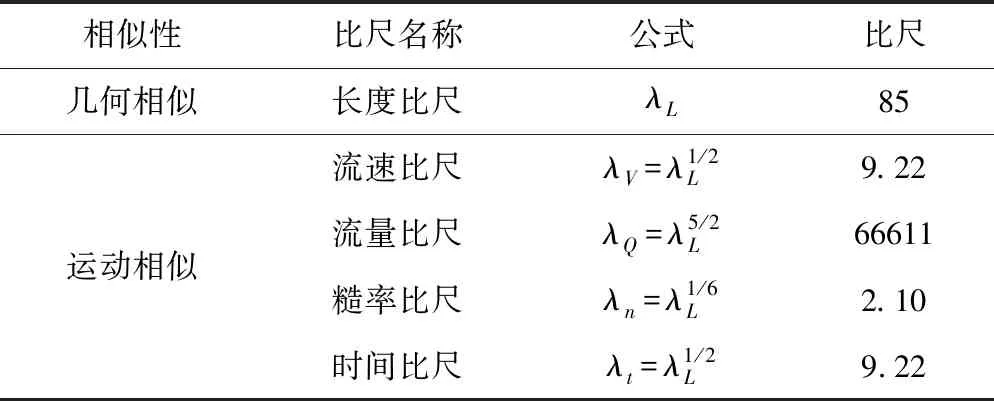

該模型根據水流運動相似原理設計。采用正態模型加局部動床模型,整體水工模型采用長度比尺為λ=85,其他比尺計算如表2所示。

表2 模型試驗比尺Tab.2 Model test scale

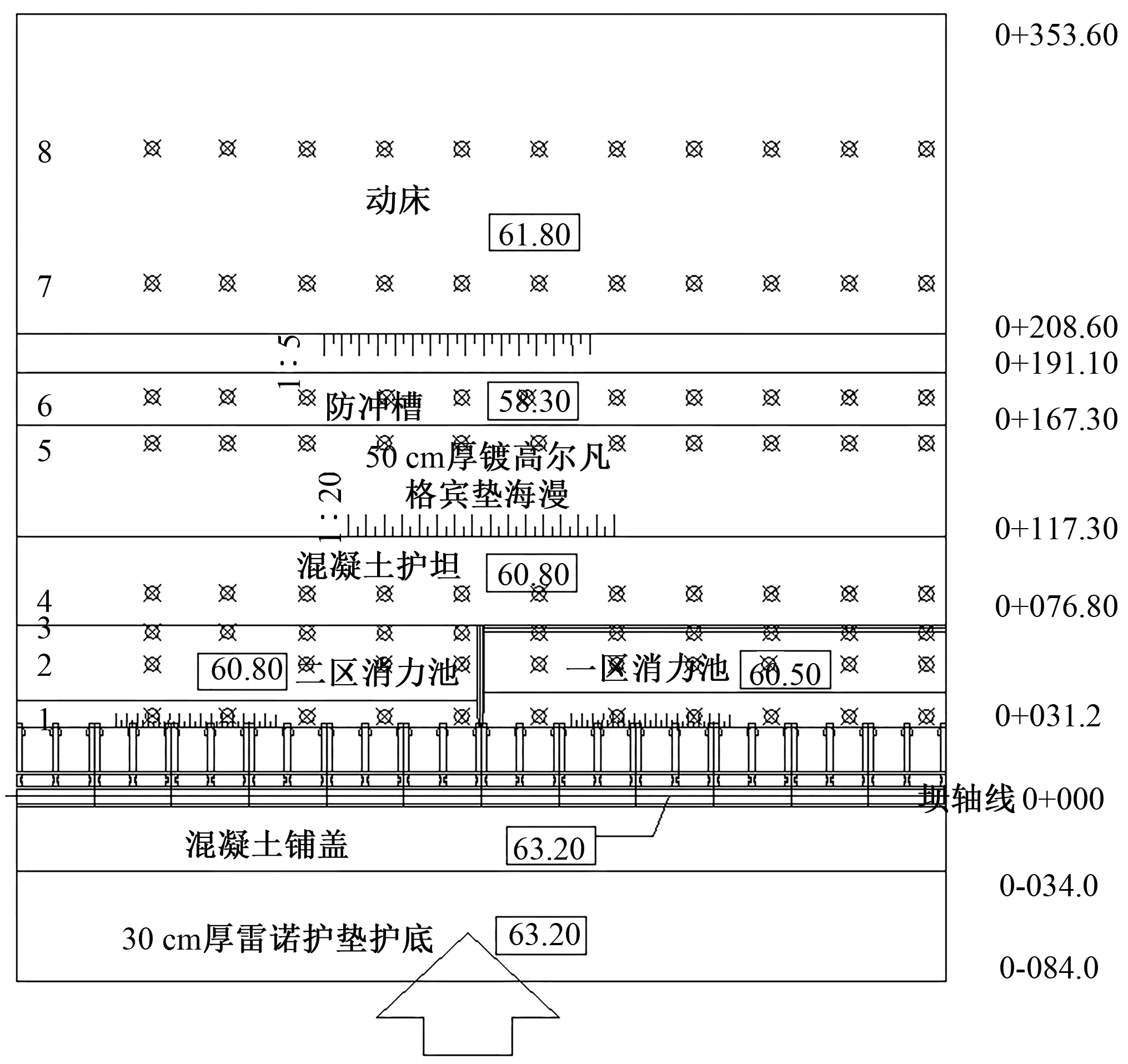

原設計方案是將24孔泄水閘共分為兩區,Ⅰ區泄水閘從右岸到左岸1~12孔,Ⅱ區泄水閘從右岸到左岸13~24孔。I區消力池長50 m,深1.3 m。Ⅱ區消力池池長30 m,深0.5 m。溢流閘壩下游分設消力池段、海漫段和防沖槽,并設置局部動床。海漫水平段為40.5 m,斜坡段坡度為1∶10,長35 m。防沖槽拋填塊石至海漫末端高程58.3 m,要求抗沖流速大于5 m/s,水平段長23.8 m,后銜接1∶5反坡與動床銜接。局部動床范圍壩下0+208.6m~0+353.6 m,模型預留4 m×4 m(長×寬)大小的沖坑,沖坑底部高程為40.8 m,試驗主要模擬河床砂礫石,允許抗沖流速為2.0 m/s。根據依茲巴斯( S. V. Isbash)公式計算得河床及防沖槽沖坑散粒料粒徑分別為1.0~2.0 mm和6~12 mm。

本次試驗在水工整體模型試驗的基礎上,重點研究不同工況下泄水閘下游消力池、海漫、防沖槽的消能防沖,消力池與海漫流場分布及下游河床沖刷情況。在泄水閘下游(包括下游河床)共布置8個斷面[5](1~8號)。如圖2所示。

圖2 模型測點布置圖Fig.2 Layout of model measuring points

2 原設計方案存在的問題

2.1 消力池、海漫及動床流速分布

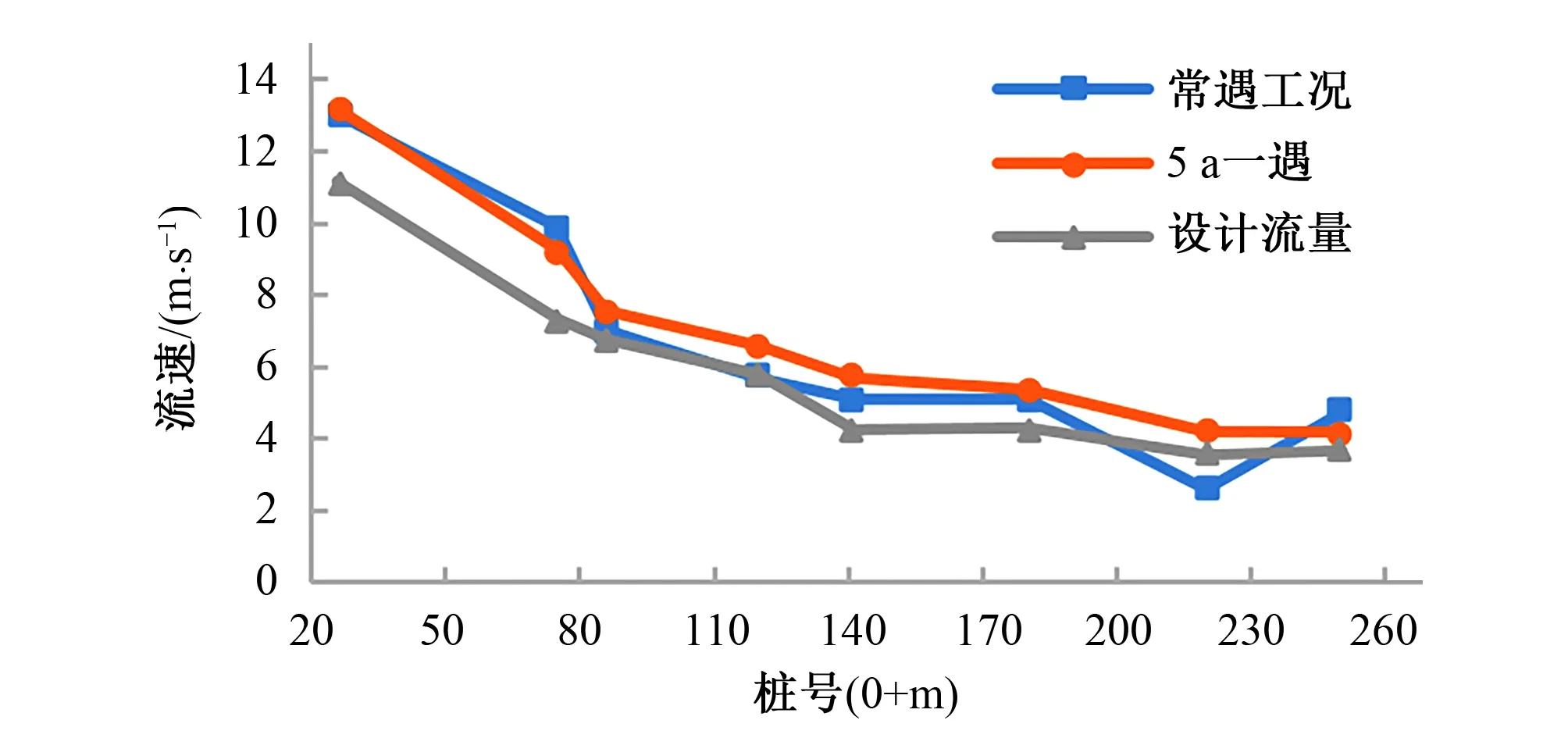

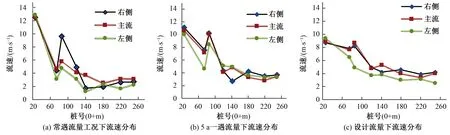

控制不同工況上游水位均為76.23 m,通過調度閘門改變試驗工況。主流主要分布在I區消力池,因此各工況下只選取了主流分布斷面上的特定測點進行計算,流速沿程分布具體見圖5。在常遇工況,五年一遇工況及設計流量工況下,由于入池流速較大分別達到13.03、13.4、11.17 m/s(Ⅰ區)。出池流速分別達到8.37、8.22、6.60 m/s(Ⅰ區)。消力池段流速下降較快,海漫段及海漫斜坡段流速下降較慢。主流到達防沖槽時,各工況流速分別下降到5.08、5.70、4.26 m/s(Ⅰ區)。即流速的減小并未集中發生在消力池段,而是沿程逐漸降低。

圖3 原方案底部流速沿程分布Fig.3 Velocity distribution along the bottom of the original scheme

圖4 原方案水躍示意圖Fig.4 Schematic diagram of the original scheme water jump

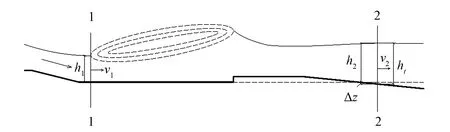

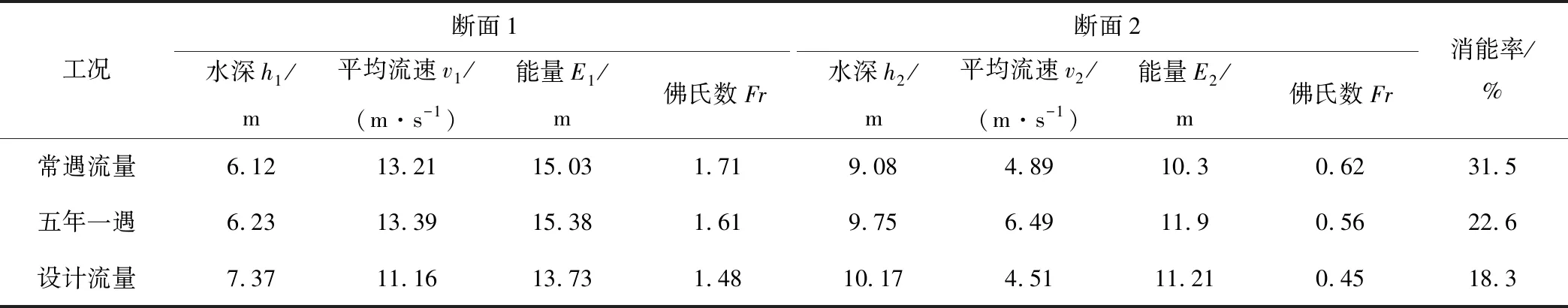

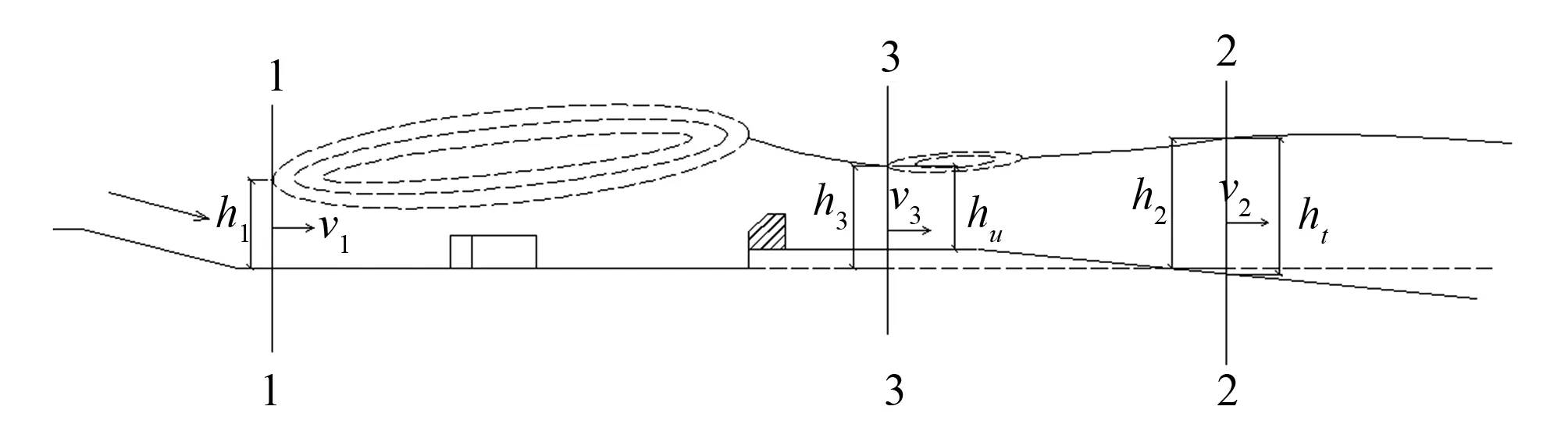

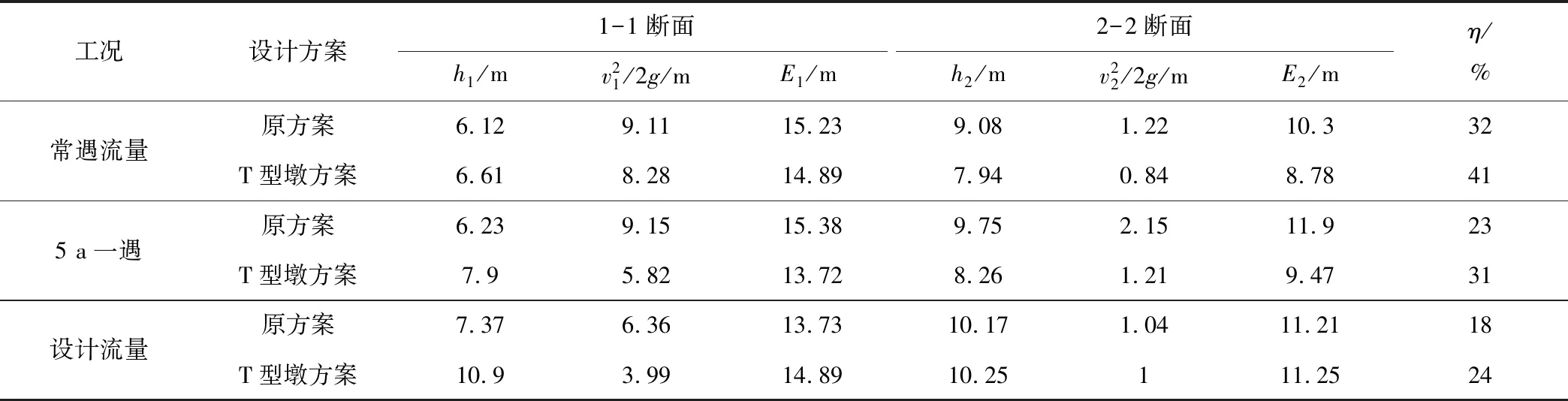

2.2 消能率研究

考慮到閘后形成了不完整水躍,海漫收縮斷面處水躍能量的耗散不充分,因此主要計算一次水躍躍首(斷面1-1)及海漫后斜坡(斷面2-2,樁號0+120 m)處相應水力要素,以方便研究消力池內水躍的消能效率。如圖4所示,其中以消力池底板(高程60.5 m)為基準面,計算各工況躍前斷面能量及水流佛氏數,根據整體模型試驗所測得的數據計算消能率如表3示。

表3 原計方案各工況消能率計算表Tab.3 Calculation table of energy dissipation rate in each working condition of the original scheme

計算可以得出:消力池的消能效率較低,除常遇流量工況外其余工況消能率均小于30%,通過上述分析,可以得出結論:

(1)低佛氏數水躍主流線位于河床底部,各流層之間流速梯度較小,流線皆為平滑曲線,另外觀察發現氣泡、旋渦量甚少。

(2)當Fr<2時,消能率不足32%,剩余能量所造成的水面波動在相當長的范圍內將沖刷河床。

(3)消能率與躍前佛氏數成正比關系,佛氏數越小,消能率越低。

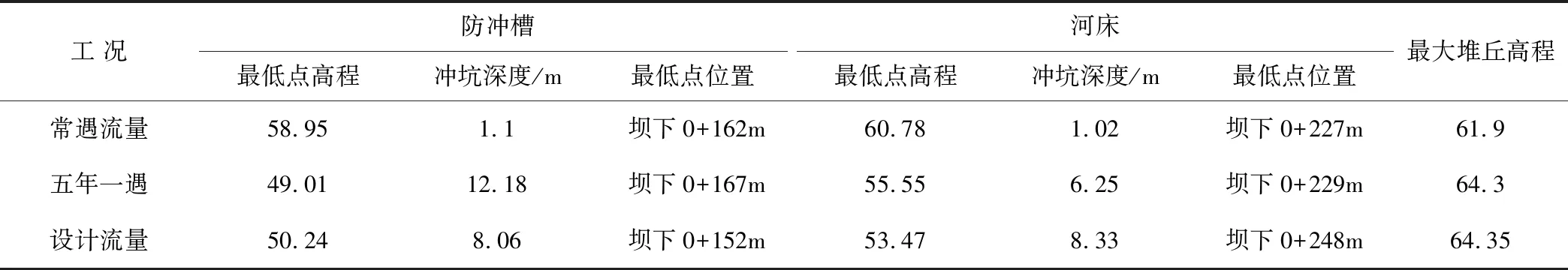

2.3 防沖槽與河床沖刷研究

本試驗重點是研究閘下250 m范圍內的河床沖刷情況,主流各斷面流速較大,下泄水流進入防沖槽以后底部流速將明顯偏大,證明消能效果不明顯,為防沖槽之后的河床防沖帶來壓力;當河床底部流速大于河床抗沖流速時,會造成河床的沖刷,沖刷的劇烈程度一般由沖坑的大小和位置體現出來,由試驗發現[6],大約在沖刷3~4 h后河床會形成較穩定的沖坑,這時測量沖坑的各種參數基本上是反映真實情況的,按照沖刷試驗的試驗方法,測得各工況下穩定后的沖坑參數如表4所示。表中數據顯示,各級流量下的沖坑范圍基本在壩下0+218.67至0+248.42內,沖坑深度較大,在設計工況下,產生沖坑最遠點,位于壩下壩下壩下0+248.42處,相應堆丘高程為64.35 m;在設計工況下,下游段也產生了明顯的沖刷,防沖槽沖深達到12.18 m,下游河床也沖深6.25 m;在設計工況下,1區沖刷較小,2區沖刷較嚴重,兩股水流在下游產生兩個沖刷強點,造成嚴重沖刷。因此,消能工體型還需進一步優化[7]。

表4 各工況下游河床沖坑參數表Tab.4 Parameters of downstream riverbed punching under various working conditions

3 優化方案(T型墩+尾坎)

3.1 T型墩消能工體型設計

王均星[8]、Tiwaria[9]等均提出低佛氏數下水躍的消能效率較低,通過消力池的下泄水流并沒有耗散多少能量,大部分剩余能量所造成的水面波動在相當長的范圍內將沖刷河床和岸坡。為了提高消能率,在護坦上布設一些輔助消能工,如消力墩等[2]。

本次實驗T型墩體型設計應先從消能角度選擇其迎水面形式和阻水尺寸,再從防止空蝕破壞來選擇其側面形式和結構尺寸,參考各實際工程的T 型墩體型設計方案,尺寸形式為前墩厚:前墩高:前墩寬:尾坎高:支腿長為2∶3∶4∶5∶6[10]。海漫斜坡段坡度由原方案的1∶10改為1∶20,海漫斜坡段加長20 m,即詳細設計見圖5,單位均為米(m)。

圖5 T型墩及尾坎設計圖Fig.5 Design of T-shaped piers and tailstock

3.2 T型墩方案流速分布

通過對比修改前后河床斷面的流速分布如圖6,消力池內的流速變化幅度較大,一次水躍引起的流速波動效果明顯。隨著流量的增大發現流速沿程波動減小。河床流速值有明顯降低,常遇流量工況下河床斷面流速最大值5.04 m/s下降為3.86 m/s,降低幅度較大,而五年一遇流量工況由6.82 m/s下降為最大僅5.05 m/s,另外設計工況河床流速分布也有明顯改善。

圖6 T型墩方案一區消力池主流沿程分布Fig.6 The mainstream distribution of the stilling pond in area 1 of the T-shaped pier scheme

對比修改前后海漫位置的流速分布,發現增加T型墩和尾坎后,海漫上的流速顯著增加,在海漫位置形成2次水躍。其中五年一遇工況海漫二次水躍躍前流速11 m/s,是所有工況海漫躍前最大流速,二次水躍發生在海漫水平段即混凝土護坦上面,護坦能夠承受二次水躍的沖刷作用。主流經過海漫水平段二次消能和斜坡段穩流作用后,海漫末端的斷面(0+120 m)最大流速降低為4.5 m/s左右,低于防沖槽部位抗沖流速5 m/s。

如圖6所示主流及一區消力池左、右側流速分布。由于左邊岸坡位于二區消力池左側,二區消力池泄水閘并沒有泄水,所以二區消力池左岸邊坡流速較低,不存在沖刷問題;消力池右岸是擋墻,擋墻右側有電站尾水渠和隔流堤,而主流主要集中在一區消力池中部,因此重點研究主流對消能建筑物的影響。具體斷面如圖7(斷面1-1位于一次水躍躍首;斷面2-2靠近海漫末端,樁號0+120 m;斷面3-3位于海漫水平段二次水躍躍首)。

圖7 T型墩方案水躍示意圖Fig.7 Schematic diagram of hydraulic jump of T-pier scheme

3.3 T型墩方案消能率研究

為了更能反映出增加T型墩的消力池消能率隨流量大小變化的規律,因此增加兩個試驗工況A=3 571 m3/s,B=8 789 m3/s。設水流經消力池消耗的總能量為ΔE,其中1-1斷面和3-3斷面消耗的能量為ΔE1,3-3斷面至2-2斷面消耗的能量為ΔE2。首先分別對1-1斷面、2-2斷面、3-3斷面建立能量方程:

(1)

(2)

由以上公式計算,得到消能率計算對比情況表5。

表5 消能率計算對比情況表Table.5 Calculation and comparison of energy dissipation rate

通過試驗由表5可知消力池消能率隨流量增大而減小,在各工況下,T型墩方案相對原方案消能率有明顯提高,說明T型墩加尾坎消能工對于大單寬流量集中敞泄情況的消能有明顯效果。

3.4 消力池流態優化研究

從表6的試驗數據中可以看出,由于一區消力池的末端位置為L0+78.40,所以以上各工況水躍均能夠發生在消力池范圍內,水躍發生的位置基本一致,隨著流量的增加,水躍整體有向上游推移的趨勢。在常遇流量工況下,2孔和4孔下游堰流產生的水躍躍長較長,對下游的沖刷破壞作用較大,通過沖坑試驗也可以得出此結論,但躍長仍控制在了消力池的范圍內。因此,消力池的池長設計是合理的,原方案池深計算值大于設計值,說明實際的出閘水力要素和理論上有所出入,優化后計算值則符合要求。

表6 各工況下的消力池情況對比計算表Tab.6 Comparison calculation table of different working conditions

通過比較原方案與優化方案,根據表7發現修改模型水躍淹沒系數均大于1,優化方案各工況均形成淹沒水躍,說明池深滿足要求;而通過計算消力池池長比較發現修改方案池長相比原方案減小30%左右,進一步修改可大幅減少開支。另外,水躍淹沒度普遍較大而導致消力池內水躍消能無法達到最佳值,因此在海漫上需產生2次水躍將進一步消剎水能,表7將列出2次水躍發生在海漫上的部分水力參數:由表7可以看出,除常遇流量和設計流量工況,其余工況均為集中開啟閘門的情況,在海漫上形成2次水水躍時,水墊較薄,A工況僅3.4 m,而流速均較大,都達到10 m/s以上,對海漫沖擊較大,但2次水躍本身屬于良好的淹沒水躍,消能效果較好;水躍躍前位置大致都發生在海漫平段末端,此處距海漫末端為35 m,各工況下最大自由躍長為五年一遇工況下的16.56 m,仍遠小于35 m,因此認為海漫末段已停止水躍紊動,下游流態穩定。

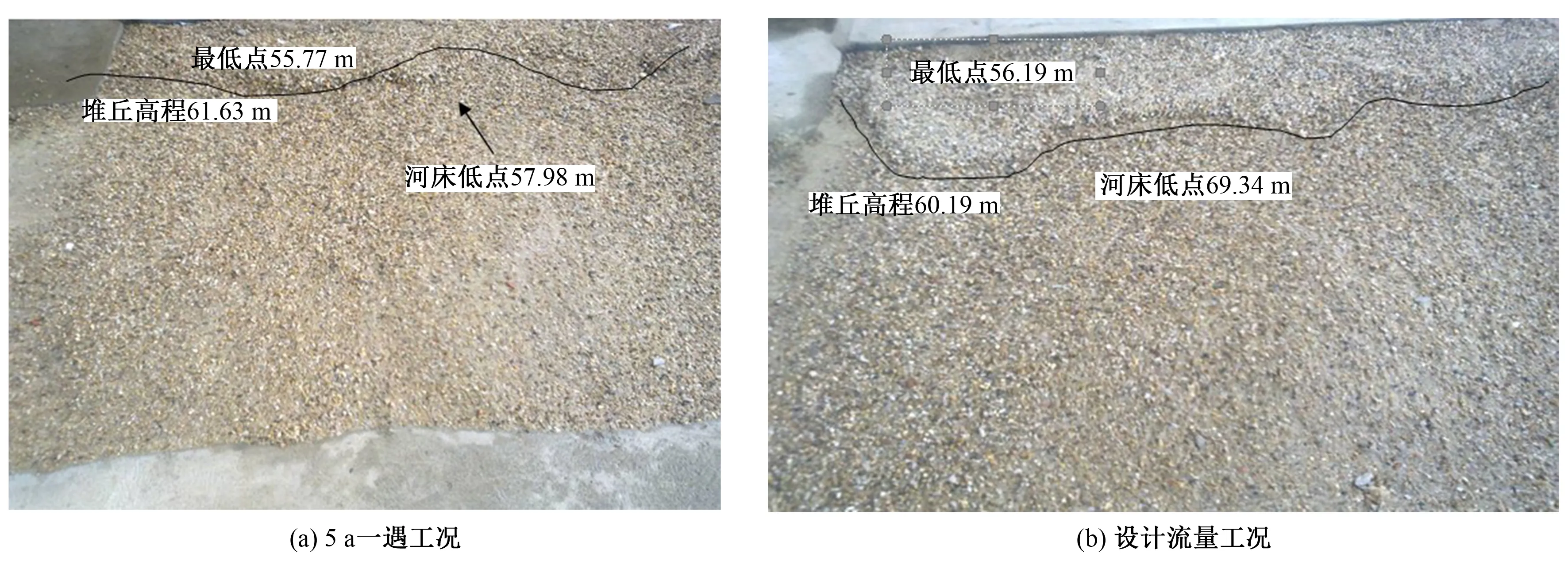

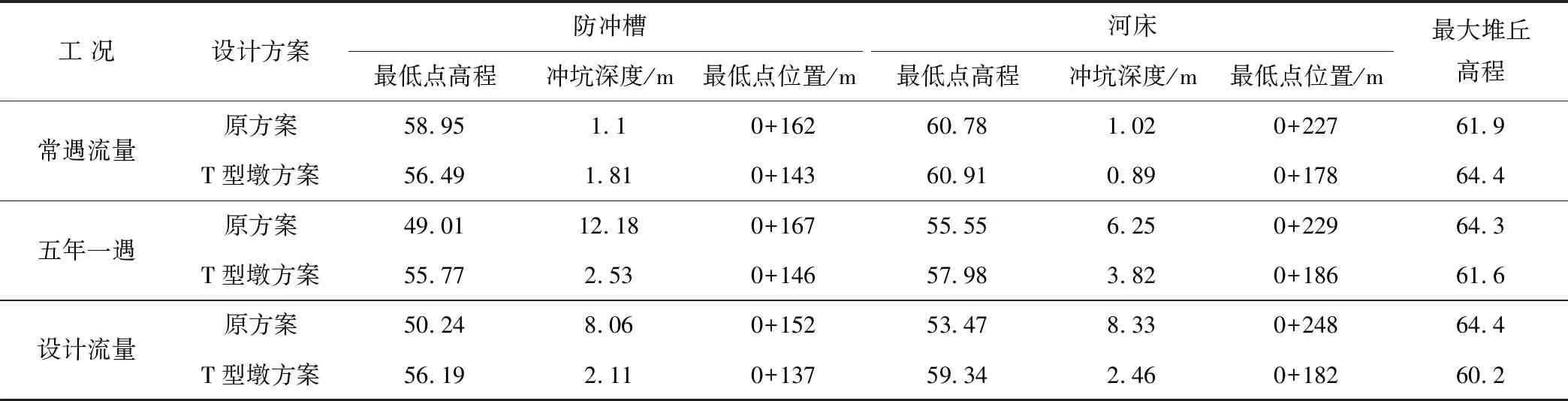

3.5 防沖刷優化研究

原方案試驗條件下,常遇流量工況的上游流態平穩,流速較低,僅在兩個邊閘孔位置產生局部的橫向流速,左側邊孔的閘墩內側由于橫向流速的影響,產生逆時針的立軸漩渦,而右側邊孔由于隔流堤和右側導水墻的橫向阻擋作用,橫向流效果不明顯,僅受到閘墩的側收縮影響,過流較好。如圖8(a)所示,五年一遇工況下,原方案消力池池中產生稍帶淹沒的水躍,但由于閘孔調度性能差,下泄水流單寬流量大,出池水流仍為急流,在海漫末端形成2級波浪,水流攜帶余能仍對下游造成不利影響。如圖8(b)所示T型墩方案末端水流擴散情況良好,兩側回流不明顯,一次水躍為良好的淹沒水躍,一次水躍距離閘室出口8 m處,對泄流影響較弱;二次水躍在消力坎后25 m左右,水躍類型是稍許淹沒,并且消能銜接良好,有效減輕對海漫沖刷。

表7 流態優化后各工況海漫水力學計算表Tab.7 Hydraulic calculation table under various working conditions after flow state optimization

圖8 一區消力池流態對比圖Fig.8 Flow pattern comparison of the silt pond in area 1

如圖8(c)所示,設計流量工況下,原方案1區產生明顯淹沒水躍,由于下游尾水抬高,能量主要集中在表面,下游河床沖刷小,而2區水流出池水流經消力池作用,能量并沒有明顯消減,波動能沿水流方向傳播到下游,水墊較薄,旋滾幅度較大,形成沖擊波流態,對下游有明顯沖刷。優化后如圖8(d)所示,設計流量工況由于下游水位較高,雖形成和集中開啟時相類似流態,但在海漫上水墊較厚,對海漫沖刷程度小,下游水位抬高后,河床抗沖能力也加強,因此下游受沖能力良好。而在消力池內由于墩坎作用,淹沒度加大,上下游水位差減小,水流勢能下降,已不具備形成水躍的能力,僅有少數漩渦經水浪涌動至下游表面,不會對河床底造成沖刷影響。

試驗發現,在沖刷3~4 h后河床會形成較穩定的沖坑,優化后沖坑形態如圖9所示。原方案及優化后各工況沖刷情況如表8所示,原方案五年一遇流量工況下沖槽和河床沖深最深分別達到12.18 m和6.25 m,沖距最遠,最低點位于壩軸線下游229 m處,為最不利工況,經過T型墩方案優化后,防沖槽與河床沖坑最大深度分別降低到2.53 m和3.82 m。設計流量工況下,防沖槽與河床最大沖深由原方案的8.06 m和8.33 m降低到2.11和2.46 m,進一步說明優化方案對減輕下游河床沖坑深度有很大的作用。在五年一遇流量工況和設計流量工況下,模型優化后河床最低點位置較原方案提前,即距離防沖槽最低點位置提前40 m左右,河床淤積高程下降了3 m左右,河床整體沖刷淤積情況得到改善。在增加河道行洪能力的同時改善了下游航道條件,對模型整體流態具有重要意義。

4 結 論

本文通過水工模型試驗,結合水利樞紐工程的實際情況,針對T型墩消能的水力學特性做了一些研究,現將試驗研究主要結論歸納如下:

(1)試驗結果表明,在原方案設計條件下,閘下產生臨界水躍,隨著流量增大,消力池的消能效果降低,海漫和下游河沖刷嚴重,下游沖刷減小,且消能率均小于30%,因此需要通過一定措施來提高消力池的消能率。

圖9 T型墩方案沖坑樣圖Fig.9 Pit sample drawing of T-shaped pier scheme

工 況設計方案防沖槽最低點高程沖坑深度/m最低點位置/m河床最低點高程沖坑深度/m最低點位置/m最大堆丘高程常遇流量原方案58.951.10+16260.781.020+22761.9T型墩方案56.491.810+14360.910.890+17864.4五年一遇原方案49.0112.180+16755.556.250+22964.3T型墩方案55.772.530+14657.983.820+18661.6設計流量原方案50.248.060+15253.478.330+24864.4T型墩方案56.192.110+13759.342.460+18260.2

(2)T型墩和尾坎有良好的壅水作用,保證消力池內產生淹沒水躍,并在海漫上形成二次水躍進一步消減余能,整個消能段的消能率有大幅提高,滿足消能要求,在大單寬流量集中下泄時,隨流量增加,消力池的消能效果降低,海漫上二次水躍消能效果增強。

(3)T型墩方案海漫上已發生二次水躍的整個過程,劇烈摻混現象沒有波及下游,其中設計流量工況下沖坑深度降低至2.46 m,當流量增大時,下游沖刷情相比原方案有很大改善。

□