農(nóng)村貧困地區(qū)公共文化服務(wù)的滿意度及供需偏差研究

霍強 王麗華

摘要:公共文化服務(wù)水平是農(nóng)村貧困地區(qū)精準脫貧的重要標準。以云南10余個縣的農(nóng)村貧困地區(qū)239戶家庭的實地問卷抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),統(tǒng)計分析公共文化服務(wù)滿意度和供求情況的結(jié)果表明,農(nóng)村貧困地區(qū)群眾使用和參與公共文化服務(wù)的頻率較低,滿意度一般,民族、年齡、文化程度、貧困程度、地理距離等因素對公共文化服務(wù)的使用和滿意度具有顯著影響,農(nóng)村貧困地區(qū)公共文化服務(wù)存在明顯的供給偏差、需求偏差和供需錯位偏差。農(nóng)村貧困地區(qū)公共文化精準服務(wù)既要從需求入手減少需求偏差,也要在財力有限的條件下通過精準供給來提高供給效率以減少供給偏差。

關(guān)鍵詞:農(nóng)村貧困地區(qū);公共文化精準服務(wù);滿意度;供需偏差

中圖分類號: F323.89? 文獻標志碼: A? 文章編號:1002-1302(2019)05-0342-05

收稿日期:2018-11-09

基金項目:國家社會科學基金青年項目(編號:17CJL021);中共中央黨校重點調(diào)研課題(編號:ZYDX2017070)。

作者簡介:霍 強(1983—),男,內(nèi)蒙古赤峰人,博士,副教授,主要從事發(fā)展經(jīng)濟學研究。E-mail:huobox@163.com。

黨的十九大報告對我國貧困地區(qū)精準脫貧和農(nóng)村公共文化服務(wù)體系建設(shè)提出了更為清晰明確的要求,我國社會主要矛盾也已經(jīng)轉(zhuǎn)化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾。文化需求是新時代人民日益增長的美好生活需要的重要組成部分。具體到農(nóng)村貧困地區(qū),滿足當?shù)厝罕姷墓参幕?wù)需求是精準脫貧的重要標準之一。因此,基于精準扶貧視角研究農(nóng)村貧困地區(qū)公共文化精準服務(wù)的滿意度及其影響因素和供求偏差具有重要的政策和現(xiàn)實意義。回顧以往對公共文化服務(wù)評價的有關(guān)研究,主要有以下幾方面的特點:一是研究對象上通常對城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民不加區(qū)分,聚焦貧困地區(qū)農(nóng)村居民的研究較少;二是研究視角上基于宏觀區(qū)域數(shù)據(jù)的研究較多,基于微觀家庭調(diào)查數(shù)據(jù)的研究偏少;三是研究范疇上對公共文化服務(wù)的滿意度及其影響因素的量化研究較多,探索農(nóng)村貧困地區(qū)家庭公共文化精準服務(wù)供需導向的統(tǒng)計分析較少。因此,本研究基于微觀家庭數(shù)據(jù),運用統(tǒng)計分析方法,對云南貧困地區(qū)公共文化服務(wù)設(shè)施供給、使用、滿意度和需求進行測度,探索我國農(nóng)村貧困地區(qū)公共文化精準服務(wù)的建設(shè)路徑和政策方向,以期為新時代打贏精準扶貧攻堅戰(zhàn)和公共文化服務(wù)體系建設(shè)提供政策參考。

1 理論基礎(chǔ)、問卷設(shè)計及基本情況描述

1.1 理論基礎(chǔ)

農(nóng)村貧困地區(qū)公共文化精準服務(wù)是新時代文化精準扶貧的政策靶向。公共文化服務(wù)是生產(chǎn)和提供公共文化產(chǎn)品的活動,一般是指與經(jīng)濟、社會、文化發(fā)展水平和人民群眾的基本文化需求大體適應(yīng)、大致均等的公共文化服務(wù)[1]。由于公共產(chǎn)品具有外部性、非排他性和非競爭性的特點,公共文化服務(wù)主要由政府主導、財政保障,人民群眾免費或優(yōu)惠享受,提倡標準、均等。公共文化服務(wù)以社會效益的最大化為價值取向,具有公益性,是保障公民基本文化需求的途徑。一方面,公共文化精準服務(wù)主要是針對傳統(tǒng)的貧困地區(qū)公共文化服務(wù)呈現(xiàn)出的目標偏離、供需失衡、效能不高等精準度不高的弊端而提出的新命題。由此來看,農(nóng)村貧困地區(qū)公共文化精準服務(wù)是文化精準扶貧的重要內(nèi)容,只有堅持公共文化精準服務(wù)政策靶向,才可能進一步鞏固當前的文化精準扶貧效果[2]。另一方面,隨著精準脫貧的不斷推進,越是脫貧難度大的貧困群體越需要文化精準幫扶,而文化幫扶應(yīng)首先著手于基本公共文化服務(wù)以及建構(gòu)于此之上的公共文化精準服務(wù)。脫貧攻堅進程中人的需求層次會逐級提升,從脫貧到全面小康伴隨的正是需求層次的提升,文化功能也應(yīng)隨之變遷升級,需要文化服務(wù)更加精準化。伴隨人的需要和動機向更高層級進化的過程,文化的社會性功能和精神性功能將更加重要,而物質(zhì)性功能則伴隨經(jīng)濟、政治、社會的發(fā)展和進步,其重要性將呈現(xiàn)下降趨勢,貧困地區(qū)公共文化精準服務(wù)的重要性不可忽視[3]。

農(nóng)村貧困地區(qū)公共文化精準服務(wù)存在供給偏差、需求偏差和供求復(fù)合偏差。貧困地區(qū)公共文化精準服務(wù)存在供給和需求的不對稱性。需求偏差是指貧困地區(qū)往往由于地理環(huán)境、自然條件和人文環(huán)境較為惡劣而致貧,一方面具有相對較高的學歷和素質(zhì)的青壯年勞動力大量外出務(wù)工,貧困地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、組的人口結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大變化,突出表現(xiàn)是老人多、婦女多、兒童多,留守貧困群體的知識文化水平偏低,導致公共文化服務(wù)的消費能力低于其總體人口水平[4];另一方面,貧困地區(qū)由于在交通便利性、服務(wù)半徑、服務(wù)形式、服務(wù)的吸引力和適應(yīng)性上與非貧困地區(qū)差異明顯,以公共文化服務(wù)的吸引力和適應(yīng)性為例,近年來發(fā)達地區(qū)對于公共文化服務(wù)的數(shù)字化需求十分強烈,而貧困地區(qū)則基本無差異,甚至在一些貧困的民族村寨,數(shù)字化的文化服務(wù)無人問津[5]。供給偏差主要包括供給能力有限造成的供給偏差和對需求把握不準造成的供給偏差。前者是指這些地區(qū)由于地方政府可支配財力極其有限,在公共文化服務(wù)設(shè)施的建設(shè)投入、運營維護和人才隊伍等指標或條件上均遠遠低于非貧困地區(qū)的平均指標;后者則是指雖然貧困地區(qū)財力十分有限,但在中央政府高度重視基本公共文化服務(wù)建設(shè)和大力支持貧困地區(qū)基本公共文化服務(wù)建設(shè)的前提下,貧困地區(qū)公共文化服務(wù)看似與財政能力無關(guān),但貧困地區(qū)地方政府在公共文化服務(wù)的需求反饋把握上存在的偏差同樣不容忽視。進一步的研究表明,貧困地區(qū)地方政府的服務(wù)能力較發(fā)達地區(qū)是有明顯差距的。這不可避免造成在中央政府同樣滿足支出需要的前提下,貧困地區(qū)地方政府仍可能在公共文化服務(wù)的供給水平上是有偏差的[6]。

1.2 調(diào)查問卷編制及處理方法

問卷內(nèi)容設(shè)計上主要包括個人基本信息、公共文化服務(wù)現(xiàn)狀及滿意度、公共文化服務(wù)改進措施與需求3個方面。問卷統(tǒng)計方面,多選和單項選擇條目上主要采取計算比例的方法,主要采用Likert五點量表法,分別按5到1計分。

為了提高問卷調(diào)查的有效性和準確性,主要采取現(xiàn)場調(diào)查方法,訪談了云南省昆明市、文山州、保山市、西雙版納州、楚雄州、紅河州6個州(市)的10余個縣的農(nóng)村居民,盡可能的反映云南農(nóng)村貧困地區(qū)的整體公共文化服務(wù)情況。問卷累計發(fā)放250份,回收有效問卷239份。

1.3 受訪對象樣本基本情況分析

從受訪對象的民族分布看,漢族占比最高,達到受訪者總數(shù)的38.9%,彝族占比14.6%,傣族占比10.9%,回族占比10%,哈尼族占比4.2%,其他民族占21.3%。從受訪對象的年齡分布看,36~50歲居多,占比52.3%,51~65歲占比 19.7%,19~35歲占比13.8%,65歲以上占比9.6%,12~18歲占比4.6%。從受訪對象的文化程度分布看,初中文化水平最多,占比43.1%,小學占比24.7%,高中或中專占比 15.9%,14.6%的受訪者屬于文盲或者半文盲。從受訪對象的貧困程度分布看,建檔立卡貧困戶占比34.7%,非建檔立卡貧困戶占比65.3%。

從受訪對象的地理分布看,與村委會的地理距離上,59.8% 的受訪對象在2.5 km以內(nèi),32.6%的受訪對象在 2.5~<5 km,7.5%的受訪對象在5~<10 km。與鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的地理距離上,33.1%的受訪對象在5~<10 km,32.2%的受訪對象在2.5~<5 km,18.8%的受訪對象在2.5 km以內(nèi),15.9%的受訪對象在10~25 km。與縣政府的地理距離上,36%的受訪對象在10~25 km,28.9%的受訪對象在5~<10 km,21.3%的受訪對象在25 km以外,13.8%的受訪對象在2.5~<5 km。

綜合來看,受訪對象在民族、年齡、文化程度、貧困程度、地理距離等因素方面具有較均衡的結(jié)構(gòu),能夠為貧困地區(qū)公共文化精準服務(wù)的現(xiàn)狀滿意度評估和需求評估提供有力的參考。

2 公共文化服務(wù)滿意度及其影響因素調(diào)查分析

2.1 公共文化服務(wù)滿意度調(diào)查結(jié)果統(tǒng)計分析

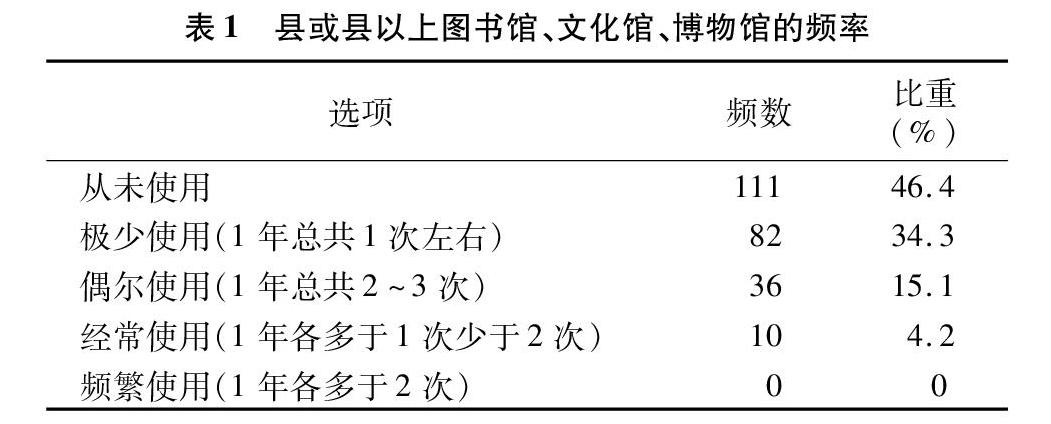

圖書館、文化館、博物館(以下簡稱“公共文化服務(wù)三館”)是地方公共文化服務(wù)最基本的設(shè)施,通常每個縣政府或縣級以上行政轄區(qū)均設(shè)有公共文化服務(wù)三館。調(diào)查問卷的統(tǒng)計結(jié)果(表1)顯示,46.4%的受訪對象幾乎從未使用過公共文化服務(wù)三館,34.3%的受訪對象極少使用,15.1%的受訪對象偶爾使用,僅有4.2%的受訪對象經(jīng)常使用,沒有任何受訪對象頻繁使用。可見,貧困地區(qū)群眾使用公共文化服務(wù)三館的比率非常之低。

深入調(diào)查研究發(fā)現(xiàn),使用公共文化服務(wù)三館的群體多為在讀學生和文化水平相對較高的群眾,在圖書館、文化館、博物館三者的選擇中,普通群眾更傾向于參觀博物館,而文化程度相對高的群眾更傾向于使用圖書館,文化館的使用頻率相對較低。而貧困地區(qū)群眾由于各種原因,對本縣或以上級別的圖書館、文化館、博物館所在位置和功能大多并不了解。這可能說明,一方面地方政府應(yīng)加大宣傳力度,另一方面更為重要的是,供需脫節(jié)是群眾對公共文化服務(wù)三館使用興趣不大的最直接原因。對于農(nóng)村貧困地區(qū)群眾來說,公共文化服務(wù)設(shè)施建設(shè),不在于建設(shè)的多么高端、現(xiàn)代化,更重要的是要貼近需求、方便易得。這客觀上是因為貧困地區(qū)群眾閑暇時間較多,但通常就近選擇,喜歡更為通俗易接受、貼近身邊的公共文化服務(wù)。因此,接下來的分析研究將聚焦鄉(xiāng)鎮(zhèn)及以下的基層公共文化服務(wù)設(shè)施和流動文化服務(wù)。

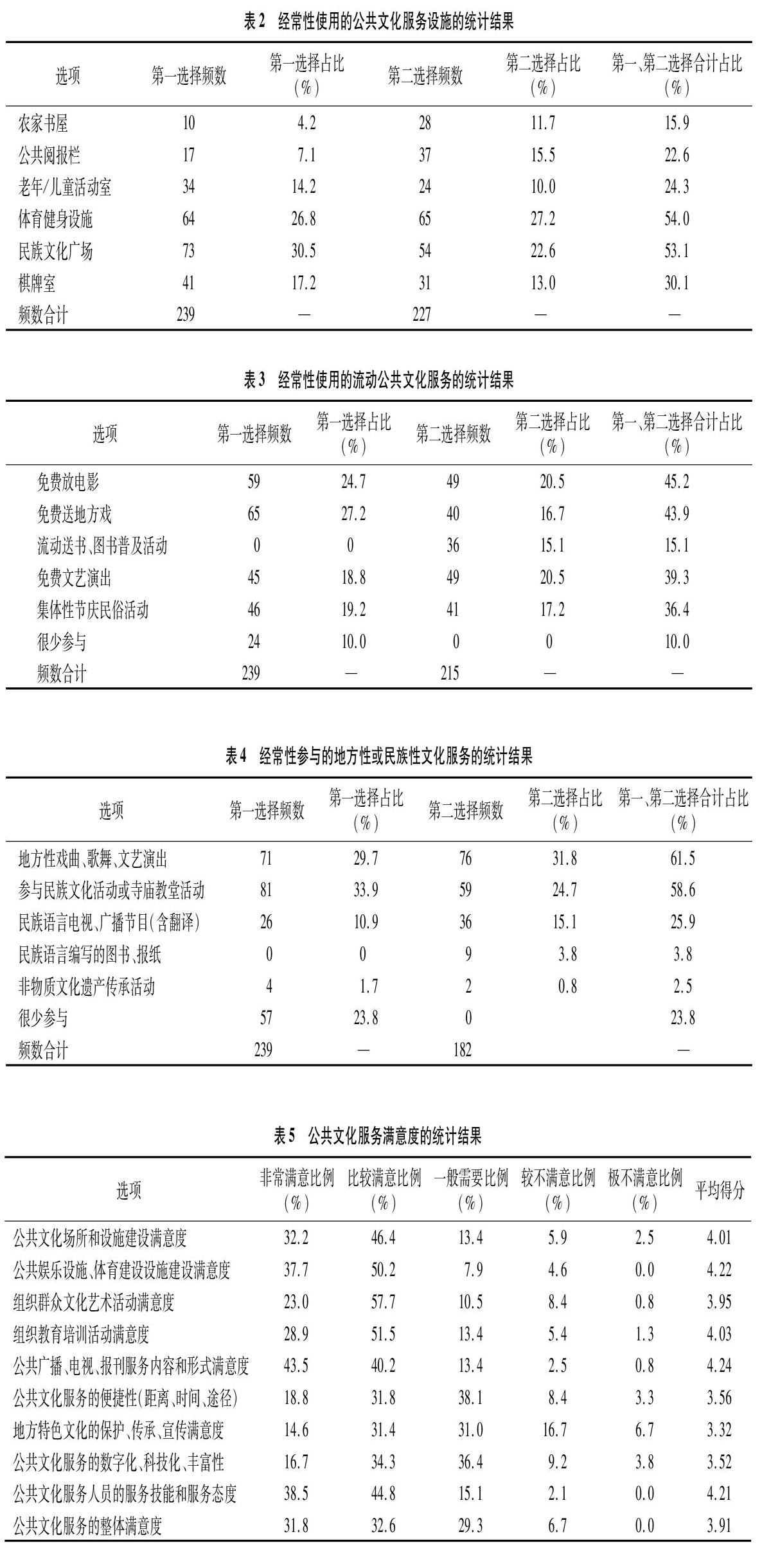

由表2可知,對于經(jīng)常性使用的公共文化服務(wù)設(shè)施,305%的受訪對象的第一選擇是民族文化廣場,26.8%的受訪對象的第一選擇是體育健身設(shè)施,棋牌室占比17.2%,老年/兒童活動室占比14.2%,公共閱報欄占比7.1%,農(nóng)家書屋占比4.2%。第一和第二選擇的合計結(jié)果也基本相當。

由表3可知,對于經(jīng)常性使用的流動公共文化服務(wù),272%的受訪對象的第一選擇是免費送地方戲,24.7%的受訪對象的第一選擇是免費放電影,集體性節(jié)慶民俗活動占比19.2%,免費文藝演出占比18.8%,10.0%的受訪對象很少參與或沒有參與其中。第一和第二選擇的合計結(jié)果則是免費放電影、免費送地方戲、免費文藝演出、集體性節(jié)慶民俗活動基本均衡。

由表4可知,對于經(jīng)常性參與的地方性或民族性文化服務(wù),33.9%的受訪對象的第一選擇是參與民族文化活動或寺廟教堂活動,29.7%的受訪對象的第一選擇是地方性戲曲、歌舞、文藝演出,民族語言電視、廣播節(jié)目(含翻譯)占比 10.9%,非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承活動1.7%,23.8%的受訪對象很少參與或沒有參與其中。第一和第二選擇的合計結(jié)果基本相似。

由表5可知,云南貧困地區(qū)公共文化服務(wù)的整體滿意度處于中等水平,均值為3.91。具體到云南貧困地區(qū)公共文化服務(wù)的9個維度滿意度得分按照均值的降序排列依次為公共廣播、電視、報刊服務(wù)內(nèi)容和形式滿意度(4.24),公共娛樂設(shè)施、體育建設(shè)設(shè)施建設(shè)滿意度(4.22),公共文化服務(wù)人員的服務(wù)技能和服務(wù)態(tài)度(4.21),組織教育培訓活動滿意度(4.03),公共文化場所和設(shè)施建設(shè)滿意度(4.01),組織群眾文化藝術(shù)活動滿意度(3.95),公共文化服務(wù)的便捷性(距離、時間、途徑)(3.56),公共文化服務(wù)的數(shù)字化、科技化、豐富性(3.52),地方特色文化的保護、傳承、宣傳滿意度(3.32)。

總的來看,云南貧困地區(qū)群眾使用和參與公共文化服務(wù)的頻率較低,受訪對象對當?shù)毓参幕?wù)的滿意度一般,仍有較大提升空間。

2.2 受訪對象基本情況與公共文化服務(wù)滿意度的關(guān)聯(lián)關(guān)系

云南農(nóng)村貧困地區(qū)受訪群眾的基本特征和公共文化服務(wù)參與情況及滿意度之間具有緊密的聯(lián)系,研究二者之間的關(guān)系非常重要。

從受訪對象的民族分布與公共文化服務(wù)使用情況和滿意度的關(guān)系看,各民族都有獨特的公共文化服務(wù)需求,少數(shù)民族相對于漢族而言使用博物館、圖書館、文化館等一般性公共文化服務(wù)設(shè)施的比率略低,使用民族文化廣場、參與民族性節(jié)慶活動等差異化的地方性或民族性文化服務(wù)的比率遠高于漢族。

從受訪對象的年齡分布與公共文化服務(wù)使用情況和滿意度的關(guān)系看,年長群體更偏好于娛樂休閑性公共文化服務(wù),尚未畢業(yè)的學生群體會相對多的選擇博物館、圖書館、文化館等。

從受訪對象的文化程度分布與公共文化服務(wù)使用情況和滿意度的關(guān)系看,貧困群眾受教育年限明顯低于非貧困群眾,文化程度的高低與公共文化服務(wù)的使用基本上呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系。更為深入、具體的訪談發(fā)現(xiàn),文化程度越高越傾向于獲得更多知識和技能,文化程度越低則更傾向于選擇純娛樂性文化服務(wù)。

從受訪對象的貧困程度分布與公共文化服務(wù)使用情況和滿意度的關(guān)系來看,建檔立卡貧困戶使用公共文化服務(wù)設(shè)施、參與公共文化服務(wù)活動的比例略低于非建檔立卡貧困戶(表6)。

從受訪對象的地理分布與公共文化服務(wù)使用情況和滿意度的關(guān)系看,貧困地區(qū)群眾享受公共文化服務(wù)明顯受到地理距離的制約,與村委會、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和縣政府距離的遠近與公共文化服務(wù)的使用頻率直接相關(guān),距離越近使用頻率越多,距離越遠使用頻率越低。

綜合來看,云南貧困地區(qū)公共文化服務(wù)調(diào)查受訪對象的民族、年齡、文化程度、貧困程度、地理距離等因素對公共文化服務(wù)使用情況和滿意度具有明顯的影響。

3 公共文化服務(wù)供需情況分析

3.1 公共文化精準服務(wù)的供給調(diào)查結(jié)果分析

由表7可知,當?shù)毓参幕珳史?wù)供給的制約因素中,43.5%的受訪對象認為現(xiàn)有文化服務(wù)不符合需要而缺乏吸引力,41.0%的受訪對象認為文化活動場所距離遠、交通不便利,8.8%的受訪對象認為政府不夠重視、資金投入不足,67%的受訪對象認為場所落后、設(shè)施陳舊不好使用。第一和第二選擇的合計結(jié)果基本相似,但第二選擇突出了政府不夠重視、資金投入不足的因素。宣傳力度不夠大、不了解選項并未進入前2位的選擇。

可見,因循需求提供公共文化服務(wù)是最重要的因素,重視貧困地區(qū)群眾的真實需求是未來相關(guān)部門保障公共文化服務(wù)供給工作的重點。相反,簡單的依靠政府加大投入不是最關(guān)鍵的影響因素。如何精準獲得貧困地區(qū)群眾的公共文化需求要比簡單加大對一般性公共文化服務(wù)投入更為重要,但這并不否定貧困地區(qū)應(yīng)當加大一般性公共文化服務(wù)投入的重要性。

另外,受云南地理環(huán)境的影響,地方公共文化服務(wù)應(yīng)至少落腳于鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村以下的基層公共文化服務(wù)設(shè)施建設(shè)。進一步考察貧困地區(qū)群眾所在的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村公共文化服務(wù)建設(shè)需要加強的方面的統(tǒng)計結(jié)果,如表8所示,42.3%的受訪對象認為應(yīng)提供更加符合群眾需要的文化活動和文化服務(wù),28.9%的受訪對象認為應(yīng)組織更多地方特色文化活動、增強群眾的參與度,20.1%的受訪對象認為應(yīng)修建更多文化場所設(shè)施、加大開放的力度,6.3%的受訪對象認為應(yīng)增加文體設(shè)備、加快更新圖書、報刊等,2.5%的受訪對象認為應(yīng)加強對服務(wù)人員的培訓、提高服務(wù)人員技能。第一和第二選擇的合計結(jié)果顯示,提供更加符合群眾需要的文化活動和文化服務(wù)占據(jù)第1位,修建更多文化場所設(shè)施、加大開放的力度占據(jù)第2位,組織更多地方特色文化活動增強群眾的參與度占據(jù)第3位。

綜合來看,要提高云南貧困地區(qū)公共文化服務(wù)應(yīng)著眼于鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村級公共文化服務(wù)設(shè)施的修建和服務(wù)供給,其中:提供更加符合群眾需要的文化活動和文化服務(wù)最為重要,修建更多文化場所設(shè)施、加大開放的力度,組織更多地方特色文化活動,增強群眾的參與度同樣不容忽視。

3.2 公共文化精準服務(wù)的需求調(diào)查結(jié)果分析

由表9可知,云南貧困地區(qū)群眾對公共文化精準服務(wù)的需求是十分強烈的。具體細分需求按照均值的降序排列,組織本地民族文化、民間藝術(shù)活動(4.80),修建群眾文化藝術(shù)場所(民族文化廣場)(4.72),組織送地方戲曲和文藝表演下鄉(xiāng)(4.67),組織送電影下鄉(xiāng)(4.65),修建公共體育設(shè)施(鍛煉場所)(4.49)位居前5位;接下來依次是制作播放民族語言或地方特色電視和廣播節(jié)目(4.47)、修建娛樂設(shè)施(棋牌室、電子游戲室)(4.24)、組織非物質(zhì)文化和地方特色文化保護傳承(4.23)、修建農(nóng)家書屋和電子閱覽室(4.15)、組織專家講座(4.11)。

總的來看,云南貧困地區(qū)群眾對于使用和參與公共文化服務(wù)的意愿十分強烈,現(xiàn)有公共文化服務(wù)水平仍有較大的提升空間。位居需求得分前3位的分別是:組織本地民族文化和民間藝術(shù)活動、修建群眾文化藝術(shù)場所(民族文化廣場)、組織送地方戲曲和文藝表演下鄉(xiāng),可見都具有明顯的地方特色和民族特色。因此,加強云南貧困地區(qū)公共文化的精準服務(wù)是提升精準扶貧效果和保障公共文化服務(wù)水平的必然選擇。

4 結(jié)論和建議

以云南10余個縣的農(nóng)村貧困地區(qū)239戶家庭的實地問卷抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),統(tǒng)計分析公共文化精準服務(wù)供求情況的結(jié)果表明,云南農(nóng)村貧困地區(qū)群眾使用和參與公共文化服務(wù)的頻率較低,對當?shù)毓参幕?wù)的滿意度一般;民族、年齡、文化程度、貧困程度、地理距離等因素對公共文化服務(wù)使用情況和滿意度具有明顯的影響;要提高農(nóng)村貧困地區(qū)公共文化精準服務(wù)應(yīng)著眼于鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村級公共文化服務(wù)設(shè)施的修建和服務(wù)供給,提供更加符合群眾需要的文化活動和文化服務(wù),修建更多文化場所設(shè)施并加大開放的力度,組織更多地方特色文化活動,增強群眾的參與度;云南農(nóng)村貧困地區(qū)公共文化服務(wù)存在明顯的供給偏差、需求偏差和供需錯位偏差。

基于上述結(jié)論,農(nóng)村貧困地區(qū)公共文化精準服務(wù)既要從需求入手減少需求偏差,也要在財力有限的條件下通過精準供給來提高供給效率減少供給偏差。應(yīng)按照促進貧困地區(qū)脫貧致富和如期實現(xiàn)全面建成小康社會的總體要求,以社會主義核心價值觀為引領(lǐng),以鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施為抓手,以文化精準扶貧為主線,加大政策和資金支持力度,因地制宜采取精準措施解決突出矛盾和問題,促進基本公共文化服務(wù)標準化、均等化、精準化,推進公共文化服務(wù)目標精準、識別精準、建設(shè)精準、管理精準,實現(xiàn)服務(wù)群眾同教育引導群眾相結(jié)合、滿足群眾文化需求同提高群眾文化素質(zhì)相結(jié)合,為全面脫貧全面小康和滿足人民日益增長的美好生活需要做出積極的貢獻。

參考文獻:

[1]曲 蘊,馬 春. 文化精準扶貧的理論內(nèi)涵及其實現(xiàn)路徑[J]. 圖書館雜志,2016,35(9):4-8.

[2]祁述裕,曹 偉. 構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系應(yīng)處理好的若干關(guān)系[J]. 國家行政學院學報,2015(2):119-123.

[3]何星亮. 文化功能及其變遷[J]. 中南民族大學學報(人文社會科學版),2013,33(5):33-41.

[4]賀海波. 貧困文化與精準扶貧的一種實踐困境——基于貴州望謨集中連片貧困地區(qū)村寨的實證調(diào)查[J]. 社會科學,2018(1):75-88.

[5]王 秋. 農(nóng)村公共文化服務(wù)滿意度及其影響因素研究——基于昆明市32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)69個村的實證分析[J]. 圖書館理論與實踐,2018(7):96-99.

[6]周 強. 公共文化設(shè)施建設(shè)的農(nóng)戶滿意度研究——基于全國267村4 078戶農(nóng)民的分析[J]. 云南行政學院學報,2018(2):135-143.