探尋概念教學支點 打好數學教學根基

■趙祝干

好的開頭是成功的一半。數學概念教學是每一章教學的基礎。筑牢根基,埋好章節教學的第一粒“種子”,是深化教學、系統教學、全面教學的前提。教師在概念教學中,萬不可走馬觀花,囫圇吞棗,應該多尋找支點,讓學生駐足停留,咀嚼玩味,練就火眼金睛、見微知著的本領。

一、文讀百遍,其義自見

進行數學概念教學前可先開展數學名詞解釋,用語文閱讀理解的方式切入主題,不失為一個好支點。先反復讓學生讀題目,細細品味概念的字面意義與實質意義。俗話說,書讀百遍,其義自見。例如“二次函數”的教學:

師:同學們,你能從字面上分析二次函數的概念嗎?

生1:有兩部分,形容詞“二次”,名詞“函數”。

師:那“函數”是什么意思?“二次函數”又是什么意思?

生2:在一個變化過程中的兩個變量x和y,如果對于x的每一個值,y都有唯一的值與它對應,那么我們稱y是x的函數,x是自變量。二次函數的意思就是自變量的最高次數是2。

師:同學們答得真好,看來你們的眼睛都是雪亮的。

研究性學習從題目開始。咬文嚼字地探究題目可勾起學生學習的欲望,讓學生在黑暗之中探尋到一點亮光,并循著亮光慢慢走下去。“教是為了不教”,堅持這樣做的好處就是,將來接觸新概念的時候,學生自然而然就會借助這縷亮光尋找通往知識殿堂的康莊大道。

二、形成與同化,相得益彰

新概念有時是對現實生活的直接抽象,有時是對已有知識的同化、進化。從具體情境中直接抽象出數學概念,這種概念教學方法叫概念形成法;由生活到數學,用已有知識類比引入,從“原型”的形成過程中形成新的“模型”,這種概念教學方法叫概念同化法。教學并非“自古華山一條道”,應是“條條大道通羅馬”。兩種路徑都可以化抽象為具體,化陌生為熟悉,在教學中,交叉使用,相得益彰。

例如“一元二次方程”的教學,可以類比“一元一次方程”的教學。將一元一次方程的實際問題,遞升為一元二次方程的實際問題,循序漸進地說明一元二次方程的實際存在,讓學生不會感到知識點來得太突兀。自然而然的教學之態才是尊重客觀規律、適合學生口味的教學常態。

三、變式加拓展,提煉升華

變式教學是數學教學中的常用方法,亦是數學概念教學的重要支點。“橫看成嶺側成峰,遠近高低各不同”,但萬變不離其宗,“山還是那座山,水還是那汪水”。變式就是通過找變中之不變,以不變應萬變。如在“圓的陰影部分面積”這一章,運用基本圖形加變式,可以很好地講清陰影部分面積轉化的問題。

1.呈現基本圖形。

圖1

圖2

母題:在圖1中,兩條平行線中夾著一個三角形,如果不移動三角形上面兩個頂點,只移動下面一個頂點,如圖2,三角形面積有什么變化?

生3:三角形的面積不變。因為在移動過程中,兩條平行線間的距離不變,所以三角形的上底邊上的高不變。

學生回答得很好。帶著這樣的母題背景,教師繼續呈現變式題型。

2.呈現變式1。

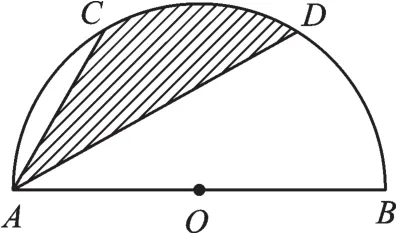

變式1:如圖3,半圓的直徑AB=40,C、D是半圓的三等分點,求AC、AD與弧CD圍成的陰影部分的面積。

圖3

陰影部分的面積為不規則圖形,直接求很困難。如果有了上面的母題,就知道如果將OC與OD連起來,那么△ACD的面積就轉化為△OCD的面積,再利用扇形面積公式即可。

3.呈現變式2。

變式2:如圖4,AB是圓O的直徑,CD、EF是圓的弦,且AB//CD//EF,AB=10,CD=6,EF=8。求陰影部分的面積。

圖4

圖5

有了變式1的基礎,將A點與B點移到O點,將兩個不規則陰影圖形轉化為規則圖形。再根據6、8、10一組勾股數,將圖形旋轉,使得OF與OD重合,如圖5,△CDE′是直角三角形且CE是直徑。陰影部分就轉化成了半圓。

“變則通”,通過變式讓學生對概念融會貫通。

四、分層應用,各得其所

分層是科學實施有效教學的合理策略。分層教學是根據學生水平的不同,采取不同的教學方式,布置不同的作業,有針對性地對每個學生進行指導的有效教學方法。在平時的學案設計上,筆者針對不同的學生,布置不同的預習題目。在課后作業的布置環節,有“課后作業”與“探究提升”兩塊內容。學有余力的學生兩塊必做,學習費勁的學生必做“課后作業”,選做“探究提升”。在分層作業實施過程中,很多學生慢慢地由選擇“課后作業”變成了既選擇“課后作業”,又選擇“探究提升”。他們都實現了自我價值的提升,各得其所。

概念教學的支點很多,需要我們潛心探尋,積累經驗,從而使其擁有豐富的生命力和持久的推動力。概念教學“活”了,每章中相關知識的延伸與拓展便會理明義現。