跨文化理解視野下的初中英語詩歌教學實踐

■溫彩霞

為了培養學生的文化意識,提高跨文化理解能力,在設計初中英語詩歌課時,教師首先要明確文化意識培養目標和跨文化理解的內涵,深度挖掘文本的文化內涵,引導學生鑒賞中外優秀文化,感受中外文化的差異,使學生在生活中自覺提高自身的人文修養,規范自身的行為取向。

下面筆者以江蘇省南菁高級中學實驗學校的謝建民老師執教的譯林版牛津英語八年級上冊 Unit7 Reading:Seasons of the Year一課為例,探討跨文化理解視野下的初中英語詩歌教學設計。

1.教學內容描述及分析。

本節課的授課內容是本單元的閱讀部分。該部分是一首關于四季的詩歌,共分四小節描繪春夏秋冬的特點和樂趣。該詩歌的內容是學生所熟悉的話題,通過描繪四季變化,喚醒學生發現美的意識,并且能在跨文化理解的基礎上,從詩歌的韻律、修辭、意境等方面賞析、翻譯甚至創作詩歌,進而激發學生英語學習的興趣與靈感,提升文化素養,提高審美能力和情趣。

2.教學目標及教學方法設計。

本節詩歌閱讀課旨在引導學生領略四季之美,培養學生文化意識,特別是提升跨文化理解能力和交際能力。本節課的教學目標設置如下:

(1)讀懂四季小詩,了解四季變化。

(2)從韻律、修辭、意境、象征等方面賞析詩歌,喚醒學生發現美的意識。

(3)在跨文化理解的基礎上,鼓勵學生翻譯和創作有關四季的詩歌,激發學生英語學習的興趣。

基于以上教學目標,教師從語言積累、技能提升、情感體驗等方面來設計不同的教學活動,激發學生的參與熱情。通過層層深入的問題進行師生互動和思維碰撞,滲透跨文化理解,實現對學生人文關懷和文化意識的培養。

3.教學流程及活動分析。

Step 1:借助視頻,激發學習內驅力。

上課前,教師播放了由南菁校園四季變化圖片所制成的視頻,配上舒緩的音樂,調動學生的熱情,感受四季變化以及四季的美,讓學生情緒飽滿地投入新課的學習。

Step 2:借助音樂,感知詩歌音韻之美。

音樂和詩歌是有很多相同之處的,它們都有著優美的旋律和韻律。課堂上,教師播放了一首學生所熟悉的歌曲——Little Star,學生聽到旋律后不由自主地吟唱起來。在體會歌曲的音韻之后,教師帶領學生朗讀Seasons of the Year,找出這首四季小詩中的韻律。

Step 3:借助圖畫,欣賞詩歌畫面之美。

詩歌的美妙還在于它有很強的畫面感。為了讓學生能較好地感受本首詩歌所體現的畫面之美,教師給詩歌的每一句話都配上適合的圖片,以圖的形式呈現詩歌內容。學生跟著一幅幅畫面的呈現,從意象的描繪理解詩歌的美妙意境。

Step4:整體細讀,理解中西方文化內涵。

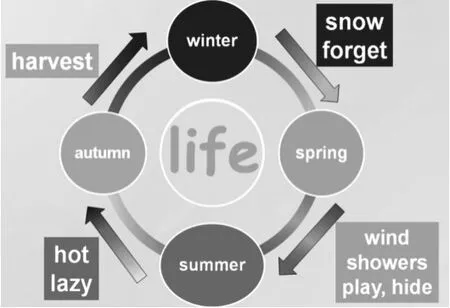

四節小詩呈現之后,學生會發現這首英文詩歌是按照冬春夏秋順序寫作的,并非按我們中國人常說的春夏秋冬順序排列。教師抓住這一教學點問學生:“Why does the writer write winter first?”學生回答:“Because western people think winter comes first in a year.”教師追問為什么,并讓學生進行小組討論:“Why do western people think winter comes first in a year?Why do we Chinese believe spring comes first in a year?”這兩個問題涉及中西方文化差異,學生在小組內進行思維碰撞和發散。課堂內學生思維也很活躍,討論很激烈,生成也令人很驚喜。學生通過討論品味中西方文化的差異,提升跨文化認識,加深對文本語言的理解。

【設計意圖】本首詩歌的順序是冬春夏秋,而我們常說春夏秋冬,教師覺得這里隱藏著文化內涵和中西方差異,所以設計了兩個問題讓學生進行小組討論。學生之間合作探究,解決閱讀中的難題。通過討論可以看出學生的思維很活躍,課堂生成也很精彩。此環節旨在培養學生的跨文化理解能力和交際意識。

Step 5:咬文嚼字,品味詩歌修辭之美。

在初步領略四季變化之后,教師帶領學生回顧四節小詩,從修辭手法方面體味詩歌的美。首先呈現冬季小節詩歌,前兩句描繪了雪、樹、花的靜態之美,后兩句描繪大雁南飛的動態之美。一靜一動,動靜結合,形成意境和形象的和諧統一。然后讓學生找出自己最喜歡的詩句并闡述理由。

【設計意圖】語文詩歌鑒賞課中,語文教師經常會問學生哪個字或詞用得好。受此啟發,本節課上教師帶領學生分析冬小節中動靜結合的描寫手法,然后分析詩中用了擬人手法的三句詩。引導學生探究:動靜結合是在一種意境里描寫動態與靜態,并且往往是以靜為主,以動襯靜的方式,形成意境和形象的和諧統一。擬人手法的運用能賦予動植物以人的特性,體現生命和活力,既直觀又形象,使詩歌更加生動,更加有趣。于此,學生明白了中西方文化具有相同之處,提高跨文化理解能力,培養文化意識。此外,本環節也為后面的翻譯和創作部分做好支架的構建。

Step 6:聯系生活,揣摩詩歌象征之意。

在賞析四季小詩的音韻之美、文化內涵、畫面之美和修辭之美后,教師問學生:“Why does the writer write the poem?”引發學生思考詩人的寫作意圖。在了解詩人意圖的基礎之上,教師引導學生思考:What does snow,wind and harvest stand for in our life?學生的回答可大致歸結為:“Snow and wind stands for problems or difficulties we meet in our life.After we over come them,we will have a success.”然后通過圖片,引發學生從少年、青年、中年、老年角度思考Which season may stand for your age?

【設計意圖】自然的四季輪回恰似人生四季變化。此環節的問題設置指向揣摩詩歌象征之意。如:風雪象征苦難,練就體魄,磨礪心志;豐收象征成功,意味著努力就有收獲。使學生明白:如果在人生的春天里,沒有學到知識,沒有練就本領,步入人生之夏,就會感到自己已經落下行程。如果依舊不奮發,荒廢了春、夏這兩個黃金季節,到了人生的秋季,也就不會收獲成果。在人生之冬,只能長聲喟嘆,悔恨不已。正如古詩所云:“少壯不努力,老大徒傷悲。”沒有春種夏鋤,哪有秋收冬藏?莊稼是這樣,人生也是如此。教師通過詩歌意象回歸生活本質,向學生傳授人生哲理。

Step 7:品讀經典,嘗試翻譯中英文詩歌。

教師選擇了幾首與四季有關的古詩——《春曉》《小池》《天凈沙·秋思》《江雪》作為課外詩歌賞析材料,并發給學生《春曉》的英文譯文(許淵沖譯)和Thomas Nash的Spring中文譯文(郭沫若譯)供學生課外閱讀。課外作業是讓學生品讀中英文經典詩歌,體會中英文詩歌各自的魅力以及中英文翻譯的美妙后,嘗試把本課詩歌翻譯成中文或是把自己喜歡的古詩翻譯成英文。

【設計意圖】中國古詩流傳千年,其魅力與作用,不僅存在于過去,而且指向現在與未來。對于學習古詩的意義,葉嘉瑩先生一言以蔽之:詩,讓我們的心靈不死。古詩能給予我們思想上的啟發、文學上的享受、想象上的驚奇。于是教師大膽設計了這項課外作業,讓學生品讀中英文經典詩歌和譯作,嘗試用自己的話將所學詩歌翻譯成中文或是將所喜歡的中文詩翻譯成英文。教師的目的在于引導學生鑒賞中外優秀文化,感受中外文化的差異,吸收其他民族文化中的有益部分,弘揚本民族文化的優秀精華,培養學生堅定文化自信,形成自尊、自信、自強的良好品格,具備一定的跨文化溝通和傳播中華文化的能力。

Step 8:學以致用,嘗試創作英文詩歌。

哲學家海德格爾曾說過:“詩可以使我們詩意地棲息在這個世界里。”課堂中教師帶領學生從詩歌的韻律、修辭、意境等多方面賞析了這首四季小詩,學生能體會到詩歌的美妙,也有一定的創作熱情。所以這一環節教師鼓勵學生選擇自己最喜歡的季節進行詩歌創作。雖然學生的作品不那么精致和優美,但總有那么幾句讓人心動,讓人有所觸動,讓人感受到季節的美好。

【設計意圖】每個人對四季都有不同的感受,那么何不在學習了英文詩歌后,嘗試一下英文詩歌的創作呢?在創作詩歌的過程中,學生的想象力和創造力得以發揮,對美的感悟力得以提升,而且注意了詩歌押韻,不論是意象還是意境都讓人神往。所以只要教師大膽放手,學生總能給我們帶來意想不到的收獲。

培養學生的跨文化理解和交際能力不是一蹴而就的事。如果教師在平時的教學中注重挖掘教材中不同文體的文化內涵,有意識地培養學生的文化意識,將對學生起到潛移默化的作用,對提升學生跨文化理解大有裨益。