山東省的農業工業化及其轉型升級

熊雪鋒 劉守英

(中國人民大學 經濟學院,北京 100872)

一、何為農業工業化

始于十八世紀六十年代的工業革命,實現了從手工制造到機械制造的歷史躍遷,開啟了人類生產率持續增長的時代,工業化成為時代的主旋律。十九世紀五十年代,農業國如何通過工業化實現經濟發展成為經濟學研究的重要議題(1)參見張培剛:《農業與工業化》,中國人民大學出版社2014年版。。然而,對工業化內涵的界定深深影響了這些國家的經濟發展進程。Simon Smith Kuznets(1989)(2)[美]西蒙·庫茲涅茨:《現代經濟增長速度結構與擴展》,戴睿、易誠譯,經濟學院出版社1989年版。認為,工業化過程是指產品的來源和資源的去處從農業活動轉向非農業生產活動,絕大多數國家的農業部門在總產值中所占的比重下降、農業部門占總再生財富的比重下降、農業部門占總資源比重的相對下降,農業部門勞動生產率的增長速度與整個經濟增長速度一致;絕大多數國家工業部門在全國產值所占的比重上升;服務部門總量占比上升。Walt Whitman Rostow(1960)(3)[美]沃爾特·羅斯托:《經濟增長的階段:非共產黨宣言》,郭熙保、王松茂譯,中國社會科學出版社2001年版。認為,工業化進程需經歷傳統社會階段、準備起飛階段、起飛階段、走向成熟階段、大眾消費階段五個階段,從傳統社會到起飛階段,勞動力從第一產業向制造業集聚、生產技術和生產方法急劇變化、現代技術拓展到大范圍的經濟活動。Hollis B. Chenery(1989)(4)霍利斯·錢納里、謝爾曼·魯賓遜:《工業化和經濟增長的比較研究》,吳奇、王松寶譯,上海人民出版社1989年版。認為工業化的基本特征是資本和勞動等資源從農業部門向生產率更高的工業部門等轉移。早期的發展經濟理論基本沿襲了這些基于發達國家經驗的工業化理論,僅僅將工業化理解為工業部門的發展,并將之付諸發展政策實施,致力于工業化進程中工業產值和就業份額的上升、農業產值和就業份額的下降,以及資源由農業部門向工業部門的集中,忽略了農業的重要性和農業部門實現工業化的可能性、必要性。

張培剛先生的博士論文《Agriculture and Industrialization》顛覆性地提出了農業國工業化理論,將工業化的概念從農業向工業的轉變以及工業本身的機械化和現代化,拓展到包括農業的機械化和現代化(5)參見張培剛:《農業與工業化》,中國人民大學出版社2014年版。。農業國工業化理論不僅論證了農業對于工業甚至整個國民經濟的重要意義,即農業為工業和經濟發展提供食糧、原料、勞動力、市場、資金(6)參見張培剛:《農業與工業化》,中國人民大學出版社2014年版。,更具革命性意義的是,將工業化的概念界定為 “國民經濟中一系列基要生產函數,或生產要素組合方式,連續發生由低級到高級的突破性的過程。這種變化可能最先發生于某一個生產單位的生產函數,然后再以一種支配的形態形成一種社會的生產函數而遍及于社會”(7)張培剛:《農業與工業化》,中國人民大學出版社2014年版,第108頁。。工業化的促進因素包括人口、資源或物力、社會制度、生產技術、企業家的創新管理才能五個方面,工業化就是這些要素組合方式的連續變化(8)張培剛:《農業與工業化》,中國人民大學出版社2014年版,第120頁。。因此,農業國的工業化不僅包含工業本身的機械化和現代化,還包含農業等傳統部門的機械化和現代化;不僅包含城市的現代化,還包含鄉村的現代化。任何一個農業國家的工業化,并不一定就表示該國的制造工業將要變得獨占優勢。農業國家實現工業化,“可以變成一個按工作人口及國民收入計算都以制造工業為主的國家,也可以仍然是以農業為主的國家,也可以成為一種制造工業與農業保持適當平衡的國家”(9)張培剛:《農業與工業化》,中國人民大學出版社2014年版,第223頁。。

山東省不僅是我國的經濟大省,還是工業制造業大省,也是農業大省。近年來山東省農業競爭力的增強得益于結構變遷加速下農業生產要素組合的變化與升級,為我們檢驗農業國工業化理論提供了絕佳樣本。本文將基于農業國工業化理論,分析山東農業工業化進程中生產要素的變化以及農業產業升級中遇到的挑戰,并給出對策建議。文中數據主要來自歷年《全國農產品成本收益資料匯編》、《中國農業機械工業年鑒》、中經網統計數據庫等。

二、山東省農業工業化初步

研究發現,山東農業在符合增加值份額和第一產業從業份額下降普遍趨勢下逐步變強,在農業生產率、單位土地回報、農產品成本收益率等方面體現出相對于全國平均水平的優勢,主要來源于結構變革下農業生產要素的重新組合、升級的農業工業化進程。在過去20多年間,山東農業在勞動、土地、機械、技術、服務等生產要素的重新組合,隨著農民就業的非農化深化,山東農業生產組合表現為在降低勞動力投入的同時加大技術、服務和化肥等投入,逐步實現農業機械化、服務規模化和區域生產專業化,實現了農業生產方式的實質性改變,在農業領域初步實現了工業化的生產方式。山東省農業工業化的路徑可以概括為:制造業工業化和城市化的背景之下,農業工業化發端于城鄉互動和制造業工業作用于農業部門所造成的農村勞動力從農業部門向非農部門轉移,這不僅使得農業勞動者獲得更多的非農收入,還增加了農業部門勞動力的使用成本,誘發農業機械對勞動的替代,農業機械化水平的提高和現代投入的增加,不僅進一步降低了農業生產中每日用工數量,而且提高了土地單位產出和單位勞動力產出,使農業生產率得到發展;在機械化和現代投入帶來農業生產率大幅提升的同時,農村勞動力向外移動所引起的農業從業者老齡化、婦女化以及土地“荒地化”等現象日益突出,為了解決農業勞動力大量向非農部門轉移導致的“誰來種地”的問題,山東省從制度上推進了農村土地承包經營權確權頒證、農民承包地使用權流轉的農村土地制度改革,以及由山東省農業供銷社為核心、以土地托管為主要形式的農業經營方式創新。這實現了土地適度規模經營和農作方式的轉變,為服務規模化和農業生產區域專業化的推進奠定了基礎。山東省持續地要素重新組合提高了農業生產率、增加了土地和勞動的單位產出、實現了農業回報的提升,初步走出一條以農業要素組合推進農業工業化的路子。

(一)勞動投入的利用與節約

過密的勞動投入不僅會降低農業生產的效率,還會造成大量農村勞動力的浪費。將過剩的勞動力從農業生產當中解放出來,不僅會提升農業生產的效率,還可以為工業、服務業部門的發展提供勞動力的支持。更重要的是,在農業工業化的過程中機械化提高了每畝的生產力和每個“人工小時”的生產力(10)張培剛:《農業與工業化》,中國人民大學出版社2014年版,第169頁。,因此大量采用的農用機械會出現其對“農場勞動力的絕對替代”,表現為“每天的工作時間”的減少(11)張培剛:《農業與工業化》,中國人民大學出版社2014年版,第213頁。。改革開放以來勞動力向非農部門的轉移,導致農業勞動力成本急劇增加,促進了山東省農業勞動投入的節約集約使用,為土地生產率的提高創造了條件。新世紀以來,山東省糧食、油料、經濟作物和設施農作物的畝均用工量不斷趨于下降。具體來講,從2004年至2017年,山東省小麥、玉米、花生和蘋果的畝均用工量分別從8.26日、8.8日、13.84日和67.98日下降到了4.52日、4.61日、9.56日和52.39日,下降幅度分別為45.28%、47.61%、30.92%和22.93%。設施黃瓜的畝均用工量,也從2010年的55.36日下降到2017年的50.99日,下降幅度達到7.89%。值得注意的是,山東省糧食、油料、經濟作物的畝均用工量在2004年至2017年間的絕大部分年份都高于全國平均水平,尤其是蘋果的年均值59.41日比全國平均年均值39.63日高出19.78日。但是,2010年至2017年間山東省設施黃瓜畝均用工量年平均值僅為60.61日,比全國平均畝均用工量年均值63.46日低2.85日。畝均用工量高,固然在一定程度上說明作物的精耕細作下的品質,但是高企的用工成本卻導致農作物用工成本對利潤的侵蝕。

(二)提高土地單產的現代投入增加

化肥等現代投入的增加是農業現代化的重要標志,作為對成本上升之后勞動力投入的替代,以化肥為代表的現代投入開始提升,化肥投入的增加為土地生產率的提高奠定了基礎。從山東省的實踐來看,2004年至2017年間小麥、玉米、花生、蘋果的畝均化肥施用量穩步上升,2010年至2017年間設施黃瓜的畝均化肥施用量大幅度上升。同期,山東省農作物畝均化肥施用量總體高于全國平均水平。化肥的大量使用,對農作物畝均產量的提升起到了非常重要的作用。(詳見圖1)。

圖1 全國和山東省主要農作物畝均化肥使用量 數據來源:歷年《全國農產品成本收益資料匯編》

(三)農業機械化水平大幅提升

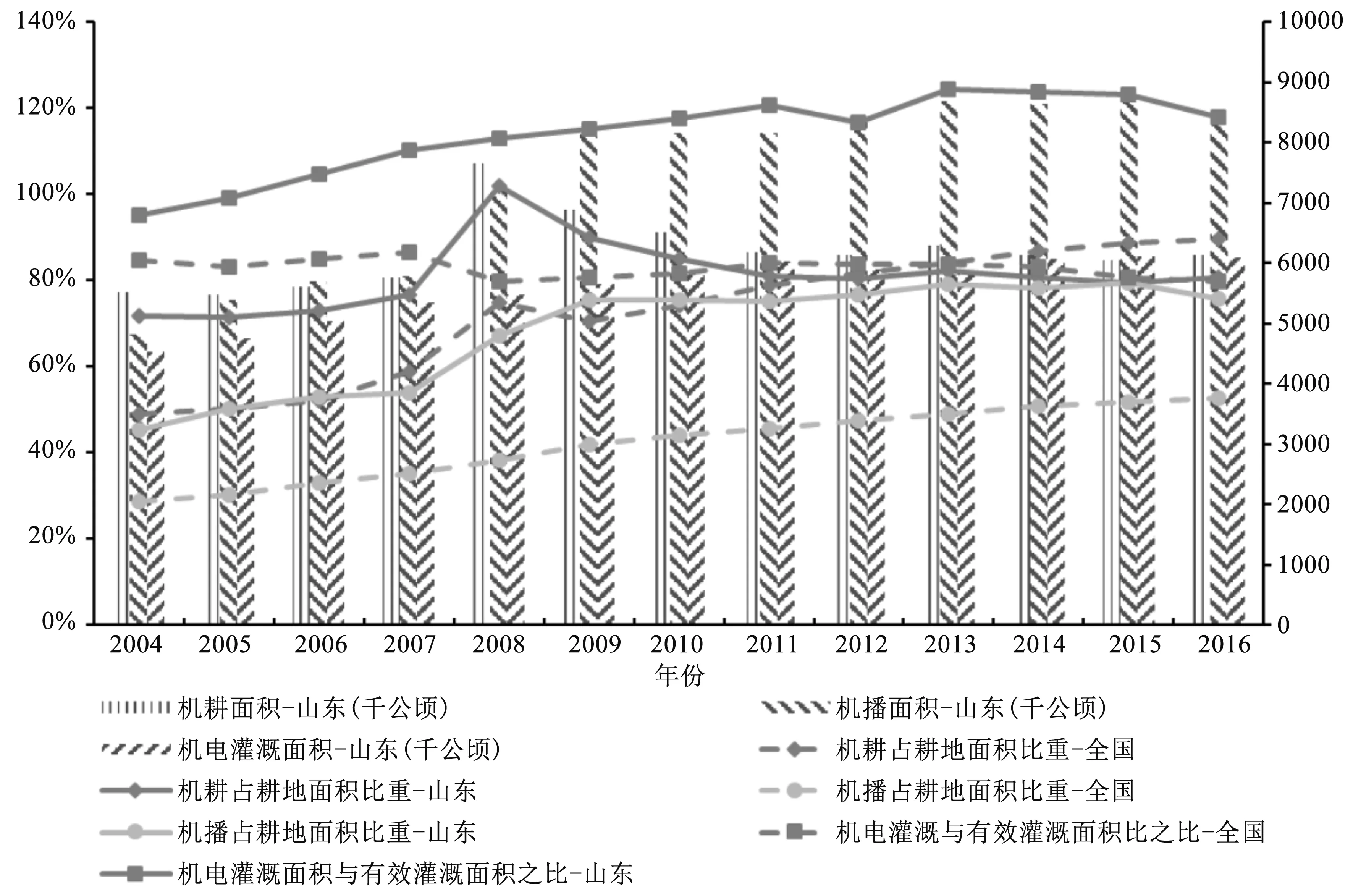

機械化是構成工業化特征的一種過程,對于農業生產具有重大影響。農業機械化的方式主要有:(1)動力機的采用;(2)現代交通工具的應用;(3)改良和較大的農具的采用和推廣(12)張培剛:《農業與工業化》,中國人民大學出版社2014年版,第164頁。。山東省農村勞動力的大量流出所引起的勞動力成本急劇增加為農業機械的大量引入創造了條件,農用機械的投入作為對勞動投入的替代,使得山東省農業機械化水平大幅提升。山東省不僅大量引入農用機械,在全省范圍內實現了農用機械總動力和農用機械配置程度的提升,而且通過規模化服務將機械化深入農業生產的各個環節。2004年以來,山東省農業機械化程度不僅比全國平均水平高,而且不斷提升。

第一,農用機械擁有量穩步增加。山東省農用機械總動力穩步上升,農用機械總動力從1999年6096.58萬千瓦增加到 2015年13353.02萬千瓦,2016、2017年雖有回落,但是1999-2017年的19年間增幅達到66.39%,年均增速為2.87%。各類農用機械穩步增長,農用排灌柴油機、大中型拖拉機配套農具、小型拖拉機配套農具、大中型拖拉機、小型拖拉機分別從1999年的1648700臺、263500部、1825400部、129724臺、1246100臺增加到2017年的1789900臺、1102600部、3206000部、604000臺、1875700臺,增幅分別為8.56%、318.44%、75.63%、365.60%、50.53%,年增長率分別為0.46%、8.28%、3.18%、8.92%、2.30%。

第二,機械服務大幅度提升。山東省不僅擁有成規模的農用機械,機械的使用數量也比較巨大,農用機械服務使用的數量基本與農作物的播種面積成比例。首先,從機械服務費用的增長來看,2004年至2017年,山東省小麥、玉米、花生、蘋果和設施黃瓜的畝均機械服務費分別從2004年的53.11元/畝、17.27元/畝、28.43元/畝、30.73元/畝、49.38元/畝(2010年)增長到2017年的156.55元/畝、129.98元/畝、94.62元/畝、77.72元/畝、92.34元/畝,增幅分別為194.77%、652.73%、232.82%、152.91%、87.02%,年均增長速度分別是8.67%、16.80%、9.69%、7.40%和9.36%。其次,山東省的農作物的機械服務費用在2004年至2017年的年均數值比全國平均高。小麥、玉米、花生和蘋果在2004年至2017年間的年均畝均機械服務費分別為114.13元/畝、71.01元/畝、66.70元/畝、55.83元/畝,分別比全國高出18.82元/畝、3.05元/畝、18.98元/畝、8.00元/畝。山東省設施黃瓜的畝均機械服務費在2010年至2017年的年均值為73.76元/畝,比全國平均畝均機械服務費的年均水平低0.73元/畝。

第三,農業機械化配置程度提升。山東省鄉村農機人員數量和比重不斷上升,2004年至2015年山東省鄉村農機人員占第一產業就業人員比重從25.41%上升到34.20%,同期全國平均水平僅從11.31%上升到25.04%。從年均數值來看,山東省比全國平均水平高出12.34%。鄉村農機人員比重的持續上升及其領先全國平均水平,從一定程度上說明了山東省機械化程度的提升和全國領先的水平。

第四,耕種機械化程度提升。山東省機耕面積及其占耕地面積比重不斷上升,2004年至2016年山東省機耕面積及其占耕地面積比重分別從5519.02千公頃和71.78%增長到6140.14千公頃和80.72%,同期全國則從63593.13千公頃和48.90%增長到121017.6千公頃和89.70%。從年均數值來看,山東省年均機耕面積占比81.10%比全國平均年均機耕面積占比72.32%高出8.78%。盡管2012年以來,山東省機耕面積占比開始下降并且低于全國水平,但是總體來看仍然在全國領先。

第五,播種機械程度提升。山東省機械播種面積及其占總播種面積比重穩步提升,高于全國平均水平。首先,山東省機械播種面積及其占總播種面積比重從2004年的4826.2千公頃、45.37%上升到2017年的8312.18千公頃、75.75%,機械播種面積占耕地比重的增幅和年均增長速度分別為66.98%、4.37%。其次,山東省在2004年至2017年間的年均機械播種面積占耕地比重為68.12%,比全國平均水平42.25%高出15.87%。從增速及其在全國的地位來看,山東省農作物播種的機械化程度達到了較高水平。

第六,灌溉機械化程度提升。山東省機電灌溉面積及其與有效灌溉面積之比穩步提升,越來越領先于全國平均水平。首先, 2004年山東省機電灌溉面積及其與有效灌溉面積之比分別為4535.19千公頃和95.14%,2017年時擴大到6089.88公頃和117.99%,增幅分別為34.28%和24.02%。其次,就其余全國平均水平的比較來看,山東省十三年間機電灌溉面積與有效灌溉面積年均數值114.0%,比全國平均水平82.85%高出31.18%。

圖2 全國和山東省機械化程度

數據來源:歷年《中國農業機械工業年鑒》

從以上分析可以看出,山東省不僅為第一產業從業人員配置了份額較高的農機人員,而且在耕種、播種、灌溉等環節都實現了較高程度的機械化。值得注意的是,山東省的機械化程度不僅高于全國平均水平,而且還在持續提升。高水平并且持續提升的機械化程度,在一定程度上為山東省農業生產力的增長提供了強勁的動力。

(四)土地流轉和土地托管

隨著農村勞動力轉移到非農部門,“誰來種地”成了農業現代化進程中的頭號難題。為此,山東于2013年被國家確定為農村承包土地確權登記頒證三個首批試點省份之一。截至2015年底,山東省95.9%的有耕地村(社區)和98.1%的承包耕地完成確權任務,在全國率先基本完成土地確權登記頒證工作。確權之后,農戶承包地的使用權流轉進程明顯加快。截至2018年9月,山東全省土地流轉面積達到3266萬畝,土地經營規模化率超過40%(13)參見大眾日報:《我省土地流轉面積達到3266萬畝》,http://www.shandong.gov.cn/art/2018/9/19/art_2056_165034.html,2019-04-14。。

土地流轉盡管促進了土地規模經營,但是經營主體改變后農民預期和行為變化,不利于農業經營效率提高。山東率先在全國創造性推進“土地托管”方式。它既堅持了農戶的主體地位,農民對生產決策和結果負責,供銷社通過農業各環節的托管服務解決農民種地中面臨的困難,還可以通過土地托管擴大服務規模,實現農業經營利潤。土地托管分“全托管”和“半托管”兩種方式。全托管有“流轉式”托管、“訂單式”托管、“參股式”托管三種類型。“流轉式”托管是由村“兩委”將農戶土地集中起來交由合作社托管,農民按照約定產量或收入取得收益,土地收益的10~20%給村集體,剩余增產增效收益全部留給合作社;“訂單式”托管是按照比市場優惠的價格,對所有生產環節“打包”收取費用,由供銷社領辦的農機服務合作社承擔全程托管任務,正常年份確保一定產量,土地產出全部歸農戶所有;“參股式”托管是由供銷社領辦的合作社向家庭農場、種植大戶、農民合作社、土地流轉企業等市場主體參股,提升農業的產量和效益。半托管是一種“菜單式”托管,圍繞代耕代種、統一澆水、病蟲害統防統治、統一收獲等關鍵環節提供社會化服務,根據不同的服務收取相應費用。服務對象主要是通過村“兩委”組織農民成立的種植合作社以及家庭農場、種植大戶、農民合作社、流轉土地的農業企業等眾多適度規模的新型經營主體。2010年到2014年,山東供銷社土地托管規模從3萬畝增加到826萬畝,參與的縣從4個增加到89個。

(五)農業生產環節的服務規模化

農業規模化服務,就是農業服務主體根據各類農業生產經營主體在農業生產各環節的服務需求,通過單環節或多環節的規模化服務,降低生產經營主體各環節的成本,提高農業的生產效率和經營效益,實現農業服務主體的規模報酬和盈利水平。

第一,供銷社是農業規模化服務的主體。截至2014年12月,供銷社領辦農民合作社9135個,入社社員933135戶,服務合作社、家庭農場等新型經營主體25931個;發展日用品、農資、農產品、再生資源、煙花爆竹等連鎖企業451家,配送中心1065處,經營網點10萬個,農村社區服務中心2056處。經過幾年探索實踐,供銷社已成為山東省推行服務規模化的主力(14)參見劉守英:《中國土地問題調查——土地權利的底層視角》,北京大學出版社2017年版。。

第二,搭建為農服務中心平臺提高為農服務水平。截至2014年底,山東省供銷社已建成為農服務中心365個,投資總額達75059萬元(15)參見劉守英:《中國土地問題調查——土地權利的底層視角》,北京大學出版社2017年版。。從實地調研發現,為農服務中心的服務項目主要有以下幾類:一是農戶和其他服務主體難以投資、又是農業生產急需的項目;二是提升農業種植科學水平的項目;三是增加市場主體難以提供的農業各環節的設備;四是整合市場主體服務。

第三,發揮村級組織作用,提高服務規模化組織程度。山東供銷社開展黨建帶社建社村共建,通過共建服務中心、共建合作社、共建發展項目、共建干部隊伍,整合各種資源,激發多方活力,實現了供銷社與農民的深度聯合。

推進以土地托管為切入點的服務規模化是山東供銷社著眼農業生產方式和組織方式變化,解決當前“誰來種地”“怎么種地”問題的積極實踐。它能夠把分散的土地經營主體通過服務聯結起來,客觀上形成了土地和機械成片作業的規模效益。它把一家一戶辦不了、辦不好的事情辦好,既減輕了勞動強度,又提高了效率和效益。它對一些無力耕種或勞力不足的農戶,以土地托管、代耕等方式,實施“保姆式”、“菜單式”服務,有效解決了耕地閑置、經營粗放等問題。

(六)以區域專業化推動要素組合規模化

區域之間不僅存在商品的流動,還存在資源和要素的流動。某一區域保持一定單位某種生產要素所必需的價格被稱之為“轉移報酬”(16)Joan Robinson,The Economics of Imperfect Competition, Palgrave Macmillan, 2nd ed. 1969, p.104.,如果該區域支付的價格低于“轉移報酬”,這種生產要素就會轉移到別處去(17)張培剛:《農業與工業化》,中國人民大學出版社2014年版,第208頁。。隨著生產要素的流動與轉移,某種產業或者某種產品的生產就會聚集在“轉移報酬”相對較高的區域,從而形成農業生產的區域專業化。下面僅以糧食作物為例來作具體說明。

山東省糧食作物的分布比較廣泛,主要分布在德州、菏澤、濰坊、聊城、臨沂、濟寧等地級市。具體來講,2000年時山東省糧食作物按照產量來劃分可以分為三個區域:一是產量在350萬噸至420萬噸的區域,包括德州、菏澤、濰坊、聊城、臨沂、濟寧等地;二是產量在190萬噸至280萬噸的區域,包括青島、濟南、泰安、濱州、煙臺等地;三是產量在35萬噸至135萬噸的區域,包括棗莊、日照、威海、東營和萊蕪等。2015年時,糧食生產集中區進一步分化,具體表現為2000年350萬噸至420萬噸產量區分化為兩個區域,專業化進一步加深:一是德州與菏澤,產量分別為6486500噸和6207500噸,成為山東省排名前二的產糧區域;二是聊城、濟寧、臨沂和濰坊等地,產量分布在420萬噸至510萬噸之間。區域比較分散的區域的糧食產量雖有提升,但是并未對糧食生產的區域專業化產生影響。

經過以上分析,我們可以發現山東省所發生的不僅在于各種要素增加或者減少的變化,而是這些生產要素的重新組合與持續升級,山東省正在發生一場農業工業化變革并且已經初步實現了農業工業化。這些發生重新組合和升級的要素包括:(1)勞動投入和現代投入——順應農業剩余勞動力向非農部門轉移的趨勢,加大現代投入以替代勞動投入,推動土地生產率的提高;(2)土地和制度——推動土地流轉、探索土地托管,實現農業適度規模和農業經營方式創新;(3)農業生產服務——村社共建、搭建為農服務中心,實現農業生產服務規模化,提高農業服務規模報酬;(4)技術和機械——加大農業機械投入,提高農業機械化水平,提高土地單位產出;(5)市場——農產品積極融入市場,提高單位農產品產值;(6)區域專業化——根據“轉移報酬”實施分工和農業生產區域專業化,形成產業競爭優勢。簡單來講,以現代投入替代勞動力投入、提升農業機械化水平實現農業生產率、規模報酬的提升,以土地制度改革和農業經營方式的創新實現土地規模化和適度規模經營,通過服務規模化及區域專業化進一步提升單位產值和回報,從而在一定程度上實現農業現代化和飛躍式進步。

三、山東省農業工業化的挑戰

經過前文的分析,我們得知山東省通過生產要素的重新組合,實現了土地規模經營和農業經營方式轉變、農業機械化與服務規模化以及農產品生產的區域專業化,初步將工業化的生產方式引入了農業部門,走出了一條初步實現農業工業化的路子。但是,山東省的農業工業化仍然面臨以下六個方面挑戰。

(一)數量增長型績效下降

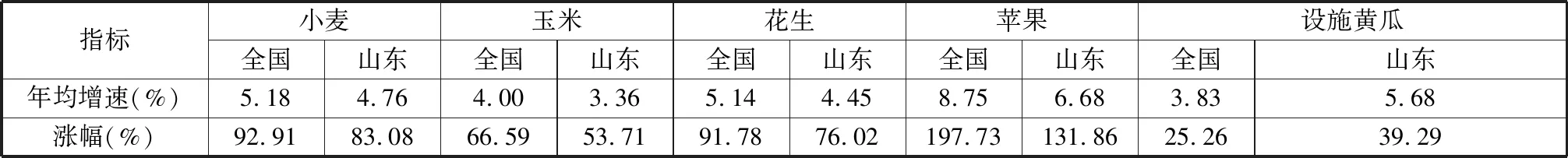

農業工業化早期,憑借勞動投入的節約、現代投入的增加和農業機械化水平在數量上的增加,就可以實現產量和產值的增加。但是隨著農業工業化的深化,簡單的數量增長型發展如果不及時進行重新組合和持續升級,其績效會不斷地下降。從畝均產值的絕對數額的運行區間來看,山東省的小麥、玉米、花生、蘋果和設施黃瓜等農作物相對于全國平均水平來說具有優勢。但是從農作物產值的漲幅和年均增速來看,山東省的優勢在逐漸減弱。如表1所示:

表1 山東省和全國平均農作物產值變化(2004-2017)

數據來源:歷年《全國農產品成本收益資料匯編》

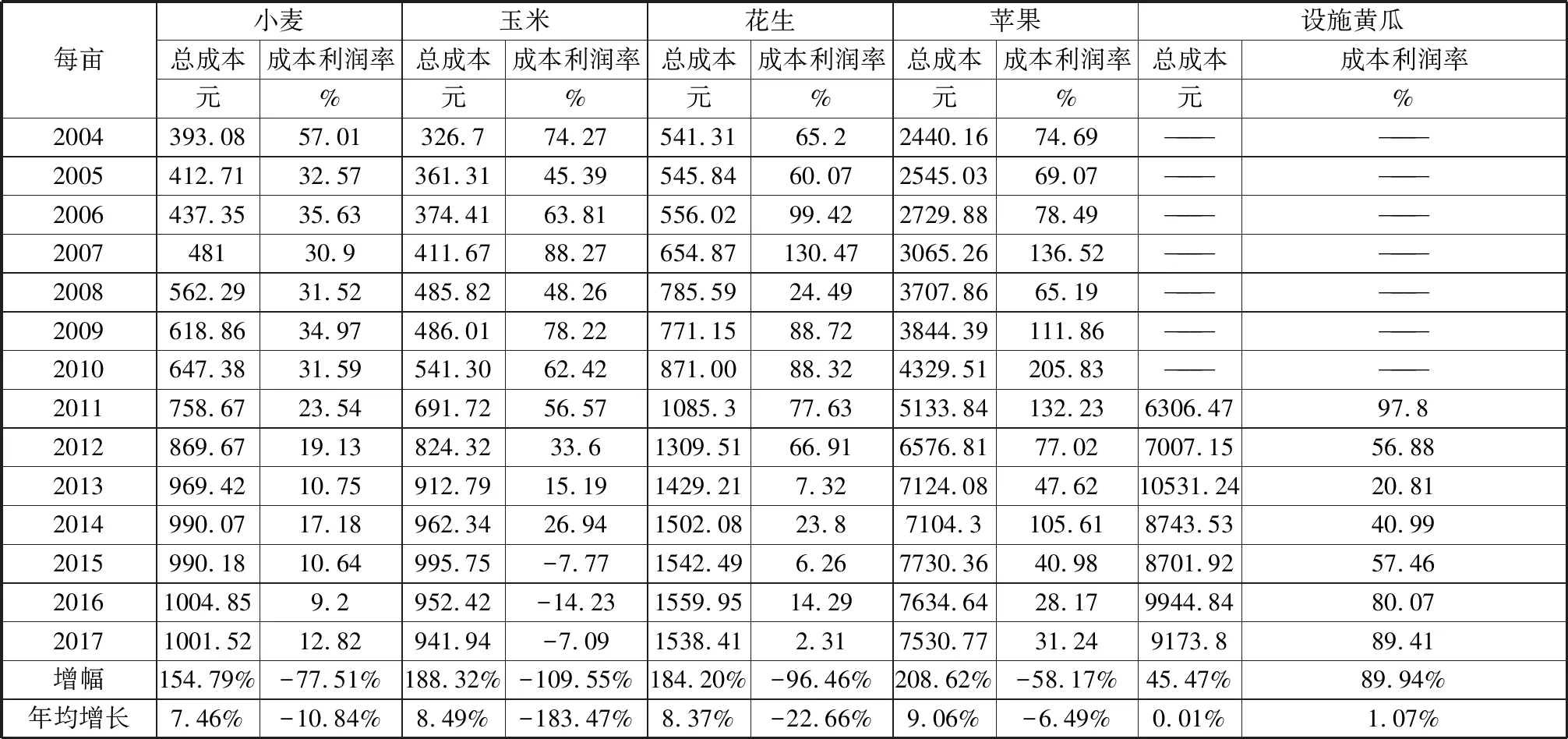

(二)要素匹配度低,導致成本利潤率下降

數量增長型發展之所以無法持續地為產量和產值的上升提供動力,其原因是農業生產要素匹配度過低,要素組合所能夠帶來的生產率更高幅度的增長沒有辦法實現,要素的數量增加所帶來的利潤增長難以超過因數量增加而導致的成本增加,表現為農產品畝均成本利潤率的持續下降。山東省小麥、玉米、花生、蘋果和設施黃瓜等農作物的畝均成本利潤率雖然高于全國平均水平,但是其成本利潤率在成本的侵蝕下出現了較大幅度的下降,這會給農業的競爭力帶來挑戰。由表2可以看出,小麥、玉米、花生和蘋果畝均總成本的上升導致其畝均利潤遭到了嚴重的侵蝕,從而造成了成本利潤率的持續下降。

表2 山東省主要農作物總成本和成本利潤率(2004-2017)

數據來源:歷年《全國農產品成本收益資料匯編》

(三)傳統要素依賴度過高,轉型緩慢

從要素組合的結構上來看,能夠為生產率和農業畝均回報提供強勁動力的結構是傳統要素的下降和現代要素的增加,以及傳統要素和現代要素的優化組合。如果對于傳統要素的依賴程度過高,現代要素所能發揮的帶動勞動生產率增長的作用就發揮不出來,農作方式轉型就相對緩慢。一般來講,傳統要素包括土地、勞動等,現代要素包括化肥、技術、機械、服務等。值得注意的是,設施黃瓜的畝均成本利潤率在其總成本增加的同時也出現增加,并且成本利潤率增加的幅度大于總成本增加的幅度。設施黃瓜與小麥、玉米、花生和蘋果出現差異的原因,主要在于成本結構所代表的傳統要素和現代要素組合的差異。相關數據顯示,設施黃瓜的土地成本維持在5%的較低水平,物質與服務成本同人工成本基本相當并且維持在47%左右(如圖3所示)。小麥、玉米、花生和蘋果的土地成本基本在10-20%之間,人工成本超過物質和服務成本并分別維持在30-50%之間。

由此可知,土地成本和人工成本等傳統要素所占比重過高、依賴度強,不僅帶來總成本的增加,而且體現出生產經營過程中機械、服務等現代要素發揮作用的空間小。更加明確地,土地和人工等傳統要素投入的增加所能帶動生產率和產值、利潤的上漲的能力,遠遠沒有技術、機械、服務等現代要素的增加所能帶動生產率和產值、利潤的上漲的能力強。

圖3 山東省設施黃瓜成本結構的演變(2010年-2017年)

數據來源:歷年《全國農產品成本收益資料匯編》

(四)土地規模化經營程度不夠,土地成本上升

山東省通過土地流轉和土地托管,在一定程度上實現了農業的適度規模經營。然而,隨著農業工業化進程的加深,原有的土地經營規模難以滿足土地規模報酬持續上升的需求,土地成本的增加就會成為影響土地回報的重要因素之一。首先表現為山東省各項農作物土地成本占比的增加,2004年至2017年小麥、玉米、花生和蘋果的土地成本占比分別從9.66%、11.57%、10.71%和3.31%增加到16.24%、16.04%、13.92%和3.47%,僅有設施黃瓜成本占比從2011年的6.51%降到2017年的4.72%。其次,山東省小麥、玉米、花生和蘋果的畝均土地成本分別從2004年的37.99元、37.79元、57.95元、80.79元增加到2017年的162.29元、151.08元、214.12元、262.69元,增幅分別為328.24%、299.79%、10.57%和9.46%,年均增長速度分別是11.84%、11.25%、10.57%和9.46%。設施黃瓜的畝均土地成本變化比較小,僅從2011年的268.72元增長到2017年的433.3元,增長幅度和年均增速分別為61.25%和8.29%。

(五)冗余勞動力堆積,勞動成本上升

農村勞動力的大量出村和轉移到非農產業導致農業勞動力單位用工成本的急劇增加,這樣的情況下應當用現代投入和機械投入替代勞動力投入,以便降低成本的同時實現土地生產率的提升。但是,山東省在畝均用工量減少的同時出現大量冗雜勞動力堆積在農業部門,既抬升了勞動成本,又影響了現代投入和機械投入的增加,滯緩了農業生產率的提升。首先,山東省人工成本占比不僅居高不下,而且大幅度增加。小麥、玉米、花生和蘋果的人工成本分別從2004年的28.84%、37.03%、35.08%和42.10%增加到2017年的37.49%、40.66%、51.74%和61.75%,設施黃瓜的人工占比也從2011年的39.34%增長到2017年的46.93%。其次,山東省小麥、玉米、花生和蘋果的畝均人工成本分別從2004年的113.38元、120.98元、189.88元、1027.24元增加到2017年的375.45元、382.96元、795.93元、4650.42元,增幅分別為231.14%、216.55%、319.18%和352.72%,年均增長速度分別是9.65%、9.27%、11.65%和12.32%。設施黃瓜的畝均人工成本變化比較小,僅從2011年的2858.21元增長到2017年的4305.44元,增長幅度和年均增速分別為50.63%和7.07%。

(六)機械化匹配度低,農業機械經營效益不佳

農業生產要素組合的方式和持續升級,決定了農業工業化的質量和進程。農業機械化進程中,如果僅僅依靠農用機械機器總動力數量型的增長,難以持續性地實現農業生產率和土地回報的上升,根本之計在于各種農用機械以及農用機械與勞動、土地等其它生產要素的組合方式恰當、匹配度高。否則,隨著農業機械化程度的深化,農業機械化經營的效率會越來越低。從機械化程度來看,山東省領先于全國平均水平,高水平的機械化也為山東省農業生產力的發展注入了動能。但是,山東省的農業機械化存在配比度不當的問題,這個問題通過農業機械化經營的成本利潤率和利潤率反映出來。第一,山東省農業機械化的成本利潤率低于全國。2004年至2016年,全國和山東省農業機械化成本利潤率分別從62.97%和59.20%下降到62.20%和55.74%,降幅分別為1.23%和7.52%。十余年間,全國農業機械化成本利潤率的年均數值為63.05%,也比山東省高出5.16%。第二,山東省農業機械化的利潤率低于全國。2004年至2016年的十余年間,山東省農業機械化利潤率的年均數值為36.62%,比全國水平低2.17%。同時,山東省農業機械化利潤率下降幅度比全國大,2004年至2016年山東省和全國農業機械化利潤率分別下降了4.86%和0.76%。

四、簡要的結論

農業國工業化理論,不僅對發展經濟學理論有開創性推進,而且對于發展中國家實現工業化和現代化具有重大指導意義。該理論將工業化的概念從制造業工業化拓展到更加一般的概念,即一系列基要生產函數發生變動的過程(或者生產結構中資本廣化和深化的過程)(18)張培剛:《農業與工業化》,中國人民大學出版社2014年版,第154頁。,它以競爭和市場機制為基礎,開創性地提出落后國家要做到經濟起飛就必須全面(包括城市和農村)實行“工業化”(19)張培剛:《農業與工業化》,中國人民大學出版社2014年版,第32頁。,以及工業化的實施需要實現人口、資源、社會制度、生產技術和企業創新才能等生產要素的重新組合和持續升級。因此,農業國工業化理論是屬于發展中國家自己的、適合于發展中國家經濟發展的模式。

基于農業國工業化理論,本文對山東省農業工業化進程和轉型升級面臨的挑戰進行了分析,得出以下幾點結論:山東省順應農業產值份額和就業份額的下降,在農業生產率、單位土地回報和農產品市場化程度等方面取得了較大的提升;山東省農業績效的取得來自于農業工業化的初步實現,具體來講主要包括技術、機械等現代投入的數量型增長以及現代要素投入對于傳統要素投入的替代提高了農業生產率,土地規模化和農業經營方式的創新提高了土地回報,服務規模化和區域專業化實現了農業規模報酬提升;同時山東省農業工業化的轉型升級也面臨挑戰,主要是單純依靠要素數量增長型投入、要素匹配度不高、傳統要素侵蝕現代要素農業生產率的創造力等。

本文的理論和經驗分析旨在表明:農業工業化的根本道路,在于農業生產要素的重新組合以及不斷地、持續地升級,需要強調的是生產要素組合不是簡單的拼湊,而是各種生產要素配比適度、協調一致的有機組合;對于落后地區或者以農業為主導的地區,農業工業化可以從任意一種要素簡單的數量增長的投入開始,這會在一個階段之內形成生產率的增長,為進一步工業化提供資本支持;隨著農業工業化進程的推進,各生產要素的投入應當從數量增長型投入轉變為有機組合型投入。必須要增加技術、服務、機械等現代要素的比重,降低土地、勞動等傳統要素的份額,并使傳統要素和現代要素配比適度、協調一致;農業機械化應當按照配比適度、協調一致的原則進行投入,數量增長型的機械投入不僅不會帶來生產率的增長,反而會導致成本對利潤的侵蝕。生產要素組合的配比度和協調性是變化的,想要實現農業工業化的深化和廣化,必須持續不斷地進行生產要素的重新組合與持續升級。總之,農業工業化不可能通過單一要素的投入來實現,不可能通過生產要素數量增長型投入來維持,只有通過傳統要素和現代要素進行配比適度、協調一致的有機組合以及組合方式的持續升級來不斷地深化。

——山東省濟寧市老年大學之歌