知識移植與本土轉(zhuǎn)向:以留美生與清華大學政治學的構(gòu)建為例(1926—1937)*

楊 洋 李 峰

(河海大學 公共管理學院,江蘇 南京 211100)

傳統(tǒng)中國的知識體系可以劃分為經(jīng)、史、子、集四部,遍覽文獻典籍,雖對政治問題有持續(xù)的思考與嚴肅的檢討,卻沒有現(xiàn)代學科分類意義上的政治學。現(xiàn)代高等教育體系所設(shè)置的政治學學科,其實是引自西方的知識舶來品。從中西文化交流史的觀點看,留學生與西方學術(shù)思想、學術(shù)制度的移植與本土化是中國近代知識轉(zhuǎn)型進程中的重要問題。民國時期,執(zhí)教清華政治學系的留美生,表現(xiàn)出移植美國政治學與構(gòu)建中國政治學的雙重努力。通過考察其留學與教學經(jīng)歷,可以窺探留學生在中國現(xiàn)代高等教育體系形成過程中發(fā)揮的知識媒介作用及其回旋于中西學術(shù)之間所引發(fā)的認知分歧與思想沖突。

民國時期,清華大學政治學系的建設(shè)與發(fā)展向來被視為具有典范意義。就教學設(shè)施和教師待遇而言,它在當時的高等學校中均堪稱一流。此外,清華政治學系之所以能夠在短時間內(nèi)發(fā)展壯大,后來居上,很大程度上還得益于積極聘請優(yōu)秀留美生返校執(zhí)教,充實師資。以往對清華政治學系所做的研究,在整理史料的基礎(chǔ)上,傾向于以學系為分析單位,著意闡釋其教育成績與學術(shù)貢獻,卻鮮有以該系教師中的留美生為研究對象作專門討論。[1]當然,有學者已然述及留美生在清華政治學系所從事的教學與科研活動。[2]但是,先行研究傾向于將留美生視作一個同質(zhì)化的知識群體,對個體之間存在的思想差異沒有給予充分的關(guān)注,因而不足以呈現(xiàn)出留學生群體復雜的歷史面向。此外,在外文資料的使用方面,過往研究也有未盡之處,仍有可以補充和拓展的空間。有鑒于此,本文以清華政治學系教師中的留美生為中心,在敘述其移植美國政治學與構(gòu)建中國政治學的同時,著意于探討這一知識群體在新舊交替與中西激蕩的歷史環(huán)境之中所發(fā)生的認知分歧與思想沖突。本文以1926年至1937年為限,分析其間任教清華政治學系的留美生。這一時期,既是清華政治學系發(fā)展的“黃金時代”,也是以政治學為專業(yè)的留美生云集高等教育界的一個時期。

一、清華政治學系教師中的留美生

1926年4月26日,當時的清華學校召開第一次評議會,決定在大學部成立17個學系,其中11個學系先行設(shè)立專修課程,政治學系是為先行設(shè)立專修課程的學系之一。4月29日,教授會選舉產(chǎn)生各系主任,余日宣當選為政治學系主任。以此為標志,清華政治學系正式成立。[3]

(一)師資概況

清華政治學系自成立之日起,即以留美生為師資隊伍之主體。1927年,初創(chuàng)的政治學系只有四位教師:余日宣(系主任)、錢端升、劉師舜和金岳霖。[4]此四人均為留美生,其中,余日宣為普林斯頓大學碩士,錢端升為哈佛大學博士,劉師舜和金岳霖同為哥倫比亞大學博士。至1929年,清華政治學系教師人數(shù)增至11人(詳見表1)。續(xù)表

表1 1929年度清華大學政治學系教師名錄

資料來源:孫宏云:《中國現(xiàn)代政治學的展開:清華政治學系的早期發(fā)展(1926—1937)》,第118頁。

此表所列的10名中國籍教師中,6人具有留美經(jīng)歷,具有教授職稱者則全部為留美生。1932年以還,蕭公權(quán)(1932)、沈乃正(1933)和陳之邁(1934)三位擁有留美博士學位的知名政治學者先后加盟清華政治學系,此時的師資陣容給人以“頗為齊整”的觀感。清華政治學系自改制創(chuàng)立至抗戰(zhàn)軍興、南渡湘滇的這十余年間,始終以留美生作為師資隊伍的主體。

囿于篇幅,本文難以對任教清華政治學系的全部留美生作詳盡介紹,僅以其中幾位代表性學者為考察對象,簡述其留學經(jīng)歷與整體風貌,以為后文研討之鋪陳。錢端升,1917年考入清華留美預備部,作為插班生讀高等科三年級。1919年,赴美國北達科他州立大學攻讀政治學獲學士學位,后轉(zhuǎn)入哈佛大學取得碩士和博士學位。浦薛鳳,1914年考入清華留美預備學校,1921年赴美國明尼蘇達州翰墨林大學以政治學為主科,哲學為副,隨后進入哈佛大學深造,獲碩士學位。蕭公權(quán),1918年考入清華學校,1920年赴美國密蘇里大學留學,先修習新聞學,后轉(zhuǎn)入哲學系,獲碩士學位;后進入康奈爾大學繼續(xù)研習政治哲學,獲得博士學位。張奚若,1913年進入美國哥倫比亞大學學習政治學,1917年獲學士學位,1919年獲碩士學位。

(二)留美生群體特征

就整體而言,清華政治學系的留美生具有以下特征。

1.優(yōu)秀的外文水平

前述留美生中,除張奚若外,全部為清華學校畢業(yè)生,清華本為留美預備學校,尤為重視英語教學,其目的在于培養(yǎng)學生良好的英文水平,日后可以毫無障礙地進入美國高校深造。據(jù)浦薛鳳說,經(jīng)過了清華的英文訓練,“一旦赴美讀書,隨班聽講、札記、應(yīng)對、寫文,毫無困難”。[5]由于英文根底好,又有勤學用功的習慣,浦薛鳳在“游學美邦”時“成績良好,頗受教師與同學之注意”。[6]錢端升的英文水平也非常好,據(jù)說,他可以自如運用英語,出口成文。[7]此外,留美生大多通曉英語以外的一兩門語言。比如,浦薛鳳曾學過德文,可以閱讀德文原著;[8]蕭公權(quán)可以參閱拉丁文、法文和德文論著;[9]錢端升直接利用法文和德文的一手資料,撰寫了《德國的政府》和《法國的政府》。[10]由此可見,留美生均具有優(yōu)秀的外文水平,并以此作為介紹與傳播西方政治學知識的語言工具。

2.完整且優(yōu)質(zhì)的西式高等教育

就學歷教育而言,清華政治學系的主要教師中有7人是留美生,均獲有碩士、博士學位。其中,張奚若和浦薛鳳獲得碩士學位,錢端升、王化成、蕭公權(quán)、沈乃正和陳之邁獲得博士學位。七個人的平均留美年限為5.6年。張奚若雖只取得碩士學位,但從哥倫比亞大學畢業(yè)后又赴歐洲游學6年。由此可以看出,清華政治學系的留美生在新大陸均有長時間的學習經(jīng)歷,在攻讀碩士、博士學位的過程中均接受過美國“常春藤盟校”(Ivy League)嚴格的學院式訓練。

更為重要的是,留美生大都師從美國學界名家。錢端升和浦薛鳳在哈佛大學讀書時的導師是何爾康(Arthur N. Holcombe),何氏為哈佛政治學系主任,曾擔任美國政治學會主席(1935—1936)。張奚若在哥倫比亞大學念書時的導師是在政治思想史領(lǐng)域聲名赫赫的鄧寧(William A. Dunning)。鄧氏為哥大歷史學系主任,也曾被推選為美國政治學會主席(1921—1922)。蕭公權(quán)的碩士導師為政治思想史名家喬治·薩拜因(George H. Sabine),博士導師則為弗蘭克·狄理(Frank Thilly)。后者曾任康奈爾大學文學院院長(1915—1921),并被推舉為美國哲學協(xié)會主席(1912)。可見,清華政治學系的留美生大多師出名門,這恰可以從一個側(cè)面說明他們所接受的美國高等教育不但是完整的,而且是優(yōu)質(zhì)的。

3. 系統(tǒng)的知識結(jié)構(gòu)

留美生的學位論文重在研究西方問題。在斟酌學位論文的題目時,考慮到對問題和資料的熟悉程度,部分中國留美生傾向于從事中國研究,本文所考察的幾位留美生則多選擇研究西方問題。比如,蕭公權(quán)在密蘇里大學準備碩士學位論文時,導師詢問其是否想寫一篇中國哲學的碩士論文,蕭氏則表示,“我們中國學生到西洋求學應(yīng)當盡量求得對西洋文化的知識,回國以后去著手研究中國文化并不為遲。”[11]基于這一考慮,蕭公權(quán)選擇了當時西方政治理論的前沿問題——多元政治理論,作為碩士論文題目,其后的博士學位論文則是碩士論文基礎(chǔ)上的拓展與深化。錢端升的博士學位論文題目為《議會委員會:比較政府研究》,研究內(nèi)容是西方國家議會委員會的權(quán)力和實際運行情況。[12]陳之邁的博士學位論文同樣聚焦當時政治制度研究的新興議題,以“委任立法制”(delegated legislation)作為主攻課題。[13]留美生具有直接研究西方政治學前沿問題的科研能力,一方面,這可以說明他們對西方政治學有系統(tǒng)的了解和真切的體認;另一方面,這也可以從一個側(cè)面折射出現(xiàn)代意義上的中國政治學尚未形成,還是一塊空白的知識園地。海外既缺少了解中國政治的學者,也沒有深厚的學術(shù)累積,留美生選擇研究西方問題也是客觀情勢使然。

此外,留美生不僅對本專業(yè)知識有比較全面的掌握,而且對其他學科也有廣泛的涉獵。例如,浦薛鳳在哈佛念書時,主修政治學,而以哲學為輔。他在回國之初,任教于昆明東陸大學,講授“政治學”和“歐美政治制度”兩門課程。其間,浦薛鳳接受民治學院的邀請,為云南省各縣縣長及省政府各廳處高級官員講解歐美政治制度,“頗受學員歡迎”。[14]浦氏的研究領(lǐng)域為近代西方政治思想,但他可以從容講授政治學和歐美政治制度,而且受到學員的好評,其專業(yè)知識功底之扎實可見一斑。

再例如,留美歸國的蕭公權(quán),曾在南開大學任教。所授課程為“政治學概論”、“比較政府”、“法理學”、“中國政治思想”、“西洋政治思想”和“社會演化論”。據(jù)蕭公權(quán)說,

“比較政府”、“法理學”和“社會演化論”都是我不曾教過的課程,必須從頭做收集教材和組織講稿的工作。所幸我在密蘇里大學肄業(yè)時曾選修“社會學”、“人類學”和“生物學”等課程,對于演化論的學說略知其梗概。后來準備寫碩士和博士論文時,對于政治理論和制度,以及法律理論和制度,曾廣泛地涉獵過。因此準備教材雖然感覺吃力,尚不至茫然無從著手。[15]

蕭公權(quán)留美時專攻政治哲學,南開布置的課程多半為其“不曾教過的課程”,但他憑借學生時代的知識存儲與“廣泛涉獵”,準備起來“尚不至茫然無從著手”。留美生在專業(yè)功底深厚的基礎(chǔ)上,對于其他學科也能有所了解,這顯然是其知識體系之完備的例證。

綜上,清華政治學系自成立始,留美生就在教師結(jié)構(gòu)中占據(jù)了主體位置。就整體素質(zhì)而言,這一知識群體足以承擔起高校教師的各方面工作。留美生大多通曉兩門以上外語,具有從事教學和科研所必須的良好外文水平。他們接受了完整而優(yōu)質(zhì)的西式高等教育,對西方學術(shù)與文化發(fā)生了真切的體認,并因此形成了系統(tǒng)的知識結(jié)構(gòu)。他們不但術(shù)業(yè)有專攻,而且可以從容地勝任政治學學科范圍內(nèi)及其他社會科學相關(guān)的課程。留美生具有高程度的學識修養(yǎng),這就為他們移植西方政治學與構(gòu)建中國本土的政治學,提供了重要的智識條件。

二、留美生與美國政治學之移植

留美生系統(tǒng)地研習政治學,主要是在負笈新大陸期間。因此,美國高校的教育制度與學術(shù)風格,師友之間的朝夕論道與相互砥礪,均對留美學生的學科認知和教育思想發(fā)生重要影響。加之,清華政治學系成立之初,規(guī)模未具,師資缺乏,尚無力籌劃中國政治學之建設(shè)。綜合以上因素,留美生在學成歸國之初移植美國政治學于清華園,理有固然。以下,從課程設(shè)置、教科書使用、教學理念和教學慣例四個方面考察留美生引入美國政治學的一般情形。

(一)課程設(shè)置

1926年,清華政治學系成立之初,時任系主任的余日宣制定了一份四年制的學程大綱(詳見表2)。

表2 清華政治學系課程表(1926年)

誠如孫宏云所說,“這是一份非常美國化的課程表”。第一,這份學程大綱是用英文擬定的;第二,表中與中國政治直接相關(guān)的課程唯有“Chinese Diplomacy”(中國外交政策),余者皆是美國政治學系的常規(guī)課程。

以當日美國政治學重鎮(zhèn)哥倫比亞大學為例,該校設(shè)有“政治科學、哲學和純粹科學學院”(Faculties of Political science, Philosophy and Pure Science),院內(nèi)分為經(jīng)濟和社會科學系(economics and social science),政治、公法和比較法學系(politics,public law and comparative jurisprudence)以及歷史學系(history)。其中,政治學課程主要設(shè)置在政治、公法和比較法學系,該系課程又分為三類:政治學、憲法和行政法、國際法。政治學理論和政治學說史等課程則設(shè)置在歷史學系(詳見表3)。

表3 1917—1918年度哥倫比亞大學政治學主要課程簡表

對比表2和表3,可以發(fā)現(xiàn),清華政治學系的課程與哥倫比亞大學的政治學課程大體上可以對應(yīng)起來。哥倫比亞大學作為現(xiàn)代美國政治學的發(fā)源地,可以代表美國政治學發(fā)展的一般情形。可見,早期清華政治學系的課程設(shè)置,大體上是以美國大學的政治學系為參照對象的。

(二)教科書使用

孫宏云認為,清華政治學系教師所使用的教科書和教學參考材料,“多采自西方主要是美國”(詳見表 4)。[16]

表4 清華政治學系部分課程所使用的外國教科書

表4所列舉的,是1926年至1937年清華政治學系所使用的外國教科書的大概情況。就這些教科書的作者而言,柯文(Corwin)是普林斯頓大學教授,美國憲法學領(lǐng)域的權(quán)威學者;亞當斯(Adams)執(zhí)教耶魯大學,是美國中世紀史專家;孟魯(Munro)是哈佛大學教授,市政學專家;格特爾(Gettell)和迦納(Garner)也均為美國政治學者。可以看出,清華政治學系留美教師所使用的教科書,主要出自美國政治學者之手。

(三)教學理念

美國學者的教學表現(xiàn)以及學生培養(yǎng)理念亦對留美生有所影響。1923年,浦薛鳳由翰墨林大學轉(zhuǎn)入哈佛大學攻讀碩士學位。浦氏在哈佛修習的課程有麥基文(Charles H. McIlwain)的“政治思想史”、何爾康的“近代政治思想”、孟魯?shù)摹笆姓币约耙晃粵]有提及姓名的教師講授的“美國憲法史”。在作為學生的浦薛鳳看來,前三位教授的講課皆飽學深思、文采斐然,第四位教授的講解則“有氣無力,少引歷史插曲,以致沉悶干燥,毫無精彩。”[17]這一段學習經(jīng)歷,似乎令他頗受觸動。成為清華政治學系教師后,浦薛鳳的講課被學生評論為“賣勁”,“很值得一聽”。據(jù)學生描述,蒲先生上課時“什么政治思想、政治學說、政治制度、政治現(xiàn)象,又政風、政論一類的東西,像連珠般的向你左右兩耳繼續(xù)的夾攻”。[18]可見,浦薛鳳深為美國學者“飽學深思、文采斐然”的課堂表現(xiàn)所動,課前準備充分,故能在講課時旁征博引,縱論時政,避免令學生感到“沉悶干燥,毫無精彩”。

此外,美國政治學者在學生培養(yǎng)方面的見解和方法,也給留美生以深刻的印象。例如,蕭公權(quán)在康乃爾大學讀書時有兩位老師對他影響最大:一位是博士導師狄理教授,一位是亦師亦友的、從英國到康乃爾做訪問學者的愷德林(George E. G. Catlin)教授。這兩位老師使其認識到,大學教育的功用不只是同質(zhì)化的知識傳授,而應(yīng)因材施教,使學生各得其所。[19]這種因材施教的教育理念,不僅為蕭公權(quán)所推崇,而且被他視為一個教師所應(yīng)盡的“責任”。日后,他執(zhí)教清華,指導學生寫作學術(shù)論文時,從不強人從己,而是主張學生“選擇專題應(yīng)當以本人的興趣為標準”。[20]他時刻不忘導師狄理的教誨,“導師的職務(wù)不是把自己的意見交給研究生去闡發(fā),而是鼓勵他們?nèi)プ詫ね緩剑瑓f(xié)助他們?nèi)ヰB(yǎng)成獨立研究的能力。”[21]

(四)教學慣例

教學慣例方面,清華政治學系同樣沿襲美國政治學系的成規(guī)。據(jù)浦薛鳳說,“清華大學當年作風,各學系之大一年級必修之基本入門課程,大抵均由系主任自兼。”[22]其目的在于,使最有經(jīng)驗的教授講授最普通的功課,為初學者打下良好的知識基礎(chǔ)。這一帶有制度性質(zhì)的教學安排,正是美國政治學系的慣例。據(jù)蕭公權(quán)說,“照美國大學一般的習慣,各系的‘概論’課程,例由系主任擔任,以便奠定學生進修系中其余課程的基礎(chǔ)。”[23]因此,浦薛鳳執(zhí)教清華以后,雖著力研究西方近代政治思想,但身為系主任,他始終親身講授“政治學概論”這門專業(yè)基礎(chǔ)課。

由上述可知,留美生將游學新大陸所習得的知識和制度植入清華園,借以指導與從事實際的教學工作。清華政治學系設(shè)立之初,在課程設(shè)置方面以美國政治學系為主要參考;所使用的教科書也多出自美國學者之手。即使是日后推動政治學之中國化的浦薛鳳和蕭公權(quán),在教學理念和學生培養(yǎng)方面,亦受到美國政治學者的影響。甚至,美國政治學系的教學慣例也被引為清華政治學系的成規(guī),歷久而不輟。

三、留美生與中國政治學之構(gòu)建

清華政治學系成立之初,工作重心偏于美國政治學之移植。但自20世紀20年代起,要求社會科學在教學與科研方面實現(xiàn)本土化的呼聲不絕于耳。[24]清華大學師生,對知識界所發(fā)出的學術(shù)與學科本土化的吁求,給予了積極回應(yīng)。誠如清華教師們所言,“清華的政策,是要建設(shè)純粹中國式的大學”。[25]政治學系亦然。1931年,浦薛鳳被聘為清華政治學系主任。1932年,蕭公權(quán)在清華政治學系開始講授中國政治思想史。以此為契機,大批留美生加盟清華政治學系,在移植美國政治學知識于清華的同時,開始致力于推動政治學教育的本土化,使之適合中國高等教育的需要。

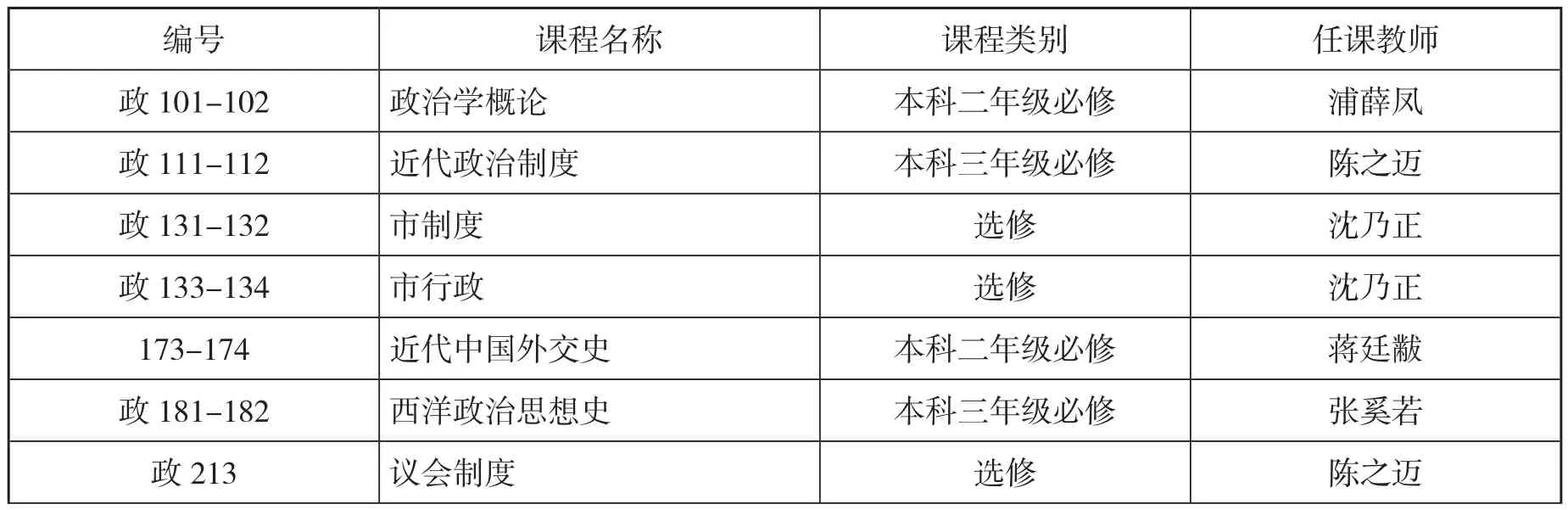

(一)課程設(shè)置的本土化

清華政治學系致力于中國政治學的構(gòu)建,主要實現(xiàn)于浦薛鳳主持系務(wù)期間。浦薛鳳出任系主任后,清華政治學系明確以“加重吾國自己之學問”為中心工作。[26]為此,浦氏特意聘請燕京大學政治學系教授蕭公權(quán)開設(shè)“中國政治思想史”,邀請浙江大學政治學系主任、哈佛大學博士沈乃正講授“市制度”、“市行政”、“地方政府”和“中國地方政府研究”等課程。蕭公權(quán)、沈乃正同為清華畢業(yè)生,加之清華的圖書設(shè)備和學術(shù)水準均位居當時高校前列,因此對浦薛鳳的邀約積極回應(yīng),欣然返回母校任教。1934年,哥倫比亞大學博士陳之邁歸國,隨即被浦薛鳳延攬到清華,開設(shè)“中國政府”等課程。大體上,在浦薛鳳掌系時期,清華政治學系的課程增加至32種,同時細化為三類(研究所)五門(本科)。本科的五門分別為:憲法與行政法、國際法與國際關(guān)系、政治制度、市政學和政治思想。以下以政治制度、政治思想和市政學三門為例,說明清華政治學系在課程本土化方面的表現(xiàn)與成績(詳見表5)。

表5 1936—1937年度清華政治學系政治學類課程簡表

續(xù)表

說明:上述課程編號101-199為大學本科生課程,201-299為本科四年級與研究院的課程。其中部分課程并不是每學年開設(shè),而是每兩年或視情況開設(shè)。但大體可以反映當時清華政治學系的課程概括。資料來源:《法學院·政治學系學程一覽(1936—1937年度)》,《清華大學史料選編》(二卷上),第368~374頁。

參看表5可以發(fā)現(xiàn),在與政治學相關(guān)的15門課程中,直接帶有“中國”前綴的課程有4門。沈乃正講授的三門課“市制度”、“市行政”和“地方政府”,雖然是比較性質(zhì)的課程,即比較論述各國的市行政和地方政府,但其中均有對中國市行政和地方政府做專門的討論,因此也可以視為是中國政治學方面的課程。這樣算來,講授中國政治的課程計有7門,占表中全部課程近半數(shù)。1926年,草創(chuàng)中的政治學系,僅能開設(shè)“中國外交政策”一門中國政治的課程。經(jīng)過10年發(fā)展,不但課程總數(shù)有明顯提升,而且中國政治類的課程幾乎占到課程總數(shù)的一半。可見,清華政治學系在政治學教育本土化方面確有可觀的表現(xiàn)。

(二)學界反響

清華政治學系不但逐步增設(shè)中國政治方面的課程,而且所開課程既得到學生的認可與好評,也在知識界產(chǎn)生了重要的學術(shù)影響。如蕭公權(quán)及其“中國政治思想史”這門課,在教學和科研兩方面均有比較優(yōu)異的表現(xiàn)。清華政治學系的學生對蕭公權(quán)禮敬有加,在《清華暑期周刊》上,學生們恭恭敬敬地寫道,

在洋奴式的教育界中“舶來品最佳”的時代,蕭先生卻把精力放在中國政治思想史上,數(shù)典忘祖的人們見了蕭先生怕要紅臉吧……上他的課,懶惰的人也要變勤快了。一學期一篇大論文,是逃不了;讀書報告又是少不得的。政治學同學能拿出點像樣的東西發(fā)表,大都是蕭先生教導的成績。[27]

可見,清華政治學系的學生,一方面已經(jīng)認識到“中國政治思想史”作為本土課程所具有的知識價值,另一方面通過蕭公權(quán)的課堂講授與論文指導又獲得了切實的知識收益。

此外,蕭公權(quán)于抗戰(zhàn)期間,利用歷年教學所累積的講義和參考資料,完成了《中國政治思想史》一書的編寫工作。1945年,蕭著由教育部審定為“部定大學用書”,交由商務(wù)印書館出版刊行。史學名家繆鳳林擔任蕭著《中國政治思想史》的審查專家。繆鳳林雖然提出幾點意見與蕭公權(quán)商榷,但總體上對蕭著“稱許備至”。[28]據(jù)此,有學者稱蕭著“一經(jīng)出版便被奉為經(jīng)典”。[29]20世紀70年代,美國學者牟復禮(Frederick W. Mote)又將此書譯作英文,向西方學術(shù)思想界介紹其師的研究工作。時至今日,此書仍為中西學子研習中國政治思想的必讀書目。由此可知,蕭公權(quán)先生的“中國政治思想史”課程,不惟得到學生的認可與好評,而且相關(guān)的研究工作又在學界產(chǎn)生了比較持久而重要的影響。

不特此也,長期從事中國政府教學與研究的陳之邁,在1943年發(fā)表了專著《中國政府》。陳著使用現(xiàn)實的方法研究國民黨政府在訓政時期的概況,同時兼有對政治組織設(shè)立與運行的解釋,出版后被學界譽為對于中國政治制度研究的一大貢獻。[30]在敘述成書經(jīng)過時,陳之邁特別指出,在清華政治學系任教時,他就開始收集關(guān)于中國政府組織的資料,并且在課堂上也同歷屆學生討論其中的問題。[31]從蕭公權(quán)和陳之邁的事例可以看出,他們在學術(shù)事業(yè)上的成功,一方面體現(xiàn)了清華政治學系致力于政治學本土化所取得的重要成績;另一方面,作為這一學術(shù)成績主要擔當者的正是執(zhí)教清華政治學系的留美生。

四、傳統(tǒng)知識的現(xiàn)代定位:留美生的認識分歧

留美生是清華政治學系政治學教育本土化的重要推動者與擔當者。他們都同意,在輸入西方政治學的同時,應(yīng)該著力從事中國政治學的教學與研究工作。但是,對留美生而言,“中國政治學”這一范疇可以囊括哪些知識內(nèi)容卻并不是一個自明的問題。如前所述,留美生在新大陸接受了完整的西式高等教育,他們對政治學的學科認知,很大程度上受到了美國學者的影響。對于中國政治學的構(gòu)建而言,這種影響主要表現(xiàn)在兩個方面:一方面,美國政治學可以為政治學的中國化提供學理資源,是留美生構(gòu)建中國政治學的重要知識憑借;另一方面,美國政治學也與形成期的中國政治學存在知識上的緊張關(guān)系,致使留美生在教學科目的設(shè)置問題上發(fā)生了認識分歧。

(一)認識分歧的緣起

1932年,蕭公權(quán)被聘為清華大學政治學系教授,講授“中國政治思想史”的課程。在此之前,蕭氏已在燕京大學政治學系任教兩年。蕭公權(quán)雖未將燕京視為可以“安身立命”的所在,卻也“本有久留的意思”。不過,當浦薛鳳向其發(fā)出移講清華的邀約時,蕭公權(quán)在綜合各方面的考慮之后,表示“當然不愿放過這個任教母校的機會”。[32]雖然對任教母校充滿了期待,但蕭公權(quán)初到清華政治學系的工作經(jīng)歷似乎并不愉快。據(jù)他說,

在政治系的同人當中,逖生兄(浦薛鳳)待我最好。他凡事為我設(shè)想……端升和化成起初對我較為冷淡。我想或者他們覺得一個學哲學的人“半路出家”,混進政治系教課,不能和“科班出身”的政治學者一樣看待。后來發(fā)現(xiàn)我對政治思想尚略知一二,也就把我算作“自家人”了。奚若對我最初似乎有點疑忌。他在教室里對學生講,中國沒有值得研究的政治思想。言外之意,當然是任何人講授中國政治思想,無異于捕風捉影,大言欺人。[33]

蕭公權(quán)入職清華時,政治學系已有四位教授:浦薛鳳、張奚若、錢端升和王化成。四人當中,唯有浦薛鳳待蕭公權(quán)最好,余者或是對之“冷淡”,或是對之表示“疑忌”。據(jù)蕭公權(quán)推測,因其“半路出家”,畢業(yè)于哲學系,而不是政治學系,所以遭遇“科班出身”的錢端升和王化成的“冷淡”。但根據(jù)筆者的意見,出身問題并不是癥結(jié)所在。蕭公權(quán)雖是康乃爾大學哲學系的博士,但主攻政治哲學,專治政治多元論,錢、王二人同為留美博士,焉能不知?他們之所以對蕭公權(quán)冷淡,其實同張奚若的理由相同,即不認可有所謂“中國政治思想史”這一子學科方向。但礙于蕭公權(quán)為系主任浦薛鳳親自延攬入清華,所以不便講明。張奚若則是一個“完全是四方的”、有棱有角的人,加之社會與工作資歷均在浦、蕭二人之上,所以敢于在課堂上直陳己見,無所避諱。

(二)傳統(tǒng)中國有沒有政治思想?

張、錢、王三人之所以認為“中國沒有值得研究的政治思想”,很大程度上是受到美國政治學界對所謂“中國政治思想”認識的影響。比如,美國政治思想史領(lǐng)域的權(quán)威學者鄧寧曾明確表示,“中國人的倫理思想曾有高度的發(fā)展,但其政治觀念與倫理觀念始終沒有嚴格分離;‘政治的’三字只有歐洲亞里安人配稱。”[34]因此,張奚若等人所主張的“中國沒有值得研究的政治思想”,很有可能就是以其碩士導師鄧寧的觀點為學理依據(jù)的。此外,1927年,時在南開大學任教的蕭公權(quán),曾以中國政治思想為主題,擬向美國學術(shù)團體聯(lián)合會申請研究補助金。無奈聯(lián)合會對此計劃不感興趣,是以所請不準。[35]從這一段小事中,似乎也可以窺見當日美國學者輕視中國政治思想之一斑。

錢端升雖沒有像張奚若那樣在課堂上直接否認中國政治思想的價值,但他也曾在演講中明確指出,“中國幾無政治思想可言,蓋中國人對于政治極為重視,《論語》中有許多政治思想在內(nèi),其余如《莊子》、《荀子》,皆有政治思想在內(nèi)。不過此等書籍,多半為著者之人生觀,故不能承認其為政治思想專書。”[36]這顯然是對鄧寧見解的呼應(yīng),而與張奚若的看法如出一轍。可見,張奚若、錢端升等人與美國學者的意見一致,認為中國傳統(tǒng)政治思想沒有學術(shù)上的價值,因此不應(yīng)該在現(xiàn)代政治學體系中占據(jù)一個合理的位置。

與上述諸君的觀點不同,蕭公權(quán)認為,中西政治思想各有所長,不能簡單以西方政治思想裁斷中國政治思想。在他看來,“中國不特自有其政治思想,且其思想亦具有不可否認之價值。其異于歐美者不在價值之高低,而在性質(zhì)之殊別。”[37]在蕭公權(quán)看來,中西政治思想固然有所差異,但這種差異不是價值上的高下之分,而是性質(zhì)上的各具特色。比如,西方政治思想“工思辨”,中國政治思想則“重實踐”。因此,不能以中國政治思想不符合西方政治思想的特點為由,否認其學術(shù)上的價值。此外,中國傳統(tǒng)思想中,雖有不合時、不合理的成分,但也有若干觀念仍然有現(xiàn)代的意義。比如,“民為邦本”、“天視自我民視”等,依然可以適用于現(xiàn)代社會。因此,在中國現(xiàn)代政治學的知識體系中,仍有講授與研究中國政治思想之必要。

最終,蕭公權(quán)憑借學識和品格贏得了錢端升、王元化和張奚若的友誼,但這似乎并沒有完全轉(zhuǎn)變他們對中國政治思想的看法。比如,直至1948年,錢端升以哈佛大學訪問學者的身份,向哈佛學子講授“中國政府與政治”時,仍然主張“中國傳統(tǒng)政治思想是貧乏而缺少變動的”。[38]當其時,錢端升與蕭公權(quán)相識相知已近16載,但前者仍然不為后者的觀點所動,仍然對中國政治思想抱有比較消極的看法。可見,留美生圍繞傳統(tǒng)政治思想在中國現(xiàn)代政治學知識體系中的定位所產(chǎn)生的認識分歧是比較深刻的。

(三)認識分歧的歷史語境

對于清華政治學系留美生內(nèi)部所產(chǎn)生的學科認知分歧,可以從兩個層面來分析。一方面,如前文所述,美國學者的觀點似乎直接影響了留美生對中國傳統(tǒng)政治思想的認知。此處,可以做一個反事實的大膽假設(shè),如果美國學者普遍肯定中國傳統(tǒng)政治思想的研究價值與現(xiàn)代意義,那么清華政治學系的留美生之間還會發(fā)生上述的認識分歧嗎?另一方面,留美生內(nèi)部的認知分歧也需要被置放在中國近代思想史的語境內(nèi)來加以理解。近代中國的學術(shù)思想界,有一個亟待解決的中心問題,即中學和西學的異同及其相互關(guān)系。對于中國知識分子而言,最為這一問題感到困惑。[39]特別是在“五四”以后,西學東漸的程度更為深入,知識分子之間的思想分化也日趨鮮明。提倡“全盤西化”的激進派,發(fā)揚“中國本位”的保守派,以及主張“調(diào)和中西”的折中派,均集合了可觀的思想力量,彼此之間反復進行學理上的從容商榷與論戰(zhàn)式的口誅筆伐。[40]在這個意義上,清華政治學系留美生內(nèi)部圍繞舊學與新知所產(chǎn)生的認知分歧,也可以視為當時中國知識分子在思想文化領(lǐng)域發(fā)生分化的一個縮影。

以張奚若、錢端升等人為一方,他們認為,在政治學的世界里,中國的傳統(tǒng)與現(xiàn)代成為一種對立關(guān)系,現(xiàn)代中國政治學之構(gòu)建所需要的是西方政治學的理論與方法,中國傳統(tǒng)的政治思想因其不符合西方政治學的規(guī)范,所以并不能為中國現(xiàn)代政治學的知識世界提供有益的學術(shù)材料。浦薛鳳和蕭公權(quán)則相信,傳統(tǒng)與現(xiàn)代之間存在一種辯證的承續(xù)關(guān)系,傳統(tǒng)政治思想當中的某些知識部件仍然可以和現(xiàn)代政治世界的知識架構(gòu)相接榫。中國的現(xiàn)代政治學不是一門單純模仿西方、否定傳統(tǒng)的學問,而應(yīng)該是一門疏通中西學術(shù)、有所創(chuàng)造的學問。當然,從兩方思想交鋒的實際情形來看,沒有人為對手的觀點折服。他們都同意建設(shè)“中國的政治學”,但在新舊交替和中西激蕩的歷史背景下卻賦予了這個概念以不同的內(nèi)涵。

五、結(jié)語

20世紀30年代,成立未久的清華政治學系,步入發(fā)展的黃金時代,并迅速成為國內(nèi)高校最好的政治學系之一。其在學系建設(shè)方面所取得的成績固然得益于多方面的因素,但實與優(yōu)秀留美生先后返校執(zhí)教有重要關(guān)系。此外,有必要指出的是,留美生是一個比較特殊的知識社群,一方面,他們所接受的完整而優(yōu)質(zhì)的西式高等教育,是其完成移植美國政治學與構(gòu)建中國政治學這一雙重目標時所憑借的重要知識資本。但另一方面,美國政治學與形成期的中國政治學中也會呈現(xiàn)出一種知識上的緊張關(guān)系,這種緊張關(guān)系又為中國知識界在西方學術(shù)文化沖擊下發(fā)生的思想分化現(xiàn)象所加強。清華政治學系的留美生雖然在身份和知識上具有相同的特質(zhì),但并不是一個完全同質(zhì)化的知識群體。在晚清以來新舊交替、中西激蕩的歷史背景下,這一知識群體發(fā)生了思想分化,對于現(xiàn)代中國政治學之構(gòu)建提出了不同的設(shè)想與方案。

晚清民國以還,在西方文化的沖擊之下,中國傳統(tǒng)的知識體系與知識制度已開始在實質(zhì)上發(fā)生變化,構(gòu)建具有現(xiàn)代屬性的學術(shù)系統(tǒng)就成為中國知識分子的重要志向。中國現(xiàn)代學術(shù)系統(tǒng)的構(gòu)建,主要圍繞“知識移植”與“本土轉(zhuǎn)向”這兩個命題展開。與具有較高程度普適性的自然科學不同,人文社會科學帶有較強的特殊性。簡單運用西方社會科學理論不但難以準確而充分地解釋中國的經(jīng)驗事實,甚至還會催生出“多重悖論現(xiàn)象”。[41]因此,對于中國現(xiàn)代人文社會科學的構(gòu)建而言,在從事“知識移植”活動的同時,實現(xiàn)“本土轉(zhuǎn)向”的工作尤為重要。但是,正如本文所指出的,藉由留美生所推動的中國政治學的“知識移植”與“本土轉(zhuǎn)向”并不是前后相繼、銜接自然的一個過程,二者之間還存在著深刻的緊張關(guān)系。西方政治學在移植的過程中,對形成期的中國政治學發(fā)生了一種形塑作用,而且,這種形塑作用所產(chǎn)生的影響是雙重的:一方面,它可以將中國政治學引向現(xiàn)代學術(shù)的軌道;另一方面,它也可能使得中國政治學陷入某種異化式的發(fā)展。清華政治學系留美生內(nèi)部的認識分歧正是緣乎于此。

在中國知識轉(zhuǎn)型的過程中,海歸學者發(fā)揮了重要的知識媒介功能。他們憑借學貫中西的知識資本,在引介西方學科的同時,積極推動學科的本土轉(zhuǎn)向,成為實現(xiàn)中國現(xiàn)代知識轉(zhuǎn)型與知識傳播的中堅力量。但是,考慮到人文社會科學所具有的特殊性,從事人文社會科學研究的海歸學者,尤其有必要和責任處理好“知識移植”與“本土轉(zhuǎn)向”之間的辯證關(guān)系。對此,曾經(jīng)執(zhí)教清華的另一位海歸學者陳寅恪先生已經(jīng)給出了建議,“必須一方面吸收輸入外來之學說,一方面不忘本來民族之地位”。[42]在這個意義上,錢端升等人在西方政治學的研究范式內(nèi)從事中國政治研究雖然重要,但蕭公權(quán)嘗試為傳統(tǒng)知識在現(xiàn)代重新定位的治學路向,對于中國政治學之形成和發(fā)展而言可能更為珍貴。因為,中國人文社會科學的現(xiàn)代化,不應(yīng)該被簡單地化約為西方化,而應(yīng)該是融合中西學術(shù)菁華的、創(chuàng)造性的現(xiàn)代化。由于海歸學者具有學貫中西的知識背景,他們理應(yīng)在中國現(xiàn)代學術(shù)的建構(gòu)過程中產(chǎn)生積極的知識媒介作用。綜上所述,1926—1937年間,留美生與清華政治學系發(fā)展的案例已經(jīng)為陳先生的文化目標做出了注腳,并且為今日海歸學者發(fā)揮知識媒介功能,推動學科知識本土化提供了歷史的思考與現(xiàn)實的啟示。

[注釋]

[1] 陳新宇:《近代清華法政教育研究(1909—1937)》,《政法論壇》2009年第4期;魏萬磊:《1930年代清華政治學的國際視野——以〈清華學報〉為中心》,《清華大學學報(哲學社會科學版)》2011第3期;謝喆平、王孫禺:《老清華政治學系的建立與崛起——一項學科教育史的考察》,《清華大學教育研究》2012年第5期。

[2] 孫宏云:《中國現(xiàn)代政治學的展開:清華政治學系的早期發(fā)展(1926—1937)》,北京:生活·讀書·新知三聯(lián)書店,2005年;錢穎一、李強主編:《老清華的社會科學》,北京:清華大出版社,2011年。

[3] 清華大學校史研究室編:《清華大學史料選編二》(上),北京:清華大學出版社,1991年,第362頁。

[4][16][24]孫宏云:《中國現(xiàn)代政治學的展開:清華政治學系的早期發(fā)展(1926—1937)》,北京:生活·讀書·新知三聯(lián)書店,2005年,第99、141、133~136頁。

[5][6][8][17][22][26]浦薛鳳:《浦薛鳳回憶錄》(上),合肥:黃山書社,2009年,第55、84、167、95、143、157頁。

[7] 錢大都等:《回憶我們的父親》,趙寶煦等編:《錢端升先生紀念文集》,北京:中國政法大學出版社,2000年,第51頁。

[9][11][15][19][20][21][23][32][33][35]蕭公權(quán):《問學諫往錄》,合肥:黃山書社,2008 年,第46、43、84、62、96、61、91、93、97、57 頁。

[10][12]趙寶煦等編:《錢端升先生紀念文集》,第392、391頁。

[13][29]錢穎一、李強主編:《老清華的社會科學》,北京:清華大出版社,2011年,第187、177頁。

[14] 浦薛鳳:《浦薛鳳回憶錄》(上),第126、129頁。

[18] 《教授印象記·浦薛鳳》,《清華暑期周刊》1935年第7、8期,第57頁。

[25] 參見邱椿:《清華教育政策的進步》,清華大學校史研究室編:《清華大學史料選編》(一),北京:清華大學出版社,1991年,第272頁。

[27] 《教授印象記·蕭公權(quán)》,《清華暑期周刊》1935年第7、8期,第59頁。

[28] 蕭公權(quán):《問學諫往錄》,第122、123頁。

[30] 徐義生:《陳之邁·中國政府》,《社會科學雜志》,1947年第9卷第1期,第119頁。

[31] 陳之邁:《中國政府》,上海:上海人民出版社,2015年,序言第3頁。

[34] 威廉·鄧寧著,謝義偉譯:《政治學說史》(上卷),長春:吉林出版集團有限責任公司,2009年,第3頁。

[36] 錢端升:《政治學》,陳夏紅主編:《錢端升全集》(第八卷),北京:中國政法大學出版社,2017年,第42頁。

[37] 蕭公權(quán):《中國政治思想史》,北京:新星出版社,2005年,第587頁。

[38] 錢端升:《中國政府與政治》,北京:商務(wù)印書館,2011年,第28頁。

[39] 余英時:《現(xiàn)代危機與思想人物》,北京:生活·讀書·新知三聯(lián)書店,2013年,第130頁。

[40] 余英時:《現(xiàn)代危機與思想人物》,第367、368頁。

[41] 黃宗智:《實踐與理論:中國社會、經(jīng)濟與法律的歷史與現(xiàn)實研究》,北京:法律出版社,2015年,第55、56頁。

[42] 馮友蘭:《中國哲學史》(下),北京:中華書局,2015年,第902頁。