基于關鍵路徑和關鍵鏈的跨國項目進度管理研究

黎競雄 東華大學

一、引言

從第一次工業革命開始,西方國家就開始了對項目進度管理的研究。1917年Henrry L. Ganntt先生提出了甘特圖,通過條狀圖來顯示項目各活動進度和其他時間相關的系統進展的內在關系隨著時間進展的情況。

在本世紀前,項目進度管理中應用最廣泛的方法是上世紀50年代末提出的關鍵路徑法(CPM)和計劃評審技術(PERT),其核心內容包括繪制網絡圖、識別關鍵路徑和基于關鍵路徑的優化[1]。其中,關鍵路徑法假定項目各活動持續時間基本不變,重點研究的是各活動間的相互關系,確認項目網絡中用時最長的路徑即為關鍵路徑,是此項目的有效周期。由此,通過順推法和逆推法得出該路徑上各任務的起止時間,以及其他非關鍵任務不影響關鍵路徑的最早和最晚起止時間。依據此方法,項目管理者應當將注意力聚焦于關鍵路徑的調整和優化,在成本允許的情況下得到項目工期最短的方案。

而后經過近四十年的研究與發展,約束理論(TOC)的創始人Goldratt博士于1997年提出了關鍵鏈技術(CCPM),其核心思想是考慮項目的約束因素,同時通過設置緩沖區(項目緩沖PB,輸入緩沖FB和資源緩沖RB) 來消除不確定因素對工期的影響,同時,集中管理和持續監控項目的緩沖時間來確保整個項目的順利執行[2]。

目前,雖然關鍵鏈技術的優越性得到了研究學者的廣泛認同,但由于其復雜性和普及程度等原因,在國內同類項目實際管理和執行過程中使用仍然較少。

二、跨國項目的特點

隨著中國經濟的不斷發展及國內市場的階段性飽和,對外貿易不再僅僅局限于商品輸出,技術輸出和人力輸出等新形式也在其中扮演著越來越重要的角色,國家的倡導的“一帶一路”等戰略規劃均促進了這些領域的發展,許多跨國項目在其中孕育而生。

本文的研究對象是馬來西亞A公司的植脂末生產系統項目(以下簡稱A植脂末項目),該項目由中國的E公司負責執行。該項目在跨國項目中具有代表性,面臨以下幾個主要問題:

1.兩地的文化沖突。例如,大多數馬來人信奉伊斯蘭教,其在齋戒月白天不能進食,這導致其工作效率的降低,但在當地是得到尊重和認可的。

2.兩地的政策沖突。例如,馬來西亞多族的特點決定了其國家法定假日的多樣性。由于其中與中國假日重疊較少,故客觀上縮減了項目的有效工期。

3.項目當地參與人員專業技術水平不夠,影響項目的執行效率。

4.購銷合同約定的項目爭議處理仲裁地點通常為項目所在地,對供貨方不利。

另外,由于壓縮項目工期等原因,現場多方并行施工等復雜現象普遍存在,這對各方的協同作業提出了更高的要求,增加了項目的不確定性。

三、項目介紹

由于A植脂末項目整體復雜程度高,本文主要著眼于運輸、安裝和調試三項任務進行研究和分析。

在項目現場除了E公司的安裝和調試作業外,還有外圍施工、廠房建造、裝潢工程和公用工程系統四個分包商同期在進行交叉施工。按照項目進度初始計劃,項目所有設備應于2017年11月至2018年3月期間分七批次先后運抵A公司現場交貨,而其他分包商所負責的外圍施工和廠房建造工作須于2017年10月底前具備設備進場安裝條件,其僅路面鋪設、屋面封頂和防水處理三項工作可待E公司部分安裝任務完成后再擇期進行。而裝潢工程和公用工程系統則基本和E公司的安裝任務同期進行,且兩者均須在生產系統調試前完成。

四、CPM的應用分析

若要對項目進度進行系統性的管理,首先需要將上述項目主要任務和其他分包商的關聯任務進行逐級拆分,拆分后底層任務是任務架構的基本組成元素,應具備能夠可靠地估算任務持續時間的特點。項目工作分解(WBS)是進度計劃編制和管理的基礎。

在完成工作分解后,E團隊與其它分包商討論整理出各任務的邏輯關系和執行順序等,繪制項目網絡圖。為了確保項目能嚴格地按照計劃執行,其依據經驗的同時以悲觀時間原則估算了各任務的工期。由于項目子任務繁雜,其他分包商的部分與E團隊現場任務無關聯的工作在表中不做逐條分解和說明。

運用關鍵路徑法,通過計算項目的最早完成時間和最遲開始時間,對網絡計劃的時間和資源進一步的優化和調整,進而生成項目任務工序表。

任務工序表可詳細說明各任務的相互關系,為進度計劃的科學分析提供數據基礎和可行性依據。E團隊據表通過任務時差的計算得出項目的關鍵路徑:中國交貨A1-分離器安裝B11-干燥塔安裝B12-進料系統安裝B15-輔助設備安裝B17-CIP管道和閥組安裝B63-機械安裝質量檢查B7-電氣安裝質量檢查C6-IO點位測試C7-系統清潔D1-消防測試D31-CIP測試D32-烘干測試D33-蒸發量D34-產品測試D5-系統培訓D6-生產模擬測試D7。項目現場計劃工期即為關鍵路徑上所有任務工期之和T=21+12+72+24+25+22+4+8+11+6+2+2+2+2+24+3 +32=272(工作天)。

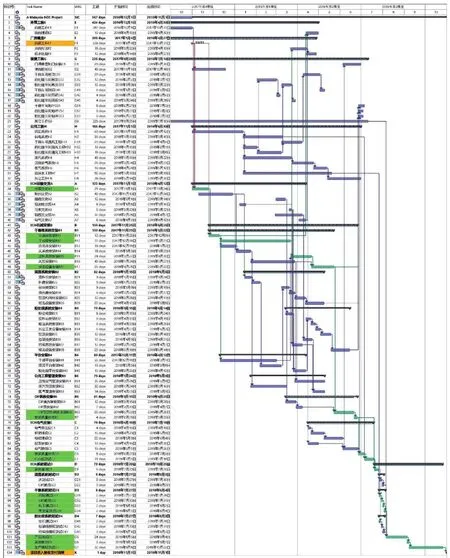

依據任務工序和工期數據,E團隊運用MS Project軟件進行甘特圖編制。編制人員先將預先統計的法定假日及休息日錄入系統項目日歷,再將工序名稱、工期、緊前工序等信息輸入并調整,即可生成項目任務甘特圖(參見圖1)。

圖1 項目進度甘特圖

上圖中綠色標注的任務即為關鍵路徑上任務,黃色為起始點里程碑。E團隊計劃在項目執行過程中,重點關注關鍵路徑的調整和優化,在資源和成本允許的情況下,關鍵路徑上的任務以盡早開始為執行方針,同時重點關注其它任務的最晚起止時間,確保其不影響關鍵任務的執行。

但是,由于CPM中任務的持續時間是以經驗和悲觀時間原則進行估算的,其不可避免地存在時間偏差和大量安全時間的問題。而大量安全時間的存在,有可能導致“學生綜合征(Student Syndrome)”和“帕金森定律(Parkinso’s Law)”等現象,這些現象使安全時間無法對項目進度形成有效保障,對項目造成負面影響[3]。

五、CCPM的應用分析

從圖1可看出,關鍵路徑即為時間最長的任務鏈,故可確認其為項目的關鍵鏈。

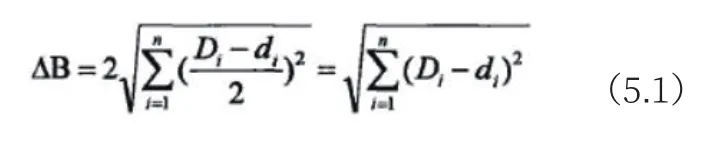

前文已提到,緩沖區是CCPM相比CPM/PERT最獨特的更新機制,緩沖的時間資源由釋放各項目任務中的安全時間而得。緩沖區的計算方法有剪切粘貼法、根方差法、模糊理論方法等。本文選用根方差法設置項目緩沖PB,對A植脂末項目的項目進度計劃進行優化。

根方差法認為項目中各任務的作業時間應遵循概率分布,特征值表現為任務的均值和方差,以(Di-di)/2作為關鍵鏈上各任務作業時間的標準差,將標準差的2倍作為此關鍵鏈緩沖區的設定值。其中Di為任務計劃作業時間,di為任務平均消耗時間,Di-di即為各任務的安全時間[4]。

關鍵鏈上任務的平均消耗時間之和t=18+8+52+17+19+15+2+5+8+4+1+ 1+1+1+16+2+28=198(工作天)。將任務計劃工期代入上式5.1中可得,△B=25.88(工作天),故經CCPM優化后的項目總工期即為T1=t+△B≈224(工作天)。

六、結語

由上文可以看出,關鍵鏈技術可以改善關鍵路徑法中工期估算不合理的問題,降低了主觀盲目性的影響,使計劃的項目安全時間得到更為合理的使用。但項目進度管理中針對緩沖區的過程監控和其設置具有同等重要性,另外,根方差法缺乏對項目及各任務特征屬性的考量,從而忽略了這些屬性帶來的不確定性因素,在應用過程中有時也會造成緩沖區設置不準確的問題。不過,經過近年來國內外學者的深入研究,針對不同特點項目的優化方法和理論已被不斷提出,關鍵鏈的可應用性和有效性也得到進一步加強。