全球創新指數視角下的瑞士創新能力研究

耿燕 張郁 張業倩

摘要:瑞士國家創新體系發展較為完善,在全面分析瑞士GII創新指標基礎上,以瑞士相關文獻和政策措施為依據,分析瑞士創新體系的優勢和挑戰,并得出啟示。

關鍵詞:全球創新指數;創新能力;瑞士;市場成熟度

中圖分類號:F204

文獻標識碼:A

DOI: 10.15913/j.cnki.kjycx.2019.10.006

由康奈爾大學、歐洲工商管理學院和世界知識產權組織共同發布的全球創新指數( GII)在創新政策領域已成為世界公認、可信賴的評價指標,GII首次發布于2007年,之后基本保持一年發布一次的頻率。本文在全面分析瑞士GII創新指標的基礎上,以瑞士相關文獻和政策措施為依據,分析瑞士創新體系的優勢和挑戰,并得出啟示。

1 相關研究進展

在國際上極具影響力的GII指數,在中國學界卻較少關注。中國國內部分相關研究有陳寶國[1]、西桂權[2]、漆蘇[3]等用GII指數對中國與英國、美國、新加坡等國家的創新能力進行比較;桂黃寶[4]研究了全球創新指數的框架和指標意義。瑞士被認為是世界上最具創新性的國家,國內學者對其研究也相對欠缺。已有的研究集中于對瑞士創新戰略和創新模式的宏觀分析[5],也有學者對瑞士中小企業科技創新機制做了專門研究[6-7]。現有研究對瑞士創新政策體系缺少深入探討。

2 瑞士創新能力的Gll指數評價

2.1 GII指數簡介

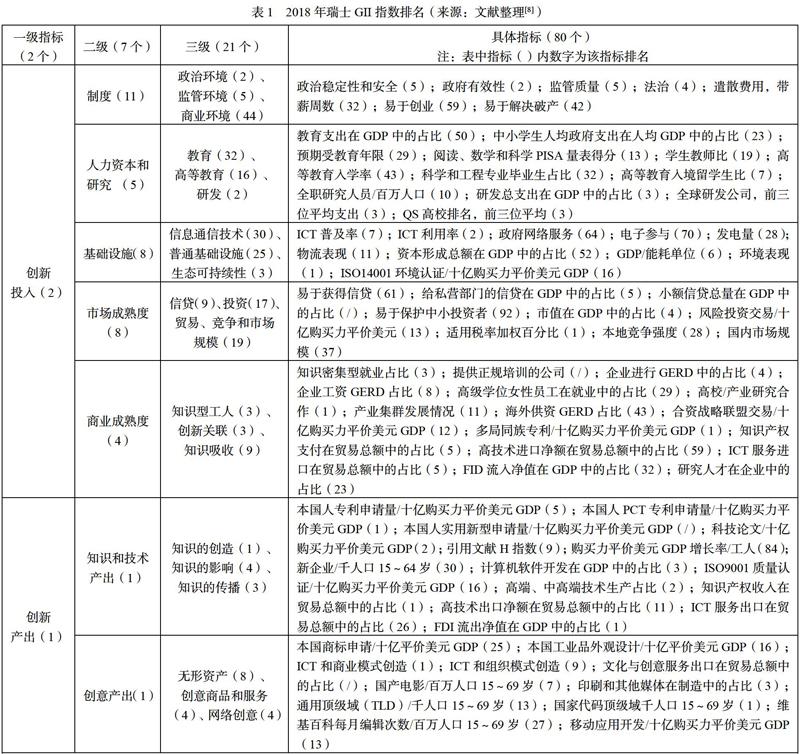

2018年,GII評估了126個國家創新績效表現。2018年全球創新指數1級指標包括創新投入和創新產出兩部分,其中創新投入2級指標包括制度、人力資本和研究、市場成熟度和商業成熟度;創新產出2級指標包括知識和技術產出、創意產出,2級指標下包括21個3級指標和80個具體指標。

2.2 瑞士創新能力分析

自2011年開始,瑞士在GII指數排行榜一直高居榜首,屬于創新領導者。2018年全球創新指數瑞士創新投入排名第2,創新產出排名第1。

2018年瑞士GII指數子指標排名如表1所示。另外,GII各子指標除了整體排序外,有四個歸類:占優(優勢)、不占優(劣勢)、與GII前25名相比占優、與GII排名前25名相比不占優。占優的指標,可以解釋瑞士GII排名靠前的原因,以及總結得出瑞士在此方面的做法經驗;不占優的指標,可以視為進一步提升的政策點。

2.3 瑞士GII指數占優指標

瑞士二級指標中,知識和技術產出、創意產出均位于榜首。政治環境、研究和開發、生態可持續性、知識型工人、創新關聯、知識的創造、知識的傳播、知識的影響共8個三級指標占優。

分析其具體指標發現研發總支出在GDP中的占比、全球研發公司前三位平均支出、QS高校排名前三位平均分、高校/產業的研究合作、本國人PCT專利申請量/十億購買力平價美元GDP、科技論文/十億購買力平價美元GDP等29個指標占優。

由此可見,大學與產業之間的轉移活動是瑞士創新體系的優勢。優勢表現在大學衍生公司的大量存在,大學和企業研究人員聯合出版了大量出版物,大學與公司之間的眾多合作網絡以及大學技術轉讓辦公室的高績效表現。

瑞士創新體系的另一個重要特征是私營企業的規模多樣性,其中包括作為全球領導者運營的大型高技術企業,以及數量眾多的創新型中小企業。大型企業內部研發活動產生衍生產品,創新型中小企業為第三方提供以技術為導向的輔助服務,從而降低其他企業的進入成本,這兩者均產生重要的正外部性,提高了系統的總體創新績效。

2.4 瑞士GII指數不占優指標

GII指數中,瑞士二級指標沒有明顯劣勢,處于劣勢的三級指標有商業環境(與前25位相比)和信息通信技術2項。具體指標有易于創業、易于解決破產(與前25位相比)教育支出在GDP中的占比、政府網絡服務、電子參與、易于獲得信貸、易于保護中小投資者、海外供資GERD占比、高技術進口凈額在貿易總額中的占比、購買力平價美元GDP增長率/工人,印刷和其他媒體在制造中的占比。

由此可見,瑞士大部分GII指標都有較好的綜合表現,但相對薄弱的部分包括瑞士人口的教育程度、公共部門的研發支出、風險投資等。

3 結論

瑞士創新政策旨在為瑞士在國際創新競爭中取得成功創造有利環境。它的重點是充分發揮競爭和企業積極性,并保持政府進行較低水平的干預。由此瑞士鼓勵其商品、服務、勞動力和資本等市場以競爭為導向,盡可能自由和開放地進入國際市場,包括在需要高度創新性的領域,瑞士的目標是放松管制和私有化。

瑞士推進科研的重點是基礎研究,資助機構是瑞士國家科學基金會( SNSF),每年預算7億瑞士法郎,相比之下,應用研究和開發由瑞士創新促進機構(CTI)資助,僅1億瑞士法郎(2010年)。

與許多其他國家不同,公共部門在促進基礎研究上的費用是在應用研究上的4-5倍。瑞士的私營企業很難直接從國家獲得研發資金。瑞士認為只有在國內維持激烈的競爭氛圍,才能讓瑞士在國際上保持競爭力[9-10]。由此瑞士的研發資源配置在很大程度上要比大多數國家更符合市場經濟原則,企業的創新行為在很大程度上是市場激勵的結果。

但推崇緩慢自由化的創新體系也有欠缺的一面。比如保護國內市場免受國際競爭力度欠缺,從而造成較高的創新成本。公共研發支出多年來一直停滯不前,對創新的激勵作用不足。

參考文獻:

[1]陳寶國,殷海濤.全球創新指數視閾下中國創新能力比較分析[J].科技管理研究,2016( 23):32-37.

[2]西桂權,付宏,王冠宇.中國與發達國家的科技創新能力比較[J].科技管理研究,2018,38 (23):16-25.

[3]漆蘇,劉立春.基于全球典型創新指數的中國創新能力分析[J].世界科技研究與發展,2018(1):71-84.

[4]桂黃寶.基于GII的全球主要經濟體創新能力國際比較及啟示[J].科學學與科學技術管理,2014(2):143-153.

[5]邱丹逸,袁永,廖曉東.瑞士主要科技創新戰略與政策研究[J].特區經濟,2018( 1): 39-42.

[6]陳超.瑞士中小企業科技創新創業機制研究[J].上海市經濟管理干部學院學報,2017( 1): 34-41.

[7]陳銘萱.瑞士政府促進中小企業參與協同創新研究[J].才智,2013( 29): 289-290.

[8]INSEAD, WIPO.Global Innovation Index 2018: Energizingthe World with Innovation[D].Ithaca: Comell University, 2018.

[9]廖日坤,周輝.瑞士區域協同創新模式及其借鑒[J].科技管理研究,2013,33(7):7-9.

[10]董延涌.瑞士創新發展的實踐對當代中國的有益啟示[J].中國商貿,2013( 24):180-181.