專題學習 資源整合 構建知識體系

——專題學習之杜甫

史麗娟

(內蒙古巴彥淖爾市烏拉特中旗第一中學,內蒙古巴彥淖爾 015300)

1 教學現象分析

《孟子·萬章下》中提到“以友天下之善士為未足,又尚論古之人,頌其詩,讀其書,不知其人,可乎?是以論其世也。”孟子“知人論世”的主張是論述閱讀文學作品時對作者本人思想、經歷等的把握問題。根據《普通高中語文課程標準》第四部分課程內容形成學習任務群的要求之一,以專題性學習為主要方式。根據新課程標準及課本單元提示的要求,我們在鑒賞詩歌時,采用以詩人為專題的學習方式,以知人論世為主要學習方法的教學模式開展教學。

杜甫的詩歌學生在高中之前就接觸過不少,但都是零星的散落各處,沒有形成系統。現在高中《中國古代散文欣賞》課本中還會接觸到四首之多,而且是分布在第一、第二、第三單元當中,如果依然摻雜在各單元中一首一首的講,仍舊不利于學生形成系統的知識鏈條。

為了解決上述問題,我采用了下面這種教學方式:

首先,知人論世,讓學生在腦海中形成一個完整地認識。對杜甫以及他的生平經歷做一個詳細的講解,并對其人生經歷劃分階段。我們欣賞作品時,要詳細的了解作者的生平及為人,還要全面的認識作者所生活的年代及環境。因為詩就是作者情感的體現,它反映了作者當時的心情、喜好、際遇或者當時的社會現象。知人論世,是我們讀懂詩歌的關鍵。通過對這部分內容的學習,學生對杜甫就有了完整地認識。

其次,弄清楚所學詩歌寫于哪個階段,一一對應。作者的思想會隨著他的遭遇、地點、時期的改變而改變。學生已經知道杜甫在哪個階段經歷了哪些事兒,才寫下了這首詩,也就掌握了詩歌所表達情感的整體方向。

最后,通過對杜甫及其詩歌的學習,總結杜甫詩歌的思想感情及其詩歌風格。

通過這樣的學習,學生對杜甫及其詩歌就有了系統的認識。知識系統構建了以后,可以靈活運用。可以反向思考,例如:通過詩歌中傳達的較為典型的情感思想,去推測杜甫寫這首詩時處于哪一個階段,經歷了什么。

2 具體教學過程

課堂教學目標:(1)深入探究杜甫的生平和為人,了解杜甫生活的環境和時代;(2)根據生平經歷鑒賞詩歌;(3)總結杜甫詩歌風格及思想。

2.1 導入:有關寫杜甫的詩歌及評價,借文學大家了解杜甫

唐朝詩歌雙子星——李白杜甫

李杜文章在,光焰萬丈長。——韓愈

致君堯舜上,再使風俗淳。——杜甫

世上瘡痍詩中圣哲,民間疾苦筆底波瀾。——郭沫若

為人性癖耽佳句,語不驚人死不休。——杜甫

草堂留后世,詩圣著千秋。——朱德

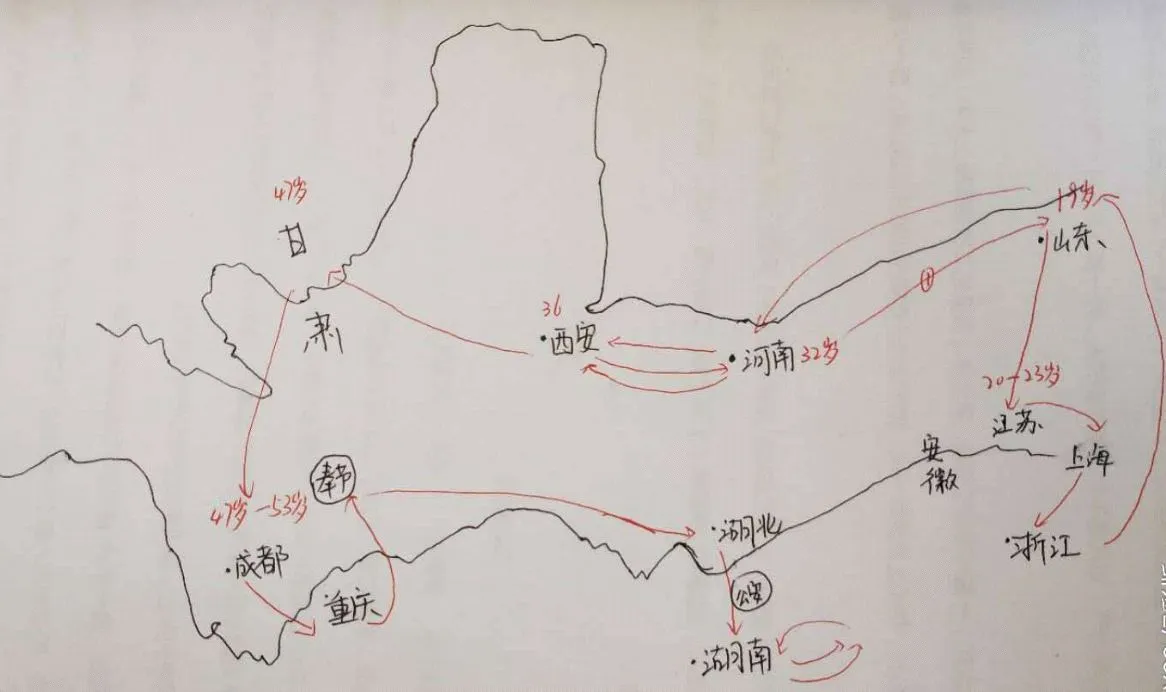

圖1 杜甫一生經歷的路線示意圖

“杜甫似乎不是古人,就好像今天還活在我們堆里似的”——魯迅

(從中學生初步感受到杜甫的偉大及他在文壇的地位)

了解杜甫生活的時代及其生活經歷。

(讓學生課前收集關于杜甫生活時代的資料或有關杜甫事跡故事)

補充整理學生收集的資料,整理如下:

2.2 生活的時代及社會環境

杜甫生活于唐朝由盛轉衰的時期,杜氏家族世代俸儒守官。早年的杜甫家境較為富裕,又逢唐朝盛世,國泰民安,文人喜好游歷天下,杜甫也在這一時期漫游天下,廣交好友,尋求從政之路。

杜甫的生活經歷跨越了安史之亂。杜甫35歲之后,唐玄宗不再如之前那樣開明,昏庸、聽信奸臣之言,此時的杜甫目睹了奸臣當道,權貴橫行的場面。他想要通過努力改變唐玄宗,使國家恢復清明,但他一直得不到重用,父親去世后,他也失去了經濟來源,生活日漸貧苦,小兒活活被餓死。安史之亂發生后,杜甫生活拮據,居無定所,晚年時更是長期漂泊于海上,疾病纏身。

2.3 杜甫(712—770)一生五個階段

2.3.1 讀書漫游(公元712-744)

19歲,出游郇瑕(山東),家境富裕,政治清明。

20—23歲,漫游吳越(吳越,指現在的江蘇南部、上海、浙江、安徽南部、江西東北部一帶的地區。)

24—32歲,考試落第,到兗州省親。

32—36歲,李杜相遇,同游山東、河北、河南(二人相差11歲,李白剛被賜金放還)

“放蕩齊趙間,裘馬頗清狂”

(狀態:盛唐時期,行走天下,壯志滿懷)

2.3.2 長安十年(公元746—755)

十年長安客,一腔辛酸淚。

36歲,唐玄宗詔天下“通一藝者”到長安應試,因李林甫“野無遺賢”的鬧劇,參考士子全部落選。

40歲,獻《大禮賦》得玄宗賞識,待制集賢院,因主試者為李林甫沒有得到官職。

44歲,被授予河西尉一職,不愿,改任右衛率府兵曹參軍(看守兵器、鑰匙的)因年歲已大,又無生活來源勉強接受。十一月,回家省親,小兒子被餓死。

45歲,郭子儀到長安投奔肅宗授為“杜拾遺”,因救房琯被貶華州,一直不得重用。

(狀態:人生過半,仕途無望,生活所迫,抑郁滿懷。)

2.3.3 安史流亡(公元755-759)

46歲,安史之亂爆發。途中見到戰亂給百姓帶來的災難和人民忍辱負重參軍參戰的愛國行為。

三吏:《石壕吏》 《新安吏》 《潼關吏》三別:《新婚別》 《無家別》 《垂老別》

(狀態:憂國憂民,眼前的一切讓杜甫悲痛不已,為國家的未來擔憂,為百姓的遭遇哀傷。)

2.3.4 偏居西南(公元759-768)

《春夜喜雨》《茅屋為秋風所破歌》創作于這一時期。

47歲,在成都得嚴武幫助“杜甫草堂”。

48歲,嚴武舉薦檢校工部員外郎“杜工部”。

53歲,嚴武去世,杜甫于成都、重慶流亡,后暫住夔州,種田、果園。在此不到兩年的時間,作詩430多首。

(狀態:雖暫得一時安寧的生活,但對于心存家國天下的杜甫來說內心并不平靜。)

2.3.5 孤舟漂泊(公元768-770)

因思鄉心切,杜甫乘舟出峽踏上回鄉的之路。

55歲—59歲,一直住在船上、漂泊,至死未能回鄉。《旅夜書懷》《登岳陽樓》創作于這一時期。

(狀態:年老孤苦,病痛纏身。思鄉心切,卻始終無法歸去。)

杜甫一生的漫游、漂泊足跡如圖1所示

2.4 杜甫詩歌賞析

小組內部鑒賞討論得出結論進行集體展示。

(1)《旅夜書懷》背景:創作于765年,嚴武去世,杜甫離開成都到渝州、忠州途中所作。

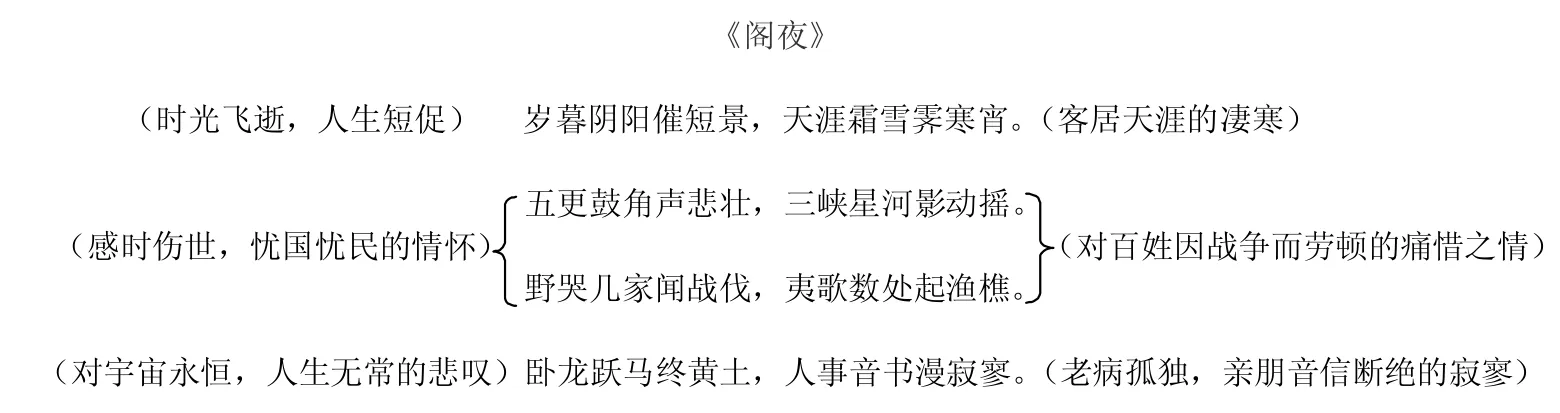

(2)《閣夜》背景:766年冬寓居夔州西閣時所作。

(3)《登岳陽樓》背景:768年冬,詩人自公安到達岳陽后所寫。

《登岳陽樓》

昔聞洞庭水,今上岳陽樓。(仕途坎坷,登樓感懷)

吳楚東南坼,乾坤日夜浮。(心系天下,胸懷博大)

親朋無一字,老病有孤舟。(孤舟天涯,懷才不遇)

戎馬關山北,憑軒涕泗流。(國難當頭,報國無門)

2.5 結合本次及以往所學過的詩歌概括杜甫詩歌的主題

(1)青年時壯志滿懷,志存高遠《望岳》。

(2)懷古詠史,寄托自己的抱負與情懷《蜀相》《詠懷古跡》。

(3)疾病纏身,漂泊他鄉,孤苦感傷《登高》《旅夜書懷》。

(4)諷喻時事,揭露現實,忠君愛國,憂國憂民,家國情懷《春望》《三吏》《三別》《茅屋為秋風所破歌》。

(5)詠物言志,借物抒懷《燕子來舟中作》。

(6)愛子心切,伉儷情篤,朋友誼深,山水明麗,熱愛生活,閑情雅致《江村》《絕句》《春夜喜雨》重新感受杜甫詩歌的風格:沉郁頓挫。

沉郁, 指情感的深厚 、 濃郁 、 憂憤 、 蘊藉。指其詩以精練的字句表現廣闊的意境,進而反映深刻的社會現實和深沉蒼涼的感情;“若隱若現,欲露不露,反復纏綿,終不許一語道破”。

頓挫,指語意的停頓挫折 (間歇 、轉折);指其詩語言、 韻律曲折有力,平仄、疊詞等方法的獨特運用使其詩音節鏗鏘,憤激難抑。

3 課后案例分析

詩人專題性學習整個學習過程用時在一周左右,要提前給學生布置任務去收集相關資料。課程可分為三大塊來進行。

3.1 知人論世,學習詩人及其生活經歷

第一部分,杜甫及生活經歷的學習。本課可開展為學生展示交流課,由學生組織,對杜甫的相關內容(名言、事跡、趣事、經歷等)進行交流。這樣可以調動學生的積極性,避免內容過多使學生產生視聽疲勞的現象。學生展示交流后老師再用一個課時,對以上進行梳理匯總,讓學生有清晰的筆記。

3.2 資源整合,以詩人生活階段為依據整合新舊知識

第二部分,集中學習選修課本中所選的四首詩。按創作的前后順序學習。不必逐字逐句的摳內容,學生只要整體它創作于杜甫的哪個人生階段,抒發了怎樣的情感即可。《蜀相》(760年)、《旅夜書懷》(765年)、《閣夜》(766年)、《登岳陽樓》(768年)這四詩都寫于杜甫的后兩個階段。還需補充拓展杜甫前期的作品。補充的作品最好選用學過的,這樣不僅在學習新知識的同時回顧了舊知識,還有助于學生進行資源整合。例如:《望岳》(736年)、《春望》(756年)。

教學方式采用學生講解的方式進行,可以檢測學生對第一部分內容的掌握及運用情況。根據學生層次的不同分配任務。層次低的同學安排已學過的詩歌,提高差等生的參與度和成就感;層次高的同學安排新授課。留給學生充足的時間討論準備,然后安排學生按詩歌創作的先后順序依次講解,其余學生筆記。

3.3 構建知識體系

第三部分,根據第一、二部分所學的內容,對杜甫詩歌的主題進行概括,形成知識體系。

課后作業可以這樣安排:(1)找一首你喜歡的杜甫的詩歌進行賞析。(2)以《我的新晉偶像杜甫》為題寫一篇練筆。