由壁上觀至壁上思

——以南里王村“樹下美人圖”為中心的考察

殷曉蕾

(青島科技大學(xué) 藝術(shù)學(xué)院,山東 青島 266061)

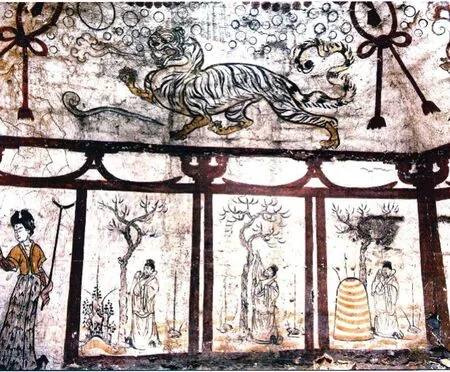

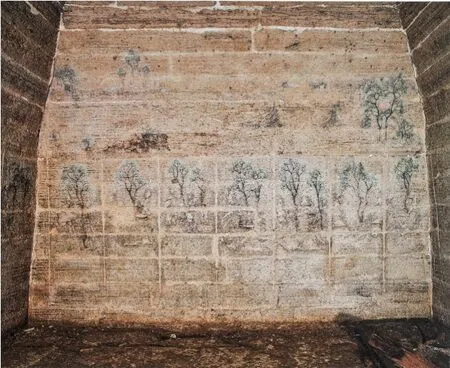

1987年7月,陜西省長(zhǎng)安縣韋曲北原上南里王村附近發(fā)現(xiàn)了一座唐代韋氏墓葬,其中的壁畫保存基本完好,尤以屏風(fēng)畫“樹下美人圖”(圖1)最為引人矚目。而自其出土以來(lái),學(xué)界雖然對(duì)其畫面內(nèi)容與主題、形式與制作等問題均有所探討,但仍缺乏更為全面而深入細(xì)致的研究,為此,本文試從作品圖式構(gòu)成及其來(lái)源、作品在墓葬中的布局安排以及中西文化交流等方面對(duì)其做更深層次的闡釋和解讀。

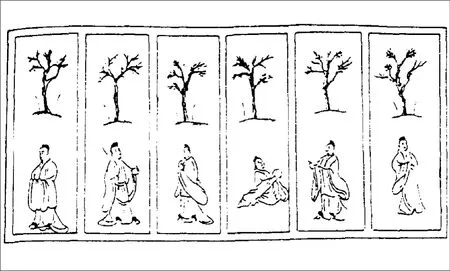

圖1 南里王村韋氏墓樹下美人圖

一、壁上觀

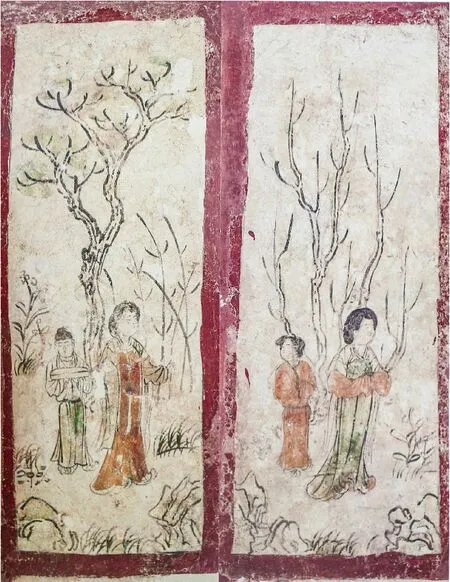

屏風(fēng)畫“樹下美人圖”位于韋氏墓室西壁,由等高尺寸的六幅作品組成,作品以寬約10厘米的紅框相隔。現(xiàn)按照從南至北的順序分別介紹,略為描述如下:

其一,繪一身著綠襦黃裙仕女,左手前伸,右手下垂并置于長(zhǎng)袖內(nèi),作凝眸遠(yuǎn)望狀。身后有一男侍,雙手捧盒,默然站立。(圖2左)

其二,繪一身著黃襦綠裙仕女,拱手站立,似有所思。身后仕女身著男式黃袍,頭部右傾,作顧盼狀。(圖2右)

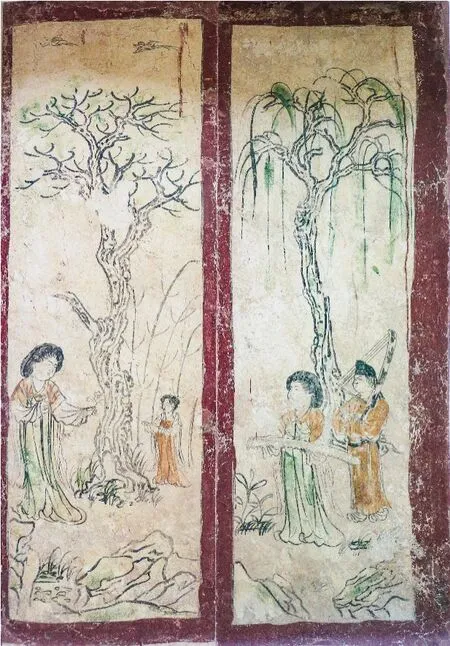

其三,繪一仕女身著黃襦綠裙,坐于方形凳上,左腿下垂,右腿屈曲置于凳上,橫抱琵琶作彈撥狀。樹下有一身形較小男子,頭戴方巾,身著黃袍,雙手置于腰間,身體扭動(dòng),作舞蹈狀。樹上有一嬉戲小猴,頭部有殘缺。(圖3左)

其四,繪一仕女身著白襦黃裙,外套綠色半臂,端坐于凳,左手置于膝上,右手持團(tuán)扇。一侍從頭戴幞頭,身著綠袍,拱手站立于后。空中可見一對(duì)蝴蝶飛舞。(圖3右)

圖2

圖3

其五,繪一仕女身著白襦綠裙,外套黃色半臂,右手置于胸前,頭微低,一邊抬步向右邊走來(lái),一邊凝視左手所持折花。遠(yuǎn)處一頭梳羊角髻、著黃裙的侍女,似乎追隨女主人而來(lái)。空中有一對(duì)飛鳥。(圖4左 )

圖4

其六,繪一仕女身著白襦綠裙,外套黃色半臂,雙手捧琴,意態(tài)從容,其后男侍肩上架一豎箜篌,準(zhǔn)備奏樂。(圖4右)

圖5 李勣墓屏風(fēng)畫

這六幅作品構(gòu)圖相近,畫面各由一仕女和一侍從組成,仕女均頭梳拔叢髻,衣裙寬大,面相豐腴,體態(tài)豐碩,形象亦很接近,似為同一人,并深具盛唐女子形象特點(diǎn)。隨從的侍者有男有女,為與主人的身份區(qū)別,形體塑造較小,卻也頗具生活之趣。人物身后置一樹木,樹木枝干勁挺,樹葉點(diǎn)染以綠色,周圍則點(diǎn)綴以湖石、花草等。湖石立于畫幅下方左右兩側(cè),參差錯(cuò)落于庭園內(nèi)的花草亦生意盎然,好一派春意融融之景。春意融融的環(huán)境無(wú)形中也充分烘托出人物閑逸的生活狀態(tài)。

二、壁上思

(一)圖式之源及衍變

唐代是墓室壁畫的發(fā)展高峰,從初唐經(jīng)盛唐至中唐,以“樹下人物”為表現(xiàn)題材的屏風(fēng)畫在陜西關(guān)中地區(qū)、山西太原、寧夏固原和新疆維吾爾自治區(qū)等地,均有所發(fā)現(xiàn)。

首先,在陜西關(guān)中地區(qū),以“樹下人物”為表現(xiàn)題材的,大致有李勣(徐懋功)墓、燕妃墓、鄯州刺史元師獎(jiǎng)墓、節(jié)愍太子李重俊墓、蘇思勖墓、韋慎名墓、韓休墓和位于南里王村的這座韋氏墓葬。

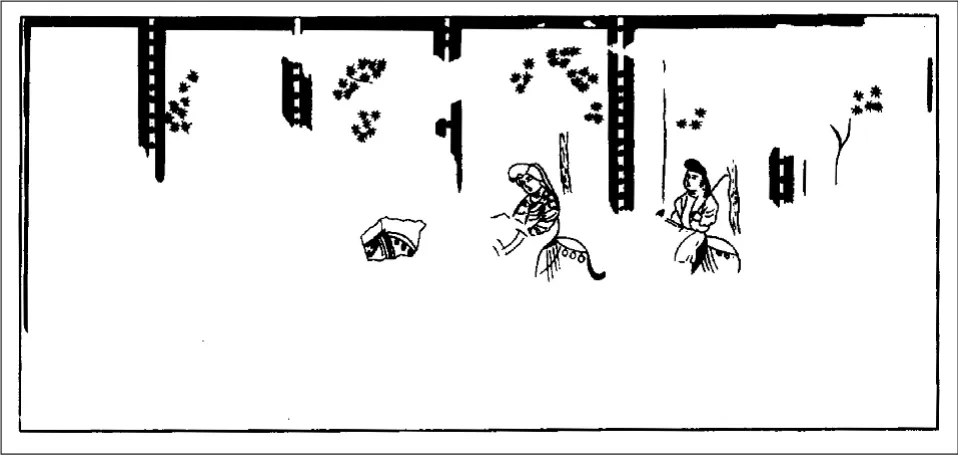

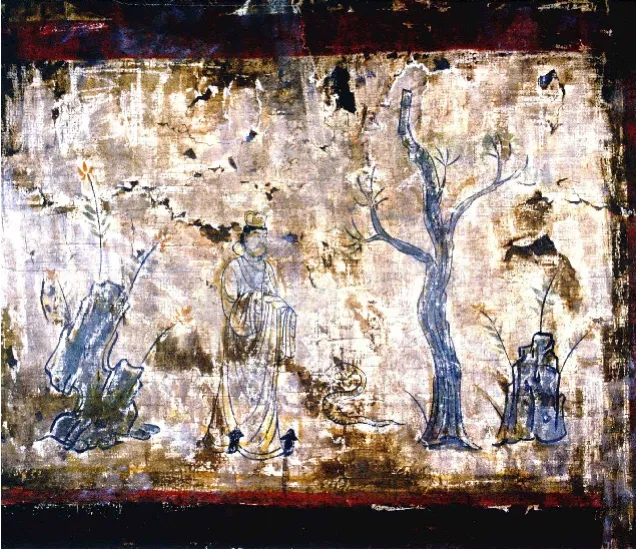

李勣(徐懋功)墓和燕妃墓均為昭陵的陪葬墓,前者葬于公元670年,后者葬于公元671年。這兩座墓葬中都保留有屏風(fēng)畫。“李勣墓棺床北面和西面的壁上殘存有六幅屏畫(圖5),從發(fā)掘現(xiàn)場(chǎng)看,原來(lái)當(dāng)為十二屏畫,從北、西、南三面圍繞棺床,殘存的六幅屏畫中,每屏均繪一仕女——她們或坐、或立、或行。人物之外又繪樹木,樹上有成群的雀鳥”。[1]25燕妃墓中,“棺床北、西、南三面墓室壁上也繪有十二屏畫,連綿相接,保存較好。各屏中均繪近石、樹木、遠(yuǎn)山、雁陣和人物。畫中人物或坐、或立、或行”[1]26,多為一男一女形象(圖6)。

圖6 燕妃墓屏風(fēng)畫

元師獎(jiǎng)墓位于陜西省寶雞市岐山縣棗林鄉(xiāng)鄭家村,根據(jù)墓中出土的墓志,知其卒于唐睿宋垂拱二年,即公元686年。因墓內(nèi)多次被盜,四壁壁畫均遭破壞。經(jīng)辨認(rèn),墓中四壁壁畫為屏風(fēng)式,共22組。其中,“東壁和北壁全是人物畫,從殘留服飾看,衣裙寬大,長(zhǎng)裙擁地,似為侍女;西壁和南壁多為樹木、花鳥和蟬”[2]53。由于東壁和北壁“凡人物畫中幾乎所有人頭及飛鳥、飛蟬全被切割摳挖”[2]53,足見“墓室四壁的屏風(fēng)畫內(nèi)容原應(yīng)全為以花木、鳥蟬為上部背景的侍女圖”[3]230。

節(jié)愍太子李重俊墓位于陜西富平縣南陵村,葬于唐睿宋景云元年,即公元710年。其墓葬中發(fā)現(xiàn)有樹下貴婦為內(nèi)容的屏風(fēng)畫,位于墓室西壁,為六扇屏。“現(xiàn)靠北端的一幅保存較好。周邊有彩色花框,內(nèi)繪‘樹下美人’”。[4]19畫面中間為一挺拔高樹,二仕女相對(duì)而立,均頭梳高髻,身著窄袖裙裝,姿態(tài)窈窕。人物下方襯以青青草叢,參差錯(cuò)落(圖7)。“南北壁的兩側(cè)各繪三扇屏風(fēng),合為十二扇連屏環(huán)繞石棺床南、西、北三面。”[3]230

圖7 節(jié)愍太子屏風(fēng)畫

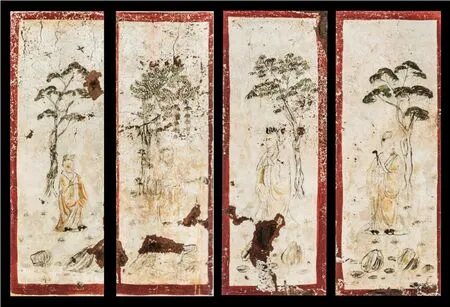

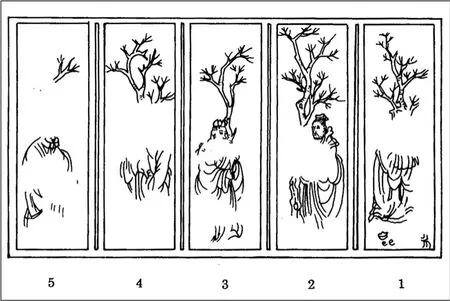

蘇思勖墓位于陜西省西安市東郊經(jīng)五路,考古工作者在其墓室西壁發(fā)現(xiàn)了一組六扇屏風(fēng)壁畫,“每幅各畫一人一樹。畫中人高0.7米,形象一致,身著藍(lán)領(lǐng)黃袍,腰間系帶,戴方形帽”[5]36。(圖8)根據(jù)墓中出土的墓志,可知墓主蘇思勖曾官至銀青光祿大夫行內(nèi)侍省內(nèi)侍員外,卒于唐玄宗天寶四年,即745年。

圖8 蘇思勖墓屏風(fēng)畫

韋慎名墓位于陜西省西安市南郊陜西師范大學(xué)長(zhǎng)安新校區(qū),墓室內(nèi)繪有精美的壁畫。其中,西壁為六扇屏風(fēng)畫,“就可見部分看,各屏所繪壁畫內(nèi)容大致相同,均為樹下鞍馬仕女。人物和馬匹的姿勢(shì)基本相同,均面向南,人物身后有一株樹,樹干向上,枝椏在人物頭頂上方伸展,樹葉呈傘狀,覆蓋人物”[6]28。(圖9)該墓雖曾多次遇盜,卻仍有墓志保留,由此可知,韋慎名曾官至銀青光祿大夫彭州刺史,屬于唐代韋氏家族的勛公房,葬于唐玄宗開元十五年,即727年。

圖9 唐長(zhǎng)安南郊韋慎名墓屏風(fēng)畫(摹本)

韓休墓位于西安市長(zhǎng)安區(qū)大兆街辦郭莊村,墓室內(nèi)東壁上繪有樂舞圖,西壁棺床以上是樹下高士屏風(fēng)圖,原為六屏,其中兩屏已被切割盜取,下落不明。(圖10)

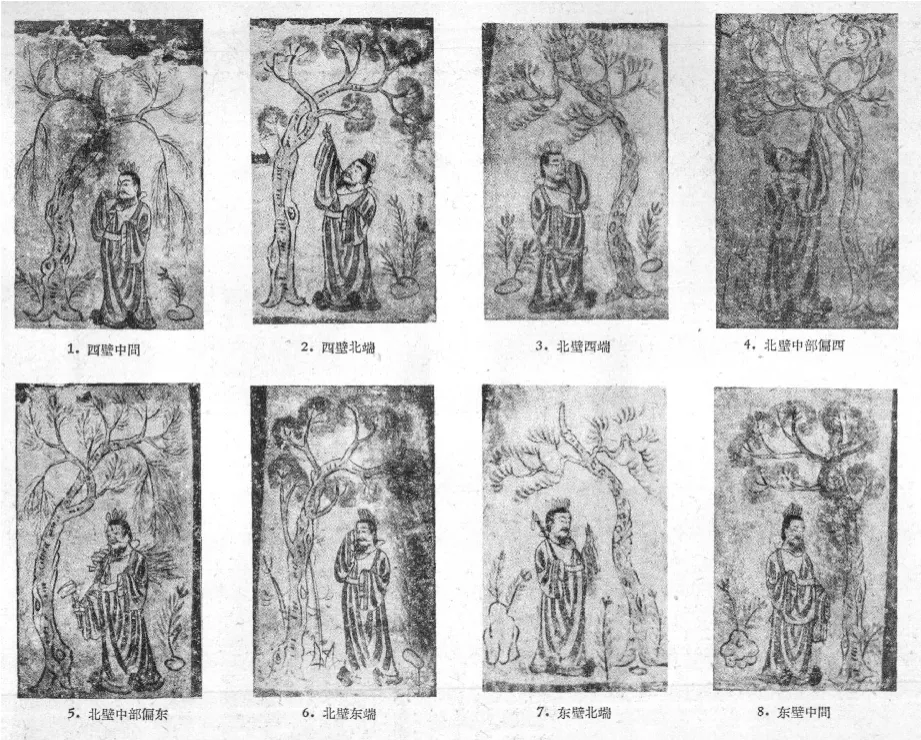

1958年4月,山西省文物管理委員會(huì)在山西太原市南郊金勝村清理了一批唐墓,其中第四(圖11)、第五、第六三座墓葬中發(fā)現(xiàn)有屏風(fēng)壁畫,每扇各繪一樹下老人圖,分別圍繞于棺床東、北、西三面。發(fā)掘者將這三座壁畫墓的時(shí)代定于武周時(shí)期。此后,1987和1988年,太原市南郊焦化廠唐墓(圖12、圖13)和金勝村第337號(hào)唐墓(圖14)中也發(fā)現(xiàn)了同樣形式和表現(xiàn)內(nèi)容的屏風(fēng)壁畫作品,作者推測(cè)時(shí)代為高宗或武周時(shí)期①詳見太原市文物管理委員會(huì)《太原市南郊唐代墓室壁畫墓清理簡(jiǎn)報(bào)》,《文物》1988年第12期;山西省考古研究所、太原市文物管理委員會(huì)《太原金勝村337號(hào)唐代壁畫墓》,《文物》1990年第12期。。

圖10 韓休墓屏風(fēng)畫樹下高士圖

圖11 太原南郊金勝村四號(hào)唐墓樹下老人圖

圖12 太原市南郊焦化廠唐墓屏風(fēng)畫

圖13 太原市南郊焦化廠唐墓屏風(fēng)畫

圖14 金勝村第337號(hào)唐墓屏風(fēng)畫

1986年9月,寧夏固原博物館考古人員在位于固原縣南郊的唐代梁元珍墓中發(fā)現(xiàn)了壁畫,其“西壁和北壁均為人物屏風(fēng)畫,每壁各有五扇,每扇均有紅色邊框,寬約10厘米。……屏風(fēng)內(nèi)均繪一枯樹,其下有一老者”[7]117。(圖15、圖16)根據(jù)出土墓志,可知梁元珍墓于武周圣歷二年(699年)遷葬于此。

1963年12月至1965年,新疆維吾爾自治區(qū)博物館對(duì)吐魯番縣阿斯塔那—哈拉和卓墓葬群進(jìn)行了發(fā)掘清理,在第三期(盛唐至中唐)65TAM38墓室的后壁發(fā)現(xiàn)有六扇屏風(fēng)畫,每扇“均以紫色勾出邊廓。畫面布局似有一定的程式,以纏繞藤蘿的大樹為背景,樹下有進(jìn)行各種活動(dòng)的人物”[8]19。(圖17)這組屏風(fēng)畫的內(nèi)容當(dāng)為樹下人物圖。

綜之,唐代以人物為表現(xiàn)內(nèi)容的墓室屏風(fēng)畫,不外乎兩種形式,“一種傳統(tǒng)的是樹下立一男子,另一種則是樹下立一婦女”[7]131。根據(jù)畫中人物的形象,其中,前者往往被稱為樹下老人圖、樹下高士圖,后者則被稱為樹下美人圖、樹下貴婦圖、美人屏風(fēng)圖等。

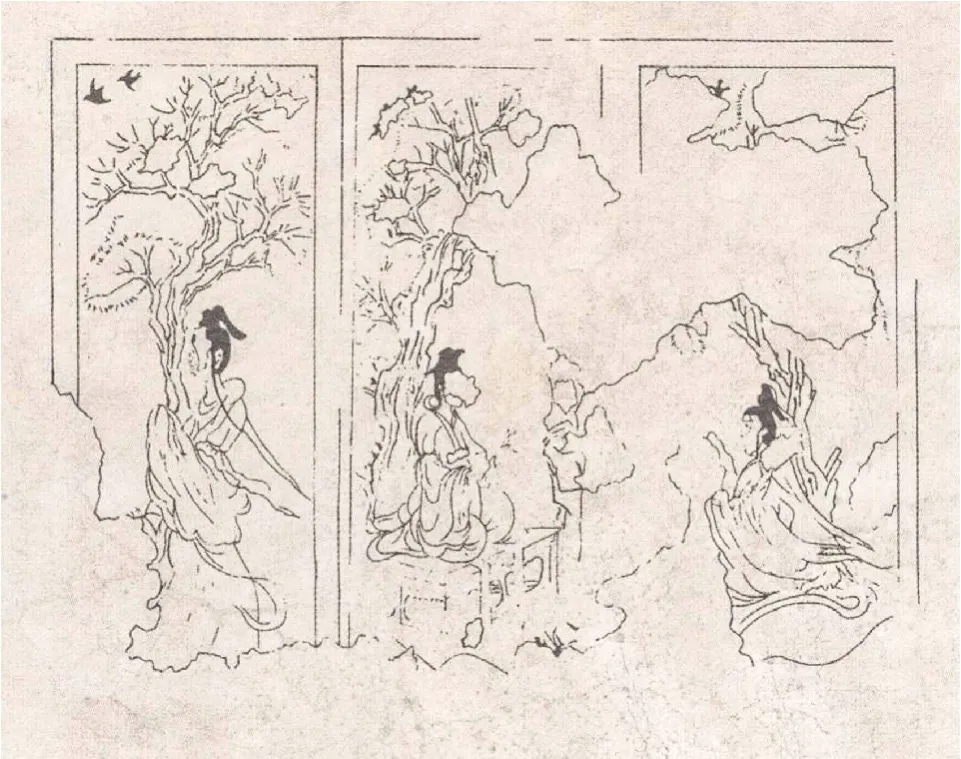

目前,已知的考古發(fā)現(xiàn)表明,將屏風(fēng)畫作為墓室壁畫的組成部分,當(dāng)始于北朝。山東濟(jì)南東八里洼北齊壁畫墓和臨朐縣北齊崔芬墓中即發(fā)現(xiàn)有樹下人物圖。北齊崔芬墓共發(fā)現(xiàn)有15牃屏風(fēng)畫,分別位于墓室東壁、西壁和北壁的下欄,描繪了樹下高士、舞蹈、牽馬等內(nèi)容。其中,樹下高士圖系八扇連屏,人物坐于樹下方形茵席之上,有侍女隨侍于后,背景皆為樹木,并配以怪石。學(xué)界認(rèn)為其題材內(nèi)容為“竹林七賢與榮啟期”。(圖18)濟(jì)南東八里洼北齊壁畫墓中亦為八扇屏風(fēng)(圖19),除了中間四扇繪有樹下高士外,其余均為空白。畫中人物雖未注明姓名,但從其于樹下飲酒作樂并怡然自得的情態(tài)推斷,當(dāng)為“竹林七賢”其中的四位名士。

由此,唐代屏風(fēng)壁畫中凡屬“樹下人物”形式的圖式,其來(lái)源似可追溯至北齊墓壁畫中。而唐墓中樹下老人圖、樹下美人圖或樹下貴婦圖則是在新的時(shí)代風(fēng)尚、審美意趣和文化意涵追求基礎(chǔ)上的新創(chuàng)。其中,樹下老人圖所表現(xiàn)的“應(yīng)是古代的賢人與高士”[9]312,這一壁畫內(nèi)容“與新疆和西安地區(qū)發(fā)現(xiàn)的描繪貴婦人或墓主生活情景的墓室壁畫似乎是具有不同的藝術(shù)與文化來(lái)源”[10]70。基于前文探討,樹下老人圖目前最早出現(xiàn)于山西太原金勝村唐墓,隨后傳布至寧夏、新疆和西安。①詳見趙超《“樹下老人”與唐代的屏風(fēng)式墓室壁畫》,《文物》2003年第2期。至于樹下貴婦圖、樹下美人圖,目前僅見于李勣(徐懋功)、燕妃、鄯州刺史元師獎(jiǎng)、節(jié)愍太子李重俊、韋慎名、韋氏等關(guān)中地區(qū)唐墓中。因此,趙超認(rèn)為,像這類表現(xiàn)“長(zhǎng)安地區(qū)作為首都,上層人士追求奢華享樂”生活情景的仕女和花鳥題材的屏風(fēng)畫,“大約源于北齊宮廷畫家的創(chuàng)造”。[10]80

倘若不考慮屏風(fēng)形式,樹下貴婦、樹下美人的圖式則可以追溯到漢代墓室壁畫中。2000年,陜西省考古研究所對(duì)位于陜西省甸邑縣百子村磚場(chǎng)的一座東漢墓葬進(jìn)行了清理。在墓前室東壁“北段繪一花樹下立三人,中間的紅衣女子有‘亭長(zhǎng)夫人’的題記”[11]56。大樹偏于畫面右側(cè),樹干挺拔,樹冠以沒骨法繪成,白色與紫色相間,其間有飛鳥和紅色果實(shí)。人物均拱手而立,儀態(tài)端莊(圖20)。由此,這件作品亦可稱之為東漢的樹下貴婦圖、樹下美人圖。

圖15 梁元珍墓西壁屏風(fēng)畫(摹本)

圖16 梁元珍墓北壁屏風(fēng)畫(摹本)

圖17 吐魯番縣阿斯塔那—哈拉和卓古墓壁畫

圖18 山東臨朐縣北齊崔芬墓屏風(fēng)畫

圖19 濟(jì)南東八里洼北齊墓屏風(fēng)畫(線摹圖)

圖20 陜西省甸邑縣百子村東漢墓壁畫貴婦圖

2005年,大同市考古研究所對(duì)位于大同東郊沙嶺村北魏墓葬群進(jìn)行了搶救性發(fā)掘,其中,“編號(hào)為M7是墓群中唯一保存紀(jì)年文字漆畫和壁畫的一座磚石墓”[12]4。7號(hào)墓的墓室東壁繪有墓主夫婦像。墓主夫婦并坐于廡殿式建筑內(nèi),建筑物兩側(cè)則各有一棵枝繁葉茂的大樹。其右側(cè)為侍從,左側(cè)有鞍馬、牛車及馭車女子。(圖21)根據(jù)墓中一漆皮上的殘留題記,可知墓主亡于北魏太武帝太延元年,即公元435年。此外,墓室壁畫常以紅線繪出邊欄,如其南壁“同北壁一樣,以寬約15厘米的紅線將畫面分為上下兩欄”[12]17-18,然后“又用細(xì)紅線將上面的人物和下面的場(chǎng)景隔離”[12]18。

1997年,大同市考古研究所在山西大同智家堡村附近一座北魏墓中發(fā)現(xiàn)一石槨,槨內(nèi)繪有彩色壁畫,“壁畫直接繪于石材表面。四壁都在上端及兩側(cè)邊緣處畫以紅線邊框,壁畫繪在此邊框內(nèi)”[13]42。其北壁為正壁,畫面中央繪有墓主夫婦像,二人端坐于榻上,其背后有圍屏,墓主人西側(cè)有一株大樹,其前方立有二侍女,或手捧圓盤,或持碗或耳杯。(圖22)根據(jù)學(xué)者們的相關(guān)研究,智家堡北魏墓應(yīng)為孝文帝初期墓葬,并且與司馬金龍墓時(shí)代也接近,而北魏司馬金龍墓的時(shí)間為孝文帝太和八年,即484年。雖然考古學(xué)上的證據(jù)表明,最早的屏風(fēng)式壁畫出現(xiàn)于北齊墓中,但是沙嶺村北魏7號(hào)墓和智家堡村北魏墓壁畫以紅線為邊框的表現(xiàn)形式,以及墓中壁畫里出現(xiàn)的樹下仕女圖雛形,與北齊后出現(xiàn)的仕女題材的屏風(fēng)畫似已具備了某種內(nèi)在關(guān)聯(lián)。而將其與陜西省甸邑縣百子村東漢墓壁畫聯(lián)系在一起,已充分證明,樹下貴婦圖或樹下美人 圖的圖式來(lái)源足可追溯至東漢時(shí)期的墓葬壁畫。不僅如此,從東漢時(shí)的前室東壁到北魏時(shí)的墓室東壁,其在墓內(nèi)空間位置的挪移改變也折射出古人喪葬觀念的與時(shí)推移。

圖21 大同沙嶺村北魏7號(hào)墓墓主夫婦并坐像

圖22 山西大同智家堡北魏石槨墓壁畫夫婦并坐像

(二)布局、身份與觀看

墓室壁畫作為墓葬藝術(shù)的重要組成部分,其整體布局及藝術(shù)表現(xiàn)明顯要受制于墓主人的身份地位、墓葬形制以及其所呈現(xiàn)的建筑空間,但最終都還要服從于喪葬禮儀,服務(wù)于古人的生死觀念。

在整個(gè)墓葬中,墓室猶如地上建筑空間中內(nèi)室在地下之呈現(xiàn),堪稱墓主人在“來(lái)世”最私密的生活空間。于是,墓室之內(nèi),在圍繞著棺床漸次展開的徐徐畫卷中,描繪的正是墓主人來(lái)世最渴望能實(shí)現(xiàn)或再次體驗(yàn)的日常生活情景。換句話說,墓室內(nèi)壁畫是以墓床為中心而展開整體布局,圍繞著棺床的屏風(fēng)壁畫也寄寓了死者的心愿,寄寓了生者對(duì)死者的祈愿。而棺床猶如墓主生前的座榻。

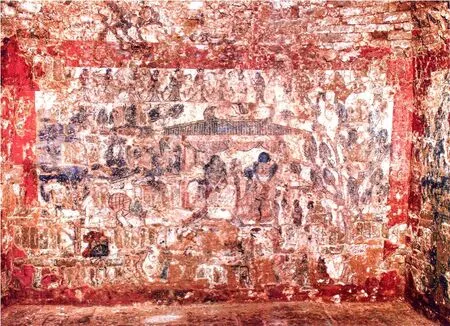

南里王村的這座韋氏墓形制為豎井式單室磚墓,“墓室略呈正方形3.6米×3.6米,四壁略向外弧。最大直徑約3.9米。墓壁以青磚砌起,頂部用青磚豎砌成穹窿頂”[14]3。墓室四壁、甬道和穹頂均有壁畫。作為墓室中心的棺床則位于墓室西側(cè),長(zhǎng)3.65米,寬1.8米。這組六扇屏風(fēng)畫“樹下美人圖”即位于墓室西壁的棺床之上,通長(zhǎng)3.6米,通高1.62米。而與其相對(duì)的東壁,則是一幅宴飲圖。在墓室南壁,由西至東,分別繪有朱雀像與一男侍。朱雀位于棺床之上,象征方位。男侍頭戴黑色幞頭,身著紅色圓領(lǐng)長(zhǎng)袍,腰束帶,雙手籠袖,面向墓內(nèi)棺床,作等待狀,“從服飾看,侍者應(yīng)為四品或五品官員”[15]144。在墓室北壁,由西至東,分別繪玄武和侍者群像。玄武位于棺床之上,同樣象征方位。侍者像位于棺床下方,共計(jì)五人。三女侍分別手捧方盒、荷葉形碗和畫軸,二男侍則拱手而立。墓室南壁和北壁上方繪有飄浮的云朵和折花,既渲染出天界的祥瑞氣象,又和墓室穹頂?shù)奶煜髨D相協(xié)調(diào)。

至于李勣(徐懋功)、燕妃、鄯州刺史元師獎(jiǎng)、節(jié)愍太子李重俊、蘇思勖、韓休、韋慎名等人墓中的屏風(fēng)壁畫布局安排,亦與南里王村唐墓中的樹下美人圖基本一致。李勣(徐懋功)墓和燕妃墓的棺床北、西、南三面墓室壁上均繪有十二屏畫,鄯州刺史元師獎(jiǎng)墓由于多次被盜,墓室四壁的屏風(fēng)畫均遭破壞,其內(nèi)亦未發(fā)現(xiàn)棺床,但根據(jù)殘存內(nèi)容,仍可推斷屏風(fēng)畫的主題應(yīng)為“樹下美人圖”,并且環(huán)繞于“遺失”的棺床周圍。節(jié)愍太子李重俊墓室“四壁以棺床為中心,進(jìn)行壁畫布局。其中,南、西、北三壁繞石棺床分別繪折式屏風(fēng)畫”[16]75,而以樹下貴婦為內(nèi)容的六扇屏風(fēng)畫,則位于墓室西壁。蘇思勖和韓休墓中西壁六扇屏的內(nèi)容雖分別為樹下老人與樹下高士圖,但其壁畫格局亦和這座南里王村唐墓完全一致,韋慎名墓內(nèi)棺床位于墓室西半部,墓室四壁均有壁畫,“西壁用畫框平均分為六扇屏風(fēng)”[6]28,從殘存圖像內(nèi)容判斷,所繪內(nèi)容大致相同,均為樹下鞍馬仕女。其墓室壁畫的整體布局和南里王村韋氏墓也基本一致。

進(jìn)而言之,這些環(huán)繞于棺床周圍的屏風(fēng)畫,其中人物盡管姿態(tài)各異,卻均朝向棺床上之墓主,以方便墓主來(lái)世的飲食起居和娛樂生活,并很好地詮釋了生者對(duì)死者的祈愿。

而與西壁對(duì)應(yīng)的墓室東壁,除了年代最早的元師獎(jiǎng)墓室四壁皆為屏風(fēng)式外,多為整幅畫面。節(jié)愍太子李重俊墓室四壁的壁畫殘損較多,東壁的影作“闌額下原應(yīng)有一群人物”[16]75,從殘存的人物、高髻頂部、帔帛長(zhǎng)裙等判斷,“東壁人物似乎是以中部為中心點(diǎn),北部的人物半側(cè)向南,南部的人物半側(cè)向北而排列,而且,南部人物均帔帛著裙裝,身份較高,北部人物則為袍服,手持各種物件,為各類侍從”[16]77。東壁所繪,似應(yīng)為一幅“宮女圖”。李勣墓內(nèi)壁畫大多脫落,在其東壁北段,殘存三樂伎,“中間一人殘剝幾盡,右邊一人吹笛,左邊一人吹排簫”[17]10,(圖23)并與北壁東段對(duì)舞的兩舞女相接,巧妙形成一幅完整的樂舞圖(圖24)。燕妃墓后墓室中亦為樂舞圖,二樂伎相向而舞,旁有三樂伎分別演奏琵琶、箜篌和洞簫,并有一女侍觀者站立于旁。韋慎名墓“東壁不見墨線畫框”[6]29,為整幅畫面,現(xiàn)僅存右上角部分。從殘存的樹木、仕女頭部和空中飄浮的有兩朵龜背狀祥云判斷,似應(yīng)為“仕女圖”。(圖25)蘇思勖墓中為整幅樂舞圖,南里王村韋氏墓中為大幅宴飲圖。

圖23 李勣墓吹簫圖(摹本)

圖24 李勣墓樂舞圖(摹本)

圖25 唐長(zhǎng)安南郊韋慎名墓屏風(fēng)畫仕女圖(摹本)

盡管這些墓室東壁所繪內(nèi)容依然是墓主地上生活情景的再現(xiàn),但細(xì)察之,仍可發(fā)現(xiàn)其生活場(chǎng)景的細(xì)微差別。李勣、燕妃和節(jié)愍太子李重俊墓中所繪分別為樂舞圖和宮女圖;元師獎(jiǎng)、韋慎名和韓休墓中所繪分別為仕女圖、高士圖和樂舞圖;南里王村韋氏墓東壁描繪的則為宴飲圖。

在此基礎(chǔ)上,若再聯(lián)系墓室南壁、北壁的畫面內(nèi)容做更進(jìn)一步比較,在上述關(guān)中地區(qū)的七座唐墓中,只有韋慎名墓、蘇思勖墓、韓休墓和這座韋氏墓的壁畫布局大體相近。但由于韋慎名墓室的南壁、北壁和西壁均用墨線繪出畫框,僅剩下蘇思勖墓、韓休墓和這座韋氏墓最為相近。而這三座墓中墓室東壁的畫面內(nèi)容卻又有所區(qū)別,尤其是韋氏墓中的宴飲圖,在“陜西地區(qū)還發(fā)現(xiàn)的眾多唐墓中,尚未見到有關(guān)宴飲的壁畫”[14]8,并且“這種壁畫格局在唐天寶以前是沒有見過的”[14]8。

西壁的屏風(fēng)畫因置于棺床之上,顯然并不便于墓主直接觀賞,因此,這組畫的“最終目的并不在于被觀賞”[9]318,而是在為“死者造就一個(gè)理想的境界”[9]318,體現(xiàn)了生者和死者對(duì)未來(lái)的無(wú)盡祈愿。如韋氏墓中的六扇屏樹下貴婦圖,這些貴婦人或賞花、或漫步、或奏樂、或納涼。它們是墓室中的“畫中畫”,寄托了墓主來(lái)世的愿望以及生者對(duì)其的祈愿。

東壁直接面對(duì)棺床,也是墓主視線最常流連之處,其上畫面自然表現(xiàn)的是墓主最為日常的生活內(nèi)容,而其背后更隱含了墓主最真實(shí)的生活態(tài)度。他們追求閑逸灑脫的人生,在享受相應(yīng)生活品質(zhì)的同時(shí)能更無(wú)拘無(wú)束、自由散淡。在宴飲圖(圖26)中,案上擺放的豐美佳肴、精美器具、賓客的逍遙自在以及兩側(cè)圍觀的眾多普通百姓身影,都生動(dòng)說明了這一點(diǎn)。而天空飄浮的朵朵祥云更將宴飲的游宴特點(diǎn)和歡樂祥和的氣氛渲染而出。

圖26 南里王村韋氏墓宴飲圖

在關(guān)中地區(qū)這七座唐墓中,李勣、燕妃和節(jié)愍太子李重俊的墓葬均系帝陵的陪葬陵,其高規(guī)格自不待言。李勣墓、燕妃墓都屬于唐太宗昭陵之陪葬墓。李勣墓雖不似魏征墓在昭陵寢宮附近的山上,“但其封土的高大、碑石的豐偉、石刻的精美,卻是昭陵其他一百多座陪葬墓所無(wú)法比擬的”[17]12-13。燕妃不僅是唐太宗的后妃,還曾受到唐高宗和武則天的禮遇,故其墓在昭陵陪葬墓中規(guī)格也很高。節(jié)愍太子李重俊墓為唐中宗定陵的陪葬墓,且“距定陵位置最近,封土也最大”[16]1。

再來(lái)看其余幾座唐墓。鄯州刺史元師獎(jiǎng)出身于名門望族,根據(jù)出土墓志,可知其“最高散官是通議大夫,從四品”[18]79。蘇思勖曾隨唐玄宗誅除韋氏,為開元、天寶時(shí)代的高級(jí)宦官,官至銀青光祿大夫行內(nèi)侍省內(nèi)侍員外,為從三品官。韋慎名官至銀青光祿大夫彭州刺史,為從三品官。韓休曾官至尚書右丞,為正四品下。雖然南里王村韋氏墓未出土墓志,但墓室東壁和南壁均出現(xiàn)了官職為四品或五品的侍者像。因此,韋氏墓的墓主人地位至少不應(yīng)低于四品。確定這些墓主人的身份地位,無(wú)疑有助于我們進(jìn)一步判定墓葬的級(jí)別規(guī)格,進(jìn)而解讀作品背后所蘊(yùn)含的社會(huì)生活與文化意義。這些墓主或出身于豪門世族,或?yàn)榛实凵磉叺慕技坝H信宦官,屬于中上層官吏,故其墓葬應(yīng)屬中高級(jí)規(guī)格。尤其是南里王村韋氏墓葬,絕非過去所認(rèn)為的“中小地主階層”[14]9。

觀其墓中壁畫,雖然西壁的樹下美人圖、宴飲圖等均存在“畫風(fēng)草率”的問題,如樹下美人圖中琴未畫弦,琵琶、箜篌亦勾畫簡(jiǎn)單,宴飲圖中間的案上菜肴能可辨識(shí)的僅為“肘子”,但其用筆的自由、畫法的多樣、設(shè)色的講究、構(gòu)圖布局的巧妙無(wú)一不顯示出畫師的嫻熟技藝,即便這位畫師來(lái)自于民間,其身份亦毫不掩蓋其高超的藝術(shù)水平。進(jìn)而言之,所謂“畫風(fēng)草率”其實(shí)更可視為一種“寫意”,畫師追求的是一種“筆不到而意到”的藝術(shù)效果。正因?yàn)槿绱耍嬛腥宋餆o(wú)不生動(dòng)傳神,畫中樹木、花草、山石等無(wú)不真實(shí)自然。與其說這種寫意畫風(fēng)是唐代墓室壁畫由盛轉(zhuǎn)衰的征兆,倒不如說其鮮明體現(xiàn)了唐玄宗天寶以后唐代畫風(fēng)的新變化,同時(shí)也更合乎墓主并非位居最上等貴族的身份。

(三)胡風(fēng)東漸與中西文化交流

在眾多類型的樹下人物圖中,樹木顯然是除人物之外最重要的表現(xiàn)對(duì)象。如在韋氏墓屏風(fēng)畫樹下美人圖中,“樹木的畫法別具特色,根據(jù)不同的樹種,采取不同的方法,有的盤枝交錯(cuò),有的柳條低垂,有的枝干挺拔。樹干多用凝重的曲筆、著力表現(xiàn)樹皮粗糙的質(zhì)感。柳條則用輕快的線條,顯得輕盈拂動(dòng)”[14]9。

近年來(lái),一些學(xué)者提出,“樹下美人的藝術(shù)構(gòu)思是外來(lái)的,多見于中亞和印度古代”,“在中亞,青翠的樹木是生命力的象征,成為一種構(gòu)圖形式,然而,隨著它在中國(guó)的傳播,樹木越來(lái)越變成藝術(shù)的裝飾”。[19]44-45而日本學(xué)者也說,“關(guān)于樹下仕女圖的源流,要重視田邊勝美的西亞傳來(lái)說”[20]245-246。之所以有此共識(shí),均因除了韋氏墓中六屏風(fēng)畫,在新疆敦煌吐魯番壁畫、敦煌17窟壁畫乃至日本正倉(cāng)院也發(fā)現(xiàn)了相同的圖畫。

樹木是大自然賦予人類的饋贈(zèng),無(wú)論東西方,人物于樹下或歌或舞,或立或坐,本屬常態(tài)。因此,中亞、印度古代、中國(guó)古代的藝術(shù)作品中,均有樹下人物圖,但是由于文化背景和地域時(shí)空等的差別,并不排除中西方樹下人物圖各有其自身的圖像系統(tǒng)及演變序列。

雖然“樹下美人圖”的圖式結(jié)構(gòu)應(yīng)源于中原文化的自身發(fā)展,但韋氏墓中六屏風(fēng)畫仍帶有強(qiáng)烈的胡風(fēng)情調(diào)。如位于西壁最北邊的屏風(fēng)里出現(xiàn)的箜篌,僅簡(jiǎn)略畫了三根弦,但從其形狀看,則為豎箜篌。豎箜篌本為西亞樂器,后經(jīng)波斯傳入中亞、印度和中國(guó)新疆地區(qū),絲綢之路開通后,又通過西域東傳至中原。還有位于中間的奏樂圖,一貴婦人橫抱琵琶,用撥子彈奏。琵琶為梨形,雖然畫師未畫弦,但從琵琶的形狀和演奏方式看,當(dāng)為曲項(xiàng)琵琶。這種琵琶起源于波斯,后經(jīng)龜茲傳入中原。而貴婦人的坐姿以及所坐方凳同樣胡風(fēng)濃郁。這位貴婦人左腿下垂,右腿盤曲置于凳上,與傳統(tǒng)漢人的跪坐姿態(tài)全然不同,下面所坐四足方凳“來(lái)自印度,隨佛教傳入中國(guó),在唐代演化出多種多樣的形式”[21]79。畫面中的方凳造型雖然簡(jiǎn)單素樸,卻也成了中西物質(zhì)文化交流的實(shí)證。再如位于西壁右側(cè)的第二扇屏風(fēng)中,雙手籠袖的侍女著黃色圓領(lǐng)缺袴長(zhǎng)衫。身著男裝是唐代女子的時(shí)尚潮流,其影響首先就源自外來(lái)的胡人服飾文化。

圖27 南里王村韋氏墓宴飲圖(局部)

至于與六屏風(fēng)畫相對(duì)的東壁宴飲圖(圖27),亦是胡風(fēng)盛行。畫面中央擺放著盛放菜肴食具的長(zhǎng)方形大案,九名男子身著長(zhǎng)袍圍坐于四足矮床上,或盤腿而坐,或垂足,各呈閑散自如之態(tài),儼然為“胡坐”。大案上擺放的杯盤,雖然畫得簡(jiǎn)略,卻多為長(zhǎng)形。兩側(cè)各有一男子手持長(zhǎng)杯作飲酒狀。在粟特地區(qū)曾十分流行長(zhǎng)杯,在塔吉克斯坦的片治肯特發(fā)現(xiàn)的壁畫遺存中即有粟特人手持長(zhǎng)杯進(jìn)行宴飲的場(chǎng)面。雖然圖中長(zhǎng)形杯無(wú)法確定其產(chǎn)地,但至少可以證明粟特工藝對(duì)其的影響。大案前有一方座,其上置一蓮瓣形酒具,內(nèi)放一勺。勺長(zhǎng)柄彎曲,柄端似鴨首狀。唐人張鷟《游仙窟》中曾描述酒席上“杓則鵝項(xiàng)鴨頭,泛泛焉浮于酒上”[22]11情景。這件鴨首狀曲柄長(zhǎng)勺或即體現(xiàn)了這一流俗。因畫師是從俯視的角度安排整幅畫面,使得酒具更似一多曲長(zhǎng)杯。這種杯狀呈長(zhǎng)橢圓形并豎向分瓣的作法是典型的薩珊藝術(shù)特征。目前考古發(fā)現(xiàn)以及傳世的多曲長(zhǎng)杯主要有金銀制品,體現(xiàn)了西亞文化對(duì)唐代金銀工藝制作的影響。

本著“事死如事生”的觀念,作為墓主生活情景的再現(xiàn),韋氏墓中樹下美人圖和宴飲圖也承載了生者對(duì)死者的祈愿。畫面中,墓主的生活閑適而自在,而這多半是胡風(fēng)東漸和中西文化交流的結(jié)果。而墓室壁畫中濃郁的外來(lái)文化氣息,也充分證明盛唐以后外來(lái)的胡風(fēng)已經(jīng)完全滲入貴族階層的生活與娛樂中,進(jìn)而對(duì)普通百姓起到引領(lǐng)和示范作用。宴飲圖中兩側(cè)的婦孺老幼,無(wú)一不是被其熱鬧歡樂的氣氛吸引來(lái)的圍觀者。

1972年,新疆阿斯塔那古墓出土了一件樹下美人圖絹畫(圖28),畫一貴婦盛裝立于樹下竹林中,人物深具盛唐仕女豐腴華貴之美。竹子為江南風(fēng)物,以竹子為背景,也體現(xiàn)了吐魯番貴族對(duì)中原文化的仰慕。這件作品原為同墓出土的屏風(fēng)畫弈棋圖的一部分,繪于弈棋者的左側(cè),為觀棋者。

圖28 新疆阿斯塔那古墓樹下美人圖(絹畫)

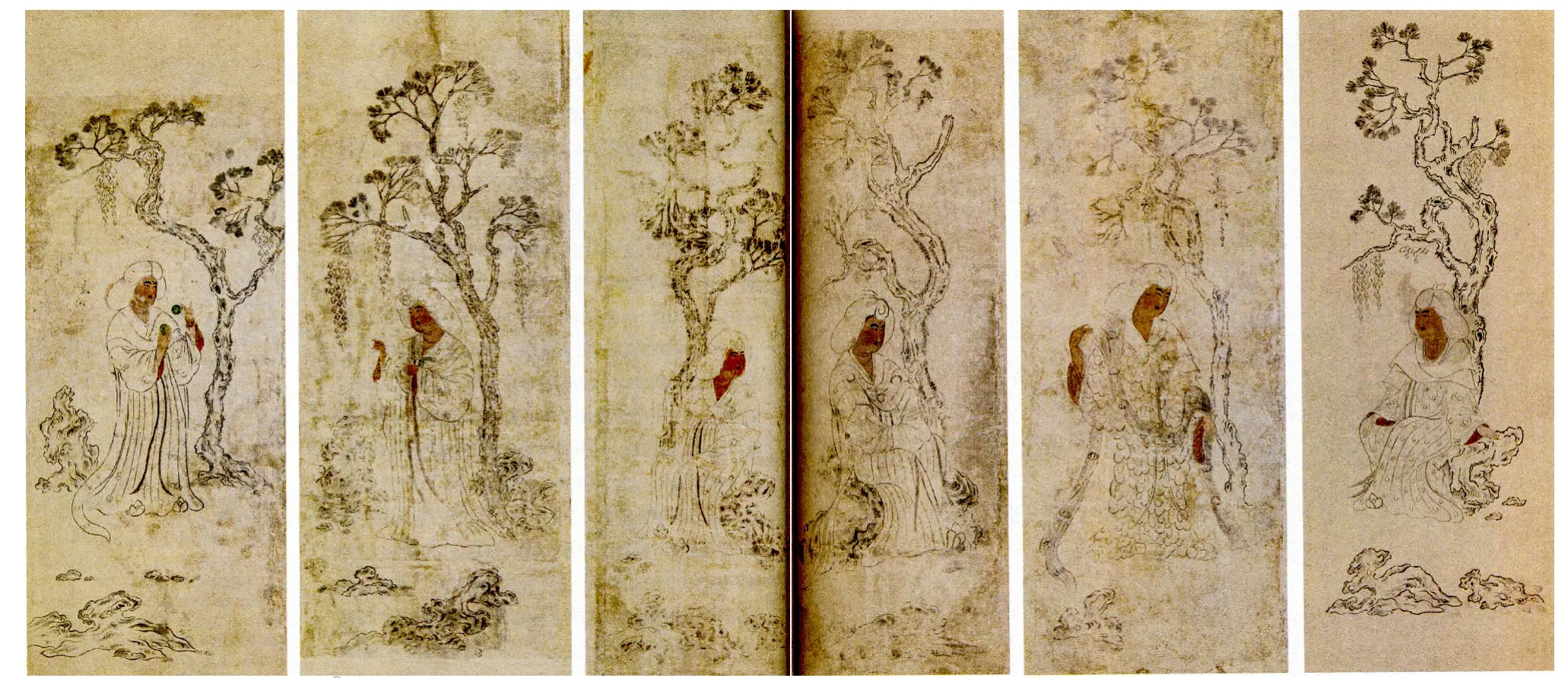

圖29 樹下美人圖(熱海美術(shù)館)

日本熱海美術(shù)館收藏有一件紙本屏風(fēng)畫樹下美人圖(圖29),原出土于新疆阿斯塔那古墓,后被日本大谷探險(xiǎn)隊(duì)掠走。畫中一仕女頭梳高髻,身著紅色帔帛長(zhǎng)裙,面相豐腴,體態(tài)雍容華貴,身后立一侍女。侍女頭梳雙丫髻,雙手籠袖,身著藍(lán)色圓領(lǐng)缺袴長(zhǎng)衫,回首作顧盼狀。二人身后,有一高大樹木,枝葉繁茂,亭亭如蓋。侍女姿態(tài)動(dòng)作與韋氏墓葬中“樹下美人圖”完全一致。

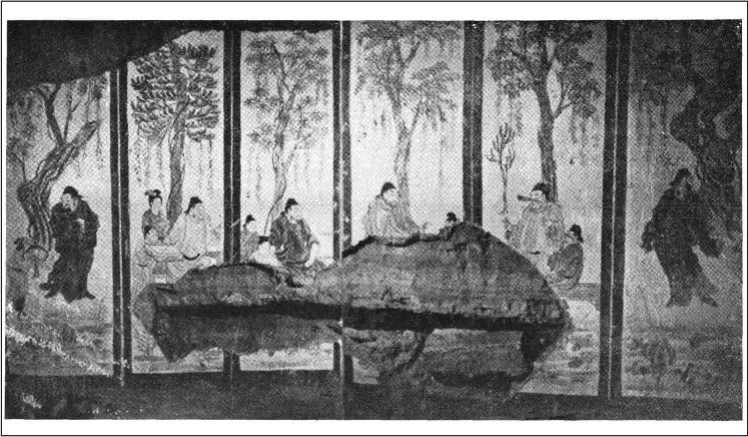

日本正倉(cāng)院收藏的鳥毛立女屏風(fēng)畫現(xiàn)存六扇(圖30),畫中美女曲眉豐頰,體態(tài)豐腴,身穿由各色鳥羽織成的長(zhǎng)裙,或坐或立,姿態(tài)閑逸。每扇中均有一樹,樹干筆直,枝葉盤曲多姿。而鳥毛立女屏風(fēng)亦與節(jié)愍太子李重俊墓室西壁屏風(fēng)畫“樹下美人圖”頗為相近。

從新疆、西安再至日本,屏風(fēng)畫樹下美人圖一再出現(xiàn),恰好印證了絲綢之路對(duì)于中西文化交融的強(qiáng)有力推動(dòng)。細(xì)察這幾幅樹下美人圖,或繪于墻壁,或?yàn)榻伄嬇c紙畫,它們不僅在形制、材質(zhì)上有區(qū)別,在圖式內(nèi)容、繪畫形式和主題表達(dá)上更是有所不同。而導(dǎo)致這不同的原因,既因其各有不同的繪制粉本作參照,又充分說明時(shí)代、地域乃至觀念變化都會(huì)影響同一題材圖像內(nèi)容的表達(dá),使其于畫面內(nèi)容呈現(xiàn)重疊、交織現(xiàn)象時(shí)也會(huì)表現(xiàn)出相異性。明白了這些,無(wú)疑有助于我們進(jìn)一步深入理解和認(rèn)識(shí)絲綢之路沿線樹下美人圖像的豐富性與多樣性。

圖30 正倉(cāng)院鳥毛立女屏風(fēng)畫 ①圖1—圖4出自陜西歷史博物館編《唐墓壁畫珍品》,西安:三秦出版社,2011年;圖5 昭陵博物館《唐昭陵李勣(徐懋功)墓清理簡(jiǎn)報(bào)》,《考古與文物》2000年3期;圖6、圖12、圖13、圖14、圖18、圖20、圖21 徐光冀主編《中國(guó)出土墓室壁畫全集·山西》,北京:科學(xué)出版社,2011年;圖7 韓偉、張建林主編《陜西新出土唐墓壁畫》,重慶:重慶出版社,1998年;圖8 周天游主編《唐代壁畫研究文集》,西安:三秦出版社,2001年;圖9、圖25 陜西省考古研究所、西安市文物保護(hù)研究所《唐長(zhǎng)安南郊韋慎名墓清理簡(jiǎn)報(bào)》,《考古與文物》2003年第6期;圖10 中國(guó)國(guó)家博物館官網(wǎng)“大唐風(fēng)華展”;圖11山西省文物管理委員會(huì)《太原南郊金勝村唐墓》,《考古》1959年第9期;圖15、圖16羅豐《固原南郊隋唐墓地》,北京:文物出版社,1996年;圖17 新疆維吾爾自治區(qū)博物館《吐魯番縣阿斯塔那—哈拉和卓古墓群發(fā)掘簡(jiǎn)報(bào)》,《文物》1973年第10期;圖 19山東省文物考古研究所《濟(jì)南市東八里洼北齊壁畫墓》,《文物》1989年4期;圖 22《中國(guó)墓室壁畫全集》編輯委員會(huì)編《中國(guó)墓室壁畫全集·漢魏晉南北朝》,石家莊:河北教育出版社,2011年;圖23 、圖24 昭陵博物館編《昭陵唐墓壁畫》,北京:文物出版社,2006年;圖26、圖27 趙力光、王九剛《長(zhǎng)安縣南里王村墓壁畫》,《文博》1989年4期;圖28 中國(guó)美術(shù)全集編輯委員會(huì)《中國(guó)美術(shù)全集繪畫編·隋唐五代繪畫》,北京:人民美術(shù)出版社,1984年;圖29 林樹中總主編《海外藏中國(guó)歷代名畫全集·原始社會(huì)至唐》,長(zhǎng)沙:湖南美術(shù)出版社,1998年;圖30 傅蕓子《正倉(cāng)院考古記》,上海:上海書畫出版社,2014年。