中農陽光趙明:傳統農業的“攪局者”

劉海東 郝瑩

2017年6月23日,時任中央政治局委員、國家副主席李源潮,在吉林省委書記巴音朝魯等領導陪同下聽取趙明董事長關于技術應用成果的匯報。

遙感、無人機、大數據、物聯網……不知從何時起,這些高冷范兒的科技名詞頻頻出現在“田間地頭”,帶給人們思維和視覺上的雙重震撼。同時,傳統農業靠天吃飯的老黃歷漸行漸遠,取而代之的則是“精準”系列所帶來的翻天覆地。

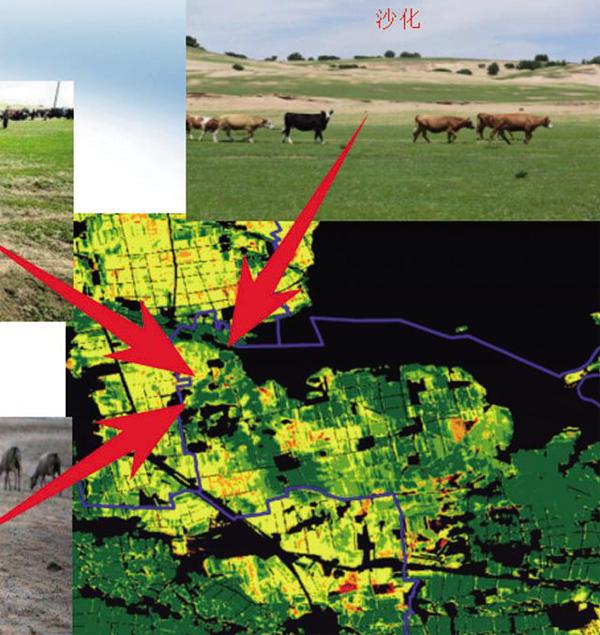

“農業規模化首要面臨的就是風險問題,而風險的防范核心則需要大數據支撐。”自2016年回鄉創業,趙明便確定了公司業務一體化的發展思路,他先后整合了中科院、農科院、國家氣象局等一切資源以輔助項目落地與建設。目前,公司基于衛星遙感數據應用,融合地理信息及農業大數據,正逐步實現對農業整個生產過程的精準把控,數據采集、存儲、分析、應用,大數據的鏈條已被全部打通。

按照趙明的構想,未來,隨著農業金融、保險、貸款、擔保體系的不斷完善,將倒逼農業規模化生產,進而形成中國嶄新的“現代化農業生態圈”,而他,正在為成為行業的獨角獸,周密布局。

不久前,趙明的公司吉林省中農陽光數據有限公司(簡稱“中農陽光”)與中國鐵塔總公司完成簽約,共同進行4公里網格氣象監測工程的建設,而下半年,將有7000-8000個點集中鋪設完成。趙明說,這項工程建成后,如果能夠在全國進行推廣應用,就能夠解決氣象監測密度不夠的問題,進一步釋放氣象指數的應用市場。

在中農陽光,團隊實力成為業界看點,遙感、無人機、測繪、氣象……各個領域專家云集,不容小覷,這也是趙明最引以為傲的地方。正是這個龐大的豪華天團,助力著中農陽光基于遙感、氣象數據形成的“天地網”徐徐展開,逐漸拓展為中國農業強有力的保護傘。

智囊云集 農業管控水到渠成

在中農陽光的走廊里,張貼著公司智囊團的部分專家簡介:中科院院士王會軍、王家騏、清華大學遙感大數據中心主任洪陽……

趙明說,“天地網”項目普遍被業內專家所看好,基于商業價值及社會價值的多重考慮,各地行業專家給予了最高評價與最大力度的支持:王會軍院士在拒絕多省數次盛邀后,在吉林省設立全國首個院士工作站。隨后,由南信大、中科院地理所、王會軍院士、洪陽教授與中農陽光聯合發起的研究院也應聲落地,成為推動現代化農業發展的又一股核心力量。

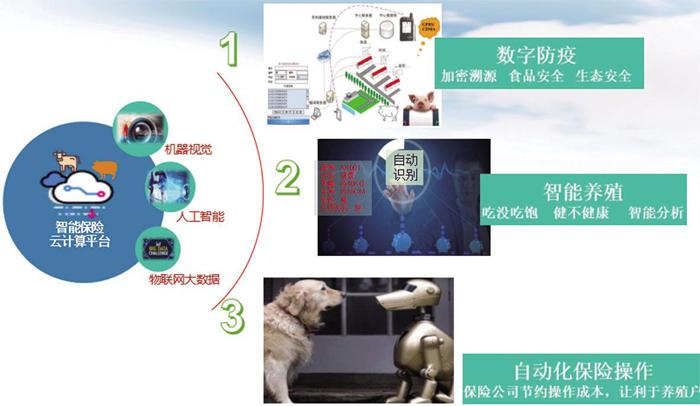

當前,中農陽光的三大業務方向基本確立,涵蓋農業生態資源監測及測繪服務、基于農業大數據提供的數字化農業服務軟件產品,以及依托于母公司保險公估的資質為農業保險公司提供服務。

“有了大數據和有效的管控手段做支撐,農業保險才能發展,有了保險兜底,銀行才敢貸款,擔保公司才能擔保,規模化才不是紙上談兵。”趙明認為,中華民族5000年的農耕文明為農業發展奠定了良好的基礎,但發展至今,中國農業卻相對落后,歸根結底是未實現規模化生產所導致,以至于現代化技術手段的應用受到牽制,因此,他認為實現規模化生產,才是解決一切難題的根本。而實現的前提便是基于大數據下的風險管控。

整合資源 集中發力大數據

不久前,中農陽光與中國鐵塔總公司達成協議,共同建設4公里網格氣象監測工程。該項目擬利用鐵塔本身具備的電信、電力覆蓋區域廣、有專人維護等資源優勢,接入數據采集、成像、分析、監測系統,對農業相關數據進行全天候實時動態監測。趙明說,這樣的結合,一方面可為政府環保、水利、農業監測等管理決策提供完整依據,一方面還可以為農業保險企業提供可靠數據支持,有利于其進行定價及費率管理。

據悉,目前,中農陽光的網點鋪設工作正在有序進行。公司先后在吉林、遼寧、內蒙、黑龍江4個省份、50多個縣開展了農業保險和農業生產及生態服務,覆蓋面積超2000萬畝,服務農戶30萬戶,擁有1940年歷史日值氣象數據,存儲量已達1.8億條。

三化監測

智慧養殖

“我們在東北地區有3萬多個樣本,基于這些樣本跑算法,簡單高效并且真實有效。”趙明說,和鐵塔公司的合作,是雙方共贏的創新舉措,屬國內首例。一方面,閑置資源得到有效利用,一方面還可以服務農業以及助力鄉村振興,尤其在農村物聯網上將發揮巨大作用。

趙明還注意到,近年來,農業相關企業及政府部門的工作方式正在由人工轉向依靠智能手段來完成,這無形中也為公司的大數據業務發展提供了巨大的市場空間。

專注研發 以科技領先服眾

對于初創企業,資金緊缺幾乎成為共識,尤其對于技術密集型的企業來說,更是如此。

中農陽光成立于2016年2月,成立3年來,研發年投入均在100萬元左右,隨著產品進入成熟期,業務收入逐年遞增,研發投入占業務營收比例急劇下降,但研發年投入總額卻始終居高不下。

趙明說,技術型企業前期投入都比較大,中農陽光在2016-2017年進入技術研發與平臺搭建的密集期,投入最大,而在2018年公司業務步入迅速發展階段,也曾遭遇現金流危機,但同年年底便得到吉林省科技投資基金有限公司的注資,公司流動資金旋即得到緩解,此后便更能專注于研發。

目前,中農陽光已有“天惠”、“天控”、“天準”、生態眼環境監測APP等數十種產品廣泛應用于農業數據精準服務,合作伙伴涵蓋長春市擔保公司、長光所、云從科技等眾多領域的佼佼者。趙明認為,每個企業都有擅長的領域,他希望可以利用各自的優勢,將產品做到最好。

腳踏實地 爭做行業領先人

人們常說:創業九死一生。為此,趙明的反應卻十分淡然。在回鄉后,他切切實實感受到了家鄉人的熱情,濃郁的雙創氛圍也無時無刻不在感染著他。“政府給了3年免費的職場,并積極對接技術人才,這些對公司及項目的落地都十分重要。”

趙明畢業于北京某名牌大學農業專業,是GIS工程師,屬典型的高知高智人群,畢業后的近18年時間一直在北京從事保險工作,在多家知名保險公司擔任要職。之所以做出從零起步的決斷,還要從一次美國考察說起。

2014年,趙明參與農業部組織的美國考察活動,在針對一家農場的調研中,一對中年夫婦現場演示美國農業的管理現狀,一組組公式讓到場者百思不得其解。在深入了解后,趙明陷入了沉思:美國依靠遙感、氣象技術形成的大數據,作為農業管理的支撐,實現規模化管理。對比中國農業,雖然同樣適用,但似乎管理上要復雜得多。

趙明說,中國農業普遍存在地塊小、較為分散的現象,并且間種套種普遍,如果能實現大數據的有效應用,服務于農業保險、擔保、貸款等機構的定價與費率計算,將倒逼中國農業實現規模化發展,從而推進中國農業步入現代化。

為了實現這一宏偉目標,中農陽光幾乎聚集了所有行業內的優質資源。趙明說,努力是一個企業最優秀的品質,他相信,企業依靠努力和堅持一定有所成就,成功也只是時間的問題。