這個時代,為什么我們要學哲學?

王霜霜

周國平

周濂

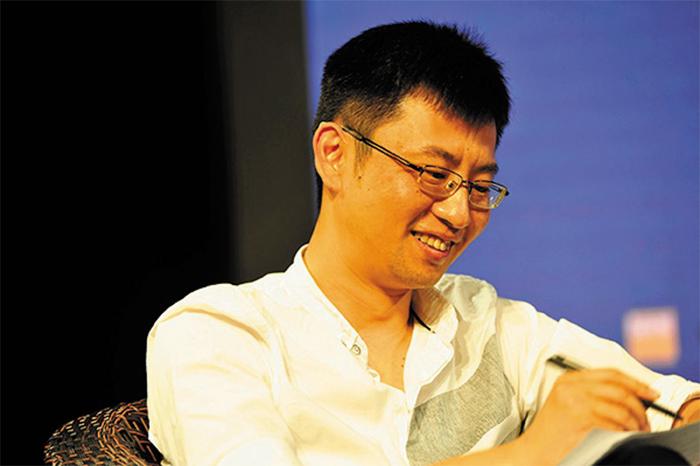

中國人民大學哲學系教授周濂的西方哲學課在喜馬拉雅上開課后,他父親成為了最積極的哲學推銷員,不停地在朋友圈轉發信息,但很快便偃旗息鼓了。他沮喪地告訴周濂說:“離我們有點遠,凡人關心的是溫飽和物質、享受和刺激,精神層面的追求有些離題,從我眾多群的反饋說明了這一點,加之老年人誰會花這個心思?”周濂回復父親說:“沒錯啊,老年人求神和養生最重要,所以,您就不用操心此事了。”

正如周濂父親所說,“哲學”離我們有點遠,又很抽象晦澀,誰會關注這個?不過,周濂在喜馬拉雅上開的這門課已經累計有150多萬的播放量了。一位聽友留言說:“在一個異化嚴重的現代社會,哲學和文學一樣,是抵抗的工具。它讓你在糾結業績、完成工作任務的同時,抽身反觀自己,‘我還是個人,一個可以思考一些別的更遼闊事物的人,而之前我都快成了一部永不停歇的漆黑機器。”

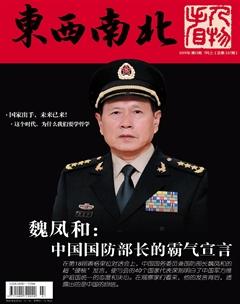

最近,周濂的這節課整理成上下冊的《打開——周濂的100堂西方哲學課》出版,他像導游一樣帶領讀者去領略西方哲學2500年的風景。與此同時,中國社會科學院哲學研究所研究員周國平翻譯的5本尼采譯著也重新出版。1986年,周國平第一本介紹尼采的專著《尼采:在世紀的轉折點上》付梓,很快引起一股“尼采熱”,這本書一年內賣了10萬冊,他翻譯的第一本譯著《悲劇的誕生——尼采美學文選》一年內賣了15萬冊——當年尼采這本書才賣了600冊。讀者的來信像雪片一樣向周國平撲來,每次去所里上班,都能抱一大捧信回去。有個女孩在信里寫:如果尼采活著的話,我就嫁給他,現在尼采不在了,我就嫁給你算了。

4月26日,周國平和周濂在北京舉辦了一場名為《今天我們為什么要讀尼采》的對談。許多年輕人到場,追問如何面對繁重的生活。

在周濂看來,現代人過的是“舒適但沒有閑暇的生活”,即使還有一點空閑,也要想方設法“投資未來”。“今天我建議你們讀尼采,希望你們不做20歲、30歲、40歲的老人,要浪漫一點,要理想主義一點。”74歲的周國平說。

“凡事哲學者,總會被這般取笑”

火車上,一群天南海北的陌生人試探著閑聊,各自介紹職業,輪到周濂時,空氣突然凝固了起來,“哦,學哲學的”。體貼的人會說:“那可是很深刻的學問。”不體貼的則會語帶諷刺地說:“學這個有什么用呢?又不能當飯吃。”

學哲學的常經歷這樣的尷尬時刻。新書中,周濂舉了一個“哲學之父”泰勒斯的例子。泰勒斯是生活在公元前7世紀的古希臘哲學家。有一次,他夜觀天象,因為太過于專心致志,一不小心,失足掉進了一口井里,正好被一個路過的色雷斯婢女看見,這個婢女于是說了句流傳千古的話:他連地上的事情都沒有搞清楚,就去關心天上的事情。

“凡事哲學者,總會被這般取笑”,柏拉圖如是說。對于哲學到底是什么,向來是充滿各種誤解。1992年,周濂和同學一起去北京的王府井參加公益活動,一個資深人士前來慰問,當她得知他們是北大哲學系的同學時,非常興奮地說:“哲學,我知道,就是把白的說成黑的,把黑的說成白的。”“這是詭辯家,不是哲學家,這是政治,不是哲學。”周濂在書中回應說。

1961年,周國平考入北大哲學系,他發現班上的很多同學中學都是學生干部,“他們認為哲學就是政治”,未來想從政。

不過,周國平趕上了上世紀80年代的哲學熱。尼采、弗洛伊德、薩特都是激動人心的名字,談論他們成了一種時尚。“你和女朋友約會,手里沒有一本尼采,女朋友會嫌棄你沒有文化。”周國平在譯尼采系列總序里回憶道。

有一次,周國平在北大辦公樓禮堂講尼采,還沒講到興頭兒上,突然停電了。臺上亮起一支蠟燭,照著臺下近千張漆黑的臉,現場一片肅靜,周國平感覺自己好像在布道。剛講完,電修好了,突然燈火通明,全場一片歡呼。那是1986年。

等到周濂入學的1991年,哲學已經很冷門了。當時他們班上三十多個人,只有六個人第一志愿報的是哲學,其中就包括他。為此,周濂還和父親吵了一架,父親希望他學國際關系,當外交官。

“當年以思潮為時尚的精神浪漫,已經被以財富為時尚的物質浪漫所取代,最有詩意的是金錢,絕對輪不到哲學。”周國平在今年的譯著總序里寫道。

不過,蘋果創始人喬布斯卻說,“我愿意用我所有的科技去換取和蘇格拉底相處一個下午”。中國前總理溫家寶在新加坡訪問時,告訴記者說,有一本書天天放在他的床頭,他可能讀了有100遍,天天在讀。無獨有偶,曾經有記者問美國前總統克林頓,除了《圣經》,哪本書對他影響最大,他的答案和溫家寶一致。這本書的名字是《沉思錄》,是羅馬帝國皇帝馬可·奧勒留傳下來的一部個人哲學思考錄。

人生是做豬而不得的旅程

泰勒斯的故事后續是這樣的。他非常不服氣,他想用實際行動反駁婢女。據說有一年,他預見來年橄欖會豐收,于是提前以低廉的價格租下了當地所有的榨油機,第二年,橄欖果然大豐收,所有人都不得不到他這里來高價租用橄欖榨油機,泰勒斯因此賺了一大筆錢。在古希臘,哲學和科學并不像現在涇渭分明,很多哲學家,同時也是物理學家、農業學家、天文學家、數學家、經濟學家等,因此,哲學常被稱為“學科之母”。泰勒斯用自己的思考和觀察換回了叮當作響的金錢。

但哲學的目的不是為了換回叮當作響的金錢。在周國平和周濂的對談活動現場,一位女生提問說:“周國平老師說年輕人應該是天生的浪漫主義者,但迫于生存壓力,年輕人卻要被迫接受高強度的工作、沒有自由的生活,對于這些,二位老師有什么建議呢?”

“個人只有兩個辦法,或者忍受,或者重新選擇。如果是我的話,我會跳槽。”周國平說,“我寧可工資低一點,但我不愿過這樣的生活,那就是選擇問題了。”

這位女生顯然沒有得到滿意的答案,繼續追問說:“這個問題我不是為自己而問,我想為更廣大的年輕人而問。要去跳槽的話,他選擇的余地可能不會很多,要么就只能去一些差的公司。”

“你要問自己真正想要的是什么,你到底想怎么樣度過你的一生,你要捫心自問這個根本性的問題。”周濂認為這也是尼采留給每一個人的終極拷問,“我們今天讀尼采,不是我們想成為尼采,我們也成為不了尼采,我們也不是想像尼采那樣生活,但是我們可以像尼采一樣發問”。

對于哲學到底有什么用,作家蔣方舟也同樣困惑。在一次與周濂的對談中,她提到列夫·托爾斯泰的一篇小說《伊萬伊里奇之死》。伊萬伊里奇是一個法官,他一輩子按部就班地生活,娶妻生子,做一個很好的公務員,兢兢業業地工作,開開心心退休,但到臨死時,他才覺得自己好像活錯了。他發現他一輩子的活法就像一個方向錯誤的車,在那一刻他非常非常的恐懼,但又不知道該怎么辦。

“其實每個人心里都明白,作為一個獨一無二的事物,他在世上只存在一次,不會有第二次這樣的巧合,能把如此紛繁的元素又湊到一起,組合成一個像他現在所是的個體。”在《我的哲學之師叔本華》的導言里,周國平引用尼采的這句話,但是為什么大家在臨死之前都活成了一個“贗品”呢?

尼采認為人不敢“成為你自己”的原因有兩點:一是怯懦;二是懶惰。“因為你真正要成為自己,你是要付出艱苦努力的,你要抵抗那些輿論的壓力,各種各樣的指責,你特立獨行肯定會受到各種壓力。所以,(想著)算了吧,跟大家一樣活算了。第二個原因就是膽小、害怕。為什么害怕?大多數人是懶惰的,少數人特立獨行的話,注定是孤獨的。”周國平解釋。

哲學家約翰·穆勒曾經問過這樣一個問題:你到底是愿意做一頭終日快樂的豬,還是一個愁眉苦臉的蘇格拉底?“哪怕做豬,快樂就好!”周濂覺得很多人都會不假思索地這樣回答,但他很懷疑“人這一輩子真的能夠像豬一樣生活嗎”,“很有可能,人生的本質就是想要做豬而不能的一段旅程”。

哲學幫你看清誰在胡說八道

周濂發現公開講座的受眾和平時上課時的學生,對于傳播內容的心理預期有很大的不同,“課堂上的學生本身就是在求索的道路上,更多的是帶著困惑而來,而聽講座的觀眾大多是來求答案的,求共情的”。

周國平

而哲學能否提供一個答案呢?周濂認為,在提供具體的人生建議方面,哲學恐怕還不如一份家用電器的說明書、機場售賣的成功學書籍、媒體上售賣的心靈雞湯看起來好用。“你要在哲學著作當中找到所謂的應對事無巨細的生活煩難問題的唯一正確答案,這個肯定是錯誤的想法。”周濂說,“從書本當中尋找能立竿見影的唯一正確解,我覺得都是對生活的誤解,你說,婚姻生活有答案嗎?你讀了一個講解婚姻的心理學著作,從此你的婚姻生活就美滿了嗎?不是這樣子的。”

“爸爸,神學院是什么意思?”“神學院就是研究上帝、研究神的地方。”“那神是只有一個還是很多個?”女兒停了一會兒,自問自答,“可能只有一個神,因為有太多神的話,我們都不知道誰是真的誰是假的。”

周濂的女兒今年六歲了,每天都有大量的問題要問,“爸爸,這是什么?那是什么?”有時候還會問出“時間是什么”“人死后會怎么樣”這樣具有哲學意味的問題。對于這些終極的問題,周濂拒絕給女兒一個標準答案,比如人死后會去哪兒,他會告訴女兒關于“死后的世界”有很多不同的回答,“有人認為死后有天堂,有人認為死后有地獄,有人認為死后什么都沒有”,然后告訴她為什么會有這樣的差異以及不同的回答各自都有什么樣的道理。

他不怕這么說太復雜了,女兒不明白。“對于死后的世界,我們也不理解,這個困惑是終身的困惑,所以你為什么要那么早就給她一個唯一標準的答案呢?這是禁錮她想象力、扼殺她的創造力的做法。”周濂說。

“哲學不是一個名詞,是一個動詞。”周濂覺得很欣慰,因為女兒至少知道了追問、反思、推理,然后嘗試給出一個自己的答案,這就是非常好的思維訓練。周國平在《教育何為》的導言里也說:“哲學始于對世界和人生的驚疑,以及尋求萬物統一性的愿望。一個人唯有在早年萌生了此種驚疑和此種愿望,才能真正需要哲學。教育在這方面的使命,就是對學生所表現出來的這種哲學的悟性加以保護和引導,但現實的情況卻是將之扼殺。”

周國平認為,現在大家對哲學諸多誤解,不是哲學的問題,而是我們的教學出了問題,比如機械地劃派,或者一味地概念灌輸。“你說說看,這給了你哲學了沒有?哲學是愛智慧,它讓你愛智慧了沒有?”周國平連發兩問,“沒有,它完全不是哲學。所以我就說中國這種哲學教學,讓人在知道哲學是什么之前,就討厭哲學了,其實你討厭的不是哲學,你討厭的是這樣一種教條的東西。”

剛進入西方哲學史的課堂時,周濂也一下子暈了。“很多大詞兒、宏觀的理論劈頭蓋臉地砸過來,你就不知道他們為什么這么說,這么說的理由和道理是什么?”“一點兒都聽不懂”,于是,周濂又把高中死記硬背的那一套用上了,考試的時候,把老師上課講的那些東西,依樣畫葫蘆寫一遍,但“這并不是真正地能夠進行所謂的哲學思維”。

周濂

在黑暗里給他遞了一根手電筒的是維特根斯坦,他最喜歡的哲學家。大一時,周濂讀到了維特根斯坦的一句話,大意是,如果像“存在”“實體”這些大詞兒,它真的有用處的話,它一定跟我們日常說的“桌子”“椅子”的語言用法是一樣的,它其實并沒有那么深奧。周濂醍醐灌頂,這讓他明白不需要過度神話一些超級概念,正確的做法是,“把它們放回到各自的歷史語境和問題脈絡里,還它們一個最親切、本真的面目”。

周濂經常會講到一個故事。1939年秋天,二戰激戰正酣,維特根斯坦和他的學生馬爾康姆在倫敦的泰晤士河畔散步。

當時有小道消息稱,德國政府正在譴責英國政府煽動一起謀殺案,謀殺的對象是希特勒。維特根斯坦評論說:“如果這個消息是真的,我也不會驚訝。”但馬爾康姆卻反駁說:“這種行為跟英國人的民族性格是不相符的。”

本來只是朋友間私下的閑侃,但是維特根斯坦卻非常生氣,甚至要和馬爾康姆絕交。五年后,馬爾康姆收到維特根斯坦的來信,終于知道了他生氣的原因。維特根斯坦在信中寫道:“你關于民族性格的議論,它的簡單幼稚使我吃驚,我因而想到,研究哲學如果給你帶來的只不過是使你能夠似是而非地談論一些深奧的邏輯之類的問題,如果不能改善你關于日常生活中重要問題的思考,如果它不能使你在使用危險的語句時比任何一個記者都更為謹慎,那么它有什么用呢?”

現代社會由于知識的普及和資訊的發達,越來越多的人可以接觸到各種各樣的“超級概念”。微信微博上,人們在非常隨意地使用一些“危險語句”,比如“韓國人就是狹隘”“西方人物質至上”“某某三觀不正”等。“像這種宏大敘事,其實都是經不起推敲的”,周濂說,哲學可以幫助我們“看清人們什么時候在胡說八道”,防止被人忽悠。

作為哲學課堂的老師,周濂最期待看到的學生的反應并不是下課鈴響了,臺下掌聲雷動,如果是這樣,“我首先會懷疑,自己是不是說錯了什么?”他引用古希臘一位哲人的話,“我認為好的哲學著作和好的哲學課堂就是這樣,在結束的時候,聽眾的表情應該是滿腹狐疑和神色不定的,這種若有所思、似有所得的感覺,才是哲學思考的感覺。”

(王睿薦自參考網)