日本低幼兒童圖畫書出版主要特征研究

周霞

[摘 要] 日本低幼兒童圖畫書的發展已經相當成熟,其創作和出版遵循著兒童生理和心理發育的基本特征,蘊含著先進的育兒理念。結合日本低幼兒童圖畫書創作和出版的案例,分析日本低幼兒童圖畫書的出版理念、圖文和裝幀設計特征,為我國低幼兒童圖畫書的創作和出版提供借鑒。

[關鍵詞] 日本 低幼兒童 圖畫書 出版 主要特征

[中圖分類號] G239[文獻標識碼] A[文章編號] 1009-5853 (2019) 04-0111-06

[Abstract] The development of picture books for young children in Japan has been quite mature. It follows the basic characteristics of young childrens physical and psychological development, and contain advanced parenting concepts. This paper combines the cases of the creation and publishing of Japanese picture books for young children, and analyzes the publishing concept, picture-text, and layout characteristics of Japanese picture books for young children so as to provide reference for the creation and publishing of picture books for young children in China.

[Key words] Japan Young children Picture books Publishing Main characteristics

低幼年齡段(0—2歲)是人的一生中智能發展極為重要也是變化十分迅猛的一個時期。這一階段低幼兒童的大腦發育非常活躍,感知覺、語言、記憶和思維等能力的形成處于敏感時期,同時這個階段也是低幼兒童 “視覺年齡”的最佳時期。圖畫書具有以圖畫為主體的鮮明優勢,給予低幼兒童的視覺影像非常直接,對兒童的感知力、形象思維能力和記憶力都具有較強的促進作用;同時,兒童沉浸在養育者閱讀圖畫書的語言中,會將感知與語言聯結,從而促進語言能力的發展。因此,低幼年齡段的圖畫書閱讀對于兒童早期能力的培養乃至一生的發展都具有深遠的意義。日本出版了大量優秀的低幼兒童圖畫書,在全世界都非常受歡迎。筆者調查當當網0—2歲階段銷量排名前100的圖畫故事書中,就有32個品種是從日本引進的低幼兒童圖畫書,由此可見日本低幼兒童圖畫書的影響力和市場號召力。日本低幼兒童圖畫書從創作到編輯都非常專業,分析日本低幼兒童圖畫書的特征,探尋其背后的創作和出版理念,可以為我國低幼兒童圖畫書的發展提供借鑒。

1 日本低幼兒童圖畫書的出版理念

日本低幼兒童圖畫書的發展,始終秉承專業和先進的創作與出版理念,可以說,正是由于這些創作和出版理念讓日本低幼兒童圖畫書處于世界領先水平,廣受全世界兒童的歡迎。

1.1 鮮明的兒童觀

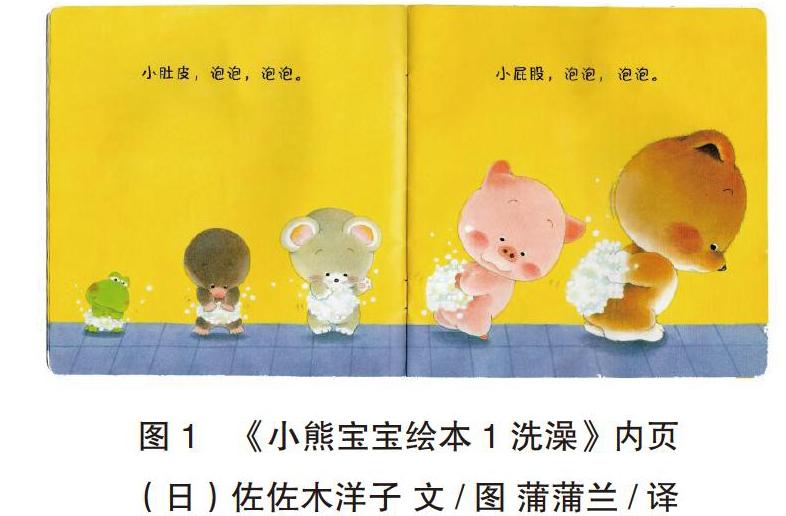

日本低幼兒童圖畫書的創作與出版具有鮮明的兒童觀,即始終強調從兒童的視角出發,創作和出版兒童喜歡的圖畫書。在第二次世界大戰之后,日本的經濟逐步得到復蘇和發展,國內社會秩序逐漸穩定,科學、教育、文化等領域開始重新整合,兒童也逐步作為與成人分離而獨立存在的個體被認識和重視。在此基礎上,日本社會進一步以開放的心態去面對和重新定義兒童這個群體,改變以成人姿態去說教的傳統,嘗試從兒童視角引發兒童興趣,產生通感,用兒童主動接受的方式處理圖畫書敘事形式 [1]。兒童是否樂意接受并產生興趣,這一基本要求成為衡量一本圖畫書成功與否的重要標準。秉承著這種出版理念,日本童書出版界培養了一批深具兒童觀和職業專注度的低幼圖畫書創作者。例如,創作“小熊寶寶”和“噼里啪啦”系列的佐佐木洋子,創作“可愛的鼠小弟”系列的中江嘉男和上野紀子,創作“親親小桃子”系列的豐田一彥,創作《鱷魚怕怕,牙醫怕怕》的五味太郎等。這些創作者專注于低幼兒童的審美喜好,從兒童本位的創作視角出發,貼近低幼兒童的生活狀態,用簡潔、親切、各具風格的藝術表現方式呈現作品內容,讓低幼兒童易于理解,使他們產生共鳴。因此,他們的作品深受低幼兒童的喜愛。中江嘉男和上野紀子夫婦創作的鼠小弟,在日本自1974年問世以來就深受孩子們的喜愛,僅《鼠小弟的小背心》就重印160次以上;而佐佐木洋子創作的“小熊寶寶”系列圖畫書引進至中國后,在當當網常年高居圖畫書暢銷榜前列,讀者好評高達66萬多條。

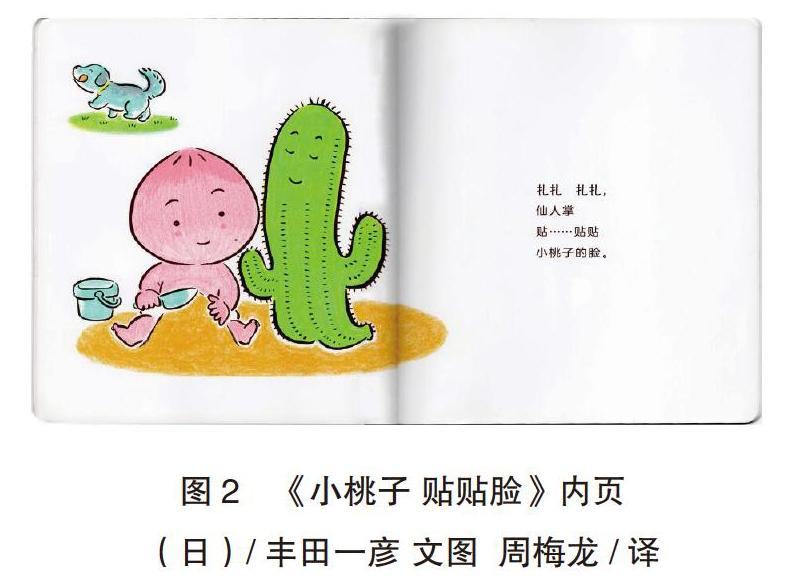

1.2 高度的專業性

日本低幼兒童圖畫書創作和出版的專業程度非常高,創作者和出版者會特別針對各個細分年齡段的認知程度和身心發展特點來創作和出版圖畫書。1956年,福音館書店推出月刊圖畫書《兒童之友》, 每期雜志就是一冊圖畫書,這種前所未有的面向兒童的圖畫式雜志,在當時的日本圖書出版界是創新之舉。《兒童之友》先是對以3歲、4歲、5歲兒童為對象的圖畫書進行了專業的市場細分,并隨后發行了單行本故事圖畫書;緊接著以0歲、1歲、2歲低幼兒童為對象的低幼圖畫書月刊也在《兒童之友》創刊,這是具有里程碑式的又一創新舉措,奠定了日本低幼圖畫書月刊的國際地位[2]。此后,其他出版社也緊跟福音館書店的步伐,開始為低幼兒童出版圖畫書。日本低幼圖畫書的編輯和創作者,在認真分析低幼兒童認知特點的基礎上,對讀者對象進行了準確的年齡細分,逐漸找到符合低幼兒童接受能力的敘事邏輯和語言,讓作品真正做到符合低幼兒童的成長發育軌跡。在專業化的出版理念指導下,日本涌現出很多既有創新意識又符合低幼兒童視聽和理解的作品。比如,《小桃子,貼貼臉》是針對1—2歲左右低幼兒童的情緒體驗圖畫書,這一階段的低幼兒童對體驗和表達喜、怒、哀、樂等情感的能力已經具備,而這本書描繪的正是小桃子在跟好朋友仙人掌貼貼臉被扎到之后,先含淚忍啊忍啊,碰到媽媽后,在媽媽懷里哇哇大哭,最后跟媽媽貼貼臉破涕為笑等一系列情緒的變化。這本書非常生動細膩,在日本和中國也大受低幼兒童的歡迎;又如,《小雞球球藏貓貓》是針對兩歲左右低幼兒童的圖畫書,這本書的主題是日常生活中低幼兒童最熟悉和喜歡的“藏貓貓”游戲,看似重復而簡單的游戲, 其實是源于對兒童心理的了解和關注。書中充滿了吸引低幼兒童注意力的巧思,小翻頁的設計與內容結構相得益彰,讓孩子們在“藏與找”的過程中,參與故事敘事,感受互動的樂趣。

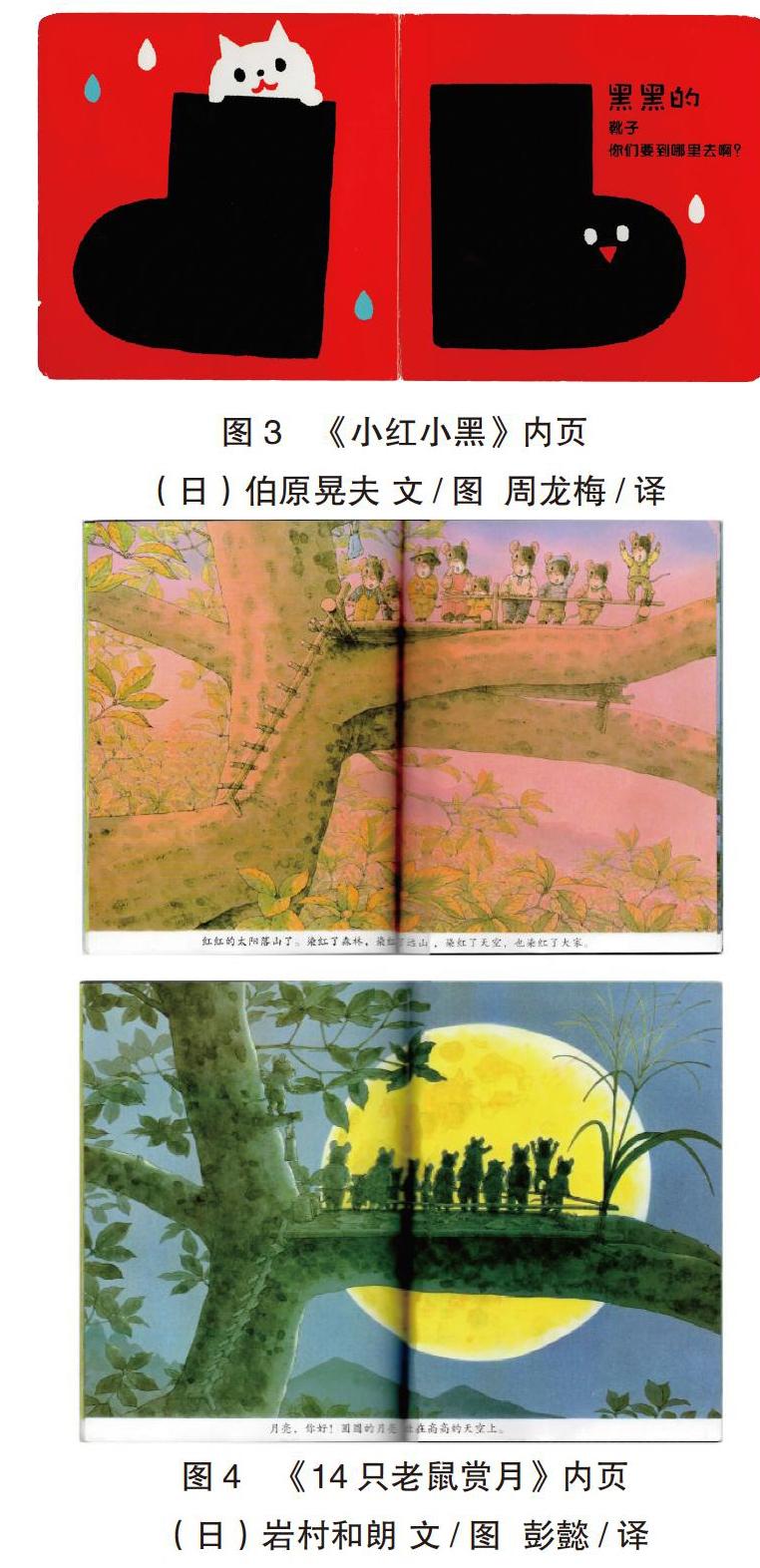

1.3 親子共讀的理念共識

在日本低幼兒童圖畫書的發展過程中,親子共讀的理念始終融匯在創作、出版和推廣等環節之中,創作者、出版者、推廣者、閱讀者(成人和孩子)這些相關的參與者都形成了統一的共識,即低幼兒童圖畫書是成人與低幼兒童之間情感流動、互動溝通的橋梁,親子共讀是低幼兒童成長過程中安全感、情商發展的有益方式。因此,在低幼兒童圖畫書的創作過程中,作者對于圖文的處理,會考慮到成人口述的需要,給成人講述者留有空間。更重要的是,這種親子共讀理念的傳遞,讓成人了解到,家庭親子共讀是理解、陪伴孩子的極佳方式。成人講述者將創作者的作品通過自己的聲音轉述給低幼兒童,或者講述者形成自己的理解,用自己的方式進行演繹,并通過提問互動、游戲等方式與低幼兒童進行交流,實際上是把創作者的世界觀連同自己的世界觀一起傳遞給孩子。這種代際的交流對于營造家庭良好的親子氛圍,塑造兒童健康的品格與性情大有裨益。例如,創作出經典圖畫書系“十四只老鼠”的作者巖村和朗,是一位帶著家人離開大城市去鄉間居住,踐行親近自然的藝術家。他的圖畫書作品里處處流淌著自然的美好、家庭的溫馨與個體的尊嚴。成人講述者在講述14只老鼠搬家、吃早餐、賞月、洗衣服、種南瓜、挖山藥等日常生活時,往往能夠發現令人感動或者讓人會心一笑的細節,在引導孩子觀察和理解的過程中,講述者無形中也把作者和自己對大自然、對家的熱愛之情傳遞給了孩子。

2 日本低幼兒童圖畫書的圖文特征

圖文是圖畫書的主體內容,日本低幼兒童圖畫書的創作者和出版者會從文字、圖畫以及圖文關系入手,潛心創作和打磨出專業性和趣味性俱佳的作品。

2.1 兒童式語言和重復句式的運用

日本圖畫書之父松居直曾說:“圖畫書的好壞,取決于圖畫書中有多少讀者和聽者發自內心產生共鳴的語言,正是這樣的語言,塑造出了豐富而溫暖的意象。” [3]。0—2歲恰好處于低幼兒童習得語言的最佳時期,因此,日本的低幼兒童圖畫書文字和詞句的創作十分講究,會根據0—2歲不同階段低幼兒童的語言特征和理解能力,選擇低幼兒童能夠接受和認可的語言文字,即口語化的“兒童式語言”來進行創作,而且大量運用重復句式。比如圖畫書《噗,噗,噗》全文僅由“噓” “噗”“噗噗”“啊嗚” 等字詞組成,非常貼近0—1歲低幼兒童的發聲習慣,所以能夠吸引低幼兒童的注意力。《小桃子悄悄的》這本書則非常適合7個月—1歲半左右處于語言發展“預備期”的低幼兒童閱讀,因為這一時期的低幼兒童對特定的聲音有敏銳的反應,而這本書中有能激發他們興趣的 “汪汪汪”“喵喵喵”“喔喔喔”等動物擬聲詞以及“咕嚕、咕嚕”“轟隆、轟隆”“咔嚓、咔嚓”等事物的擬聲詞,便于低幼兒童重復地聽和模仿。日本繪本大師五味太郎的經典圖畫書《鱷魚怕怕,牙醫怕怕》則非常適合兩歲左右的兒童閱讀,該書在書名上兩次使用了“怕怕”這個詞,疊音的運用讀起來朗朗上口又趣味十足,而且作者把牙醫與鱷魚的臺詞設計得一模一樣。重復句式的運用,可以加深低幼兒童的語言印象,發展低幼兒童的語言感知能力。

2.2 恰到好處的篇幅

文字篇幅即文字的長短。日本低幼兒童圖畫書隨著閱讀對象和年齡的變化,文字篇幅的長短也會相應發生變化。作者在創作圖畫書的過程中,對于文字的篇幅是字斟句酌,看似短短的幾個詞語或者一句話,往往是創作者和編輯反復研究和探討而來,多一個字還是少一個字,怎么排列,如何斷句,大有學問。比如,針對0—1歲低幼兒童的圖畫書一般只是簡單的詞語或者語句組合。例如,《嗡嗡小黃》一書中,每一頁上都沒有完整的句子,只有短語,或者短語的組合,如“小白 杯子 咕嘟咕嘟咕嘟”,這樣的篇幅設計使得文字充滿了節奏感,同時也便于幼兒理解語言的意義,一般出現在沒有什么連續性故事情節的圖畫書中。在針對1—2歲低幼兒童的圖畫書中,文字篇幅會有一定程度的增加,出現短句,或者是簡單的對話,這樣的篇幅一般出現在有簡單故事情節的圖畫書中。例如,“小熊寶寶”系列圖畫書中的頁面上就會出現“哎哎,小熊,你去哪兒呀”這樣的短問句以及“刷牙,千萬不能忘”這樣的祈使句。而《鼠小弟蕩秋千》相比而言,語言的篇幅就會更長一點,通常由幾個簡單的詞語或短句組成一個相對較長的句子,如“海獅先生,你也太重了,蕩不了”或者“誰說我蕩不了?喂,讓開,讓開”,這些句子對應著更豐富一點的故事情節,但這仍然是可以被兩歲左右兒童接受的篇幅。

2.3 簡單有趣的角色造型

角色造型設計是圖畫書創作過程中的一個重要部分,它相當于是圖畫書作者創造的演員,擔負著演繹故事、推動故事情節發展、揭示人物性格和圖畫書主題的任務。日本低幼圖畫書中的角色造型設計,遵循了低幼兒童的心理和審美狀況。首先,日本低幼圖畫書以動物為主要角色的居多,因為兒童的審美意識通常都具有“泛靈化”的特點[4],低幼兒童很天然地愿意看到動物像人一樣生活的種種行為,而動物也可以給圖畫書創作者帶來更多的想象和創作空間。所以日本的創作者從兒童的特定心理出發,以寫實、夸張、擬人等手法創作出了許多經典有趣的動物角色造型,如鼠小弟、小熊寶寶、小雞球球等。創作者還會考慮角色所承載的性格、肢體動作、情感、生活環境等因素,讓創作出來的角色貼近生活,深入人心。其次,不同的低幼圖畫書創作者創造的角色造型雖然有著他們自己的特點,但又有著一個共性,那就是簡單。例如,西卷茅子創作的《我的連衣裙》,角色造型是一只小兔子,看上去非常稚嫩,圓圓的腦袋、三角形的連衣裙都是再簡單不過的形狀和線條,就好像孩子信手涂鴉時完成的一幅彩鉛畫,但這也正是作者所追求的效果;而豐田一彥創作的小桃子形象,是一個穿著白色尿片的粉紅色桃子,寥寥幾筆勾勒出的小桃子柔軟可愛,像極了剛剛出生不久的嬰兒。這些簡單有趣的形象都讓孩子感到熟悉和親切。

2.4 充滿想象空間的圖文關系

盡管圖像與文字是兩種不同的藝術形式,但兩者之間的互動及其所形成的反差成就了圖畫書,使其成為一種高度專業的藝術形式。圖畫書以圖文之間的巧妙互動來傳遞訊息,即圖文合奏[5]。對低幼兒童來說,他們通常以看圖為主,大人的講述是他們專注看圖時的背景音,在視覺和聽覺的交織作用下,在翻頁的過程中他們將圖與圖之間呈現的情節在腦海中串聯起來,猶如放電影一般。想象的空間在閱讀中逐漸被建構,對于孩子而言,他們從內心迸發出強烈的臨場感和成就感,并且一直置身于這種氛圍里,“想象力”也就慢慢被強化和豐富。因此,低幼兒童圖畫書要激發兒童的想象,圖文關系是關鍵。日本低幼兒童圖畫書對于圖文關系的處理就非常成熟。例如,《鼠小弟的蹺蹺板》就是一本圖畫自身敘事性很強的圖畫書。鼠小弟和大象哥哥玩蹺蹺板,鼠小弟太輕了,他只能一次一次叫來自己的朋友幫忙。畫面上的文字是鼠小弟和朋友們簡短的對話,每一頁的圖畫自身都在講述故事,隨著翻頁結構產生的視覺節奏越來越緊湊,低幼兒童就會越來越被畫面吸引,去想象故事后面的情節。這樣的圖文關系就達到了“文×圖”的效果[6],即低幼兒童耳朵聽著大人講述文字內容,自己通過具有敘事功能的圖畫去理解故事,調動起視覺、聽覺和想象力,極大地提升了認知能力。