作為問題的“藝術學中國學派”

王一川

【摘 要】 藝術學中國學派在目前還是一個問題。首先需要區分藝術門類流派與藝術門類學派、藝術流派與藝術學派、藝術門類流派與藝術流派、藝術門類學派與藝術學派、藝術門類流派與藝術學派、藝術門類學派與藝術流派等六組關系,還需要思考當今世界是否確實存在藝術學派、什么是藝術學派、倚靠什么力量去指認藝術學派、現在研究藝術學中國學派有什么現實意義等四個問題。要建藝術學中國學派,先練藝術學中國學說,也即通過逐步積累和突破的方式去建設。少談學派先做學說。

【關鍵詞】作為問題的“藝術學中國學派”;藝術門類流派;藝術流派;藝術門類學派;藝術學派

《藝術學研究》編輯部組織的“藝術學中國學派的學理與路徑”研討會是有意義的。不過,之前剛看到這題目時,還是心生疑慮:藝術學有中國學派嗎?坦率地說,我是帶著疑問來參加這個會的。聽取了中國電影學派、中國樂派、中國電影敘事空間、中國電影中的“游觀”等主題發言,感覺準備得認真、扎實,體現了年輕學者在這方面的探索和思考。它們雖然沒能直接打消我對“藝術學中國學派”已有的疑慮,但還是對思考這個問題有益處,特別是讓我的思考有了更加明確的針對性。下面就談談我個人對藝術學中國學派問題的初步思考。這其中主要還是想提出問題來,請大家討論,共同來思考。

一、六組關系

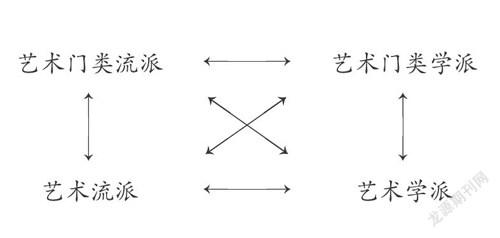

探討藝術學中國學派問題,首先需要做一個區分。區分什么?區分兩個系列的關系:一個系列是藝術門類流派和藝術門類學派的關系,另一個系列是藝術流派與藝術門類流派的關系。不過,全面地看,這里實際上涉及至少六組關系:

第一,在門類藝術層面或上橫軸上,需要區分藝術門類流派與藝術門類學派的關系。前者是指有獨特藝術風格的門類藝術家共同體狀況,后者是指有獨特藝術主張的門類藝術研究共同體狀況,也就是門類藝術創作共同體與門類藝術研究共同體的區分。

第二,在藝術或一般藝術層面或下橫軸上,需要區分藝術流派與藝術學派的關系。前者是指多個藝術門類之間有共通藝術風格的藝術家共同體狀況,后者是指多個藝術門類之間有共通藝術主張的藝術研究家共同體狀況,也就是藝術家共同體與藝術研究家共同體的區分。

第三,在流派層面或左邊縱軸上,需要區分藝術門類流派與藝術流派的關系。這就是各個藝術門類自己的藝術家共同體與多個藝術門類之間的藝術家共同體的關系,屬于特殊流派與一般流派的區分。

第四,在學派層面或右縱軸上,需要區分藝術門類學派與藝術學派的關系。這就是各個藝術門類中的藝術研究家共同體與多個藝術門類之間的藝術研究家共同體之間的關系,也就是區分特殊學派與一般學派。

第五,有時候,各個藝術門類流派與藝術學派之間也會發生斜線上的聯系。這意味著區分門類藝術家共同體與藝術研究家共同體之間的關系,前者往往成為后者的研究對象。

第六,同樣,藝術門類學派與藝術流派之間也會發生斜線上的聯系。這就是藝術門類研究家共同體要考慮一般藝術流派問題本身及其在藝術門類中的存在狀況。

這樣,兩條橫線和兩條縱線上的關系,再加上兩條斜線上的關系,共同構成六組關系,都需要做出區分,并且看到它們之間的復雜聯系。這里要細說每一組關系的具體情形,可能辦不到,因為時間有限。但是,不妨重點說說第一組關系。剛才聽得比較多的,主要還是藝術門類流派,如音樂有樂派、電影有影派、戲劇有戲派、繪畫有畫派等。這比較容易理解,就是分別指音樂家共同體、電影家共同體、戲劇家共同體和美術家共同體。但是,如果是談論某某音樂學派、某某電影學派、某某戲劇學派或某某畫派,也即藝術門類學派,那就需要追問它們的“學”究竟體現在哪里?也就是分別需要音樂研究家共同體、電影研究家共同體、戲劇研究家共同體或美術研究家共同體能夠站出來,才能夠回答。這也就是需要這些門類藝術研究家切實頂起這頂“學”帽來。當藝術門類流派更多地由門類藝術家去支撐之時,門類藝術學派則更多地需要門類藝術研究家去支撐。他們的分工和貢獻各有不同,各得其所。

同時,我想還需指出的是,門類藝術學派除了“學”的支撐以外,同時也需要門類藝術創作及其成果即作品去支撐,也就是門類藝術作品與門類藝術研究一道共同支撐起門類藝術學派。門類藝術作品是基礎,在它的基礎上生成相應的門類藝術史、門類藝術理論、門類藝術批評等學術成果。假如沒有門類作品去支撐,那門類藝術學派就是空的;而假如沒有門類藝術研究成果去引領,那門類藝術學派就不成其為“學”乃至“學派”了,很可能只是停留于門類流派的層次上。

二、四個問題

談論藝術學中國學派,除了上述六組關系以外,需要考慮的問題還有很多。就藝術門類來說,現行中國藝術學學科門類涉及七大門類藝術,按學科順序排,就有音樂、舞蹈、戲劇、電影、電視藝術、美術和設計七個門類,更別說同樣還應該把建筑、書法、攝影等納入進來(它們現在一般被歸入美術學)。同時,如果我們要談論藝術學中國學派或中國藝術學派,就必須同外國或西方藝術學派做比較,這就涉及藝術學派的知識型或者是知識范式問題。因為,我們一談藝術學中國學派,肯定就有一個參照系,有一個對象,有一個對話的伙伴,也就是要與外國藝術學派做比較,或者是同它們相對而言。

因此,一旦談到藝術學中國學派這樣一個知識型或知識范式問題,可能涉及至少四個問題需要考慮:

(1)當今世界是否確實存在藝術學派?

(2)什么是藝術學派?

(3)倚靠什么力量去指認藝術學派?

(4)現在研究藝術學中國學派有什么現實意義?

問題之一:當今世界是否確實存在藝術學派?當今世界上總共存在哪些或者多少藝術學派?而在其中,中國藝術學派有何地位?當前是否是談藝術學派的時機?如果從共識來看,世界上真的存在藝術學派嗎?在英語世界,藝術學到現在也還沒有一個專門詞語,這是大家都熟悉的,而只能用“藝術研究”之類詞組去替代地表達。德國學者瑪克斯·德索(Max Dessoir,1867—1947)于1906年正式提出“Kunstwissenschaft”,直譯為“藝術科學”或“藝術學”。但是這至今沒有被英語接納,至于法語也沒有聽說接納。到現在為止的英語國家都還沒有“認賬”,這是否本身就是一種態度?是不是存在著這種研究各個藝術門類之間的普遍規律的藝術學問?如果有,那它的標志有哪些?如果沒有,我們現在來談,是不是有點時機不對?再說如果有的話,世界上到底有多少藝術學派?我想還是需要去清理的。我們有沒有清理過?再說了,假如要談所有或多個藝術門類都適用的普遍的藝術流派,現在有沒有?后現代?后殖民?大數據?人工智能?然后再來談談跨門類的普遍性的藝術學派有沒有。我這里只是把問題提出來,因為感覺這就是第一層次的問題。世界上到底有多少個藝術學派?在其中我們的地位和作用何在?這是需要共識或大致共識的。假如這樣的前提都沒有,如何去談藝術學中國學派?如果說是談論世界文明古國的藝術,我們恐怕只能談藝術思想流派和藝術思想體系,而不好去多談什么“藝術學”或“藝術學科”,因為古代時期還沒有這種在現代性以來才逐漸興起的“藝術學”或“藝術學科”。當然也可以談,但就比較寬泛和不嚴格了。那是文明古國時候的事,至少只是一種對現在產生影響的傳統或遺產,跟現在沒有什么直接的共生關系。我覺得這是需要探討而又懸而未決的第一個問題或難題。

問題之二:什么是藝術學派?也就是藝術學派的內涵、標準及研究方法等是什么?假設有,真的要談,至少應當有幾方面的基本指標。第一,是否有屬于這個學派的一套基本學術概念或學術范疇?第二,與此相連,是否有屬于這個學派的一套獨特的方法(論)體系?這里是有沒有一套,而不只是一個。有沒有一整套學術概念或范疇以及方法,是判斷藝術學派的最基本的標尺。且不說藝術學派,單就說它的更基本的成熟的藝術學著述,也需要有其在學術概念及方法等領域的獨特建樹。當年李澤厚的《美的歷程》(1981)就至少貢獻了兩個獨特概念,一個是從克萊夫·貝爾(Clive Bell,1881—1964,英國美學家)那里借來的“有意味的形式”說,第二個就是獨創的“積淀”說。再有就是在研究方法上形成了藝術觀念史研究方法,即是以統一的藝術觀念去引領各門類藝術史之間的融通。這本著作,其實稱得上是藝術通史或藝術觀念史。帶著這兩個觀念,即藝術是有意味的形式以及通過社會實踐來積淀,那本來是非實用的、非藝術的青銅饕餮、彩陶等,經過漫長的社會實踐積淀后,轉化成為有意味的形式—即藝術。可見,一個藝術學派至少需要一整套概念、范疇和方法體系。第三,同樣需要聯系起來考慮的是,是否有代表性藝術理論家?要有人才做得了學派這個事,形成學術共同體。這里面就包括是否有代表性的論文或著作。第四,是否有標志性藝術作品?或者是否有被重點發掘的藝術品傳統?藝術學派的背后,一定要有相應的藝術品來支撐,因為光靠藝術理論或藝術研究還不足以支撐藝術學派。黑格爾需要有具體而又豐厚的藝術作品支撐,例如古埃及藝術、古希臘藝術、現代的浪漫主義藝術等,才能創造出由象征型、古典型和浪漫型三大類型觀念組成的藝術理論框架或藝術史概念系統。我覺得要有類似這樣一些東西來支撐,包括代表性藝術研究著述和代表性藝術作品,至少滿足上述四項條件。如今我們有沒有?確實應當認真思考。

問題之三:倚靠什么力量去指認藝術學派?指認一種藝術學派,同時依賴于兩種力量:一種是自我認證,叫自證;還有一種是靠他者來旁證,可稱為他證。一個藝術學派的成立,不僅要靠自證,更應靠他證。學派不能僅僅滿足于由自我去證明,如公開宣布說我有學派或我們有學派了。光自己說不夠,還得由別人來說。一個藝術家說自己是大師,而不是由旁人來說,他好意思嗎?權威嗎?還是得靠藝術批評家和觀眾去說。假如我們說有藝術學中國學派,光我們說了還不行,還要旁邊的他者說你行才行。為什么人們要照鏡子,一定要找一個鏡子來對照?就是要靠外在的因素來證明自己。假如我們中國有藝術學中國學派,那就肯定是同其他學派相對而言的,是在一面或多面他者鏡子的映照下才成立的,所以他者是一面重要的鏡子。只有依靠他者的確證即他證,我們的中國學派才能成其為學派。而假如光靠我們自己說,那就是自說自話,不好,至少不全面。完全是自說自話,就缺乏公信力了。到如今,憑誰來自證和他證藝術學中國學派?想必還有一段不短的路要走。

問題之四:現在研究藝術學中國學派有什么現實意義?也就是現在來談論藝術學中國學派,對于今天正在進行中的現實的藝術活動—藝術創作、藝術鑒賞和藝術研究等方面,有何現實意義。這一點可能是大家都很明確的:進入新時代以來,人們都在談論中華民族偉大復興需要中華文化藝術的繁榮興盛,同時也需要建立中國藝術學的學科體系、學術體系和話語體系。今天確實有這么一個迫切的現實需要,有這么一個特定的時代背景,促使人們來提出和思考藝術學中國學派問題。也就是說,當中國崛起了,特別是經濟上或物質上崛起了,需要和希望在文化或精神上也匹配出相應的東西,也即同樣實現崛起。這時提出并探討藝術學中國學派問題,確實具有現實意義。不過,這個問題看起來應當是四個問題中最容易回答的,但同時,也是它們中最不容易說清道明的。因為,經濟或物質上的崛起容易找到指標,而文化或精神上的崛起卻難以建立指標體系。

前面三個問題確實還不容易說清楚。其中的第一個問題我自己就沒有研究。就我自己的有限閱歷看,在當今英語世界或西方世界,討論各個門類自身的規律或特性的學術成果很多,但是把各個門類融通起來探討的較少。即便是組成像中國藝術研究院這樣的學術機構的也很少。斯坦福大學藝術與藝術史系把研究錄像、繪畫、紀錄片等領域的教師放在同一個系,并不是出于統一的普遍的“藝術學”概念,而只是出于一種目前需要,一種不便安排的安排。至于將來是否會接受或接納“藝術學”概念,有待于觀察。不妨想一想,這種不便安排的安排本身,也可能就是一種安排。它說明了什么?說明美國領先高校也已經感到,傳統的美術史系單純研究美術門類已經不夠了,需要把不同藝術門類的研究組合或拼貼起來,組成一個系來建構。所以說不定,我們談論藝術學或藝術學理論學科,中國還是走在前面的,也很有可能是“變軌超車”。

說到底,問題之一、之二和之三都需要花較多時間去研究。研究藝術門類流派比藝術流派要容易,研究藝術門類學派也比研究藝術學派要容易,但都需要有所區別。前不久,有做門類批評的學者就不相信有藝術批評存在,認為只存在門類批評,例如音樂批評、舞蹈批評、戲劇批評、電影批評、電視藝術批評、美術批評、設計批評,不知道什么是藝術批評。門類專家自有他的道理,藝術專家也有其思維邏輯。由此看,研究藝術學中國學派確實是一件很嚴肅的事,需要相關標準去衡量,依賴于若干證據去支撐,也就是需要回答上面說的這些問題,或者至少在這些問題領域有建樹、有推進。這樣來思考藝術學中國學派,才是扎實、穩妥的。

說到這里,我還有個或許并非多余的擔憂:假如世界上其他國家、特別是文化上領先的國家,一律沒有談論藝術學及藝術學派,而我們自己卻在這里單獨地大談特談它。這樣的狀況會說明什么?是說明我們已然走在世界藝術學及藝術學派的最前列,還是說明我們依然身處世界藝術學及藝術學派的最后面、外面或邊緣?因為,越是被起勁地談論的東西,或許可能越是恰恰缺少的東西。或者,越想去談論某種東西,越表明你在那方面缺乏底氣。

三、要建藝術學中國學派,

先練藝術學中國學說

到這里,我想坦率地說出我的一個觀點或建議:要建藝術學中國學派,先練藝術學中國學說。或者更簡單:要建中國藝術學派,先練中國藝術學說。學說,我在這里把它理解為學說話。先不提“學派”而先提學說話。先學說情、先學說理、先學說史,還有先學說評,等等,這是不是有可能?先學說話,也就是先把學說(話)做起來,先談藝術學說。等有朝一日慢慢積累多了,再去說藝術學派。“革命”可以分兩步走:先有藝術學說,再有藝術學派。

當然,這兩步其實還可以細分成更小因而更多的步子,都是一步一步地來。原來叫大理論、堂皇敘事或大敘事,現在就多做小理論或小敘事。從小理論開始學說,分步走,一步一步地積累。就像建“高峰”,要先建“高原”,而“高峰”這個事不能太急。60年前的1959年,上海音樂學院學生接到創作任務,要創作一個建國10周年獻禮作品,他們面臨可以選擇的三個題目:第一個是“大煉鋼鐵”,當時是在“大躍進”的熱潮中;第二個是“全民皆兵”,那會兒最火的題目;第三個才是民間愛情傳說“梁祝”(也就是現在的“非遺”),當時還算不上熱潮。按照這批年輕學生們的直覺,這三個題目的重要性是依次遞減的,因而他們對此的創作興趣也是遞減的。但最后,學院領導拍板做“梁祝”,因為它最適合小提琴協奏曲,當然得服從。沒想到一舉而取得巨大成功,一下子就創作出這么多年來人們還要不斷回味和景仰的音樂經典。[1]我問了音樂界的一些專家,如果說中華人民共和國成立以來音樂方面有經典或有“高峰”的話,那么這個肯定算。這樣一下子就創作出60年來的音樂經典或音樂“高峰”,當年的年輕音樂人自己是不可能預想到的。起初不起眼的小題目,居然可以做成大經典。

總之,要建藝術學中國學派,先練藝術學中國學說。一步一步地來,或者分多個步驟走,做多了,一點點積累起來,說不定誰就在這方面有突破。當這樣的積累和突破多起來,藝術學中國學派的基本條件就逐個地得到滿足了。那時,或許就有他人發自內心地出來指認了,而不必等到我們自己來說了。到那時,當我們自己不說藝術學中國學派時,或許就有了,也就是了。至于目前,恐怕還是少談學派而多做學說為好。

責任編輯:王瑜瑜

[1] 參見黃旭東:《藝術明珠“梁祝”創作過程真相—協奏曲創作的參與者與知情者訪談實錄》,《音樂愛好者》2008年第12期;爍淵:《“梁祝”策劃的最新解讀》,《決策與信息》1999年第8期。

本文系2018年度國家社科基金藝術學重大項目“文藝發展史與文藝高峰研究”(項目編號:18ZD02)階段性研究成果。