黃河中游水庫群聯合調控塑造高效輸沙洪水探討

李勇 竇身堂 謝衛明

摘要:基于三門峽水庫、小浪底水庫實測資料與數學模型計算成果,對黃河中游水庫群水沙聯合調度塑造高含沙水流進行研究,重點探討了古賢水庫建成運用后的影響,得出以下主要結論:①利用古賢水庫提供可調水量沖刷三門峽水庫并與小浪底水庫錯峰,可塑造小浪底水庫最長歷時的排沙過程,此方案下小浪底水庫出庫含沙量在50 kg/m以上的天數約為20 d,雙庫聯合運用較單庫運用含沙量大于50 kg/m的天數增加7 d;②利用古賢水庫提供可調水量沖刷三門峽水庫并與小浪底水庫沙峰對接,可塑造小浪底水庫最大出庫含沙量,此方案下小浪底水庫最大出庫含沙量在400 kg/m以上,日均含沙量在200 kg/m以上的天數約為3d,沖刷量增加1.8億t。合理運用黃河中游水庫群進行聯合調水調沙,可有效塑造高效輸沙洪水過程,并達到減少水庫泥沙淤積的目的。

關鍵詞:數學模型;高效輸沙;水沙調控;聯合運用;水庫群;黃河中游

中圖分類號:TV145;TV882.1

文獻標志碼:A

doi:10.3969/j.issn.1000- 1379.2019.02.005

1 概述

目前,黃河中下游河段水沙調控主要依靠萬家寨、小浪底兩座水庫,在調控手段方面,中下游水沙調控主要通過水庫泄流直接沖刷下游主槽:在調控目標方面,中下游平原河段主要目標為排沙人海[1]。2002年以來,以小浪底水庫為主進行了19次調水調沙,在攔沙和調水調沙的共同作用下,下游河道全線發生沖刷,累計將23.35億t泥沙沖刷人海,主河槽最小過流能力由1 800 m/s恢復到了4 000 m/s以上[2]。水庫攔沙和調水調沙運用在減少下游河道淤積、恢復主河槽過流能力等方面發揮了重要作用,進而對穩定河勢、保障黃河防洪安全和灘區群眾正常的生產生活發揮了巨大作用[3-4]。

然而,現狀黃河水沙調控體系尚不完善,目前主要依靠小浪底水庫調水調沙,在泥沙調節方面存在很大的局限性,難以充分發揮對下游河道的減淤作用和主槽維持作用[5-6]。小浪底和三門峽水庫聯合運用,總體上具有“蓄清排渾、蓄洪削峰(洪水資源化)、塑造協調水沙關系、盡量減少花園口2 600 m/s中小流量級輸沙”的特點[1]。但是,由于缺少具有較大庫容的上游水庫的配合,三門峽和萬家寨水庫調水調沙庫容都非常有限,因此對水沙過程的調節具有很大的局限性。從協調水沙關系、提高河道輸沙能力的角度看,主要表現為:①小水被迫排沙,花園口2 600 m/s以下流量級水流仍然攜帶較多的泥沙進入下游,即“小水帶大沙”;②“以單庫為主的調水調沙過程中,洪水前期空載,后期小水帶大沙”等方面問題突出。規劃的黃河古賢水利樞紐位于黃河中游北干流下段,設計調水調沙庫容為20.0億m,攔沙庫容為93.6億m[7]。古賢水利樞紐建成后,可與萬家寨、小浪底水庫進行聯合調水調沙,進而為更好地開展黃河中下游河段水沙調控提供重要支撐條件。

為了使黃河中游水庫群聯合調控在黃河中下游河段水沙調控中發揮更大作用,本文通過對三門峽水庫實測資料、小浪底水庫實體模型試驗資料、數學模型計算成果等的初步分析,探討古賢水庫(調水調沙補水作用)、三門峽水庫(一定程度的補沙作用)配合小浪底水庫進行三庫聯合調控,塑造大流量、長歷時、較高含沙量洪水的可能性。

2 水庫群聯合調控塑造高含沙洪水的可行性

2.1 三門峽、小浪底兩庫聯合運用的局限性

未來50 a按照1968-1979年+1987-1999年+1962-1986年代表水沙系列,在進入下游的年均水量、沙量分別為300億m、10.02億t的條件下,經過小浪底、三門峽兩庫調節后,2 300 m/S以下流量級挾帶沙量占汛期沙量的比例由入庫的57. 50/0減小為38.2%,但仍占有較大比例;800~2 300 m/s流量級水量、沙量分別為41億m、3.41億t,分別占汛期的32%、35%,與2 300~4 000 m/s流量級的比例38010、42%相當。這也是小浪底與三門峽水庫聯合運用的情況下,下游河道仍然大量淤積的重要原因之一。

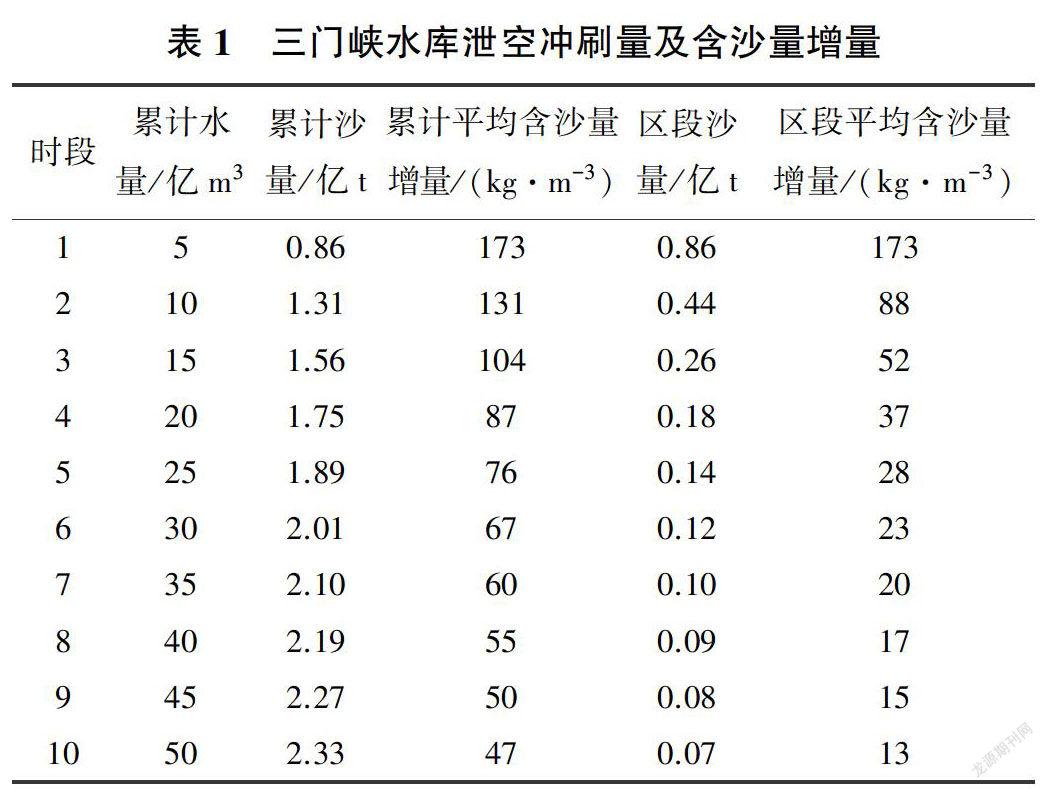

此外,實測資料和模型試驗數據表明,洪水初期溯源沖刷強烈,沖刷效果較好,但隨著沖刷歷時增長和庫區淤積物的減少,沖刷效率明顯降低,基本呈現為對數相關關系。由表1可知,對于第1~第4個5億m3來水量條件,平均含沙量增量分別為173、88、52、37 kg/m3:進一步統計可知,前20億m3水量累計沖刷量約為1.75億t,累計平均含沙量增量為87 kg/m;對于第10個5億m水量的平均含沙量增量只有13 kg/m。

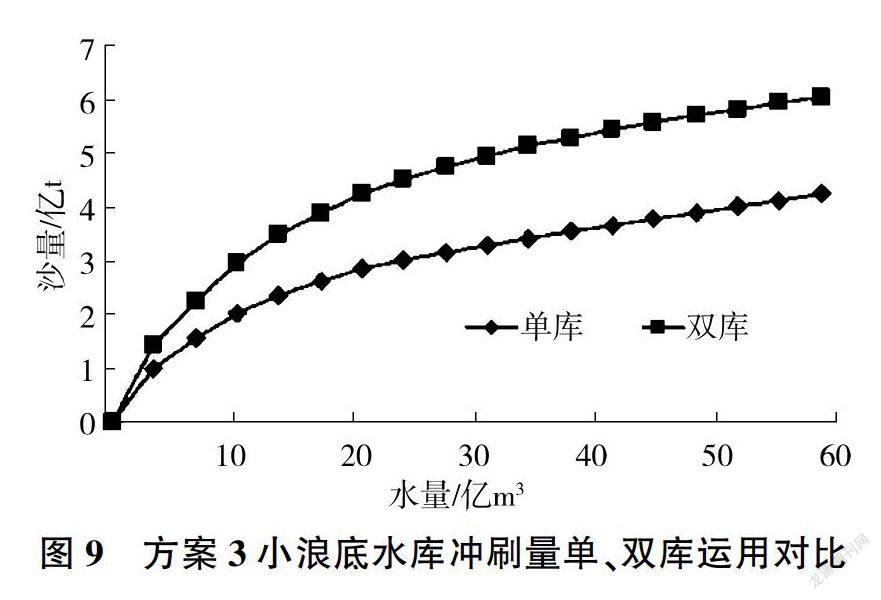

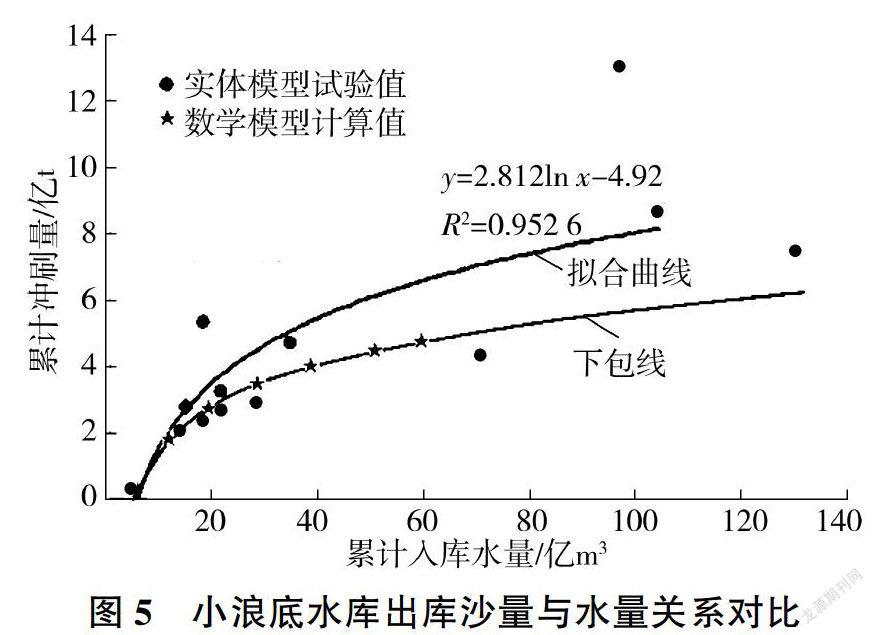

小浪底水庫洪水期敞泄沖刷(控制水位為230 m)與三門峽水庫具有相似的規律,前20億m水量可沖刷泥沙約2億t,平均含沙量增量達100 kg/m。根據小浪底水庫攔沙后期模型試驗、降水沖刷模型試驗等結果,點繪了每場泄空沖刷過程中沖刷量與相應入庫水量的關系(見圖1)。由圖1可知,隨著敞泄期入庫水量增大,沖刷量相應增大,但增幅逐漸減小,統計可知前20億m水量可沖刷泥沙約2.0億t。

2.2 古賢水庫與三門峽、小浪底水庫聯合運用的可行性

長期以來,對能否通過中游水庫群聯合調控塑造長歷時較高含沙量洪水過程,存在很大的認識分歧[5,6,8-12]。部分學者認為,若能夠在黃河中游建設具有較大調水調沙庫容(不小于30億m)的古賢水庫,與小浪底(調水調沙庫容10億m)、三門峽水庫聯合調控,靈活調配水沙,則可將汛期非洪水期不利的水沙過程(年均水量約40億m)塑造成協調的“大水帶大沙”的洪水水沙過程,避免“小水排沙”,顯著提高下游河道的輸沙能力,減少河道淤積,甚至有可能使下游河道不再發生淤積。而部分學者則對其中“通過古賢水庫塑造洪水過程沖刷三門峽和小浪底水庫前期淤積泥沙,能否塑造出長歷時高含沙洪水過程”“所塑造出的大流量、長歷時高含沙洪水過程能否順利通過游蕩型河段,并保證艾山以下窄河段能夠順利輸送而不發生顯著淤積”等關鍵問題提出質疑。

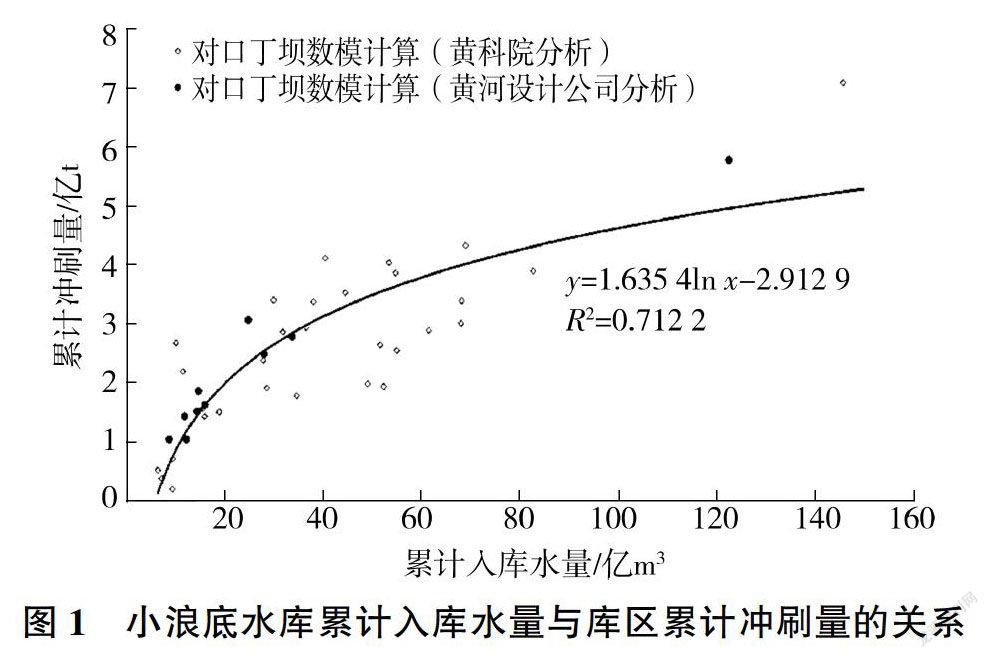

若能夠讓“小浪底、三門峽水庫群自下而上、接力溯源沖刷”(見圖2,線上數據為日均含沙量),則將更有利于延續100 kg/m以上相對高含沙洪水過程。其中前4d含沙量大于200 kg/m,第5—6d為100 kg/m以上。當小浪底、三門峽庫區集聚的沙量分別達到2.5億、1.5億t時,古賢水庫集聚調水調沙水量17億m并結合后續水流開始調水調沙。首先,小浪底水庫預泄不少于2 d、流量為2 600~4 000 m/s的清水過程;待水庫泄空后,古賢水庫連續泄放4 000m/s大流量過程5~6 d(水庫補水17億m),其中前2d以沖刷小浪底庫區泥沙為主,三門峽水庫則保持305 m低水位發電運用,從第3d開始三門峽水庫敞泄,溯源沖刷排沙,小浪底水庫繼續溯源沖刷排沙,形成5d含沙量較高的洪水水沙過程;最后,再由古賢水庫泄放1~2 d流量為2 600~4 000 m/s的后續清水過程,避免在下游輸移過程中出現沙峰滯后現象。

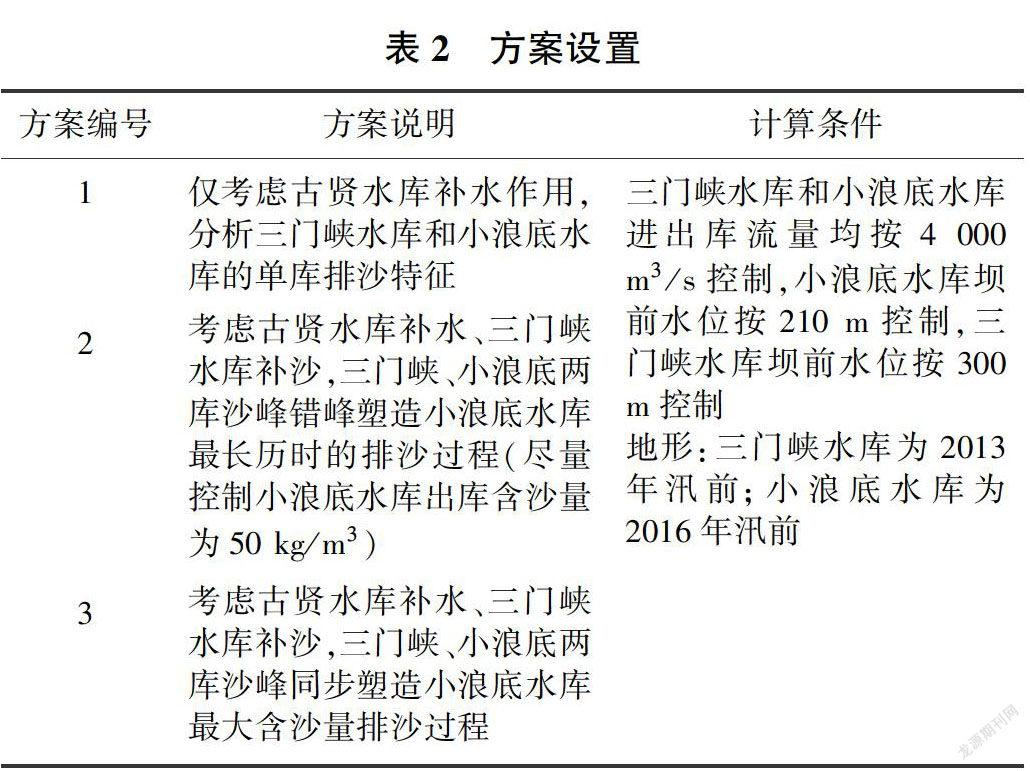

3 方案設置

本文探討3種方案,見表2。方案1為基礎方案,僅考慮古賢水庫補水作用下三門峽、小浪底水庫的單庫沖刷過程;方案2為考慮古賢水庫補水、三門峽水庫補沙,三門峽、小浪底兩庫沙峰錯峰塑造小浪底水庫最長歷時的排沙過程;方案3為考慮古賢水庫補水、三門峽水庫補沙,三門峽、小浪底兩庫沙峰同步塑造小浪底水庫最大含沙量出庫過程。各方案中三門峽水庫和小浪底水庫進出庫流量均按4 000 m/s控制,小浪底水庫壩前水位按210 m控制;三門峽水庫按照敞泄運用,根據三門峽水庫泄流能力,4 000 m/s泄流量對應泄流曲線中的壩前水位約為302 m,計算中按壩前水位300 m控制。

4 模型算法

采用三門峽水庫和小浪底水庫水動力學數學模型進行模擬,該模型重點完善了多目標調度模塊、高含沙水庫異重流輸移模塊、溯源與沿程沖刷耦合模塊、干支流互灌淤積模塊等,可實現高含沙河流水庫在不同調度運行方式下復雜輸沙和河床變形過程的動態模擬。

針對攔沙后期水庫局部庫段存在的溯源沖刷,模型重點解決了兩大問題:①建立了能反映水庫沿程不同輸沙機制的計算模式,可以模擬水庫進口段為一般沿程沖淤、中間段為溯源沖刷、近壩段為異重流輸移的輸沙過程:②修正了溯源沖刷段的底部泥沙交換條件(基于挾沙力沿程恢復模式不適用于間歇性滑塌的強沖刷),建立了考慮水流剪切(拖曳)作用、前期淤積物組成的物理化學特性以及河床土力學特性等的計算模式。模型原理和算法見文獻[13 -14]。

5 結果分析

5.1 單庫運用計算結果

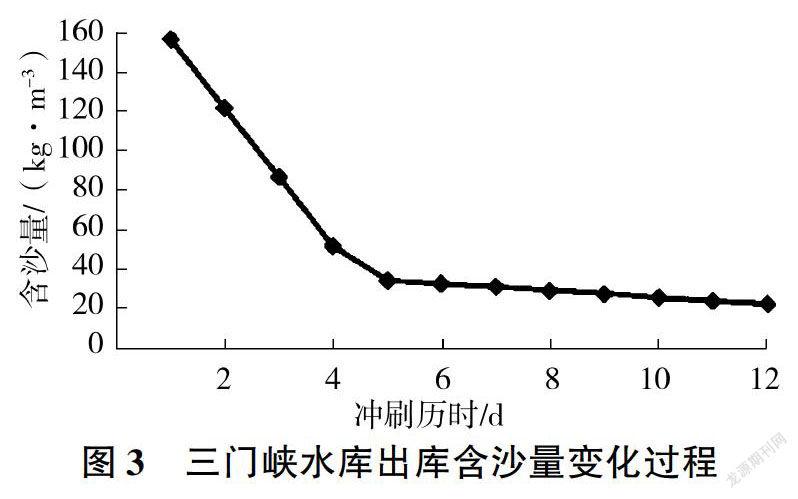

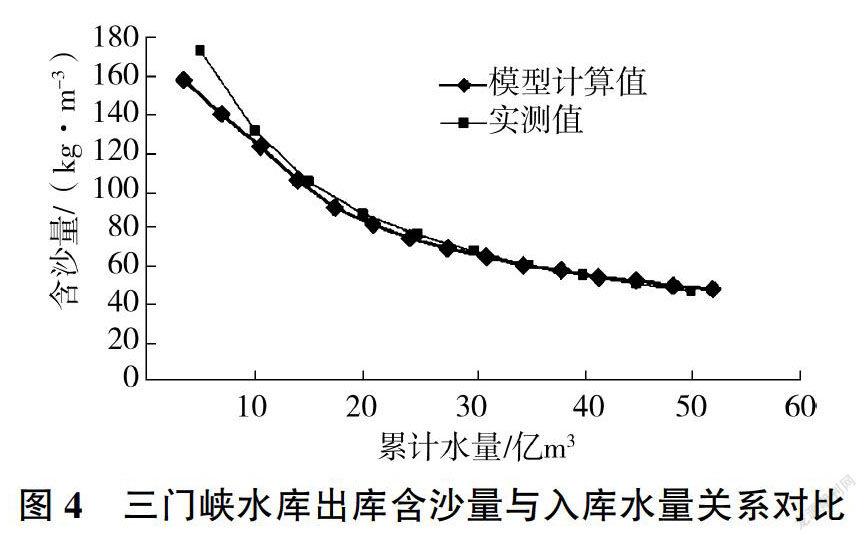

由圖3可知,三門峽水庫最大日均出庫含沙量為160 kg/m左右,至第4d衰減至50 kg/m左右。由圖4可知,三門峽水庫前20億m3水量出庫含沙量約為87.5 kg/m,計算值和實測值基本一致。

由圖5可知,小浪底水庫隨著敞泄期入庫水量增大,沖刷量相應增大,但增幅逐漸減小。計算結果在實體模型試驗的下包線以上,大體一致。

5.2 雙庫錯峰運用計算結果

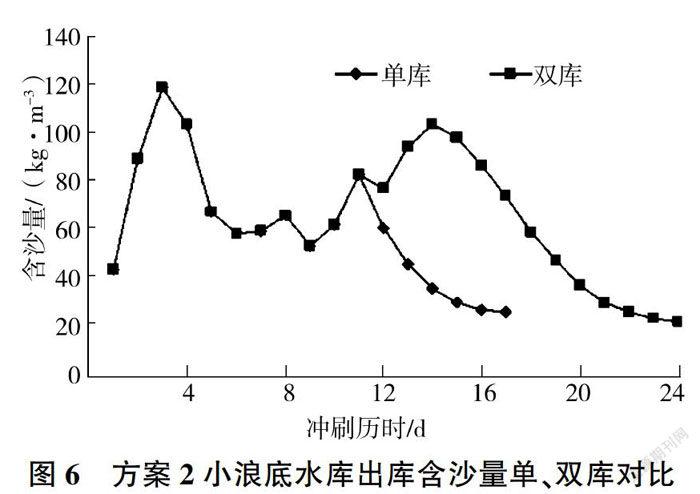

方案2為考慮古賢水庫補水、三門峽水庫補沙,三門峽、小浪底兩庫沙峰錯峰塑造小浪底水庫最長歷時的排沙過程,小浪底水庫壩前水位自220 m逐漸下降至210 m,盡量使小浪底水庫出庫含沙量維持在50kg/m左右。當小浪底水庫沖刷含沙量小于50 kg/m時,使用方案1中三門峽水庫出庫含沙量過程對接。

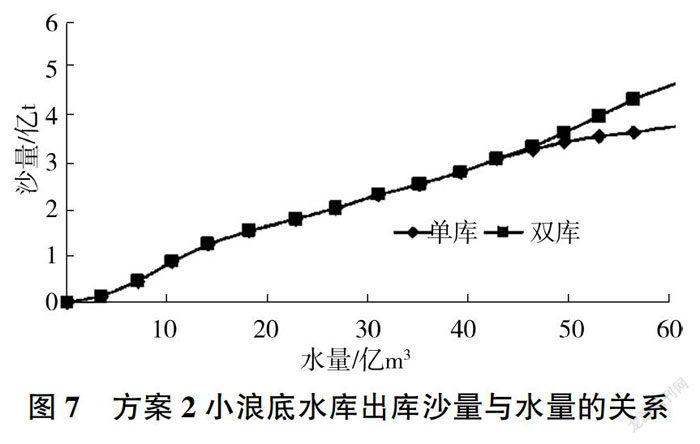

由圖6可知,經三門峽水庫和小浪底水庫兩庫錯峰配合,小浪底水庫出庫含沙量在50 kg/m以上的天數約為20 d,雙庫聯合運用較單庫運用含沙量大于50kg/m的天數增加7d。雙庫運用比單庫運用的沖刷量增大約0.9億t(見圖7)。

5.3 雙庫對接運用計算結果

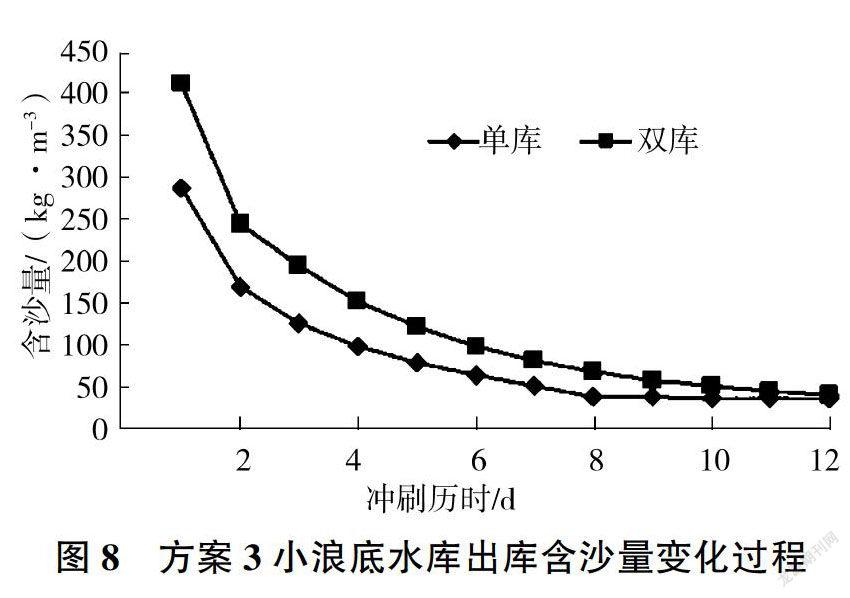

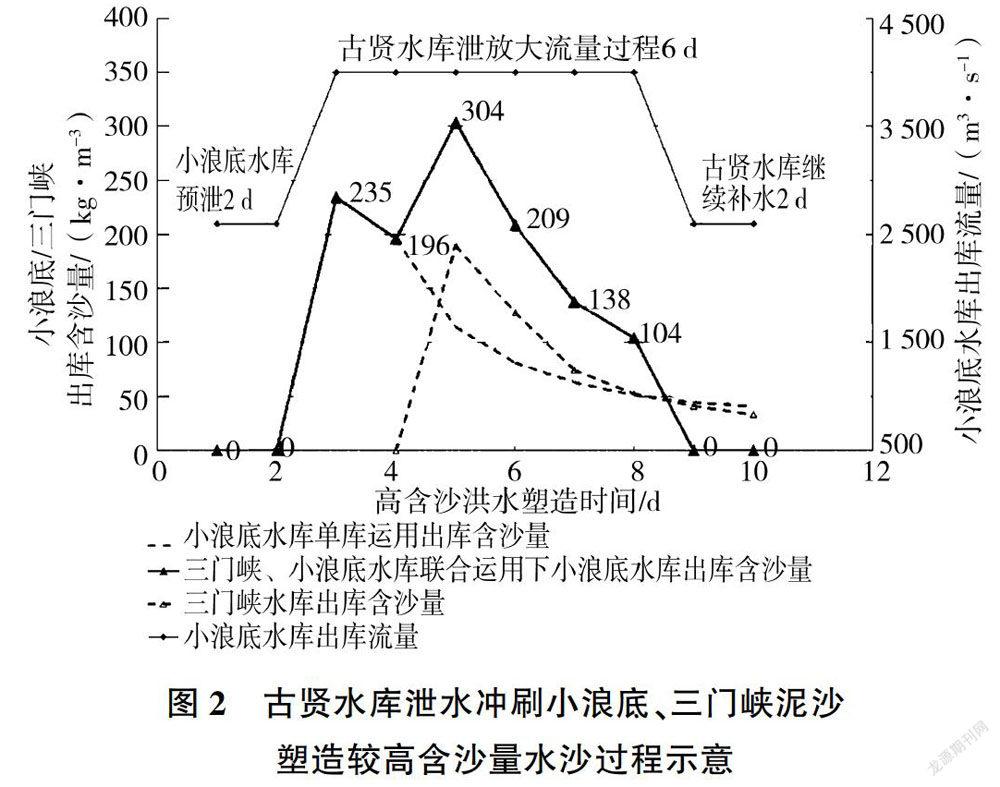

由圖8可見,經三門峽水庫和小浪底水庫沙峰合理對接,小浪底水庫最大出庫含沙量在400 kg/m以上,日均含沙量在200 kg/m以上的天數約為3d。雙庫運用比單庫運用的沖刷量增大約1.8億t(見圖9)。

6 結論

(1)黃河中游水庫群聯合運用進行調水調沙,可塑造出更合理的水沙過程,進而減少水庫淤積,長期、充分地發揮黃河中游水沙調控體系的功能,合理的出庫水沙搭配可以降低對下游的不利影響。

(2)模型計算表明,利用古賢水庫提供可調水量沖刷三門峽水庫并與小浪底水庫錯峰,可塑造小浪底水庫最長歷時的排沙過程。此方案下小浪底水庫出庫含沙量在50 kg/m3以上的天數約為20 d,雙庫聯合運用較單庫運用含沙量大于50 kg/m的天數增加7d,沖刷量增加約0.9億t。

(3)利用古賢水庫提供可調水量沖刷三門峽水庫并與小浪底水庫沙峰對接,可塑造小浪底水庫最大含沙量出庫。此方案下小浪底水庫最大出庫含沙量在400 kg/m以上,日均含沙量在200 kg/m以上的天數約為3d,雙庫運用較單庫運用的沖刷量增加1.8億t。

參考文獻:

[1] 李國英.基于水庫群聯合調度和人工擾動的黃河調水調沙[J].水利學報,2006,37(12):1439-1446.

[2]張金良,黃河古賢水利樞紐的戰略地位和作用研究[J].人民黃河,2016,38(10):119-121.

[3] 劉樹君,董澤亮,張榮鳳.小浪底水庫水沙聯合調度實踐及思考[J].中國防汛抗旱,2018(6):51-53.

[4]李強,王義民,白濤,黃河水沙調控研究綜述[J].西北農林科技大學學報(自然科學版),2014(12):227-234.

[5]張仁,對黃河水沙調控體系建設的幾點看法[J].人民黃河,2005,27(9):3-4.

[6]劉寧,對黃河水沙調控體系建設的思考[J].中國水利,2005(18):5-7.

[7]黃河勘測規劃設計有限公司,古賢水利樞紐項目建議書[R].鄭州:黃河勘測規劃設計有限公司,2015:1-10.

[8]王延紅,黃河古賢水利樞紐的作用與效益分析[J].人民黃河,2010,32(10):119-121.

[9] 張鎖成,王紅聲,古賢水利樞紐開發的必要性及其作用分析[J].人民黃河,2000,22(12):36-38.

[10]萬占偉,劉繼祥,李福生,古賢水庫與小浪底水庫聯合運用研究[J].人民黃河,2013,35(10):36-39.

[11] 胡春宏,陳建國,陳緒堅,論古賢水庫在黃河治理中的作用[J].中國水利,2010( 18):1-5.

[12] 韓其為,小浪底水庫初期運用及黃河調水調沙研究[J].泥沙研究,2008(3):1-18.

[13]余欣,黃河數學模擬系統研發與應用[M].鄭州:黃河水利出版社,2011:203-219.

[14]余欣,竇身堂,翟家瑞,等,黃河數學模擬系統建設[J].人民黃河,2016,38 (10):60-64.