童趣匠心

馬健萍

20世紀初期,以寫實和模仿自然為基礎的傳統繪畫已經發展到相當成熟的階段,并且開始走向極端,此時的西方現代藝術充滿了變革的氣息。一些藝術家厭倦了機械地模仿和復刻自然,而轉向追求多元視角和感性因素的表現,原始藝術、民間藝術、兒童繪畫被重新發現和重視。

兒童本身具有表達感受和表現美的潛質,兒童的繪畫往往從直覺和感性出發,表現生活中的見聞、情感和想象,具有直接、純粹和樸素的特點。兒童畫多以開放式構圖、夸張變形和表現性的色彩呈現現實、夢境、幻想或神話故事,將復雜的客觀對象概括、轉變為象征符號。對于三維空間和立體物象,兒童也善于將它做平面化的描繪,有時會出現前后空間重疊、多視點繪畫、開放式構圖等現象。好的兒童繪畫能創造個性化的視覺語言,畫面具有形式美感,體現人最初的生命沖動和原始的心靈訴求,這與傾向于表現主觀世界的現代主義藝術有著一脈相通之處。藝術家們從主題和形式語言上吸收兒童繪畫的影響,借鑒孩子的方式對自然進行重新觀察、變形和抽象表現。突破了傳統三維空間關系和焦點透視法則的限制,探索更加自由的視覺語言,以更純粹的形和色來表現畫家的情感、觀念和精神,尋求繪畫藝術的新空間,涌現出一批返璞歸真的藝術作品。

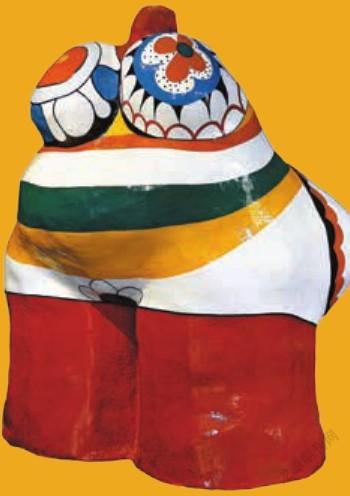

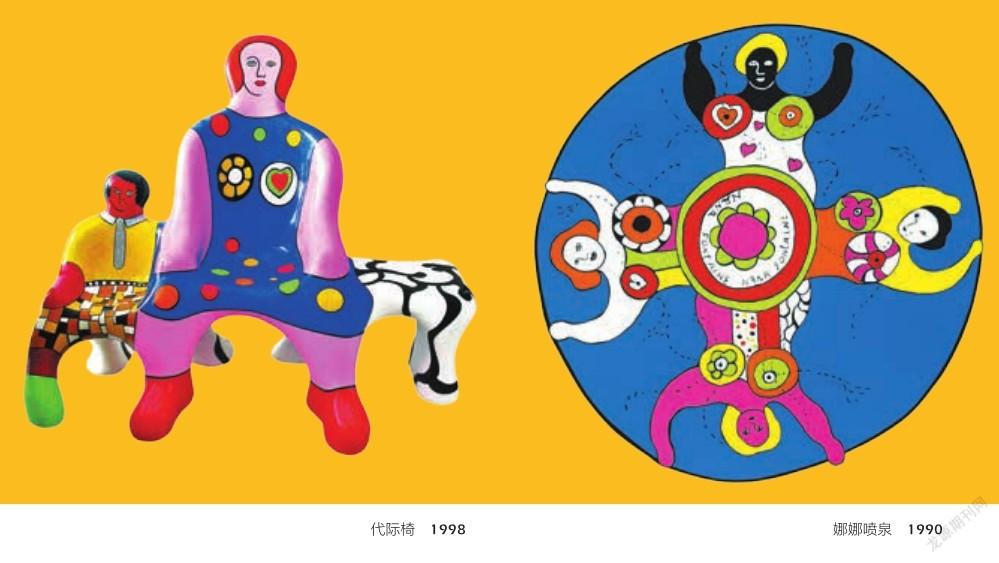

這一組具有象征意味又色彩斑斕的胖女孩雕塑,是美國藝術家妮基·圣法勒的作品《娜娜》。既顛覆了傳統藝術中優雅端莊的女性形象,又不受限于客觀的人體比例和結構,夸張女性體態特征,身型圓潤豐滿、婀娜多姿,豐腴的身材如風箏般輕盈,富有運動感。對身體局部不做細致刻畫和琢磨,形象渾然一體,散發出原始和稚拙的美感。側重絢麗多彩的衣物裝飾和形體起伏的曲線美,色彩對比強烈而不失均衡,塑造出憨態可掬的娜娜形象,頗有兒童藝術的單純與浪漫。人物自由舞蹈,熱情洋溢,讓人聯想到亨利·馬蒂斯的《舞者》,展現出女性健康、自信和充滿生命力的一面,強調了女性的獨立與自由。

位于意大利的塔羅花園是妮基·圣法勒終其一生撰寫的一部奇幻童話。這是一個由圣誕老人、獨角獸、魔術師、女皇、惡魔等二十余座巨型雕塑組成的主題公園。塔羅花園的靈感來自塔羅牌,取材于神話、宗教、文學及眾多與魔法有關的元素。因地制宜的創作,與自然環境相融合,從造型、色彩、體量、落差和整體布局上與當地的自然環境密切配合,給觀者身臨其境的藝術體驗。這些雕塑體量龐大,有的高達15米,造型上盡量避免使用機械的直線、平面和直角,隨處可見蜿蜒扭曲的造型設計,波浪形流動的線條富有運動感和生命力,光怪陸離,令人充滿遐想。這多少受了西班牙建筑師、塑性建筑流派的代表人物安東尼奧·高迪的影響,體現了新藝術運動的有機形態和曲線風格。園內的雕塑除了供游客觀賞還兼具實用功能,如人形座椅、三女神噴泉等,將功能性的設計融入雕塑造型中,增強了設計的內涵和溫度,具有強烈的仿生感和原始氣息。“塔羅花園”的另一個特點是色彩鮮艷,富有裝飾意味,雕塑表面用玻璃、瓷磚、石子、金屬等各種材料鑲嵌拼貼成各種圖案,凹凸不平的材料在陽光的折射下閃耀著光芒,表面的裝飾融入雕塑的本體之中,成為作品不可或缺的一部分。塔羅花園給人快樂和夢幻的想象,其中的靈動活潑和魔幻色彩使人猶入童話仙境。妮基·圣法勒用自己的雕塑語言詮釋了對大自然的獨特認識,歡樂花園,天堂的一角,是她對生命的理解、渴望和熱忱,這大概就是妮基心中天堂的模樣吧。

然而妮基·圣法勒的藝術并不是一成不變地反映快樂與天真,她早期的作品帶有強烈的反叛色彩。步入學堂后,性格叛逆的她與校園環境格格不入,勉強完成高中學業后,便早早地與第一任丈夫結婚。過早的婚姻生活給她帶來了嚴重的焦慮,加之病痛與童年的陰影使她精神崩潰。醫生建議她通過藝術創作排解內心的苦悶。完全沒有繪畫基礎的妮基·圣法勒憑借直覺和感性,像孩子一樣開始繪畫創作。她創造了“射擊藝術”,朝畫布和顏料發射子彈,被擊中的顏料四處噴涌、流淌,在藝術圈引起強烈的反響。隨后妮基告別了激進和尖銳的姿態,轉向對不同女性角色的反思,開始創作立體裝置。這段時期的創作中有一件著名的雕塑《新娘》,身披白紗卻面無表情,與傳統頌揚的婚姻大相徑庭。之后的四十多年間,妮基意識到不應該總是把負面的東西帶給世界,不再受限于童年的苦難和令人沮喪的經歷,而是積極地參與藝術語言的創新。從黑色畫作到令人快樂的鮮艷色彩,創造了熱情洋溢、健康自信的“娜娜”,可見一種歷經滄桑之后的“歸真”。這些透著堅毅和溫情的作品流傳于世,向世人訴說人與命運的對抗與和解,似乎彌補了童年的遺憾,從藝術中得到撫慰和救贖,藝術到最后歸于溫暖和積極,并回饋社會。

妮基·圣法勒的作品沒有固定的風格,或溫情或狂躁,或可親或可憎,姿態各異,難以捉摸,但她始終保有孩子般的直覺和純粹。從她的藝術心路歷程中探討兒童藝術,那些線條、體積、空間、色彩之間的聯結,與兒童作品中所體現出的諸多特點不謀而合。基于此,深入分析兒童繪畫的視覺特征,找尋其獨特的審美價值,研究它與藝術家作品之間的微妙關系,有助于我們擺脫固有觀念的約束,形成多元的審美取向,對當代繪畫實踐、視覺語言的創新起到借鑒與助益作用。像兒童一樣作畫,不是簡單地模仿兒童繪畫中稚拙的形象和奇特的形式,重點應該放在借鑒兒童繪畫的心態,以孩子般的純粹和真誠去創作,還原藝術本質的真,這才是藝術家的首要工作所在。對兒童藝術教育而言,欣賞經典作品,引導孩子從基本的視覺元素入手,體會其形象的生動性、色彩的情緒、空間和節奏、筆觸的力量,根據個人的視覺感受去聯想,試著了解藝術家的創作初衷,還原其創作過程,目的是激發孩子和藝術家一樣的思考能力和表達能力。蔡元培先生說:“美育之目的,在陶冶活潑敏銳之性靈,養成高尚純潔之人格。”通過學習藝術,學會使用圖像描繪所見和所想,開發利用工具和材料豐富視覺體驗,提升對美的感知能力、欣賞能力和表現能力。同時以藝術為載體,連接眾多學科領域,幫助兒童認知、情感、人格等綜合素養的發展。