新時代崛起的西部綠色文化城

張武明

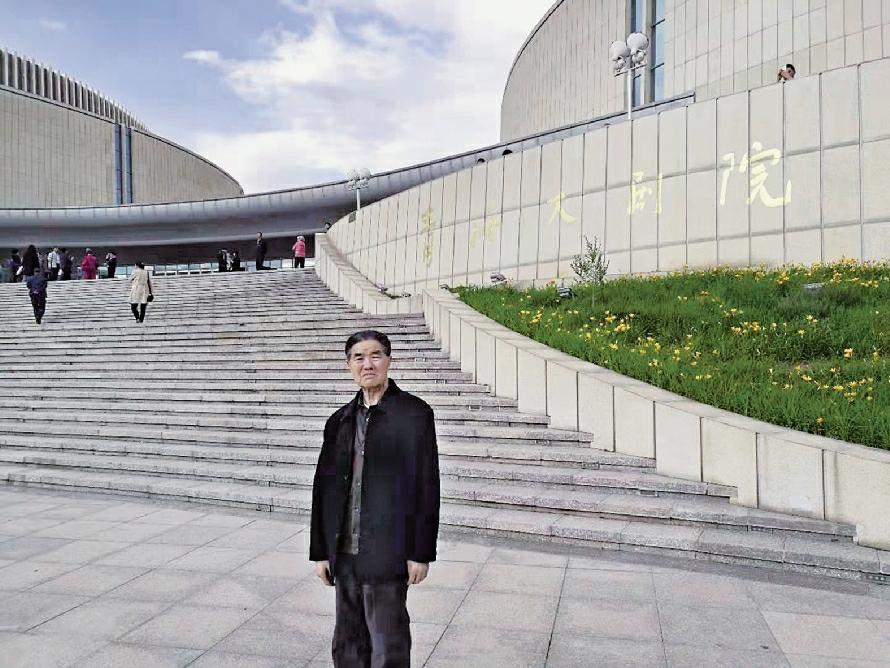

每當我登上位于西山之巔的浦寧之珠,觀望高樓林立又綠色濃濃的市容,或走進設在海湖新區中心地帶的青海大劇院觀看文藝演出,或出行時進入新建的西寧國際機場和西寧火車站,特別是得知西寧市已與66個國家建立了商業伙伴關系,今年第一季度就完成了生產總值557.09億元,作為一名西寧發展建設的見證者和參與者,面對這些現代化建筑和經濟成果,不由自主的浮想聯翩,撫今憶昔,生出許多感慨和聯想來。我認為在新中國成立和青海解放70周年來臨之際,記述西寧的發展變化過程,對中青年朋友們了解這段歷史或許有些益處。

解放初期西寧記憶一館一院十二人員

早在上世紀的1952年11月,我們西北軍區后勤政治部京劇團奉上級指示,與駐青海的中國人民解放軍第一軍戲曲隊合并,全團來到西寧,從此我成為西寧的永久居民,算來已有67個春秋。那時整個青海省的經濟尚未復蘇,這一年的工農業生產總值還沒有達到兩個億,物質和文化生活仍然處在艱難困苦之中。就西寧而言,市區面積不到3平方公里,人口不足50000人。在城市建筑方面,所謂的繁華區除以湟光電影院為中心有一座三層樓的建筑名曰湟中大廈和兩層樓的百貨公司外,東西南北大街一律是低矮的平房。狹窄坎坷的黃土馬路,晴天揚塵土,雨天甩泥漿,一輛大卡車過來都無處躲避。在社會事業方面,不僅西寧,全省的高等教育都是空白。全市僅在北大街有一家中山醫院,其余僅是一些零星的個人診所,總床位加到一起不足百張。而文化機構設施及文化事業,全西寧也只有一家圖書館和一家電影院,兩個機構的工作人員加在一起只有12人,作為演出單位,我們更感到不方便的是全市沒有演出場地和設施。為解決這一難題,一軍戲曲隊在石坡街一個大院投資3000元,修建了一座土木結構的席棚劇場,內設長條木板座位526個,兩側售賣站票。舞臺照明除燈光以外再無任何設備。舞美電工是用一大缸鹽水來控制電壓,升降光線調節氣氛。這就是解放初期西寧市文化機構與設施的基本狀況,至于對歷史文化、民族文化、民俗文化的研究和有組織的文化活動那更是無從談起。總之,如果說當時的西寧近乎文化荒漠亦不算過分。

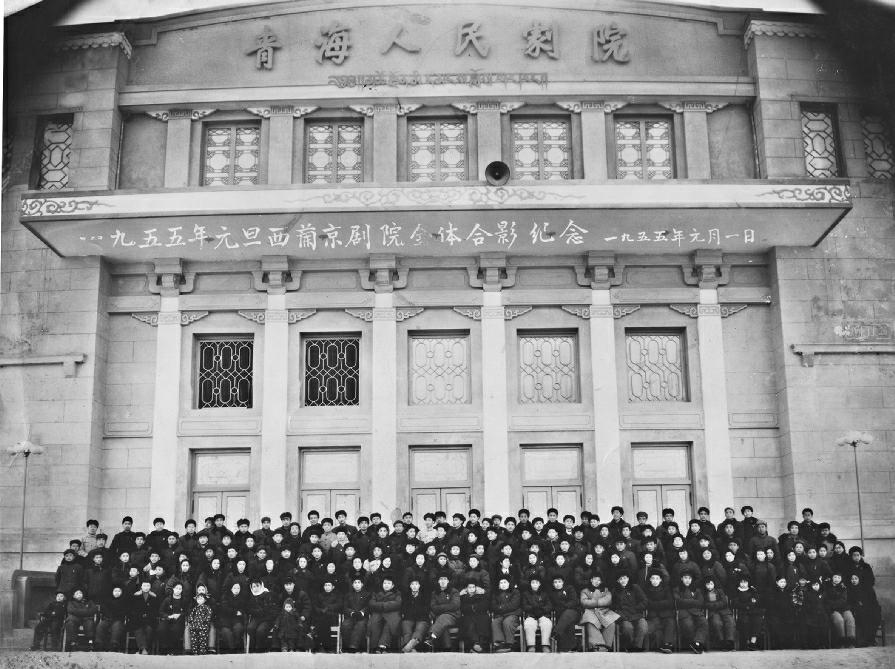

以人民劇院為標志開啟初期文化建設

70年來,我認為偉大祖國在中國共產黨的領導下,經歷了三個時代,即建政恢復經濟時代、改革開放時代和經過艱苦奮斗,努力拼搏,迎來了從站起來、富起來到強起來偉大飛躍的新時代。創造了令世界驚嘆的中國奇跡。回首走過的發展歷程,由于進行社會主義建設無現成的道路可循,需要不斷的探索前行,故而每一個時代都具有其不同的發展理念與特征,發展的速度與成果亦有所不同,但是,以人民為中心卻是我們黨貫穿始終的一條紅線,西寧的發展毫無例外地也經歷了這一過程。“文革”前的17年可稱為初期建設階段。我的記憶中,地處西大街的人民劇院應該是那一歷史時期最領先,最具代表性的文化設施建設之一。1953年底時,省上決定投資40萬元,要為青海省京劇團前身的西蘭京劇院,建設一處條件較好的演出場地,同時,為演職人員修建適量的平房宿舍。這些建筑物修建時遇到的不是后來普遍存在的拆遷問題,而是當人們知道人民劇院及劇團地址要建在西大街的時候,不少人持反對態度,認為“把劇場修建在這么偏遠的地方,誰來看戲”?這種看法和意見,在當時確有一定的道理,那時的西大街還非常空曠,除了一譚姓馬車店和一家有幾位修女的修道院外,不是菜地就是空地,與其相鄰的就是雙層城樓的西門。城門外便是荒涼郊野,溝壑縱橫。門內雜草叢生,垃圾遍地,行人稀少,一片寂靜。盡管如此,省上還是按原計劃實施了劇院的建設。經數月籌備和8個月的施工,累計投資50萬元,一座符合舞臺表演、觀眾要求,自備暖氣鍋爐,兼有辦公住房的新型劇場佇立在這片空曠的土地上。青海人民劇院的修建,給西寧城和西大街增添了色彩,給人民群眾帶來了文化喜悅。一時間,這里成為西寧引人注目的一大景觀,是人們普遍認可的文化標記。正是在這種文化建設的推動與支撐下,圍繞著人民劇院,周邊很快發生了根本變化,西大街百貨大樓、集住宿餐飲理發等于一體的西寧飯店、水井巷市場、西大街食品商店……先后興建起來。西大街也于1958年拓寬建成了柏油馬路。隨著經濟狀況的不斷好轉和省、市領導對城市建設、特別是文化設施建設的重視,在東、西、南、北大街向城外大力延展的同時,又于1958年在五四大街修建了第二座較為現代化的劇場名為青海劇場。這是一座更適合演出歌舞及話劇的場所,舞臺頂端設計了可以上吊景片的空間和可容納交響樂隊的樂池。隨后,飲馬街的新新劇場、大十字的大眾劇院(后改名為解放劇場)迅速建設起來。至此,省市藝術院團都有了自己的基本演出場地,觀眾也可就近走進劇場欣賞文藝演出。在“文革”前,看電影仍是人民群眾享受文化娛樂生活的重要內容之一。為方便人民群眾看到電影,除各劇場均有放映電影的設計外,先后在西門口、古城臺、大十字、東稍門外、南灘等區域修建了專業電影院。人民劇院對過的人民電影院十分有名。另外,為滿足廣大職工的文化娛樂需求,還在小橋大街和五一路投資修建了兩家多功能的工人文化宮和俱樂部。以上記述的這些文化設施,隨著時代的變遷與西寧城市建設的日新月異,多數已經或正在消失,但它們作為歷史,作為曾經滿足文化需求所起到的不可替代的作用,將永載史冊。

改革開放解放思想助力西寧加快發展

在西寧城建的整個進程中,“綠色發展”是城市生活的重要組成部分。市委,市政府根據習近平總書記“綠水青山就是金山銀山”的重要論述,緊緊圍繞“望得見山,看得見水,記得住鄉愁”的總體要求,以“建設綠色發展樣板城市和新時代幸福西寧”為目標,開啟了一個深入廣泛扎實的群眾性播綠活動,大大加快了城市綠化進程,并不斷由綠化亮化向彩化轉變。如今的西寧,可以說公園處處可見,花街條條飄香。值得提及的首先是西寧南北兩山綠化工程。經過多年的艱苦努力,昔日寸草不生的荒山禿嶺,長出了郁郁蔥蔥漫山遍野的生態森林。建成了總長為105千米,9條森林彩色步道提供給市民欣賞風景和健身之用。就西寧的公園而言,大中小因地制宜,大的有北川河濕地公園,有在建的南川河24處親水平臺,中心廣場北擴花園,更有地處甘河與多巴之間,占地6540畝的西北地區第一園———園博園。全市已做到了見縫插綠,拆墻透綠,見空植綠,不起眼的邊角地都利用起來,因而就產生了“口袋公園”“袖珍公園”“巴掌綠地”,“街邊綠地”等多樣小景觀。據報道,西寧市2019年除在建的10個公園、游園外,計劃年內還要再建十個公園、游園。在公園、街道植樹綠化中,樹種早已突破了楊柳松榆“老四樣”,引進了紫玉蘭、榆葉梅、紫葉矮櫻、紅楓、金枝槐、山杏等幾十個新品種。整個西寧已經顯現出四季常綠,花香滿城的大花園城市雛形。廣大市民充分享受著綠色審美的愉悅與文化的啟迪,過著有聲有色的幸福生活。據近日《西寧晚報》報道,西寧市將投資23億重建城南國際會展中心,西寧博物館群也將于明年建成5A級區域景點。還有消息說,未來西寧將有19處地方要大變樣。

七十年滄桑巨變,西寧市舊貌新顏。當年一個貧窮落后的西陲小城因何轉變為當今如此美麗富裕的現代之城?最重要的解釋,我認為《西寧晚報》上有一條評論說得好:“西寧藍、高原綠、河湖清、靠的都是黨旗紅”。是的,沒有共產黨就沒有新中國,沒有共產黨就沒有社會主義的中國,中國共產黨是全國各族人民利益的總代表。一切為了人民既是出發點也是落腳點。沒有共產黨的領導,沒有中國特色社會主義,也就沒有包括西寧在內的青海省及全國人民的今天。發展永遠在路上,改革開放創新也不會終止。更加燦爛輝煌的明天正在發出召喚。

我們相信有習近平新時代中國特色社會主義思想指引,有省市黨政部門的正確領導與各族人民的團結奮斗,定能實現將西寧建成“綠色文化名城”的目標,并進而推動青海“文化+旅游名省”的創建進程。