實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略背景下解決吉林省 “三農(nóng)”問題的路徑探析

楊朝丹

摘? ? ? 要:實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略是新時代“三農(nóng)”工作的總抓手。當(dāng)前,作為農(nóng)業(yè)大省的吉林省在解決“三農(nóng)”問題進(jìn)程中尚面臨產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、農(nóng)民增收難,資金匱乏、無力支撐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展,農(nóng)村勞動力結(jié)構(gòu)失衡、總體素質(zhì)低下,農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新不足、貢獻(xiàn)率低等諸多困境。應(yīng)抓住實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略這一契機(jī),從優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、創(chuàng)新投融資機(jī)制、加強(qiáng)“三農(nóng)”工作隊伍建設(shè)、推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技體制創(chuàng)新、多措并舉打贏脫貧攻堅戰(zhàn)等方面入手,加快補(bǔ)上“三農(nóng)”這塊全面建成小康社會的短板,徹底解決農(nóng)村產(chǎn)業(yè)和農(nóng)民就業(yè)問題,確保當(dāng)?shù)厝罕婇L期穩(wěn)定增收、安居樂業(yè),最終實現(xiàn)農(nóng)業(yè)興、農(nóng)村美、農(nóng)民富的美好愿景。

關(guān)? 鍵? 詞:吉林省;鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略;“三農(nóng)”問題;產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

中圖分類號:F323? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A? ? ? ? 文章編號:1007-8207(2019)11-0104-07

收稿日期:2019-10-11

黨的十九大報告明確提出,要實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。農(nóng)業(yè)農(nóng)村農(nóng)民問題是關(guān)系國計民生的根本性問題,必須始終把解決好“三農(nóng)”問題作為全黨工作重中之重。要堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展,按照產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、農(nóng)民富裕的總要求,建立健全城鄉(xiāng)融合發(fā)展的體制機(jī)制和政策體系,加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

一、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略是破解“三農(nóng)”問題的總抓手

(一)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為解決“三農(nóng)”問題帶來了新政策新機(jī)遇

中國是人口大國,以往針對“三農(nóng)”問題出臺的政策更加注重于發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn),確保國家糧食供給。2000年以來,我國糧食產(chǎn)量雖然穩(wěn)步增長,但因生產(chǎn)成本不斷增加、農(nóng)民收入增加緩慢,導(dǎo)致鄉(xiāng)村發(fā)展仍然滯后、城鄉(xiāng)差距仍然較大。實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,就是要堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展的原則,把農(nóng)村發(fā)展放在更加突出的位置,從促進(jìn)融合發(fā)展的視角推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化,進(jìn)而實現(xiàn)農(nóng)業(yè)強(qiáng)、農(nóng)村美、農(nóng)民富的宏偉目標(biāo)。在2018年12月28日至29日召開的中央農(nóng)村工作會議上,明確了鄉(xiāng)村振興“三步走”的時間表;2018年9月,中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃(2018-2022年)》,對“三農(nóng)”工作作出重大決策部署;2019年,中共中央、國務(wù)院發(fā)布了中央1號文件,指出了未來鄉(xiāng)村振興需要做好八個方面的重點(diǎn)工作。這一系列政策的出臺,為鞏固發(fā)展農(nóng)業(yè)農(nóng)村好形勢,發(fā)揮“三農(nóng)”壓艙石作用,為有效應(yīng)對各種風(fēng)險挑戰(zhàn)贏得主動,為確保經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定、如期實現(xiàn)第一個百年奮斗目標(biāo)提供了有力支撐,給“三農(nóng)”工作帶來了更多的政策利好。

(二)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為解決“三農(nóng)”問題提供了新思路

當(dāng)前,我國農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)差、底子薄、發(fā)展滯后的狀況尚未根本改變,經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中最明顯的短板仍然在“三農(nóng)”,現(xiàn)代化建設(shè)中最薄弱的環(huán)節(jié)仍然是農(nóng)業(yè)農(nóng)村。主要表現(xiàn)在:農(nóng)產(chǎn)品階段性供過于求和供給不足并存,農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展深度不夠,農(nóng)業(yè)供給質(zhì)量和效益亟待提高;農(nóng)民適應(yīng)生產(chǎn)力發(fā)展和市場競爭的能力不足,農(nóng)村人才匱乏;農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍然滯后,農(nóng)村環(huán)境和生態(tài)問題比較突出,鄉(xiāng)村發(fā)展整體水平亟待提升;農(nóng)村民生領(lǐng)域欠賬較多,城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)和收入水平差距仍然較大,脫貧攻堅任務(wù)依然艱巨;國家支農(nóng)體系相對薄弱,農(nóng)村金融改革任務(wù)繁重,城鄉(xiāng)之間要素合理流動機(jī)制亟待健全;農(nóng)村基層基礎(chǔ)工作存在薄弱環(huán)節(jié),鄉(xiāng)村治理體系和治理能力亟待強(qiáng)化。對此,鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略提供了新的思路:構(gòu)建鄉(xiāng)村振興新格局,加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化步伐,發(fā)展壯大鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè),建設(shè)生態(tài)宜居的美麗鄉(xiāng)村,繁榮發(fā)展鄉(xiāng)村文化,健全現(xiàn)代鄉(xiāng)村治理體系,保障和改善農(nóng)村民生,完善城鄉(xiāng)融合發(fā)展政策體系。

(三)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為解決“三農(nóng)”問題提供了科學(xué)方法

解決“三農(nóng)”問題不可能一蹴而就,要充分認(rèn)識到“三農(nóng)”工作的長期性、艱巨性,保持歷史耐心,避免超越發(fā)展階段,統(tǒng)籌謀劃,典型帶動,有序推進(jìn),不搞齊步走。鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為破解“三農(nóng)”問題提供了科學(xué)方法:一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。落實各方責(zé)任,強(qiáng)化地方各級黨委和政府在實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略中的主體責(zé)任,推動各級干部主動擔(dān)當(dāng)作為;強(qiáng)化法治保障,要求各級黨委和政府善于運(yùn)用法治思維和法治方式推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作,嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行涉農(nóng)法律法規(guī),在規(guī)劃編制、項目安排、資金使用、監(jiān)督管理等方面,提高規(guī)范化、制度化、法治化水平;動員社會參與,搭建社會參與平臺,加強(qiáng)組織動員,構(gòu)建政府、市場、社會協(xié)同推進(jìn)的鄉(xiāng)村振興參與機(jī)制;開展評估考核,加強(qiáng)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃實施考核監(jiān)督和激勵約束,將規(guī)劃實施成效納入地方各級黨委和政府及有關(guān)部門的年度績效考評內(nèi)容,考核結(jié)果作為有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部年度考核、選拔任用的重要依據(jù)。二是有序?qū)崿F(xiàn)鄉(xiāng)村振興。準(zhǔn)確聚焦階段任務(wù),重點(diǎn)抓好防范化解重大風(fēng)險、精準(zhǔn)脫貧、污染防治三大攻堅戰(zhàn);科學(xué)把握節(jié)奏力度,合理設(shè)定階段性目標(biāo)任務(wù)和工作重點(diǎn),分步實施,形成統(tǒng)籌推進(jìn)的工作機(jī)制;梯次推進(jìn)鄉(xiāng)村振興,科學(xué)把握我國鄉(xiāng)村區(qū)域差異,尊重并發(fā)揮基層首創(chuàng)精神,發(fā)掘和總結(jié)典型經(jīng)驗,推動不同地區(qū)、不同發(fā)展階段的鄉(xiāng)村有序?qū)崿F(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

二、目前吉林省“三農(nóng)”工作面臨的困境

(一)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理,農(nóng)民增收難

從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上看,吉林省低端農(nóng)產(chǎn)品有余,高端農(nóng)產(chǎn)品不足。為了確保糧食安全,吉林省一直在保量上做文章,導(dǎo)致大宗農(nóng)產(chǎn)品的庫存充裕,個別農(nóng)產(chǎn)品甚至出現(xiàn)了產(chǎn)量高、庫存高、進(jìn)口高三量齊增的扭曲現(xiàn)象。此外,隨著鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)改制以及土地管理制度的調(diào)整,除少數(shù)“明星村”外,大部分鄉(xiāng)村二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展陷入低谷,農(nóng)業(yè)發(fā)展也只是局限于原始的種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)。由于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條短,附加值低,導(dǎo)致農(nóng)民就業(yè)渠道變窄,增收困難。2017年,吉林省農(nóng)民人均可支配收入為12950元,比全國的平均水平低432元,城鄉(xiāng)差距進(jìn)一步拉大。從農(nóng)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)上看,吉林省仍以種植業(yè)和畜牧業(yè)為主,林業(yè)和漁業(yè)無論是產(chǎn)值還是比重都非常低且發(fā)展緩慢,結(jié)構(gòu)嚴(yán)重失衡。其中種植業(yè)仍然是糧食一頭獨(dú)大,2017年糧食作物播種面積占農(nóng)作物播種面積比重高達(dá)88.47%。而糧食作物中又以玉米為主,2017年玉米播種面積高達(dá)4164千公頃,占糧食作物播種面積的75.11%。經(jīng)濟(jì)作物播種面積比重為10.2%,飼料作物的播種面積僅為1%左右。林業(yè)比重始終維持在3%-4%之間,漁業(yè)比重始終保持在1.4%左右,2017年比重雖有所上升,也只有2.02%(見表1)。

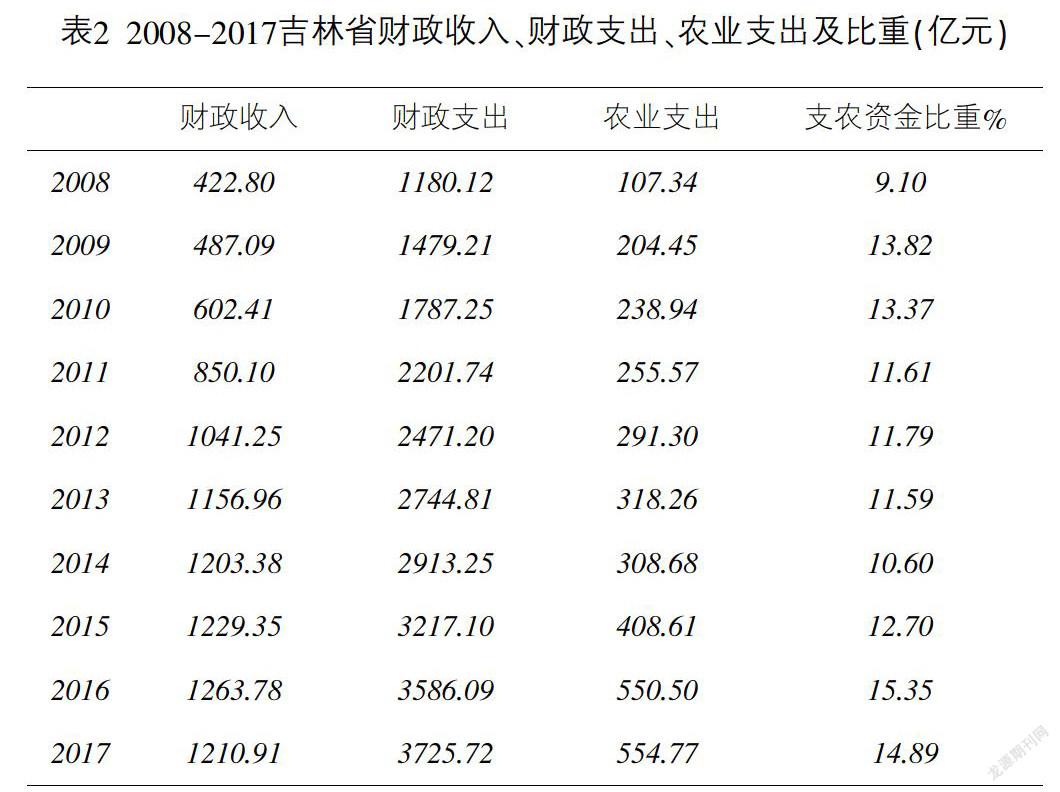

(二)資金匱乏,無力支撐農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化快速發(fā)展

吉林省農(nóng)村發(fā)展水平比較低,財政收入低,投融資渠道不暢,再加上自我積累的能力有限導(dǎo)致資金有效供給嚴(yán)重不足。[1]目前,吉林省的資金來源主要是三塊:一是財政資金。吉林省財政收入從2008年的422.8億元增加到2016年的1263.78億元,年平均增長速度12.4%,但綜合來看財力仍顯不足。2017年吉林省人均財政收入4629元,相較全國平均水平12416元差距明顯,這也導(dǎo)致了“三農(nóng)”事業(yè)支出的后勁不足。2017年吉林省財政支持農(nóng)林水事物支出554.77億元,僅占財政總支出的14.89%。2017年吉林省農(nóng)民人均獲得各種補(bǔ)貼1274元,僅占總收入的9.83%(見表2),而在發(fā)達(dá)國家,農(nóng)民收入的30%-50%來自財政補(bǔ)貼。二是金融資金。雖然各大銀行都在吉林省都成立了“三農(nóng)”事業(yè)部,但能夠提供給農(nóng)民的產(chǎn)品非常少,且貸款利率較高,在6.8%-12%之間,而發(fā)達(dá)國家的農(nóng)民貸款利率普遍低于3%。三是民間資金。吉林省戶均規(guī)模不足10畝,以種植玉米為主,基本上是小規(guī)模的分散經(jīng)營,總體收益較小,難以吸引民間資金投入。可見,如何采取有效措施建立一個多渠道、低成本、可持續(xù)的投融資機(jī)制,以彌補(bǔ)吉林省實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略所需要的巨大資金缺口,是一個亟待破解的難題。

(三)農(nóng)村勞動力結(jié)構(gòu)失衡,總體素質(zhì)低下

2017年,吉林省農(nóng)村人口比重高達(dá)43.35%,且農(nóng)民總體素質(zhì)偏低。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2017年,吉林省有農(nóng)村勞動力741.86萬人,其中不識字的占2.1%,小學(xué)文化的占28.4%,初中文化的占55.2%,高中中專以上文化程度的僅占14.3%。據(jù)統(tǒng)計,吉林省參加過專業(yè)技能培訓(xùn)的農(nóng)民占比不足11%,這一方面阻礙了農(nóng)業(yè)技術(shù)的普及和推廣,另一方面也阻礙了農(nóng)村勞動力的轉(zhuǎn)移就業(yè)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2017年吉林省第一產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員達(dá)到491.4萬人,其中有66%的人在從事農(nóng)業(yè),第一產(chǎn)業(yè)收入占總收入的65%。如果用農(nóng)民工資性收入占農(nóng)民人均純收入的比重來衡量農(nóng)村剩余勞動力轉(zhuǎn)移的程度,2017年吉林省農(nóng)村剩余勞動力轉(zhuǎn)移的程度為23.3%,遠(yuǎn)低于全國40.9%的平均水平。特別是外出打工人員基本上是懂技術(shù)有文化的青壯年勞動力,留下種地的只能是婦女、老人、兒童,導(dǎo)致人力資本積累不足、專門人才缺乏,這不僅極大地制約了科學(xué)技術(shù)的推廣和發(fā)揮,制約了糧食生產(chǎn)向現(xiàn)代化、集約化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的步伐,也給吉林省農(nóng)村二三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了消極影響。

(四)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新不足,貢獻(xiàn)率低

農(nóng)業(yè)要強(qiáng),離不開科技;農(nóng)民要富,離不開科技;農(nóng)村要美,同樣離不開科技。2017年,吉林省科技進(jìn)步對農(nóng)業(yè)增長的貢獻(xiàn)提高到了57.6%,但相較于發(fā)達(dá)國家70%-80%的水平還有很大空間和潛力。總體上看,吉林省自主知識產(chǎn)權(quán)技術(shù)占比過低,科技進(jìn)步后勁嚴(yán)重不足,農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)、深加工技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量與食品安全控制技術(shù)以及電子商務(wù)、儲運(yùn)與物流管理技術(shù)等方面的水平仍就不高。如吉林省90%的畜禽品種來自于國外,東北黑豬等自有品種占比很低,延邊黃牛和草原紅牛等品種市場規(guī)模有限,尚未達(dá)到品種化;吉林省70%的蔬菜水果品種也是來自于國外。不僅如此,吉林省農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化與推廣工作也比較薄弱。雖然吉林省通過“中國農(nóng)業(yè)科技東北創(chuàng)新中心”建立起了技術(shù)成果轉(zhuǎn)化平臺,但是農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化率仍然較低。一方面,農(nóng)業(yè)科技成果與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求嚴(yán)重脫節(jié),導(dǎo)致技術(shù)成果無法轉(zhuǎn)化,即使轉(zhuǎn)化成功對農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化貢獻(xiàn)也不大;另一方面,參與成果轉(zhuǎn)化的企業(yè)規(guī)模小,科技和資金實力有限,成果轉(zhuǎn)化周期長,成功率低,輻射帶動作用不強(qiáng)。如吉林省是玉米的主產(chǎn)省,然而僅是美國先鋒公司的先育335及系列產(chǎn)品就占據(jù)了吉林省玉米種業(yè)市場的60%。

三、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略助推吉林省解決“三農(nóng)”問題的相關(guān)建議

(一)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

吉林省作為糧食大省擔(dān)負(fù)著確保國家糧食安全的重任,因此構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系必須堅持立足國內(nèi)保障糧食基本自給的方針,構(gòu)建供給穩(wěn)定、調(diào)控有力、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的糧食安全保障體系,[2]在此基礎(chǔ)上加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高供給的數(shù)量和質(zhì)量,真正契合消費(fèi)者需求。一是調(diào)整農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)。堅持以市場為導(dǎo)向,強(qiáng)化政策引導(dǎo),發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢,引導(dǎo)農(nóng)民瞄準(zhǔn)市場需求,由單純在耕地上想辦法轉(zhuǎn)向面向整個國土資源做文章,念好山海經(jīng)、打好果蔬牌,唱好林草戲,在穩(wěn)定糧食生產(chǎn)的同時發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢,推進(jìn)“糧經(jīng)飼”協(xié)調(diào)發(fā)展,打破糧食一頭獨(dú)大的局面。二是調(diào)整種養(yǎng)業(yè)結(jié)構(gòu)。推行草牧業(yè)生態(tài)養(yǎng)殖、清潔養(yǎng)殖、規(guī)模養(yǎng)殖,創(chuàng)建一批國家級、省級綜合標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)。加大對生豬、奶牛、肉牛、肉羊、肉雞、梅花鹿標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖建設(shè)的支持力度,推進(jìn)規(guī)模化養(yǎng)殖,圍繞龍頭企業(yè)和加工需求,強(qiáng)化政策引導(dǎo)和扶持,重點(diǎn)支持加工企業(yè)、合作組織、家庭牧場、專業(yè)養(yǎng)殖公司等自建聯(lián)建養(yǎng)殖基地,多管齊下,增加肉蛋奶及水產(chǎn)品供給。三是推進(jìn)各類生產(chǎn)要素優(yōu)化配置。促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、加工、流通、休閑及其他服務(wù)業(yè)有機(jī)融合,發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)、鄉(xiāng)村旅游、農(nóng)村電商等新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)。創(chuàng)新龍頭企業(yè)培育機(jī)制,構(gòu)建糧食、畜產(chǎn)品、園藝特產(chǎn)業(yè)“三大”精深加工板塊,重點(diǎn)突出玉米、水稻等十大產(chǎn)業(yè)鏈的開發(fā),通過延長產(chǎn)業(yè)鏈,提升價值鏈,向農(nóng)業(yè)下游要效益。通過一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,拓寬農(nóng)民的增收渠道。

(二)創(chuàng)新投融資機(jī)制

吉林省應(yīng)健全投入保障制度,拓寬投融資渠道,創(chuàng)新投融資機(jī)制,以此為“三農(nóng)”建設(shè)提供資金保障。一是改革完善財政投入和補(bǔ)貼政策,堅持把農(nóng)業(yè)農(nóng)村作為財政支出的優(yōu)先保障領(lǐng)域,探索建立糧食生產(chǎn)功能區(qū)、重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)的利益補(bǔ)償機(jī)制,增加糧食生產(chǎn)的積極性。優(yōu)化投入結(jié)構(gòu),創(chuàng)新使用方式,提升支農(nóng)效能。二是加快農(nóng)村金融改革,持續(xù)增加“三農(nóng)”貸款的投放,支持金融機(jī)構(gòu)增加縣域網(wǎng)點(diǎn),鼓勵農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行等農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)立足縣域,以加大服務(wù)“三農(nóng)”的力度。引導(dǎo)各類金融機(jī)構(gòu)開展承包地經(jīng)營權(quán)和農(nóng)民住房財產(chǎn)權(quán)抵押貸款業(yè)務(wù),并為適度規(guī)模經(jīng)營農(nóng)戶提供大型農(nóng)機(jī)及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)設(shè)施抵押貸款業(yè)務(wù)。三是拓寬農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施投融資渠道,支持各類社會資本進(jìn)入到農(nóng)林水事務(wù)和項目的建設(shè)及運(yùn)營中,同時在法律允許的前提下,探索用市場化的方式籌集資金,用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)。加快形成財政優(yōu)先保障、金融重點(diǎn)傾斜、社會積極參與的多元投入格局,為解決吉林省“三農(nóng)”問題提供財力保障。

(三)加強(qiáng)“三農(nóng)”工作隊伍建設(shè)

吉林省應(yīng)加快培養(yǎng)和吸引各種專業(yè)人才,造就一支懂農(nóng)業(yè)、愛農(nóng)民、愛農(nóng)村的“三農(nóng)”工作隊伍。一是培育新型職業(yè)農(nóng)民。完善職業(yè)農(nóng)民管理體系和教育培訓(xùn)體系,選擇有長期從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)意愿、有提高自身素質(zhì)積極性、有相應(yīng)科學(xué)文化素質(zhì)的務(wù)農(nóng)青年、返鄉(xiāng)農(nóng)民工和新生勞動力作為重點(diǎn)培養(yǎng)對象。創(chuàng)新培訓(xùn)方式,結(jié)合本地實際,尊重農(nóng)民意愿,堅持產(chǎn)業(yè)需求導(dǎo)向,遵循人才培養(yǎng)規(guī)律,利用現(xiàn)代教育技術(shù),提高培訓(xùn)效果,多層次、多渠道、多形式,滿足農(nóng)民的多樣化需求。培育一批以家庭農(nóng)場主、種養(yǎng)大戶、農(nóng)民合作社骨干為重點(diǎn)的新型職業(yè)農(nóng)民。二是鼓勵社會人才投身鄉(xiāng)村建設(shè)。建立健全激勵機(jī)制,研究制定完善相關(guān)政策措施和管理辦法,以鄉(xiāng)情鄉(xiāng)愁為紐帶,引導(dǎo)和支持企業(yè)家、黨政干部、專家學(xué)者、醫(yī)生教師、規(guī)劃師、建筑師、律師、技能人才等,通過下鄉(xiāng)擔(dān)任志愿者、投資興業(yè)、行醫(yī)辦學(xué)、捐資捐物、法律服務(wù)等方式服務(wù)鄉(xiāng)村振興事業(yè),允許符合要求的公職人員回鄉(xiāng)任職,建立城鄉(xiāng)、區(qū)域、校地之間人才培養(yǎng)合作與交流機(jī)制。三是加強(qiáng)農(nóng)村專業(yè)人才隊伍建設(shè)。加大“三農(nóng)”領(lǐng)域?qū)嵱脤I(yè)人才培育力度,提高農(nóng)村專業(yè)人才服務(wù)保障能力。加強(qiáng)農(nóng)技推廣人才隊伍建設(shè),探索公益性和經(jīng)營性農(nóng)技推廣融合發(fā)展機(jī)制,允許農(nóng)技人員通過提供增值服務(wù)合理取酬,全面實施農(nóng)技推廣服務(wù)特聘計劃。加強(qiáng)涉農(nóng)院校和學(xué)科專業(yè)建設(shè),大力培育農(nóng)業(yè)科技、科普人才。四是打造一支有能力的經(jīng)營管理和服務(wù)隊伍。通過有經(jīng)驗的經(jīng)營管理和服務(wù)團(tuán)隊將分散經(jīng)營的小農(nóng)戶聯(lián)合起來,能夠有效面對大市場的競爭,有效降低來自自然和市場的風(fēng)險。[3]

(四)推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技體制創(chuàng)新

一是加強(qiáng)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新基地、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè),重點(diǎn)在生物育種、智慧農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)裝備、生態(tài)環(huán)保等領(lǐng)域科技攻關(guān)。同時,推動產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新改革,建設(shè)國家級農(nóng)業(yè)科技研發(fā)平臺,引導(dǎo)和支持高校科研機(jī)構(gòu)與企業(yè)聯(lián)合研發(fā)。二是實施重大農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化計劃。先進(jìn)的農(nóng)業(yè)科技成果只有通過轉(zhuǎn)化和推廣才能夠與農(nóng)業(yè)結(jié)合起來,轉(zhuǎn)變?yōu)檗r(nóng)業(yè)生產(chǎn)力。吉林省大學(xué)及科研院所眾多,有著豐富的科研資源,但以往的科研成果或缺乏推廣或與企業(yè)需求不對接,以至于很難轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。因此,應(yīng)加快實施重大科技成果轉(zhuǎn)化計劃,依托龍頭企業(yè)和各類農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體,集成轉(zhuǎn)化一批高新技術(shù)成果。三是健全農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新激勵機(jī)制,推進(jìn)科研成果使用、處置、收益管理和科技人員股權(quán)激勵改革試點(diǎn),鼓勵科研人員開發(fā)出更多、更實用的科研成果。

(五)多措并舉打贏脫貧攻堅戰(zhàn)

吉林省農(nóng)業(yè)貧困人口基數(shù)較大,是實施脫貧攻堅的主戰(zhàn)場。應(yīng)把打好精準(zhǔn)脫貧攻堅戰(zhàn)作為實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的優(yōu)先任務(wù),推動脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有機(jī)結(jié)合,相互促進(jìn)。一是在教育扶貧、健康扶貧、產(chǎn)業(yè)扶貧、金融扶貧、社會保障兜底扶貧等方面不斷完善精準(zhǔn)幫扶工作體系。二是采取有效措施加強(qiáng)對扶貧資金的保障,加大結(jié)對幫扶力度,同時強(qiáng)化考評督查,聚焦貧困戶致貧原因,嚴(yán)格落實各項扶貧政策,實現(xiàn)精準(zhǔn)幫扶。三是加大深度貧困地區(qū)的脫貧攻堅力度,聚焦深度貧困縣和深度貧困村,落實好各市縣部門的主體責(zé)任及基礎(chǔ)性公益項目、能源、交通、水利等重大投資項目,社會事業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域以及扶貧資金重點(diǎn)向深度貧困縣鄉(xiāng)傾斜,確保貧困群眾穩(wěn)定脫貧。

【參考文獻(xiàn)】

[1]魏后凱.實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的目標(biāo)及難點(diǎn)[J].社會發(fā)展研究,2018,(1):2-8.

[2]毛平,王藝菲,張禧.實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略背景下的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)體系構(gòu)建[J].安徽農(nóng)業(yè)科學(xué),2018,(9):197-200.

[3]郭翔宇.實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略 加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化[J].農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與管理,2017,(5):22-24.

(責(zé)任編輯:劉亞峰)