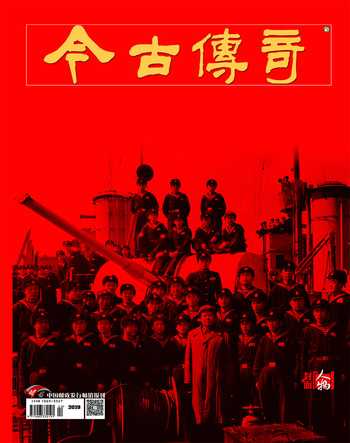

1894,百年定遠之恥

黃加佳

炮火中誕生、戰斗中成長、發展中壯大,在中國共產黨堅強領導下,今天的人民海軍,一路劈波斬浪,縱橫萬里海疆,取得了舉世矚目的偉大成就。

如果我們只看到人民海軍今天的輝煌,還不足以理解百余年來中國人為擁有一支強大海軍所付出的艱辛。只有了解中國海軍發展史,才能明白中國人對大型艦艇的渴望。

血染大東溝

1894年9月17日清晨,海面上微風徐徐。包括旗艦“定遠”艦在內的北洋艦隊10艘主力艦,停泊在鴨綠江口大東溝外的深海區。

定遠艦上的水兵們照例凌晨4時30分便起床了。他們洗漱、點名、用“圣經石”打磨甲板,開始了一天的工作。管帶劉步蟾和海軍總教官、德國人漢納根,在軍官餐廳邊用早餐邊討論著艦隊的日常事務。

9時15分,水兵們在甲板上集合,開始了每天例行的戰斗操練,像每一個周而復始的早晨一樣。誰也不會想到,幾個小時后北洋艦隊將經歷組建以來第一次,也是最慘烈的一次血戰。

一個多月前,由于缺乏護衛,中國運兵船“高升”號被日艦“浪速”號擊沉,800多名官兵葬身大海。這些天,平壤戰事吃緊,急需增援。為了避免慘劇再次發生,李鴻章派北洋艦隊護送載著4000多名清兵的運兵船,前往朝鮮。

此時,運兵船已順利抵達中朝邊境的大東溝,“定遠”艦的信號橫桁上掛出了準備回航的信號旗。就在艦隊準備打道回府的時候,一名正在瞭望的哨兵突然發現,西南方海上飄著一縷詭異的薄煙。半個小時后,煙柱越來越多,一支日本艦隊浩浩蕩蕩地駛來。

其實,早在兩個小時前,日本軍艦就已發現冒著黑煙的北洋軍艦。起初,日本聯合艦隊司令官伊東佑亨以為碰上的不過是三四艘護送運兵船的軍艦而已,可當他發現遭遇的竟是北洋艦隊的全部精銳時,心里也有點兒打鼓。

據《日清戰爭實記》記載,為了平復水兵們不安的心情,伊東佑亨當即下令開飯,甚至還允許水兵們飯后在甲板上隨便吸煙。

也難怪日本人會心里發虛。當時,中國海軍實力號稱世界第七,亞洲第一。因為有“定遠”艦、“鎮遠”艦兩條鐵甲艦,噸位上遠遠超過日本海軍。

此時,坐鎮“定遠”艦的海軍提督丁汝昌知道,日本艦隊此行是沖著運兵船來的。為了讓戰區遠離運兵船停泊區,他當即下令艦隊全速前進,迎擊日艦。

雖然北洋艦隊有“定遠”艦、“鎮遠”艦兩艘巨無霸坐鎮,但實力明顯遜于對方。北洋艦隊軍艦10艘,日軍12艘,數量上不占優勢;我方平均航速15節,對方在16節以上,速度又輸一籌;雖然在火炮口徑上我方略有優勢,但發射速度大大慢于對方。

開戰不久,北洋艦隊行動遲緩的劣勢便暴露出來。一個月后,丁汝昌呈送清廷的報告中寫道:“我軍以夾縫雁行陣向前急駛,倭人以十二艦魚貫猛撲。相距漸近,我軍開炮轟擊。敵隊忽分忽合,船快炮快,子彈紛集。”

雖然丁汝昌使用的陣形在此后百年來廣受詬病,但中國海軍史研究會會長陳悅認為:“在裝備不占優的情況下,采用此種近距離撞擊戰,也不失為一種有效的方法。但北洋軍艦艦齡老化,鍋爐接近報廢,又燒著劣質的燃煤,即便竭盡全力也始終無法靠近對方。”

下午3時30分,開戰僅兩個多小時,北洋艦隊10艘軍艦中,已有“超勇”“揚威”“致遠”“經遠”等軍艦被擊沉,“靖遠”“來遠”兩艦因重傷而撤往淺水區自保,“濟遠”“廣甲”兩艦避戰逃跑。戰場上,只剩下“定遠”艦、“鎮遠”艦兩艘主力艦。

提到當時的情景,《日清戰史》上有這樣一段記載:“我本隊舍其他各艦不顧,舉全部五艦之力量合圍兩艦,在榴霰彈的傾注下,再三引起火災。‘定遠’艦甲板部位起火,烈焰洶騰,幾乎延燒全艦。‘鎮遠’艦前甲板殆乎形成絕命大火,將領集合士兵救火,雖彈丸如雨,仍欣然從事,在九死一生中依然將火撲滅……”

日本人無奈地發現,即便是被5艘日艦圍起來打,即便是已無還手之力,即便是身中百彈,‘定遠’艦和‘鎮遠’艦卻絲毫沒有沉沒的跡象。以至于‘松島’艦上一名日本水兵臨死前哀嘆道:“‘定遠’艦怎么打不沉啊?”

下午5時45分,暮色將近,長時間圍攻“定遠”艦、“鎮遠”艦無果,伊東佑亨只得鳴金收兵。當時正在遠東觀戰的英國遠東艦隊司令菲利曼特爾說:“日軍之所以不能徹底消滅中國海軍,皆因中國有‘定遠’艦、‘鎮遠’艦兩艘鐵甲艦。”

“遍地球第一等鐵甲船”

自從1885年開始服役起,“定遠”艦、“鎮遠”艦就是中國海軍的驕傲。對于幾無海防觀念,且財政捉襟見肘的中國而言,這兩艘鐵甲艦來之不易。

鴉片戰爭以來,當冒著黑煙、有兩個大轱轆的英國明輪船,把幾十艘中國帆船沖撞得七零八落時,中國人突然發現自己已被世界落下很遠很遠。洋務運動開始后,清政府內部圍繞購買鐵甲艦展開了一場曠日持久的大討論。

買大船還是買小船,買回來由誰來開,怎么保養,各種爭論莫衷一是。十幾年過去了,鐵甲艦仍杳如黃鶴。

心急如焚的南洋通商大臣沈葆楨,臨終前痛心疾首地上疏朝廷說:“臣所每飯不忘者,在購買鐵艦船一事,至今無及矣。而懇懇之愚,總以為鐵甲船不可不辦,倭人萬不可輕視。”沈葆楨一語中的,當時清政府得知,日本向英國訂購的鐵甲艦“扶桑”號已經下水了。1874年,剛剛明治維新的日本,就攢了一支歪歪扭扭的船隊侵入臺灣。彼時,日本國力尚弱,但已敢于向海外擴張,如今有了鐵甲艦,豈不更加囂張?清政府這才火急火燎地派人前往西方,辦理買船事宜。

起初,李鴻章相中了英國造的“柏爾來”和“奧利恩”艦。可英國人趁機大敲竹杠,“忽允忽翻”,把價格一路哄抬到200萬兩白銀,最后竟干脆找個借口不賣了。

在英國碰了一鼻子灰的李鴻章,派深諳洋務的李鳳苞到德國考察。當時,德國已在普法戰爭中取勝,一躍成為歐陸第一軍事強國。可它強的是陸軍,不是海軍,沒人認為德國也能造出大軍艦。急于向世人證明海上實力的德國人對李鳳苞殷勤備至。德國人的努力沒有白費,1880年,他們終于拿到了中國的訂單。

此時,得知中國與德國簽了造艦合同,英國悔之晚矣。德國人似乎也要借這第一筆跨國訂單,打響自己的名牌,鉚足了勁給中國軍艦用上最好的材料和技術。4個月后,中國又向德國訂了一艘同樣型號的鐵甲艦。

身在德國的近代中國科學家徐建寅,在日記中寫道:“現在中國擬造之船,議仿‘英弗萊息白’及‘薩克森’之制,集二者之長,去二者之弊……似可列于當今遍地球第一等鐵甲船。”

1885年,裝飾著龍紋圖案的“定遠”艦和“鎮遠”艦駛出德國基爾軍港,開往中國。“定遠”艦、“鎮遠”艦在當時引起的轟動,絕不亞于今天人們談到航母。

“定遠”艦標準排水量7220噸,艦長94.5米、寬18米、吃水6米,功率6200匹馬力,航速14.5節。姊妹艦“鎮遠”功率7200匹馬力,航速15.4節,在當時均屬龐然大物。

對野心勃勃的日本而言,“定遠”艦、“鎮遠”艦不啻為當頭棒喝。1886年8月,當丁汝昌率二艦到日本長崎進行保養時,小山一樣的鐵甲艦震動了日本朝野。憤懣、驚懼、羨慕……一時間,諸般情緒彌漫于日本社會,上岸休整的中國水兵竟然因此遭到日本警察和市民的攻擊,傷亡達50余人。

另一個被反復引用的故事是,日本軍官東鄉平八郎登上“定遠”艦參觀后,稱其并不可怕,理由是中國水兵把衣褲晾曬在炮管和甲板上,火炮炮管里布滿灰塵。這個故事每每被用來證明北洋艦隊管理混亂,士氣低落。但陳悅告訴記者,因為沒有烘干設備,甲板上晾衣本是19世紀各國海軍的常例,日本亦不能免俗。而從東鄉平八郎的渲染中,不難品出他的“酸葡萄”心理。

“定遠”艦和“鎮遠”艦的出現,大大抑制了日本對外擴張的野心,使他們將近十年不敢在東亞造次。同時,“定遠”艦、“鎮遠”艦也刺激了日本發展軍力的決心。為了對付中國的兩艘巨艦,日本在國內發行海軍公債,設計建造了專門克制“定遠”艦、“鎮遠”艦的“松島”“橋立”和“嚴島”三艦,甚至連日本小孩子都在玩一個叫“炸沉‘定遠’艦”的游戲。

就在日本瘋狂擴張軍備時,中國的海軍建設卻陷入了停頓。光緒大婚、慈禧慶壽、修頤和園……似乎所有事兒都有理由擠占北洋海軍的經費。就在世界海軍一日千里大發展時,“定遠”艦、“鎮遠”艦卻顯出了老態。“經費匱乏,疏于保養,彈藥短缺,‘定遠’艦和‘鎮遠’艦就像是整個北洋海軍的縮影。”陳悅感慨道。

孤懸海外

從黃海海戰死里逃生的“定遠”艦逃進了威海衛。此時,北洋海軍慘淡經營的另一個軍港旅順已經落入日軍之手,兩萬軍民慘遭屠殺。

“定遠”艦管帶劉步蟾凄然看著與自己生死與共的軍艦,他知道,北洋海軍的末日只是個時間問題。

幾天后的1895年2月5日凌晨,10艘日軍魚雷艇悄悄逼近,一顆魚雷擊中“定遠”艦。艦尾左舷機械工程師室被炸出一個一米見方的大洞,海水汩汩涌入船艙。提督丁汝昌還想做最后的努力挽救軍艦,無奈進水太多,“定遠”艦最終擱淺在劉公島東部。為了不被日軍俘獲,2月9日午后劉步蟾下令在艦內裝滿炸藥,點燃自爆。

戰前,劉步蟾曾立下“茍喪艦,必自裁”的誓言,當晚他兌現了諾言,自殺殉國。此前,“鎮遠”艦已經不幸觸礁,喪失了戰斗力。

后來,還算完整的“鎮遠”艦被日軍俘虜,修整后編入了敵人的艦隊。“定遠”艦則由于損毀嚴重被日本人當廢鐵拍賣掉了。

“定遠”艦殘骸被日本富豪小野隆介買下。他把軍艦的部件拆下來,運到其故鄉福岡太宰府,建造了私人寓所“定遠館”。

百年來國人不復聽到“定遠”艦的消息,直到2018年,海軍史研究會會長陳悅才在旅日作家薩蘇的帶領下,探訪了“定遠館”。如今,“定遠館”被一名玩具收藏者租下來當了倉庫。

陳悅說,在“定遠館”的房間里,可以發現從定遠艦上拆下的立柱和橫梁,上面密密麻麻的船釘孔歷歷在目。最令他唏噓的則是用船板做成的鐵門,鐵門上炮眼星羅棋布,上面依稀還能看到被火燒過的痕跡。陳悅注意到,炮眼周圍有一圈鉚釘眼,這說明炮眼曾經被修補過,但為了展示日本武力,被補好的傷口又被無情地撕開了。

據當地文獻記載,小野并未在“定遠館”中居住太長時間。傳說,“定遠館”落成后,每每有人夜半時分看到穿中國水兵制服的人影走動。據說,一個盜賊行竊時,聽到一個聲音威嚴地責問:“稅。”這恰恰是中國膠東話里“誰”的口音。后來,小野只好把“定遠館”捐給當地神社管理。

當然,這只是傳說,但這艘軍艦的確傾注了太多中國人富國強兵,走向外洋的夢。然而,軍人的英勇改變不了軍隊的沒落,艦炮再利也無法挽救制度的腐朽。這可能是北洋艦隊自創建之初便無法改變的宿命。