艱苦奮斗,寬宏無私

陳小婷

在革命戰爭時期,陳錫聯身先士卒,從一名放馬的小戰士,成長為威震一方的大將軍。他善打硬仗、惡仗、苦仗,被譽為“小鋼炮”。在一次戰役中,他左手拇指受傷,由于包扎不當,逐漸壞死。一天,陳錫聯取來白酒,連飲兩大口,隨后喝道:“給我黑了,沒啥用了。”旋即瞪眼咬牙,舉右手快刀斷指……他曾笑言:“我身子前后左右有4個洞,因此心中有氣出得快,心胸寬。”

建國后,陳錫聯一刻不停地投身于新中國的建設。晚年離休后,他有一本精巧的記事冊,摘錄國內外重要新聞,字里行間心憂天下。他非常痛恨腐敗,只要見到報紙、電視或文件中揭露腐敗的消息,一定會怒不可遏,或拍案而起,或憤憤不絕,最后幽默地道:“干了五毛錢(指腐敗)的事,哪兒能瞞得過?”陳錫聯家的會客廳內,掛著毛澤東半身像。自1973年他到北京后,一直掛了26年,他囑咐家人:“誰也別想把它摘下來,除非我死了。”

“長征精神”貫穿著陳錫聯的一生,即使到了晚年,他的生活也很有規律,每天6時半準時起床,早飯后鍛煉身體;8時,到辦公室閱讀書報。他曾回憶紅軍過草地:“上是青天,下是草地。上午12時,可以把衣服脫光,打赤膊;一到傍晚,草地落滿白雪。偶遇豌豆苗地,前面走的人吃葉,中間走的人吃稈,后面走的人吃根。缺氧啊,身體不好的人,起先看他走得好好的,接著就晃蕩起來……”艱苦奮斗的經歷讓他看淡了生死名利。

陳錫聯將自己的大半生都奉獻給了中國的解放事業、建設事業,從沒有半點兒怨言。大公者無私的奉獻背后是對家庭的虧欠。

他十幾歲離家參加革命,留下母親孤苦無依,靠乞討為生。1953年,母親去世,此時陳錫聯已經是解放軍炮兵司令員,他立即回去料理后事。母親的墓碑立在一個山坡上,從坡上可以看到家中老屋。陳錫聯對子女說:“小時候給地主放牛,不讓我回家,我就在這兒看我娘。”由于公事繁忙,陳錫聯急匆匆地回到北京。晚年想起母親時,他老淚縱橫地說:“我可以說是忠臣,但不是孝子啊!”

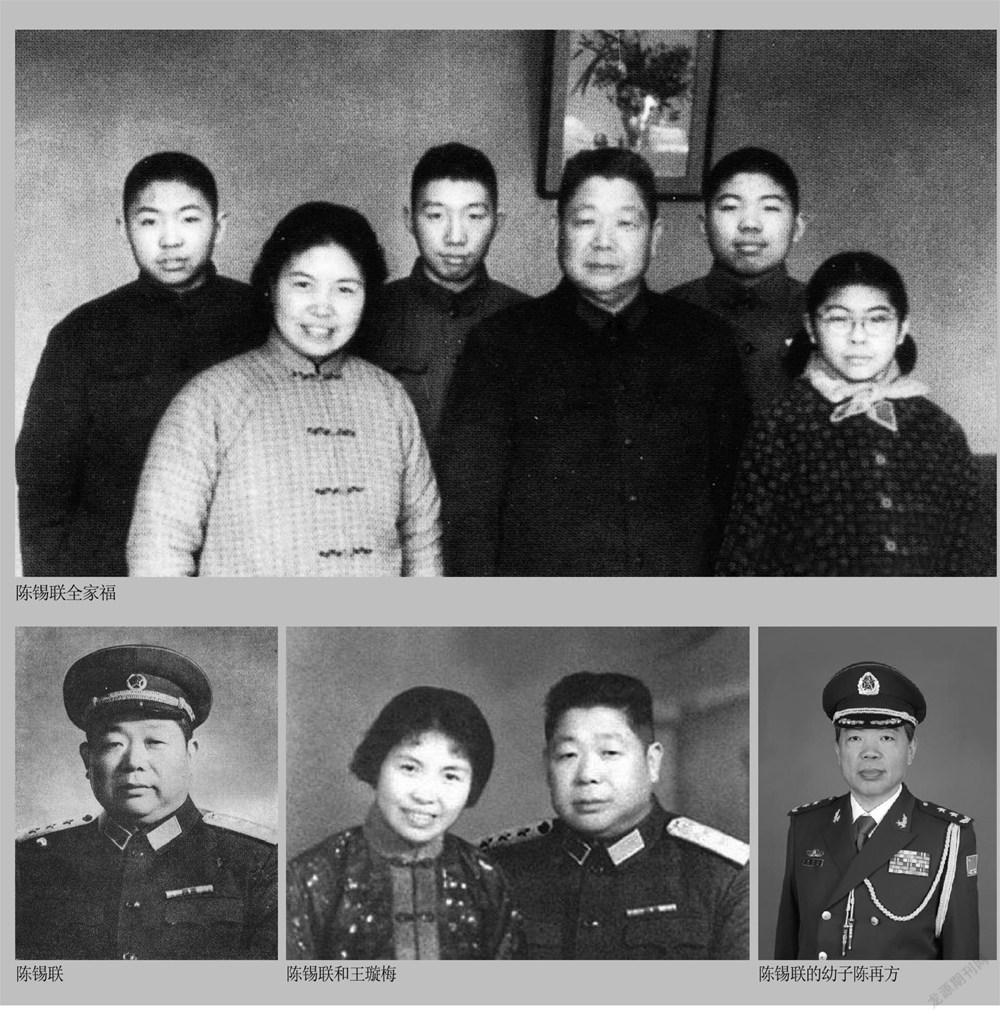

受陳錫聯影響,他的3個兒子全部參軍:陳再強是大校,陳再文在執行任務時英勇犧牲,陳再方是中將,個個都很爭氣。陳再文犧牲時,陳錫聯強忍悲痛對前來慰問的官兵說:“家里的工作我來做,你們放心;空軍出事,在所難免,指揮千軍萬馬的事不可大意,從這件事中要吸取教訓,希望這樣的事不再發生。”

他的言傳身教,不僅深刻地影響了家人,而且教育了廣大官兵。1963年1月,沈陽軍區舉行“雷鋒班”命名大會,時任軍區司令員的陳錫聯參加大會時,看見一個士兵滿臉悲凄,垂首斂目,于是問軍區工程兵部主任王良太:“這個低頭的戰士是?”王良太對曰:“司令員,他是撞死雷鋒的喬安山,剛從禁閉室出來。”陳錫聯一手握喬安山的手,一手拍他的肩,說:“小伙子,抬起頭來!不要背包袱。要像你的雷鋒班長那樣,好好開車,好好做人!”這件事讓喬安山銘記終生。