新中國70年金融風險的防范和化解

李稻葵 陳大鵬 石錦建

內容提要:新中國成立70年來,經濟建設取得了舉世矚目的成就,沒有發生系統性金融危機,這離不開對金融風險的積極防范和化解。新中國70年防范和化解金融風險的基本經驗包括:及時識別和處置金融風險,對于暴露出來的體制機制問題加以改革,著力處理好社會穩定問題,增強經濟主體信心。下一步,要著力改革基礎設施投融資體系,強化不良資產處置機制,推進股市法制建設,完善上市公司退市制度,妥善處理企業間“三角債”問題。

關鍵詞:金融風險;金融危機;金融體制改革

中圖分類號:F832.0? ? 文獻標識碼:A? ? 文章編號:1003-7543(2019)05-0005-14

黨的十九大報告指出,要堅決打好防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治的“三大攻堅戰”,使全面建成小康社會得到人民認可、經得起歷史檢驗。其中,打好防范化解重大風險攻堅戰,重點是防控金融風險。2019年2月22日,習近平總書記在主持中共中央政治局第十三次集體學習時指出,防范化解金融風險特別是防止發生系統性金融風險,是金融工作的根本性任務。回顧新中國70年光輝歷程,我國經濟建設取得了舉世矚目的成就,沒有發生系統性金融危機。這離不開我國對各種金融風險的積極防范、及時應對、妥善化解。回顧新中國70年積極應對高通脹風險、外匯相關風險、銀行體系風險、國內債務風險和股市劇烈波動風險等金融風險的歷程,并梳理其基本經驗,對于當下打好防范化解重大風險攻堅戰具有重要意義,也可為深化金融體制改革找尋方向。

一、新中國70年積極防范化解重大金融風險的歷程

70年來,面對復雜的國內外環境和一系列金融風險事件,我國積極防范、及時應對、妥善化解金融風險,避免了系統性金融危機的發生。

(一)積極應對高通脹風險

高通脹風險是指經濟體出現物價水平快速大幅上升的風險。這里使用國家統計局公布的居民消費價格指數(CPI)數據,考察我國的年度通脹率(見圖1,下頁)。由圖1可見,雖然我國有過較高通脹時期,例如新中國成立初期、1959~1961年、1988~1989年、1993~1995年等,但這些高通脹時期持續時間不長且通脹水平也遠低于“通脹危機”標準①。總之,我國積極防范化解高通脹風險,較好地控制了通脹問題,這與我國綜合利用行政手段、改革手段、市場手段,進行精心的宏觀調控密不可分。

1.改革開放前的高通脹問題及其應對

1949年10~12月,我國發生了“物價大波動”,以上海、天津為中心,波及華中地區和西北地區,主要原因是投機商搶購商品、哄抬物價、囤積居奇。面對重要物資價格的快速上漲,政府指導各地國營貿易公司以市場價格足量供應糧、布、煤、鹽等物資,憑借雄厚的實力使得物資價格開始下跌,這導致投機商不得不開始拋售物資,從而導致了物價進一步下降,該輪“物價大波動”得到平息。1949年12月至1950年3月又發生了物價大波動,其主要原因是政府超發貨幣來補充財政赤字以及投機商哄抬物價等。政府積極應對,著力收緊銀根,減少貸款額度、催還欠款,并規定國營企業資金一律存入國家銀行,不得向私營銀行和私營企業放款;另外,在財政上開源節流、減少赤字;同時,取締地下錢莊,截斷投機商的資金來源。在這些措施的綜合作用下,該輪物價大波動也得到平息[1]。總之,新中國成立初期,國家在防范化解高通脹風險的同時,建立起了符合當時國民經濟恢復和發展需要的物資周轉秩序和物價管理體制。

在計劃經濟時期,雖然主要生活物資都是國家定價、定量供應、統購統銷,但仍有通脹風險。例如,“大躍進”運動中的盲目建設導致1959~1961年發生嚴重的物資短缺,尤其是糧食供應嚴重不足,通貨膨脹嚴重,集中體現為黑市價格或集市價格的大幅上漲。為了緩解群眾生活困難,政府采取“低價+平均分配”和“高價+敞開供應”相結合的策略,一方面通過行政手段,對于基本日用品尤其是糧食進行嚴格定量供應,強調“憑證供應”(如發行“糧票”等)和“平均分配”(按照人口數分配),保障群眾日常生活、維護社會穩定;另一方面,有選擇地供應高價商品(如海參、火腿等高級副食品和鐘表、名酒等高級用品),使得黑市中的通貨膨脹在官方商品價格上體現出來(表現為官方通脹率激增,從1960年的2.5%上漲為1961年的16.1%),達到了回籠貨幣、抑制通脹的目的[2]。

2.改革開放后的高通脹問題及其應對

改革開放后,我國分別在1985年、1988年和1994年前后出現過較大規模的通脹,政府主要通過行政手段和貨幣政策等工具進行積極調控。

1985年高通脹的背景是地方政府和企業的投資熱潮以及工資制度改革。1982年黨的十二大提出“到20世紀末工農業總產值翻兩番”的目標,1984年黨的十二屆三中全會提出建設“有計劃的商品經濟”,1985年開始實行“撥改貸”政策,導致地方政府和企業有強烈激勵和自主能力來擴大投資規模,固定資產投資大幅增加,同時貨幣供應大幅增加、信貸規模明顯擴大;另外,國務院實行工資改革,大幅提升了居民收入。以上因素疊加,導致社會總需求過旺、物價水平快速提升,1985年CPI增速達到9.3%。為了抑制通脹,國家減少貨幣發行、控制固定資產投資規模、限制消費能力擴張、加強物價監管,通脹率下降到6%~7%。

1988年,國家理順價格機制,提出進行“價格闖關”,逐漸放開肉、蛋、菜、糖價格和煙酒價格,物價又出現較大上漲,甚至發生搶購,加之信貸政策由嚴轉松導致的固定資產投資重新上馬、貨幣供應提速,CPI增速達到18.8%。面對這一挑戰,1989年,國家開始整頓經濟秩序,控制貸款規模緊縮銀根、提高利率回籠貨幣,減少社會總需求,最終控制住了通脹。值得說明的是,“價格闖關”在本輪通脹中的作用需要從兩個角度來理解:一方面這是從價格管制狀態走向市場決定機制的必由之路,另一方面也體現了當時經濟體制的不完善之處。

1994年,我國經濟出現過熱,通脹率再次達到高位,超過24%。其原因包括:1992年南方談話之后全國掀起新一輪投資熱潮,利率下調、銀根放松、信貸擴張,貨幣發行明顯提速,以及1993年進一步放開價格管制,推行稅制改革、匯率并軌和工資改革等,消費需求急劇膨脹在推升物價的同時強化了通脹預期并引致“搶購潮”。在高通脹背景下,政府把抑制通貨膨脹問題定位為“首位經濟問題”,采取“適度從緊”的貨幣政策,提高銀行存貸利率,減少貨幣供應量,整頓金融秩序,打擊房地產投資和基建項目重復建設,抑制社會集團的購買力,成功將通脹率降低到1996年的8.3%。

(二)積極應對外匯、外債和資本外逃風險

貨幣匯率風險是最為重要的金融風險之一,且往往伴隨資本外逃風險。匯率快速、大幅貶值往往導致資本外逃加劇、外債壓力增大、央行外匯儲備快速縮水、國內利率急劇攀升,會對經濟體造成較大破壞。70年來,我國積極防范化解了貨幣匯率風險,避免了“被動”式的匯率快速、大幅貶值,且較為成功地應對了資金外逃風險,外債也一直控制在較低水平。

1.匯率波動和匯率形成機制改革

需要指出的是,人民幣匯率形成機制經歷了若干次改革,政府干預色彩較濃,在定量分析的同時我們需要考慮到外匯政策的主動調整,把匯率雙軌制時期基于匯率政策調整的“主動”貶值與匯率并軌后基于市場預期和市場機制的“被動”貶值區分開來分析。從新中國成立到改革開放初期,我國實行單一匯率制;1981~1984年,我國實行雙重匯率制度,官方匯率與外匯內部結算價并行;1985~1993年,仍然實行雙重匯率制度,官方匯率與外匯調劑的結算價并行。可見,1994年之前的匯率更多是政府主觀意志的體現,而非市場價格。1994年,官方匯率和外匯調劑市場匯率并軌,實行以市場供求為基礎、有管理的浮動匯率制度;且取消了外匯留成和上繳制度,實行銀行結售匯,并建立了全國統一的銀行間外匯市場[3]。從1998年亞洲金融危機開始,人民幣匯率釘住美元,波動區間較窄。2005年,我國開始實行以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣調節、有管理的浮動匯率制度,結束了人民幣匯率釘住美元的臨時政策。2015年,我國進一步完善人民幣對美元匯率中間價報價機制。

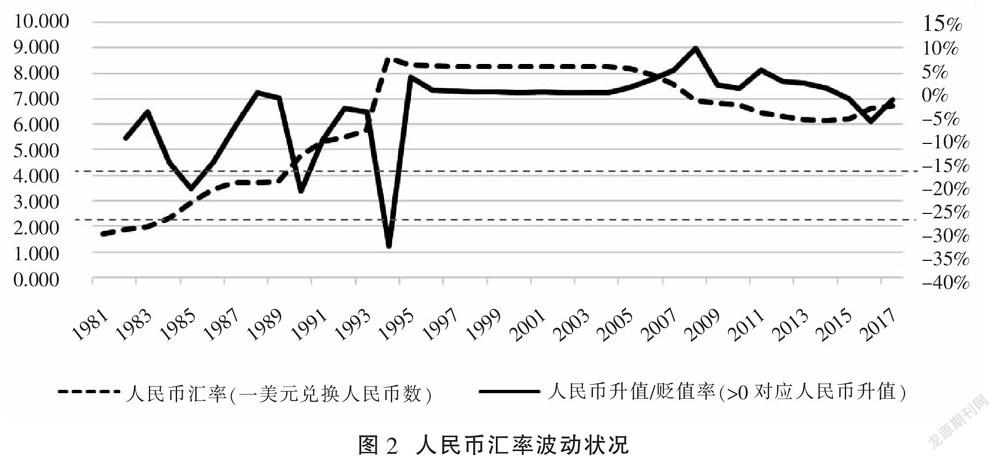

研究貨幣匯率危機的文獻往往以“一定時期內的貶值幅度超過某一臨界值”來界定危機發生。例如,Frankel & Rose研究1971~1992年105個發展中國家的貨幣危機,定義“貨幣危機”為一年內當地貨幣兌美元匯率貶值超過25%且貶值幅度超過上一年度至少10個百分點[4]。Reinhart & Rogoff認為貶值幅度25%的標準太高,從“二戰”后各國發生危機的經驗來看,更小的貶值幅度也可以導致惡劣后果,所以其界定貨幣危機為一年內匯率貶值超過15%[5]。在了解人民幣匯率形成機制改革歷史的基礎上,我們使用外匯管理局公布的人民幣兌美元匯率年度平均值數據,來考察人民幣匯率波動是否曾達到貨幣匯率危機的標準。

1981~2017年人民幣匯率波動情況如圖2(下頁)所示。由圖2可見,1981~1994年為實行“雙重匯率”制度的時期,人民幣匯率有過較為劇烈的波動,貶值率數次超過15%,1994年“并軌”當年甚至超過30%。但正如我們之前所述,該時期匯率并非“市場價格”,事實上主要體現了政府的主觀意志和主動調整,不宜認為是貨幣匯率危機的體現。1994年并軌以來,人民幣匯率基本維持穩定,尤其值得指出的是,1998年亞洲金融危機中,我國承諾并保持了人民幣匯率穩定,為區域金融穩定和經濟恢復作出了巨大貢獻。2005年匯率改革導致人民幣明顯升值。2015年匯率改革導致人民幣出現貶值,但年度貶值率最大僅為-6.2%。

2.資本外逃風險及其應對

70年來,我國也一直在積極防范化解資本外逃風險。資本外逃風險既可能“風起云涌”,例如1991~1994年伴隨人民幣匯率的劇烈波動而醞釀的資本外逃風險;也可能“暗流涌動”,例如1995~2004年人民幣匯率維持相對穩定,但同樣存在資本外逃風險。面臨資本外逃風險,我國加強外匯管制,嚴格執行強制結匯的銀行結售匯制度①以及進出口臺賬核銷制度②,打擊通過進出口“偽報”和虛假貿易等方式匯出外匯的行為,從而穩定幣值、穩定信心,降低投機者對于“匯差套利”的預期。

隨著改革開放的深入,我國逐漸對強制結售匯制度松綁,并于2012年取消強制結售匯,允許企業和個人自主保留外匯收入。為了推進貿易便利化,我國對貨物貿易外匯管理體制作了系列改革和試點,例如2010年,我國開始試點進口付匯管理由逐筆核銷向總量核查、由現場核銷向非現場核查、由行為監管向主體監管轉變,并允許境內企業將具有真實、合法交易背景的貨物貿易出口收入存放境外(包括港澳臺地區)。2012年,全國正式實施新的貨物貿易外匯管理制度,對企業實施動態分類管理,對企業的貿易外匯管理方式由現場逐筆核銷改變為非現場總量核查。2015年匯率改革后,人民幣出現貶值預期,疊加經濟下行壓力、反腐深化推進等因素,資本外逃風險加大,在我國對外直接投資、境外旅游交易以及“誤差與遺漏”賬戶都可能隱含了大量的資本外逃[6]。我國一方面動用外匯儲備來穩定匯率,另一方面嚴格審查海外并購行為,增強對外匯交易的真實性審核,維護了匯率和跨境資本流動的穩定。

3.國外債務的控制和風險防范

與貨幣匯率風險和資本外逃風險緊密相關的另一個金融風險是外債風險。國外債務風險是指國內公共部門或者私人部門無力償付外國投資者持有的到期債務(往往以外幣計價),從而發生大規模違約的風險。我國一直對外債持慎重態度。

新中國成立初期,我國曾向蘇聯貸款引進技術和設備以支撐新項目建設,但規模有限。“文化大革命”時期我國實行“既無外債,也無內債”的方針。改革開放之后,我國重新開始發行外債,但一直采取慎重態度進行嚴格監管。例如,為了準確、及時、完整地統計全國的外債信息、加強對外債資金流出入的管理,我國于1987年發布《外債統計監測暫行規定》,于1989年發布《外債登記實施細則》,于1997年發布《外債統計監測實施細則》,建立和完善了外債登記和監測制度。從整體來看,以外債總量占GDP的比例衡量,與其他國家相比,我國處于較低水平。1985~2018年,我國外債與GDP之比最高值僅為17%。

研究國外債務風險的文獻往往側重公共部門(政府)直接或者間接負有償還義務的債務。Kraay & Nehru定義國外債務危機為滿足如下條件至少一條:發生利息或者本金拖欠,且相對外債總量數額巨大;發生主權債務重組或者債務減免;求助于IMF非優惠性的常備借款安排或者擴展借款項目[7]。我國顯然沒有發生類似事件。從債務人類型來看,我國政府作為直接債務人或者提供擔保的國外債務沒有發生過違約事件。企業作為直接債務人且沒有政府擔保的國外債務發生過違約,但只是極少數個案而非系統性違約,不構成國外債務危機。

(三)積極應對銀行體系風險

銀行體系風險是指發生大規模的銀行擠兌和破產的風險。銀行體系風險往往由信貸大規模違約、銀行資產劇烈貶值引致,表現為銀行資本充足率嚴重不足、銀行發生大面積擠兌、被迫重組甚至破產。Reinhart & Rogoff定義銀行危機為以下兩類事件:擠兌導致一家以上的金融機構破產、重組或者被政府接管;雖然沒有發生擠兌,但是有一家以上的重要金融機構破產、重組或者被政府接管,并引發了后續更多家金融機構發生類似事件[5]。

我國積極防范化解銀行體系風險,避免了系統性銀行危機的發生。誠然,個別銀行曾經爆發風險。例如,1998年初,受房地產泡沫拖累、兼并信用社引入高息存款造成額外資金壓力,海南發展銀行陷入財務困境,發生擠兌事件,最終導致中國人民銀行于1998年6月決定關閉海南發展銀行。海南發展銀行成為新中國歷史上唯一一家破產的銀行,但其對其他銀行和整個金融體系的負面影響有限,并未造成系統性的恐慌①。這里以2000年左右剝離國有商業銀行不良資產以及2009年以來積極治理“影子銀行”體系為例,說明我國對銀行體系風險的積極防范和主動化解情況。

1.剝離國有商業銀行不良資產

1992年后,我國改革開放進程加快,經濟迅速發展,商業銀行的貸款規模持續擴大,但地方政府對銀行的行政干預較多,不良貸款率走高。加之1997年亞洲金融危機爆發,國內國外的經濟形勢同時對銀行業帶來沖擊。根據施華強測算,從賬面上看,1999年四大國有商業銀行(中國銀行、中國建設銀行、中國工商銀行、中國農業銀行)的不良貸款率已經高達39%,不良資產余額達到2.5萬億元(接近1999年GDP的30%,約為當年財政收入的220%);如果考慮按照五級分類標準調整,不良貸款率還要高5個百分點左右[8]。另外,正如李德指出,不良貸款存量中有大量長期積淀形成的呆滯貸款,所對應的企業已經停產、項目已經停建,實際上是應該加以核銷的“壞賬”[9]。雖然該段時期國有商業銀行的不良貸款長期在高位徘徊,但我國沒有發生系統性的銀行危機(銀行擠兌、破產)。其關鍵原因是,我國政府幫助國有商業銀行擴充資本金并成功剝離不良資產,維持了銀行體系的穩定。

具體而言,我國于1998年發行2700億元特別國債,補充四大國有商業銀行的資本金;1999年成立四大資產管理公司(長城、信達、華融、東方),一次性剝離和收購國有商業銀行不良貸款1.4萬億元。國家給予這四大資產管理公司以政策優惠,具體包括:資金來源上,財政部核撥資本金,并劃撥部分央行發放給國有獨資商業銀行的再貸款,同時發行金融債券;在風險承擔上,資產處置損失由國家財政“兜底”;在稅收上,免交不良資產收購、承接、處置等業務的應繳稅項和部分行政事業性收費;賦予靈活的資產處置手段;且財政部承諾以回收現金的1%~1.2%作為資產管理公司的獎勵基金。資產管理公司運用各種手段處置不良資產,截至2003年9月末,累計處置不良資產4000多億元,其中回收現金860多億元(現金回收率超過1/5),取得了一定成效[9]。在這些政策的作用下,國有商業銀行的不良貸款率明顯下降,按照五級分類標準2003年末的不良貸款率降為19.74%,但仍處于較高水平[8]。于是,國家于2003~2004年對中國銀行和中國建設銀行再次進行不良資產核銷和剝離,并向中國銀行和中國建設銀行進行了225億美元注資;2005年,向中國工商銀行進行150億美元注資;2008年,向中國農業銀行進行190億美元注資。至此,四大國有銀行的不良貸款率都降低至合理范圍,且后來均成功上市,我國逐步建立起現代商業銀行體系。在1997年亞洲金融危機下,我國政府及時處置銀行不良資產,在成功防范系統性銀行危機的同時,促使銀行再次煥發活力、繼續支持實體經濟、構建現代商業銀行體系,也對穩定亞洲經濟作出了突出貢獻。

2.積極治理“影子銀行”體系

2006年以來,我國銀行體系的一個突出問題是商業銀行廣泛參與“影子銀行”活動,且存在隱性擔保和剛性兌付,這使得影子銀行體系成為“銀行的影子”,增大了銀行體系風險。銀行理財產品是影子銀行體系最為重要的資金來源之一。銀行發行理財產品所募集的資金可以投向信托公司信托計劃或者證券公司資管產品,從而形成“銀信合作”和“銀證合作”,使得銀行可以繞過存貸款、資本充足率、撥貸比、貸款額度等監管指標開展表外業務,實現“監管套利”。根據銀保監會數據,2018年底銀行理財總規模約為32萬億元,其中非保本的理財產品高達22萬億元。這些理財產品多采用“滾動發售、集合運作、期限錯配、分離定價”的資金池模式管理,產品期限短、資產期限長,期限錯配帶來的流動性風險增加[10]。

為了應對這一風險,我國推出了一系列措施,規范銀行表外業務,治理影子銀行體系。為了管控“銀信合作”,原銀監會發布《關于規范銀信理財合作業務有關事項的通知》《關于進一步規范銀信理財合作業務的通知》等,控制銀信理財合作規模,推動銀行表外業務回表,要求增加銀行撥備和信托公司風險資本計提。在這種情況下,通道業務由信托公司轉向證券公司。原銀監會積極應對,發布《關于規范商業銀行理財業務投資運作有關問題的通知》,對銀行理財資金投資非標資產的規模作出了直接限制。2014年以來,大量銀行理財資金流入同業市場,造成資金在金融體系“空轉”。鑒于此,監管部門發布《關于規范金融機構同業業務的通知》,逐項界定并規范同業拆借、同業存款、同業借款、同業代付、買入返售(賣出回購)等同業投融資業務,并按照“實質重于形式”的原則進行管理。同時,監管部門著力打破隱性擔保和剛性兌付,推動銀行理財回歸代客理財的本質。例如,原銀監會發布《關于規范銀行業金融機構信貸資產收益權轉讓業務的通知》,要求轉讓收益權的銀行不得承擔顯性或隱性回購義務。2017年11月,中國人民銀行、銀保監會、證監會、外管局發布《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見(征求意見稿)》,并于2018年4月正式發布,統一同類資產管理產品監管標準,明確資產管理業務不得承諾保本保收益,嚴格規范金融機構資產管理業務。這一文件出臺后,對影子銀行的治理整頓初見成效,但金融過度收緊也導致實體經濟嚴重承壓,需要進一步研究和調整。

(四)積極應對國內債務風險

國內債務風險是指公共部門或者私人部門無力償付本國投資者持有的到期債務(往往以本幣計價),從而發生大規模違約的風險。我國及時、有效地監測并化解了相關風險,例如20世紀90年代清理企業“三角債”、2000年左右處置國有商業銀行不良資產(主要是企業貸款)、2013年以來積極穩妥化解累積的地方政府債務風險等,避免了地方政府、企業、金融機構的系統性破產。

1.20世紀90年代清理企業“三角債”

1990~1992年,我國曾發起了一場清理“三角債”運動。其背景是20世紀80年代末企業間“三角債”問題快速凸顯。到1991年,全國90%的企業被卷入“三角債”鏈條,即使只統計“不正常的拖欠”,1990年初也達到2000億元的規模,占GDP的10%以上[11]。

造成這一問題的原因是多方面、多層次的。從政府本身來看,為了增加財政收入,地方政府有強烈的沖動大辦工業、擴大投資,而財政力不能支。為了繞過中央監管,地方政府在項目申報期“漏報少報”,一旦項目上馬,就會出現嚴重超支,但上級政府(以及國有銀行)不得不持續補充資金、維持項目運轉,這導致大量銀行信貸資源被占用。如果信貸資金也不夠,就必然拖欠企業貨款和工程款,被拖欠企業又不得不拖欠他們的供應商,由此形成大量企業間債務拖欠。從企業來看,因為產權關系尚未厘清,大量企業的投資行為由政府主導,一方面,投資項目缺乏后期流動資金支持,無法正常投產,另一方面,很多項目不符合市場需求,產品缺乏銷路、大量積壓,企業大量虧損。這些都導致企業現金流吃緊,不得不依賴銀行貸款和商業信用融資。在信貸寬松期,這一局面尚能維持。但1988年以來,為了遏制經濟過熱態勢,政府加大宏觀調控力度,嚴控信貸規模,壓縮投資和消費需求。這直接導致企業融資和經營愈發困難,相互欠款無法及時歸還,引發連鎖反應,波及原材料、能源、輕紡、機電、交通運輸以及商業和基本建設等各行各業,使“三角債”問題愈發嚴重。

1990年3月,國務院發出《關于在全國范圍內開展清理“三角債”工作的通知》,并成立了清理“三角債”領導小組,負責組織領導全國清理“三角債”工作。最初,清理工作的思路是全國全面鋪開,但出現了“前清后欠、邊清邊欠”的問題。為了進一步化解“三角債”風險,我國把清理“三角債”作為搞好大中型企業、提高經濟效益的突破口,并把清欠的突破口定為清理固定資產投資資金缺口,由國家注入貸款、地方政府承擔最終償還責任。雖然在所有應付和預付貨款中,基建和技改項目只占20%,但是這些項目的欠款處于“三角債”鏈條的尾部,尾部企業拿到資金,歸還中游企業的欠款,中游企業進一步歸還上游企業的欠款,這就形成了連環清欠的“疊加”效果,達到了事半功倍的效果。按此思路,國務院召開全國清理“三角債”工作會議,設定了債權債務“兩頭清”、固定資產投資拖欠和流動資金拖欠“兩手清”、各級政府和企業“思想清”的方針。對于產銷不對路、虧損嚴重的企業,政府在清理“三角債”的同時,要求這些企業停產,投資升級設備、高薪吸引人才,回歸良性運轉。1991年和1992年,全國共注入清欠資金555億元,其中銀行貸款520億元,地方和企業自籌35億元,共清理固定資產投資和流動資金拖欠款2190億元,“三角債”問題得到改善,企業經濟效益逐漸提升。

2.2013年以來化解累積的地方政府性債務風險

2008年后,為了應對全球金融危機,我國推出經濟刺激計劃。其中,中央政府安排資金1.18萬億元,地方政府配套1.25萬億元。利用地方政府融資平臺獲取銀行貸款成為重要的資金來源,地方政府負債(尤其是隱性負債)大幅增加。

2013年,審計署對地方政府債務進行了摸底。根據其發布的《全國政府性債務審計結果》,截至2013年6月底,地方政府負有償還責任的債務約10.9萬億元,負有擔保責任的債務約2.7萬億元,可能承擔一定救助責任的債務約4.3萬億元。對于政府負有償還責任的債務,從舉債主體看,融資平臺公司占比最高;從債務資金來源看,銀行貸款占大多數,其次是BT(建設-轉交機制)和發行債券。2013年我國GDP為59.3萬億元,地方政府負有償還、擔保或者一定救助責任的債務總量約為當年GDP的30.2%。

2014年,國務院發布《關于加強地方政府性債務管理的意見》,要求“疏堵結合”,加快建立規范的地方政府舉債融資機制。具體措施包括:第一,舉借債務限于省(自治區、直轄市)一級,市縣級政府如果需要須由省(自治區、直轄市)政府代為舉借。第二,政府債務只能通過政府及其部門舉借,不得通過企事業單位等舉借。第三,地方政府舉債采取政府債券方式,有收益的公益性事業發行專項債券融資,沒有收益的則用一般債券融資。第四,鼓勵PPP方式,利用社會資金減少政府負債壓力。

從2015年開始,財政部組織“置換地方債”,把貸款和非標的債務置換為政府債券,2015年、2016年、2017年、2018年(前十月)分別發行置換債3.2萬億元、4.9萬億元、2.8萬億元、2萬億元,累計近13萬億元。對照2013年審計署公布的數字,地方政府負有償還責任的債務基本置換完成。

按照財政部數據,截至2018年10月,全國地方政府性債務存量約18.4萬億元。2018年GDP約為90萬億元,地方政府債務存量約為GDP的20.4%。這些債務絕大多數為政府債券,剩余平均年限為4.5年。按照用途分,一般債券為10.9萬億元,平均利率為3.49%;專項債券為7.5萬億元,平均利率3.52%。債券利率相對之前貸款和非標類政府債務利率有大幅下降,減小了地方政府的融資成本。

(五)積極應對股市劇烈波動風險

參考Barro & Ursua等文獻[12],本文用經通脹調整的股市年度真實收益率來研究股市劇烈波動風險。我們使用流通市值加權、考慮現金紅利再投資的綜合A股回報率作為股市名義回報率,并用居民消費價格指數剔除通脹,計算股市真實收益率,發現A股真實收益率有較大波動。Barro & Ursua定義“股市大幅下跌”為經通脹調賬后的年度或者連續下跌的幾年累積下跌幅度超過25%[12],按此定義,A股多次發生“大幅下跌”:1993~1995年(-72.7%)、2001~2005年(-58.4%)、2008年(-68.5%)、2010~2011年(-34.2%)、2018年(-26.5%)。另外,2015年年內,A股市場發生大幅異常波動,上證綜指從2015年1月5日的3351點一路上漲到2015年6月12日的5166點,上漲54%;隨后大幅下跌,2015年12月31日跌至3539點,跌幅超過30%。

需要指出的是,股市劇烈波動風險雖然是一種較為常見且備受關注的金融風險,但不一定給實體經濟造成嚴重不良影響。實際上,文獻中對于是否將股市劇烈波動作為“金融危機”來處理的意見不一。Eichengreen & Bordo認為應該從經濟“實際影響”而非“名義影響”的角度來界定金融危機[13]。Schwartz認為,單純的股指下跌、房地產價格下跌等,都只能算作“偽危機”[14]。但是Aliber & Kindleberger認為金融危機的范疇應該更廣,包含資產價格的暴跌[15]。Reinhart & Rogoff把Kindleberger的理念引入了對金融危機的系統性分析,以Barro & Ursua的方法來定義“股市大幅下跌”,但對“單純的股市下跌”(例如2001年美國IT泡沫破裂)的分析依然著墨不多[12]。

從我國的實際情況來看,A股歷次大幅下跌均沒有導致系統性的企業破產、金融機構倒閉、居民生活水平嚴重下降等,對實體經濟的傳導有限。但是,這并不意味著股市劇烈波動對實體經濟沒有負面影響。股市快速上漲時期,出于投機性的逐利動機,銀行信貸資金可能違規流入股市,影響貨幣政策的正常傳導、助長股市泡沫、擠出實體經濟的融資[16]。而股市快速下跌時期,出于恐慌,投資者可能進一步拋售股票,并拒絕為上市企業提供新的融資,加重企業融資約束;尤其是當上市公司存在大股東股票質押時,股價的“自我實現式下跌”可能導致股價崩盤、資金鏈斷裂[17]。另外,股市劇烈波動可能破壞股價反映公司經營狀況的“信號機制”,股價信息質量的下降將導致資源配置效率降低。

鑒于此,我國采取綜合措施應對股市劇烈波動,標本兼治、雙管齊下,避免股市風險向實體經濟的傳染。一方面,當股市劇烈波動可能傳染到實體經濟時,政府采取果斷措施著力穩定股價。具體而言,在面對股市大幅下跌時,政府采取調整貨幣政策釋放流動性、動用政府資金直接入市、限制新審批IPO、放松投資者管控和交易限制等策略來“救市”,防止股價進一步下跌。例如,2018年A股下跌明顯,深圳市人民政府斥資百億,建立上市公司債權融資支持機制,設立優質上市公司股權投資專項基金,從債權和股權兩方面入手,按照市場化運作原則,采取過橋貸款、委托貸款、債權收購、股權收購等多方式、多渠道構建風險共濟機制,幫助符合一定條件的上市公司及其實際控制人化解股票質押流動性危機。當然,需要指出的是,雖然有證據表明類似的“救市”策略短期內可以在一定程度上奏效[18],但其長期影響尚需進一步研究和討論。另一方面,針對股市的劇烈波動,我國除適當平抑波動、穩定投資者預期外,更加強調針對暴露出來的問題深化改革、完善制度。

二、新中國70年防范化解金融風險的經驗

(一)及時監測和識別金融風險,并全力以赴把風險消滅在萌芽狀態

金融風險的累積是一個動態的過程,其一旦爆發往往牽一發而動全身,危機傳染性強、擴散速度快。守住不發生系統性金融危機的底線,需要對金融風險進行及時的、全面的、有效的監測和識別,并在此基礎上,針對可能爆發的金融風險采取果斷措施,將風險消滅在萌芽狀態。

及時監測和識別金融風險要求監管部門“下沉”到基層,對各地區、各類別金融機構的業務進行全面有效監管。原銀監會系統有36個銀監局、306個銀監分局和1730個監管辦事處,另加4個培訓中心,總人數超過2.3萬人;原保監會則設有36個省級保監局、13個地市級保監分局,總人數在3000人左右。2018年末,銀保監會派出機構增設縣局,改為省、市、縣三級架構,監管力量進一步下沉,有助于更快、更好地監測各地區、各業務線的金融風險。

同時,當金融風險開始暴露時,政府快速響應、及時干預,將風險消滅在萌芽狀態。例如,面臨1994~1995年的高通脹,政府把抑制通貨膨脹作為宏觀調控的“首要目標”和處理改革、發展、穩定三者關系的中心,采取果斷手段抑制通貨膨脹,包括行政限價、定量供應、價格檢查等,避免物價進一步上漲威脅群眾正常生活和社會穩定。又如,面對1997年的亞洲金融危機和2008年的全球金融危機,我國積極果斷地采取措施,較為成功地阻擋了危機擴散和惡化,保持了我國金融體系的基本穩定。亞洲金融危機期間,我國對貨幣市場加強宏觀調控,同時央行2次降準、6次降息,1998年新增發國債1500億元,用成功的調控維持了宏觀穩定。2008年全球金融危機期間,國務院成立了應對國際金融危機小組,建立了旬會制度,進一步加強“一行三會”的協調配合,密切關注和著力應對國際金融危機;央行4次降準、5次降息,通過大規模一攬子計劃加大對國內市場的刺激,擴大內需,投資民生領域,促進經濟平穩過渡。在近年來經濟金融形勢不穩的背景下,國務院層面專門成立了“金融發展穩定委員會”,行政級別高于“一行三會”,國務院副總理任委員會主任,專門協調金融穩定和改革發展的問題[19]。

(二)對于暴露出來的體制機制問題加以改革,采取綜合措施、標本兼治,增強金融體系的穩健性和完備性

我國從風險積累的根源入手,對于暴露出來的體制機制問題加以改革,治標治本雙管齊下。

例如,1985年在控制通脹的同時,大力推進經濟體制改革,在農業領域推進家庭聯產承包責任制,在工業領域深化企業改革,在金融領域促進金融要素的市場化配置,這些改革促進了進一步的經濟增長。1989年“價格闖關”導致高通脹時期,我國在著力抑制通脹的同時,著力深化經濟體制改革,例如1989年黨的十三屆五中全會通過的《中共中央關于進一步治理整頓和深化改革的決定》指出要“進一步深化和完善各項改革措施,逐步建立符合計劃經濟與市場調節相結合原則的,經濟、行政、法律手段綜合運用的宏觀調控體系”,為進一步發展社會主義市場經濟奠定了基礎。

又如,1992年8月深圳因“新股認購抽簽表”發放問題發生大規模群體性事件,暴露了全國統一監管缺位導致的地方金融市場亂象。基于此,我國于1992年10月設立了國務院證券管理委員會和中國證券監督管理委員會,并于12月發布《關于進一步加強證券市場宏觀管理的通知》,明確了中央政府對證券市場的統一管理體制,這標志著中國證券市場開始逐步納入全國統一監管框架,全國性市場由此開始發展。同時,開始起草《中華人民共和國證券法》,從法制上對證券市場進行規范。

再如,2000年左右國家剝離國有商業銀行的不良資產,使得處于“技術性破產”的銀行體系免于徹底破產和癱瘓,同時國家啟動了國有商業銀行的綜合改革。在這一系列改革措施作用下,國有四大商業銀行“脫胎換骨”,先后成功上市,我國逐步建立起現代商業銀行體系。

另外,2015年A股市場發生大幅異常波動,在積極應對、平抑波動的同時,證監會從根源入手、全面清查場外配資,并基于清查結果,于2016年底對13個涉案主體及其相關負責人實施嚴厲的行政處罰,并持續加強對交易的全過程監管尤其是異常交易監控。

(三)在防范化解金融風險的過程中著力處理好社會穩定問題,維護經濟主體的信心

社會穩定是經濟持續發展的基礎。我國在防范化解金融風險的過程中也十分注重保持社會穩定、維護人民信心。我國尤其重視積極化解與銀行相關的金融風險,以維護人民對銀行體系的信心。因為銀行體系事關大量儲戶的切身利益,一旦信心動搖,很可能發生恐慌的系統性擴散,嚴重影響社會穩定。我國對擾亂銀行體系正常秩序的行為給予嚴厲打擊,例如曾對非法集資行為給出“死刑”和“死緩”判決。當銀行系統風險開始顯現時,政府及時化解,例如2000年左右剝離國有商業銀行的不良資產。當發生局部的銀行擠兌風險時,央行及時干預,例如20世紀90年代后期受亞洲金融危機影響以及國內經濟自身問題困擾,局部地區的銀行尤其城市信用社擠兌風險上升,央行發布《關于城市信用社動用存款準備金有關事宜的通知》,允許動用存款準備金來兌付儲戶存款,提升了儲戶信心,避免了大規模擠兌。當具體金融機構破產時,政府往往為儲戶的存款提供償還支持,例如1998年廣東國際信托破產案中,中國銀行代為清償境內自然人存款7億多元本金;在2004年南方證券破產案中,央行專門提供87億元再貸款,以幫助南方證券全部償還之前挪用的股民的保證金。

三、當前我國金融風險及其防范策略

2019~2021年是我國由“第一個一百年”向“第二個一百年”過渡的重要歷史交匯期。我國應認真研判當前形勢,著力深化改革,決勝“第一個一百年”奮斗征程,為全面建設社會主義現代化國家打下堅實基礎。目前我國面臨的金融風險主要包括:地方債期限錯配、投融資脫節,僵尸企業不能及時退出、不良資產處置不力,股票市場違規成本低、違規行為多,上市企業“退市難”、“優勝劣汰”機制不通暢,企業間“三角債”(尤其是大型企業、國有企業拖欠中小企業、民營企業款項)問題較為嚴重等。金融體系改革是當前我國經濟轉型升級的“牛鼻子”,全面推進金融體制現代化建設,是打好防范化解重大風險攻堅戰、促進實體經濟轉型升級的必然要求,是我國決勝“第一個一百年”奮斗目標,并繼續推進“第二個一百年”奮斗征程的關鍵。

(一)針對地方債期限錯配和投融資脫節的問題,應推動基建融資需求從銀行信貸市場轉移到債券市場,并成立專業性的基建投資公司負責基建項目的論證、管理與運營,實現基建投資的高質量和可持續發展

經過多年發展,我國逐步形成了一套地方政府主導的、銀行信貸驅動的基礎設施建設模式。這種模式在改革開放以來的較長時期發揮了積極作用,使我國在短短幾十年內迅速崛起為全球基建大國和強國,支撐了我國經濟連續多年高速增長。但隨著我國經濟增速下行及杠桿率走高,傳統的基建增長模式已經難以適應經濟轉型升級的需要。一方面,現有的基建融資渠道雖然較多,但這些渠道資金追根溯源主要來自銀行體系,而銀行資金的“短期限、高利率”性質很難與基建資金的“長期性、低成本”需求相匹配,造成了較嚴重的期限錯配風險。更嚴重的是,基建項目對信貸資金的占用加劇了民營企業尤其是中小企業融資難、融資貴的問題,推升了實體經濟融資成本。另一方面,當前地方政府主導的基建投資缺乏統一、高效的可行性分析和管理運營,存在項目成本收益分析流于形式、監督難和追責難等一系列問題。

傳統的基礎設施建設投融資體制亟待改革,應該從根本上打造現代化的基礎設施投融資模式,走出一條高質量、可持續的基礎設施建設之路。這不僅有助于保證基礎設施投資平穩、高效,成為我國經濟增長的穩定器,而且將為世界各國進行基礎設施建設提供中國方案。具體而言,一方面,要將基建融資需求從銀行信貸體系中剝離出去,轉而依賴債券融資。目前十年期國債的年化利率在3.5%左右,低于地方政府從銀行貸款的利率;我國債券市場規模與主要發達經濟體相比也明顯偏低。在中央政府的擔保下,以發行基建債券的形式從資本市場上大規模、低成本融資具有可行性。這也可以釋放出大量銀行信貸資金,不僅可以緩解民營企業尤其是中小企業融資難、融資貴困境,而且有助于化解銀行資金期限錯配風險和投融資需求的不匹配問題。另一方面,要成立全國性的基礎設施投資公司,統一管理地方基建項目的規劃、融資、建設與監督,由這一公司對地方基建項目進行市場化成本收益分析,發行債券或組織社會資本為項目融資,并行使出資人權利對項目進行監督、追責。

(二)針對僵尸企業不能及時退出、不良資產處置不力的問題,應建立金融體系高效處置不良金融資產的內在機制,促進實體經濟轉型升級

我國金融體系在支持企業進入和成長方面發揮了重要作用,積累了較多經驗,但在推動無效、低效企業退出方面能力不足,尤其體現在無效率的僵尸企業“僵而不死”和一些行業低效率企業眾多。根據國資委數據,2016年中央企業需要專項處置和治理的“僵尸企業”和特困企業超過2000家,涉及資產3萬億元。有文獻測算我國工業部門的“僵尸企業”數量占比約為7.5%,且大中型企業中僵尸企業的比例高于小型企業[20]。根據國家統計局數據,2018年12月末,規模以上工業企業資產總計約為113.4萬億元,如果按照5%的比例計算,僵尸企業涉及的資產約為6萬億元。而根據銀保監會數據,2018年商業銀行累計核銷不良貸款近1萬億元。我們推算2018年化解不良資產的總量約為1.5萬億元。按此速度,即便不考慮新增,也需要4年才能消化完全部的不良資產。如果按平均貸款期限三年計算,6萬億元不良資產不處置,意味著每年將占用2萬億元貸款規模,這占到了2018年新增貸款的13%。如果低效、無效企業不能及時從經濟體系清理出去,大量的資金、土地、勞動力等要素資源將被占用,價格信號也會被扭曲,進而影響整個經濟體系運行的效率和質量。

然而,僵尸企業的自發退出數量少、比例低。例如,李曙光研究發現,2016年全國適用破產程序退出市場的企業占所有退出市場企業的比例只有0.5%左右[21],存在大量資不抵債企業未經破產程序即退出市場,且存在大量“休眠企業”①。我國低效企業的退出情況同樣不如人意,大量中下游制造業行業企業數量多、產能過剩嚴重、低效競爭普遍。以電梯行業為例,根據相關報道,目前國內電梯年產能已超140萬臺,而全球年需求量僅有110萬臺左右,已經發生較為嚴重的產能過剩[22]。截至2015年底,我國電梯行業共有整機制造企業約600家,其中最大的合資企業(奧的斯、上海三菱、廣州日立)和外資企業(如迅達、蒂森克虜伯等)占據了55%的市場份額,民營企業中大型民企(如康力等)占據約25%市場份額,剩下20%由其他500多家中小型民營企業激烈競爭[23]。我國經濟要完成轉型升級、實現高質量發展,必將提高行業集中度,而這意味著一大批企業要退出,或被兼并重組,或進行破產清算,這要求我國金融體系在清退低效無效企業方面必須提升能力、持續發力。

為此,應建立金融體系高效處置不良金融資產的內在機制,疏通金融系統的“排毒”管道,協調推動實體經濟的重組與金融資產的重組。如果金融體系不能提高化解不良金融資產的能力,就會制約實體經濟轉型升級的進程。我國金融體系必須做好準備,動員資產管理公司等專業機構消化風險與不良資產。應下決心幫助僵尸企業破產或重整,不能任其債務無限展期、越滾越大,無限制地消耗金融資源;鼓勵銀行利用現有撥備消化不良貸款、核銷壞賬。另外,需將國有企業積累的市場化、法制化債轉股經驗推廣到民營企業,動員各類金融機構參與市場化債轉股工作。資本市場要主動發力,支持企業并購重組和行業整合,助力實體經濟轉型升級。同時,加快法院破產重整案件的審理進度,強化司法跨區域執行。

(三)針對股票市場違規成本低、違規行為多的問題,應推動股票市場法制建設,加強執法力量和力度,從根本上保障股市的健康發展

習近平總書記在中共中央政治局第十三次集體學習時強調,要解決金融領域特別是資本市場違法違規成本過低問題。從美國、英國等發達經濟體經驗看,資本市場是實體經濟融資極其重要的組成部分。但資本市場的健康發展依賴于眾多基礎制度條件,尤其是法制基礎的逐步完善,不能急于求成、一放了之。經過近30年的發展,我國的股票市場法制建設已經取得一定成效,但仍有較大提升空間。夯實法制基礎是當前我國股票市場健康發展的關鍵。2018年8月,上海金融法院正式揭牌成立,邁出了金融司法專業化的重要一步。但僅有金融法院還不夠,還應該建立證券檢察院,并與公安機關經偵部門密切配合,專業化地偵查、處置資本市場違法違規行為。同時,應加大執法力度,增加處罰的威懾力。與銀行系統執法力度相比,股票市場處罰力度明顯偏弱。比如,非法集資罪最高可判處死刑,但股票市場操縱、內幕交易等違法犯罪行為罕見長期徒刑。另一方面,股票市場作為專業化程度高、運行極其復雜的市場,客觀上對執法人員的素質和執法隊伍的規模要求也很高。比如,與銀保監會相比,證監系統監管力量明顯薄弱。銀保監會合并后,派出機構改為省、市、縣三級架構,監管力量進一步下沉,監管人員超過2萬人,而證監系統只有36個證監局,以及2個證券監管專員辦事處(上海、深圳),監管力量僅3000人左右。因此,資本市場監管力量還需壯大,監管隊伍的素質還需要提高,如此方能以適應我國資本市場進一步發展的需要。

(四)針對上市企業“退市難”、“優勝劣汰”機制不通暢的問題,應完善和嚴格執行上市公司退市制度,確保股票市場的健康運行,更好地服務我國經濟高質量發展

上市公司退市制度是資本市場重要的基礎性制度,我國上市公司退市制度始于2001年證監會發布《虧損公司暫停上市和終止上市實施辦法》。但長期以來,我國上市公司“退市難”問題突出。根據RESSET數據庫數據,截至2018年末,我國A股累計僅97家上市公司退市。美國股票市場平均每年IPO大約150家,而每年因兼并、破產、私有化等原因退市等的公司約為400家。我國作為大國經濟體以及仍處于中高速增長的經濟體,盡管資本市場已經推出科創板并試點注冊制,但IPO的供給仍難以滿足不斷成長壯大的企業上市融資的需求。一些已經不具投資價值和成長空間的企業卻始終在股票市場繼續占用資金和上市資源,不僅扭曲了市場定價和估值體系,而且對股票市場運行的活力和效率產生了負面影響。上市難和退市難的并存導致上市公司的“殼”本身成為稀缺資源,即使上市公司本身經營不善、陷入財務困境,也能享受較高的“殼價值”。因而,資本市場“有進有出”的機制必須通暢,確保存在于A股中的企業始終是各行業、各領域有競爭力的優質企業。完善和強化上市公司退市制度成為資本市場下一步重點提升的方向之一。

2014年,證監會正式發布《關于改革完善并嚴格實施上市公司退市制度的若干意見》,要求健全上市公司主動退市制度,實施重大違法公司強制退市制度,嚴格執行不滿足交易標準要求的強制退市指標,嚴格執行體現公司財務狀況的強制退市指標,并完善與退市相關的配套制度安排。2018年,證監會作了相關修改,新增關于發生危害國家公眾健康安全等重大違法行為時的強制退市規定。下一步,還應從如下方面著手:第一,進一步完善退市的法規和制度,對符合退市條件的企業要嚴格執行退市程序;減少地方政府對上市公司退市的干預,妥善處理上市公司退市后的人員安置等問題。第二,用好退市企業存量“殼資源”,給擬上市的優質企業更多的上市選擇。在嚴厲打擊殼資源炒作的情況下,探索合法合規盤活更多存量殼資源的路徑。第三,完善科創板和注冊制相關的配套措施。作為我國資本市場的增量改革,科創板和注冊制意味著資本市場的市場化程度進一步提升。只有上市制度真正市場化了,退市制度才能真正市場化,因而在科創板和注冊制試點取得經驗后,應該逐步推廣到整個A股市場。這是形成股票市場有進有出、新陳代謝良性循環的重要途徑。

(五)針對企業間“三角債”問題,應該加快“清欠”工作,并加強法制建設,對企業間付款模式進行規范,塑造良好的營商環境和商業文化

2018年,規模以上工業企業應收賬款14.3萬億元,占當年工業增加值的47.0%,占企業總資產的12.6%,占主營業務收入的14.0%,從比例上看企業間負債重回20世紀90年代初清理“三角債”時期的高位,且突出表現為有市場勢力的企業通過商業信用占用其他企業款項問題,該種“拖欠”行為在降低供應鏈效率的同時,增大了“三角債”可能引致的金融風險。2018年11月,習近平總書記在民營企業座談會上發表重要講話,指示要糾正一些政府部門、大企業利用優勢地位以大欺小、拖欠民營企業款項的行為。2019年2月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于加強金融服務民營企業的若干意見》,其中要求“加快清理拖欠民營企業賬款”。隨后各地區、各部門廣泛開展“清欠”行動。除了直接的行政干預式的“清欠”,還應該加強法制建設,利用法制手段改善企業間付款模式,塑造“準時付款”的商業文化和營商環境。一方面,可以借鑒歐盟“打擊企業間延遲付款令”(Directive 2011/7/EU on Combating Late Payment in Commercial Transactions)的模式,對賬期進行外在約束,設置默認賬期和賬期起算時點等,規范企業間付款行為;另一方面,重點打擊逾期不還款的行為,可以借鑒歐盟的模式對拖欠行為強制罰息,同時借鑒德國的模式采用“法庭付款令”,簡化中小企業在被拖欠時維權的程序、降低成本。另外,應該大力發展供應鏈金融,完善應收賬款保理和應收票據貼現等融資服務體系,使得核心企業的商業信用能夠惠及其中小供應商。

參考文獻

[1]高璐.建國初期四次物價大波動背景、對策探析[J].價格月刊,2017(2):38-42.

[2]王永魁. 20世紀60年代初特殊形態的通貨膨脹[J].黨史博覽,2013(6):40-41.

[3]趙志君.人民幣匯率改革歷程及基本經驗[J].改革,2018(7):43-52.

[4]FRANKEL J A, ROSE A K. Currency crashes in emerging markets: an empirical treatment[J]. Journal of International Economics, 1996, 41(3-4): 351-366.

[5]REINHART C M, ROGOFF K S. This time is different: eight centuries of financial folly[M]. Princeton University Press, 2009.

[6]余永定,肖立晟.解讀中國的資本外逃[J].國際經濟評論,2017(5):97-115.

[7]KRAAY A, NEHRU V. When is external debt sustainable?[J]. The World Bank Economic Review, 2006, 20(3): 341-365.

[8]施華強.國有商業銀行賬面不良貸款、調整因素和嚴重程度:1994-2004[J].金融研究,2005(12):25-39.

[9]李德.我國銀行業處置不良資產的思路和途徑[J].金融研究,2004(3):28-36.

[10]林晶,張昆.“影子銀行”體系的風險特征與監管體系催生[J].改革,2013(7):51-57.

[11]宋怡青,李欣.周正慶回憶清理三角債始末[J].發展,2015(3):60-62.

[12]BARRO R J, URSVA J F. Stock-market crashes and depressions[J]. Research in Economics, 2017,71(3): 384-398.

[13]EICHENGREEN B, BORDOM. Crises now and then: what lessons from the last era of financial globalization?[A]. Monetary History, Exchange Rate and Financial Markets: Essays in Honor of Charles Goodhard[C]. Cheltenham: Edward Elgar, 2003, 2: 52-91.

[14]SCHWARTZ A J. Real and pseudo-financial crises[A]. Money in Historical Perspective[M]. University of Chicago Press, 1987:271-288.

[15]ALIBER R Z, KINDLEBERGER C P. Manias, panics, and Crashes: a history of financial crises[M]. Springer, 2017.

[16]陳松林.信貸資金流入股市對貨幣政策的影響[J].中國金融,2001(4):22-24.

[17]謝德仁,鄭登津,崔宸瑜.控股股東股權質押是潛在的“地雷”嗎?——基于股價崩盤風險視角的研究[J].管理世界,2016(5):128-140.

[18]李志生,金凌,張知宸.危機時期政府直接干預與尾部系統風險——來自2015年股災期間“國家隊”持股的證據[J].經濟研究,2019(4):67-83.

[19]石錦建,劉康一,李稻葵.中國金融發展的經驗與展望[J].中國金融,2019(7):83-85.

[20]聶輝華,江艇,張雨瀟,等.我國僵尸企業的現狀、原因與對策[J].宏觀經濟管理,2016(9):63-68.

[21]李曙光.論我國市場退出法律制度的市場化改革——寫于《企業破產法》實施十周年之際[J].中國政法大學學報,2017(3):6-22.

[22]謝欣,姚治宇.中國已成全球最大電梯市場未來仍存三大機遇[EB/OL].(2017-09-27)[2019-04-09]. http://www.nbd.com.cn/articles/2017-09-27/1151171.html.

[23]智研咨詢. 2017年中國電梯行業發展現狀分析及未來發展趨勢預測[EB/OL].(2017-08-09)[2019-04-09]. http://www.chyxx.com/industry/201708/548760.html.