劉彭芝:人生為一大事來

王夢茜

教育要發現、挖掘和發展個體的各種潛能,任何教育改革都要從最大限度滿足不同學生的不同需要出發。這是個人發展的需要,也是國家發展的需要。

關于創新過程理念,我有一個總結:不斷地思考與尋找,不斷地尋找與變通,在變通中尋求突破,在突破中形成決策。

——劉彭芝

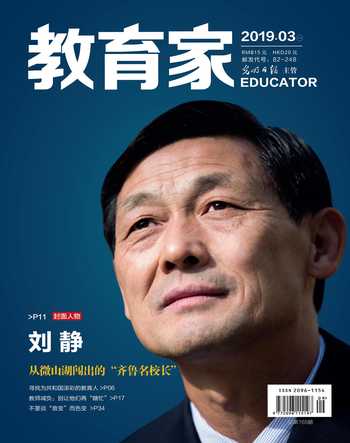

人大附中聯合學校總校校長、中央文史研究館館員、原國務院參事、中學數學特級教師、大學研究員、博士生導師、全國教育系統先進工作者、全國三八紅旗手,享受國務院政府特殊津貼……提起劉彭芝,人們立刻能夠列出一長串的頭銜和榮譽,而年已七旬的她仍然在中國特色基礎教育改革創新的道路上不輟探尋。

從1965年走上工作崗位,50多年來劉彭芝一直工作在教育一線。1985年,劉彭芝在人大附中成立了學校的第一個數學小組。1989年,劉彭芝任人大附中副校長。1997年,她被任命為人大附中校長,從此她的名字和人大附中更為緊密地連在一起。

上任伊始,劉彭芝就提出了人大附中新的辦學目標:創辦“國內領先,國際一流”的學校。她具有很強的行動力和領導力,并且富有創新精神,先從課程改革著手,調整必修課,豐富選修課,突出特色課,增加校本課程比例。她要創造適合每一個師生員工發展的教育。幾十年如一日,劉彭芝經常工作16個小時以上,沒有星期天,沒有節假日。她曾對老師們詼諧地說:“我感到自己已經化作無數個細胞,撒在人大附中的校園里,融入了中國基礎教育的沃土中。”

作為北京市數學特級教師,劉彭芝創造性地開展教學。她所教學生中先后有400余人曾在國際奧林匹克數學競賽中榮獲金牌、銀牌,或在全國、北京市中學生數學競賽中獲獎。這與她一直以來堅持對優秀人才應早期發現和早期培養有莫大的關系。“教育要發現、挖掘和發展個體的各種潛能,任何教育改革都要從最大限度滿足不同學生的不同需要出發。這是個人發展的需要,也是國家發展的需要。”

除了讓人大附中可持續發展,劉彭芝還希望擔負起社會責任,把優質資源向社會輻射。“促進教育均衡的目標,是讓更多孩子享受優質教育,讓更多教師成為優秀教師,讓更多校長成為優秀校長,讓更多學校成為人民滿意的學校。” 2002年,人大附中在河南省新密市開辦了第一所分校,自此走上了教育幫扶之路。劉彭芝派出管理團隊,與多所學校形成聯合辦學機制;她發起成立并任主席的“國家基礎教育資源共建共享聯盟”至今已直接惠及90多萬師生。2012年,劉彭芝倡議成立了人大附中聯合學校總校,創新辦學機制、協調各成員校資源。2014年,人大附中獲全國社會扶貧先進集體稱號。

在劉彭芝眼中,正如人的生命有大小之分,一所學校的生命也有大小之分,“小生命,蘊含在自己的校園內,大生命,則體現在整個教育事業中”。