空間規劃體系構建視角下郊野單元控規地位作用及管控重點探索

石華 高慧智 王瑒

摘要:本文基于空間規劃體系梳理,認為在“市級主導”或“市—縣協同”模式空間規劃體系下,郊野單元控規均可作為城市開發邊界(集中建設區)外的基層單元空間規劃納入法定空間規劃體系。空間規劃傳導的核心是對應本級政府對下級政府的“監管權”明確向下傳導的路徑機制。空間規劃傳導要素可按照目標指標、空間底線、設施配套三類統籌組織,構建“主體功能區—空間管制區—用途分區—用地分類”由粗到細的空間表達體系,并運用規則管控、名錄管控、規模管控、結構管控、邊界管控、形態管控等不同方式實現剛彈結合、逐級深化的管控目標。按照上述思路在浙江省杭州市余杭區大徑山區域進行了郊野單元控規探索,通過明確郊野單元空間管控重點、管控方式,推進城市開發邊界外郊野地區實現全域精細化管控。

關鍵詞:空間規劃體系;規劃傳導;郊野單元控規;杭州市

doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2019.08.004 中圖分類號:TU292

文章編號:1009-1483(2019)08-0019-08 文獻標識碼:A

Study on the Role and Control Focus on Country-Unit Regulatory Plan from the Spatial Planning System Construction Perspective

SHI Hua, GAO Huizhi, WANG Yang

[Abstract] Based on the spatial planning system, this paper argues that under the spatial planning system of "municipal leading" or "city-county coordination", the Country-Unit Regulatory Plan can be incorporated into the statutory spatial planning system as the basic unit spatial planning outside the urban development boundary(centralized construction area). The core of spatial planning transmission is the path mechanism that corresponds to the "regulatory right" of the corresponding government to the lower government. The transmission elements of spatial planning can be organized in accordance with three categories: target indicators, space bottom lines, and facilities, we will establish a spatial expression system for the classification of "main functional area-space control area-use zoning-land use" from frame to detail, it also uses different methods such as rules and control, directory control, scale control, structural control, border control, and form control to achieve the goal of deepening control step by step. According to the above ideas, we have explored the control of country units in the Yuhang Dajingshan area of Hangzhou. By clarifying the key points and ways of control of the Country-Unit, we will push forward the fine-grained control of Country areas beyond the boundaries of urban development.

[Keywords] spatial planning system; planning transmission; Country-Unit Regulatory Plan; Hangzhou City

引言

2013年中共十八屆三中全會提出“建立空間規劃體系”。后續一系列圍繞生態文明建設和體制機制改革的文件,進一步明確了空間規劃體系思路和方向[1],國家到地方也紛紛進行了“多規合一”、空間規劃、城市總體規劃等多種形式規劃改革試點。2018年國家機構調整及自然資源部的組建,完成了空間規劃構建的體制機制保障改革。

在空間規劃體系構建過程中,管控要素的分級傳導機制及基層單元空間規劃管控路徑至關重要,是保障“全國統一、相互銜接、分級管理”空間規劃體系實施落地的關鍵。當前空間類規劃對城市開發邊界內城鎮集中區管控路徑相對成熟,而對城市開發邊界外以非建設用地為主的郊野地區的規劃體系、管控路徑研究尚不完善,本文試圖通過空間規劃體系框架構建、管控要素分級傳導機制分析,探討城市開發邊界外基層空間規劃單元組織模式、地位作用及管控重點。

1構建空間規劃體系的學術討論綜述

在國家和地方積極推進空間規劃體系改革實踐的背景下,相關學術研究圍繞著這個空間規劃體系構建迅速展開。相關研究普遍認為,現有的空間規劃基礎數據不統一,地理坐標系有差異,空間布局有矛盾,空間規劃體系龐雜、職能劃分不清、協調溝通不暢,空間規劃之間的越位、缺位、錯位現象已經嚴重影響了規劃職能的發揮,降低了空間管理效率,制約了城市可持續發展[2]。各類規劃沖突的根源和焦點就在于對控制和調配土地發展權的權力爭奪,規劃之間正是圍繞土地發展權的空間配置展開博弈[3]。土地發展權的產生源自對國土空間的用途管制,而空間規劃則是實行國土空間用途管制的依據和基礎,構建“全國統一、相互銜接、分級管理”空間規劃體系要義也在于此。

在空間規劃體系框架上,相關學者基本認同按照行政層級和管理事權對應構建相應空間規劃層級的構建思路,在具體空間規劃體系提法上略有差異。嚴金明等提出建構以國土空間規劃為基本規劃,現有國民經濟發展規劃、土地利用規劃、城市規劃、環境保護規劃等子規劃“1+X”的空間規劃體系[4]。林堅等提出構建國家、省、市、縣、縣級以下5級空間規劃層級,以空間總體規劃為統領,根據需要編制相關類型專項規劃[3]。謝英挺等提出以經濟社會發展規劃和空間綜合規劃兩者并重成為國家、省域層面的法定規劃,地方層面則以空間綜合規劃為主導,細化落實國家、區域的發展戰略和空間管控要求,協調各專項規劃和部門發展訴求[5]。楊保軍等提出城市總體規劃應起到兼顧長遠戰略與近期實施的引領性作用,在城市層面的空間規劃體系中占據主導地位[6]。

結合空間規劃體系,相關學者均認同縣級以下應建立全域覆蓋、統籌城鄉的實施性空間規劃體系。林堅等提出涉及到城鎮開發邊界內的規劃,應開展控制性詳細規劃,涉及到城鎮開發邊界外的規劃,重點整合目前的各自然資源類規劃和專項規劃,統一實施自然資源監管[3]。謝英挺也提出在城市增長邊界內分區分片編制控制性詳細規劃,在生態控制線范圍內,根據需要編制農田、林地的保護與控制規劃[5]。

我國以往的城市規劃和土地利用規劃對農村地區的建設管理缺乏足夠的關注。城市規劃在編制上較注重城市開發邊界內空間布局和綜合研究,城市開發邊界外長期處于規劃滯后的狀態,存在由宏觀規劃直接指導項目實施而缺乏中觀詳細層面的規劃引導的問題[7]。而土地利用規劃則較注重指標調控、用途管制及權屬地類變更等內容,對區域功能組織、空間結構、設施體系、景觀營造等方面缺乏統籌。積極探索城市開發邊界外廣大鄉村地區行之有效的空間管制手段將是空間規劃的重要方向。

2空間規劃體系構想及郊野單元控規法定地位探討

2.1空間規劃體系框架構想

結合相關學術成果及實踐經驗,綜合考慮與行政層級對應、與專項規劃銜接、規劃內容逐層深化等因素,建議構建“三類五級”的空間規劃體系框架,在此基礎上,進一步細化探討市級以下空間規劃體系及基層單元空間規劃的組織模式(見圖1)。

“三類”即在規劃類型上空間規劃應做好與相關部門專項規劃的銜接,形成“國民經濟與社會發展規劃—空間規劃—專項規劃”三類。國民經濟和社會發展規劃不僅是憲法規定要求編制的規劃,在較長時期內仍將作為一個體系獨立完整地發揮作用[8]。以國民經濟與社會發展規劃作為全域全局統領,指引空間規劃總體框架和戰略布局。空間規劃整合相關空間類規劃核心內容,突出全域戰略資源的統籌安排、城鄉發展空間的功能布局和生態底線的空間管控。專項規劃作為空間規劃體系的補充,可對具體資源要素、特定空間屬性等進行專項管控和引導。

“五級”按照一級政府、一級事權、一級規劃要求,構建國家、省、市、縣、鎮5級空間規劃體系。其中國家、省級空間規劃為戰略性規劃,重點提出宏觀規劃戰略和政策框架,省域層面空間規劃在落實國家戰略和底線管控原則基礎上,可更為具體化,但總體上仍以戰略性、結構性表達為主,市、縣、鎮層面的空間規劃則逐級更加強調實施性。其中市級空間規劃兼具戰略性和實施性,須結合省級空間規劃的相關要求,提出市級空間發展戰略,確定市域總體格局和空間布局,統籌安排區域性基礎設施、公共設施、交通設施等關鍵性空間要素,落實生態保護紅線,劃定市級層面城鎮開發邊界和永久基本農田保護紅線,同時提出縣級空間規劃落實銜接要求;縣、鎮級空間規劃逐級進一步深化細化,最終實現剛性管控要素的定量、定位、定性。

2.2市級以下兩種空間規劃體系模式及郊野單元控規法定地位探討

我國幅員遼闊,地區差異巨大,各市、縣規模迥異、行政體系較為復雜多樣,在市—縣—鎮市級以下空間規劃體系大框架下,地方針對各自的城市特點,結合分級空間規劃編制內容和深度的組織,會細化形成具有地方特色的市級以下空間規劃體系。

市級以下空間規劃體系組織與省—市—縣管理體制及各級管理事權配置息息相關。當前省管縣改革仍在不斷推進過程中,省管縣、市管縣兩種行政體系并存,結合省管縣、市管縣兩種行政體系下市—縣管理權限的強弱,市級以下空間規劃體系可歸結為“市級主導”“市—縣協同”兩種模式。

“市級主導”模式對應市管縣或市級對縣(市)具備強行政支配力的設區市①,如廣州、廈門等。廣州經過多輪行政區劃調整,市域形成市—區兩級管理體制,廈門亦是如此。廣州市在新一輪城市總體規劃試點中提出構建市域—片區—規劃管理單元規劃體系,這一體系將原先的廣州市的“市—區縣—鎮街—規劃管理單元”四級體系簡化為三級體系(見圖2)。

“市—縣協同”模式對應省管縣體制下所轄縣(市)具備較大自主權的設區市。以浙江省為例,在省管縣體制下,經過多輪強縣擴權、強鎮擴權改革,縣(市)級、鎮級政府在城市管理方面獲得了更多的自主權[9]。按照“事權對應、分級管控”總體要求,既充分體現縣(市)、鎮作為一級行政主體的自主權,同時強化設區市對市域統籌協調作用,形成“市域—市區\縣域—中心城區\鎮—控規單元”空間規劃組織體系。在市域層面規劃指導下,編制市區層面規劃及所轄各縣(市)域層面規劃,市區進一步細化臺州中心城區規劃、鎮域規劃,各縣進一步細化縣中心城區規劃、鎮規劃,并以此指導下一層次控規單元規劃編制(見圖3)。

按照上述分析,“市級主導”模式或是“市—縣協同”模式,其基層空間規劃都將落腳于“單元”這一基本單位。結合開發邊界內外不同管控要求,可將“單元”分為集建區單元和郊野單元兩類,城市開發邊界(集中建設區)內可劃定集建區控規單元,沿用當前控規技術要求編制;城市開發邊界(集中建設區)以外可以稱為基本單元或結合實際情況進一步細分郊野單元,編制郊野單元控規,從而實現基層單元空間規劃的全覆蓋(見圖4)。

3從空間規劃體系傳導機制看郊野單元控規管控要點

3.1空間規劃傳導體系構建

在空間規劃體系構建過程中,管控要素的分級傳導機制構建直至明晰基層單元空間規劃管控路徑至關重要,需要遵循一級政府、一級規劃、一級事權,明確國家、省、市、縣、鎮各級政府事權及規劃管控重點,各級空間規劃剛性管控要求可相互傳遞、反饋,建立上下協同、剛彈結合、動態維護的分級傳導、管控體系。

需要明確的是,這里所指的“事權”應包括兩層含義:一是本級政府的空間規劃制定權、實施權;二是本級政府對下級政府空間規劃及對本級空間規劃落實情況的監管權[10]。而規劃傳導的核心則是對應本級政府對下級政府的“監管權”,在空間規劃中明確向下級空間規劃傳導的要素內容、傳導路徑等機制。

空間規劃傳導要素應為與本級政府對下級政府“監管權”相對應的相關空間規劃內容,空間規劃在編制內容上在關注對應本級政府實施職責之內的相關空間規劃內容外,還應對下級政府應當落實、實施的相關空間規劃內容予以明確,同時為了便于規劃審查、監督,在空間編制成果形式上可以考慮將上級審查、監督的重點內容與其他規劃內容予以區分,不少城市在這些方面作了相關探索,進行了“編審分離”“強制性內容分類分級管控”等具體實踐。

同一管控要素各級政府有著不同的管控要求,比如城市開發邊界,國家層面提劃定總要求、總原則,省級層面結合本省特點對要求原則進行細化,便于市、縣落實,市級層面則需予以空間落地并確定動態調整維護規則,縣、鎮級則基于空間基準精度的增加,在動態調整規則指導下,對開發邊界進行局部微調反饋,予以精準定位。因此在傳導路徑上,空間規劃應結合空間尺度基準,創新管控路徑,構建針對同一管控要素上下層級的鏈接路徑,實現從“戰略”到“實施”,從“彈性”到“清晰”的逐級空間“管理”。

3.2空間規劃傳導要素確定

空間規劃傳導要素應從逐級落實本次政府規劃意圖、對應本次本級政府對下級政府“監管權”出發進行確定,可按照目標指標、空間底線、設施配套三類統籌組織相關空間規劃傳導要素。

目標指標著重通過量化指標反映規劃戰略定位。各地區、各城市應構建體現自身特色的空間規劃指標體系,在全部指標體系中,應選取需要向下級政府傳導的指標,通過相關指標的分解,實現本級政府規劃意圖的落實,強化對下級政府規劃編制、實施的監管。

空間底線傳導要素應貫徹底線思維,將關于生態保護、糧食安全、文化保護、開發邊界等需要在空間規劃中明確的底線邊界予以明確,具體可包括生態保護紅線、永久基本農田保護紅線、城鎮開發邊界、綠地綠線、水系藍線、歷史文化保護紫線、基礎設施黃線等空間要素,按照不同空間規劃層級設定不同深度管控要求,確保分級空間規劃對底線管控的延續統一。

設施配套重點從基礎設施支撐、民生設施保障、公共安全維護等方面確定空間規劃傳導要素,具體可包括交通設施、市政設施、保障性服務設施、公共安全保障設施等。相關設施通過不同層級空間規劃的逐層傳遞,將需要落地內容在基層管理單元空間規劃中明確地塊邊界管控要求。

3.3空間布局深度分層表達

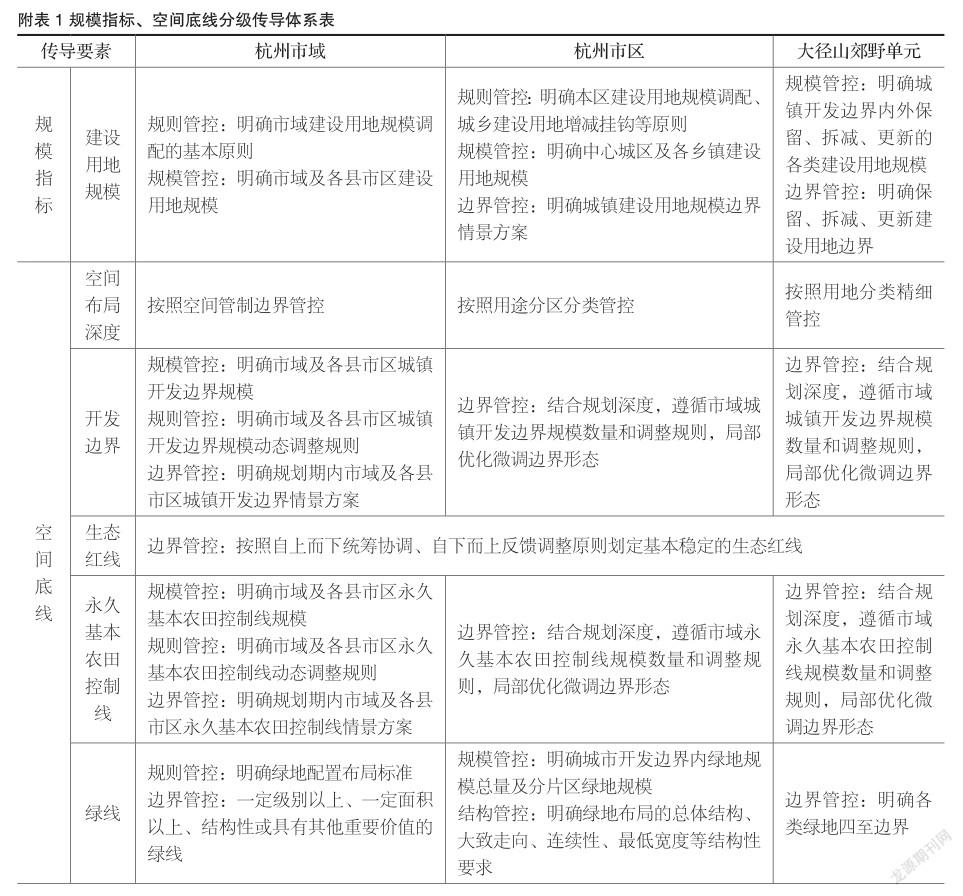

不同層級空間規劃按照管控重點、空間基準精度不同,在空間布局的規劃深度表達上應有所區分。結合空間規劃總體框架,建議構建“主體功能分區—空間管制分區—用途分區—用地分類”四個層次(見表1)。

國家、省級層面空間規劃中以主體功能區的形式表達,著重表達城鎮空間、農業空間和生態空間總體結構,省級空間規劃在國家層面空間規劃基礎上適當細化,但在省域空間尺度下,仍采用結構性表達;市域層面則應當在省級主體功能區指導下,明確城鎮空間、農業空間和生態空間管控邊界,并深化生態環境、重要資源、自然災害、自然和歷史文化遺產等空間管制要素邊界。縣域層面建議在市域“三類空間”基礎上按照主導用途進一步深化用途分區劃分,強化縣域層面用途分區管控,用途分區宜結合土地的自然屬性及土地的利用現狀,按照規劃引導的主導功能進行劃分;中心城區或在縣級以下空間層級,在縣級用途分區指導下,在落實主導用途功能原則下,細化具體用地分類,在包括郊野單元在內的基層單元空間規劃中,明確地塊層面的用地性質、用地邊界管控,并進一步深化其他管控指標,形成指導具體項目開發建設基本依據。

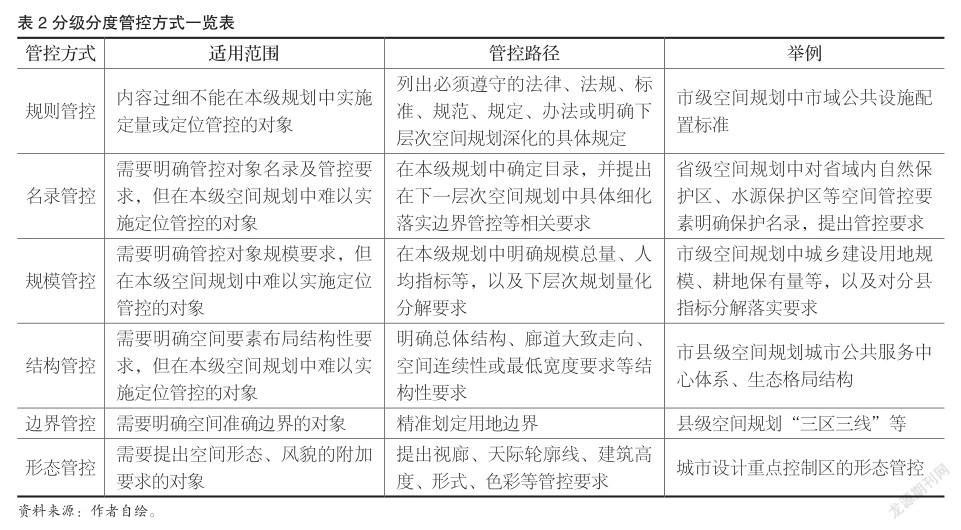

3.4分級分度管控方式設定

從“戰略”到“實施”,從“彈性”到“清晰”的逐級空間“管理”,需要根據各級空間規劃參照的空間基準不同,實施分級分度約束,該深則深、該淺則淺,設置適應本級空間規劃尺度、精度的管控方式。建議在空間規劃編制中可以運用規則管控、名錄管控、規模管控、結構管控、邊界管控、形態管控等不同管控方式實現剛彈結合、逐級深化的管控目標,最終在包括郊野單元在內的基層單元空間規劃中實現邊界形態的精細化管控(見表2)。

3.5郊野單元管控重點與規劃實踐

杭州市作為全國14個城市開發邊界劃定工作試點城市之一,對城市開發邊界進行了劃定,并積極探索了城市開發邊界實施管理方法。針對當前城市開發邊界外的郊野地區管控薄弱的問題,杭州市以余杭大徑山生態區為試點,通過郊野單元控制性詳細規劃試點工作,探索空間資源要素的全域管控路徑,深化城市開發邊界實施管理方法。

大徑山區域作為杭州市區西北近郊重要的生態功能區,現狀非建設用地占區域總面積90%以上,探索編制郊野單元控規具備一定的典型性。結合空間規劃體系的構想及空間規劃分級傳導機制思考,按照市域、市區、郊野單元三級空間規劃對規模指標、空間底線、配套設施三類管控要素的管控重點和管控方式進行了系統梳理,按照逐級傳導原則,明確郊野單元空間管控重點及深度要求(見附表1)。

4結論與討論

本文基于空間規劃體系梳理,認為在“市級主導”或“市—縣協同”模式空間規劃體系下,郊野單元控規均可作為城市開發邊界(集中建設區)外的基層單元空間規劃納入法定空間規劃體系。

在空間規劃傳導機制方面,本文提出應對應本級政府對下級政府的“監管權”,在空間規劃中明確向下級空間規劃傳導的要素內容和傳導路徑。空間規劃傳導要素按照目標指標、空間底線、設施配套三類統籌組織,構建“主體功能分區—空間管制分區—用途分區—用地分類”不同深度空間布局表達體系,并運用規則管控、規模管控、結構管控、邊界管控、形態管控等不同管控方式實現剛彈結合、逐級深化的管控目標。

結合上述空間規劃體系的構想及空間規劃分級傳導機制的思考,通過在杭州余杭大徑山區域郊野單元控規實踐探索,按照杭州市域、杭州市區、郊野單元三級空間規劃對規模指標、空間底線、配套設施三類管控要素的管控重點和管控方式進行了系統梳理,按照逐級傳導原則,明確郊野單元空間管控重點及深度要求。

以上工作可以為空間規劃體系的構建、郊野單元控規法定地位的確認及郊野單元控規管控重點的探索提供參考。

注:

①市級對縣(市)具備強行政支配力的設區市指行政轄區內完成所有縣(市)撤縣(市)建區的設區市。

參考文獻:

[1]孫安軍.空間規劃改革的思考[J].城市規劃學刊,2018(1): 10-17.

[2]朱江,鄧木林,潘安.“三規合一”:探索空間規劃的秩序和調控合力[J].城市規劃,2015,39(1):41-47,97.

[3]林堅,吳宇翔,吳佳雨,等.論空間規劃體系的構建——兼析空間規劃、國土空間用途管制與自然資源監管的關系[J].城市規劃,2018,42(5):9-17.

[4]嚴金明,陳昊,夏方舟.“多規合一”與空間規劃:認知、導向與路徑[J].中國土地科學,2017,31(1):21-27.

[5]謝英挺.基于治理能力提升的空間規劃體系構建[J].規劃師,2017,33(2):24-27.

[6]楊保軍,張菁,董珂.空間規劃體系下城市總體規劃作用的再認識[J].城市規劃,2016,40(3):9-14.

[7]殷瑋.上海郊野公園單元規劃編制方法初探[J].上海城市規劃,2013(5):29-33.

[8]許景權,沈遲,胡天新,等.構建我國空間規劃體系的總體思路和主要任務[J].規劃師,2017,33(2):5-11.

[9]金世斌,劉為民,邱家林,等.省管縣改革中的突出問題與破解路徑[J].唯實,2018(4):36-40.

[10]董珂,張菁.加強層級傳導,實現編管呼應——城市總規空間類強制性內容的改革創新研究[J].城市規劃,2018,42(1):26-34.

[11]李云,劉毓錦.基于公共基礎設施建設視角下的鄉村復興[J].小城鎮建設,2019,37(2):50-53.doi:10.3969/j.issn.1009-1483. 2019.02.008.

[12]李強,汪輝.上海青西地區全域風貌規劃方法探討[J].小城鎮建設,2018,36(11):80-89.doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2018.11.011.

[13]殷會良,李楓,王玉虎,等.規劃體制改革背景下的城市開發邊界劃定研究[J].城市規劃,2017,41(3):9-14,39.

[14]張靜,沙洋.鄉村振興背景下基于市場主導的基層政府職能轉變研究——以浙江省為例[J].小城鎮建設,2018,36(6):108-112,118.doi:10.3969/j.issn.1002-8439.2018.06.017.

[15]張衍毓,陳美景.國土空間系統認知與規劃改革構想[J].中國土地科學,2016,30(2):11-21.

[16]吳一洲,章天成,陳前虎.基于特色風貌的小城鎮環境綜合整治評價體系研究——以浙江省小城鎮環境綜合整治行動為例[J].小城鎮建設,2018,36(2):16-23.doi:10.3969/j.issn.1002-8439. 2018.02.002.

[17]葉凌翎,劉靜.基于促進小城鎮發展的大都市郊區土地綜合整治研究[J].小城鎮建設,2019,37(1):24-29.doi:10.3969/ j.issn.1009-1483.2019.01.004.