庫基哈爾

劉釗

1930年,印度比哈爾邦瑪格達南部地區的一個小村落發生了一件震驚世界的事情:有村民從荒土堆上挖取古代遺留的紅磚時意外發現了一個古代金銅造像的窖藏,在隨后的考古發掘中一共清理出了226件金屬造像,尺寸從幾厘米到150多厘米不等。這批造像精美異常,其中絕大多數都有鐫刻的題記。這次考古發現被后人評價為印度歷史上繼發現“那爛陀”之后最為重要的考古發現。由此,一個原本陌生的地理名詞不斷的被抄錄、記載、傳播,它就是——庫基哈爾。

一、庫基哈爾名稱的由來

關于庫基哈爾( Kurkihar)地名的歷史由來爭論頗多。最早發現庫基哈爾的英國考古學家馬克漢姆-基托認為“Kurkihar” 詞是由“Koorka Vihara”派生而來,意即“庫克的大寺院”。

曾任印度考古調查局局長的亞歷山大·康寧漢則認為“Kurkihar”一詞是“Kukkuta-pada Vihara”簡縮而來,而“Kukkuta-pada”來源于古代印度對“雞足山”(Kukkutapadagiri)的稱謂,因此“Kurkihar”應該被翻譯為“雞足山的大寺院”。

雞足山在佛教歷史上具有重要的意義,按佛經記載,釋迦牟尼在入滅之前將袈裟與錫杖交予迦葉尊者,囑托他前往雞足山中入定,等候下世佛祖彌勒在此山中與他相會并將衣、杖交付傳承于他。我國歷史上前往天竺取經朝圣的高僧大德例如玄奘、義凈等都曾游覽拜會過雞足山并在傳記中有所著錄。 《大唐西域記》記曰: “莫訶河東,入大林野,行百余里,至屈屈咤播陋山(唐言雞足),亦謂窶盧播陋山。”按照這些記載,雞足山應該就位于菩提伽耶東北的群山中,在今天庫基哈爾村的正北方,與實際的方位相符。

筆者亦對庫基哈爾這一名稱的由來頗感興趣,翻閱了中外很多資料,終于發現了一處不為前人所關注但卻至關重要的信息——唐代僧人義凈在其所著《大唐西域求法高僧傳》上卷中有記載: “大覺東北兩驛許,有寺名屈録迦,即是南方屈録迦國王昔日所造也。”“南國僧來,多住于此。”這里有幾處重要的信息值得我們關注:

1.此處“大覺”無疑是指菩提伽耶的大覺寺;

2.唐代設置的郵驛的 驛大致是30里,“東北兩驛許”就是30公里,正好和今天庫基哈爾與菩提伽耶的距離和方位完美吻合。

3.《大唐西域求法高僧傳》的法文版翻譯作者,法國學者沙畹把“屈録迦”考證為“Kuluka”,同時,沙畹認為“Kuluka”即是現代位于德干高原南部Tamraparni河口的Kolkoi城,它曾是印度古代有名的海港,是潘迪亞王朝(Pandya Dyndsty)的都城。而庫基哈爾的主要捐助人大多來自于同是德干高原南部的坎奇(Kanchi,同坎奇普蘭LKanchipuraml)。8-9世紀時,潘迪亞王朝曾一度占領坎奇普蘭所屬的德干高原東南部,之后直到12世紀,帕拉瓦王朝(PalldVa Dyndsty)、朱羅王朝(ChaolsDynasty)交替統治過坎奇普蘭。

4.“南國僧來,多住于此”,顯然是指從德干高原南部潘迪亞王國甚至帕拉瓦王國以及朱羅王國的佛教僧侶都曾借居于此(屈録迦寺),這些僧人可能是由南部千里迢迢來到瑪格達的菩提伽耶及那爛陀參拜朝圣。

由此,關于庫基哈爾名稱的由來筆者認為更準確的解釋應該是義凈在傳記中所提到的屈録迦( Kuluka),它在當時的稱謂應該是“Kolkoi Vihara”,其發音與“KurkiVihdra”也非常吻合。它應該是7世紀之前印度最南端的Kolkoi王國在瑪格達南部、菩提伽耶往返那爛陀之間的交通要道、雞足山南側山腳下建立的 座寺廟,這名稱后來逐漸轉變為對這片地方的稱謂。

二、庫基哈爾的地理位置

庫基哈爾位于菩提伽耶至那爛陀的必經之路上,它距菩提伽耶約30公里,距那爛陀約70公里。菩提伽耶是佛祖釋迦牟尼證悟之地,是整個佛教世界的中心;那爛陀創建于5世紀笈多時期,是世界上最早的大學,吸引著整個亞洲無數虔誠求法僧人。千百年來,佛教信徒絡繹不絕的往返于菩提伽耶和那爛陀兩地之間。前文提到的雞足山位于庫基哈爾的正北,而另 佛教勝跡靈鷲峰坐落于其東北30公里處,所有這些圣地都為庫基哈爾提供了得天獨厚的宗教氛圍。同時,庫基哈爾還位于連接西邊的印度教圣地伽耶城和東邊的古代商業重地納瓦達的中間樞紐位置。南來北往,東去西來的熙攘人群,為這個佛教的庇護所帶來了活力,也提供了庫基哈爾藝術風尚及其藝術作品向外擴散的潛在條件。

三、庫基哈爾造像藝術的發現

馬克漢姆-基托在1848年3月22日的日記中寫道“我認為庫基哈爾定是個佛教圣地,那里有方圓幾百英尺排排的滿愿塔,除此之外,那里還有孤立的古代建筑和遍布各個方向的人工水池……”經過4天的考古挖掘,基托帶著滿滿10輛馬車的石刻雕像欣喜而歸。這批佛教藝術品中的絕大多數目前被保存于加爾各答的印度博物館。

亞歷山大·康寧漢于1871年、1879年兩度造訪庫基哈爾并延續基托的考古發掘,進一步發現了37尊石雕造像,這批造像除少量幾件陳列于其他博物館以外,大部分被留置于庫基哈爾村內的一座印度神廟中,至今仍被裝飾在神廟的內外墻上接受印度教徒虔誠供奉。康寧漢還首度發現了造像題記中出現有關來自坎奇供養人的證據。

筆者2019年1月曾隨同首都博物館的黃春和研究員、中央民族大學向紅笳教授等拜訪參觀該處寺廟,作為首批到訪的現代中國客人,親眼目睹這批古代藝術品的瑰麗,慨嘆時世的滄海變遷,不勝唏噓。

庫基哈爾最重大的考古發現發生于1930年,當那批重要的青銅造像重見天日,整個印度考古界都沸騰了。這批金銅佛像的數量有著不同的版本,很多學者莫衷 是。施羅德在《印度一西藏青銅造像》一書中記載共有大約150件,而當時印度著名的歷史學家喀什·普拉薩德-賈亞斯瓦爾(1881 - 1937)在傳記中提到 共有大約240件“青銅器物”出土, “其中絕大多數被收置于巴特納博物館”,另外“有一部分純銀的造像沒有被博物館獲得”。據說文中提到的這小部分銀質造像后來被揀獲的村民熔煉做成了腳鐲。我們從現存于巴特納以及國外博物館、還有散落到西藏各大寺廟的庫基哈爾風格造像,不難想象這部分銀質造像的精美華貴,它們僥幸躲過了800年前的穆斯林毀滅式入侵,卻沒想到破土重見天日之時也是滅頂之災到來之時。

四、庫基哈爾造像藝術的特點

庫基哈爾造像藝術從7世紀 直延續到12世紀,大體經歷了初期、中期和晚期三個階段。

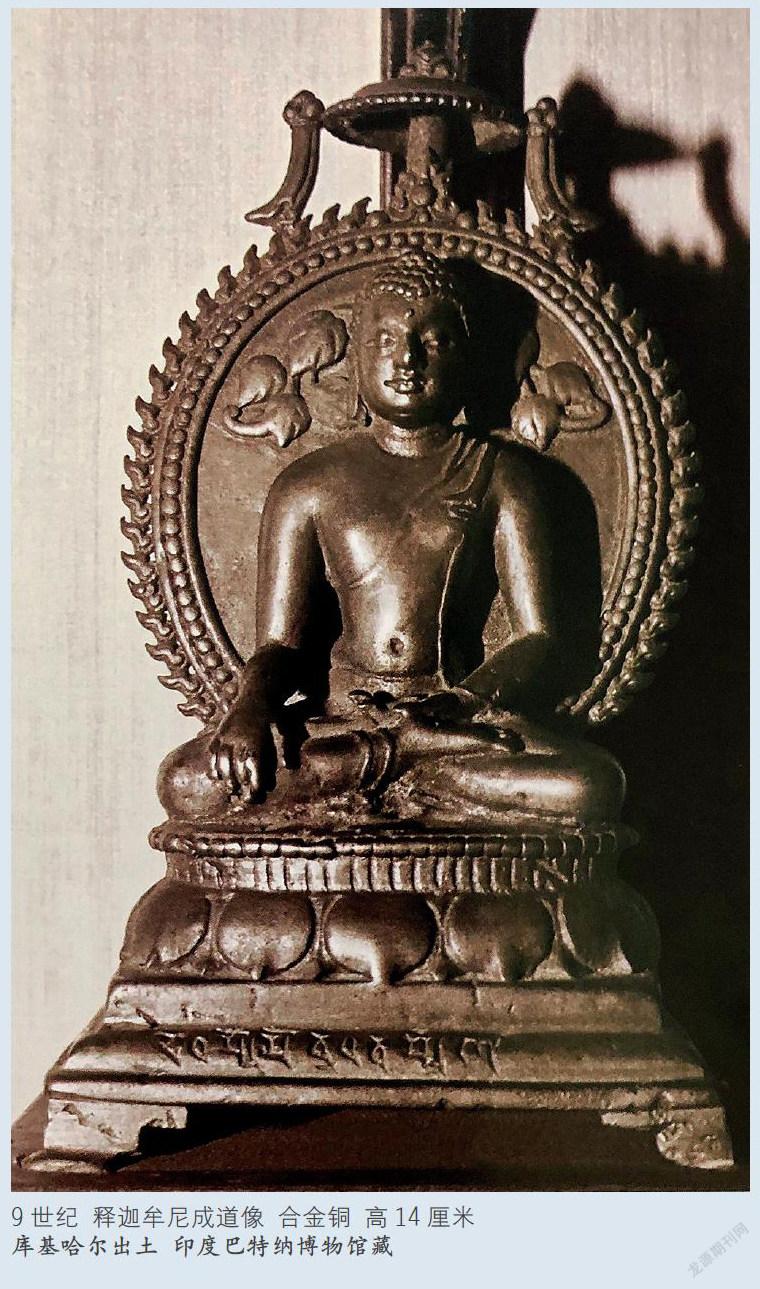

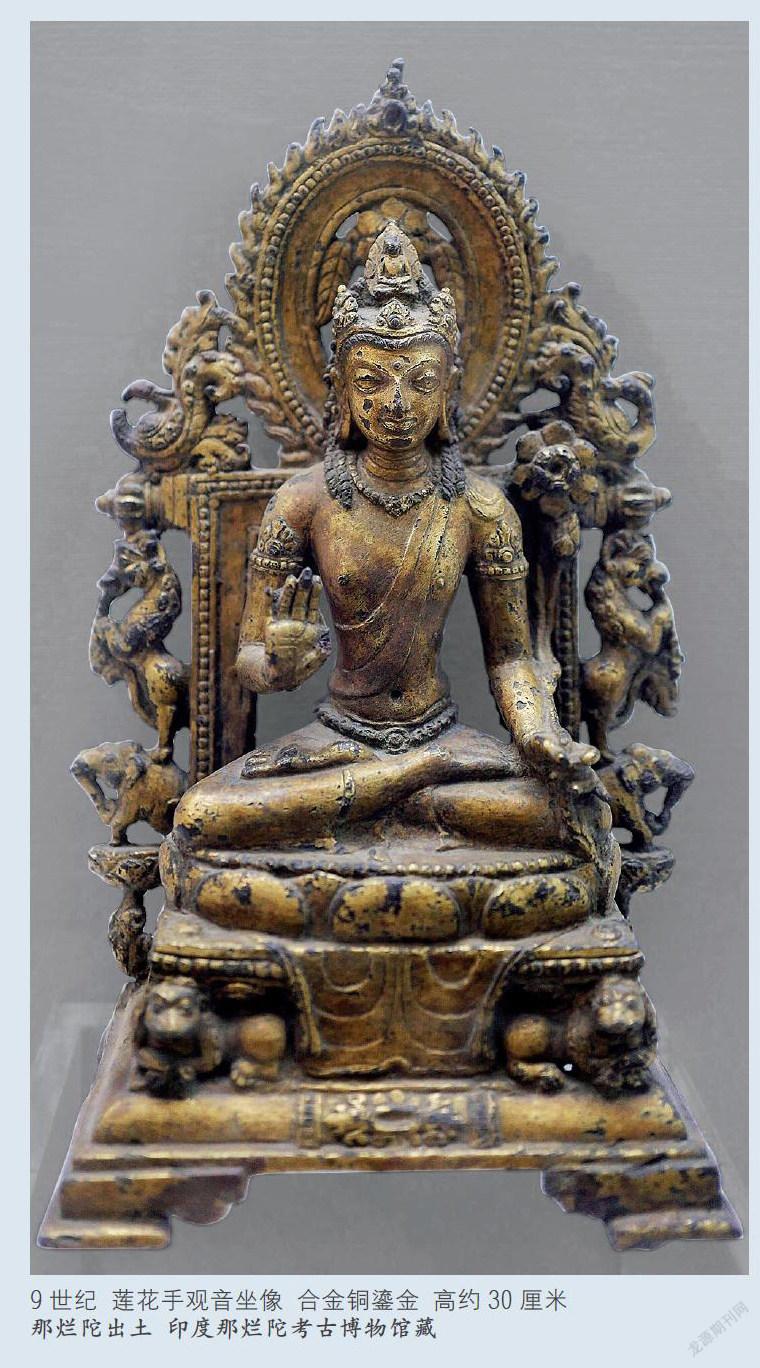

初期庫基哈爾藝術大致為7-9世紀,風格與同期的那爛陀造像藝術非常相像,那爛陀造像藝術的生命期為6-9世紀,庫基哈爾則為7- 12世紀,因此很多研究早期造像藝術歷史的學者認為庫基哈爾風格源自那爛陀藝術。

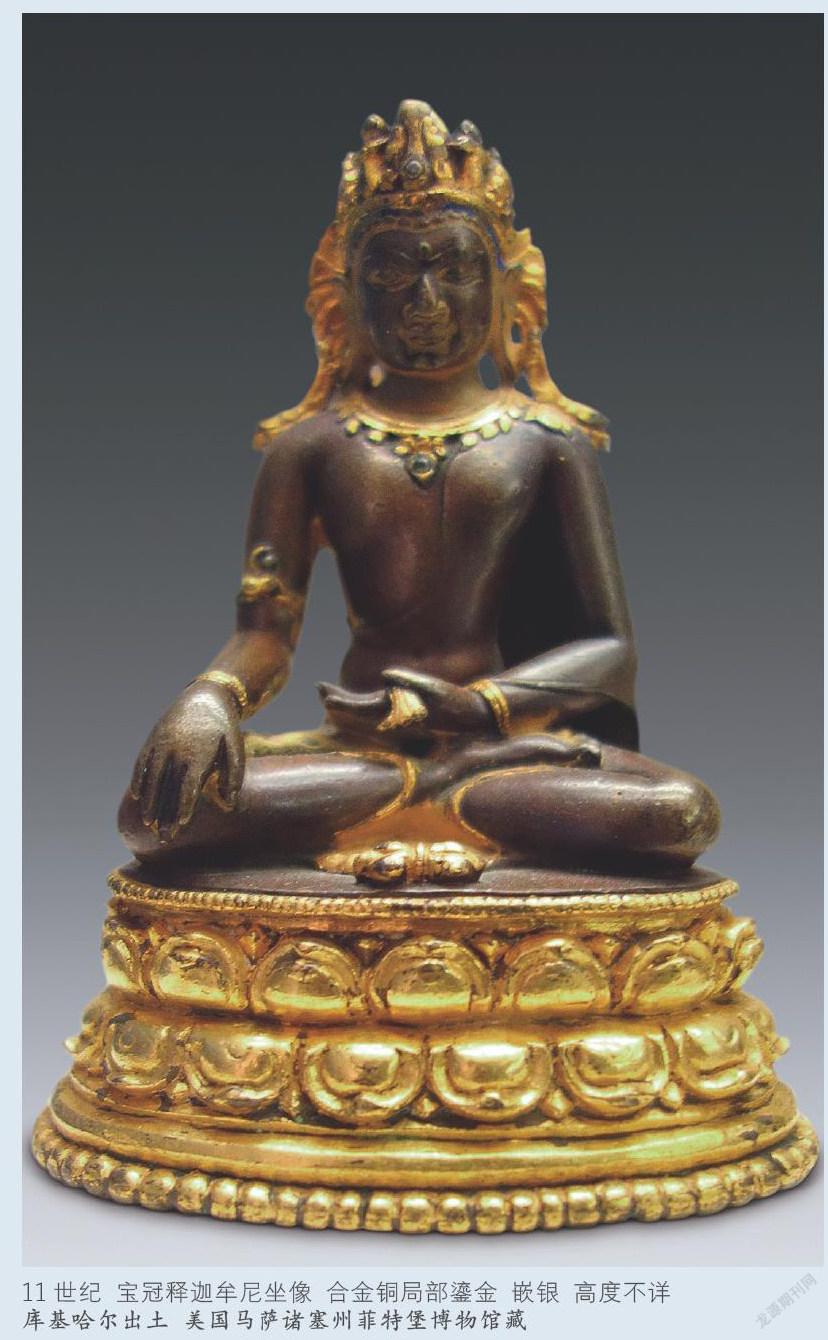

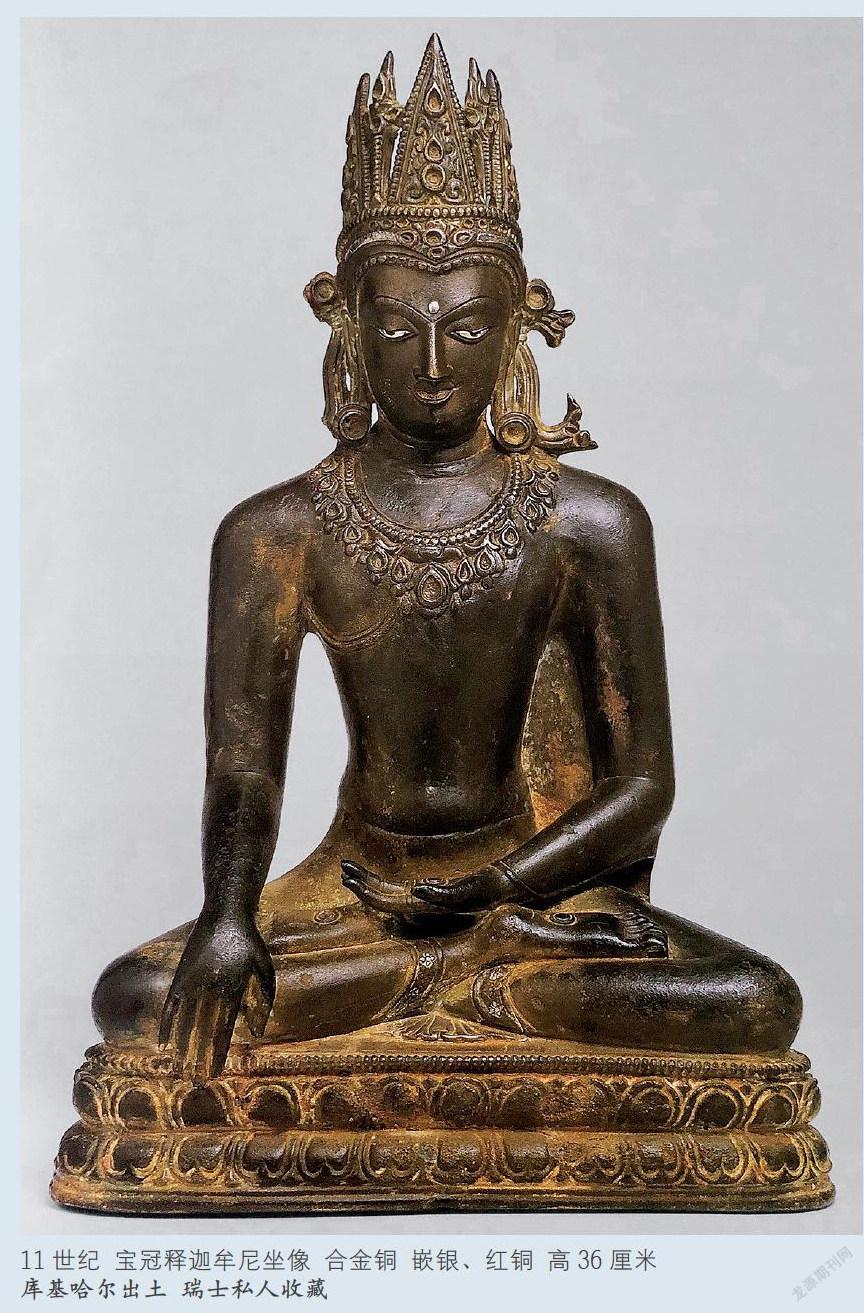

中期的時間大致為10 - 11世紀,此時的藝術風格已經成熟完善,逐漸脫離了那爛陀的基因影響而脫生出獨特的庫基哈爾藝術風尚。其特征鮮明獨特,整體造像比例勻稱;面部、肌體刻畫柔軟自然;面型相較北部的那爛陀風格更顯橢圓,眼睛開闔適中,多有銀飾鑲嵌;嘴唇豐腴;慈悲像面含神秘微笑,憤怒像怒目圓睜,著重刻畫外露的牙齒和瞠目紅睛。同時,庫基哈爾作為寫實藝術的塑造表達,綜合了北部那爛陀的學術氣氛內質以及印度南部對軀體寫實的自由奔放主義,在崇尚表達肉體溫度的同時對其上附著的佛教文化和人文精神進行了完美的詮釋;同時對衣著、配飾甚至座旁的藤蔓都做了分毫必致的詳細刻畫。

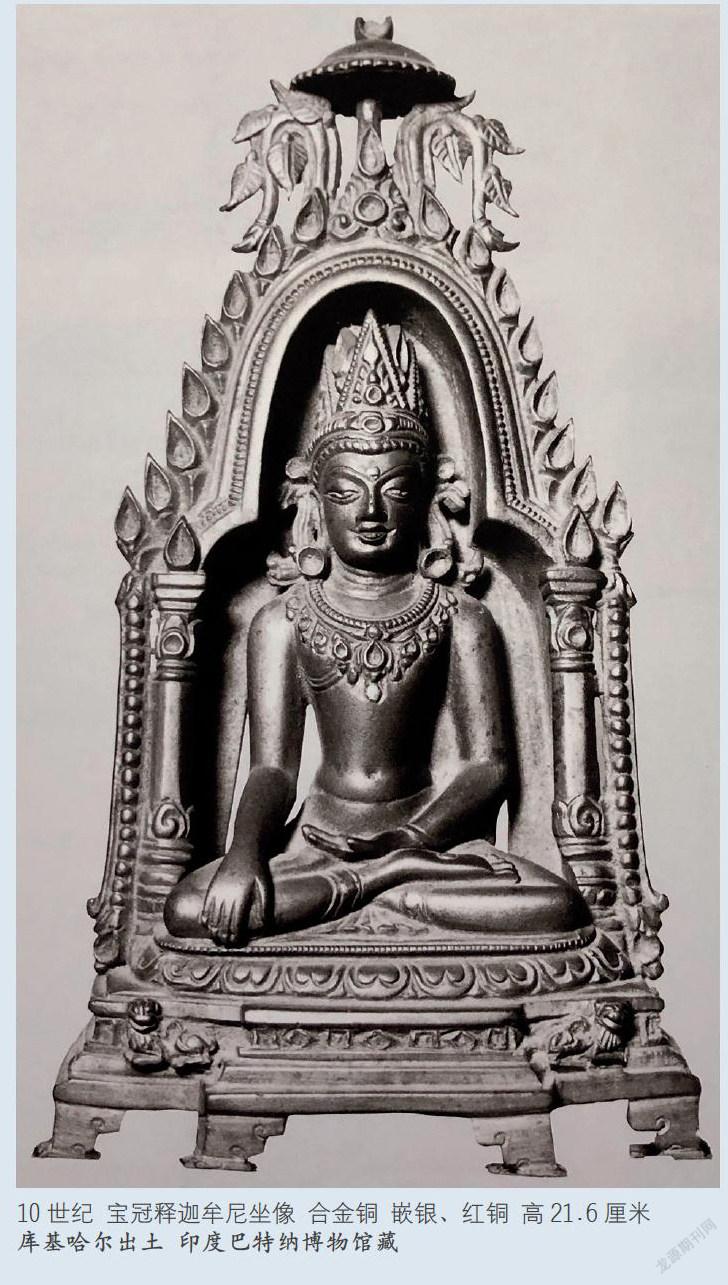

特別是配飾項鏈裝飾的寶冠釋迦牟尼造像可謂是庫基哈爾造像藝術的代表作品。其特征為:釋迦牟尼呈金剛跏趺坐姿,身著坦右肩袈裟;頸下裝飾獨具庫基哈爾特色的復雜項鏈配飾,其上通常鑲嵌紅藍寶石,但大多因年代久遠或在土中常年掩埋而遺失不見;頭戴三葉冠,尖銳的三角形冠葉高聳挺拔,是其明顯區分于其它風格的標志性特征。配飾耳花、耳鐺,皆有嵌孔鑲嵌寶石;束冠的繒帶飄垂于肩上并略微上翹。這種寶冠釋迦周身上下只有冠式、頭飾及胸前的項鏈呈報身裝飾,不見臂釧、手鐲、腳鐲等其它富貴裝飾。這種形象極可能源自菩提伽耶金剛寶座塔中的釋迦牟尼日常供奉樣式,這座傳說為彌勒菩薩親自制作的釋迦牟尼造像原來塑造時并無這些復雜裝飾,這些世俗化的裝飾是在后世的虔誠供奉中添加上去的,后來的庫基哈爾藝術家汲取了這種富麗堂皇的王者形象創作出了這種獨特的介于菩薩裝束和佛祖裝束之間的形象。我們現在統 把它稱為“寶冠釋迦”形象。西方另外一種理論認為這種寶冠釋迦最早出現在5-6世紀的阿富汗及巴基斯坦北部地區,后于8世紀早期傳入克什米爾。這種寶冠釋迦形象很快被其它地域的藝術家所吸收接納,逐漸成為一種獨立的雕塑形象。

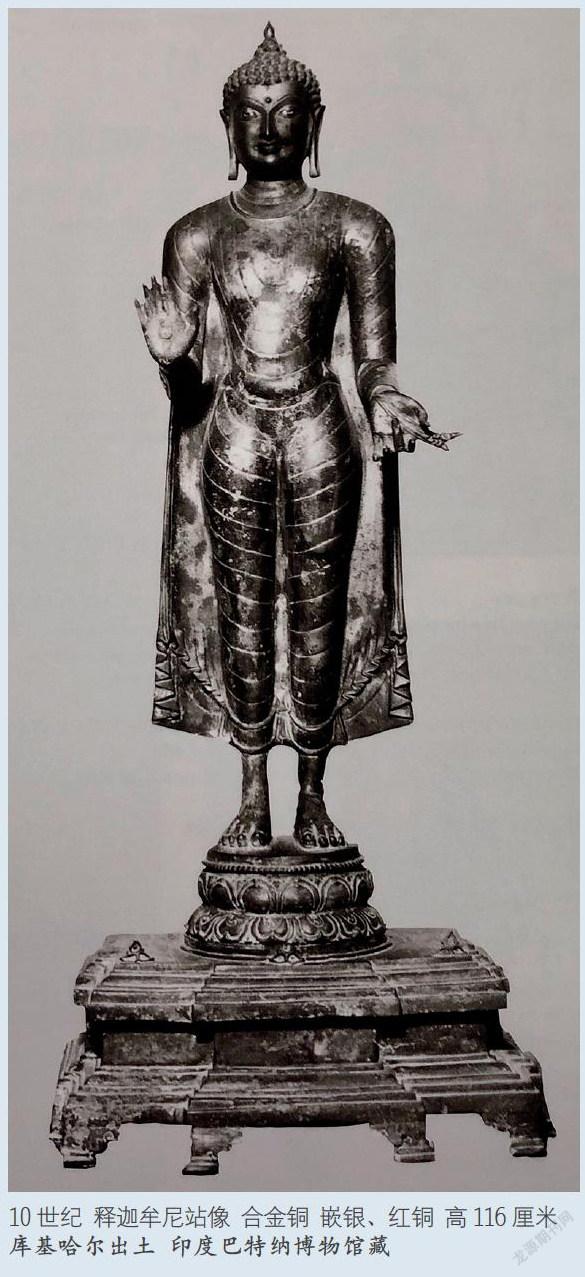

除寶冠釋迦坐像之外,庫基哈爾還塑造過一種寶冠釋迦的站姿形象,同樣只有冠式和項鏈做報身裝飾,不同之處是站姿的佛祖在袈裟外又身穿大氅,大氅通肩披被,薄透貼體的織物把佛祖的身體優美的勾勒出來,顯然是吸收了笈多薩爾納特風格的手法。大氅的垂尾如羽翼般展開,在邊緣刻畫出層層褶皺;佛祖表情靜謐肅穆,左手持袈裟的衣角自然垂于左腿外側,右手水平推出施無畏印;佛祖背飾身光,鋸齒狀的火焰紋規則排列在身光外圍;背光的頂部通常裝飾瑪格達風格的傘蓋,也是其判斷標志之一。各地館藏的這種站姿寶冠釋迦形象數量較多,儼然代表了庫基哈爾的造像風格和水準。

庫基哈爾造像的蓮座通常都不高,因為其下都會承放疊澀狀的幾何收縮臺座,蓮座的上下層蓮瓣樣式并不對稱一致,往往上層蓮瓣瓣尖拱起,而下層蓮瓣的瓣尖內收呈向上的凹痕,下層蓮瓣也多見刻畫弧形及圓點狀紋飾而與上層蓮瓣相區別。

布達拉宮收藏的一 件10世紀庫基哈爾寶冠釋迦非常獨特,其背后刻有中文題記為: “安西開元寺法師惠超途造” “東天竺國中” “那爛陀寺寫”,唐代有名的新羅僧人慧超確實求法去過印度,由他著就的《往五天竺國傳》提到他在那爛陀寺的求學經歷。他于開元十五年(727)從內陸回到安西(今新疆境內)。 “安西”是唐朝對在新疆設立的都護府的稱謂,但不大可能出現在10世紀的造像題記中,個中原委還有待于更多的研究發現。銘刻中提到的法師“惠超”與唐朝的新羅法師“慧超”是否同 人也需更多研究探討。

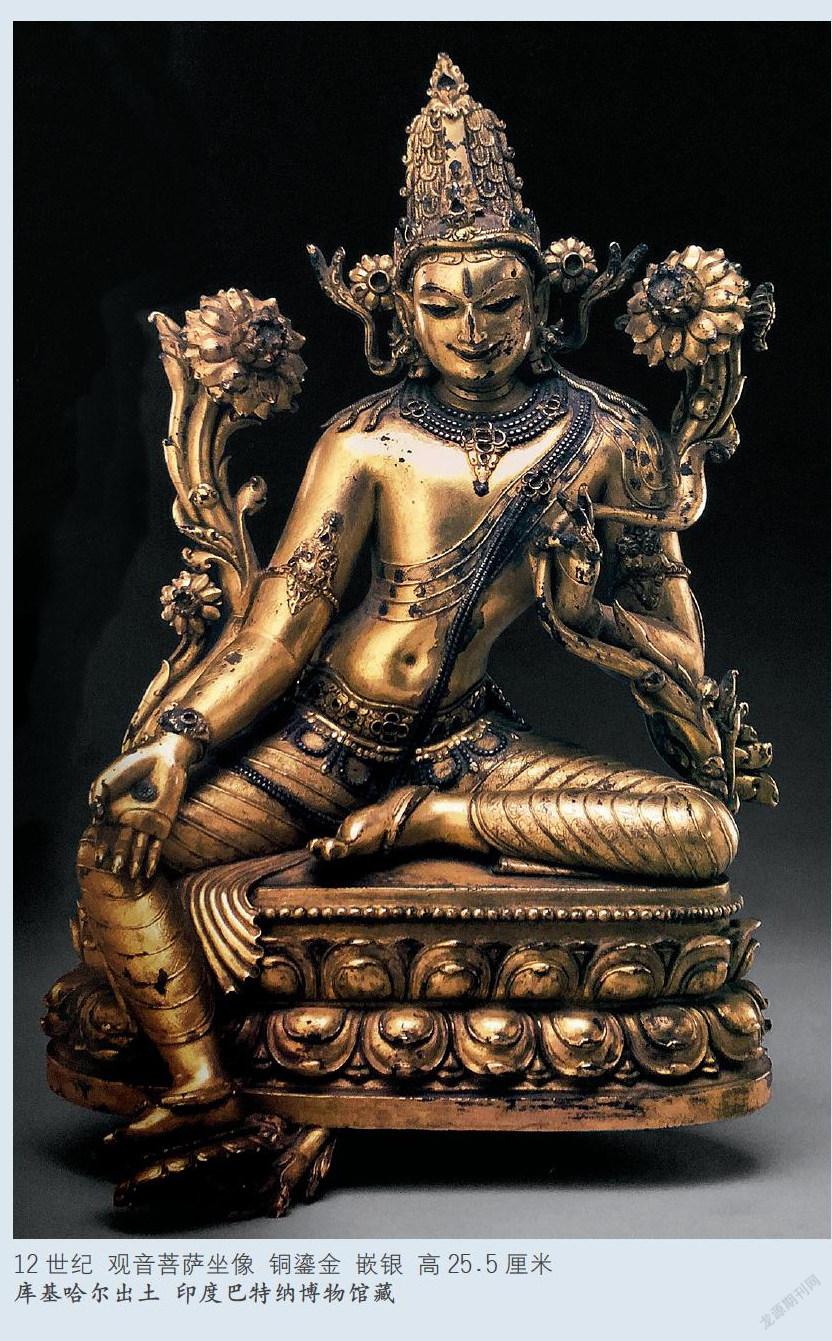

庫基哈爾風格的晚期大致為12世紀左右,此時的造像富麗華貴,多用鑲嵌及貴重金屬整體鑄造,也偶有鎏金的工藝處理,極盡裝飾的細致。但此一時期流傳于世的造像并不多見,我們從印度巴特納博物館藏銅鎏金觀音菩薩坐像的華貴可以窺其斑。

值得特別強調的是,庫基哈爾出土的這批青銅造像中大多鐫有銘文題刻,題刻的內容部分是佛教的偈語,更有一些直接注明了造像的鑄造年代,捐贈人的身份、名字以及所屬地。這批銘文資料非常具有研究價值,對于庫基哈爾造像藝術的時代分析以及宗教交流活動是非常重要的實文記錄。這些銘文顯示庫基哈爾的主要捐助者大都來自印度南部的坎奇,這些虔誠捐助者的施供活動持續了幾個世代。另外銘文中出現了 處寺廟的名字——阿帕納卡( ADandka),應該是當時庫基哈爾眾多的佛教寺廟之 。耐人尋味的是貴霜王朝時期也曾多次出現過 個名叫“阿帕那嘎”(Apanaga)的寺院,但它位于印度的西北部,二者有什么聯系目前無從知曉,還有待進一步的考古資料去發現。

以上主要是以銅質造像為例剖析,對于同一時期并存的庫基哈爾石質材料風格造像,其風格和分類大同小異,這里不做贅述。

五、庫基哈爾造像藝術與那爛陀、菩提伽耶造像藝術的區別

印度近代歷史學家S.K.Sdrarswati于1931年拜訪過庫基哈爾遺址之后慨嘆:庫基哈爾的歷史地位“重要性不在另外兩者(菩提伽耶和那爛陀)之下,這里很可能是當時十分繁忙的造像制做中心”。

相較于那爛陀、菩提伽耶的廣為人知,庫基哈爾如今的知名度的確不及前兩者,但從造像藝術的影響來看,它卻無疑是十分重要的。

由于歷史、地理、宗教屬源的多方原因,庫基哈爾的造像藝術與那爛陀、菩提伽耶有著千絲萬縷的關聯,簡要分析如下。

(一)與菩提伽耶的關聯

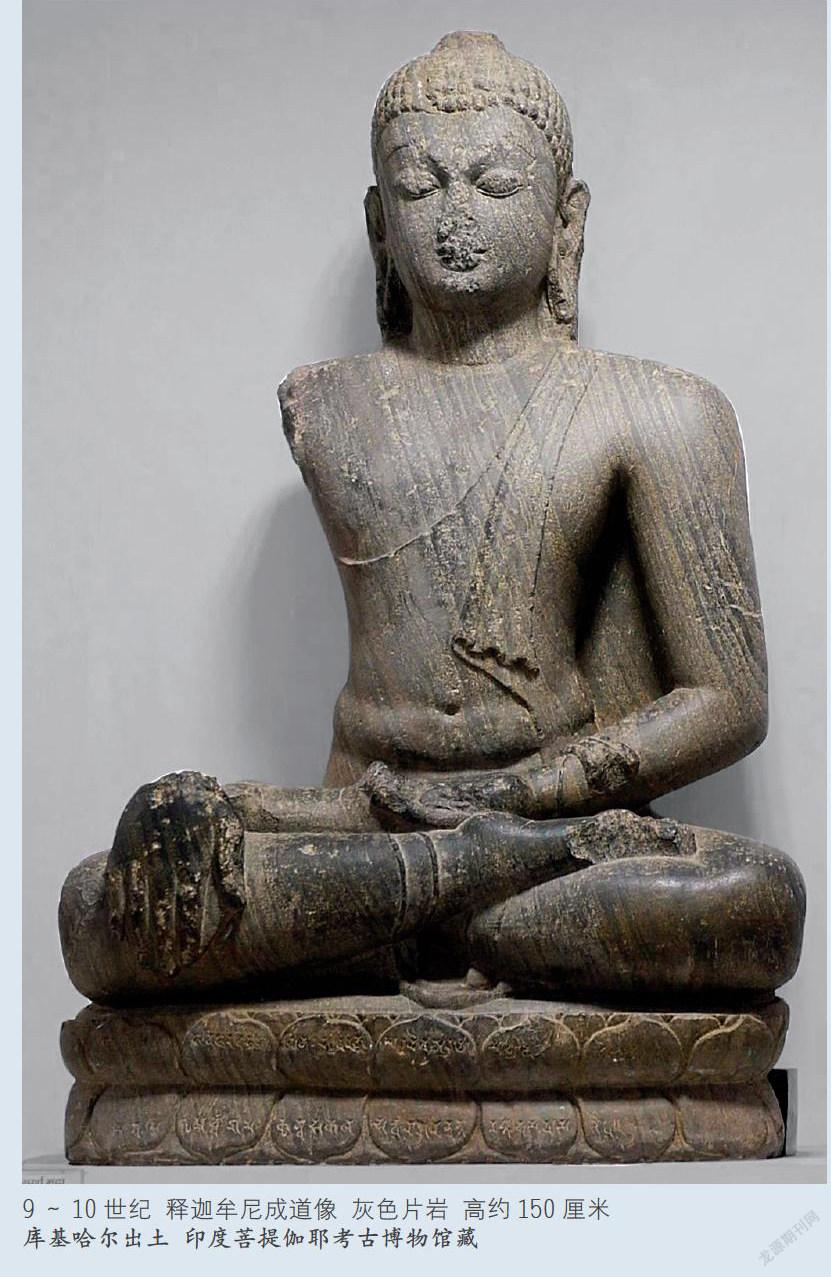

庫基哈爾與菩提伽耶同屬瑪格達南部地區,二者之間的距離非常近,因此在藝術創作上必然有著廣泛的相互影響。由于歷史的原因,菩提伽耶的信仰以佛教上座部為重,尤其是大覺寺自古以來被來自斯里蘭卡的小乘僧侶所掌管,上座部佛教不似大乘佛教以及金剛乘佛教那么強調對圣像的塑造,創作的佛像題材也多為釋迦牟尼的成道像,這可能是菩提伽耶本地的造像藝術風格不是那么鮮明的根本原因。而從這些相對為數不多的菩提伽耶造像作品中我們依然能夠看出其與庫基哈爾的區別:

1.材質,對于石制造像而言,菩提伽耶以當地出產的綠灰色花崗巖為主,而庫基哈爾則以本地盛產的黑色巖石為主,二者較好區分。

2.兩地皆多見釋迦牟尼成道像題材的造像,且都有寶冠樣式,單從風格上不太容易甄別。

3.無論是石雕還是鑄造造像,坐姿佛像身下的三龕式臺座樣式來自于菩提伽耶,其上多點綴有特殊造型的月亮拱門設計,這種拱門也被俗稱為“牛眼”,靈感可能來自于菩提大塔上的構件創意。這種“牛眼”在金銅佛像上變形為帶嵌孔的放射狀三葉造型,被庫基哈爾工匠廣為應用。

4.另外有些細微的差別更像是不同藝術家在創作時的審美偏向,比如:菩提伽耶的造像背光中出現的小型佛塔基座上常會出現兩層蓮花瓣裝飾,而庫基哈爾風格中沒有見到相類似的元素;庫基哈爾的工匠更喜歡用葉輪遮擋佛塔的上部塔桿,菩提伽耶的匠人則貌似喜歡素圓無修飾的塔桿。

5.菩提伽耶佛陀的頭光后部多見鏤空處理,而庫基哈爾則多為完整平滑的素面。

(二)與那爛陀的關聯

早期庫基哈爾造像藝術風格古樸、意味雋永,與同時代的那爛陀造像藝術幾無差異,無論是整體形態、構造,臺座的樣式、背光的裝飾都如出一轍。兩者有太多的相似之處,因此庫基哈爾造像藝術被認為源自那爛陀造像藝術也是情理之中的推論。不過細致對比后我們還是會發現二者之間的細微差異:那爛陀的臉型較為方正,額頭較寬,發際線也相對平緩,而庫基哈爾的臉型相較略顯橢圓,額頭略窄,發際線在正中的位置下沉成明顯的弓形,顯示出瑪格達南北不同的面貌審美;那爛陀的蓮瓣中間出脊明顯,而庫基哈爾只在瓣尖部分隆起,整個蓮瓣的葉面比較平滑。如果我們接受庫基哈爾藝術來自于那爛陀的推論,那么從8世紀開始,這個新產生的藝術風格已經開始醞釀脫胎換骨,在消化吸收優良基因的基礎之上萌生出卓爾不群的新的生命。

當時間進入10世紀,那爛陀的造像活動仿佛歸于片寂靜,到目前也鮮有能準確定義為10世紀時那爛陀風格的造像出土。而此時的庫基哈爾卻正步入造像藝術的成熟期,從出土的150多件造像中,歸屬為10世紀時期的占絕大多數。此一時期的庫基哈爾造像風格內斂成熟,形神兼具,相較于8世紀時的作品,此一時期的身形更為修長,臉型也固定為明顯的卵圓形,蓮座的上下層蓮瓣形象開始明顯不致,上層蓮瓣的瓣尖上挺呈銳角,下層蓮瓣的瓣尖內凹回拱更加明顯,將整個蓮瓣的尾部一分為二。造像的裝飾上也更為繁復,多嵌銀、紅銅或各種寶石。

11世紀是庫基哈爾造像藝術的成熟穩定期,此時的藝術風格沒有大的發展變化,從出土的樣本分析,此 時期的造像尺寸相對較大,應當是當地工匠技藝成熟的自信表現,同時反映了信眾供奉施舍規模的提升。

12世紀是整個印度北方佛教的黑暗期,1193年,那爛陀被穆斯林入侵,一場大火將這座著名的寺院毀于旦。庫基哈爾失去了北方的屏障,其地位也岌岌可危。此 時期的造像活動陷入低迷,在為數不多流傳世間的作品中仍然不乏亮麗的個例。

隨著佛教在南亞次大陸的消亡,庫基哈爾也逐漸被歷史的塵埃所掩蓋,此后的五六百年再無人問津。它的消失正如同它的出現都是未解的絢麗謎團,等待著更多的考古發掘和有心人去潛心發現。

庫基哈爾造像藝術風格雋永,無疑是帕拉王朝藝術史上的一顆璀璨明珠,這種藝術風格也隨著佛教活動的蔓延向亞洲其他地方延伸,對各地的藝術創作起到了極大的推動作用。

造像藝術不是躺在玻璃展柜中冰冷的樣品,而應該是色彩豐富、鮮活跳動的生命存在。我們所有的學者和古代藝術的愛好者都應該用心呵護它,正如同珍視我們自己的生命。

(責任編輯:牧風)