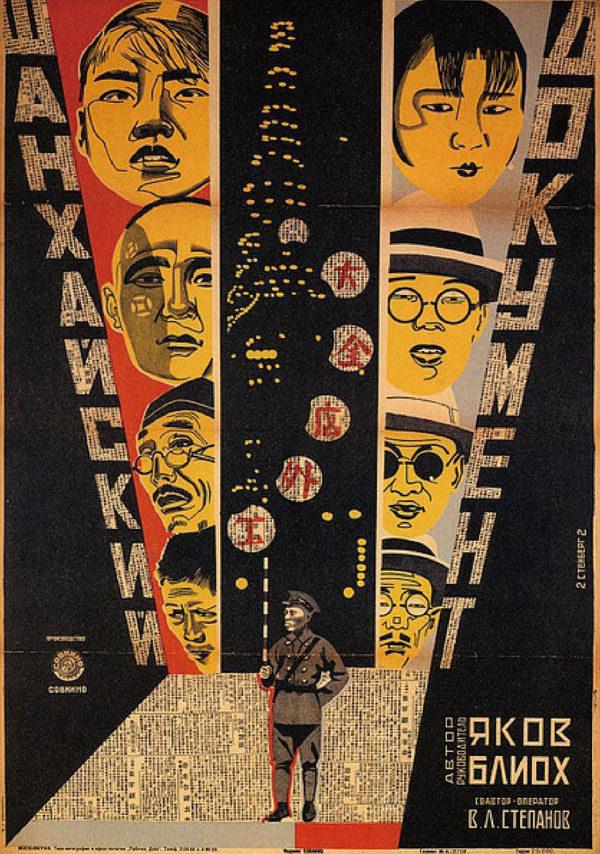

《上海紀事》中真實的“東方巴黎”

摘? 要:上海是早期中國與世界交流聯系的重要“窗口”,也是近代中國最早的電影放映地。因而,它廣受世界電影人關注,出現大量新聞紀錄片。最全面、最深刻地反映老上海這座城市,同時也是引領日后相關作品創作的“旗幟”影片——蘇聯在1927年拍攝的《上海紀事》,運用多種表現手法將創作意圖和紀實魅力完美結合,用真實的影像去說話,具有人文視野與人文關懷,以及深厚的歷史價值。通過它得以了解外國人眼中的十里洋場,窺見當時中國的社會風貌,了解時代脈搏下的人民生活沉浮,真切感受國家歷史狀況。

關鍵詞:早期中國;紀錄片;影像考古;《上海紀事》

電影在誕生之初的主要目的就是紀錄現實。這是因為它具有機械復制客觀物質世界、進行信息記錄與重現的技術條件。后期隨著電影的發展,出現諸多影像形式,而紀錄片一直以其所固有的真實性和客觀性,成為承載社會信息的重要載體,進而成為一種重要的文獻檔案。早期的歷史紀錄影片,可以作為一種新型史料檔案發揮其特殊功用:通過對紀錄影像進行考古發掘,能夠更好地認識當時中國歷史風貌以及社會狀況,傳承國家記憶。

一、真實準則下的影像重組

《上海紀事》是一個長達52分鐘的默片,“寫真”似地記錄了早期上海的風貌。在這個中西方文明碰撞最激烈的地方,有著嚴重的華洋矛盾和階級不平等。在20世紀20年代,北伐軍即將解放上海,蘇方派雅科夫·布里奧赫來到上海拍攝紀錄片。那時的上海,短短幾十天幾個重大事件接踵而來:北伐戰爭正在進行、南京國民政府成立、共產黨領導的第三次工人武裝起義成功、帝國主義列強增兵干涉、蔣介石勾結帝國主義發動“四一二”反革命政變、大革命陷入低潮、上海再度陷入黑暗。而這一困境中資本主義卻快速發展,表面繁華的經濟下潛伏著巨大危機。在這樣的狀況下,布里奧赫秉著新聞紀錄片工作者的職業素養,本著減少對拍攝對象的介入甚至不介入的原則,盡可能客觀真實地記錄當時發生的事件,拍攝出這部結構完整、內容詳實的紀錄片。但并不是所有拍攝只是機械而單純的客觀記錄,而是從布爾什維克視角出發,有目的地組織拍攝畫面,并通過巧妙地剪輯來表達作者的思考與訴求,賦予紀錄片以“社會性”功能。比如影片通過尖銳深刻的對比剪輯方式,來表現半殖民地化的都市:歐美列強戰艦鋪滿黃浦江,中國漁夫在小木船上費力搖櫓,相對比的就是遠洋輪上不斷輕松上下的歐美僑民。碼頭上的苦力工人正艱辛地搬運沉重的貨品而緊接著就是游艇上悠然自得的男女在談笑風生。還有一組鏡頭反復切換租界內外:厚重的鐵絲網外是幾個年輕人頂著烈日艱難向前拉雙輪車,走到有水處便停下來喝水,張望租界內;游泳池邊喝著美酒互相打鬧的外國男女;鐵絲網外年輕人繼續木訥地躬行前進;洋人男女在乘涼時聽音樂跳舞。鏡頭反復切換旋轉的車輪和旋轉的唱片,用對比手法描繪出社會深重的階級壓迫。政治主題通過高超的藝術感染力巧妙傳遞,引起觀眾對中國勞工的深切同情。通過華洋對比,強烈批判列強國家在中國壓迫廣大群眾的行徑。除此之外,布里奧赫同樣通過反差巨大的對比來表現上海富人與窮人間巨大的生活差距:買辦資產階級的富豪們過著隨心所欲的生活,坐擁豪宅、穿西裝、駕著嶄新的敞篷小轎車參加各式社交活動。而畫面一轉,苦力工人在吃勁地工作。深刻地將中國社會內部巨大的等級差別和社會不公突顯出來,表達對廣大勞苦民眾的深刻同情。

布里奧赫的無產階級立場還體現在對上海起義工人、革命軍以及無產階級領袖的謳歌上:比如起義工人們扛著步槍,昂首挺胸地走在街上的鏡頭;共產國際駐華代表羅易、中共早期領導人鄧中夏在集會上的演講鏡頭等這些反映上海工人武裝起義的珍貴影像。雖然大革命以失敗告終,加上國民黨強烈的阻撓,拍攝異常艱辛困難,但并沒有阻止布里奧赫保留應勇無畏的革命者形象資料,表達出工人階級的意志不會被摧毀的斗志精神。同時,布里奧赫反對帝國主義國家和反動政府的殘暴統治,他拍攝了在工人武裝起義后法、英、美等帝國主義者增兵租界,匆忙在租界周邊趕筑工事的丑態;記錄了蔣介石叛變革命后對革命軍進行慘無人道大屠殺的滔天罪行等。

布里奧赫還巧妙地利用字幕來進行畫面解說,作為自己的政論“演講稿”。比如影片的開篇就出現“外國軍艦是上海港口的主人”字幕,運用“主人”來描述租界里的外國人,極具諷刺意味;還有很多諸如“上海的工廠內共10萬名童工”“婦女和兒童在這里每天工作12小時,紡織廠內最小的童工只有6歲”等樸實且犀利的話語,直觀地表達出對勞苦大眾被沉重壓迫的不滿。

總之,布里奧赫綜合運用多種表現手法將創作意圖和紀實魅力完美結合,用真實的影像去說話,強有力地表達主旨。從鮮明的階級視角出發,揭露了帝國主義對中華民族的侵略和壓迫,控訴了蔣介石叛變革命并屠殺革命軍民的恐怖行徑,也描繪了在各方勢力壓榨下中國人民的苦難生活和他們英勇斗爭的史實。影片清晰的結構、鮮明的對比手法和深刻的主題使它具有強烈的“形象化政論”色彩。

二、人文視野與人文關懷

《上海紀事》是一部嚴肅的新聞紀錄片,影片通過描繪英勇的革命者無畏反抗和被壓迫的民眾遭受的不平等待遇進行政治宣傳,卻不止于此。布里奧赫還擁有非常廣闊的人文視野,將上海這座集東方與西方、現代與傳統、國際潮流與地方特色于一體的都市風貌立體地展現出來,描繪了上海社會現實生活的多樣性和豐富性,充實了影片內容,增強了觀影感受。

布里奧赫通過街頭眾生相來表現民風民情。他十分關注貧苦民眾的日常生活,用鏡頭記錄下了他們的點滴快樂。他采用不去干涉現場的方式,因而畫面上的人物沒有因為攝影機的存在而緊張不適,展現了很多真實的生活畫面:街頭雜耍的技藝者盡情地表演著,圍觀群眾都被精彩的表演所吸引,表演結束后,雜耍人喘著氣向大家討賞錢;另一邊,人們觀看表演者翻筋斗、耍猴子、舞刀弄槍,大家笑得喜逐顏開。這些鏡頭記錄著樸實民眾堅韌樂觀的生活態度,也重塑了中國人民形象,打破西方觀念中勞作機器的國人形象,而是有喜怒哀樂的正常人。而很多鏡頭也記錄了民間信仰,從中可以領略到當時的民俗文化:廟宇里,虔誠的民眾燒香磕頭,向神明祈愿祈福;抱著孩子的父親討教于路邊算命攤上的算命先生。更有一些細節的捕捉將上海市民生活展現得惟妙惟肖:在喧鬧擁擠的菜市場里,市民在各攤位前來回翻揀蔬菜魚肉,和小販討價還價;麻將桌前全神貫注搓麻將的市民等。影片還關注到當時上海街頭的手工工匠,如鐵匠、篾匠等。鐵匠來回拉風箱鼓起大火,然后認真地打制鐵器;篾匠正用藤條編織椅子。這些畫面表現了上海小手工業者兢兢業業做事,反映了中國勞動人民的勤懇和智慧,表達了對他們的尊崇之情。通過街頭賣藝者、百姓生活與民俗活動、手工工匠等鏡頭,萬花筒似地將上海社會風貌詳盡展現,繪制出一幅在洋人看來是充滿東方神秘色彩,而國人看來是極具江南地方特色的街頭眾生相與世景百態圖。

自從上海開設租界之后,外僑將西方的市政建設與現代都市化生活方式帶到了上海。一系列近現代設施開始出現,如道路、電燈、電話等。而西方物質文明也隨著外國人傳入上海,影響了華人的生產和日常生活。尤其是外國人的現代都市化生活方式,如組織派對、舉辦舞會、賽馬等也深刻地影響著租界里的華人。租界內,一條條街道上房屋整潔排列。那里的人們坐汽車、逛公園。從屋頂花園遠眺,逐漸完備的市政建設、現代娛樂方式的出現等,都豐富了都市生活。通過布里奧赫的鏡頭,可以窺見當時社會的現代化樣貌。

布里奧赫通過敏銳的觀察加上巧妙的構思,惟妙惟肖地描摹了上海底層勞動民眾的歡樂生活圖景。同時表達了對勞動者在勤懇工作之余還能盡情融入社會生活的贊嘆之情,也表達了對他們樂觀的生活態度的欽佩之情,影片表現出深厚的人文關懷。

三、深厚的歷史價值

在上海革命形勢進入低潮、這個城市再度陷入困境以及國民黨當局勾結帝國主義國家企圖將攝影組驅逐出境的情況下,布里奧赫堅持他的創作。他深感于上海現狀,決意拍攝寫實風格紀錄片。而中國革命者無畏的革命精神也感染了攝影組,使他們始終保持著高昂的工作熱情。即使拍攝過程異常困難(與國民黨和帝國主義分子斡旋,與受驚嚇的民眾溝通等),他們還是完成了這部具有深遠意義的偉大作品。這段影像讓后人得以借機去了解早期上海真實的社會狀態和社會文化,對那段歷史也有一個嚴謹明晰的認識。它的存在,是國家記憶中不可或缺的一部分。

這部關于早期上海的紀錄影像,從一開始就將鏡頭對準社會生活,記錄重大歷史事件的同時還描摹了社會百態。通過不同側面展現,在一定程度上反映了當時上海的整體社會風貌。已經超越了早期各大影片公司派遣攝影師進行獵奇性質的紀錄短片拍攝,而是在一定視角總領下真實摹寫現實生活,對電影的紀錄功能有更深入的發掘。布里奧赫帶有目的進行拍攝剪接,不再單純地尋找敘述對象,而是更深入地探尋如何拍攝組接畫面進而表達理念,這部紀錄片成功地被打造成強有力的政治宣傳武器,不用空洞的口號去呼喊,而是用真實的畫面去打動觀眾。而影片最重要的貢獻就是:在中國人民民族解放斗爭最激烈的時刻,它真實記錄了當時上海的浮華與悲慘共存的狀態。它揭露了上海巨大的等級差異和潛在的社會矛盾;它也向世界展示了侵略者的蠻橫與暴虐,覺醒的中國人民奮不顧身地進行反侵略反壓迫斗爭,竭力追尋民族獨立解放的可貴實踐。影片中的人民形象和人民革命運動也與歐美帝國主義國家惡意歪曲現實而拍攝的辱華影片中的描述大相徑庭,強烈地表現出社會主義國家對于中國人民進行民族解放斗爭的大力支持。這部紀錄片在當時引起了國際社會對東方國家人民的同情,激發了東方國家人民為爭取自由而奮起反抗的熱情。

參考文獻:

[1]吳健.《上海紀事》留下“眾生相”[J].檔案春秋,2017(12):20-23.

[2]李靈革.紀錄片下的中國——二十世紀中國紀錄片的發展與社會變遷[D].杭州:浙江大學,2004.

[3]董天藝.1843-1927:上海早期紀錄片與上海社會[J].都市文化研究,2013(2):172-197.

[4]張景岳.蘇聯影庫中的1927《上海紀事》[J].檔案春秋,2012(10):40-43.

[5]郭靜.西方紀實理念對中國紀錄片創作影響之研究[D].合肥:安徽大學,2014.

[6]唐宏峰.虛擬影像:中國早期電影媒介考古[J].電影藝術,2018(3):3-10.

[7]唐晨光. 影像中的20世紀中國——中國紀錄片的發展與社會變遷[D].天津:南開大學,2001.

作者簡介:徐嘉璐,上海大學上海電影學院碩士研究生。