未來主義:速度與力量的崇拜者

未來主義誕生于20世紀初的意大利,是一個比較廣泛的文藝運動。除了藝術家,很多的文學家、戲劇家、建筑師等也是這場運動的參與者。

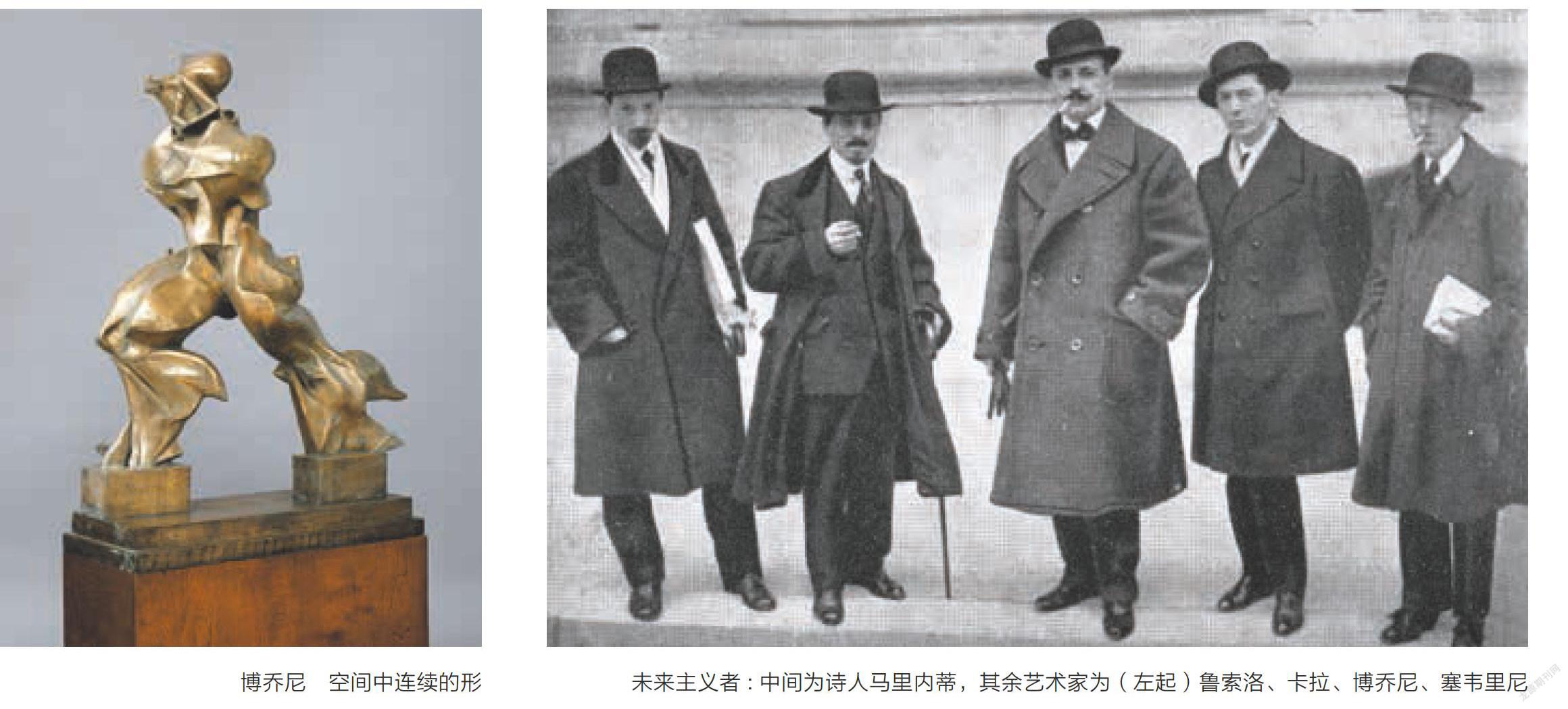

不同于單純用繪畫或雕塑來表達自己主張的藝術家,未來主義的倡導者們非常熱衷于發表“宣言”。他們用一篇篇宣言與聲明來描述自己所期望的藝術,同時,也把政治觀點和社會主張用文字的形式表達出來,比如詩人、未來主義的領導者馬里內蒂( Marinetti)于1909年發表在巴黎《費加羅報》上的《未來主義宣言》,以及1910年一批藝術家在米蘭聯合簽署的《未來主義繪畫宣言》。

20世紀初,西方科學技術的發展以及工業化進程,是未來主義產生的土壤。未來主義的倡導者們認為,科學、技術、交通與通訊的突飛猛進,使社會和人們的生活發生了根本的改變。他們贊頌代表這個時代的機器,欣賞速度、力量和競爭。在《未來主義宣言》中,馬里內蒂寫道: “我們宣告,由于一種新的美感,世界變得更加光輝壯麗了。這種美是速力的美。一輛快速行駛的汽車……如機關槍一般風馳電掣的汽車,比薩莫色雷斯的勝利女神像更美。”

未來主義的靈感主要來源于什么呢?汽車和飛機無疑是非常重要的兩個代表。馬里內蒂在宣言中贊美夜間奔馳而過的賽車,而他本人當時也擁有一輛菲亞特汽車。汽車在誕生之初是一種奢侈品,到了1908年亨利·福特推出了T型汽車之后,汽車才作為一種實用的工具進入尋常百姓的家中。根據相關資料,1900年,意大利一年的汽車產量只有300輛,而到了馬里內蒂發表《未來主義宣言》的1909年,意大利的城市都靈已經有20家汽車廠,米蘭則有15家汽車廠,菲亞特公司則年產汽車約3000輛,意大利的汽車產業已經具有了一定的規模。未來主義的代表藝術家巴拉就在1912至1913年創作了一批以汽車為主題的繪畫。

飛機是未來主義者的另一大靈感來源。1903年,美國的萊特兄弟造出了“飛行者1號”并試飛成功;1907年,法國人布萊里奧駕駛飛機首次成功飛越英吉利海峽;1911年,意大利飛機轟炸北非的利比亞,成為世界上第一個將飛機用于戰爭的國家。飛機帶來的更快的速度、更遠的距離、更大的震撼讓未來主義者們愛上了飛機,甚至也因此把戰爭作為歌頌的對象。

未來主義者是反叛的,在倡導“未來主義”的同時,他們極端地否定“舊世界”,在藝術方面,和諧的、趣味高雅的傳統藝術是他們反抗的對象。他們希望在藝術上有根本的突破,有些主張與立體主義、表現主義有相同的地方,比如反對模仿,提倡形式的創造,主張表現現代生活等。不過,在未來主義藝術家的作品中,卻常常能夠見到傳統藝術的影子,也常常出現工業時代之前的種種痕跡。

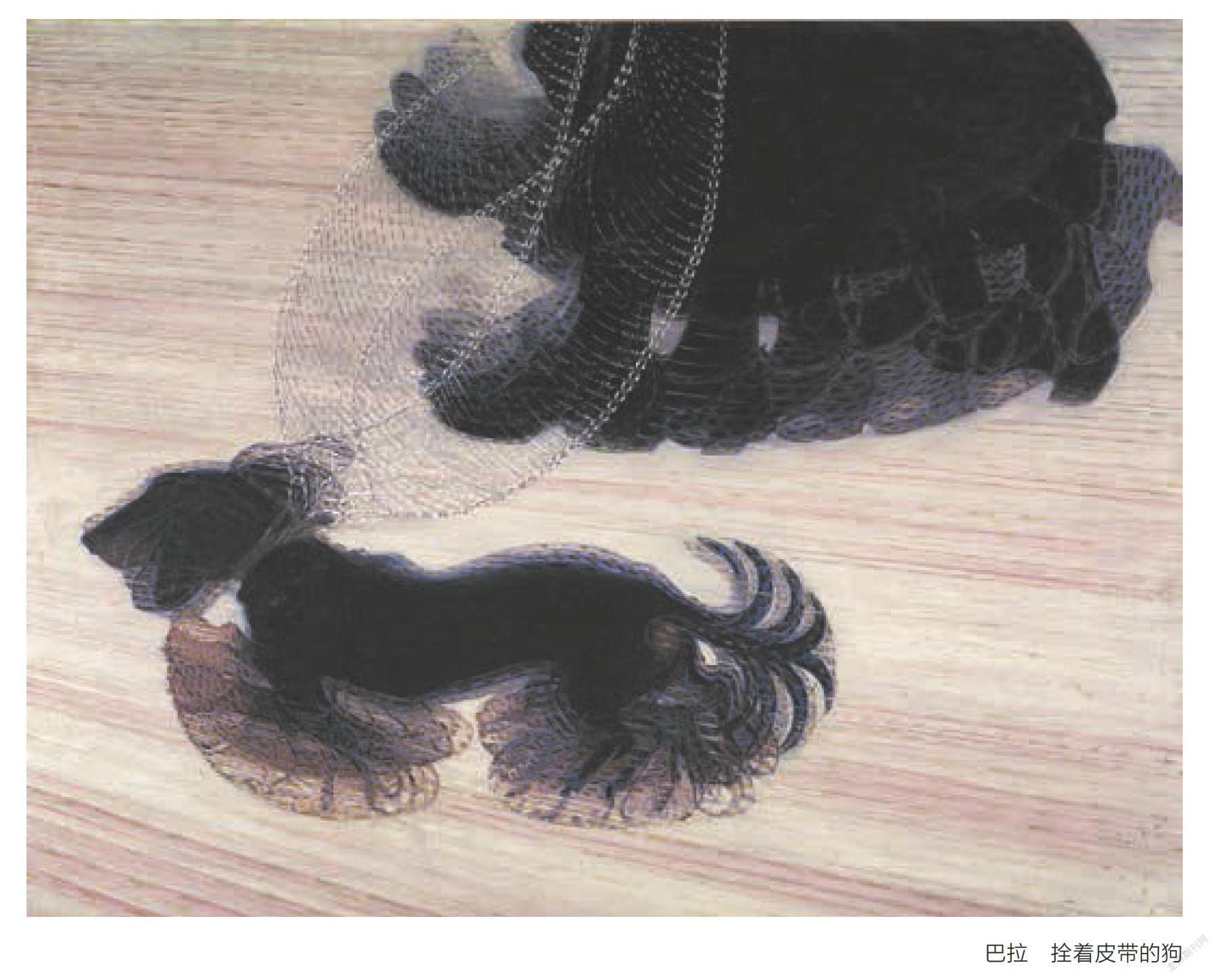

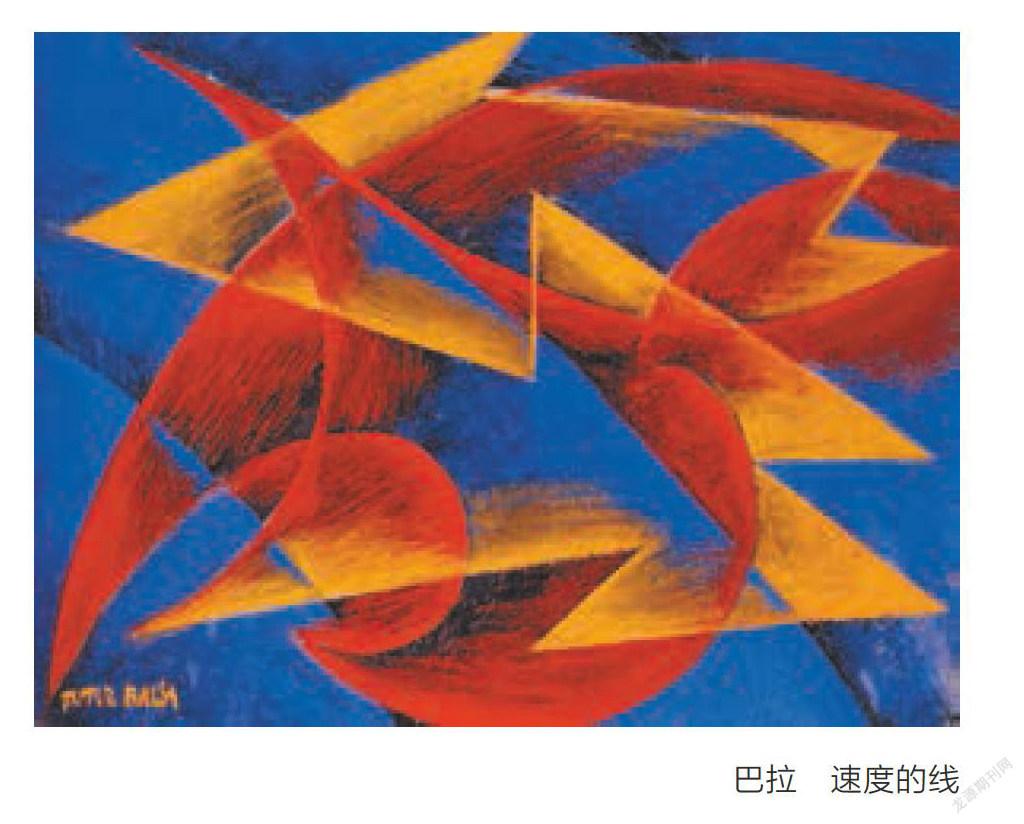

未來主義的代表藝術家賈科莫·巴拉( Giacomo Balla),生于都靈,二十幾歲時來到羅馬。他曾經在1900年到巴黎生活過幾個月的時間,學習了法國新印象主義的一些繪畫技法,并在回國后把這些技法教給了兩個學生塞韋里尼( Severini)和翁貝托·博喬尼(Umberto Boccioni)。這兩位藝術家也是未來主義的成員。巴拉最著名的作品之一是《拴著皮帶的狗》,也是他的第一幅未來主義繪畫。畫面中,一個女人牽著一只奔跑的小狗,把女人行走的腳、晃動的皮帶和小狗的四條腿在不同時間的動態都畫在同一幅畫面中,像多幀畫面重合到一起,表現出未來主義者所追求的動感。當然,這樣的畫法也反映出巴拉對于攝影技術的興趣。他還嘗試用各種顏色的形狀、線條來表現對于運動或者速度的印象,形式比較抽象。另外,他對光也保持著很大的熱情,創作了一系列研究光的抽象作品。不同于其他未來主義畫家的是,巴拉的作品顯得不那么“嘈雜”,而是多了一些冷靜和抒情。

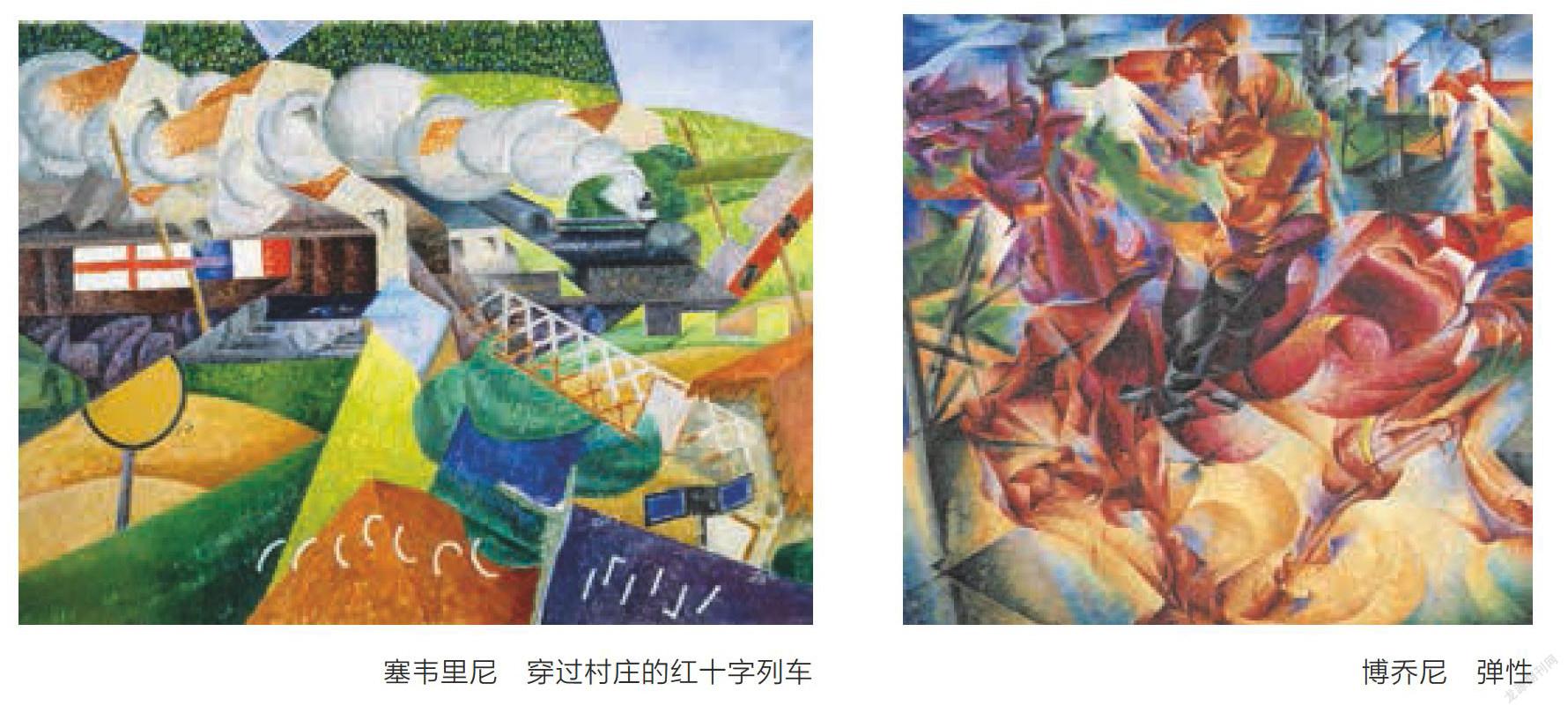

巴拉的學生之一塞韋里尼,受老師的影響,對法國的前衛藝術很感興趣,也到過巴黎,并結識了畢加索等立體主義藝術家。他結合了立體主義和未來主義兩種風格。不同于其他未來主義藝術家的是,塞韋里尼不喜歡表現汽車或者機器,而是喜歡畫人,尤其是夜店里的人。他的代表作《塔巴倫舞場的象形文字的力動》,就用有節奏的形式和明亮的色彩表現出運動和聲音帶給人的感覺、營造出的氛圍。畫中他還使用了立體主義的拼貼手段,那些舞者身上閃閃發亮的裝飾片,就是貼上去的。塞韋里尼畫于一戰期間的《穿過村莊的紅十字列車》,反映出未來主義對戰爭和對機械的美化。

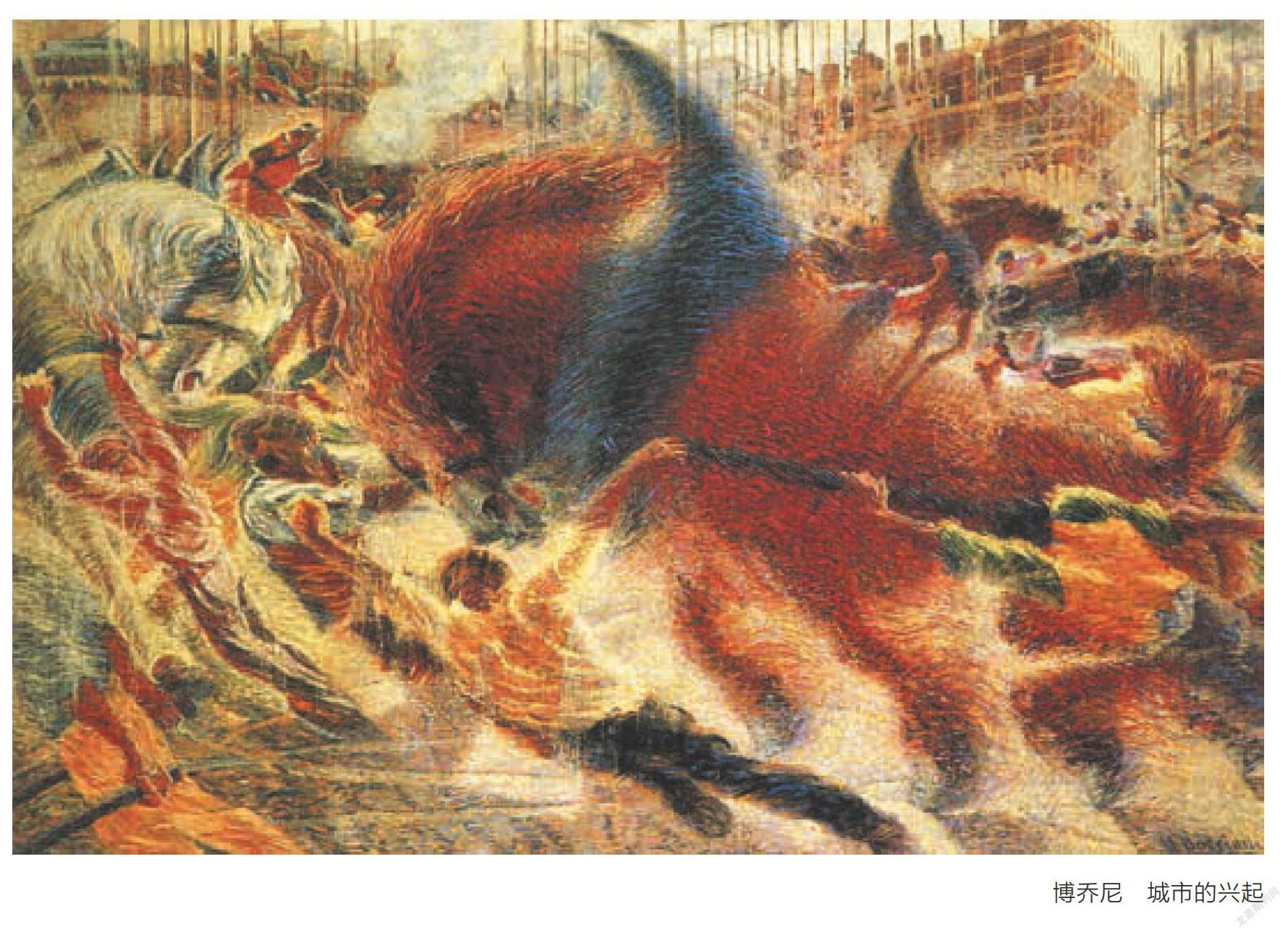

巴拉的另一位學生博喬尼,是未來主義藝術的核心人物。正是他起草了兩篇未來主義繪畫宣言和未來主義雕塑宣言。他建議用抽象的手段去輔助表現運動和速度,《城市的興起》就是他典型的未來主義作品。博喬尼在這幅畫中表現了未來主義所崇尚的活力、運動和速度,人物和馬匹似乎都在旋轉,給人一種充滿激情的、躁動的感受,但沒有涉及未來主義所崇尚的與科技相關的內容。博喬尼也是一位雕塑家,他希望現代雕塑能夠使用新的材料,比如玻璃、水泥、電燈等。不過,他創作出來的雕塑卻顯得傳統一些。他最著名的雕塑是《空間中連續的形》,嘗試用三維的手段表現動感。

未來主義的藝術是矛盾的。一方面,面對當時意大利藝術落后于歐洲其他國家的情況,藝術家們感到不滿,希望追趕。同時,也受到西方科學技術的鼓舞,希望在藝術中表達這種感受,是積極的;而另一方面,未來主義的藝術家們完全否定過去,支持戰爭,甚至為意大利法西斯做宣傳,就顯得有些過激和狹隘了。另外,科技的迅猛發展,雖然讓未來主義者關注到社會的變化,但是卻忽略了這種變化中的人的情感。事實上,未來主義的藝術運動也是短暫的,第一次世界大戰爆發之后,就逐漸終結了,而參與這場運動的很多藝術家,也回歸到傳統藝術的懷抱。

雖然未來主義已經是過去式了,但是,我們仍然能從當今的生活中看到它的影響。比如在電影和動畫中,“蒸汽朋克”就在某種程度上繼承了機器美學,凱瑞·柯蘭的《天空上尉與明日世界》、大友克洋的《蒸汽男孩》,都有對機器美感的贊頌。再引申和擴大一點,藝術與科技的關系一直是人們所關注的。比如,著名科學家、諾貝爾物理學獎得主楊振寧教授就認為物理學發展過程中一直有美的存在;美國的知名雜志《萊奧納多》在50余年來一直關注藝術與科學的跨領域,其名稱就取自著名的藝術家與科學家萊奧納多·達·芬奇。目前越來越多的科技工作者與藝術設計工作者合作,一起推出改變人們生活方式的技術與產品……

今天的兒童成長在科技迅猛發展的時代,對于他們來說,在手機上玩游戲、和智能音箱對話、遠程在線學習、參觀沉浸式體驗的展覽都是再自然不過的事情。在兒童教育中,啟發藝術思維有了更多的工具,藝術與技術結合的教育手段越來越常見,并且共同塑造著兒童的創造力和想象力。時代讓藝術與科技的結合成為了大的趨勢與方向。不過,未來主義的故事也提示我們,在擁抱新科技的同時,要保持冷靜和客觀,關注人的思想和感情,不能讓孩子被科技所“綁架”。