元代《詩經》著述者籍里分布規律及原因蠡測

劉樹勝

摘要:元代《詩經》著述體現為成果寥落和著述者分布地域集中的特點,這與元代特殊的政治背景、科舉政策和特別的經學環境、傳統文脈、文化氛圍等有密切的關系。雄厚的地方文脈、儒學師承和書院的大量存在,成為《詩經》著述者集中于浙贛的重要原因。

關鍵詞:浙贛地區;區位集中;政治背景;科舉制度;經學因素;地方文脈;學術淵源;書院文化

中圖分類號:I207.2?文獻標志碼:A?文章編號:1672-0768(2019)05-0023-09

在著述如林的《詩經》學史上,元代的《詩經》研究相對寥落。據方志史料和官私目錄,著錄者僅80余種,而現存者只22種;在詩經學史上,元代具有典型意義的著述只有許謙的《詩集傳名物鈔》、劉瑾的《詩傳通釋》、梁益的《詩傳旁通》、朱公遷的《詩經疏義》、朱倬的《詩疑問》、劉玉汝的《詩纘緒》和梁寅的《詩演義》等較為知名,代表著元代《詩經》學的最高成就。而從其著述者的籍里分布上看,存在著非常明顯的、特別的規律。

一、元代《詩經》著述概況及著述者籍里分布規律

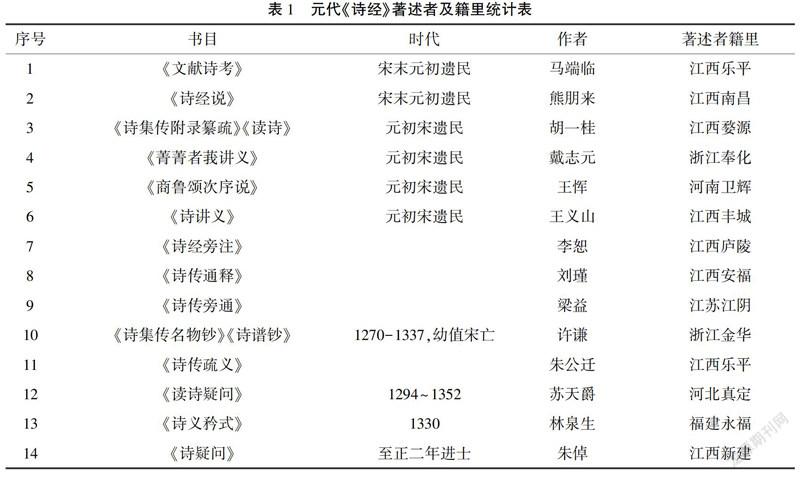

通過各官私目錄對《詩經》著錄情況的統計,依據現行的行政區劃,把包括佚書在內的《詩經》著作的著述者籍里進行了鉤沉探幽,詳見表1:

由《元代詩經著述者及籍里統計表》的統計結果顯示,目前能夠見到現存和亡佚的元代《詩經》著述共80種,著述者共74人;其中籍里得以確定者67人,不能確定的6人,佚名者1人。這些人的籍里涉及現今全國9個省份。依次是:江西31人,浙江17人,江蘇6人,安徽4人,福建3人,河北2人,湖北2人,河南、山西各1人。除江西、浙江外,其他7省,為數不多。這一現象說明,元代著述者地域分布呈現出絕對集中的規律。

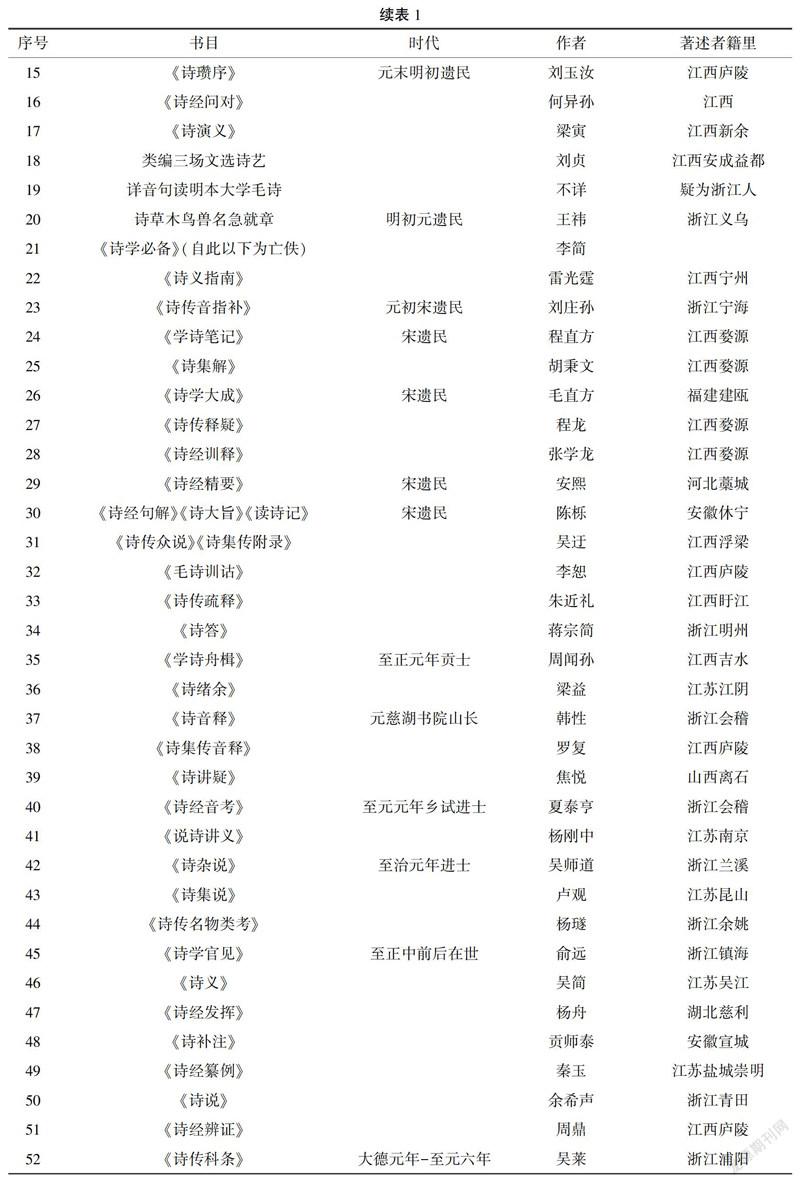

從歷史上看,魏晉六朝時期的《詩經》著述有101部,隋唐時期有26部,兩宋時期276部,元代80部。自三國始,尤其是北宋以來,江西、浙江、江蘇、福建、安徽數省早已成為《詩經》研究的沃壤,而江西和浙江,是《詩經》著述最為集中的區域。尤其是江西,占有元代《詩經》學的半壁江山。通過各朝代的比對,不難發現其規律。詳見表2:

從地圖上可以看出,江西和浙江籍的著述者的分布情況,還存在著這樣一條規律:他們不是毫無規律的分布于全省的各地區,而是以個別地方為中心,形成輻射狀的文化圈。例如,元代《詩經》著述者中江西籍學者共31人,主要分布在以婺源、南昌和廬陵為中心的三個地區。從江西省行政區劃圖上看,以婺源為中心,周邊輻射了江西和浙江兩省交界處,僅江西就包括婺源、浮梁、樂平三個縣分,聚集了婺源人胡一桂、程直方、胡秉文、程龍、張學龍,樂平人馬端臨、朱公遷,浮梁人吳迂等8人;以南昌為中心,周邊輻射了包括今南昌下轄南昌、新建、進賢,宜春下轄豐城、樟樹,撫州下轄廣昌,九江下轄修水7個縣分。聚集了南昌人熊朋來,新建人朱倬、何異孫,進賢人包希魯,豐城人王義山,廣昌旴江人李恕、朱近禮、鐘柔,樟樹人杜本,修水寧州人雷光霆等12人;以廬陵(今吉安)為中心,周邊輻射了廬陵下轄廬陵、安福、泰和、吉水,今新余,撫州之樂安(距廬陵近)等6個縣分,集中了廬陵人李恕、劉玉汝、羅復、彭士奇,安福人劉瑾、劉貞仁、劉仲炯,泰和人陳謨,吉水人周聞孫,新余人梁寅,樂安人何淑等11人。

元代《詩經》著述者中浙江籍的學者共17人,主要集中于金華、明州和會稽為中心的三個地區。從浙江行政區劃圖上看,以金華為中心,輻射了周邊的金華、義烏、蘭溪和浦江4個縣分,集中了金華人許謙、范祖干,義烏人王祎,蘭溪人吳師道,浦江人吳萊共5人;以明州(寧波)為中心,輻射了鎮海、奉化、寧海、余姚等5個縣分,集中了明州人蔣宗簡、奉化人戴志元、寧海人劉莊孫、鎮海人俞遠、余姚人楊璲等5人;會稽(紹興)歷來是人文淵藪,韓性、陳潛、夏泰亨、陳潛等5人均出自這一地區;此外,浙江淳安與江西婺源在地緣上有千絲萬縷的聯系,青田和黃巖雖在麗水和溫州境內,但與金華相去不遠,分別出現了方道叡、徐森和余希聲等《詩經》著述者。

由以上現象可以得出結論:就全國范圍看,元代《詩經》著述者高度集中于江西和浙江兩省境內;而就江浙兩省內部看,又分別相對集中于以婺源、南昌、廬陵和金華、明州、會稽為中心的區域。出現這樣的分布規律,與其獨特的時代因素、政治因素和文化因素有密切的關系。

二、元代《詩經》著述者集中分布于浙贛的原因

(一)時代他因

1.政治因素。蒙元入主中原,結束了漢人主宰中國的歷史,打破了“用夏變夷”的固有傳統,開啟了“胡君主宰”的紀元。他們深懼蒙古民族會步元魏金源被漢族文化同化之后塵,頑固堅守“尊祖宗之法,不蹈襲他國所為”的游牧文化政策[1]3298,企圖以夷變夏。耶律楚材《燕京大覺禪寺創建經藏記》載,到窩闊臺統治時期,燕京“間有儒冠率集士民修葺宣圣之廟貌者,曾未卒功,已為有司糾劾矣,且以擅興之罪罪之”[1]3459。盡管忽必烈等較開明的蒙元統治者出于鞏固統治的需要,也實行過一些吸收漢人文化的政策,但仍抱有對漢族文化的歧視態度。許衡在《魯齋遺書·清江彭綱題》一文中指出了其偏激:“天下之人,骎骎然將變于夷,不復知有中國帝王圣賢之道。”[2]2023為維護蒙古貴族的特權,蒙元統治者公然實行了“人分四等”的民族歧視和壓迫政策,為蒙古人、色目人、漢人和南人規定了不同的社會地位。王國維《黑韃事略箋證》云:“若行軍用師等大事,自韃主自斷;又欲與其親骨肉謀之,漢兒及他人不與也,每呼韃人為自家骨頭。”[3]135而那些反抗強烈、被最后征服的南方漢人,地位連北方漢人還不如,被稱為“南人”,充分反映了他們排斥漢文化、固守愚氓的狹隘民族觀念,使得胡漢文化在元代始終處于貌合神離的狀態。如前所述,元代《詩經》著述者的主力軍是浙贛學者,就是那些被稱為“南人”的漢人,其中就有不少由宋入元的遺民。

需要注意的是,文人由于受儒家正統思想的浸潤最為深厚,所以,由宋入元、改朝換代直接造成了遺民現象的出現。一些抱有先朝情結、不屑屈事新朝的知識分子,為了生存,只好選擇一種力所能及的方式謀生糊口,他們或閉門著述以傳薪火者自任,或開館講學以課徒應舉。如宋鄉貢進士婺源人胡一桂,入元不仕,專事授徒講學,此間撰寫了《詩集傳附錄纂疏》和《讀詩》;博通經書的婺源人程直方,入元不仕,開館授徒,期間撰寫了《學詩筆記》;離石人安熙,金亡不仕,專事講學,此間創作了《詩傳精要》;還有一些前朝文人,在前代已取得功名,入元后又選擇出仕,做一些書院山長和州府教諭之類的閑散小官,出于積習和職務之便,他們都將著述作為體現其價值的載體或消磨光陰的工具。如江西樂平人馬端臨,在宋為丞相之子,補授承事郎,入元辟為浙江柯山書院山長,轉為臺州州學教授,此間創作了《文獻詩考》;南昌人熊朋來,在南宋舉咸淳進士,入元為福清縣判官,此間創作了《詩經說》;建甌人毛直方宋咸淳中舉,入元為仕,授徒講學,此間撰寫了《詩學大成》;婺源人程龍宋咸淳進士,歷嚴州推官,入元歷任江浙地方官職,此間創作了《詩傳釋疑》;豐城人王義山,宋景定進士,入元出仕,提舉江西學事,此間撰寫了《詩講義》;奉化人戴表元,宋末進士,入元官信州路學教授改婺州教授,其間作《菁菁者莪講義》;廬陵人劉玉汝,入元作《詩瓚序》;義烏人王祎,在“文學之士至于今則遂以日繼淪謝而幾于寥寥”的元代[4]567,完成了《詩草木鳥獸名急就章》;臺州寧海人劉莊孫,作《詩傳音指補》;休寧人陳櫟,宋亡隱居著書,元初有司強之科舉,試鄉闈,中選不赴,教授于家,著《詩經句解》《詩大旨》《讀詩記》,等等。宋元交替時代的政治巨變,以及蒙元統治者狹隘的民族文化政策,雖然造成了有氣節的知識分子精神上的創傷,從而導致其思想行為的自我封閉,但對“南人”們的《詩經》學研究來說,又不失為一個契機。

2.科舉因素。蒙元統治者入主中原后,窩闊臺曾采納耶律楚材“請用儒術選士”的建議舉行過一次“戊戌選士”的科舉,但遭到了蒙古貴族的反對。他們認為,以儒術選士會使大量的漢人進入朝廷,對蒙古民族的地位造成威脅。所以,窩闊臺下達“中選者除本貫議事官”“令與各處長官同署公事”的詔書,使此次科舉成為有名無實的演習。其后,又以“當世或以為非便”為借口,科舉被長期中止[1]2016。但元代官員出身復雜,素質低劣。據陶宗儀《南村輟耕錄》載:“今蒙古、色目人之為官者,多不能執筆畫押,例以象牙或木刻而印之。”[5]27趙翼《廿二史札記》“元諸帝不習漢文”條云:“世祖時,尚書留夢炎等奏,江淮行省無一人通文墨者。”[6]687科舉重開,勢在必行。

《元史·選舉制》載:至元四年,翰林學士王鶚上書“請行選舉法……唯科舉取士,最為切務”,深得忽必烈認可并命翰林議立程式;至元十一年,丞相火魯火孫深憂吏治每況愈下,上書奏請“惟貢舉取士為便,凡蒙古之士及儒吏、陰陽、醫術,皆令試舉,則用心為學矣”,“帝可其奏。繼而令許衡亦議學校科舉之法,罷詩賦,重經學,定為新制”,但始終未果。直至元仁宗皇慶二年,始頒詔正式恢復科舉,并明確了科考的大致內容:“舉人宜以德行為首,試藝則以經術為先,詞章次之。”[1]2018其所恢復之科舉,程序也分為鄉試、會試、殿試三級考試,鄉試和會試的內容,都要考《五經》四題或五題;所考內容為《四書五經》,其藍本是朱熹的《四書章句集注》《詩集傳》《周易本義》、蔡沈《書經集傳》、胡安國《春秋傳》、程頤《易傳》和古注疏《禮記》,士子解經必須以此為的觚。因而《詩經》和朱熹的《詩集傳》就成了元代詩經學者繞不開的話題。

作為五經之首的《詩經》,自然也就成為士子們必讀必修必研的一門功課。為了應試教育,各級訓導、教授甚至學正、簾官、房師、座師紛紛加入到《詩經》著述隊伍中來,書院山長、私塾先生也以制藝為準繩研究和著述《詩經》。至于當時的著述盛況,雖沒有專門記述,但通過《著述者籍里統計表》中的那些書名,便可推知其絕大多數屬于揣摩出題、課徒應試之作。如,馬端臨入元后出任柯山書院山長,在書院任職時著《文獻詩考》;熊朋來曾做過兩郡教授、科舉考官,其間作《詩經說》;胡一桂的《詩集傳附錄纂疏》就是一部“羽翼朱傳”、使士子“蜚英聲于場屋間”的服務于“文場取士”之書[7]345;戴志元的《菁菁者莪講義》,應該是他入元任信州、婺源教授期間的創作;王義山的《詩講義》,可能是其元初提舉江西學務期間的案頭之作;至于身居高位、力主恢復科舉的許謙所作的《詩集傳名物鈔》《詩譜鈔》,更是服務科舉的產物,被吳師道評其謂:“有功前儒,嘉惠后學,羽翼朱傳于無窮,其特小補而已哉?”[7]363據《樂平縣志》載,朱公遷“以至正辛巳領浙江鄉試,教婺州,改處州”,終生與科舉為伴,至正丁亥,成《詩傳疏義》。正統甲子,何英又取其師王逢所授遺囊重加增訂,題曰《詩傳義》,詳釋發明,目的是為科舉服務[7]369;而林泉生的《詩義矜式》,朱彝尊引繆永曰:“此專為科舉而設,無足存也。”劉毓慶先生通過考證認為;“因其乃為科舉而設,非為講經設,故多書生考卷之氣。”[7]376其中多以閱程文之法讀詩,旨在為科舉士子指點門徑;何異孫的《十一經問對·詩經問對》,《四庫提要》謂其:“皆仿朱子《或問》之體,設為問答……然其間隨文生義,觸類旁通,用以資幼學之記誦,亦不為無益。”[7]273明確稱其為“資幼學”之用;《詩集傳音義會通》的作者汪克寬,元泰定中舉,應鄉試中選,會試以答策伉直被黜,于是慨然棄科舉業,盡力于經學。四方學士執經問學于門下者甚眾;《詩經主意》彭士奇是元代科舉活動的參加者,據元劉詵《建昌經歷彭進士琦初墓志銘》載,彭士奇于仁宗延祐四年鄉貢奪魁,至治癸亥擢第,授南昌縣丞。其著述以及科舉活動與元代科舉及元代“股體”作義的發展密切相關;而《類編三場文選詩藝》則是相當于試卷匯編一類的書,收錄了江浙、江西、湖廣等地的鄉試和中堂會試與《詩》義有關的試藝三十篇。《鐵琴銅劍樓藏書目錄》曰:“《新編歷舉三場文選詩義》八卷,題安成后學劉貞仁初編集”[7]382。

在揭佑民為胡一桂《詩集傳附錄纂疏》所作的序中,明確的指出了科舉對《詩經》學的推動作用:“明經取青紫之士,其事業所得,燭照龜卜,較然甚明也。”[7]344劉君佐也在其題詞中說:“文場取士,《詩》以朱子《集傳》,主明經也。新安胡氏編入《附錄纂疏》,羽翼《朱傳》也。增以浚儀王內翰《韓魯齊三家詩考》,求無遺也。今以《詩考》謹鋟諸梓,附于《集傳》之后,合而行之,學《詩》之士潛心披玩,蜚英聲于場屋間者,當自此得之。”[7]345一語道破了部分著述《詩經》者如《朱傳》《附錄纂疏》《三家詩考》等為科考服務的目的,從另一角度說明了科舉制度對元代《詩經》著述的影響;劉瑾《詩傳通釋》在明初被列于《五經大全》,其原因也難脫為科舉服務的初衷;崔思忠在為梁益《詩傳旁通》所作的序言中說:“文公朱先生為之《集傳》,闡圣人微言,指學者之捷徑,上以正國風,下以明人倫,豈但場屋之資而已哉?”[7]359雖左顧言它,終于還是承認了其為“場屋之資”的功用。

總之,一個時代的政治環境,往往決定了這一時代的文化導向。元代統治者的民族歧視政策,導致了無出路的浙贛士人自覺走向熟習的經典研究;而其籠絡人心的科舉政策,又導致了功利性膨脹的《詩經》研究走向了程文模式的畸形之路。

(二)文化自因

1.經學因素。作為經學之首的《詩經》學自身發展的規律,是造成元代《詩經》著述特色的重要內因。經學與中國傳統文化有著千絲萬縷的聯系,在兩千余年的封建時代,與政治、教育、民族精神結下了不解之緣。它是傳統封建政治的指導思想,是傳統文化教育的主體,是民族精神乃至民族心理的集中體現。正因如此,經學歷來受到各個朝代的高度關注和大力提倡,形成了通經致用、積極用世、解經明理、解經明道和重視師承的經學傳統。

蒙元統治者在統一過程中,逐漸接受了漢族文化,許衡對此闡述得詳盡而深刻:“自古立國,皆有規模,循而行之,則治功可期。否則心疑目眩,變易分更,未見其可也……考之前代,北方之有中夏者,必行漢法乃可長久,故后魏遼金歷年最多,他不能者,皆亂亡相繼。史冊具載,昭然可考。使國家而居朔漠,則無事論此矣。今日之治,非此奚宜?夫陸行宜車,水行宜舟,反之則不能行;幽燕食寒,蜀漢食熱,反之則必有變。以是論之,國家之當行漢法無疑矣。”[1]867這里所謂漢法,除了指政治經濟制度外,還包括與之相應的意識形態,其核心便是以儒學為主體的思想文化。蒙元建立之后,也自覺地利用孔子和儒學作為維護其統治的工具,他們認為:“明心見性,佛教為深;修身治國,儒道為切。”“儒者可尚,以能維持三綱五常之道也。”[1]507而興起于宋代的程朱理學“萬物之理——書本——圣人經典——豁然貫通——心以貫之”的客觀唯心理論,正好適應這一需要。具體到儒學經典,就是《四書五經》。作為朱熹思想代表著作的《詩集傳》,自然成為經學鏈條中繞不開的一環,而元代的《詩經》學研究在很大程度上,就是對朱熹《詩集傳》進一步的、全方位的闡釋。

揭佑民在胡一桂《詩集傳附錄纂疏》的序言中說:“今之纂集大成,檃栝前后,鎪剔眾說。學者得之,如大庖厭飫,不但染指嘗鼎。胡氏之心豈弗良苦……后十余年,始得今劉氏君佐,乃朱子故友劉用之后人,大不忍以用朱子之學者湮郁不售,亟鋟諸梓,使學者誠能于此沉浸參酌,舉疏而傳通,舉傳而疏通。”[7]345揭佑民所序,極力張揚《附錄纂疏》在弘揚朱子《詩》學上的貢獻,可視為從經學傳統方面對《詩經》的觀照。錢大昕《十駕齋養新錄》則認為:“讀是書,知元儒尚守家法,不似明人之魯莽妄作。”[8]246其所謂“家法”,指的就是經學的師承傳統;離石人安熙,金亡不仕,專事講學,而獨尊朱子,以為“朱夫子所以繼往圣、開來學而大有功于后世”,而對朱子之說也有所懷疑,目的仍是“欲剖其疑而折其辨,以發明朱子所傳之微意”[7]351,其所作《詩傳精要》大概也出于這一目的,顯然也是從經學的角度談起的。其所謂“剖疑折辨”目的還是“發明朱子微意”,是對朱子“懷疑”精神的實踐,與“獨尊朱子”并不矛盾;此外,劉瑾之《詩傳通釋》、梁益之《詩傳旁通》、許謙之《詩集傳名物鈔》、朱公遷之《詩傳疏義》、蘇天爵之《讀詩疑問》、朱倬之《詩疑問》、劉玉汝之《詩纘緒》、劉良之《類編歷舉三場文選詩義》等傳世著作,胡炳文之《詩集解》、程龍之《詩傳釋疑》、陳櫟之《詩經句解》、吳迂之《詩傳眾說》、朱近禮之《詩傳疏釋》、楊璲之《詩傳名物類考》、吳萊之《詩傳科條》、汪克寬之《詩集傳音義會通》等逸佚作品,無不追步朱《傳》,發揚蹈厲朱說。如胡炳文之學宗于朱子,《詩集解》疑為采眾說以疏解朱子《詩集傳》,又如《詩傳通釋》《詩傳旁通》《詩傳疏義》等,雖則其書不存,但從書名來看,都是對朱熹《詩集傳》的補足、闡釋與發揮,這種補充闡發,與上舉存世的《詩經》著述一樣,都是經學發展史上的重要鏈條。繇此,可以斷定,元代《詩經》著述大致上延續著前代的宋學傳統,對以朱子為代表的《詩》學做著繼承。

《詩經》宋學大膽懷疑的精神,體現在朱熹《詩集傳》中就是主張廢《序》說詩,這一主張也受到了元人的熱烈追捧,并被付諸實踐。休寧人陳櫟在《詩經句解》的自序中說:“至毛氏《詩訓傳》始引《序》入經……于是讀者轉相尊信,無敢擬議。至有不通,必為之委屈遷就,穿鑿附和,寧使經之本文繚戾破碎不成文理,而終不敢以《小序》為出于漢儒也。獨朱文公《詩傳》始去《小序》,別為一編,《序》說之可信者取之,其繆妄者正之,而后學者知《小序》之非,聞正大之旨,至矣!盡矣!”[7]353這也可以視為元代《詩經》學繼續向前發展的一個重要原因。而作為受元人追步的《詩經》宋學的中心人物,就是南宋時期活躍在江西、浙江、安徽、福建一帶的朱熹。

江西和浙江成為元代《詩經》學研究的中心,與地方文脈的關系至密。

2.地方文脈。在文化事業的發展過程中,地方文脈的作用之巨不可低估。其影響主要表現在兩個方面:一是文化精神的潛移默化,再是地方文獻的承傳。東南向稱文獻之邦。從《詩經著述者籍里分省統計表》中可以看出,東南的江西、浙江、江蘇、安徽、福建是元代《詩經》著述者的集中地,其中以浙江、江西為最。這一現象與這一地區的文脈,尤其與宋元相承的儒學道統和《詩經》研究傳統密切相關。

先看儒學道統的影響。江西、浙江、福建自宋代以來一直被視為儒學“理窟”。宋代朱熹、陸九淵等人在江西婺源、撫州和福建建陽的活動,直接影響到了江西、福建兩省儒學道統的形成,并輻射到了周邊的浙江、江蘇、安徽等地。需要注意的是,歷代的儒學道統中的人物大多與《詩經》著述有不可割裂的聯系,這也正是儒學道統對《詩經》著述產生影響的原因。有宋一代,隸籍江西的《詩經》研究者尤其是對后世產生了重大影響的人物有北宋廬陵人歐陽修,新余人劉敞、撫州人王安石,南宋婺源人朱熹、吉水人楊萬里、興國人王質、弋陽人謝枋得、廬陵人段昌武,等等。而朱熹作為南宋理學領袖群倫的人物,其學術成為伊洛學術的集大成者。其后期游學于婺源和建陽,講學于鵝湖、白鹿洞、岳麓等著名書院的經歷,使其成為當時及后世不可奪席的人物,元明時期的《詩經》學研究在很大程度上受到了其《詩集傳》的影響,這一影響也并不是完全因為科舉的需要,而是其能夠“闡圣人之微言,指學者之門徑,上以正國風,下以明人倫”[7]359。

次看地方文化學統的傳承。這種影響表現在《詩經》著述者的籍里分布上,就是圍繞其前代的發展中心,繼續著往日的輝煌。而元代《詩經》學的主陣地就是以婺源為中心的江西、浙江、安徽和福建。如《詩經訓釋》的作者婺源人張學龍,弱冠始慨然慕朱子之學,肆力躬行,一時名士,爭相列附門墻;江西浮梁人吳迂,“從雙峰學,嘗應科舉不上,遂棄之。避兵橫塘,講道不廢。皇慶間,浮梁牧郭郁延之為師,以訓學者。”[8]2823據《宋元學案·雙峰學案》載,吳氏之學,承于饒魯,饒魯承于黃榦,黃榦得朱子遺緒,從其《詩傳眾說》的書名來看,應為纂集釋《詩集傳》之眾家之書,吳氏之學祖述朱子無疑;休寧人陳櫟處朱子之鄉,其學力宗朱子,其《詩經句解》《詩大旨》雖已亡佚,但從其《尚書集傳纂疏》疏蔡倡朱的創作思想來看,亦為祖述朱子《詩集傳》本旨之書;旴江朱近禮《詩傳疏釋》,據吳澄《序》所言“朱子之注經,《詩傳》為最善,學者之窮經,亦為《詩》為易入。旴江朱近禮喜讀《詩》,隨己所知,具疏其下,或有所釋,或有所廣……庶幾可以羽翼先儒之訓傳而無慚”[7]355,可以斷言此書釋朱的性質;明州蔣宗簡,受學于元代初期教育家程端禮,其所著《程氏家塾讀書分年日程》是貫徹朱熹的“窮理之要,必在讀書”的方針所制訂的“教學計劃”,自元明迄清,都發生過深遠的影響。為了維護封建等級制度,教導綱常倫理,程端禮也如朱熹一樣,主張“讀書明理”;至于江西安福劉瑾的《詩傳通釋》,據《千頃堂書目》《鐵琴銅劍樓書目》和《吉安府志》所云,此書“宗朱子而錄各經傳及諸儒所發要義”“專宗《集傳》,博采眾說以證明之”“宗朱子而間出其所得……能闡發朱子之蘊”[7]356,而《四庫全書總目》則辯證地對其作出評價:“其學問淵源出于朱子,故是書大旨在于發明《集傳》,與輔廣《詩童子問》相同……此書既專為《朱傳》而作,其委曲遷就,故勢所必然。”[9]126此書至明代被胡廣收入《五經大全》而成為科舉的教科書,顯然有定于一尊的意思。地方文化學統造成的地域學風,對元代《詩經》著述的影響似乎比其他因素要更為直接。

再看個人師承。如新安人胡一桂著《詩集傳附錄纂疏》,一以朱子《集傳》為宗,不只是經學原因,也出于家法和師承。《鐵琴銅劍樓藏書目錄》在講到其學術淵源時說:“雙湖之學出于其父玉齋先生方平,玉齋師介軒董氏夢程,介軒學于勉齋黃氏榦、盤澗董氏銖,淵源有自,謹守師傳。”[7]347在重視學術門戶的時代,這是不容忽視的因素;再如婺源人胡炳文,據《宋元學案·介軒學案》,其“父從朱子從孫得《書》《易》之傳,炳文得家傳,潛心于朱子之學,上溯伊洛,以達洙泗,凡諸子百氏、陰陽醫卜、星歷術數,靡不推究”[8]2986。其《答陳櫟書》云:“我輩居文公鄉,熟文公書,自是本分中事。”[7]349淵源有自,并慨然以弘揚鄉賢文化為己任;《詩集傳名物鈔》《詩譜鈔》的作者許謙,據吳師道《序》:“自北山何先生基得勉齋黃公淵源之傳,而魯齋王先生柏、仁山金先生履祥授受相承,逮公四傳,有衍無間,益大以尊。”[7]363則許謙為金履祥之弟子、王柏之再傳弟子、何基之再再傳弟子、朱子五傳弟子,師承線索清晰;汪克寬祖父汪華受業于雙峰饒魯,得黃榦之傳。克寬十歲,父授以《雙峰問答》。后從父之浮梁,問業于吳仲迂;朱升少年拜江敏求開蒙,又拜金齋諭門下,十七歲初拜陳櫟為師;《詩傳音指補》的作者劉莊孫,師事吳子良,文學與舒岳祥齊名;據《宋元學案·草廬學案》,《詩補注》的作者貢師泰,“承家學,又早游上庠,受業諸公間,故其學問培植甚厚”[8]3073;據《宋元學案·師山學案》載,《詩記》的作者方道叡,出身學術世家,祖父方逢辰以理學為歸宿,曾就讀于石峽書院,人稱“蛟峰先生”。從叔方一夔,方逢辰侄,幼承家訓,壯與何夢桂諸老游。授徒講學,人稱為“富山先生”[8]3126;《詩傳科條》的作者吳萊,自幼聰敏好學,其母盛氏頗通詩書。后與黃溍、柳貫同為宋末金華地區儒者方鳳門人。直接的師承關系和家族承傳,對江西浙江等地的《詩經》研究呈現出的集中現象的影響,不容忽視。

元代《詩經》研究能在以上地區遍地開花,呈現出其它地區無可比擬的局面,與這些地區得風氣之先的堅實基礎不可分割。而這一地區的儒學道統和《詩經》著述傳統,是造成元代《詩經》研究著述呈現地域集中的重要原因。

3.書院設置。中國歷史上的書院既是教育機構又是學術研究機構,著名的書院又往往是一個學派的學術研究和傳播基地,書院的創辦者或為私人,或為官府,多設立于山林名勝、先賢過往處。元代統治者在統一江南的過程中,為緩和民族和階級矛盾,從宋人那里接受了理學,積極創辦、鼓勵發展書院,并頒布詔令:“其他先儒過化之地,名賢經行之所,與好事之家出錢粟贍學者,并立為書院。”[1]671并投入不小的精力和財力。至元十四年,江東宣慰使張弘范在當涂建采石書院,十七年粵屯希魯在浮梁建紹文書院,十九年吉州路總管李鈺修復白鷺洲書院,二十三年潭州學正劉必達重建岳麓書院,二十四年婺源知州汪元圭創建晦庵書院,等等。據統計,元代八帝98年間,共有書院408所,復興舊制124所,新建284所,這其中浙江58所,安徽32所,福建31所,而尤以江西為最有91所,形成了以江西為中心的書院密集區向外擴大至浙江、福建、安徽、湖南的趨勢,這一特點與南宋時期的書院分布趨勢基本重合,成為傳播儒家文化和程朱理學的主陣地。

元代較著名的書院,如江西有白鹿洞書院、白鷺書院、鵝湖書院、東湖書院、象山書院、道一書院、藍山書院、鰲溪書院、屏山書院、明經書院、先賢書院,不少是朱熹和陸九淵流連講學的地方,自然也就成為元代《詩經》研究的場所;浙江有柯山書院、釣臺書院、仁山書院、五云書院、杜洲書院,安徽桐鄉書院、徽州書院、采石書院、晦庵書院,也聚集了當代著名的《詩經》學者。書院雖多有地方參與興辦,但管理大權在政府手中。元政府規定,書院山長須由大儒名宿、昔賢子孫、新進學官或下第舉人擔任,這些人學術水平較高,在授徒講學之余,潛心著述,成為學術史上的巨星,如馬端臨、金履祥、安熙、吳澄、戴表元、許謙、吳萊等,都是元代書院和學界的風云人物。《文獻詩考》作者樂平馬端臨,入元曾兩任柯山書院山長;《詩傳科條》的作者吳萊,因舉薦授饒州路長薌書院山長;《詩音釋》的作者會稽韓性,曾任慈湖書院山長;《學詩舟楫》的作者吉水周聞孫,出為鰲溪書院山長,復為貞文書院山長,又授白鷺書院山長,書院成為其教學治學的主陣地,其書應該就是教授弟子的講義;《詩集傳音義會通》的作者汪克寬,先后執教于中山書堂、査山書院,等等。而元代書院偏重于江西和浙江的這一分布狀況,與《詩經》著述者的籍里分布情況又基本一致,這說明,書院教育也是造成《詩經》著述者分布集中的一個重要因素。

元代書院雖名為書院,不單是自由講學、研究學問的教育機構,它們必須遵照朝廷的命令,為科舉服務。書院集中講學、集中研習儒家經典的形式,勢必造成《詩經》著述者相對集中的趨勢。兼之書院又往往是刻書、藏書之所,比私家藏書更容易借閱,受惠人群更為廣泛,客觀上也有利于《詩經》研究著述。從《元代詩經著述者統計表》中可以看到,作為《詩經》著述者的上舉諸人,都與書院有著密切的關系。這充分說明,元代書院的分布與元代《詩經》著述者籍里的分布之間也存在著一定的因果關系。

4.藏刻風氣。雖然元代統治者推行的一系列野蠻政策不利于文化事業的發展,但為了其統治的長久而采取的尊經重儒、興學立教、開放科舉等舉措,對刻書、藏書業是一種推動。其刻書主要分為官刻、院刻、私刻數種,元代大都和杭州成為南北兩地刻書業的中心,而福建則承襲著兩宋遺風,繼續著昔日的輝煌。據錢大昕《補元史藝文志》統計,元代在其統治不到一百年的時間內,刻印流通的書籍有3142種,其中經部804種。《詳音句讀明本大學毛詩》即為元代明州刻本;劉瑾的《詩傳通釋》即有元刻本;據《鐵琴銅劍樓藏書目錄》稱,羅復的《詩集傳音釋》有元刊本;劉貞《類編歷舉文選詩義》有元刻本;朱倬《詩疑問》有元至正七年刻本;馬端臨《文獻詩考》有元泰定元年西湖書院刻本;紹定四年象山書院刻宋《袁燮絜齋家塾讀詩記》,等等。而元代藏書,如《讀詩疑問》的作者蘇天爵,既是名重一時的藏書家,又是《詩經》著述者。從這一點上看,藏書、刻書對《詩經》著述的影響也不可小覷。這種刻書風氣有利于科舉、經學、學術用書的普及與研習,有利于《詩經》著述的出版與流傳。

與刻書相對應的是,江浙地區的藏書風氣更是無與倫比。通過對江浙兩省元代藏書家和藏書樓的統計,我們大致可以窺見它的盛況。在這些藏書家隊伍里,就有這樣的藏書家兼《詩經》研究著述者。而眾多藏書家的藏書,為著書立說的文人們提供了良好的治學條件。因此,藏書多寡,著書立說多寡,學術氛圍是否濃郁,都直接影響了《詩經》研究人群之多寡。僅以元代徽州私人藏書為例,徽州私人藏書家相對于其它地區更為集中。其中有代表性的是:歙縣的吳以寧和鮑深;祁門的李偉和李與廉;黟縣的汪泰初和王仲祥;婺源的程直方和戴焴;休寧的程文海等,其中程直方就是《詩經》著述者,著有《學詩筆記》。另外,元代的徽州私人書院、書塾遠比兩宋時興盛,這可能與高壓的時局與徽州人的個性有關。

由此觀之,刻書、藏書活動中刻、藏《詩經》的風氣,既利于對《詩經》著述的保護,又利于《詩經》的傳播,更便于《詩經》研究著述者的學習和研究。而東南地區尤其是江西、江蘇、浙江和福建興盛的刻書、藏書風氣,對元代的《詩經》著述及著述者的集聚性特征的形成,產生了巨大的影響。

綜上所述,元代《詩經》著述者籍里呈現出的集中于江西、浙江兩省和省內若干地區的分布規律,其形成原因是多方面的,它既與國家的大環境、大政策如政治背景、科舉制度等因素有關,也與各個地域的小環境、小背景如地方文脈、家學背景有關。對這一問題的研究,有助于從另一個角度重新審視《詩經》研究史。

參考文獻:

[1]宋濂.元史[M].北京:中華書局,1976.

[2]許衡.魯齋遺書(文淵閣四庫本)[M].臺北:臺灣商務印書館,1984.

[3]王國維.黑韃事略箋證[M].天津:天津古籍出版社,1990.

[4]王祎.王忠文集[M].上海:上海古籍出版社,1991.

[5]陶宗儀.南村輟耕錄[M].北京:中華書局,1959.

[6]趙翼.廿二史札記[M].北京:中華書局,1984.

[7]劉毓慶.歷代詩經著述考(先秦-元代)[M].北京:中華書局,2002.

[8]黃宗羲.宋元學案[M].北京:中華書局,1986.

[9]永瑢,紀昀,等.四庫全書總目[M].北京:中華書局,1965.

[責任編輯:黃康斌]