多元主體視角下的莆田綠心地區鄉村規劃策略與實踐研究

張忠國 吳瀚文

摘要:隨著新型城鎮化的推進,“自上而下”式的傳統鄉村規劃模式顯得單一而局限,“自上而下”與“自下而上”的多元主體協同參與式的鄉村規劃模式應運而生。文章對多元主體的內涵與多元主體間的聯系進行研究,以福建省莆田綠心地區鄉村規劃為例,深入鄉村調研、剖析實際問題,通過提出重組鄉村治理結構、完善鄉村配套設施、塑造鄉村特色魅力、振興鄉村產業活力等策略,以期讓鄉村向文化自信、和諧宜居、繁榮振興的方向轉型。

關鍵詞:鄉村規劃;多元主體;規劃策略;莆田綠心地區

doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2019.05.004?中圖分類號:TU982.29

文章編號:1009-1483(2019)05-0018-07?文獻標識碼:A????

Study on Rural Planning Strategy of Putian Green Centre Area from the Perspective of Pluralistic Participants

ZHANG Zhongguo, WU Hanwen

[Abstract] With the advancement of new urbanization construction, the traditional top-down rural planning model appears to be single and limited. The top-down and bottom-up pluralistic participants participatory rural planning model emerged. The paper studies the connotation of pluralistic participants and the relationship between them, and takes the rural planning in Putian Green Centre as an example, and goes deep into rural surveys and analyzes practical problems. It proposes to reorganize rural governance structure, perfect rural supporting facilities, and shape the charm of rural characteristics, and revitalize the vitality of the rural industry, to transform the countryside into a direction of cultural self-confidence, harmony and livability, and prosperity and revitalization.

[Keywords] rural planning; pluralistic participant; planning strategy; Putian Green Centre Area

引言

長久以來,我國鄉村規劃編制工作多是以政府為主導,未對村民意愿做到足夠的重視,在一定程度上抑制了鄉村自治能力的提高和鄉民自治組織的發展。由于鄉村自身知識、資金等資源有限,鄉村規劃與治理必須依靠社會各方面力量在文化、自然、建設及產業等方面提供幫助,而多元主體參與的鄉村規劃就是解決這個問題的鑰匙[1]。

因此,政府需要轉變自身角色,整合鄉村規劃的各類資源,鼓勵自下而上編制規劃,突出村民與村委會在鄉村規劃編制中的主體地位,構建多元主體參與鄉村規劃的體系。同時,結合多元主體自身的優勢,挖掘鄉村地區文化和生態的多元價值,調動村民、鄉村自治組織、專業規劃人員、社會組織、企業等社會各界力量共同參與鄉村規劃,提高鄉村規劃水平,推動鄉村經濟、文化、生態的和諧發展。

1多元主體的內涵、類別及在鄉村規劃中的作用

1.1多元主體的內涵

多元主體是由規劃編制、實施過程中個人、團體、機構等利益相關者構成,多元主體參與規劃旨在通過溝通交流等互動合作方式在規劃全過程中相互配合,最終實現共同發展[2-3]。

1.2多元主體的主要類別與作用

1.2.1村民

(1)村民個體

村民前期為鄉村規劃提供需求為導向的建議,后期通過自下而上的管理,有效處理公共事務,同時,村民在人地關系方面也有著重要的作用[4]。

(2)村委會

村委會聯合政府與社會組織,挖掘鄉村骨干和領袖人物,搭建村民互動平臺,組織動員村民充分表達意愿和建設需求,全程參與規劃編制,并將經批準的村莊建設規劃納入村規民約一同執行。

1.2.2政府部門與規劃人員

(1)各級政府部門

各級政府部門通過制定相關法律、法規和政策,構建鄉村的制度框架和發展策略,完善鄉村管理體制。同時,政府通過財政撥款、稅收優惠、福利捐贈等途徑,為鄉村規劃提供經濟上的保障。政府在參與鄉村規劃中整合各類資源,協調各種組織之間的溝通,并承擔著主要的監管責任。

(2)專業規劃人員

專業規劃人員是鄉村規劃決策的參與者、規劃編制的組織者、規劃實施過程的指導者及鄉村規劃的研究者,規劃師通過對村莊情況的深度調研,深入了解村民意愿,為鄉村規劃編制提供技術指導。

1.2.3?企業

企業可以提供社會資本與技術支持,有助于鄉村產業的規模化與規范化,促進鄉村產業轉型與升級。同時,企業的進駐與合作可以有效解決村民就業問題,為鄉村規劃注入活力。

1.2.4?社會組織

(1)非政府組織(NGO)與非營利組織(NPO)

非政府組織與非營利組織,是介于政府部門和市場中間的“第三部門”。NGO與NPO的存在可以彌補政府和市場的不足,在政府、市場和村民之間起到聯系作用。

(2)教育科研機構

教育科研機構可以為村民與企業提供技術支持,也可以彌補政府與規劃人員的不足,為鄉村規劃提供建議。

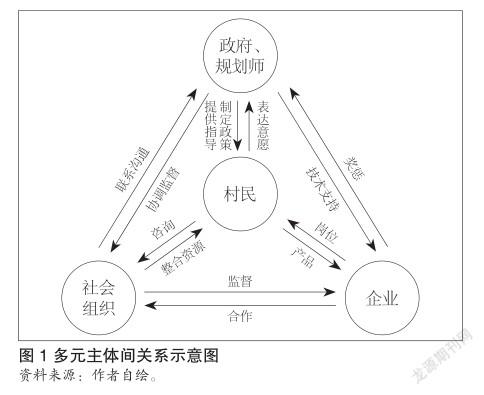

1.3鄉村規劃中多元主體的關系

多元主體參與鄉村規劃與治理是實現鄉村自治與鄉村振興的有效途徑。它需要具備兩個條件:一是成熟的多元主體及它們之間的合作互助關系;二是民主、協作的精神[5]。因而,合理的鄉村規劃必須建立在村民、政府、規劃師、企業和社會組織等多元主體之間充分合作、良性互動的關系之上(見圖1)。各種鄉村規劃主體應相互依存,以共同的價值觀為指導,以達成規劃共識為目標進行參與、溝通和監督,通過合作的形式來解決實際問題。

2 莆田綠心地區鄉村規劃現狀與問題

莆田位于福建省沿海中部,東臨臺灣海峽,南連泉州市,北臨福州市。綠心是莆田圍海造田的歷史文化遺產,承載著千年的農耕文明,見證著莆田滄海桑田的演變。

2.1綠心的基本概況

2.1.1莆田綠心歷史沿革

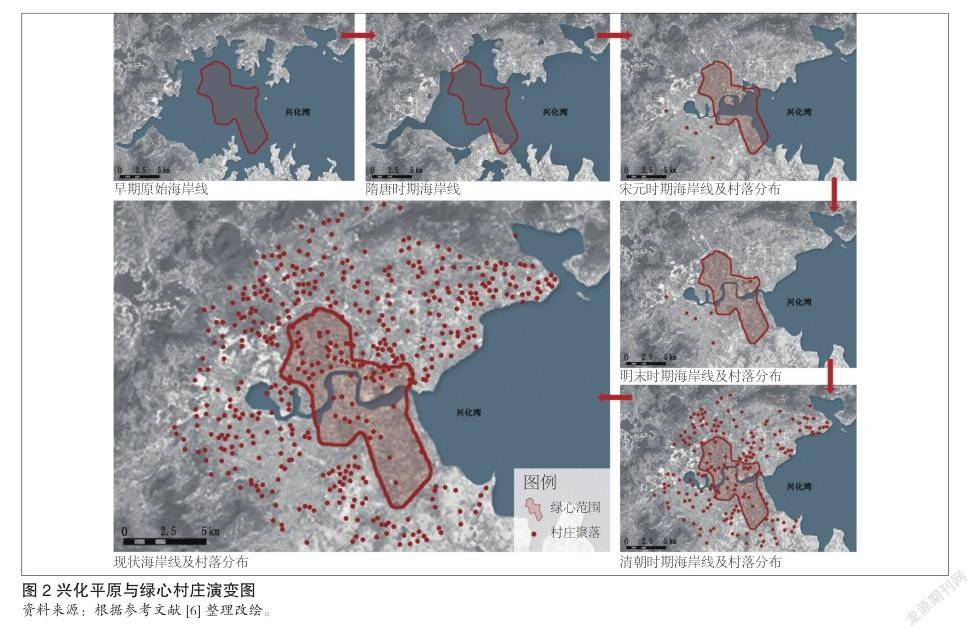

莆田地處興化平原,興化平原的本質是龐大水利系統支撐下,從興化灣海灘沼澤中創造出的土地(見圖2)。莆田隋代設縣,“以蒲名邑”。唐貞觀時,人們開始圍墾,分別在今南洋與北洋的周邊。宋代,北洋圍內疏塘灌溉。元代與明代,廢國清塘為田,引木蘭陂水接濟,使農田有水灌溉,水利設施也進一步完善。明末時期,海岸線基本與現代相一致,越來越多的移民遷至此地,形成清朝村落的布局形態[7]。大量村莊風貌格局保存完好,形成了多樣的倚水而建的村水格局,圍繞“宮廟祠堂—舟楫河道—古樹石橋”組織起了豐富多彩、多元共生的鄉村生活空間[8]。

莆田生態綠心是福建省河網濕地的典型代表地區,木蘭溪從綠心中間川流而過,將其分為北洋平原和南洋平原兩部分。其獨特的河網結構是生態安全和景觀價值的重要組成部分,正是這個龐大的水利系統控制著興化平原的水位,起著排干海水,引入淡水的作用。

2.1.2生態景觀格局

生態綠心展示了莆田荔林水鄉的獨特景觀,其外圍坐擁囊山—九華山—天馬山—鳳凰山—壺公山等群山綠色屏障。南北洋平原內河網縱橫,水面率不遜于江南水鄉,網羅密布的水系格局是莆田綠心的核心價值所在,形成了珍貴的“水鄉”特色,保護水網格局是綠心永續利用的重要前提。綠心總體景觀格局為北洋山體環繞,周邊被城市所包圍,空間格局成環繞型;南洋視野開闊,以田園鄉村景觀為主。綠心擁有得天獨厚的區位優勢,是莆田環綠都市的生態景觀核心,造就了莆田特有的“山—城—田—海”理想田園都市生態景觀格局[9]。

2.1.3空間尺度與人口規模

綠心位于莆田市主城區中部,涵江、城廂、荔城三大城市功能組團之間,總面積66.3 平方公里。南北長約14.2千米,東西寬約11千米,其空間尺度較大,約為西溪濕地公園的6倍,紐約中央公園的20倍。

綠心共涉及3個鎮1個街道,49個村莊,現狀為城郊鄉村地區。常住人口15.7萬人,其中北洋平原7.4萬人,人口密度為2519人/平方公里,南洋平原8.3萬人,人口密度2475人/平方公里,均高于全國鄉村地區平均水平。

2.2綠心地區鄉村規劃現狀問題

2.2.1人口流失嚴重、老齡化加劇

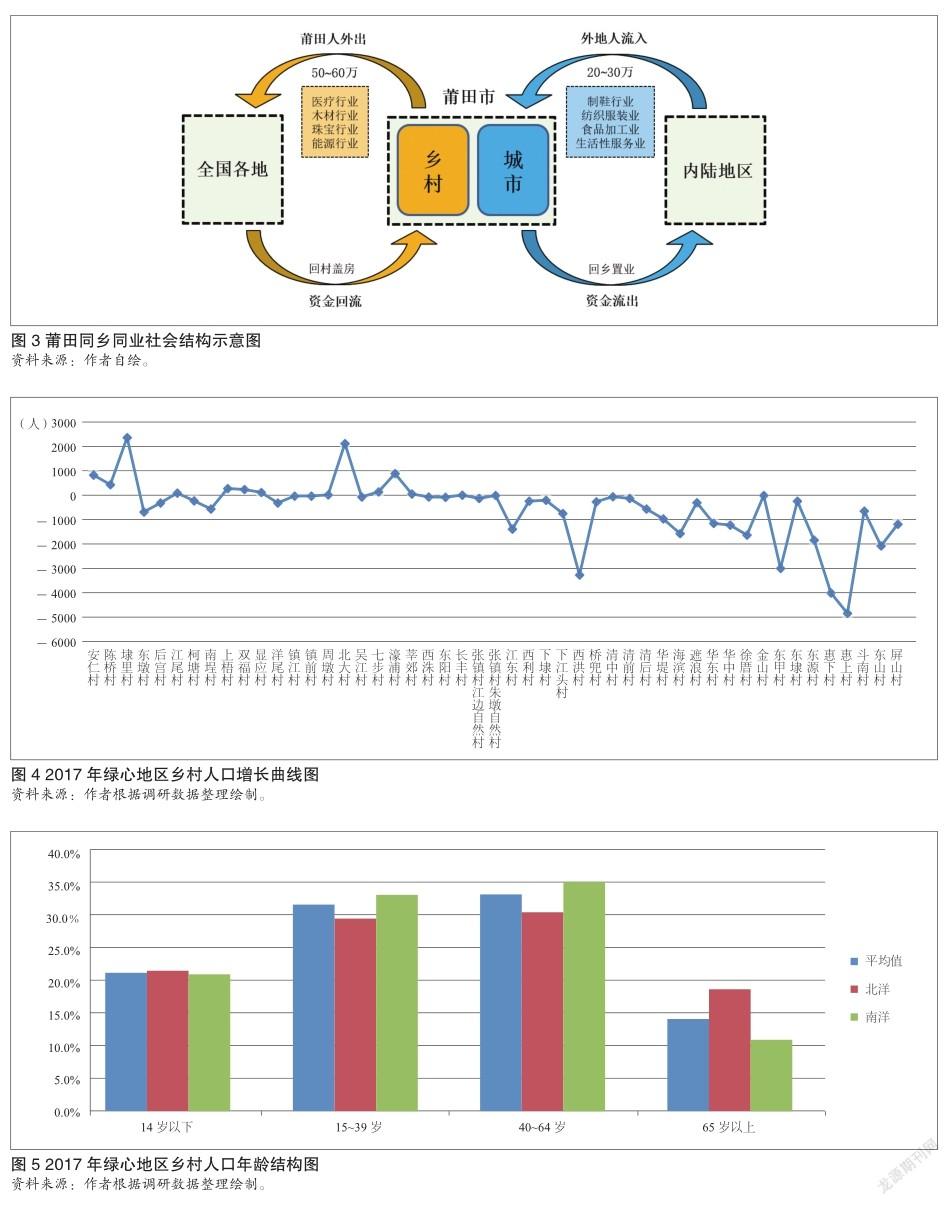

(1)人口外出情況嚴重

綠心與莆田地區同鄉同業的社會結構類似[10]。村莊中一半以上的勞動力從事非農活動,有大量莆田人口離開莆田,外出經商,多從事醫療、珠寶、木材、能源等商業經營(見圖3)。2017年人口外流情況非常嚴重,而這一現象集中體現在綠心南洋片區,3萬多人外出,惠上村、惠下村甚至有4000多人離開村莊,占到村莊的一半人口,這一現象已經成為常態(見圖4)。在人口大量流失的情況下,村莊未來的發展動力成為問題。

(2)人口老齡化趨勢明顯

南北洋人口呈現差異化,總體來說,綠心地區鄉村人口年齡結構與我國人口老齡化大環境類似,均進入老齡化階段(見圖5)。我國2017年65歲以上老人占比10.8%,南洋與此水平基本持平,而北洋地區65歲以上老人占比18.6%,總體占比達到14.1%,人口老齡化情況已經非常嚴峻。

2.2.2基礎設施不完善,環境質量堪憂,生態問題突出

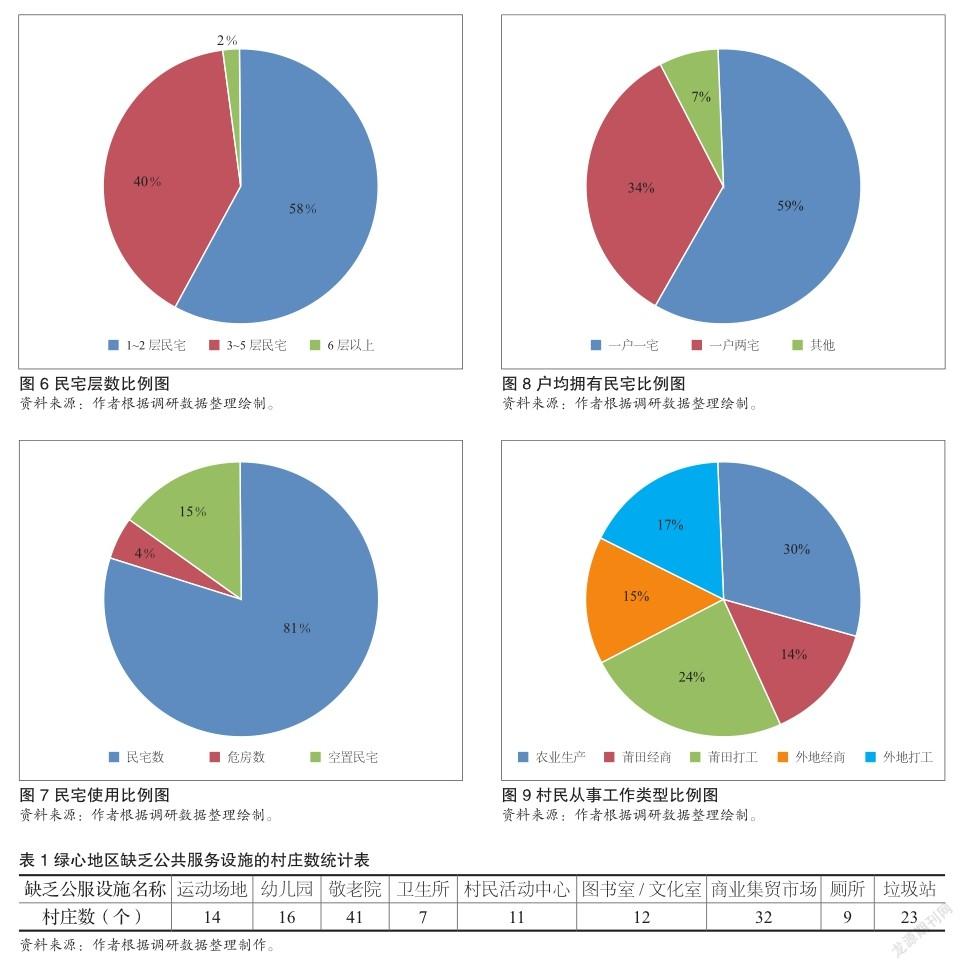

目前,綠心地區村莊公共服務設施缺口較大,幼兒園、小學、衛生所和超市等配置不足,商業貿易市場數量不足,在老齡化嚴重的形勢下,養老設施明顯不足(見表1)。村民日常交往活動豐富,每個村莊都有自己的慶典活動,而有20個村莊反映因道路狹窄、缺少除傳統的宮廟社之外的開放活動空間,如小游園、健身活動場地等,影響傳統巡游活動的開展。同時,市政基礎設施配套水平較低,無集中供水設施,村民用水不便。村民生產生活的污水亂排放,大部分村莊尚未接入市政管網,沒有污水處理設施,每年生活污水未經處理直排河網地帶超過1800萬噸,導致河道淤積嚴重,造成綠心河網污染嚴重。

2.2.3傳統格局散失,整體風貌遭到破壞,房屋空置,土地利用低效

由于村莊發展缺乏有效引導,村莊的整體環境品質逐漸下降,景觀風貌特色日漸削弱。影響傳統格局與風貌的主要原因來源于村莊內部與外部兩方面。

首先,在幾十年的村莊發展中,大量新建的現代住宅出現,與傳統建筑相比,從風格到材質的選用均發生了巨大變化。建設過程的無序,也使得各個村落的原始空間形態遭受到不同程度的破壞,民宅建筑高度參差不齊,1~2層占比58%,3~5層占比40%(見圖6)。同時,村莊內傳統的歷史建筑隨著時間的流逝日漸落魄,綠心村莊內很多具有民間特色、造型別致的傳統建筑變成年久失修的危房,部分老宅甚至倒塌荒廢,空置民宅占比15%,一戶兩宅現象嚴重,占比34%,土地資源利用低效(見圖7、圖8)。

其次,村莊安置房的出現,打破了綠心原本自然、和諧的空間格局。綠心內的安置房零星布置,不僅其位置缺乏考究,建筑的形態及高度更是與綠心的生態鄉野氣質存在巨大的差異。高聳的安置建筑突破了綠心世代流傳的自然天際線,成為綠心視廊里的嚴重阻礙。

2.2.4產業發展低端,亟待升級轉型

綠心本質是一個傳統的農村地區,以農業生產為主導,伴隨部分工業和少量電商產業的發展。根據問卷統計情況:從事農業生產的人只占30%,經商者占29%,打工者占41%(見圖9)。農民的耕地已經基本實現土地流轉,由私人承包經營,形成規模不一的農業生產,但是缺乏統一管理與運作,農業生產效率不高,果蔬等農產品的二次加工還不到位,鄉村休閑旅游尚未開發,整體產業發展低端。

3多元主體參與的莆田綠心地區鄉村規劃策略

不同的引導主體對鄉村規劃有著不同的影響與作用,在選擇引導主體時應充分考慮鄉村資源條件、引導主體與參與方之間的對應關系,以實現村民最大程度的參與[11]。

3.1以村民與政府為主體重組鄉村治理結構,提升鄉村組織自治能力

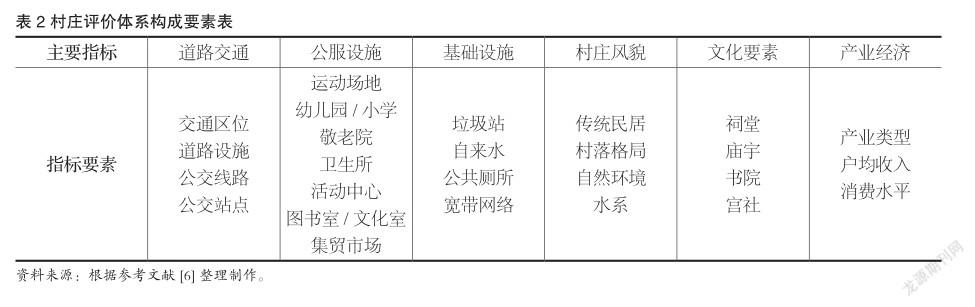

以村民與政府為主體,共同建立綠心村莊管委會,完善鄉村自治組織,實現“自上而下”與“自下而上”治理方式的融合。同時,政府需要以提升鄉村人居環境、實現綜合發展為導向,在充分尊重村民意愿和村民委員會意見的基礎上,配合專業規劃人員對村莊進行分類指引,相應地制定差別化的實施引導政策,構建以道路交通、公服設施、基礎設施、村莊風貌、文化要素、產業經濟等6大要素為指標的村莊評價體系,村民通過多元主體參與的方式對村莊進行評估,用以指導鄉村規劃的方向,評價鄉村規劃實施的結果,逐步提高鄉村組織自治能力(見表2)。

3.2以政府和專業規劃人員為主體完善鄉村配套設施,增強鄉村活力

以政府和專業規劃人員為主體,村民為參與者,政府與專業規劃人員協同合作,完善公共服務設施。政府需要綜合考慮村莊區位、人口變化、現狀基礎等因素,合理確定未來鄉村發展的重點和方向,與社會組織一同為鄉村地區公共資源配置、公共財政投向和城鄉基本公共服務設施建設提供規劃依據,實現城市反哺鄉村、城鎮公共服務與基礎設施向鄉村地區延伸[12]。

通過城市文化功能植入增強綠心整體活力,政府與規劃人員可以在綠心地區構建一個具有多元功能、獨特景觀、豐富體驗內容、良好品質的核心中央公園區域,將城市功能滲透進入綠心地區,以中央公園為平臺,展現綠心的價值,展現莆田的多元文化。規劃可以布局符合綠心生態特質的生態教育、生態島、生態濕地、都市田園、荔枝公園等;建設符合綠心文化特質的文博,文創、科技館、文化館、水利場館等;發展能對城市工業區轉型升級起帶動作用的科創園區等。同時,促進傳統農業轉變為休閑農業,引領綠心的升級優化與發展互動。

3.3 以村民與政府為主體塑造特色鄉村魅力,展現鄉村風貌與文化

以村民與政府為主體,社會組織為參與者,通過構建綠心管委會,組織村民自主自發進行村莊保護與建設,在政府提供支持與幫助下,提升帶動村莊自我更新,合理利用空置住宅,從而帶動整個綠心的村莊發展,改善人居環境,形成一個良性的聯動發展模式。綠心作為大尺度的公共綠色空間,其生態功能必須得到具有完整性的保護,同時,這種保護應盡可能達到文化與自然的平衡,從而發揮調節生態系統的作用[13]。在林地、田地保護的基礎上,村民在專業人員的幫助下可以更多地引入景觀元素與生態文化體驗功能,提高綠心內生態的自凈能力,通過濕地、島嶼、自然駁岸等方式提升生態要素的價值,打造富有特色的城市地標景觀及公共空間。

與此同時,重點建設特色博物館網絡,以綠心南北洋眾多祠堂及神廟為社會文化匯聚傳承支點,村民選出具有代表性家族的祠堂及神廟,由建筑師與規劃師設計成具有博物館功能的文化旅游景點,在綠心內串聯成文化專題展示網絡,各節點突出各自特點,使游人在一到兩天時間內可以充分了解莆田的文化魅力與七境的社區結構,留住游人,形成深度文化體驗,帶動旅游消費。

3.4以村民與企業為主體振興鄉村產業活力,加快轉型升級

以村民與企業為主體,政府與社會組織為參與者,充分利用綠心現有的農業景觀資源和農業生產條件,包括荔枝林資源等,發展集旅游觀光、休閑娛樂于一體的新型休閑農業,企業需要深度開發農業資源潛力,調整農業結構,改善農業環境,延長產業鏈、提升價值鏈,從而帶動村民收入的增加。政府以鄉村產業發展、村民致富需求為導向,通過優化城鄉空間結構與各項設施配套建設,為農業現代化、鄉村旅游、傳統手工業發展等提供空間條件,以促進鄉村實業發展,讓留下來的村民能夠就地就近就業致富。

政府在企業與社會組織的協同合作下,建設一批休閑觀光園區、康養基地、鄉村民宿,利用閑置農房發展民宿、養老等項目,同時引領傳統制鞋產業、家具產業的轉型與發展,鼓勵基于互聯網的新型農業產業模式和田園綜合體的開發,實施電子商務進農村綜合示范,加快推進農村流通現代化。

4結語

多元主體參與鄉村規劃,由于其自下而上與自上而下相結合的特征,需要在前期投入更多人力與物力,規劃的編制也需要更長時間。但是從長遠來看,多元主體參與鄉村規劃的成果更加符合村民的需求與意愿,實施與成果更加合理,社會效益顯著,相較于傳統規劃方式更加節約社會資源,因此更具有前瞻性與后期運作的可實施性。同時,確定合理的引導主體,對規劃編制、實施與成果評估具有重要意義,通過政策保障、制度建設、多主體協作及資金扶持等措施,鼓勵多元社會組織,調動社會資源關注鄉村、服務鄉村,能夠最大程度地利用鄉村資源,實現鄉村的自我更新與繁榮復興。

參考文獻:

[1] 陳振華,閆琳.臺灣村落社區的營造與永續發展及其啟示[J].小城鎮建設,2014,32(9):86-91.doi:10.3969/j.issn.1002-8439.2014. 09.012.

[2] 鎮列評,蔡佳琪,蘭菁.多元主體視角下我國參與式鄉村規劃模式比較研究[J].小城鎮建設,2017,35(12):38-43.doi: 10.3969/j.issn.1002-8439.2017.12.005.

[3] 彭愷,張凱,嚴慧慧.基于多元主體評價視角的武漢市主城區宜居社區評價指標體系構建[J].城市建筑,2017(26):68-70.

[4] 喬路,李京生.論鄉村規劃中的村民意愿[J].城市規劃學刊,2015(2):72-76.

[5] 王振亞.以多元治理主體為視角的鄉村治理研究創新——《新時期鄉村治理主體及其行為關系研究》述評[J].唐都學刊, 2013,29(3):125-126.

[6] 中規院(北京)規劃設計公司.莆田生態綠心保護與利用規劃[Z],2018.

[7] 鄭振滿.神廟祭典與社區發展模式──莆田江口平原的例證[J].史林,1995(1):33-47,111.

[8] 鄭振滿.國際化與地方化:近代閩南僑鄉的社會文化變遷[J].近代史研究,2010(2):62-75.

[9] 魏阿妮. 共享發展理念下的城市生態地區規劃路徑初探——以莆田市生態綠心為例[C]//中國城市規劃學會.共享與品質——2018中國城市規劃年會論文集(08城市生態規劃).北京:中國城市規劃學會,2018:11.

[10] 林穎楠.鄉土社會與市場經濟的互嵌——福建省莆田市東莊鎮同鄉同業現象的調查[J].社會治理,2016(1):71-77.

[11] 鮑梓婷,周劍云.當代鄉村景觀衰退的現象、動因及應對策略[J].城市規劃,2014,38(10):75-83.

[12] 孟瑩,戴慎志,文曉斐.當前我國鄉村規劃實踐面臨的問題與對策[J].規劃師,2015,31(2):143-147.

[13] 田健,曾穗平,曾堅.“平衡”與“共贏”——基于社會生態系統重構的綠心地區規劃策略研究[J].城市規劃,2017, 41(11):80-88.