“壓艙石”到“導火索”:中美經貿關系分析

陳定定 康曉蒙 夏雨

【內容提要】 目前學界對于中美戰略競爭的分析大多從體系層次入手,即從大國政治與權力轉移的角度論述中美戰略競爭的必然性。本文則主要從美國國家層面出發,首先從逆全球化趨勢以及中美實力對比兩個方面分析當前國際環境的變化,進而從美國國內政治、時間視野、收益衡量三個角度分析當前中美經貿關系變化的原因及其背后的中美戰略競爭態勢。本文認為,美國右派保守主義的上升、軍工利益集團左右政治以及特朗普的政治競選需求三方合流,推動美國政府對華政策由接觸逐漸轉向遏制;國際環境的變化以及中美戰略競爭關系的確立使得美國對華政策由短期視野轉向長期視野,收益衡量方式也由注重絕對收益轉為注重相對收益。這些因素綜合作用,導致了中美之間的戰略競爭。

【關鍵詞】 中美戰略競爭 中美貿易摩擦 國內政治因素 時間視野

【作者簡介】 陳定定,暨南大學國際關系學院教授,海國圖智研究院院長。

電子郵箱:ddchen@jnu.edu.cn

康曉蒙,海國圖智研究院研究助理。

電子郵箱:kangxm5@mail2.sysu.edu.cn

夏雨,海國圖智研究院助理研究員。

電子郵箱:y.xia@intellisia.org

一、 中美貿易摩擦及其外溢性影響

2018年3月,美國貿易代表辦公室公布《對華301調查報告》,標志著中美貿易摩擦的開端。此后,隨著中美貿易摩擦的深化,長期被認為是中美關系“壓艙石”的雙邊貿易正在變成兩國關系惡化的“導火索”。本文將首先對當前中美在各領域的對抗進行梳理和總結,回顧學界對中美兩國戰略競爭的階段評估,并從美國國內層面出發,分析針對體系層面未能解釋的中美關系變遷的原因。本節將首先介紹中美在貿易領域的沖突,并分析其外溢到科技、軍事、政治交往、人文交流等領域的表現。

第一,在貿易領域,從“301調查”到不斷加征關稅,中美貿易談判艱難進行,國際多邊貿易體制面臨嚴重危機。截至2018年,美國共計對中國進行了6次“301調查”,前5次調查均以協商或磋商的方式收場。最后一次特別調查即2018年3月公布的《對華301調查報告》,內容包括所謂的不公平的技術轉讓制度、歧視性許可限制、政府指使企業境外投資獲取美國知識產權和先進技術、未經授權侵入美國商業計算機網絡及其他可能與技術轉讓和知識產權領域相關的內容。Office of the United States Trade Representative Executive Office of the President, “Findings of the Investigation into Chinas Acts, Policies, and Practices Related to Technology Transfer, Intellectual Property, and Innovation under Section 301 of the Trade Act of 1974,” March 22, 2018, https://ustr.gov/sites/default/files/Section%20301%20FINAL.PDF, 訪問時間:2019年6月7日。《對華301調查報告》公布后,特朗普簽署對華征收關稅的備忘錄,導致中美貿易摩擦逐步升級。回顧中美貿易摩擦的過程,主要由兩次“相互加征關稅—長期談判—談判破裂—再次加征關稅”的事件構成。Dorcas Wong and Alexander Chipman Koty, “The US-China Trade War: A Timeline,” China Briefing, June 4, 2019, https://www.china-briefing.com/news/the-us-china-trade-war-a-timeline/, 訪問時間:2019年6月7日。截至2018年6月初,美國已經對價值2500億美元的中國產品加征關稅,并威脅要對價值3250億美元的中國產品加征關稅;中國也采取反制措施,共對價值1100億美元的美國商品加征關稅。受到中美貿易摩擦的影響,中美兩國經濟受到沖擊,美國的汽車行業、科技行業以及農業受到的影響最大,中國降低了對美國商品的進口,轉而購買中國本土產品或者其他國家的替代產品。Nathan Reiff, “The Top 3 Industries Affected by the Trade War With China,” Investopedia, May 13, 2019, https://www.investopedia.com/industries-most-likely-to-be-impacted-by-trade-disputes-with-china-in-2019-4580508, 訪問時間:2019年6月7日。中美貿易摩擦也對國際多邊貿易體系造成了沖擊,使世界貿易組織(WTO)的改革迫在眉睫,有媒體提出,當前國際自由貿易正經受1947年以來的“最嚴重威脅”,保護主義浪潮正威脅自由貿易。BBC News, “WTO Chief Warns of Worst Crisis in Global Trade since 1947,” November 30, 2018.

第二,在科技領域,美國對中國科技領域的打壓主要體現在對《中國制造2025》的遏制意圖,此外,美國在高新科技領域限制中國對美投資,并以維護國家安全為由,將中國技術人員及部分專業學者和學生納入簽證限制方案。參考消息:《中國問題專家謝淑麗:中美經濟“脫鉤”絕對是災難》,2019年4月2日,http://column.cankaoxiaoxi.com/2019/0402/2376151_3.shtml,訪問時間:2019年6月7日。美國2019年5月公布的談判要求展示了打擊中國科技產業的意圖,要求中方停止對《中國制造2025》的補貼和支持任澤平、羅志恒、賀晨,等:《中美貿易戰再度升級的本質、應對和未來沙盤推演》,2019年5月20日,https://mp.weixin.qq.com/s/5InByjui9fGInOH5qgT2lA,訪問時間:2019年6月1日。。美國對中國加征關稅的領域也主要集中在《中國制造2025》重點發展的高科技產業,包括航空、新能源汽車、新材料等。在通信領域,2018年,美國司法部與商務部聯合調查華為違反針對伊朗、朝鮮和敘利亞等國制裁的行為,隨后特朗普簽署《2019財年國防授權法案》,明確禁止任何美國政府部門使用華為與中興兩家公司的產品。Jacob Kastrenakes, “Trump Signs Bill Banning Government Use of Huawei and ZTE Tech,” the Verge, August 13, 2018, https://www.theverge.com/2018/8/13/17686310/huawei-zte-us-government-contractor-ban-trump, 訪問時間:2019年6月4日。此外,美國試圖說服歐洲盟國抵制華為,注重防范華為帶來的潛在國家安全風險。BBC News, “Could Huawei Threaten the Five Eyes Alliance,” February 20, 2019.2019年5月,美國商務部把華為及70家關聯企業列入“實體清單”,如無美國政府批準,華為將無法向美國企業購買元器件。財新網:《美國商務部的“實體清單”涉及哪些國家和地區》,2019年5月28日,http://datanews.caixin.com/2019-05-28/101420841.html,訪問時間:2019年6月4日。谷歌、英特爾和高通等相關科技企業一度迅速響應美國政府,宣布停止和華為進行業務往來。除通信領域,美國在其他高新技術上也展現對中國的遏制態勢。2019年5月,美國國土安全部發布報告,指出中國制造的無人機可能正在向中國制造商發送敏感飛行數據,而中國政府可以訪問這些數據。BBC News, “US warns of threat from Chinese drone companies,” May 21, 2019.美國針對中國高新科技企業的打壓意圖十分明顯。

第三,在軍事領域,美國大批量公開化的對臺軍售及中美海上力量摩擦使得中美在軍事領域的話語日趨緊張化。特朗普上任后,僅在2017年6月29日,對臺武器銷售金額便達到14.6億美元。Wikipedia, “List of US Arms Sales to Taiwan,” https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_US_arms_sales_to_Taiwan, 訪問時間:2019年6月7日。在2019年6月6日,臺灣向美國購買108輛M1A2艾布拉姆斯坦克、1240枚反坦克導彈、409枚標槍反坦克導彈和250套“毒刺”單兵便攜式防空系統,總價值達到27億美元。AI Jazeera Media Network, “China Concern after Taiwan Confirms US Arms Purchase Request,” June 6, 2019.特朗普政府還在2018年推出美國武器出口政策改革,旨在擴大對盟友的軍售,稱這將提振美國國防工業,并在國內創造更多的就業機會,而臺灣顯然是美國武器出口的潛在客戶之一。這一改革進一步挑戰了中美之間開展合作的基石。“US Proposed $2.7b Sale of Weapons to Taiwan Angers China,” The Straits Times, June 7, 2019.2019年以來,中美兩軍就南海問題的局部緊張對峙也時有發生,而雙方的高層交流機制則有助于避免雙方的誤判以及潛在沖突的加劇。新浪網:《中國在南海試射導彈后 中美海軍高層通話:避免沖突》,2019年7月11日,https://mil.news.sina.com.cn/china/2019-07-11/doc-ihytcitm1203074.shtml,訪問時間:2019年8月6日。美國海軍作戰部長理查森(John M.Richardson)在2019年1月訪問中國時向中國海軍司令員沈金龍表示,美國將把中國海警及漁船視為中國海軍,采取相同的軍事回應方式。理查森宣稱:“美國海軍不會被脅迫,并將繼續在世界各地開展例行、合法的行動,以保障各國的權利、自由以及合法使用海域和空域。”Demetri Sevastopulo, Kathrin Hille, “US Warns China on Aggressive Acts by Fishing Boats and Coast Guard,” Financial Times, April 28, 2019, https://www.ft.com/content/ab4b1602-696a-11e9-80c7-60ee53e6681d, 訪問時間:2019年6月7日。在4月25日中國國防部舉行的例行記者會上,國防部新聞發言人任國強大校表示:“希望美國切實尊重各國的主權和安全,中國軍隊將采取堅決措施,堅定捍衛國家主權和安全,堅定維護地區和平穩定。”雙方的高層交流機制使得中美雙方在南海地區軍事話語出現緊張局勢之時,避免雙方的誤判以及對峙的升級。

第四,在政治領域,中美在政治領域的摩擦升級主要表現在兩國高層互動收效甚微且分歧明顯,同時美國在中國的敏感問題上頻頻顯露對抗姿態。如原定于2018年10月舉辦的第二屆中美外交與安全對話在兩國貿易摩擦懸而未決的背景下一度被推遲。中華人民共和國中央人民政府:《外交部就第二輪中美外交安全對話答記者問》,2018年10月2日,http://www.gov.cn/xinwen/2018-10/02/content_5327656.htm,訪問時間:2019年7月22日。11月,中美外交與安全對話重啟,雖然雙方就“分歧中求合作”達成共識,但在南海、臺灣、人權等敏感問題上,兩國立場仍存在明顯分歧。美國在南海問題方面堅持主張“自由航行”,并以此為借口合理化美軍在亞太地區的軍事活動;在臺灣問題上則指責中國“壓縮臺灣國際空間”;同時在人權問題上表現出干涉中國內政的意圖。2019年5月,美國眾議院全票通過了支持臺灣的決議案,法案內容包括重新確認所謂“與臺灣關系法”及“六項保證”為美臺關系重要基石,并重申“臺灣旅行法”“2018年亞洲再保證倡議法案”等法案中各項美臺互動及軍事合作關系、軍售條文,并要求美國行政部門積極支持擴大臺灣的國際參與。搜狐網:《美國的“臺灣旅行法”到底是什么》,2018年3月17日,http://www.sohu.com/a/225771520_357283,訪問時間:2019年6月5日。在香港因《逃犯條例》的修訂工作而引發混亂局面之際,美國國會眾議院議長南希·佩洛西(Nancy Patricia Pelosi)和參議院多數黨領袖米奇·麥康奈爾(Mitch McConnell)都發表聲明譴責中國政府,同時國會議員重新提出“香港人權及民主法案”,要求美國政府強化有關香港發展的年度報告,同時每年評判香港是否享有充分自治的狀態等。Nancy Pelosi, “Pelosi Statement on Hong Kong Protests and Extradition Bill,” June 11, 2019,https://www.speaker.gov/newsroom/61119-2/, 訪問時間:2019年7月5日。南海問題、臺灣問題和香港問題是中國的內政問題,而美國在此類問題上向中國頻頻施壓,無疑將助長中美沖突升級態勢,進一步削弱中美政治交流機制的實際效用。

第五,在人文交流領域美國對華施壓,具體做法包括收緊對華人士教育簽證的發放、指控學生和學者從事間諜活動及關停孔子學院等。近年來美國政府多次以涉嫌盜竊知識產權或對國家安全構成風險為由,對特定的學生和學者群體采取限制措施,2018年6月,美國針對科學(Science)、技術(Technology)、工程(Engineering)和數學(Mathematics)等STEM專業的中國學生重新收緊簽證發放時長,與此同時國會議員也在試圖通過立法禁止向任何由中國軍方贊助或雇傭的人發放學生簽證或研究簽證。路透社:《美國共和黨議員提出議案擬收緊對中國學生和研究人員簽證》,2019年5月15日,https://www.reuters.com/article/usa-proposal-tighten-visa-chinese-0514-t-idCNKCS1SL013,訪問時間:2019年6月5日。據統計,2019年第一季度中國公派赴美留學的拒簽率高達13.5%,與往年相比拒簽率大幅度提升。此外,2018年以來,美國以反間諜為由,吊銷或重新審查中方赴美人員的簽證,這種趨勢正逐漸從自然科學領域向社會科學領域擴散,2019年,美方取消了一批中方從事中美關系研究學者的10年簽證。在中美沖突升級的背景下,美國大學內的孔子學院面臨來自政治和預算方面的雙重壓力。2018年,至少有10所美國高校宣布關閉或計劃關閉他們的孔子學院。美國方面針對孔子學院的指責主要包括三個方面:妨礙學術自由、從事間諜活動及進行意識形態滲透。BBC中文網:《美國繼續關閉更多孔子學院:軟實力變銳實力背后》, 2018年8月20日,https://www.bbc.com/zhongwen/simp/world-45237598,訪問時間:2019年6月5日。2018年8月,美國在最新《國防授權法》中規定,國防部不得向開設孔子學院的美國高校的中文項目提供資金,除非該校提交并取得相關豁免。新浪網:《美國政府問責局形成〈孔子學院報告〉》, 2019年3月9日,https://news.sina.cn/global/szzx/2019-03-09/detail-ihrfqzkc2368387.d.html?oid=3811167501 454995&vt=4,訪問時間:2019年6月5日。2019年2月,美國國會一個兩黨聯合小組以威脅國家安全和學術自由為由,敦促美國大學切斷與中國孔子學院的聯系。2019年6月,美國教育部對美國大學接受外國資助情況展開調查,要求兩所學校公開來自中國科技公司華為或中興的資金。鳳凰網國際智庫:《美對兩所高校“動刀”嚴查海外資金,類似調查或擴大到更多美國大學》,2019年6月7日,https://mp.weixin.qq.com/s/4VzGy-GT62nKLrSEj GNdCw,訪問時間:2019年6月10日。美國方面對于人員交流和文化交流設置障礙的行為,正在破壞中美關系的基礎。

二、 中美戰略競爭態勢變遷及美國的戰略選擇

中美戰略競爭的態勢在奧巴馬政府時期便逐漸顯現,其推行的“亞太再平衡”戰略致力于追求美國在亞太地區的戰略、貿易、市場、社會關系等各個領域的指導地位和戰略利益。2016年特朗普上臺以來,美國的主導以及中國的回應使得雙方的戰略競爭局面逐漸明朗,中美戰略競爭逐漸成為學界與政界的共識。針對中美戰略競爭形成的表現,朱鋒從四個方面進行了闡述:一是美國全面強化軍事同盟體系并插手中國周邊事務、力圖壓制中國的策略變化,二是中美雙方因戰略節點爭議導致的兩國認知層面和行動層面的對抗升級,三是美國對亞太區域內部分國家修正主義路線的縱容導致的地區不安全因素的擴大,四是中國維護領土和主權權益的核心目標與美國限制、塑造中國行為的目標難以協調和平衡。朱鋒:《中美戰略競爭與東亞安全秩序的未來》,《世界經濟與政治》2013第3期,第4—26頁。 針對當前中美關系所處的階段,學者的判斷較為一致。夏立平和董珊珊認為,“中美戰略競爭背景下的有選擇合作”狀態將長期存在。夏立平、董珊珊:《論新時期中美關系的重構與前途》,《國際展望》2019年第3期,第98頁。張杰認為,當前中美之間戰略競爭關系正處于由“接觸+遏制”向“競爭+遏制+少數互利點合作”戰略轉變的關鍵轉折期。張杰:《中美經濟競爭的戰略內涵、多重博弈特征與應對策略》,《世界經濟與政治論壇》2018年第3期,第2頁。 蔣芳菲認為,特朗普任期內美國對華政策的調整,是對奧巴馬政府對華對沖戰略的“批判性”繼承,對華政策正逐漸向“弱協同—強對抗型”對沖戰略演變,中美關系將面臨更為強勁的下行壓力。蔣芳菲:《從奧巴馬到特朗普:美國對華“對沖戰略”的演變》,《美國研究》2018年第4期,第75頁。李巍和張哲馨認為,中美兩國正逐漸進入全面戰略競爭階段,但這種競爭有別于歷史上的大國爭霸和對抗, 由于“戰爭恐怖平衡”“復合相互依賴”“競爭形式軟化”三大機制的共同作用,中美兩國的競爭呈現出新型大國關系的雛形,表現為在共同努力維護和平穩定局勢的同時展開“和平競爭”。李巍、張哲馨:《戰略競爭時代的新型中美關系》,《國際政治科學》2015年第1期,第25—53頁。陶文釗認為,此次特朗普政府與以往美國政府的對華政策調整不同,具有根本性的意義,對華強硬成為新的“政治正確”。陶文釗:《美國對華政策的深度調整》,《和平與發展》2018年第2期,第1頁。由此可見,競爭正取代合作,成為當前中美兩國關系的新常態。

對于中美戰略競爭態勢的形成原因,已有很多體系層面的解釋。進攻性現實主義代表人物約翰·米爾斯海默(John Mearsheimer)認為,霸權國家為保證生存,必須不斷增強自己的實力,同時遏制新興國家崛起,導致大國沖突。John Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics (New York: W.W.Press, 2001), p32. 戴爾·科普蘭(Dale C.Copeland)對大國競爭產生的原因持相同看法,認為衰退中的霸權國要通過強硬政策甚至是預防性戰爭來限制其他國家潛在力量的增長,以免其他國家實力壯大之后發動戰爭而本國戰敗的風險。戴爾·科普蘭:《大戰的起源》,黃福武譯,北京大學出版社,2008 年,第51—57頁。大衛·蘭普頓(David M.Lampton)認為,中美戰略競爭關系是國際體系中權力再分配的必然結果,也是國際權力結構發生變化之后“安全困境”深化的必然產物。2008年世界性金融危機之后中美實力差距不斷縮小,國際社會出現“權力變更”,中美關系因而出現了“結構性緊張”。David M.Lampton, The Three Faces of Chinese Power: Might, Money, and Minds (Berkeley: University of California Press, 2008), p2. 閻學通認為,美國自二戰之后始終處于世界中心,而歐洲與東亞實力的相對漲落使得未來十年內東亞將取代歐洲成為世界中心的組成部分,這種權力中心的轉移和國際體系的轉變不可避免帶來沖突。閻學通:《權力中心轉移與國際體系轉變》,《當代亞太》2012年第6期,第15—16頁。 事實上,從奧根斯基(A.F.K.Organski)的“權力轉移理論”A.F.K.Organski,World Politics (New York: Alfred A.Knopf, 1968).、莫德爾斯基(George Modelski)的“國際周期理論”George Modelski, “The Long Cycle of Global Politics and the Nation-State,” Comparative Studies in Society and History, Vol.20, No.2, 1978, pp.214-238.、羅伯特·吉爾平(Robert Gilpin)的“霸權穩定論”Robert Gilpin,War and Change in International Politics (Cambridge: Cambridge University Press, 1983). ,到格雷厄姆·艾利森(Graham Allison)的“修昔底德陷阱”Graham Allison, Destined for War: Can America and China Escape Thucydidess Trap? (Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2017).,國際體系中的權力分配變動帶來的國際影響已有眾多經典論述,體系層面的分析對大國間關系演變提供了方向性的判斷參考,闡釋了權力分配變動的背景下大國間沖突可能性上升的原因,但守成大國在面對相對衰落局面時所采取的戰略和具體外交政策、沖突從產生到爆發的階段性特征以及這種摩擦在不同領域的強度差異等現象則未能在體系分析中得到答案。

也有學者從國家層面對中美競爭的演變和走向展開具體分析。吳心伯認為,中美關系在短期內形勢嚴峻,從長遠看來,中美關系的走向在很大程度上取決于美國內部各派的博弈。特朗普的個人背景、性格特征和處事風格以及特朗普執政團隊內部在對華問題上立場不一致,都給處理中美關系帶來了獨特的挑戰。吳心伯:《競爭導向的美國對華政策與中美關系轉型》,《國際問題研究》2019年第3期,第7—20頁。陶文釗認為,美國政界和學界廣泛認同的“中國威脅論”,使決策層對中國提出的倡議、主張和外交實踐作出系統性的誤讀和曲解,導致中美關系的沖突氛圍具有長期性和根本性特征。與此同時,美國政府內部的保守勢力在特朗普上任后的人事調整完成后更為強勢,推動對華政策走向極端。陶文釗:《美國對華政策的深度調整》,《和平與發展》2018年第2期,第5頁。王浩認為,特朗普政府執政以來,由于美國國內政治出現了以政黨重組趨勢為標志的重大變化,一種以地緣政治邏輯為基礎的強硬對華戰略思維正在成為美國主流政策精英的共識,并逐步開始作用于特朗普政府的對華外交實踐,美國政府對華戰略的未來走向將取決于地緣政治—國內政治雙重邏輯的互動和博弈。王浩:《特朗普政府對華戰略調整的雙重邏輯及其互動》,《世界經濟與政治》2018年第3期,第47—69頁。張文宗認為,美國社會的勞資、階級、種族關系出現了重要變化,政治極化程度嚴重,民眾對民主黨的認同和對政府、媒體、機構和公司的信任均下降,在此背景下,特朗普政府通過攻擊中國進行輿論動員來推行有爭議的政策,加劇了中美緊張關系。張文宗:《美國對華全面競爭戰略及中美關系新變局》,《和平與發展》2019年第2期,第17頁。學者從決策者特點、政治氛圍及社會民意等國內因素出發,對中美雙邊關系從緩和走向對抗給出了詳盡的解釋。誠然,外交政策是國內政策的延伸,但國內政治的發展演變也無法完全脫離國際環境的影響。要回答美國政府的兩黨對華遏制的共識如何形成、美國國內利益集團的博弈如何影響中美在各領域的對抗,以及中美實力對比變化對美國造成的壓力如何投射于戰略制定和外交決策等實踐層面的問題,需要更全面地綜合考察體系因素和國內因素的互動結果。

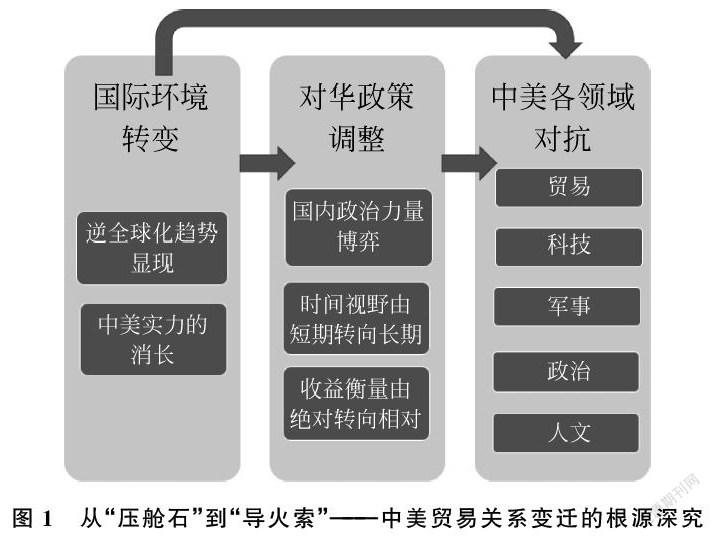

本文認為,中美貿易戰的僵持及其產生的外溢性競爭是當前中美戰略競爭的現實反映,而中美在體系層次的結構性沖突導致美國國內對華政策的轉向是中美戰略競爭不斷深化的原因。由于目前對中美競爭的分析主要集中于體系層面,國家層面的分析缺乏與體系因素等互動分析,本文將結合國際環境的影響,著重從國家層次上分析中美貿易關系從中美關系穩定的“壓艙石”到惡化的“導火索”的深層原因,即從美國的國內政治、時間視野的選擇、收益衡量的轉變三個方面,探究美國社會內部的變化如何導致中美貿易摩擦的發生和激化,以及中美貿易戰背后折射的中美戰略競爭態勢如何在美國得到確立。

三、 中美戰略競爭的原因深究

上文闡述了當前中美戰略競爭的確立導致了兩國在各個領域的競爭態勢,接下來對本文整體的邏輯框架進行闡釋。

當前國際環境發生變化,逆全球化趨勢顯現,右翼保守主義在西方各國興起,中國崛起之下美國的實力出現相對衰落,國際環境的轉變使得美國國內政治精英開始重新思考長期以來的對華接觸政策,引發了對華政策的調整。這種調整具體體現在國內政治力量博弈格局轉變、對華時間視野由短期轉向長期、美國對于收益衡量由絕對轉向相對三個方面。在國內政治層面,表現為對華政策走向的保守主義勢力上升、軍工利益集團加強了對華鷹派的力量、特朗普為追求競選利益也越發對華采取對抗戰略。在時間視野和收益衡量層面,國際力量對比的轉化使得美國開始重新定位中國,并將中美關系的長期利益調整到短期利益之上,由此美國的對華時間視野和收益衡量方式也逐漸出現了轉變。由于未來中國的發展趨勢向好,美國則面臨相對的實力衰落,美國更加注重美國獲得的相對收益以及未來長期的美國戰略優勢。因此,美國現階段更傾向于采取競爭與遏制的政策,如發動貿易戰遏制中國的經濟增長速度,加強科技領域的限制,軍事領域話語趨向于緊張化,當前政治和文化領域的交流也呈現趨冷態勢。可見,國際環境及中美力量對比的轉變引發了美國國內政治、對華政策傾向以及收益衡量方式的調整,這種變動首先在經貿領域顯著體現,并外溢至科技、政治、軍事和人文等各個領域。見圖1。

與此同時,國內政治、時間視野和收益衡量這三個因素之間能夠互相影響。當前中美在各領域的競爭與對抗的激烈程度存在明顯差異,如在貿易與科技領域競爭的激烈程度要遠高于政治、軍事和文化方面,同時兩國關系中仍存在合作。這種領域間對抗性的差別以及競爭與合作并存的現象表明,兩國的互動關系難以用單一的理論解釋。本文著重分析的三個國家層面要素中,時間視野和收益衡量方式主要為美國對華戰略和政策的轉向提供解釋,從短時間視野到長時間視野、從注重絕對收益到注重相對收益的轉變,影響了對華關系從合作走向遏制的選擇。而特朗普總統及其政府成員的偏好以及國內利益團體的相互博弈,則對具體領域的變化具有更強的解釋力。本文將依次分析美國的國內政治、時間視野選擇、收益衡量的轉變三個方面,探究美國國內各部分的互動如何推動當前中美戰略競爭態勢的確立。

(一) 國際環境的變化〖*2〗 1. 逆全球化趨勢顯現 ?經濟全球化當前正面臨危機。肯尼斯·拉波薩(Kenneth Repoza)認為,威脅逐漸取代機會與進步成為世界各國對于全球化的普遍描述。英國“脫歐”、特朗普當選、歐洲各國選舉右翼民粹主義勢力上升以及中美貿易戰等加劇了當今的逆全球化趨勢。Kenneth Repoza, “China and U.S.Pushing a Deglobalization Wave,” Forbes, October 16, 2018, https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2018/10/16/china-and-u-s-pushing-a-de-globalization-wave/#5f6f3b966a7d,訪問時間:2019年6月7日。哈羅德·詹姆斯(Harold James)認為,當前的全球化出現了兩類新趨勢:一是以民族主義和市場分割為代表的逆全球化,主張國家利益高于全球主義;二是以基礎設施投資為依托重塑世界各國的貿易和金融聯系。Harold James, “Deglobalization as a Global Challenge,” Centre For International Governance Innovation, June 2017, fhttps://www.cigionline.org/sites/default/files/documents/Paper%20no.135WEB_1.pdf, 訪問時間:2019年6月13日。回顧歷史,全球化和逆全球化總是被大國引導,反映出其國內的政治偏好,全球化1.0時代即是在1945年由美國引導開啟的。Ikenberry, John.After Victory: Institutions, Strategic Restraint, and the Rebuilding of Order after Major Wars(Princeton: Princeton University Press, 2000); Borgwardt, Elizabeth, A New Deal for the World: Americas Vision for Human Rights (Cambridge: Harvard University Press, 2007).當前英國的“脫歐”走向以及美國的貿易保護主義使得世界不再是一個全球共同體,而更多表現為各個國家和非政府組織開展貿易、尋求競爭優勢的競技場。“America First doesnt Mean America Alone,” The Wall Street Journal, May 30, 2017.美國戰略與國際研究中心政治經濟學院副院長斯蒂芬妮·塞加爾(Stephanie Segal)認為,“雖然目前世界遠未達到經濟上自給自足的水平,但我們很可能正在進入一個‘逆全球化’時期,至少在某些部門已經出現了阻止貿易和金融聯系的政策目標設定”Stephanie Segal, “A Path to De-Globalization?” Center for Strategic and International Studies, September 2018, https://www.csis.org/analysis/path-de-globalization, 訪問時間:2019年6月13日。。美國外國投資委員會(CFIUS)在美國與各國貿易政策上進行了調整,包括重啟北美自由貿易區的貿易協定談判;將北美永久自由貿易區轉變為準臨時自由貿易區;尋求與墨西哥和加拿大達成更有利于美國利益的美墨加貿易協定;加強國外投資審查,排除經濟活動對于美國國家安全的威脅;重啟美國與歐盟、日本的商品以及服務協定的談判等。

哈羅德·詹姆斯從現階段信息的全球化角度出發,對科技迭代、政治干預、人員流動和資本流動的新特征進行了分析。他認為,科學技術迭代帶來的影響不僅僅停留在貿易層面,而是塑造了技術、工作等方面的新格局;各政治實體采取政策“調控”全球化的努力也不盡如人意;各國為維護國內民眾的利益,普遍采取限制移民的政策;1997—1998年亞洲經濟危機使得各國開始關注全球經濟治理,并對于本國資本市場的開放性更為謹慎,2008年經濟危機則使人們開始擔憂以美國為中心的全球金融系統的脆弱性。如今,信息已經上升為國家權力競爭最重要的工具,復雜的軟件以及交互系統連接了信息經濟,美國的谷歌和亞馬遜、中國的百度和阿里巴巴、俄羅斯的VK社交軟件等顯示出各國普遍重視本國信息交流工具的獨立性。鑒于此,哈羅德認為,多邊組織應當努力把控全球化的進程,應對逆全球化的挑戰。在未來多邊主義治理中,一是要發揮多邊組織在仲裁爭端方面的司法或準司法作用;二是在政府處理國際關系問題上是否維持政策一致性方面,獨立機構要發揮咨詢建議作用;三是多邊組織要作為一個有公共使命的公眾勸導者。Harold James, “Deglobalization as a Global Challenge,” Centre For International Governance Innovation, June 2017, fhttps://www.cigionline.org/sites/default/files/documents/Paper%20no.135WEB_1.pdf, 訪問時間:2019年6月13日。

2. 中美實力的消長

中美實力的相對變化突出體現在經濟和科技領域。目前,中國在經濟規模、吸引外資和對外投資以及企業競爭力等方面均不斷縮小與美國的差距,在制造業增加值、貨物進出口額和國際總儲備等方面則已超過美國。在經濟規模方面,中國GDP由1978年的3.16千億美元增長至2018年的108.01千億美元,邁入中等收入國家行列。World Bank, GDP ( Constant 2010 USD ), https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?end=2018&locations=CN&start=1978&view=chart,訪問時間:2019年7月24日。1978—2017年,中國經濟總量實際增長33.5倍,年均實際增速9.5%,平均每8年翻一番國家統計局:《改革開放40年經濟社會發展成就系列報告之一》,2018年8月27日,http://www.stats.gov.cn/ztjc/ztfx/ggkf40n/201808/t20180827_1619235.html,訪問時間:2019年7月25日。,遠高于同期美國經濟2.6%左右的年均增速。任澤平:《中美經濟實力對比》,2019年6月2日,https://mp.weixin.qq.com/s/zQKfm7mVj-4wIDL127yiUg,訪問時間:2019年7月24日。中國經濟總量的世界排名從第11位到2010年超過日本,躍升至全球第二大經濟體,中美之間GDP規模差距也正快速縮小,當前中國GDP為美國的66%,而若以購買力平價計算,中國經濟規模早在2014年已超過美國。International Monetary Fund, GDP (current prices), https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/WEOWORLD/CHN/USA,訪問時間:2019年7月24日。按購買力平價計算,中國GDP總量占世界比重從1980年的2.32%上升至2018年的18.69%,同期美國GDP總量占世界比重從21.56%下降至15.16%。International Monetary Fund,GDP based on PPP, Share of World, https://www.imf.org/external/datamapper/PPPSH@WEO/WEOWORLD/CHN/USA,訪問時間:2019年7月24日。與此同時,中國是當前全球經濟增長最大的貢獻者,2019年中國對全球經濟增長的貢獻率預計達28%,高于美國的10.5%。Alexandre Tanzi and Wei Lu, “Where Will Global GDP Growth Come from over the Next Year,”Bloomberg, May 6, 2019, https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-06/where-will-global-gdp-growth-come-from-over-the-next-year,訪問時間:2019年7月24日。據測算,中國對世界經濟增長貢獻率將維持上升趨勢并在2030年達到頂點,美國份額將持續縮減。OECD, “The Long View: Scenarios for the World Economy to 2060,” July, 2018,https://read.oecd-ilibrary.org/economics/the-long-view_b4f4e03e-en#page8,訪問時間:2019年7月24日。

在吸引外資和對外投資方面,中美間的差距也在顯著縮小。在吸引外資方面,1990年中國為35 億美元,美國為485億美元,中國僅有美國的7.2%;甄炳禧:《21世紀:美國世紀還是中國世紀 ——全球視野下的中美實力對比變化分析》,《人民論壇·學術前沿》2015年第2期,第60頁。2018年中國達1390億美元,美國為2520億美元,中國吸引外資規模達到美國的55.2%。World Investment Report 2018,UNCTAD, June 12, 2019.對外直接投資方面,1990年中國為8億美元,美國為272億美元,中國對外直接投資規模僅為美國的2.9%;2018年中國達1300億美元,反超美國。OECD, FDI Flows,https://data.oecd.org/fdi/fdi-flows.htm,訪問時間:2019年7月24日。 企業競爭力方面,2018年《財富》全球 500強企業排名顯示,中國上榜公司數量連續11年增加,從2007年的24 家增至2014年的120家,而美國從167 家減至126家。Fortune Global 500, https://fortune.com/global500/2019/,訪問時間:2019年7月24日。此外,中國在如WTO、IMF和世界銀行等國際組織中話語權均有所提升,中國主導建立的亞洲基礎設施投資銀行及金磚國家新開發銀行等國際機制都有助于增強中國在全球經濟金融領域的影響力。當前,中國貨物進出口規模居世界第一,貨物貿易常年保持順差,貨物貿易總額全球占比高于美國,外匯儲備也從短缺到積累并增長到穩居世界第一。另據統計,中國的制造業增加值一直高于美國。任澤平:《中美經濟實力對比》,2019年6月2日,https://mp.weixin.qq.com/s/zQKfm7mVj-4wIDL127yiUg,訪問時間:2019年7月24日。在經濟領域的多個方面,中國實力相對上升而美國實力相對衰落的總體趨勢可見一斑。

在科技領域,中國的研發強度、國內研發支出、人力投入和科研產出各方面都有所提升,與美國差距逐漸縮小。2000年,美國的研發強度即研發支出在GDP中的占比為2.63%,中國僅為0.89%;2017年,美國的研發強度占比為2.79%,中國為2.13%,較2000年有顯著提升。在國內研發支出方面,2007—2017年,中國從政府、商業到教育部門的研發支出都在逐年上升,美國政府部門的研發支出則出現下降趨勢。OECD, Main Science and Technology Indicators,http://www.oecd.org/sti/msti.htm,訪問時間:2019年7月24日。盡管目前美國在研發支出方面投入居世界首位,但在全球范圍內中國的研發支出增長最快。數據顯示,2018年中國公司的研發支出增長34%,達到600億美元,研發支出總額占全球8%,較2017年的6%有所上升,同期北美地區增長為8%。Louise Moon, “China Sees Largest Global Growth in R&D Spending: PwC,” November 2, 2018, https://www.scmp.com/business/china-business/article/2171412/china-sees-largest-global-growth-rd-spending-pwc,訪問時間:2019年7月24日。在人力投入方面,中國自然科學與工程學學士學位獲得人數以及科學與技術領域全職研究人員數量持續增長,每千人勞動力中研究人員比重從2000年的0.964上升至2017年的2.242。OECD, Research and Development Statistics, https://data.oecd.org/rd/researchers.htm#indicator-chart,訪問時間:2019年11月4日。在科研成果方面,2016年,中國在科學與工程領域發表的論文數量從2003年的8.7萬篇增長至42.6萬篇,同年美國為40.9萬篇,中國首次實現超越。National Science Foundation, Science and Engineering Indicators 2018, https://www.nsf.gov/statistics/2018/nsb20181/report,訪問時間:2019年7月24日。在前1%引用率論文的相對比例、有效發明專利保有量和發明專利申請數量等幾項科研成果衡量指標中,中國都呈現上升趨勢。任澤平:《中美科技對比》,《發展研究》2018年第8期:第6—9頁。近十余年間,中國對科技領域的重視程度以及所取得的成就推動與美國差距的縮小。

盡管中美實力對比,尤其在經濟和科技領域,總體呈現出中國不斷增長的趨勢,但中美之間的差距不容忽視,如在人均國民生產總值、生產效率、企業競爭力以及科研產出等關鍵領域,中國仍有較大提升空間。中美之間實力消長變化尚未直接動搖美國地位之際,美國對中國先發制人的舉措和強硬的態度可以通過權力轉移理論加以解釋。權力轉移理論認為,新興大國不斷縮小與霸權國家的實力差距,將引發其對現存國際秩序的不滿,從而產生改變現有規則的動機,導致新興大國與霸權國家之間圍繞國際秩序主導權的競爭。Jacek Kugler and A.F.K.Organski, “The Power Transition: A Retrospective and Prospective Evaluation,”in Manus Midlarsky, ed.,The Handbook of War Studies(Boston, MA: Unwin Hyman, 1989), p.178.美國對這種實力差距縮小的敏感程度以及對中國動機的預設,使中美實力的消長成為貿易關系從“壓艙石”轉變為“導火索”的最重要的背景。

(二) 對華政策的調整〖*2〗 1. 美國國內政治力量博弈 ?本文接下來從美國國內政治層面分析美國對華政策的調整。在這一層面,我們參考了自由主義理論學者安德魯·莫拉維切克 (Andrew Moravcsik) 提出的自下而上邏輯,即一國國內的政治制度、社會團體的偏好、理性個體的選擇等因素會影響到國家的對外政策,進而影響到國家間關系。Andrew Moravcsik,“Taking Preferences Seriously: Liberalism and International Relations Theory,” International Organization, Vol.51, No.4,1997, pp.513-553.美國的國內政治情況對其外交政策影響巨大,本文認為,右派保守主義上升、軍工利益集團反華逐利以及特朗普的政治競選需求三方合流導致了中美戰略競爭激化。

(1) 右派保守主義上升

亨廷頓(Samuel P.Huntington)認為,美國保守主義是一種情境性的意識形態(situational ideology),是那些戰后試圖捍衛美國乃至西方文明成果的人為了應對共產主義的挑戰而刻意闡述的一套價值體系Samuel P.Huntington, “Conservatism as an Ideology,” American Political Science Review,Vol.51,No.2,1957,pp.445.,這套價值體系源于反共,兜售恐慌的特征貫穿其中,堅信自由市場和小政府,長期擔心現行體制受到挑戰是其主要特征。美國的政治保守主義是由種種動機、觀念、期望長期積累而成的,它們一方面關系到如何建立政治體制和國家政府,以滿足美國人民對于安全、穩定和社會公正的渴求,同時也關注如何引發人民的恐慌。戴維·法伯、焦姣:《美國保守主義:政治進程而非固有觀念》,《美國研究》2016年第5期,第111—125頁。美國保守主義在20世紀上半葉首先體現為一場強調小政府、傳統文化和孤立主義的舊右派運動,在冷戰背景下則表現為以反共為目標的現代保守主義運動。20世紀40—50年代,美國反共主義產生的“紅色恐慌”極大地推進了美國保守主義的發展。到60年代,一個以南部邊緣地帶為主要政治基地、以共和黨和南方民主黨人的聯盟為主要政治載體、以中下層美國人為主要政治支持者的保守主義新權勢集團最終形成,構成了二戰后美國政治結構變化的一個重要趨勢。20世紀70年代“蘇攻美守”的國際環境下大批保守主義智庫崛起,直到今日保守派智庫在數量和研究領域上依舊優于自由派智庫,形成了保守主義智庫長期主導美國政治的局面。李艷、王鳳鳴、王軍:《美國保守主義思想庫的演變以及主導美國政治的原因》,《當代世界與社會主義》2007年第4期,第82—88頁。蘇聯解體后,強調自由貿易和全球民主的新保守主義成為美國帶動全球化進程的主要意識形態。當前世界性的逆全球化趨勢也反映出美國社會面臨的經濟、政治、文化層面的多重危機,一場超越左、右的新一輪保守主義運動通過特朗普的競選被整合在一起。戴維·法伯、焦姣:《美國保守主義:政治進程而非固有觀念》,《美國研究》2016年第5期,第111—125頁。

結合其發展軌跡,可知美國保守主義的長期發展主要基于兩個方面的原因:一是民主黨政府奉行的新政式自由主義與共產主義國有經濟調控的相似性使得中下層美國人的利益受到損失;二是美國潛意識里共產主義與傳統主義的對立。金海:《第二次世界大戰之后美國保守主義的發展》,《史學理論研究》2018年第2期,第21—25頁。1991年蘇聯解體之后,反蘇的保守派聯盟一度瓦解,而“9·11”事件使得美國開始重點關注美國的國土安全,為美國保守主義卷土重來提供了土壤。郝雨凡:《“9·11”事件與美國保守主義》,《美國研究》2002年第2期,第7—30頁。

當今美國的右派勢力相比以往有什么變化?又是如何發揮影響力的呢?本文認為,今天美國保守主義勢力增強表現在美國政府要員大多為對華鷹派,且在國會參議院內部也形成了跨黨派的反華政治聯盟。

首先來看美國政府內部的變化。美國總統直屬的核心行政執行層包括內閣、總統行政辦公室以及特定獨立職能部門三部分,其中內閣核心成員包括副總統麥克·彭斯(Mike Pence)、國務卿邁克·蓬佩奧(Mike Pompeo)、國防部長馬克·埃斯珀(Mark Esper)、財政部長史蒂芬·姆努欽(Steven Mnuchin),現任美國司法部長威廉·巴爾(William Barr)以及前代理司法部長馬修·惠特克(Matthew George Whitaker)等,前三者均表現出強烈的對華鷹派取向;巴爾自上任便強調中國是美國最大的對手,而非俄羅斯;“Trumps Attorney General Pick William Barr: China is Biggest US Rival, despite ‘Fixation on Russia’,” Consumer News and Business Channel, January 15, 2019.惠特克在對外問題上暫未表現明顯傾向,但其曾公開批評穆勒領導的涉俄調查,側面支持特朗普;姆努欽是高層中的少數鴿派官員之一,強調貿易互惠,在一定程度上能夠發揮緩和中美貿易摩擦的作用。總統行政辦公室中的白宮辦公廳主任(代理)馬克·馬爾瓦尼(Mick Mulvaney)、貿易代表羅伯特·萊特希澤(Robert Lighthizer)、駐聯合國代表希瑟·諾爾特(Heather Nauert)、國家安全顧問約翰·博爾頓(John Bolton)等人,以及特定職能部門的中央情報局局長吉娜·哈斯佩爾(Gina Haspel)、聯邦調查局局長克里斯托弗·雷(Christopher Wray)等,也都呈現出對華強硬的態度。任澤平:《美國兩黨及內閣成員對華思想全景圖——美國是如何走向對華強硬的?》,2019年5月6日,http://www.xcf.cn/article/70a5c60d6fc811e9bf6f7cd30ac30fda.html,訪問時間:2019年6月14日。而當前與對外貿易及經濟直接相關的主要高層人員中,貿易代表萊特希澤、原國家貿易委員會主任彼得·納瓦羅(Peter Navarro)、商務部長威爾伯·羅斯(Wilbur Ross)以及首席經濟顧問拉里·庫德洛(Lawrence Kudlow)等都是對華鷹派,符合特朗普的政治主張。“How the Donald Trump Cabinet Stacks Up, in 3 Charts,” National Public Radio, December 28, 2016.美國政府內部理性主義和國際主義的聲音日益消退,被民粹主義、對華全面強硬的聲音取代。

其次,國會參議院內部也形成了跨黨派反華政治聯盟。具有反華色彩的“2019財年國防授權法案”以及“2018年亞洲再保證倡議法案”由民主黨總統候選人伊麗莎白·沃倫(Elizabeth Warren)、共和黨參議員馬可·盧比奧(Marco Rubio)、共和黨參議員約翰·科寧(John Cornyn)、民主黨參議員查爾斯·舒默(Charles Schumer)和民主黨參議員帕特里克·萊希(Patrick Leahy)攜手推動通過。其中沃倫將中國視為對手,并主張加強印太地區的軍備建設,維護美國主導的秩序。Hal Brands, “Elizabeth Warren Has (Half) a Foreign Policy,” Bloomberg, December 2, 2018,https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2018-12-02/elizabeth-warren-has-a-foreign-policy-sort-of,訪問日期:2019年6月9日。盧比奧則具有較強的政策領導力,長期領導國會內部跨黨派對華鷹派聯盟并積極簽署各類對華強硬法案,他本人也有強烈的親臺傾向,曾推動了2018年3月所謂“臺灣旅行法”USA Congress, “H.R.535-Taiwan Travel Act,” March 2018, https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/535, 訪問時間:2019年8月7日。以及同年12月“對等進入西藏法案”的簽署。USA Congress, “All Information (Except Text) for H.R.1872-Reciprocal Access to Tibet Act of 2018,” December 2018, https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/1872/all-info, 訪問時間:2019年8月7日。

此外,右派保守主義在美國民眾中有大量支持者,極右派的代表邁克·蓬佩奧、斯蒂芬·班農(Stephen K.Bannon)、馬克·盧比奧等人都有廣泛的支持者。前任白宮首席策略師及美國總統顧問斯蒂芬·班農曾提出關于中美貿易戰的六點理解,包括中國長期對民主工業國家發動戰爭、中美之間的沖突是無法調和的經濟模式的根本沖突、中國作出的承諾不會被執行也不可能被監督、中國加入WTO使得美國失去了500多萬個制造業崗位等內容。班農呼吁特朗普以強硬的態度應對中國這一美國所面臨的最大生存威脅,他的言行體現了美國當前右派保守主義對于中國的曲解和污蔑。“Steve Bannon: Were in an Economic War with China.Its Futile to Compromise.” Washington Post, May 6, 2019.

美國右派保守主義勢力的增強以及政府高層中對華鷹派比例的顯著提升,進一步推動了美國的對華政策由競爭接觸向競爭遏制的轉變,影響未來中美關系的走向。

(2) 軍工利益集團反華逐利

艾森豪威爾(Dwight David Eisenhower)在1961年首先提出“軍工復合體”(military-industrial-complex),提醒美國社會要警惕由壟斷財團、工商界、五角大樓組成的利益集團的發展。軍工復合體包含軍事組織、軍事工業企業、政治機構、宣傳機構、智庫等多個機構。朱文江:《美國軍工—思想庫復合體與小布什對外政策》,《國際資料信息》2008年第2期,第16頁。經歷了二戰和冷戰時期,軍事—工業—科學復合體即軍工利益集團逐漸發展成熟,并成為美國特色的一部分。美國軍工復合體利益集團對中美關系的負面影響是不容回避的,它與美國保守理念緊密結合,極力把中國塑造成未來美國的威脅。杰里爾·A·羅塞蒂:《美國對外政策的政治學》,周啟朋等譯,北京:世界知識出版社,1997年,第418頁。

回顧其發展歷史,在老布什(George Herbert Walker Bush)執政時期,軍工產業還沒有和軍隊、政府甚至國會建立聯系,沒有結成復合體。克林頓(William Jefferson Clinton)上臺后對美國的軍工行業實行“行業內部兼并”政策,尋求降低軍工行業競爭內耗,形成一個新的高水平的軍工體系,鞏固美國在軍事技術上的霸主地位。到20世紀90年代中后期,軍工行業形成了洛克希德·馬丁(Lockheed Martin Corporation)、波音(The Boeing Company)和雷神(Raytheon Company)三足鼎立的局面,實力稍弱的還有通用動力(General Dynamics)和諾斯羅普·格魯曼(Northrop Grumman Corporation)兩家公司。經過調整后的軍工企業集團規模更大、職能更加多元化,而且與國防部、軍方保持了密切的聯系。小布什(George Walker Bush)政府時期,保守主義政府班底及其擴張性外交政策使美國軍工利益集團再次獲得了巨大發展空間。軍界、工業界和政界結成了所謂的“鐵三角”,國防部、國會、軍事承包商三方的互惠互動開始長期存在,發展成對美國對外政策影響巨大的軍工復合體。

今天,軍工利益集團成了左右美國對外政策的重要官僚政治力量。美國現任國防部長馬克·埃斯珀(Mark Esper)及美國前代理國防部長帕特里克·沙納漢(Patrick Shanahan)軍事工業背景深厚。現任國防部長馬克·埃斯珀曾在2017—2019年擔任美國陸軍部長,入職國防部之前曾擔任雷神公司政府關系事務部副總裁,與五角大樓保持了密切的交往。在2017年上任之時,馬克·埃斯珀便表示要將國防部的目標集中在與中國有關的事務上,實現長期保持美國對中國軍力相對優勢的目標。Missy Ryan, Dan Lamothe, “Defense Secretary Wants to Deliver on the Goal of Outpacing China.Can He Do It?” Washington Post, August 6, 2019, https://www.washingtonpost.com/world/national-security/defense-secretary-mark-esper-wants-to-be-the-leader-who-finally-delivers-on-the-pentagons-goal-of-outpacing-china-can-he-do-it/2019/08/06/671cacca-b86b-11e9-aeb2-a101a1fb27a7_story.html?noredirect=on,訪問時間:2019年8月9日。沙納漢曾在波音公司供職30多年,擔任導彈防御系統項目的副總裁兼總經理、負責全球供應鏈戰略和先進制造技術應用的高級副總裁,除了管理多款型號商用飛機的發展之外,也曾參與多項與國防部的合作,包括軍用直升機、導彈防御系統、機載激光武器系統等計劃。波音迄今已獲得價值數十億美元的美國國防部飛機項目,其中包括海軍訂購的100多架“超級大黃蜂”戰機和空軍擬購買的12架最新的F-15X戰機。Lara Seligman, “Boeings Pentagon Takeover,” Foreign Policy, December 23, 2018, https://foreignpolicy.com/2018/12/23/boeing-pentagon-takeover-defense-department-mattis-shanahan/,訪問時間:2019年6月15日。軍火制造商高層入職美國國防部加速推動了政府和軍工制造商的緊密合作,擴大了雷神、波音等軍火商在美國軍方的影響力。沙納漢始終關注中國Reuters, “Remember: ‘China, China, China,’ New Acting U.S.Defense Secretary Says,” January 2, 2019.,在將中國定性為“戰略競爭者”的《2018國防戰略報告》中也發揮了重要作用。特朗普政府將繼續努力使軍隊現代化,并投資先進的太空技術和高超音速武器來對抗中國,通過不斷加強美國自身軍備建設,試圖拉開和中國軍事力量的差距。

軍工經濟集團之所以影響巨大,主要緣于兩個方面:一是軍工經濟在整個美國國民經濟體系中的客觀地位,二是該利益集團主動影響美國政策走向的能力比較強。田旭東、朱曉梅:《美國軍工復合體淺析》,《軍事經濟研究》2006年第7期,第74—77頁。向政府出售軍火是美國軍工利益集團的重要利潤來源,而緊張的國際形勢能夠刺激軍火貿易的增長。反蘇反共、打擊恐怖主義、遏制中國都是軍工利益集團獲取巨額利潤的關鍵。當前美國政要中對華鷹派比例大幅增加,沙納漢和特朗普是典型的代表,對所謂“中國威脅”的渲染以及對華強硬觀點的傳播,為軍工企業擴大對美國軍方的訂單提供了機會。特朗普自2016年上任以來在軍事領域的投入不斷增多,其國防開支的增加以及亞太地區的重新部署正反映出特朗普政府中對華鷹派強大的政策影響力。隨著中美戰略競爭的深化,五角大樓與軍工利益集團的合作也將更加密切,軍工利益集團將在對華政策的制定上發揮更大的作用。

(3) 特朗普的競選政治需求

首先,本文分析2016年特朗普的當選及其內閣構成。關于特朗普當選的原因主要有以下兩點:一是在特朗普政府及其選民看來,全球化與自由貿易使美國的制造業空心化,造成了國內的一系列分配不公及失業問題,修正與中國等國家的經貿關系、重新配置國際經濟資源是其主要訴求。二是這一部分選民強烈的政治訴求使以特朗普所代表的民粹主義勢力迅速上升,幫助特朗普成為美國總統。特朗普上臺之后,其組建的政府內閣是歷屆政府中最具商業氣息的,出身工商業的各部門領導人比例為26.7%,包括前埃克森美孚董事長兼執行總裁、國務卿雷克斯·蒂勒森 (Rex Wayne Tillerson),前對沖基金投資者和好萊塢金融家、財政部長史蒂文·姆努欽,華爾街資深投資人士、商務部部長威爾伯·羅斯 (Wilbur Louis Ross),億萬富翁慈善家和教育活動家、教育部部長貝琪·德沃斯 (Elisabeth Betsy DeVos)。 Drew Desilver, “Trumps Cabinet will Be One of Most Business-heavy in U.S.History,” Pew Research Center, January 19, 2017,https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/01/19/trumps-cabinet-will-be-one-of-most-business-heavy-in-u-s-history/,訪問時間:2019年6月15日。特朗普還曾提名前CKE餐飲集團首席執行官安德魯·普斯德(Andrew Puzder)擔任勞工部部長,但普斯德因受到反對而退出提名。特朗普內閣成員的商業背景涉及石油能源、投資銀行等多個行業,其利益也需要在中美貿易談判中得到保障。對于特朗普而言,對華加征關稅的政策符合其商人視角下扭轉美國在中美貿易中不利局面的需要,而發動對華貿易戰也符合其決策和執行風格。特朗普“內向性”的政策導向催生了中美貿易摩擦,并且使得中美貿易談判面臨巨大的不確定性。投資審查、反傾銷訴訟、“301調查”、關稅戰不斷加碼,中美兩國經濟的繁榮與穩定乃至整個世界貿易體系的穩定都受到了巨大的沖擊。

其次,特朗普采取強硬的對華政策有利于其爭取連任。在經濟層面上,貿易談判要求中國購買大量的美國農產品,可以實現特朗普對忠實選民的承諾;高科技領域中美競爭的加劇也使其可以爭取到部分中產階級的選票;特朗普政府關于中國違反WTO規定搶走500萬以上美國工人就業機會的宣傳,也使其可以獲得大量中下層白人民眾的支持;軍工集團的武器裝備出口也可以當作美國拉動經濟發展的重要手段,解決部分就業問題,平衡外匯收支、減少貿易逆差。在政治層面上,特朗普挑起貿易摩擦、維護美國利益的政治背書效應已經達成,這種信守競選承諾的形象也會為他爭取到更多的保守派選民。在軍事層面上,對外軍售可作為美國推行外交政策的重要工具,通過武器售賣達到對購買一方的政治、資源、外交和軍事控制,對臺武器售賣便是美國牽制中國的重要籌碼。

在即將到來的2020大選中,特朗普的競選口號是“讓美國保持偉大”和“作出承諾, 履行承諾”。縱觀特朗普現階段對于其競選承諾的履行情況,其政績主要集中在軍事和移民問題上,擴大國防開支保障軍人福利、限制和管控移民等方面已經取得了一定的成效。有媒體對特朗普競選承諾的履行情況作了統計:已履行的承諾占比17.6%,已妥協的承諾占比10.8%,背棄的承諾占比16.7%,被擱置的承諾占比27.5%,推行中的承諾占比27.5%。“Trump-O-Meter: Tracking Trumps Campaign Promise,” PolitiFact, https://www.politifact.com/truth-o-meter/promises/trumpometer/,訪問時間:2019年11月4日。特朗普所注重的承諾中排名前五的分別為廢除奧巴馬醫改、修建美墨邊境墻、暫停接收來自恐怖主義易發地區的移民、為每個人減稅以及降低商業稅率。其中前兩項止步不前,而后三項在履行后也產生了很大的爭議。特朗普在近期簽署的2019年度預算法案削減了醫療保險,其廢除奧巴馬醫改的承諾被長期擱置,允許個人從稅收中扣除醫療保險保費的承諾則被完全背棄。并且,特朗普聲稱的增加200億美元聯邦預算為民眾提供更多的學校選擇的承諾也處于擱置狀態。Ibid.與此同時,特朗普雖然在軍事和移民問題上做出了政績,經濟上追求的回歸產業資本卻使得大多數民眾的日常經濟狀況出現下滑。

過去三年,特朗普的政績不盡如人意,貿易戰也使得美國的經濟形勢面臨走低的風險,此時對華采取強硬政策更能夠凸顯其對中美戰略競爭的定位,增強其在經濟、軍事以及外交政策上的合法性,同時在一定程度上將國內矛盾轉移到國際層面,增強美國民眾對于其政策的支持度,為2020年大選贏得更多籌碼。

現代保守主義有宗教、民族主義以及經濟增長三大支柱,而“特朗普主義”是一個兼具民族主義與民粹主義、游離在左翼和右翼立場之間的保守主義派別。龐金友:《當代美國保守主義的譜系與危機》,《當代世界與社會主義》2018年第1期,第112—120頁。特朗普現任國家安全顧問為資深鷹派人士約翰·博爾頓,對華政策上始終采取極強硬立場;而他曾經的“意識形態管家”史蒂芬·班農也反映出特朗普與保守主義的政治聯盟。為了保證2020年大選中的連任,特朗普需要更加密切地與右派保守主義群體以及軍工利益集團進行合作,保障足夠的競選資金和選票,由此右派保守主義、軍工利益集團以及特朗普的政治競選需求三方合流共同決定了美國強硬的對華立場,其在短期內并不會得到緩解,甚至有可能出現加劇的態勢。

2. 時間視野

戴爾·科普蘭的貿易預期理論認為,一個國家對于自己與其他國家之間的貿易預期,可能影響兩國之間是否發生戰爭,這會帶來國家經濟收益和國家安全之間的選擇:國家除了要考慮貿易合作中的相對收益,還要擔心經濟依存所帶來的貿易脆弱性和敏感性。羅伯特·基歐漢、約瑟夫·奈:《權力與相互依賴》,門洪華譯,北京大學出版社, 2002 年,第19頁。對于一個國家而言,在大多數情況下國家安全要比經濟收益更重要張敦偉:《貿易預期會改變和平局勢嗎?——“經濟依存與戰爭”述評》,《戰略決策研究》2018年第3期,第81—98頁。,其對于長期衰落的恐懼往往會戰勝對于當前收益的追求。

大衛·埃德爾斯坦(David M.Edelstein)指出,國家往往面臨“即刻還是以后”的選擇困境(“now or later” dilemmas)。對于單個國家而言,它可以選擇承擔短期成本來解決潛在的長期問題,也可以選擇現在冒險獲取利益,但在未來付出更大的成本來解決問題。具有較長時間視野的國家更傾向于前者,它們寧愿現在就采取行動,保障國家長期的未來發展。相反,具有較短時間視野的國家則希望保持低水平短期成本,推遲問題的解決。對于國際問題的應對,選擇開展合作還是沖突是各國不同時間視野下互動的結果。在大國興衰的背景下,一個衰落國對崛起國的雄心越是不確定,它就越傾向于放棄可能造成資源浪費的競爭,采取合作態度。而對于崛起國來說,它越是意識到增長的長期戰略收益,就越有可能進行合作,以避免自己成為衰落國的短期目標。這種互動意味著,短期合作有時會使一個衰落國看不到一個崛起國所帶來的長期威脅。David M.Edelstein, Over the Horizon, Time, Uncertainty, and the Rise of Great Powers (Ithaca: Cornell University Press, 2017).中美關系的發展呈現長期的不確定性特征,沖突與合作共存是中美各領域交往的常態,這一方面是由于中國在國際事務上長期的韜光養晦以及友好合作的態度使得中美實現合作雙贏,另一方面是由于中國與美國迥異的政治經濟體制以及增長的實力使美國長期對中國懷有戒心。為此,美國對中國長期采取接觸政策,試圖將中國納入其主導的國際框架之內,通過制度內的約束來影響進而控制中國的發展方向。然而我們也可以發現,從克林頓政府的對華接觸政策,到小布什政府將中國定位為負責任的利益攸關方,再到奧巴馬政府要求中國遵循國際秩序,美國在保持對華接觸的同時,其融合約束的主張也逐漸轉為遏制。袁鵬:《中國新一輪改革與中美“新型大國關系”》,《現代國際關系》2014年第11期,第3—5頁。

具體來看,奧巴馬及其之前的歷屆政府在中美關系面臨高度不確定性之時,選擇與中國開展合作更符合其發展收益。美國國內經濟的發展需要中國的市場與貿易,而諸如朝核問題、氣候變化等全球安全治理問題也需要中國的合作。自2001年以來,中美經貿關系的發展經歷了從友好合作到競爭合作、再到貿易戰的三個階段。從2005年到2008年,中國堅持以國內的經濟發展為中心,在全球范圍內與美國保持友好關系,美國也采取較為務實的態度,將發展對華貿易作為促進美國經濟繁榮的手段之一。張麗娟:《中美商務外交與亞太貿易機制》,《當代世界社會主義問題》2014 年第 4 期,第72頁。2008年以后,中國的快速發展使得奧巴馬將中國定位為新興全球大國,在對華政策上采取雙軌制,同時推進美國與中國、美國與其他亞洲國家的雙邊關系和高層接觸。此外,美國也通過政府干預抑制中國在美國本土過快的投資增長,以限制中國在美力量的發展。Kenneth Lieberthal and Jonathan Pollack,“Establishing Credibility and Trust,The Next President Must Manage Americas Most Important Relationship,”Brookings,March 16, 2012,https://www.brookings.edu/research/establishing-credibility-and-trust-the-next-president-must-manage-americas-most-important-relationship/,訪問時間:2019年6月9日。根據美國財政部的最新數據統計,截止到2019年5月,中國持有美國國債11102億美元。U.S.Department of the Treasury, “Major Foreign Holders of Treasury Securities,” June 17, 2019,http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt, 訪問時間:2019年6月18日。由于中美貿易總額巨大,且中國是持有美國國債的首位債權人,與中國的貿易合作以及亞太地區的貿易機制關乎美國經濟的長期穩定發展。在2013年中美領導人加州會晤之后,中方表示要發展中美新型大國關系,而美國則表示要建立基于“務實合作和建設性處理分歧”的大國關系新模式。王緝思、仵勝奇: 《中美對新型大國關系的認知差異及中國對美政策》,《當代世界》2014年第10 期,第2—7頁。綜上,2016年及以前,美國總體期望中國與美國和其他國家一道維持、適應和提升和平的國際體系并確保其成功。US Department of State Archive, “Deputy Secretary Zoellick Statement on Conclusion of the Second US-China Senior Dialogue,” December 8, 2005,https://2001-2009.state.gov/r/pa/prs/ps/2005/57822.htm.

在中國經濟不斷發展的過程中,美國對于中美互動的看法也逐漸轉向長期視野,“中國崩潰論”漸漸銷聲匿跡,中國的崛起及其對美國的挑戰則成為美國學界政界爭論的焦點。中國經濟的快速增長使得美國擔心中國崛起對其全球霸權形成挑戰,而合作與遏制的相互作用使得美國的對華外交政策長期處于高度敏感區。希拉里在2011年10月發文稱,美國應當大幅增加在亞太地區的外交、經濟、戰略和其他方面的投入,并強調地緣政治的未來取決于亞洲。Hillary Clinton, “Americas Pacific Century,” Foreign Policy, October 11, 2011, https://foreignpolicy.com/2011/10/11/americas-pacific-century/, 訪問時間:2019年6月18日。李侃如也認為,美國的“亞太再平衡”戰略在軍事力量、國際責任以及經貿投資等方面顯示出美國重振其亞太影響力的意圖。Fred Dews, “Pivot,Rebalance, or Reinvigorate? Words Matter in US Strategy toward Asia,” Brookings, April 21, 2014, https://www.brookings.edu/blog/brookings-now/2014/04/21/pivot-rebalance-or-reinvigorate-words-matter-in-u-s-strategy-toward-asia/, 訪問時間:2019年6月18日。伴隨著中美東亞地緣競爭的緊張程度不斷上升,美國將中國定位為挑戰國而本國為守成國的格局也愈發清晰。在大國興衰的背景下,一個衰落的國家對一個崛起的國家有越高的敵對預期,它就越有可能擁有更長的時間視野,并采取競爭策略。David M.Edelstein, Over the Horizon, Time, Uncertainty, and the Rise of Great Powers (Ithaca: Cornell University Press, 2017).

當今中美面臨著戰略競爭,中國有著實現中華民族偉大復興的堅定決心,中國的政治影響力不斷增強,在國際事務中也開始承擔更多責任,“一帶一路”倡議的發展也使得中國的經濟影響力逐漸從亞洲擴展到全球。因此,對于美國而言,中國發展道路的不確定性大大降低,中國的實力增長會最終動搖美國建立的霸權體系。而對于中國而言,由于依舊處于快速增長期,對美國采取合作態度維持和平穩定的國內外局勢更符合中國的長期戰略收益。由此,中美兩國的對外策略出現偏差,在美國優勢主導下,中美逐漸轉向戰略競爭。當前,美國更加注重優勢主導戰略,即憑借其現有的政治、經濟和軍事實力打壓潛在的挑戰者,確保持續優勢以維護其世界領導地位;Barry Rosen and Andrew L.Ross, “Competing Visions for U.S.Grand Strategy,” International Security, Vol.21, No.3, 1996 /1997, pp.5-53.而中國則推行全面深化改革,不斷提高自身的經濟政治實力,中美關系的復雜性和脆弱性明顯增大。袁鵬:《中國新一輪改革與中美“新型大國關系”》,《現代國際關系》2014年第11期,第5—6頁。

總而言之,由于時間視野的限制以及兩國對于未來關系的不確定性預期,在20世紀美國沒有遏制中國的發展,而是選擇與中國在經濟貿易、全球治理等各個方面開展合作,實現雙方的短期獲益。而今天由于中國實力增長以及中國發展道路不確定性的降低,美國更加注重其未來霸權地位的維持,因此放棄短期在經貿合作、全球治理等方面的收益,選擇以競爭和遏制來應對中國未來的發展壯大。

3. 收益衡量

接下來本文從收益衡量的角度分析美國對華的戰略選擇。絕對收益和相對收益是國際關系理論中影響較大的兩種分析方法。Robert Powell, “Absolute and Relative Gains in International Relations Theory,” The American Political Science Review, Vol.85, No.4, 1991, pp.1303-1320.理解國家追求相對收益和絕對收益的行為及其動機,有助于利用相關理論解釋中美戰略競爭,即兩國采取不合作行為的根源。

“相對收益”概念出現于經濟領域。15世紀在政治專制主義主導的社會中發展起來的重商主義,以最大限度地擴大國家權力和財富為目的,主張國家間關系屬于零和博弈,一國順差必然導致另一國逆差,因此一國必須采取積極行動,在國際貿易中保持順差。秦亞青:《國際制度與國際合作——反思新自由制度主義》,《外交學院學報》1998年第1期,第41—48頁。由于國家財富與國力最終可以相互轉化,相對收益因此同樣適用于安全領域。新現實主義認為,與存在從屬關系、具有等級的國內政治系統相比,國際系統的各部分是平等的,是無政府的、分權的狀態,具有缺乏秩序和組織的顯著特征。正如微觀經濟學中“市場”形成于“經濟人”之間的互動行為,國際政治系統是由關注自我的單元——國家的共同行為形成的。無政府狀態下,國家的目標是確保自身的生存,如果國家不能實現預期目標,國際環境將對其不利,因此國家對成本很敏感。肯尼思·華爾茲:《國際政治理論》,信強譯,上海人民出版社,2003年,第118頁。這一假設對應了國家對相對收益的重視,并解釋了合作難以實現的原因。

沃爾茲 (Kennth N Waltz)認為,國際政治的結構以兩種方式限制了國家間的合作。首先,國家擔心對可能的收益進行的分配會對其他國家更為有利;其次,一國擔心合作的開展及商品和服務的交換導致自己依附于其他國家。同上,第139頁。第一種方式進一步解釋了國家關注相對收益而非絕對收益的原因。沃爾茲指出,在無政府狀態下,國家以確保生存為目標,遵循自助原則進行互動。當面對共同獲益的合作可能性時,處于不安全中的國家必須考慮利益將如何分配。這導致它們通常要詢問的并非“我們雙方都能獲益嗎”,而是“誰將獲益更多”。在對預期的獲益進行分配時,一國可能利用它的不均衡獲益,去損害或毀滅另一國。只要每一方都擔心對方會利用其增加的能力,那么即便在雙方都能獲得豐厚的絕對收益時,這一前景也不能促使他們進行合作。同上,第139頁。阻礙合作的可能并不在于任何一方的意圖,而是國家的不安全的狀態,即對對方未來意圖和行動所懷有的不確定性及疑慮。在這種情況下,新現實主義認為,國家更重視相對收益,從而使國際合作更難實現、更難維持和更依賴于國家權勢。

“絕對收益”概念繼承于自由經濟學派的觀點。秦亞青:《國際制度與國際合作——反思新自由制度主義》,《外交學院學報》1998年第1期,第41頁。大衛·李嘉圖(David Ricardo)的比較優勢理論認為,比較優勢是貿易雙方均獲利,從而構成合作的基礎,在這種情況下,國家是單向行為體,只考慮自身收益而不考慮對方收益。新自由制度主義提出了類似的主張,認為雙方均可得益,即絕對收益為正,就具備了合作的條件。新自由主義始于對新現實主義的批判,通過引入絕對收益及國際機制,來解釋在國際結構不變的情況下,國家行為產生變化的原因。新自由制度主義采取了新現實主義的理論前提,即承認國際體系的無政府狀態,以國家作為分析單位,但同時認為國家間的沖突并非不可避免。新自由制度主義代表人物基歐漢指出,現實主義者強調的國際體系結構是國際關系的重要因素,但僅僅強調權力分配,無法解釋在國際體系結構緩慢變化的過程中國家之間出現的沖突與合作行為。同上,第44頁。

新自由主義者主張,在混合利益博弈中,國家目標是實現本國利益最大化,即追求絕對收益。國際合作建立在國家都是理性的個體主義者的假設之上,國家間收益是相互獨立的,一國不因他國獲益而受損。因此,作為理性的自我主義者的國家,并不關注相對收益,而僅僅關心自身絕對收益;國際行為體之間的相互依存以及他們所建立的國際制度的規約作用,都可以降低沖突的可能性,促成國家間合作。同上,第45頁。導致合作無法實現的主要限制并非對相對收益的關注,而是欺詐問題。

圍繞絕對收益和相對收益如何塑造一國對外政策、從而影響國家間互動這一問題,新現實主義及新自由制度主義學者開展了廣泛討論。約瑟夫·格里科 (Joseph Grieco)認為,新自由主義主張國家追求絕對收益,因此國家效用公式是U=V ?而現實主義強調國家的位置性,即使合作安排使各國絕對收益增加,但如果這種收益更有利于伙伴國,一國也會因為關注相對收益而拒絕合作,因此現實主義的國家效用公式是U=V-k(W-V)公式中,U是國家效用,V是國家本身的收益,W是伙伴國的收益,k是對收益差距的敏感系數。 k值增大的情況包括:兩國是長期競爭關系,涉及的是安全而非經濟事務,國家的相對權勢衰弱等。格里科的現實主義公式表明,一國的損失并不一定源于他國的獲益,而可能源于與他國的收益差距。Joseph M.Grieco, “Anarchy and the Limits of Cooperation: A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism,” International Organization, Vol.42, No.3, 1988, pp.485-507.

鄧肯·斯奈德(Duncan Snidal)利用相對收益對大小國家之間的互動、霸權的合作與衰落等現象進行了解釋。斯奈德指出,國際政治中存在一個普遍觀點:包含大小國家的國際合作效果比大國單獨行動的效果更好。主張相對收益的理論認為,小國對相對收益的考慮將導致它們拒絕與大國合作,大國為了促成合作,可能給小國提供超過平均收益的份額。斯奈德認為,這種有利于小國的合作性安排會有助于小國縮小與大國的差距,促使大國衰落。這種相對優勢的下降,會增加大國在與其他國家關系中對相對收益的關注,尤其是對正在上升的挑戰者。Duncan Snidal, “Relative Gains and the Pattern of International Cooperation,” The American Political Science Review, Vol.85, No.3, 1991, pp.701-726.對對外貿易和投資關注的改變,是相對優勢變化的指標,當前美國在與中國及其他國家進行貿易往來的過程中,積極改變規則以利于自己,這與戰后初期美國接受歐洲和欠發達國家的特殊例外完全不同。

邁克爾·馬斯坦丹諾(Michael Mastanduno)通過考察20世紀80年代美國對日本三個領域的工業政策變化,探討相對收益的關注在多大程度上影響美國的對外決策,一定程度上呼應了斯奈德的主張。馬斯坦丹諾的結論是,相對收益對外交決策的影響是有條件的。國際結構的變化,即美國的相對衰落、日本經濟地位的相對上升,以及外部軍事威脅的減弱,導致美國對相對收益的整體敏感性增長。但在國內層面,不同機構的制度功能所反映的偏好也會影響政策制定。因此,在對日本的問題上,追求相對收益而制定的政策在不同領域的范圍和程度有所不同,如在衛星領域相對收益的影響十分顯著,而在電視領域則完全不顯著。Michael Mastanduno, “Do Relative Gains Matter? Americas Response to Japanese Industrial Policy,” International Security, Vol.16, No.1, 1991, pp.73-113.馬斯坦丹諾對日美貿易戰的案例的分析,給中美貿易戰提供了參考。

圍繞相對收益和絕對收益的討論,是20世紀新自由制度主義與新現實主義論戰的一部分,給國家間沖突和合作行為注入了新的思考,而投射到今天對中美貿易戰爆發原因的探究,絕對收益和相對收益仍在為學者提供有益的分析視角。

王孜弘將貿易戰原因歸結為體制差異。保持對中國的相對優勢,抑制中國崛起,是美國發動貿易戰的重要原因但并非根本性原因。因為在經濟領域和技術領域,美國對中國的相對優勢仍然非常明顯,與美國綜合實力相對差距最小的并非中國,而拉大差距的最好辦法也并非傳統的加征關稅。因此,貿易赤字雖然重要,但只是表層問題,深層原因在于美國對中國的體制不認同,美國認為中國的體制將會破壞市場規則并損害美國經濟。但事實上,當前國際體制主要由歐美國家參與設計,有利于美國維護既得利益,推動中國融入,有助于其保證相對收益。王孜弘:《體制認定與經貿糾紛:美國對華貿易戰的原因分析》,《美國研究》2019年第5期,第49頁。宋國友指出,中美政治和經濟關系發展不平衡是中美關系的顯著特征之一,中美政經關系存在發展悖論,缺乏同步性。這種悖論是20世紀90年代后出現的,冷戰后隨著國際體系中政治安全結構趨向單極化,美國對華政治戰略側重于相對收益,而在經濟領域由于實力不足,面臨日歐挑戰,美國對華經濟戰略強調絕對收益。宋國友:《相對收益、絕對收益和中美政治與經濟關系發展悖論》,《世界經濟研究》2004年第9期,第8頁。學者同時指出,美國對華經濟政策不會永遠注重絕對收益而忽視相對收益,美國對相對收益的追求以長期和累積的形式表現出來,包括將中國融入世界體系和擴大不對稱性經濟相互依賴。

綜合新現實主義和新自由制度主義的理論成果、學者圍繞中美貿易戰的分析論述以及中美實力對比變化情況,本文認為,相對收益對美國對華政策的塑造作用正逐漸顯著。

白大范對2001年以來美國對華貿易政策進行了回顧。2001—2008年小布什執政期間,美國對華貿易政策呈現接觸與遏制并存的特點。“9·11”事件后,小布什積極支持中國加入WTO,并允許中國在過渡期內逐步開放國內市場。隨著中美貿易出現失衡趨勢,小布什政府對中國的要求從敦促中國遵守貿易規則轉變為監督中國履行入世承諾。2009—2016年奧巴馬執政期間,美國政府更強調與中國的合作,體現自由貿易和實用主義兼容的特點。但隨著金融危機的加深,美國對華貿易逐步擴大,促使美國在對華貿易方面采取進一步保護主義措施。2016年特朗普執政以來,中美貿易摩擦不斷,2018年初,美國以中美貿易巨額逆差為由,對中國輸美商品加征高額關稅,挑起中美貿易戰。白大范:《2001年依賴的美國對華貿易政策:文獻綜述》,《經濟視角(下)》2012年第3期,第69頁。

總體而言,近三屆美國政府對華貿易政策與中美建交后到冷戰結束的階段相比,體現出更強的競爭態勢和保護主義傾向,對相對收益的關注上升。如前所述,大量數據表明,中國經濟與美國的差距不斷縮小。任澤平、羅志恒、華炎雪:《中美經濟實力對比》,2019年6月2日,https://mp.weixin.qq.com/s/zQKfm7mVj-4wIDL127yiUg,訪問日期:2019年6月5日。有學者以1999—2009年美國GDP占全球份額的下降以及聯邦債務的增加為基礎,說明了美國經濟實力相對中國出現了下滑。Joseph M.Parent and Paul K.MacDonald,“The Wisdom of Retrenchment: America Must Cut Back to Move Forward,” Foreign Affairs,Vol.90, No.6, 2011, pp.35-36; Roger C.Altman and Richard N.Haass, “American Profligacy and American Power: The Consequences of Fiscal Irresponsibility,” Foreign Affairs, Vol.89, No.6, 2010, pp.27.到2017年,美國的GDP占全球總量的比重為24.02%,相比于2009年上升了0.09%。對比同期,中國的GDP占全球總量的比重從8.48%上升到15.16%。U.S.Department of the Treasury, “Major Foreign Holders of Treasury Securities,” June 17, 2019,http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt, 訪問時間:2019年6月18日。中國經濟總量從1980年的3053.5億美元增長至2018年的134100億美元。International Monetary Fund, “GDP Current Prices,” https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/CHN, 訪問時間:2019年8月8日。中國目前是全球經濟增長的最大貢獻者,2018—2019年,中國對全球經濟增長的貢獻率為27.2%,美國為12.3%;預計2022—2023年,中國對世界經濟增長的貢獻率為28.4%,美國為8.5%。Alexandre Tanzi and Wei Lu, “Where Will Global GDP Growth Come From in the Next Five Years?” Bloomberg, October 28, 2018, https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-28/where-will-global-gdp-growth-come-from-in-the-next-five-years,訪問時間:2019年8月9日。根據經濟與發展合作組織的預測,中國的人均潛在實際GDP增長率在2000—2007年、2008—2018年、2019—2030年、2031—2060年分別為9.8%、7.7%、4.2%及2.2%。同期美國的增長率分別為1.5%、1.0%、1.1%及1.5%。中國未來經濟發展趨勢良好,經濟發展對于世界經濟增長的貢獻率以及人均GDP增長潛力均遠高于美國。Organization for Economic Co-operation and Development, “OECD Economic Policy Papers: The Long View: Scenarios for the World Economy to 2060,” July 2018, https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/b4f4e03e-en.pdf?expires=1565336613& id=id&accname=guest&checksum=C79F1753507F03D5E282D679C3C0BD22,第15—16頁,訪問時間:2019年8月9日。

在相對實力變化的背景下,結合斯奈德Duncan Snidal, “Relative Gains and the Pattern of International Cooperation,” The American Political Science Review, Vol.85, No.3, 1991, pp.701-726.對于大國小國合作互動的分析,有助于理解相對收益在美國對華政策制定中影響力的上升趨勢。從中美建交至冷戰結束,美國綜合實力相較于中國具有明顯優勢,為了促成合作,謀求長期性、累積性相對優勢,即推動中國融入美國主導的世界體系,并構建不對稱性的經濟相互依賴,美國舍棄短期相對收益,與中國達成合作,保持了良好的經貿往來。但隨著中國改革開放取得的發展日益顯著,與美國的實力差距逐漸縮小,如格里科在效用公式中呈現的,美國對相對收益的敏感程度,如格里科在效用公式中呈現的,呈現上升趨勢。美國以中美巨額貿易順差為由挑起貿易戰,但造成中美貿易失衡的深層次原因具有長期性和根本性,如中美經濟結構和全球價值鏈分工地位差異、美元國際儲備貨幣地位、限制對華高科技出口以及美國大量跨國企業在中國投資等,這些導致貿易差額的原因并非通過加征關稅就能得以解決。任澤平、羅志恒:《中美貿易失衡的根源》,2018年4月1日,https://mp.weixin.qq.com/s/YJeY2m-TgrDiKkX-yNo5Jw,訪問時間:2019年6月5日。結合貿易戰中美方反復要求的知識產權保護、強制性技術轉移等條款,美國真正關注的是高新技術產業的發展差距及其對國家綜合實力的長遠影響。陳繼勇:《中美貿易戰的背景、原因、本質及中國對策》,《武漢大學學報(哲學社會科學版)》2018年第5期,第72頁。美國預見到,科技發展的差距縮小將直接導致相對收益的分配變化,而此前希望中國融入美國主導的國際體系而做出的短期利益讓步并未收獲成效,對長遠相對收益的考量促使美國通過貿易戰擴大當前及未來與中國相對收益的差距。

與此同時,我們必須認識到,相對收益對美國決策的影響是方向性的。參考馬斯坦丹諾對日美貿易戰的分析框架,要探究貿易戰爆發的直接誘因和美國重點打擊的領域等內容,須將國內系統的互動結果,如右派保守主義的上升、總統個人的偏好和現實需求以及利益團體的游說力量等,與美國國內對于中國發展的時間視野判斷的調整相結合,此外還要結合地緣及安全要素,如“一帶一路”倡議的提出和美國及其盟友關系的變化等情況,才能形成對中美貿易戰更全面的認識。

四、 結 語

美國學者蘭普頓認為,中美雙方的戰略互疑是影響兩國關系的核心問題。David M.Lampton, “Power Constrained: Sources of Mutual Strategic Suspicion in U.S.-China Relations,” the National Bureau of Asian Research, June 1, 2010,https://www.nbr.org/publication/power-constrained-sources-of-mutual-strategic-suspicion-in-u-s-china-relations/,訪問時間:2019年6月10日。美國長期存在對中國國家政治制度以及國家發展模式的疑慮趙梅:《警惕麥卡錫主義在美國沉渣泛起》,《現代國際關系》2018 年第6期,第5—6頁。,加之溝通不足以及對于彼此實力的錯誤評估,導致中美之間的“安全困境”不斷深化。江憶恩、胡若愚: 《中美關系的穩定性和不穩定性——回應閻學通的“假朋友”理論》,《國際政治科學》2012年第2期,第107—132頁。同時,由于特朗普上臺后對所謂“中國威脅”的一再強調以及一系列對抗政策的出臺,對中國崛起的擔憂態度已成為美國社會的主流,使得兩國在經貿領域的摩擦逐漸外溢到科技、軍事、國際制度等各個領域。

中美貿易摩擦僅僅是中美戰略競爭在經濟領域的最早體現。本文首先闡釋了中美在經濟領域的摩擦如何外溢到安全、人文交往以及國際制度等多個方面,進而對中美貿易摩擦加劇的中美戰略競爭背景進行分析。目前學界對中美戰略競爭的研究主要著眼于體系層面,而本文則選擇從美國國家層面出發,思考中美戰略競爭背后的深層根源。

本文認為,在美國國家層面,國內政治、時間視野、收益衡量三個方面的變化共同推動中美走向戰略競爭。美國國內保守主義右派、軍工利益集團和特朗普競選考量三方合流,與國際和體系層面的原因一道,導致美國在中美互動的時間視野上發生了由短期視野向長期視野的轉換。在利益衡量方面,美國也從過去更關注絕對收益轉而更關注相對收益。當前中美雙方對于未來關系的走向都沒有充足的信心,雙方“邊走邊談”的問題處理方式也為中美關系走向增添了更多變數。中美戰略競爭已經成為共識,但競爭也不等于敵對和不可調和,中美雙方依舊要積極尋找可以開展合作的領域,促進共同繁榮和發展,維護世界的和平與穩定。