新中國成立以來歷史教育在高校思想政治理論課中的演進及其特點

① 有關高校思政課程演變的研究,參見:顧海良.高校思想政治理論課程體系的演化及其基本特點[J].教學與研究,2007(2);石云霞.高校思想政治理論課程建設史研究[M].武漢:武漢大學出版社,2006.有關歷史教育在高校思政課中演變的研究,參見:劉輝.中國人民大學與建國初高校“新民主主義論”、“中國革命史”課程的開設[J].教學與研究,2008(11);姬麗萍.新中國成立后高校思想政治理論課程體系內中國近現代史教育的演進[J].中共黨史研究,2010(11);耿化敏.中國人民大學與高校中國革命史課程的創設與停開(1950—1957)[J].黨史研究與教學,2012(6).

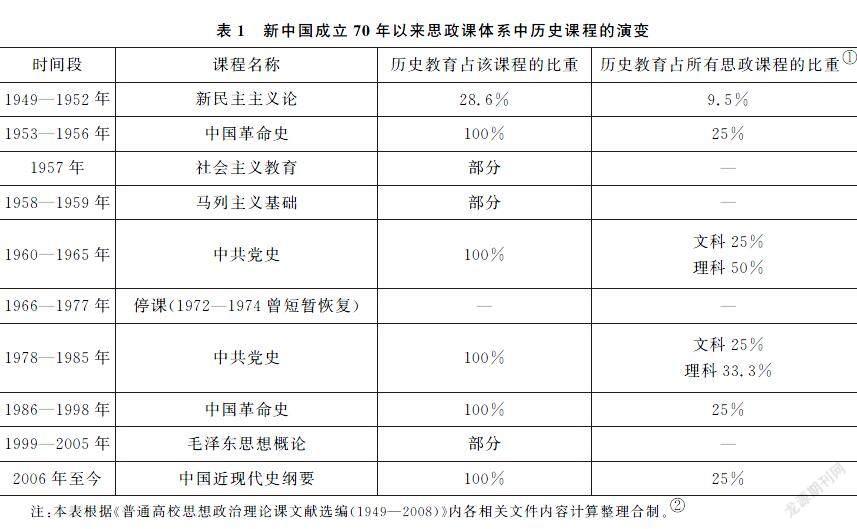

[內容提要] 新中國成立伊始,歷史教育即被納入高校思想政治理論課程體系之中,70年來經歷了萌芽初創、曲折發展和趨于成熟三個階段。歷史教育在高校思政課程中的演進過程,反映了中國共產黨重視歷史教育的傳統,課程的頻繁變動根源于現實政治的變遷,教材、教法、師資等方面呈現出隨時代而動和日益正規化的特點。客觀總結歷史教育在高校思政課程中演進的歷史經驗,對推進思政課程中的歷史教學改革與發展具有重要的意義。

[關鍵詞] 高校思想政治理論課;歷史教育;新中國70年;演進;基本特點

[作者簡介] 劉芳,歷史學博士,中國地質大學(北京)馬克思主義學院講師。

歷史是最好的教科書,也是最好的清醒劑。中華民族歷來有知往鑒今的優良傳統,中國共產黨的歷代領導人也都非常強調近現代史、黨史對資政育人的關鍵作用。黨的十八大以來,習近平總書記更是將歷史思維提高到檢驗領導干部能力的戰略高度。新中國成立70年以來,我國高校思想政治理論課在重視理論教育、道德與法律教育的同

時,十分重視歷史教育,注重發揮歷史教育的功能以達到政治教育的目的。其最突出的表現就是在高校思想政治理論課程中設置歷史教育課程。雖然已經有研究者關注到了高校思政課程中歷史課程近幾十年來的變化,但多是圍繞課程名稱的演變進行梳理,而相對忽視了對歷史課程本身的演進規律、特點及其在整個思政課程體系中地位的變化。①

本文試圖對整個高校思政課程體系

中的歷史教育進行探究,不僅考察新中國成立70年以來的演進內容、基本特點和原因,而且探究歷史教育與政治教育的關系,最終在此基礎上對當下思想政治理論課程教學的實施提供一些經驗與啟示。

一、 新中國成立70年以來歷史教育在高校思政課中的演進過程

新中國成立以后,高校思政課中的歷史教育歷經了“新民主主義論”“中國革命史”“社會主義教育”“馬列主義基礎”“中共黨史”“毛澤東思想概論”“中國近現代史綱要”的大致過程。

1. 歷史教育在高校思政課中的萌芽初創階段(1949—1956年)

新中國成立初期,為改造大學生的思想,確立馬克思主義在意識形態的領導地位,教育部廢除了國民黨的“黨義”“三民主義”等課程,在各大學添設“新民主主義論”“政治經濟學”和“辯證唯物論與歷史唯物論”等馬列主義課程。這三門公共必修課分別在綜合性大學及財經藝術院校的一、二、三年級開設,課時均為一學年,先是在華北地區各高校實施,兩年后在全國普遍推廣。其中,“新民主主義論”是1949年以后我國高校最早開設的包含歷史教育內容的政治理論課,在教育部列出的該課程的七章內容中,前兩章“中國革命的歷史特點”和“中國新民主主義革命史”均與中國近代歷史相關。[1]

1953年2月,在原有三門政治理論課的基礎上,教育部發出指示,增開“馬列主義基礎”課程。與此同時,教育部發現“新民主主義論”課程存在較大的重復講授問題,該課程的政策部分與學生們已在高中學過的“共同綱領”課程重復,經濟部分又同他們即將學習的“政治經濟學”重復,遂于6月份決定,自當年秋季學期開始,為高校一年級學生開設“中國革命史”,全面取代“新民主主義論”。[2]該課程旨在通過全面介紹和闡述中國革命歷程中豐富的歷史經驗和重要的文獻著述,講授包括中國革命興起的客觀社會條件、中國人民革命斗爭的發展歷程與發展規律等在內的關鍵問題,使學生了解中國共產黨的路線方針與中國革命的艱辛困苦,認識中國革命道路的必然性和規律性,提高愛國主義覺悟,增強歷史責任感,自覺以革命的精神武裝自己。

事實上,新中國成立初期我國的思政課程體系直接采用蘇聯高校通行的模式,即按照馬克思主義的三個組成部分(哲學、政治經濟學和科學社會主義),開設辯證唯物論與歷史唯物論、政治經濟學、馬列主義基礎(聯共黨史)三門課程。[3]“中國革命史”課程最早是由甫成立的中國人民大學的副校長成仿吾以及何干之等人提議設立的,他們主張“三加一”方案,強調“中國革命史”作為馬列主義與中國實際相結合的課程,不僅應該開設,而且還要突出它的重要性。中國人民大學在蘇聯專家持不同意見的情況下,于1950年在全國各高校中率先開設“中國革命史”課程,并成功將其經驗推廣至全國,使“中國革命史”成為全國高校統一開設的政治理論課。[4]1956年,高等教育部為了提高政治理論課的教學質量,對四門必修課的開設時間、學時、考核方式等進行了統一的規定。[5]其中,本科二年級開設的“中國革命史”的學時是最長的。

2. 歷史教育在高校思政課中的曲折發展階段(1957—1977年)

1956年,經過三年社會主義改造的中國宣布正式進入社會主義的新階段。然而,受蘇共二十大的影響,一些知識分子與青年學生由對“全面蘇化”教育路線的批判,滋生出對共產黨領導、社會主義道路的懷疑,進而引發了一場自上而下的整風“反右”斗爭,高校政治理論課教師成為被劃右派的重點對象。黨的八大后不斷強調思政課的戰斗性、階級性和斗爭性,中宣部、教育部決定改革政治理論課,原本以“中國革命史”課程使大學生認知馬克思主義中國化與中國革命必要性的目的,迅速轉變為改造大學生的思想:“有什么錯誤思想就批什么錯誤思想”,要讓大學生知曉無產階級專政和社會主義的本質。[6]

1957年8月,教育部和團中央聯合發出進行以反右派斗爭為中心的社會主義思想教育的通知,首先在中學和師范學校的思政課中施行,然后是中等專業學校,最后推廣到所有高校。[7]從當年12月開始,新中國成立初期形成的四門高校政治必修課被迫中止,所有本科生和研究生都只學習一門統一的課程——“社會主義教育”。教育部還規定,該課程以中宣部指定的毛澤東的論述(輔以一些馬列著作、黨的文件)為主要教材,每周學習8小時,其中課內學習4小時以上,要求學生精讀文件,充分討論,批判資產階級思想,堅定馬列主義立場。[8]

然而僅僅4個月之后,1958年4月教育部政治教育司又將“社會主義教育”改為“馬列主義基礎”,以其代替過去的“蘇共黨史”和“中國革命史”,同時規定在此之外,全國所有高校(二年制的專修科除外)都要開設“政治經濟學”和“辯證唯物主義與歷史唯物主義”。[9]雖然“馬列主義基礎”的課程名稱看似是以學習馬列主義原理為中心,但實際上核心內容則是研究中國革命的實際問題,以學習毛澤東的著作和國內外重大時事為主,反映的是中共對蘇共二十大后蘇共偏離社會主義路線的基本認識。

1959年4月到7月,教育部在連續召開思政課程教師學習會后,又將高校政治理論課改為“社會主義”“政治經濟學”“哲學”和“中共黨史”四門。[10]1961年4月,教育部發文明確規定,文、理、工、農、醫各專業和藝術、體育院校都要開設“中共黨史”課程。[11]“中共黨史”取代“中國革命史”,反映了以共產黨為中心的歷史敘事被擺在了歷史政治教育中更突出的位置。這無可指摘,但隨著進入60年代,極左思潮愈演愈烈,受意識形態的影響,高校政治理論課越來越變成“反對修正主義,同資產階級爭奪下一代”的重要環節。比如1964年中宣部、高教部、教育部聯合發文,明確要求政治理論課的根本任務是對青年“進行無產階級的階級教育,培養堅強的革命接班人”[12]。在此精神的指導下,當時的“中共黨史”課程特別強調以黨內兩條路線斗爭為中心把握中國共產黨的歷史,增強學生對共產黨和毛主席的熱愛與擁護。

隨著“左”傾錯誤的繼續發酵,尤其是“文化大革命”開始后,個人崇拜日益高漲,60年代中期以后的高校思政課逐漸放棄了以往對馬列主義、毛澤東思想的系統學習,取而代之的是斷章取義的“天天讀”“講用會”的“語錄”學習。1966年到1969年,高校所有課程停開。1970年秋季,高校陸續重新招生,思政課一開始只能圍繞毛澤東著作展開。[13-14]雖然1972年到1974年,中斷多年的“馬克思主義哲學”“政治經濟學”和“中共黨史”等課程曾經有過短暫的恢復,但在“文革”的特殊氛圍下,“中共黨史”仍舊“以階

級斗爭為綱”,以“革命大批判”取代課堂教學。1975年,“中共黨史”再度被停開,《毛主席語錄》和《馬克思 恩格斯 列寧論無產階級專政》的33條語錄全面引領思政課程的學習。

3. 歷史教育在高校思政課中的趨于成熟階段(1978—2019年)

“文革”結束后,社會主義現代化建設成為國家工作的重心,1977年高考制度恢復,教育事業迅速發展,高校教學工作逐漸步入正軌,政治理論課也開始在如何逐步實現正規化、如何適應國內外新形勢的發展變化、如何契合大學生心理需求等問題上尋求出路。歷史教育方面,最迫切的就是改變“以階級斗爭為綱”的指導方針,客觀地思考與評價共產黨、毛澤東的歷史貢獻。1978年4月,教育部在總結過去28年的高校理論課后,“為了充分發揮理論課對轉變學生思想的作用,培養又紅又專的人才”,明確規定高校普遍開設包括“中國共產黨黨史”在內的四門思政課程。這標志著歷經多年磨難的高校馬列主義理論課終于得以恢復。雖然這個文件本身的語言仍帶有較為濃厚的階級斗爭色彩,比如其中規定,“中共黨史”課的開設,是為了增進學生對“偉大、光榮、正確”的中國共產黨的認識,提高他們“繼續革命”的覺悟[15],但文件的整體思想已經開始體現出聯系實際的精神。此后,隨著改革開放的深入開展,為更好地履行為中國特色社會主義現代化培養合格人才的職責,高校思政課中的歷史教育仍不斷進行改革。

1985年8月,中共中央發出通知,對小學的思想品德課、中學的思想政治課和大學的馬克思主義理論課進行系統改革,并規定高等學校開設的四門思政課程中排在第一位的是“中國革命史”,要對大學生進行的四項教育中排在第一位的是“以中國革命史為中心的歷史教育”。[16]“中共黨史”再次回歸“中國革命史”,不僅內容更加廣泛,而且更加看重歷史規律的探索和總結。這項改革1986年開始在清華大學試點,1987年至1988年在全國普遍推廣。“85方案”中有關歷史教育的指導思想是正確的,它延續了十多年,有助于學生熟習和掌握中國國情,領會中國共產黨的路線、方針、政策,認同社會主義道路,積極承擔歷史責任。然而,隨著現實社會的發展,“中國革命史”也逐漸暴露出一個問題,即它能夠涵蓋1840年以后的民主主義革命和社會主義革命,甚至是改革開放前的探索社會主義建設時期,但對于1978年以后社會主義現代化建設時期的論述往往力不從心,怎樣看待改革開放前與后的聯系與區別尤其是個難題。

為此,一個解決方案就是將“中國革命史”無法容納的內容單設一門“中國社會主義建設”課程。1987年國家教委曾經決定同時開設這兩門課程,但這無形中增加了課時與學生負擔。1998年4月,按照中共中央1993年的指導高校思政課“要以學習建設有中國特色的社會主義的理論為中心內容”,以及1996年國家教委有關推動鄧小平理論進課堂、進教材作為“兩課”教學改革的計劃,中宣部、教育部聯合發出通知,要求用“毛澤東思想概論”取代原來的“中國革命史”,用“鄧小平理論概論”取代“中國社會主義建設”。[17]“98方案”不僅以兩門課程把革命史和建設史的部分區分開來,而且更加強調馬克思主義中國化的理論講授,并正式

形成了普通高校包括馬克思主義理論課體系馬克思主義理論課體系包括“馬克思主義哲學原理”“馬克思主義政治經濟學原理”“毛澤東思想概論”“鄧小平理論概論”“當代世界經濟與政治”等課程。和思想品德課體系思想品德課體系包括“思想道德修養”“法律基礎”“形勢與政策”等課程。在內的“兩課”教學體系。

2005年2月,中宣部、教育部再次對高校四年制本科的思政課程設置進行調整,“中國近現代史綱要”成為四門必修課之一,另開設有一些選修課。[18]“中國近現代史綱要”的開設成為“05方案”的一個重要特色,它反映了思政課程體系中的歷史教育在兼顧理論性的同時,知識性、學術性在不斷上升,不僅突出了大學生學習中國近現代歷史的重要性,而且很好地將馬克思主義中國化的偉大成果從史實和理論層面進行區分、對照講授。

二、 70年來歷史教育在高校思政課中演進的特點分析

1. 重視以黨史、革命史為中心的中國近現代史教育

70年來高校思政課程體系始終有重視中國近現代歷史教育的傳統,尤其是與中國共產黨、中國革命相關的歷史,并總體呈現出課程設置不斷規范化、視野日益開闊的特點。

1949年新中國成立后,雖然思政課中尚未設立獨立的歷史教育課程,但由于長期在國統區的舊知識分子和青年學生對共產黨的歷史知之甚少,所以亟須在教育部設立的三門偏重理論的思政課中加強歷史教育。因此,先是在“新民主主義論”課程的講述中增加了近代中國革命史的內容(占課程七章內容的兩章),而后1953年在原本的三門思政課之外設立獨立的“中國革命史”課程。事實上,早在延安時期,革命學校中就曾開設中國革命問題、中共黨史、中國革命運動史等課程,新中國成立后在“全面學蘇”的情況下“中國革命史”成為四門思政課中唯一一門不同于蘇聯課程體系的課程。1956年高教部還統一規定,“中國革命史”課程除歷史專業的學生外,其他系科的學生一律要修習。課程在本科第二學年開設,課程時長為一學年,分為136學時和102兩種學時。“馬列主義基礎”“政治經濟學”和“辯證唯物主義與歷史唯物主義”三門課程的學時都由各學校自定,可以為半年(68學時)或一年(102學時或136學時)。“馬列主義基礎”與“中國革命史”一樣,所有非本專業的學生都得學,而另外兩門思政課程在文科院系是可以不用開設的。[19]由此可見新中國成立初期對“中國革命史”的重視。

然而從1957年開始,受“左”傾思潮的影響,原先較為系統、規范的歷史教育逐漸被政治斗爭、階級斗爭教育取代。“中國革命史”停開,1957年開設的“社會主義教育”以毛澤東思想為主要講授內容,1958—1959年開設的“馬列主義基礎”課程從名稱看似乎是以學習馬列主義原理為中心,但其核心內容實際上仍是研究中國革命實際問題,以學習毛澤東的著作和國內外重大時事為主。直到1959年,在中央初步糾左期間,教育部對四門思政課重新作出規定,再次推出單獨的歷史教育課程,但與之前的“中國革命史”不同的是,“中共黨史”課程的設置進一步明確了共產黨史作為思政課程中歷史教育核心內容的地位。此后,經過“文革”中高校思政課的中斷與恢復,“中共黨史”課程前后共開設了十多年,但大部分時候處在“斗爭”“革命”的指導思想下,未能實現應有的教育作用。

改革開放以后,不僅思政課程重視歷史教育的傳統得到恢復,而且經過幾次改革,歷史課程同其他思政課程的關系不斷得到明確和科學化。從“85方案”以中國革命史為中心的歷史教育,到“98方案”淡化歷史知識、專注歷史理論的“毛澤東思想概論”,再到“05方案”正式設立“中國近現代史綱要”課程,反映了思政課程在歷史知識教育方面經歷的反復變動。“中國近現代史綱要”課程的設置,不僅是新中國70年以來思政課程體系中歷史教育始終受到重視的體現,而且說明了必須深入理解中共黨史、革命史,必須了解近代以來中國人民抗擊侵略和壓迫、尋求獨立與解放、實現國家繁榮富強和人民共同富裕的歷史,才能深刻領會為什么歷史和人民選擇了以馬克思主義作為指導思想的中國共產黨領導的中國革命和中國特色社會主義道路。自“05方案”之后,經過多年教學實踐,“中國近現代史綱要”課程取得了較為顯著的成效,2016年教育部進一步增加了“中國近現代史綱要”課程的學時,使其學時數在四門思政課程中學時僅次于“毛澤東思想概論”。

2. 教學目標和講授重點與現實政治緊密相關

70年來,作為思想政治理論課的歷史課程的變動是頻繁且巨大的,其根本原因在于此類課程與現實政治的密切聯系,它所反映的不僅是國內外形勢的變化,還有政治思想觀念的不斷更新。思政課程的改變又是為了政治服務的,所以即使同一門課在不同的歷史時期的教學目標、講授重點等都會有所不同。

1949年《共同綱領》認定中華人民共和國為新民主主義國家,新中國成立初期的思政課程“新民主主義論”就是圍繞政治任務而設定的,其中中國近現代歷史教育的部分,特別強調結合“土改”、抗美援朝和“三反”“五反”等開展政治思想宣傳教育。1953年“中國革命史”的設置,又是同過渡時期總路線的提出密切相關的,為適應社會主義革命和建設的需要,高教部特別強調該課程的教學目標之一是引導學生認清以帝國主義為首的“國內外的人民公敵”的真實面目。[2]

1956年全國的高校思政課發生重大轉折,受整風“反右”斗爭的影響,原本系統介紹馬列主義、毛澤東思想的四門課程停開,只開設單純強調階級斗爭、生產斗爭的社會主義思想教育課程。幾年內思政課程的頻繁變動,深刻地反映出該時期思政教育與現實政治之間的緊密關聯,不僅在內容上增加了因中蘇關系微妙變化而對大學生避免盲從蘇聯道路、堅持毛澤東思想、認同中國式社會主義道路的教育,還有受到因“大躍進”掀起的“教育大躍進”浪潮的影響。雖然由于初步糾左開設的“中共黨史”課程在隨后的一段時期基本維持了正常教學,而且在“文革”期間也得到過恢復,但在六七十年代的“革命大批判”環境下,“中共黨史”同其他政治理論課一樣,完全淪為政治運動的附庸和工具。

直到改革開放以后,以階級斗爭為中心的指導思想轉變為以經濟建設和社會主義現代化建設為中心,思政課程的制定更加符合實際,歷史教育課程也不斷在同時代的磨

注:本表根據《普通高校思想政治理論課文獻選編(1949—2008)》內各相關文件內容計算整理合制。參見:《教育部關于全國高等學校暑期政治課教學討論會情況及下學期政治課應注意事項的通報(節錄)》(1950年10月4日)、《中央人民政府高等教育部關于改“新民主主義論”為“中國革命史”及“中國革命史”的教學目的和重點的通知》(1953年6月17日)、《對高等學校政治教育工作的幾點意見(草稿)》(1958年4月12日)、《改進高等學校共同政治理論課程教學的意見》(1961年4月8日)、《中共中央關于改革學校思想品德和政治理論課程教學的通知》(1985年8月1日)、《中共中央宣傳部、教育部關于印發〈關于普通高等學校“兩課”課程設置的規定及其實施工作的意見〉的通知》(1998年6月10日)、《中共中央宣傳部、教育部關于進一步加強和改進高等學校思想政治理論課的意見》(2005年2月7日);教育部社會科學司.普通高校思想政治理論課文獻選編(1949—2008)[M].北京:中國人民大學出版社,2008:5-6、16、33、41、107、182、215.

合中越來越科學和規范。尤其是“中國近現代史綱要”在延續了以往思政類歷史課程的政治性、教育性特征外,更是越來越緊跟甚至是貼合歷史學科的學術性。

3. 教材、教學方法和教師隊伍的日益正規化

70年來高校思政課中的歷史教育不僅在課程設置,而且在教材的編寫、教學方法的改進、教師隊伍的完善等各方面同樣呈現出隨時代而動并日益正規化的特點。

教材實現了從“一綱多本”到“一綱一本”的跨越。新中國成立初期,胡華編寫的《中國新民主主義革命史》在1950年出版,成為全國各界學習新民主主義理論和中國革命史的基本教材。同時期還有北京大學、河南大學等編輯的“新民主主義論”教學參考資料,但影響都不及前者。1953年“新民主主義論”擴展成“中國革命史”后,高教部委托何干之負責主編示范性教材《中國現代革命史》該教材1954年以“中國現代革命史講義(初稿)”為名出版,后修訂本以“中國現代革命史”為名分別于1957年和1958年分上下兩冊出版。,同當時其他三門政治理論課教材相比,它是唯一一本沒有采用蘇聯教材的思政課教科書。胡、何主編的兩本教材,不僅是當時最權威的中國革命史教材,而且此后用于思政課堂的歷史教材多能從中找到源頭,但畢竟那個時候它們還不是全國統一規定的教材。此后的“社會主義教育”和“馬列主義基礎”課程并非純歷史教育,它們分別以毛澤東的《關于正確處理人民內部矛盾的問題》和《社會主義教育課程的閱讀文件匯編》為中心教材。直到“中共黨史”課程時期,教育部在1962年明確規定,以胡喬木的《中國共產黨的三十年》為全國統一的教學提綱,并選擇一本已經公開出版的黨史著作作為參考讀物。[20]“文革”期間,統一教材工作又被擱置,思政課全部以毛澤東著作為基本教材。改革開放后,經過1979年總結工作,教育部決定集中優秀教師編寫統一的教本和教學參考資料。但不論是“85方案”還是“98方案”,仍舊是在“一綱”之下編寫一批教科書示范本。直到“05方案”,中共中央實施“馬克思主義理論研究和建設工程”,才得以全面實現“一綱一本”。

教學方法實現了從以教師為中心到以學生為中心的轉變。新中國成立后,雖然思政課體系中的歷史教育吸收了老解放區的教學經驗,如一律課前印發講義,但受蘇聯“三中心”教育思想即以“教師為中心,課堂為中心,書本為中心”。的影響,在現實教學中長期以課堂講授為主,輔以討論,提倡教師講授要抓住重點,閱讀要有教師的引導,討論要有教師的指導。[21]進入21世紀,中共中央提出全面推進素質教育,“以學生為中心”的教學模式逐漸取代了圍繞教師展開教學的傳統范式,“中國近現代史綱要”課程不僅強調以大學生的全面發展尤其是培養開拓創新、勇于實干的高素質人才為目標,而且全面貫徹以學生為本,更注重貼近當代大學生的具體狀況。

教師隊伍實現了從缺質缺量到正規化、專業化的提升。新中國成立初期,由于思政教育的學科體系尚未健全,全國思政課教師普遍缺乏,只能從其他非專業領域補充。思政課教師的構成主要包括非思政課專業的青年知識分子(約占60%)、來自人大馬列主義研究班受過短期專業訓練的學員(約占35%)、來自黨政機關的老干部(約占5%)。因此,當時的思政課教師一般業務水平較低,教學經驗不多,教學質量不高。[22]針對存在的問題,教育部從50年代開始就通過加強學科建設、委托人大與各級黨校培訓等方式,提升高校思政教師的質量。但受到反右派斗爭、“文革”等運動的影響,馬列主義教師隊伍受到嚴重摧殘,始終難以發展起來。直到改革開放以后,伴隨學科建設、人才培養等工作領域的撥亂反正,思政課的教師隊伍才不斷走向正規化和專業化。

三、 歷史教育在高校思政課中演進研究的現實啟示

1. 繼續發揚70年來思政課程重視歷史教育的優良傳統

新中國70年以來,歷史教育在思政領域始終受到重視,一直是高校思政課程的重點。大學新生入校后最先接受的思政課程往往是歷史課,歷史課不僅在全國各個層級的高等院校開設,而且一般情況下,課時量也名列前茅。中國近現代史——尤其是中國革命史、中共黨史——的教育,不僅能使廣大青年大學生深入了解國史、國情,更能使他們切身體會馬克思主義中國化的艱辛歷程與寶貴經驗,是對中國青年進行思想政治教育的不可替代的關鍵課程。

歷史課程自在高校思政課程體系中設立以來,主要經過了中國革命史、中共黨史到中國近現代史綱要的幾次重大轉變。“05方案”后,“中國近現代史綱要”大大擴展了思政課程中歷史教育的內含,不僅研究時段延長(“中國近現代史綱要”研究時段為1840年至今,“中國革命史”研究時段為1840年至1956年,“中共黨史”研究時段為1919年至今),而且內容也得到了極大的豐富,不再限于與中國共產黨或中國革命相關的內容。之所以將中國近現代發生的革命、改革、建設等重大事業全部納入課程,是因為只有拓寬視野、深入了解中國近現代的歷史大勢與仁人志士的探索實踐,才能真正搞清楚近代中國為何會發生這樣或那樣的革命,也只有熟悉包括共產黨在內的各政治派別的主張,才能充分理解在紛繁的選擇中中國人民為什么最終做出了四個關鍵抉擇(選擇了馬克思主義、中國共產黨、社會主義道路、改革開放),才能真正認識近代以來中國的政治走向和我們今天所處的歷史方位。

與此同時,作為思政課的歷史教育課程的演變過程也充分顯示出“中國近現代史綱要”不同于一般歷史學科的中國近現代史,它是具有極其重要的社會導向功能的政治理論課,它跟“中國革命史”“中共黨史”具有相同的理論基礎和研究方法。因此它的教學始終要以中國革命運動的歷史敘述為核心,以中國革命的基本經驗和馬克思主義中國化的理論、實踐成果為主要內容,以中國共產黨的活動為主線。

2. 兼顧思政課程歷史教育的政治性、學術性和實踐性

改革開放前,受國際國內客觀形勢的影響,高校思想政治課程變動頻繁,受現實政治影響明顯。同現實政治的密切聯系是高校思政課同其他課程重要的區別,思想政治教育必須反映馬克思主義中國化的最新理論成果。但過去歷史教育在思政課程體系中的經驗教訓也說明,若是只講政治性,不講學術性,課程不僅會變成空洞的說教,還可能淪為脫離歷史與現實的工具。“中國近現代史綱要”不僅是一門思想政治理論課,也具備歷史課程的基本性質,它在堅持正確政治方向的前提下,還必須嚴格遵循歷史科學的基本原則,運用歷史學的科學方法和手段分析和研究問題。尊重客觀事實和歷史規律,才能真正做到以理服人,實現由感性認識自覺上升到理性認識的教學目標。

改革開放后,歷史教育在高校思想政治理論課程體系中的幾次變革,反映了思政教育領域中有關歷史知識與歷史理論辯證統一關系的討論。“85方案”延續了新中國成立以來馬克思主義理論教育始終強調歷史教育的傳統,“中國革命史”注重的仍是歷史知識的教育。“98方案”以更能直觀反映馬克思主義中國化進程的“毛澤東思想概論”課程取代“中國革命史”,更側重歷史理論的教育。“05方案”將歷史知識和歷史理論這兩個方面的教育統一起來,“中國近現代史綱要”作為思政課程體系中迄今以來最為全面的歷史教育課程,不僅涵蓋了中國近現代的社會發展歷史,還兼顧了馬克思主義中國化的理論發展歷程。[23]要深刻理解理論,固然離不開知識作基礎,但高校思政課中的歷史課還需要突出和發揮社會發展和理論發展的歷史教育功能,讓歷史和理論燭照現實、育才樹人,以實現歷史、理論與現實的最終統一。

在新中國成立以后的思政課程體系及其實施方案中,始終不乏強調社會實踐的設計,而且呈現出越來越注重課堂理論教育與社會實踐體驗相結合的重要特征。運用理論教育和社會實踐相結合的教學方法,進行教育環節與教學內容的設計,才能真正使歷史教育從知識傳授、理論講解深化為能力提升、情感培養。

3. 重視教科書、教學方法、師資、學科建設等方面的發展

新中國成立70年以來,尤其是改革開放前,高校思政課程的不穩定性在一定程度上影響了教材的編撰、人才的培養和學科的發展。馬克思主義理論學科發展的相對滯后又影響到歷史課程的建設。隨著改革開放后的三次教學改革,從“85方案”到“98方案”再到“05方案”,高校思政課程在探索中不斷趨于穩定,已經形成的四大課程體系也基本確定,教科書、教學方法、師資、學科建設等方面也因此有了較為顯著的發展。

全國高校使用統一編寫的“中國近現代史綱要”教材,讓課程教學有據可依、更加規范;“以學生為中心”的教學理念的確立,讓思政教育真正為學生答疑解惑,實現促進大學生全面發展的目標;對思想政治理論課教師進行政策傾斜,吸引大量有識人才進入思政教師隊伍,為高質量的教學提供了源頭保證;具體細化思政課程建設標準,控制課堂規模,鼓勵小班教學,并結合實際需要多次修訂“中國近現代史綱要”教學大綱,使教學質量更有保障,教學目標更加清楚;教育部還于2008年增設了“中國近現代史基本問題研究”的二級學科,使得“中國近現代史綱要”課程研究對象更加明確,功能定位更加科學。

在課程設置基本穩定的情況下,“中國近現代史綱要”課程在繼承過去70年高校思政課程中歷史教育優良傳統的基礎上,還有必要繼續對教學方法、教材編撰、師資培養、學科建設等方面進行創新發展,以實現促進課程全方位提升的良性循環。

四、 結 論

新中國成立后,中國共產黨始終致力于以馬克思主義及其中國化的成果教育和武裝廣大青年。由于深奧的理論學習離不開強有力的歷史事實作支撐,歷史教育一直是高校思想政治理論課不可或缺的部分,為引導大學生愛黨愛國、樹立正確的馬克思主義理想信念奠定了教育基礎。70年來,歷史教育多數是以獨立課程的形式出現在高校思政課程體系中,經過了多次重大的變革與調整,現今在課程設置、教材編寫、教學方法、師資隊伍等各個方面,都趨于規范與成熟。雖然思政課程體系中的歷史教育歷經變革,但其意識形態因素、革命史觀特質影響至今。思政課程中的歷史教育同現實政治的密切聯系與頻繁互動,既把它同一般歷史課程區別開來,又把它同政治教育、思想教育的功能緊密聯結在一起。

雖然曾經有過是否需要開設歷史課程、是更注重歷史理論還是歷史知識的爭論,但實踐結果證明,要講清講透馬克思主義中國化的理論成果,就必須要有具備說服力的歷史事實作基礎,只有將理論與史實相結合的歷史教育,才能更好地為思政教育的整體目標服務。教材的統一、教法的多樣、師資的穩定、學科的完備等也均能促進課程質量的提升。

高校思想政治理論課體現了社會主義高等教育的本質特征,也是中國大學最大的特色之一。同其他三門政治理論課相比,中國歷史課程在思政課程體系中的設置雖然同樣是“以俄為師”的產物,但它從一開始即以獨特的中國歷史講授內容突破了蘇聯高校思政課程體系的框架,成為具有“中國特色”的高校政治理論課。今天,歷史教育同樣肩負著讓大學生了解中國近現代歷史,激發大學生愛國熱情,增強對共產黨執政合法性、中國特色社會主義道路認同的重要職能。在習近平新時代中國特色社會主義思想的指導下,在繼承過去70年優良傳統的基礎上努力創新,不斷提高大學生思想政治教育的水平,是新時代高校思政歷史教育的使命。

參考文獻

[1] 教育部關于全國高等學校暑期政治課教學討論會情況及下學期政治課應注意事項的通報(節錄)[M]//教育部社會科學司.普通高校思想政治理論課文獻選編(1949—2008).北京:中國人民大學出版社,2008:5-6.

[2] 中央人民政府高等教育部關于改“新民主主義論”為“中國革命史”及“中國革命史”的教學目的和重點的通知[Z]//教育部社會科學司.普通高校思想政治理論課文獻選編(1949—2008).北京:中國人民大學出版社,2008:16.

[3] 黃世虎.中國共產黨思想政治教育史簡論[M].南京:河海大學出版社,2016:128.

[4] 耿化敏.何干之傳[M].北京:中共黨史出版社,2012:143-144.

[5] 中華人民共和國高等教育部關于高等學校政治理論課程的規定(試行方案)[M]//教育部社會科學司.普通高校思想政治理論課文獻選編(1949—2008).北京:中國人民大學出版社,2008:27.

[6] 高等學校政治理論課的基本情況和存在問題[M]//教育部社會科學司.普通高校思想政治理論課文獻選編(1949—2008).北京:中國人民大學出版社,2008:76.

[7] 教育部、團中央關于對中學和師范學校學生進行社會主義思想教育的聯合通知[M]//北京師范大學教育科學研究所.中小學教育政策法令選編(1949—1966).北京:北京師范大學教育科學研究所,1979:48-49.

[8] 中央教育科學研究所.中華人民共和國教育大事記(1949—1982)[M].北京:人民出版社,2009:202,206.

[9] 對高等學校政治教育工作的幾點意見(草稿)[M]//教育部社會科學司.普通高校思想政治理論課文獻選編(1949—2008).北京:中國人民大學出版社,2008:33.

[10] 中央教育科學研究所.中華人民共和國教育大事記(1949—1982)[M].北京:教育科學出版社,1983:244.

[11] 改進高等學校共同政治理論課程教學的意見[M]//教育部社會科學司.普通高校思想政治理論課文獻選編(1949—2008).北京:中國人民大學出版社,2008:41.

[12] 中央宣傳部、高教部黨組、教育部臨時黨組關于改進高等學校、中等學校政治理論課的意見[M]//教育部社會科學司.普通高校思想政治理論課文獻選編(1949—2008).北京:中國人民大學出版社,2008:51.

[13] 孫秀芳.新中國高校思想政治理論課程體系演進研究[M].合肥:合肥工業大學出版社,2015:203.

[14] 北京大學、清華大學招生(試點)具體意見(修改稿)[M]//教育部社會科學司.普通高校思想政治理論課文獻選編(1949—2008).北京:中國人民大學出版社,2008:55.

[15] 教育部辦公廳關于加強高等學校馬列主義理論教育的意見[M]//教育部社會科學司.普通高校思想政治理論課文獻選編(1949—2008).北京:中國人民大學出版社,2008:70-71.

[16] 中共中央關于改革學校思想品德和政治理論課程教學的通知[M]//教育部社會科學司.普通高校思想政治理論課文獻選編(1949—2008).北京:中國人民大學出版社,2008:107.

[17] 中宣部、教育部關于普通高等學校開設《鄧小平理論概論》課的通知[M]//何東昌.中華人民共和國重要教育文獻(1998~2002).海口:海南出版社,2003:88.

[18] 中共中央宣傳部、教育部關于進一步加強和改進高等學校思想政治理論課的意見[M]//教育部社會科學司.普通高校思想政治理論課文獻選編(1949—2008).北京:中國人民大學出版社,2008:215.

[19] 中華人民共和國高等教育部關于高等學校政治理論課程的規定(試行方案)[M]//教育部社會科學司.普通高校思想政治理論課文獻選編(1949—2008).北京:中國人民大學出版社,2008:27-28.

[20] 中華人民共和國教育部關于高等學校共同政治理論課教學安排的幾點意見[M]//教育部社會科學司.普通高校思想政治理論課文獻選編(1949—2008).北京:中國人民大學出版社,2008:46.

[21] 改進高等學校共同政治理論課程教學的意見[M]//教育部社會科學司.普通高校思想政治理論課文獻選編(1949—2008).北京:中國人民大學出版社,2008:42.

[22] 對高等學校政治教育工作的幾點意見(草稿)[M]//教育部社會科學司.普通高校思想政治理論課文獻選編(1949—2008).北京:中國人民大學出版社,2008:34.

[23] 顧海良.高校思想政治理論課程體系的演化及其基本特點[J].教學與研究,2007(2):9.

(編輯:張牧云)