以藝術思維視角觀察番蓮花紋飾的表象

李蕙

沈陽故宮是清王朝在關外的發祥之地,清初即稱為“盛京皇宮”,是除北京故宮之外國內僅存的古代皇家藝術品寶庫,現保存明清藝術品和清宮遺珍10萬余件,其中陶瓷器萬余件。瓷器紋飾作為文化傳承的重要載體,不但展現出當時人們的藝術思維,更是情感物化寄托的象征。官窯番蓮花紋飾經過歷史的演變,每個時期都具備一定的時代特征,紋飾題材伴隨著人們生產實踐和社會生活的變遷而日漸豐富。筆者在工作中發現,在清宮官窯瓷器中以番蓮花為主題的瓷器紋飾占有大量比例,其所承載的豐富文化內涵,對我們研究清代審美情趣、藝術思維等提供了寶貴的資料。

一、對“重考據”的思想推崇—清代官窯番蓮花紋飾的藝術思維

藝術思維不僅同一般思維的成形,同藝術本身的發生、演變有關,而且較定型的藝術思維也是哲學、藝術社會學、民族審美心理發展到一定階段的產物。紋飾作為古老的藝術,從表面看雖無文字記載可供考究,但從其呈現的紋樣中可窺探出其富有“意味性”的思維痕跡,如盛行于明清時期的番蓮花紋飾正是人們對番蓮花崇拜的原始意味性。

目前有關番蓮花紋飾的起源說法不一,有學者認為番蓮花紋飾早在戰國時期就已出現,還有學者認為其最早出現于元代,《御制律呂正義后編》載:“為文殊像,執如意;為普賢像,執西番蓮花……”筆者認為紋飾的孕育產生源于人們的實際生活,番蓮花紋飾應該是在實物花型的基礎上經過工匠的模仿改進而形成的。據文獻記載,番蓮花植物在明代由西方引入我國,用于藥用和觀賞,之后與宗教性的蓮花象征表象結合,逐步形成真正意義上番蓮花紋飾并廣布流傳。進人清代,人們的文化思想轉向“重考據”的思維樣式,番蓮花紋飾也出現了革新變化,紋飾形態更加寫實,較之明代更加細膩,注重工筆。

清康熙款斗彩番蓮小蓋罐(圖1)

高8.5厘米,口徑4.3厘米,腹徑9.8厘米,足徑7.5厘米

明代,番蓮花紋飾繼承了宋元時期蓮花紋飾的特征,表現出精純、華麗等特點,紋飾中花瓣的數量多,呈尖狀。從紋飾形式的表達上開始更加規范化,并逐步脫離花卉形狀而更加抽象化。小蓋罐的番蓮花紋飾圖案裝飾于蓋罐腹部,朵花正面盛開,以如意紋為花心,花瓣呈尖狀,此類圖案特征明顯沿用了明代的工藝技法。清代,番蓮花紋飾的發展成績斐然,清代紋飾不斷擴展,尤其是在紋飾圖案設計上有了很高的提升,主要是體現在吉祥含義紋飾的運用。在藝術表現上也體現出了高度概括的程式化特點,為突出其花形特征,以稍尖的圓曲線,分別從正面、半側面和俯視的角度,描繪花瓣和花心,葉芽以正、反、轉、側的生長態勢,從老干纏枝中長出,變化多端,小面積空白處加嫩芽補充,呈現出華麗、豐富、灑脫又極富想象力的效果。

二、對“求真”的執著追求—清代官窯番蓮花紋飾的獨有花型結構

清代的思想解放迎來了藝術的表現方法更趨于現實,紋飾作為一種古老而時尚的藝術同樣注重表現現實,從實際生活中獲取完全真實的藝術素材。因此在番蓮花紋飾的藝術思維中追求感性的形象化、形式的審美化和日常的生活化的特征十分顯著。在番蓮花紋飾的花型結構中揉進了更多趨于現實想象的成分,并經過串聯和綜合形成新的藝術表象,即清代獨有的花型結構。在清代官窯番蓮花紋飾中,大多沿襲明代以來的花體圖案,番蓮花均為盛開狀態,正面見花心、側面見花冠,整體花朵結構為圓形放射狀,而在花型結構設計上注重“求真”,通過對具體可感知的實體植物的描繪,突出花體具體部位的刻畫,表現出人們的真誠和真情,梳理沈陽故宮館藏清代官窯番蓮花紋飾,呈現出不同于前朝的花型表現形式,首先在花瓣形式上,出現了花柄下垂形態,對花朵不同開放時期的描繪更加逼真。另外,在花蕊綻開間隔增添了彎鉤單柱頭形態,這些番蓮花紋飾花型結構的變化為清代所獨有,在設計理念上充分展現了“求真”的藝術思維。

(一)花柄下垂花型

宣統款粉彩四鳳花卉大碗(圖2)

高9.3厘米,口徑26.6厘米,足徑8.8厘米

白里,描金邊,以粉彩繪鳳凰紋和纏枝番蓮紋為主要裝飾圖案,花柄上承一側面盛開的番蓮花,花朵的花瓣為葉形,花瓣上有葉脈,子房膨大,內有鉤狀的胚珠,子房的柱頭呈花狀。從花朵開放的花期看,番蓮花圖案屬于開花的后期,此類紋飾也是清代獨有,以不同花期的花朵形態變化為代表,清代番蓮花紋飾呈現出重寫實的時代特征。

(二)彎鉤柱頭花型

清嘉慶款粉彩黃地開光御制詩茶壺(圖3)

高15.5厘米,寬21.2厘米,口徑6.2厘米

茶壺開光外壺身、壺柄、彎流均施粉彩番蓮紋,番蓮花花形正面盛開,6瓣花瓣可見花心,花心內露輪狀圓形花冠,中間子房膨大可見胚珠,柱頭呈彎鉤狀。明清時期,番蓮花紋飾中一般情況花柱頭均出三尖,單柱頭呈彎鉤狀的為清代獨有,可以推斷該形態為柱頭分三尖狀態的前期,這一花型變化細致描繪了特定花期時段的花朵特征,更加接近番蓮花實物。

三、對“神韻”的意境深化—清代官窯番蓮花紋飾的特殊花型形式

在藝術思維中,對情趣之真的執著追求有著同樣顯要地位的是對境界的思考深化。在清代官窯番蓮花紋飾中,如果僅從圖案上看,達到“神韻”意境的寥寥無幾,但從藝術思維的角度去觀察,我們不難發現追求“神韻”的痕跡。這里所謂紋飾的“神韻”是意境要追求的至境形態,即象征意象。紋飾作為古老的文藝形式,具有明顯的功利性,它的誕生雖不是為了藝術,卻蘊含著極高的審美價值。清代官窯番蓮花紋飾花型的創作走向了世俗化,在紋飾的表現上主動貼近人們的審美情趣,通過圖案的變化透視出人們求吉思想觀念的內涵,如由于果實、種子具有繁殖功能,人們便對其產生崇敬和好感,因而多籽的植物成為象征生命力旺盛的文化符號,清代紋飾造型中增添了花冠果實花型的番蓮花紋飾。

民國仿乾隆款粉彩山水人物雙耳瓶(圖4)

高22厘米,口徑3.9厘米,腹徑11.3厘米,足徑5.6厘米

瓶頸飾一朵正面盛開的番蓮花,花瓣瓣尖呈波浪羽狀,花心有一輪花冠。花冠中心有一顆一顆種子,上部可見圓形果實,這一花型為清代獨有,體現了藝術思維由雅向俗的轉化,寄托了人們對幸福生活的向往,也是對美好未來的祝愿。

四、對“現代性”的理性提煉—清代官窯番蓮花紋飾復合的裝飾技法

清代隨著西學的不斷引進,改變了人們看世界的角度和方法,并逐步瓦解了傳統的以“我”為中心的文化思維,越來越體現為走出古典范疇,并自覺和主動地向“現代性”靠攏,走進了“世界主義”的進程中。清代的制瓷工藝達到了歷史高峰,其中重要的推手在于紋飾裝飾技法的改進和提高,不局限于本朝技法的應用,更多的是前朝或西方技法的組合。在紋飾花設計上,經常把花心、花瓣、花冠等各自拆開,重新按照需要的各項裝飾技法排列組合,形成全新的花型;在紋飾圖案組合上,經常與其他吉祥圖案組合裝飾器物,共同完成吉祥的祈愿。

清道光款青花胭脂海棠式盆(圖5)

高8.3厘米,口徑長21厘米、寬15.6厘米,底徑長14.5厘米、寬10.1厘米

番蓮花花型正面盛開,可見花心,花心使用明代萬歷時期的荷花裝飾;花心外圍為清代二輪花冠;花瓣瓣尖呈波浪狀,瓣型使用明代永、宣時期的花瓣造型;膨大的子房出于花冠中間,以朵花花瓣為出處的鉤狀藤蔓左右對稱,葉片的葉緣為波浪的連鉤狀,體現了清代由纏枝紋向勾連紋轉變的設計理念。圖案設計使用多朝代工藝組合技法,在清代普遍使用。

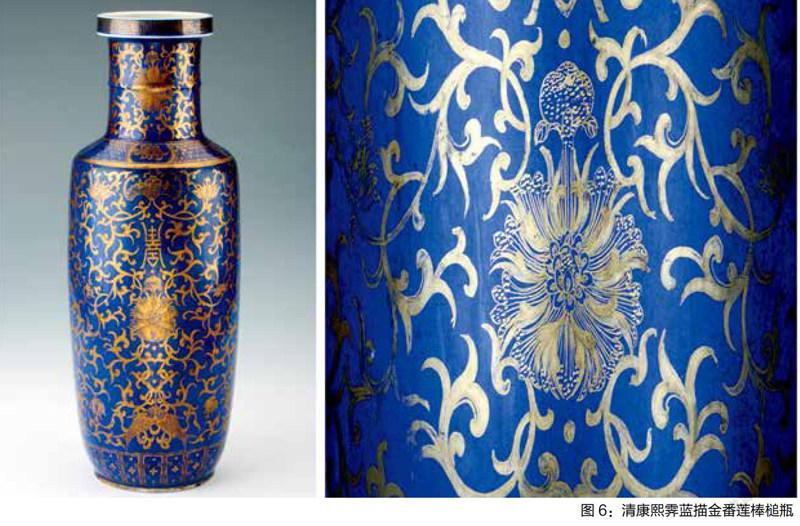

清康熙霽藍描金番蓮棒褪瓶(圖6)

高45厘米,口徑11.5厘米,腹徑17.5厘米

瓶頸部、瓶腹主體紋飾以描金蝙蝠、“壽”字、番蓮紋組合,寓意“福壽連連”。番蓮花花型完全盛開,輪狀花瓣間有絲狀花須,花心處可見兩輪狀花冠,似碗狀蓮花盛開,由花冠中間出子房似瓶狀,柱頭分岔如花瓣,內有一顆碩大的圓形果實。這種復合裝飾技法,更完美地詮釋了人們內心對健康的祈求。