清峻通脫 風流卓然

楊瓊

壹

在中華大地上,不同時期、不同民族、不同地域因其文化思想、習俗觀念乃至宗教情感之差異,各有其獨特生長的藝術樣式和藝術形式。就藝術樣式而言,音樂、繪畫、詩歌等等,彼此起落消長;就藝術形式(體裁)而言,人物、山水、花鳥,各有優劣輕重,莫衷一是,并非其中的哪一種始終獨占鰲頭。

在中國繪畫史上,人物畫發達最早,山水畫次之,花鳥魚蟲畫又次之。隨著時光的流逝,古今之人物畫在表達方式、表現手法、價值取向上已大不相同。從創作思想及觀念上來講,今天的人物畫幾乎已把遠離人物畫作為繪畫的本質,變成一種與西洋肖像畫相類的純粹的繪畫形式。不講傳承,人物畫古意蕩然已是事實,今不如古亦成共識。是今人不識古人物畫之面貌,抑或畫家有意沖破古人物畫之藩籬,另找出路?值得梳理一番。

貳

《王維傳》有這樣的記載:“人有奏樂圖,不知其名。維視之曰:‘此霓裳第三疊第一拍也。’好事者集樂工按之,無差。”王維能從一幅不著名的“奏樂圖”中精確地讀出作品所表達的內容,其作品符合“歷史故實”的“指事”功能不言而喻。古代的人物畫大抵是如此的。文學以語言敘述歷史,繪畫以圖像再現歷史,二者互為補充,所以圖畫才有“與六籍同功”的美譽。

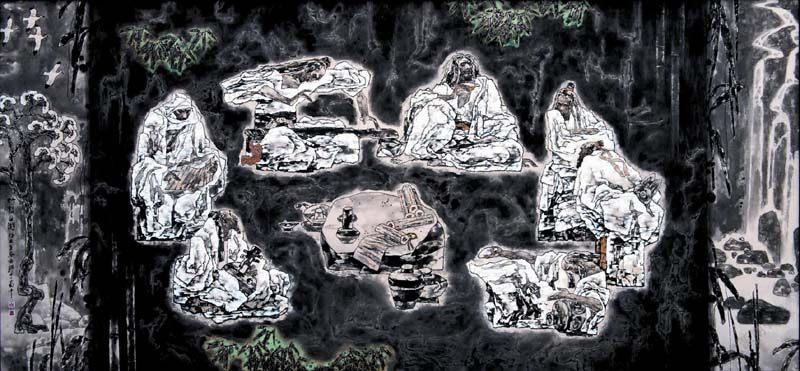

盡管白德松先生一再聲明:“藝術不是欣賞故事,而是欣賞表達。”但是他的作品卻處處充滿故事。《建安文氣》(封二)《正始之音》《竹林之游》《東山待起》(封三)《蘭亭之褉》《歸去來兮》,一幅作品就是一個故事,這六個故事構成了一幅斷代的魏晉藝術思想史圖景。繪畫不完全是“欣賞故事”,但以故事為綱,才能更好地“欣賞表達”。至于白德松先生所指的“表達”,我的理解是:一方面是圖像在對歷史進行表達,另一方面是畫家通過作品表達了他對歷史的看法。

古人畫人物,大抵有明確之目的,即以“存典故備法戒”為主旨,故所畫對象必有故事,與后世畫山水、花鳥、魚蟲等可任意點染揮灑大不一樣。換句話說,古人畫人物,畫名隨題意而立,均源于歷史中之故事實際,亦與風情習俗有關。為什么這么說?這與人們對繪畫功能的理解有密切關系。張彥遠云:“夫畫者。成教化,助人倫,窮神變,測幽微,與六籍同功,四時并運。”顧炎武云:“古人畫。皆指事為之,使觀者可法可戒。”圖畫的功能就是為了“教化”“認識”“法戒”。由此,人物畫以“指事象物”為表現之能事就不足為怪了。

當然,圖畫不僅僅是純粹功能性的自足的文本、純粹的意識形態的表現方式,圖畫還是良心、同情、關愛、真誠,是呼吸、心跳、眼淚、笑容,是不著邊際的想象、不切實際的憧憬……這是圖畫的生態空間——對照那些傳世名作,該有的一樣都不會少。

要讀懂這些“至理名言”并不難,問題是去不去讀,怎么讀,最后怎么消化,怎么用。對此,或許白德松先生體會比我們更深刻,因為在“魏晉文人系列”作品中,他用特立獨行的繪畫言語告訴我們他的博識,他的感悟,他的理解以及他的創造。

叁

讀者完全有理由把“魏晉文人系列”作品歸入歷史人物題材,盡管畫家未必完全按照歷史人物題材來處理作品,但在這些血肉彰顯的人物形象中,可以見出畫家在創作時一方面承傳人物畫創作的傳統思路(這一點需要深厚的文史知識素養),另一方面又擺脫傳統人物畫較為單一的“鑒誡”“指事”功能性主旨,使作品更富有時代氣息和情緒意志。即便是那些裝飾性的情景布置,亦是符合時代特征及其審美情趣的。

當然,圖畫人物不是圖畫歷史,而是對歷史的想象和加工,畫家完全可以在創作中發揮主觀能動性,發揮想象力進行結構畫面的。同是一個歷史故事,馬遠創作的《西園雅圖集》就和李公麟創作的不一樣,從人物布局到背景設置都有一定的不同。除了有繪畫作為想象的因素外,時代的審美取向以及個人的秉性經驗也對創作起到很大作用。

值得注意的是,對于人物畫(尤其是歷史題材作品)創作,不能拋開歷史(生活)而談審美,亦不能拋開審美而談歷史(生活)。完全拋開藝術功能而談純粹“審美”,可能導致作品缺失思想走入形式主義的胡同;而一味追求文化功能,則容易使藝術創作陷入機械復制“歷史事實”的局面。

在“魏晉文人系列”作品中,畫家是以重筆來處理人物形象的。一條條“鐵線”勾勒出的塊體,剛勁有力,再鋪以淡彩、染以重墨,夸張卻不失實,粗狂中帶著幾分飄逸和恬靜,以一種動人心魄的質感和重量感呈現,賦予了人物鮮明的時代面貌:堅定、敏感、桀驁、灑脫——這難道不是魏晉文士普遍具有的精神性格嗎?堅如磐石的人物造型,或風卷云涌的背景(如《建安文氣》《正始之音》(封二)),或充滿裝飾的布置(如《竹林之游》《歸去來兮》),筆墨古拙而巧變,沉著卻不失虛靈,既有兩漢藝術精神之余韻,又不失魏晉品操之氣度。動靜之間,那個時代的社會動蕩和人的精神追求之矛盾與和諧躍然紙上。

肆

近代以降,受西洋畫法、文化思潮及價值觀念的影響,中國畫的人物從表現什么到如何表現似乎完全西化了,除了多少還保留些“筆墨”的痕跡讓讀者還能讀出些許“中國畫”的味道。更有甚者,以中國畫“以意趣為宗”為借口索性來個“寫意”了之——人物衣冠制度,儀仗器具、背景布置則不加考訂,形式即便美好,內容不免失真,實牛頭與馬嘴之不相搭也。

在當代繪畫創作中,以歷史人物為題材的作品多半脫離了“歷史”,而陷入純粹想象之界域,也就是說,人物畫的創作已經弱化甚至舍棄了繪畫作為思想這一富于哲學性的概念,藝術家更多是另起爐灶,即便在結構上多少保留著古典繪畫的形式意味,在精神承傳上已然是無源之水,無本之木。

即便意識到問題的存在,今天依然有諸多畫家,為了把人物畫得“時代”一些,不惜肆意篡改“事實”,出現了今人身著古服,古人身著今服,胡人捕魚,漢人牧馬等等諸如此類不符民俗的畫面;一句話即人物臉譜與服飾、背景之間沒有形成文化上的統一,形式上的和諧。這些都不關乎技術問題,而是藝術家對“格物”精神的漠視(關于這一點,我曾多次撰文強調),說到底就是文化素養淺薄造成的。

尤其是那些美體圖畫,畫家的確竭盡表現之能事,但多是在形式上做文章。不可否認,這些作品是具有“悅目賞性”之效果的,也符合當代讀者的“審美”趣味;但如果以傳統人物畫之功能來衡量,則并無關于繪畫作為“鑒戒”“指事”“教化”“認識”之所指。無怪乎謝肇淛強調:所謂名(人物)畫,“未有無故事者。蓋有故事,便須立意結構,事事考訂。……皆不得草草下筆。非若今人任意師心,鹵莽滅裂,動輒托之寫意而止也。”(《五雜俎》)對于人物畫,尤其是歷史題材的作品,不加考訂,便草草下筆,謂之“師心”“寫意”,是精神的失態及對讀者不負責任之行為。

繪畫本來就不是大眾化的藝術。尤其是人物畫,大眾化容易使作品失卻思想性,對于以歷史人物為題材的作品尤其謹慎對待。白德松先生就坦稱他的作品不是為大眾化創作的。當然,我看也不完全“小眾化”,因為這些作品雅俗共賞。可貴的是,白先生創作的態度是相當嚴謹的。這些作品雖不是為“鑒誡”而敘事,更不是為“指事”而敘事,但它的“鑒誡”“指事”“教化”“認識”功能——尤其是“認識”功能——也能讓讀者感受至深。讀他的作品,相當于從圖畫切入重讀歷史,在思想上來一次“魏晉風度”的洗禮。

對于人物畫創作,民族地域環境氣候各異,古今士農工商氣質不同,必須要明辯求解;景物的布置陳設,筆墨的開放保守,當對應題中氣象,一旦誤用即成畫病,留下遺憾。今天的故事,卻套用古典之陳設,或古代故事,相襯的卻是現代的景物,草率為之,牽強附會,難免貽笑大方。這是每個藝術家當須了解、踐行的文化操守。

伍

每次讀白德松先生“魏晉文人系列”作品,我往往沉溺于天馬行空的想象中,試圖在“對酒當歌,人生幾何!譬如朝露,去日苦多”“戮力上國,流惠下民”“何時當來儀,將須圣明君”中經驗近二千年前文人的那些無奈與激憤;在“我今欲眠君且去,明朝有意抱琴來”“蒸以靈芝,潤以醴泉,唏以朝陽,緩以五弦”中受用魏晉風骨的另一種恬淡與灑脫。我愛老莊,亦常讀老莊,魏晉文士的這種心境最契合我的個性,可惜本人慧智不足,拙笨有余,又生性怯懦,更囿于社會之方圓,學不來這般境界,成此生憾事。

上世紀90年代,白德松先生創作了一些主題輕松、靜謐的作品。樸拙者如《小鳥系列》,恬淡者如《院子系列》《小鎮系列》。當你靜靜地欣賞這些作品時,生態、活潑、安逸的生活氣息撲面而來。這時候的白先生還在大學執教鞭,但這些作品已經輻射出作者渴望鄉野之趣的生活情懷。“結廬在人境,而無車馬喧”是一種境界,只有大智大拙者方能修得,白德松先生正是這樣一位參修者。

我讀白德松先生的作品,也相應地讀了他的生活。作為業界的一名資深教授,白先生平日除了授課、畫畫之外,極少參加社交活動。退休之后,他更是閉門不出,不為藝術界的“風起云涌”所影響,潛心讀書,為鉆研繪畫的承傳與革新、語言的表達與表現之道苦心孤詣,是一位真正耐得住寂寞的畫者。在市場左右藝術的時代,白先生能抵御物質功名的誘惑,游藝于自我耕墾的一畝三分地,以淡泊明志,風流自賞,極為可貴,當為后輩學藝者學習之楷模。白先生的這種思想也通過他畫作中的人物折射出來——“魏晉文人系列”可以看做是他當下精神狀態的一個暗示。在今天,像白德松先生這樣甘于平淡的藝術家并不多見,他是可以稱得上真學問家、真藝術家的。

相對前期作品而言,白先生的人物圖畫情緒更飽滿一些,構圖也更加獨特,表達方式和表現形式已然風格化。盡管白先生已經77歲,但依然精神矍鑠,樂觀豁達,對藝術執著殷勤,用曹操的“老驥伏櫪,志在千里;烈士暮年,壯心不已”來形容,最是恰當不過。

細品“魏晉文人系列”作品,我們似乎看到一個佯狂的藝術家在低吟、在吶喊、在痛哭……佯狂,它可能是一種精神狀態,亦可能是一種行為方式,甚至是一種生活態度。在世俗社會中,佯狂是一種病態;而在藝術世界里,佯狂會得到最大限度的寬容——佯狂甚至是藝術創作的原動力之一。

然而,在真實生活中,白德松先生不是佯狂的那類人,而是沉著、內斂、淡泊、親和。看來,生活和藝術創作有時并不是一回事,“畫如其人”還是“畫如諸人”,得看具體情況而定。白德松先生的“佯狂”完全地是體現在其精神世界里,并付諸藝術創作——藝術作為理想、作為認識、作為癥候、作為救贖、作為療效……一并交織在這個“白日夢”中。

馮友蘭先生曾指出魏晉“風流”之四要素乃“玄心、洞見、妙賞、深情”。這一論斷也符合我讀白先生“魏晉文人系列”作品后的印象,在經過一番思考后,我得出了這樣的結論:白先生其人其畫已進入“清峻通脫,風流卓然”的境界。