關于我國居民儲蓄影響因素的計量分析

摘要:改革開放以來,我國居民儲蓄量在不斷增加,高儲蓄現狀引入注目。眾所周知,儲備可以推動經濟發展,調節貨幣流通,引導消費,但儲蓄過高也存在巨大隱患。本文利用EViews對1990~2017年有關居民儲蓄影響因素的數據進行實證分析并得出相應結論。

關鍵詞:居民儲蓄;居民消費價格指數;計量分析

發展儲蓄業務,在一定程度上能夠促進國民經濟結構和比例的調整,可以集聚社會的閑置資金,為國家的建設和發展提供經濟支援,使社會再生產過程加速和規模擴大。但近年來我國居民儲蓄一直居高不下,過高的儲蓄會限制消費,進而抑制經濟增長。

一、數據收集與模型建立

居民儲蓄是指個人或家庭自愿將其部分收入不用于消費,而是積累起來的存款行為。所以選取居民儲蓄存款為被解釋變量;薩繆爾森和諾德豪斯認為:收入、居民儲蓄和消費三者密不可分,居民儲蓄是個人收入中沒有用于消費的部分,儲蓄等于收入減掉消費,而我國居民可支配收入可分為城鎮和鄉村兩個部分,所以選取城鎮居民人均可支配收入、農村居民人均純收入和居民消費價格指數為解釋變量;結合我國人口老齡化的實際,儲蓄成為養老的主要手段,是以在解釋變量中加入老年人口數。本文選用了1990~2017年有關居民儲蓄的數據,數據來源為中國經濟統計數據庫。

建立初始模型如下:

其中,Y為居民儲蓄存款余額,X為城鎮居民人均可支配收入,X為農村居民人均純收入,X為居民消費價格指數,X為老年人口數,μ為隨機擾動項。

二、模型估計和檢驗

(一)模型初始估計

對初始模型進行回歸分析,得出各個變量與我國居民儲蓄的變動關系。模型估計結果如下。

由回歸結果可以知道R=0.997758,R=0.997368可決系數都很高,F檢驗的值F=2559.311,明顯顯著。但是當α=0.05時,t(n-k)=t(28-5)=2.069,不僅解釋變量X的系數不顯著,而且解釋變量X的符號與預期不符,這表明模型可能存在嚴重的多重共線性。

(二)多重共線性檢驗

根據多重共線性檢驗中的相關系數矩陣檢驗,可以看出解釋變量X,X,X相互之間的相關系數較高,存在一定的多重共線性。

通過對初始模型及對數模型進行逐步回歸剔除變量修正多重共線性,發現對數模型二元逐步回歸修正的可決系數大于初始模型,所以剔除lnX和lnX。

多重共線性修正后的模型為:

(三)殘差平穩性檢驗

由于所用數據為時間序列數據,因此需要檢驗其平穩性。利用多重共線性修正后模型的回歸結果得出的殘差,作殘差的平穩性檢驗。由檢驗結果可以知道,在1%、5%、10%三個顯著性水平下,單位根檢驗的臨界值分別為-2.656915、-1.954414、-1.609329,t繃十量值為-4.510664小于所有顯著性水平下的臨界值,說明殘差序列不存在單位根,是平穩序列,即居民儲蓄存款余額、城鎮居民人均可支配收入和居民消費價格指數之間存在協整關系,不是偽回歸。

(四)異方差檢驗

由于所用數據為時間序列數據,故用ARCH檢驗異方差。由檢驗結果可以知道,滯后期數p=1,(n-p)R=0.211406,查X分布表得臨界值X(1)-3.84146,而(n-p)R

(五)自相關檢驗

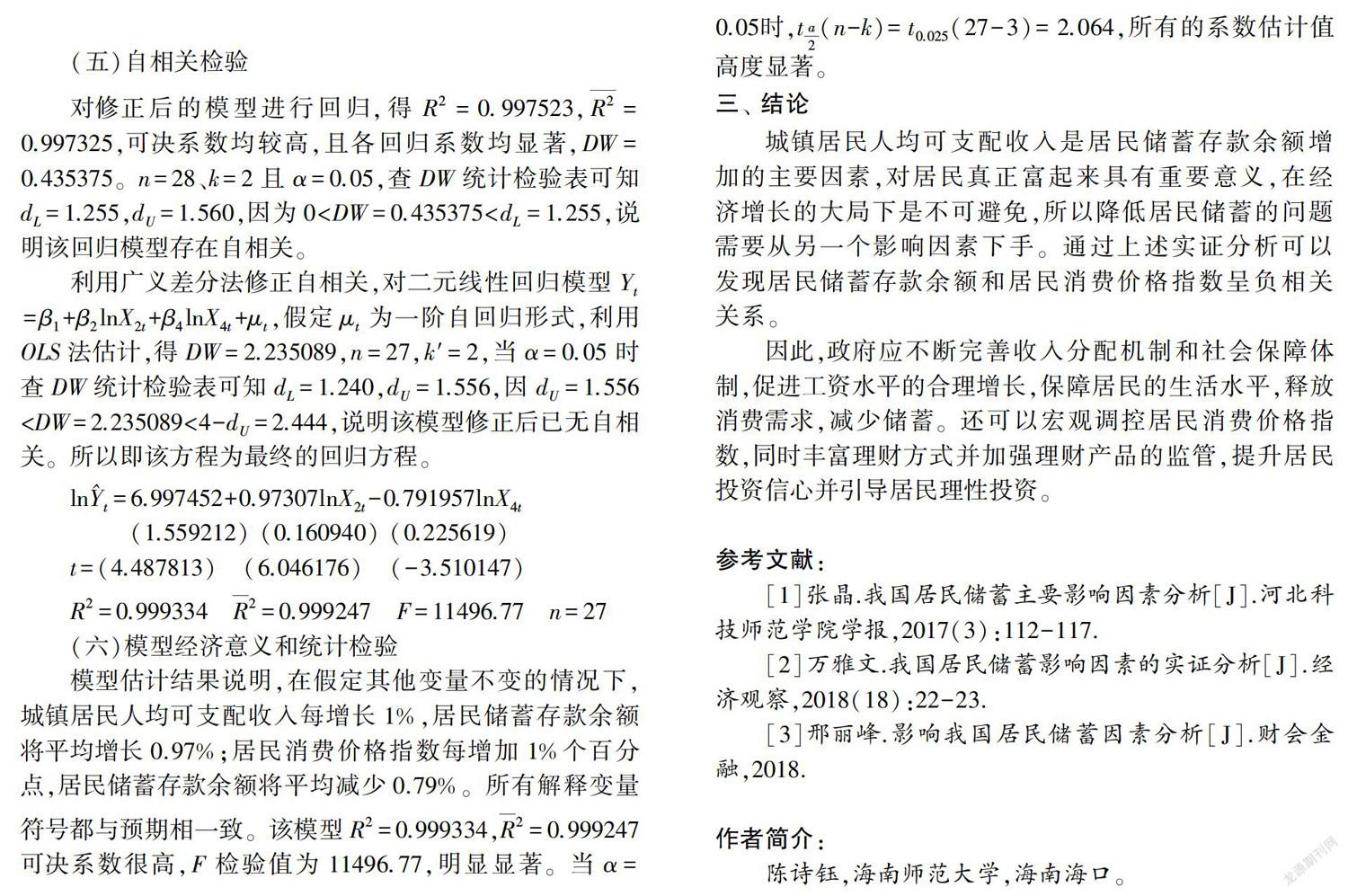

對修正后的模型進行回歸,得R=0.997523,R=0.997325,可決系數均較高,且各回歸系數均顯著,DW=0.435375。n=28、k=2且α=0.05,查DW統計檢驗表可知d=1.255 255,d=1.560,因為0

利用廣義差分法修正自相關,對二元線性回歸模型Y

(六)模型經濟意義和統計檢驗

模型估計結果說明,在假定其他變量不變的情況下,城鎮居民人均可支配收入每增長1%,居民儲蓄存款余額將平均增長0.97;居民消費價格指數每增加1 /o個百分點,居民儲蓄存款余額將平均減少0.79%。所有解釋變量符號都與預期相一致。該模型R=0.999334,R=0.999247可決系數很高,F檢驗值為11496.77,明顯顯著。當α=0.05時,t(n-k)=t(27-3)=2.064,所有的系數估計值高度顯著。

三、結論

城鎮居民人均可支配收入是居民儲蓄存款余額增加的主要因素,對居民真正富起來具有重要意義,在經濟增長的大局下是不可避免,所以降低居民儲蓄的問題需要從另一個影響因素下手。通過上述實證分析可以發現居民儲蓄存款余額和居民消費價格指數呈負相關關系。

因此,政府應不斷完善收入分配機制和社會保障體制,促進工資水平的合理增長,保障居民的生活水平,釋放消費需求,減少儲蓄。還可以宏觀調控居民消費價格指數,同時豐富理財方式并加強理財產品的監管,提升居民投資信心并引導居民理性投資。

參考文獻:

[1]張晶.我國居民儲蓄主要影響因素分析[J].河北科技師范學院學報,2017(3):112-117.

[2]萬雅文.我國居民儲蓄影響因素的實證分析[J].經濟觀察,2018(18):22-23.

[3]邢麗峰.影響我國居民儲蓄因素分析[J].財會金融,2018.

作者簡介:

陳詩鈺,海南師范大學,海南海口。