三伏貼防治習慣性感冒67例臨床觀察

東莞市南城醫院中醫科,廣東 東莞 523071

普通感冒是臨床上最常見的疾病之一,尤其是在基層醫院和社區更為顯著。正常情況下,成人每年會有2~4次感冒[1],幼兒每年會有6~8次感冒[2],一般病情較輕,強壯者常可自愈。體質較弱或亞健康者容易出現反復感冒,雖癥狀不一定較重,但病情纏綿難愈,會明顯影響其工作或生活質量。另外,頻繁服用感冒藥,對患者體質影響亦不可言喻。參考陳氏[1]對“反復感冒”及“易感冒人群”的表述,筆者將患者在1年內出現6次以上,且每次病程均在1周以上的感冒稱為習慣性感冒。臨床癥狀為不同程度的發熱,身倦乏力,鼻塞,流涕,頭痛,微咳,或寒熱汗出,舌質淡嫩,脈虛浮或沉細無力等。

我院自2010年始開展三伏貼治療,經臨床觀察發現,三伏貼對防治習慣性感冒有較好療效。筆者收集自2014年至2016年在我院就診的67例采用三伏貼治療習慣性感冒患者,與65例采用玉屏風顆粒治療的患者進行臨床比較,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取我院2014年至2016年7~8月間就診的符合習慣性感冒診斷的患者132例,隨機分為對照組和治療組。對照組65例,其中男24例,女41例;年齡6~61歲,平均年齡(35.42±17.51)歲;平均病程(3.75±1.54)年。治療組67例,其中男28例,女39例;年齡6~63歲,平均年齡(37.28±18.67)歲;平均病程(3.25±1.68)年。兩組上述一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準 參考《內科學》感冒[3]、《中醫內科常見病診療指南》[4]進行診斷。1年內感冒6次以上;每次病程都在1周以上;臨床癥狀為不同程度的發熱,鼻塞,噴嚏,流涕,頭痛,微咳,或汗出,乏力,神疲,舌質淡,脈浮緩或沉細無力等。

1.3 納入標準 符合上述診斷標準;6歲≤年齡≤65歲;自愿參加,并能堅持治療,配合隨訪。

1.4 排除標準 嚴重心臟病或肝腎功能不全者、高熱或急性上呼吸道感染者、孕婦;皮下或粘膜出血者;有皮膚潰瘍、接觸性皮炎等皮膚疾患者;對天灸藥物及膠布過敏者。

1.5 方法

1.5.1 對照組 給予患者玉屏風顆粒(國藥集團廣東環球制藥有限公司生產,國藥準字Z10930036),每日3次,每次5 g,服藥時間為每年7~9月之間,持續治療30 d。

1.5.2 治療組 三伏貼治療方法參照我院以往三伏貼治療方案[5]實施。三伏貼按三伏天初中末伏計算方法確定每年的治療時間,分別是:2014年7月18日、7月28日、8月7日;2015年7月13日、7月23日、8月12日;2016年7月17日、7月27日、8月16日。連續貼敷3年。

三伏貼敷料藥物制備:所有環節均在無菌、清潔、常溫環境下進行,采用潔凈藥材(白芥子、延胡索、甘遂、細辛、麻黃、半夏各一份,冰片1/5份,由本院中藥房提供),將藥物烘干,粉碎,過80~120目篩,備用。將生姜洗凈,粉碎,用三層無菌紗布擠壓取汁后加同等分量的蒸餾水稀釋調配成50%濃度的姜汁,備用。貼敷當日取生藥粉用姜汁按10 g:10 mL的比例調成較干稠膏狀。將藥膏固定于特別定制的中央有墊環的特質脫敏膠布墊環內,直接貼敷使用。

三伏貼選擇穴位:初伏取定喘(雙)、大杼(雙)、風門(雙)、肺俞(雙);中伏取膻中、大椎、厥陰俞(雙)、足三里(雙)、脾俞(雙);末伏取腎俞(雙)、氣海俞(雙)、膏肓(雙)、志室(雙)。各八穴。

三伏貼注意事項:貼敷后局部皮膚微紅或有色素沉著、輕度搔癢均為正常反應,不影響療效;貼敷后皮膚局部出現刺癢難忍、灼熱、疼痛感覺時,應立即取下藥膏,禁止抓撓,不宜擅自涂抹藥物,一般可自行痊愈;若皮膚出現紅腫、水泡等嚴重反應,需及時至皮膚科就醫。

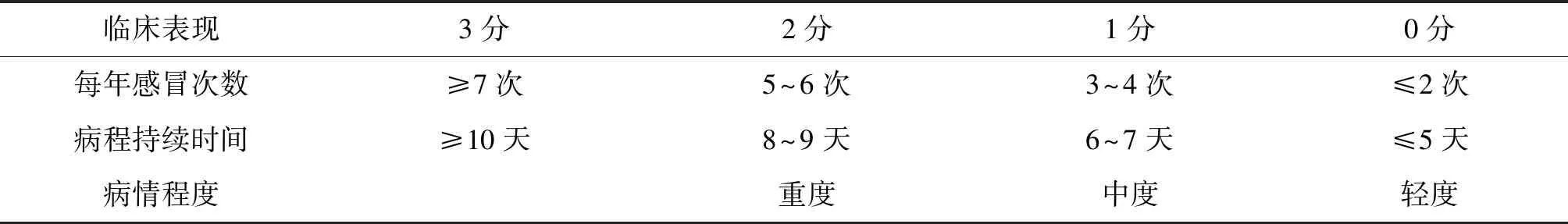

1.6 癥狀評分標準 筆者根據患者每年感冒次數、病程持續時間和病情的輕重程度三個主要指標自擬癥狀評分表。考慮到感冒的普遍性及自限性而設定了0分,另外感冒的臨床表現程度并不一定與病情嚴重程度完全一致,故評分依次下降1分。見表1。

表1 感冒癥狀評分標準

重度(影響工作生活):發熱39 ℃以上,伴全身不適,精神差,咳嗽頻繁,乏力;中度(不影響工作生活,休息不能緩解,需藥物幫助):發熱38~39 ℃,伴咽痛,咳嗽,噴嚏,鼻塞,流涕,稍有全身不適;輕度(休息可緩解,或服藥后很快緩解,或不服藥):發熱38 ℃以下,鼻塞流涕,咽部不適,輕微咳嗽。

1.7 觀察指標 參照癥狀評分標準,設計問卷,記錄治療前及治療后1年的癥狀評分值,計算SSRI值以評定療效。

1.8 療效標準 參照中藥新藥臨床研究指導原則(試行)[6]計算癥狀、體征積分下降指數(SSRI)。SSRI=(治療前癥狀、體征積分-治療后癥狀、體征積分)/治療前癥狀、體征積分×l00%。臨床痊愈:SSRI≥95%;顯效:70%≤SSRI<95%;有效:30%≤SSRI<70%;無效:SSRI<30%。以臨床痊愈、顯效、有效率之和計算總有效率。

2 結果

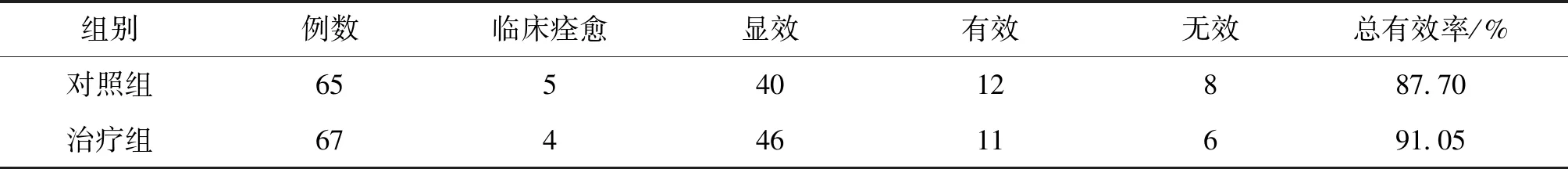

治療組臨床痊愈4例,占5.97%;顯效46例,占68.65%;有效11例,占16.42%;無效6例,占8.95%;總有效率為91.05%。對照組臨床痊愈5例,占7.69%;顯效40例,占61.54%;有效12例,占18.46%;無效8例,占12.31%;總有效率87.70%。治療組療效略高于對照組,但差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

表2 兩組療效比較 (例)

3 討論

感冒是臨床最常見的疾病之一,但往往因為其普遍性及自限性,很多患者都不能給予足夠的重視,導致誤用或濫用藥物,變證頻起。習慣性感冒因發病頻繁,需要反復治療,往往伴有乏力、神疲、氣短、畏寒等表現,與中醫“體虛感冒”情況相符,病情雖不重,但亦會明顯影響患者的生活及工作質量。

本研究通過對治療前后自擬癥狀評分表的測定以觀察三伏貼防治習慣性感冒的效果并與服用玉屏風顆粒者加以比較。需要說明的是,癥狀評分表中雖然將病情程度分為輕中重度,但病情程度或者說臨床癥狀是正邪相爭的結果,而習慣性感冒患者往往有正氣不足的表現,故臨床高熱、咳嗽、咽痛等癥狀不明顯,所以筆者把病情程度輕中重度具體評分依次下降一分,并增加了患者的自我感覺及對生活工作影響程度作為輔助評分標準。結果提示:三伏貼治療可有效地預防習慣性感冒,減少發作次數,并減輕病情嚴重程度。療效與服用玉屏風顆粒比較無統計學差異。經問卷隨訪,筆者發現三伏貼治療往往1個療程即可見效,多次治療可鞏固療效。筆者追問無效患者病史并進行“體質辨識”后發現:其中陰虛體質者3例,濕熱體質者2例,氣虛敏感體質者1例。考慮三伏貼的治療理論是根據“同氣相求”所提出,以扶助人體之正氣、陽氣為治療目的,故對虛寒體質或虛寒證患者更為有效。習慣性感冒患者多因久病傷氣,易出現乏力、神疲、少氣懶言等氣虛表現,故大部分有效。而陰虛或者濕熱盛者,與陽虛、氣虛不甚相符,故療效不佳。這也與婁必丹等[7]的研究結果相符。

從中醫來看,習慣性感冒主要是因為衛氣不固所致,而衛氣源于水谷,依賴脾之運化生成,出于上焦,根于下焦。故在取穴上,初伏取定喘、大杼、心俞、肺俞,以上焦為主;中伏取膻中、大椎、厥陰俞、足三里、脾俞,以中焦為主;末伏取腎俞、氣海俞、膏肓、志室,以下焦為主。整個療程兼顧三焦側重肺脾腎,通過調動全身陽氣運行,以達固衛驅邪之功。三伏天為全年氣候最炎熱時候,按中醫“天人相應”理論,此時自然界的陽氣和人體內的陽氣同氣相求,通過藥物對相應穴位的刺激能更好地扶助、激發機體之正氣以驅散體內“宿根”(即留于體內之邪氣),從而達到預防治療的效果。王洋等[8]的研究結果亦表明,三伏貼對治療肺腎兩虛型支氣管哮喘發作癥狀有效,可提高治愈率。

綜上所述,三伏貼能有效預防治療習慣性感冒,尤其是對陽氣不足的患者效果更佳,其功效與玉屏風顆粒相當。但因條件所限,病例數量不足及患者依從性、流動性等因素影響,仍待進一步擴大深入研究。