溫中健脾方聯合穴位貼敷治療脾胃虛寒型慢性胃炎43例臨床觀察

福建中醫藥大學附屬龍巖人民醫院,福建 龍巖 364000

慢性胃炎是臨床常見胃黏膜炎性病變,發病率在各種胃病中居首位,可嚴重影響患者身心狀態及日常活動,導致生活質量顯著下降[1]。臨床發現,常規西藥治療慢性胃炎雖可取得一定療效,但極易復發,且部分患者對抗菌藥物產生耐藥性,亦可導致療效下降[2]。近年來,中醫藥在慢性胃炎治療中作用逐漸引起臨床重視。中醫認為,脾胃虛弱、中焦虛寒致胃失溫養為本病主要病因病機,故治療當以溫中健脾、和胃止痛為本[3]。穴位貼敷是中醫內病外治的重要手段,該療法將藥物與穴位作用相結合,以中藥對穴位刺激作用達治療目的,其效果已得到臨床普遍認可[4]。基于此,本研究選取我院86例脾胃虛寒型慢性胃炎患者,觀察自擬溫中健脾方聯合穴位貼敷臨床療效,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取我院收治的86例脾胃虛寒型慢性胃炎患者(2017年9月至2019年1月),按照隨機數字表法分為觀察組與對照組。觀察組43例,男22例,女21例,年齡23~62歲,平均(44.41±5.26)歲;病程1~6年,平均(3.28±0.62)年。對照組43例,男24例,女19例,年齡24~64歲,平均(45.32±4.97)歲;病程1~7年,平均(3.33±0.68)年。研究經醫院倫理委員會審核批準,兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入及排除標準 納入標準:①符合《中醫病證診斷療效標準》[5]中慢性胃炎診斷及證候分型標準:胃痛綿綿,空腹為甚,得食則緩,泛吐清水,喜按喜熱,大便多溏,手足不溫,神倦乏力,且脈沉細、舌質淡;②依從性良好,可遵醫囑完成治療;③無認知或溝通障礙,知情同意本研究。排除標準:①慢性萎縮性胃炎;②肝、腎功能不全;③存在精神系統病變;④妊娠期或哺乳期婦女。

1.3 方法 在常規西藥治療基礎上,對照組自擬溫中健脾方治療:薏苡仁20 g,陳皮10 g,干姜10 g,黃芪20 g,茯苓20 g,白術10 g,黨參20 g,炙甘草6 g;加水煎煮取汁300 mL,分別于早晚2次溫服,1劑/d。觀察組在對照組基礎上實施穴位貼敷治療:補骨脂30 g,附子10 g,吳茱萸10 g,肉豆蔻30 g,肉桂30 g,五味子30 g,干姜30 g,丁香30 g,桂枝30 g,花椒30 g;打粉以姜汁調成糊劑,取適量糊劑貼敷于兩側胃俞,脾俞、神闕、足三里及中脘穴,3 h后取下,1次/d。兩組均治療4周。

1.4 療效評定 治療結束后,參照《中醫病證診斷療效標準》[5]評價治療效果:胃痛等癥狀消失,且影像學檢查結果顯示正常為治愈;胃痛緩解且發作次數減少,影像學檢查結果顯示改善為好轉;胃痛等癥狀無明顯改善,且影像學檢查(胃鏡檢查或X線鋇餐造影)結果無變化為未愈。總有效率=(治愈+好轉)/總例數×100%。

1.5 觀察指標 ①臨床療效;②胃痛改善。于治療前、治療2周后、治療4周后采用視覺模擬評分法(VAS)評估兩組胃痛情況,0~10分,分值越高疼痛越明顯[6];③生活質量。于治療前后采用簡明健康狀況調查量表(SF-36)評估兩組生活質量,0~100分,分值越高越好[7]。

2 結果

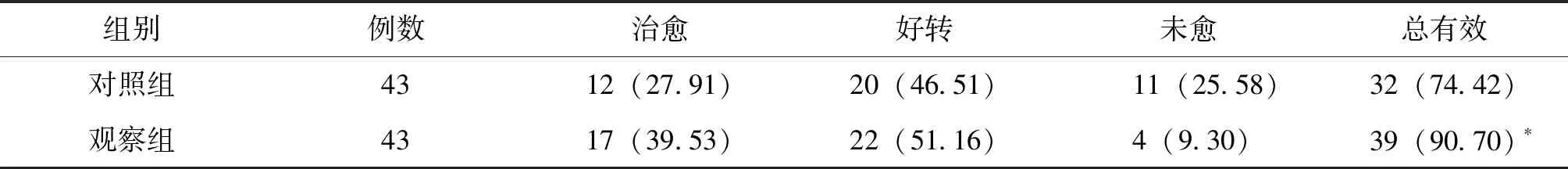

2.1 臨床療效比較 觀察組治療總有效率為90.70%,高于對照組的74.42%(P<0.05)。見表1。

表1 兩組臨床療效比較 [例(%)]

注:與對照組比較,*P<0.05。

2.2 兩組治療前后VAS評分比較 治療2周、4周后兩組VAS評分均較治療前下降,且觀察組下降幅度大于對照組(P<0.05)。見表2。

表2 兩組治療前后VAS評分比較 (分,

注:與同組治療前比較,#P<0.05,與對照組治療后比較,*P<0.05。

2.3 兩組治療前后SF-36評分比較 兩組SF-36評分治療前比較差異無統計學意義(P>0.05);治療后均較治療前提高,且觀察組高于對照組(P<0.05)。見表3。

表3 兩組治療前后SF-36評分比較 (分,

注:與同組治療前比較,#P<0.05,與對照組治療后比較,*P<0.05。

3 討論

目前,西醫多以質子泵抑制劑聯合抗生素方案治療慢性胃炎,但長期使用西藥亦導致機體抗藥性增加,且停藥后病情易反復,難以取得理想治療效果[8]。中醫學認為該病屬于“胃脘痛”范疇,并指出脾胃陽氣素虛,復感寒邪發為胃痛,因此對于脾胃虛寒型慢性胃炎,中醫主張以溫中健脾為治法[9-10]。

基于慢性胃炎病因病機,筆者自擬溫中健脾方治之,其方中薏苡仁健脾利濕,黨參補中益氣健脾,茯苓利水滲濕,黃芪補益中土、溫養脾胃,白術健脾益氣、燥濕利水,干姜溫胃止嘔,陳皮散寒溫胃、理氣健脾,炙甘草緩急止痛、益氣補中;全方配伍得當,共奏溫中健脾、和胃止痛之功效。現代研究指出,溫中健脾類中藥有降低胃蛋白活性、抑制胃酸分泌、調節胃泌素分泌等作用,并可增強機體抵抗力,防止幽門螺桿菌感染發生[11]。

此外,近年中藥穴位貼敷治療消化系統疾病作用越來越突出,故筆者試在自擬溫中健脾方基礎上聯合穴位貼敷,以期進一步提高療效,改善患者生活質量。選穴中脘穴屬胃之募穴,可化濕和中、調胃補氣,配合胃俞以發揮健脾和胃之功效;神闕穴可消除寒積、溫暖下元;足三里穴有調理脾胃、理氣止痛之功效;脾俞溫運中焦。在腧穴主治作用基礎上,外敷中藥,以肉桂、桂枝、干姜、附子補火助陽、溫中祛寒;肉豆蔻、五味子、補骨脂、吳茱萸溫腎暖脾,使火旺土強;花椒溫中止痛;丁香溫中降逆;使以姜汁調和以增加揮發滲透之力。諸藥溫熱,經皮膚-經脈-臟腑途徑共達健脾溫中、和胃止痛之功效。本研究結果顯示,觀察組療效及VAS評分改善情況優于對照組(P<0.05),提示上述聯合方案治療慢性胃炎效果顯著,可有效緩解患者胃痛癥狀,且分析原因可能與自擬溫中健脾方及穴位貼敷上述多重作用機理有關。此外,治療后觀察組SF-36評分高于對照組(P<0.05),慢性胃炎可對患者日常活動造成嚴重影響,進而增加身心負擔,導致生活質量明顯下降,自擬溫中健脾方聯合穴位貼敷治療慢性胃炎效果顯著,有利于減輕胃痛等癥狀對患者日常活動影響,促進身心狀態改善,故生活質量亦有明顯提高。

綜上所述,自擬溫中健脾方聯合穴位貼敷治療脾胃虛寒型慢性胃炎效果顯著,有利于緩解胃痛,促進患者生活質量改善。