壯醫藥文化認知度和接受度的調查分析

1.廣西中醫藥大學瑞康臨床醫學院,廣西 南寧 530000;2.廣西中醫藥大學基礎醫學院,廣西 南寧 530000

我國壯族人民群眾主要聚居在中國南部的亞熱帶地區,這一地區氣候潮濕炎熱、山高樹密、瘴氣彌漫,因此,壯族先民經過長期的摸索與實踐,總結出了一套適應環境氣候的特色醫藥理論與療法,用來防病治病—壯醫藥。壯醫藥是一種壯族人民在與自然環境相處以及疾病的斗爭中產生和發展并形成的獨特的醫藥文化體系。隨之產生的壯醫藥文化也是壯醫藥與壯族聚居地區各種文化交融、結合、滲透形成的產物[1]。更重要的,壯醫藥不僅是我國的特色民族醫藥之一,也是壯族文化的一個重要組成部分,更是壯族人民實踐總結出的智慧成果。在壯族地區,有史記載以來,壯族人民群眾都是通過壯醫藥來維護健康與防病治病。因此,研究與推廣壯醫藥有著十分重要的現實意義與理論價值。

近年來,國家及廣西壯族自治區政府大力扶持壯醫藥事業的發展,發布了《“健康廣西2030”規劃》等文件,提出要加強壯醫藥服務體系,推進壯醫藥的傳承與創新,因此推廣壯醫藥的工作勢在必行[2]。壯醫藥認知度及接受程度可以反映社會群體對壯醫藥文化的了解程度和運用情況,分析其發展優勢及劣勢,從而制定更好的方案推廣壯醫藥文化。本次研究擬從壯醫藥文化認知度和接受度兩個角度展開調查,了解壯醫藥發展現狀及制約因素,為研究壯醫藥及壯醫藥發展以及推廣提供依據與策略。

1 對象與方法

1.1 調查方法 本次調查采用問卷調查的形式,通過線上電子問卷和線下紙質問卷對廣西地區居民展開關于壯醫藥文化的認知度和接受度調查。

1.2 問卷結構 通過中國知網、維普及萬方等文獻數據庫查閱有關壯醫藥的歷史文化、發展現狀及學術成果等相關內容,經過廣西中醫藥大學壯醫學院壯醫學專業溫海成老師審閱,制定關于壯醫藥文化的認知度和接受度的調查問卷。問卷內容分為三個模塊,第一模塊是被調查者的基本信息,主要反映了被調查者的民族、年齡、性別等共6個條目,通過這些信息了解不同層次的人對于壯醫藥文化理解和觀點。第二模塊是被調查者對壯醫藥文化的認知度和接受度的調查,包括了解情況和態度、使用情況、治療經歷等共10個條目,從中反映壯醫藥文化的使用現狀。第三模塊是被調查者對壯醫藥文化的發展建議,共5個條目。

1.3 研究對象 本次調查研究共發放500份調查問卷,收回問卷450份,其中有效問卷417份,有效率為92.67%。

1.4 統計學分析 本文采用 SPSS以及Excel軟件進行統計學描述和邏輯分析,將紙質問卷和電子問卷數據及時錄入軟件并保存,應用頻數和百分比來描述定性資料。

2 結果

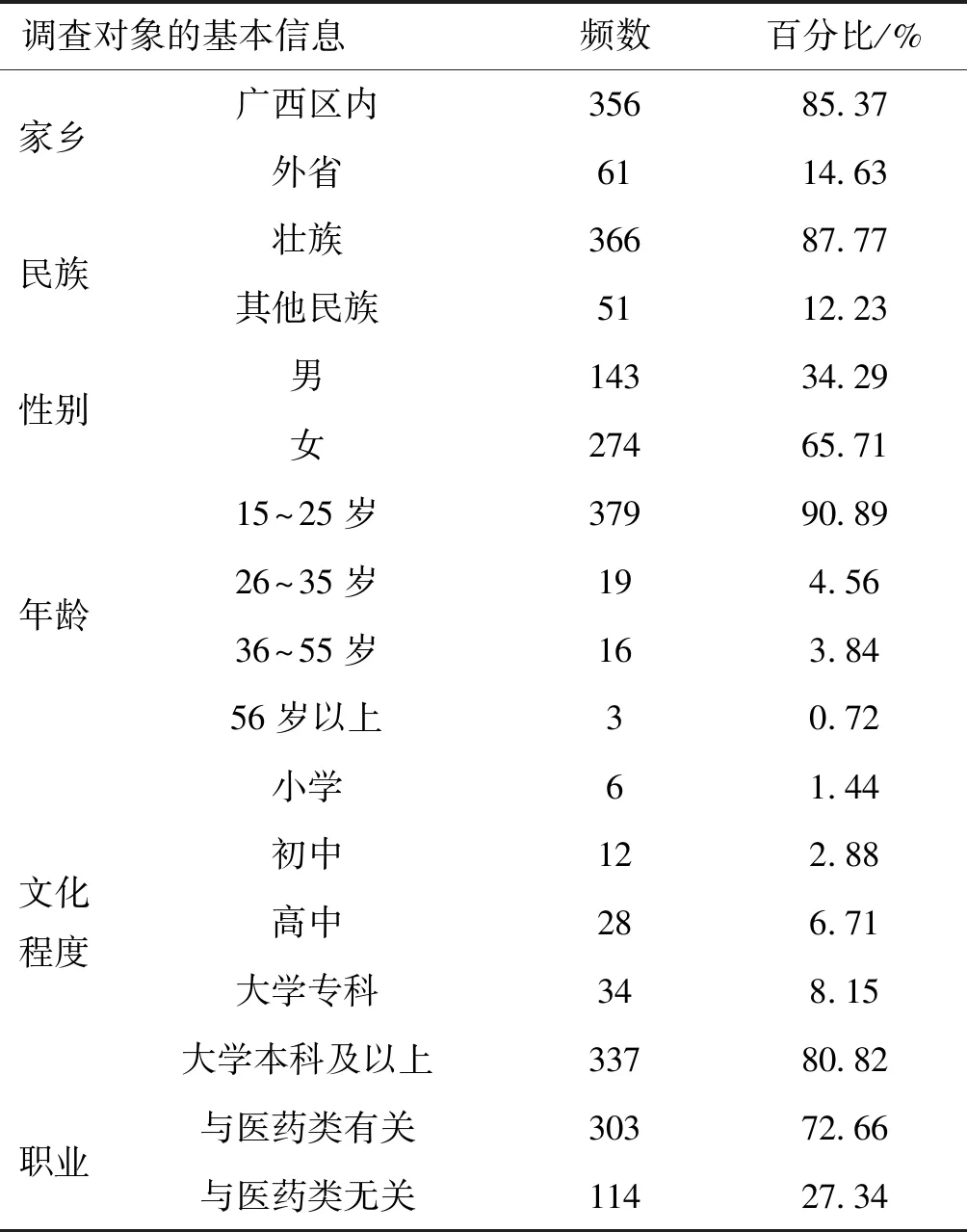

2.1 基本信息 417例被調查者的家鄉、民族、性別、年齡、文化程度及職業等基本信息分布見表1。

2.2 認知度和接受程度 從數據結果來看,被調查者對壯醫藥文化的了解甚少,絕大多數被調查者有使用壯醫藥治療的經歷,但不常用。此外,有73.86%被調查者對壯醫藥文化持可信的態度,并支持其發展和傳承。具體結果見表2。

2.3 發展建議 分別從制約因素、提高方式、了解方式三個方面來分析被調查者對壯醫藥的發展建議,結果見表3。

表1 調查對象基本信息

表2 對壯醫藥文化的認知度和接受程度分析

表3 被調查者對壯醫藥的發展建議

3 討論

3.1 壯醫藥文化認知度低 從基本信息的調查中可以發現,在不同層次的人群中,絕大多數的被調查者都不太認識和了解壯醫藥文化,就連壯族人對于壯醫藥的了解也較少。與蒙醫藥、藏醫藥等其他少數民族醫藥體系相比,當地人們對壯醫藥的認知水平遠遠落后于其他少數民族醫藥。

3.1.1 中青年對壯醫藥文化認知度低 有87.77%的被調查者是壯族人民,處于15~35歲年齡段的人占調查總人數的95%,處于36歲以上年齡段的人占調查總人數的5%。從數據上看,盡管調查對象在各年齡段分布不是很均衡,但覆蓋面比較廣,能夠大致代表社會群體對壯醫藥文化的了解情況。調查對象涵蓋學生、醫生、教師、退休職工以及其他各個職業和不同層面的社會群體,雖然學生所占的比例略大,但學生是較為特殊的群體,在通向其他職業的過程中起重要銜接的作用,所以學生更是當代青年的代表者。但是從調查結果發現中青年并不熟悉與了解壯醫藥文化,現狀令人擔憂。

3.1.2 文化水平高并不代表壯醫藥文化認知度高 從調查對象的文化程度來看,大學專科、本科及以上文化水平的被調查者有337人,占調查總人數的80.82%。一般來說文化知識水平越高的人接觸和了解的事物應是更多的,本科以上文化水平人員的視野應是更廣闊的,更容易接觸和了解壯醫藥文化知識。但是調查結果令人擔憂,大學水平的調查調查對壯醫認知有限。

3.1.3 從事醫藥專業也對壯醫藥文化認知度低 從調查對象的專業來看,在被調查者中從事與醫藥類有關的專業或者職業有303人,占調查總人數的72.6%,從事醫藥專業有關人數大約是無關者人數的三倍。壯醫藥文化是祖國醫學的其中之一,從事醫藥專業的人應更可能接觸壯醫藥和了解壯醫藥才是。但在對壯醫藥、壯藥了解、認知的調查中我們發現,了解壯醫藥文化的人僅占總人數的6%。

綜合以上調查結果來看,絕大部分調查對象是高學歷的、從事與醫藥有關的職業的社會群體,應對壯醫藥有更多的認識。但調查結果卻恰恰相反,從這里可以說明即使是高學歷者或身處醫學院校、從事醫藥行業以及身邊有跟醫藥類行業相關的人士,卻依然會對壯醫藥不甚了解。在蔣建平等人研究的《中醫社會認同度調查問卷的信度和效度分析》中指出,大眾獲取中醫藥知識的途徑相對較少,使得中醫藥知識的社會認可度很低,從中反映壯醫藥現今知識獲取途徑少、受眾面窄、發展受限的局面[3]。

3.2 壯醫藥文化認同感高

3.2.1 文化認同高 近年來,壯醫藥獨特的療效漸為廣大百姓所知。在關于壯醫藥的態度調查中,有73.8%的被調查者認同壯醫藥是科學的、實用的,認為壯醫藥文化是民族文化的瑰寶,應該得到傳承和弘揚。由此可見,壯醫藥作為祖國醫藥文化的其中之一,大部分人對壯醫藥文化是持肯定的態度,肯定了壯醫藥在我們健康生活中的重要地位,有著較高的群眾基礎,大家對壯醫藥文化的發展前景是十分關注的,也十分愿意弘揚壯醫藥文化,這有利于壯醫藥文化的發展以及民族醫藥事業的傳承。

此外,有19.4%人認為壯醫藥文化是民間文化,可信度有待考究,僅少部分的人認為壯醫藥文化的憑空捏造的,不可信或為對壯醫藥文化似信非信,但會關注。少部分人持懷疑態度可能是由于使用壯醫藥治療的人不多,對壯醫藥的了解不夠,加上民間散醫醫術高低不平,治療效果因病而異,偶爾的治療失敗不可避免,又解釋不清其中的可取之處,人們便對壯醫藥的科學性存在質疑。壯醫藥作為一種文化,長時間缺少文字的記載、沒有系統規范的書籍使其難以讓更多人得以學習,靠的是祖祖輩輩口口相傳才得以流傳至今,至今仍是壯族人民治病的治療方法之一。

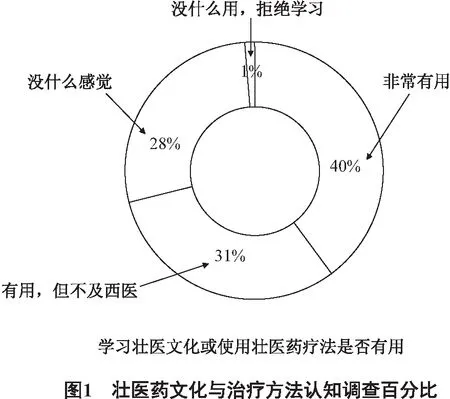

3.2.2 療效認同 高有40%的被調查者認為壯醫藥療效顯著,是值得肯定的。超過半數的被調查者認為壯醫藥療效一般,因為其受眾面窄,以至于大部分人在選擇治療方式時都沒有考慮到壯醫藥療法,導致壯醫藥名氣不大,未形成良好的口碑。也因為壯醫藥較晚被世人熟知和使用,在形成壯醫藥體系時西醫、中醫發展已經成熟,而不被世人所使用及肯定,更沒辦法去證明它的療效,從而受到局限,無法發展,使得選用壯醫藥治療的人很少。

3.3 壯醫藥療效認知度低、使用率低 調查結果顯示,有166人認為學習壯醫藥文化非常有用,占調查總人數的39.8%,但在使用壯醫藥治療經歷的調查中,經常使用壯醫藥治療的人數僅占總數的2.7%(圖1)。由此可見,身邊的人對壯醫藥文化是認同的,但是因為接觸和了解較少,壯醫藥處于一種極其尷尬的境地。

人們對壯醫藥文化了解各異,在對拔火罐、刮痧等壯醫藥特色療法的看法調查中,有51.0%的人認為拔火罐、刮痧等療法很神奇,治病效果好;有39.2%的人認為拔火罐、刮痧等療法效果一般,因病而異;有10%的人在生活中沒有接觸過拔火罐、刮痧等療法,不知道其療法的用處。拔火罐、刮痧等是壯族人民使用比較多的療法,在過去幾乎每家壯族人都會用來防治日常疾病。此外,有一些小眾的療法也很具有壯醫藥特色,如壯醫藥線點灸、竹罐療法、滾蛋療法、經筋療法等。壯醫藥在兩千多年的歷史發展過程中,由于缺乏文字的記載,沒有系統規范的書籍使其難以讓更多人得以學習,加之各地語言相差較大,在文化傳播上遇到很大的困難。

在上個世紀五十至七十年代,還有許多壯族人民會用針挑、針刺、刮痧等方法治療一些常見病,老一輩在壯醫藥傳統文化認知和傳承方面發揮著巨大作用,但在國內外先進醫學面前逐漸退化,民間的一些醫術藥方在其它醫藥文化的強勢滲入下逐漸失傳,許多醫方醫術除了零星的記載之外,已無從考查[4]。

4 建議

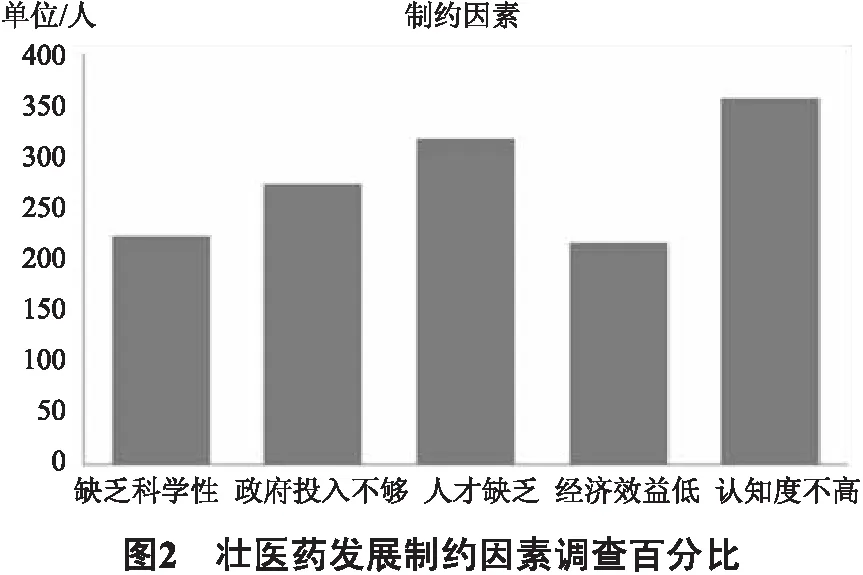

劉爽等[5]曾對壯醫藥發展進行分析,其劣勢在于:知名度不高、壯醫藥人才缺乏且結構不合理、壯醫藥研究開發滯后、壯藥材野生資源缺乏保護。為此,筆者調查了壯醫藥發展的制約因素,改善劣勢因素而發展優勢。調查結果如下圖顯示,人們認為制約壯醫藥發展最主要的因素就是壯醫藥認知度不高,宣傳力度不夠,壯醫藥人才不多,國家投入也比較少(圖2)。可見,想讓壯醫藥更好的發展和傳承,需要國家政府的扶持幫助,改善壯醫藥的教育制度,培養人才,向廣大群眾宣傳壯醫藥文化,特別是在廣西壯族人口聚集的地區,更應該讓壯族的醫學文化得到認可和保存,永久傳承下去,讓壯醫藥文化走進人們的生活中。

4.1 盡快落實壯醫藥發展政策進入日常醫療中 壯醫藥因受眾面小,發展受到極度限制。近年來,國家及廣西壯族自治區政府非常重視與大力扶持壯醫藥事業的發展,提出并頒布相關政策。國家層面,國務院曾出臺了有關“加強民族醫藥教育,重視人才隊伍建設,提高民族醫藥人員素質,完善民族醫藥從業人員準入制度,加強民族醫藥繼承和科研工作,建設民族醫藥研發基地,促進民族醫藥產業發展”的政策[6]。在自治區層面,2008年《廣西壯族自治區發展中醫藥壯醫藥條例》中也明確指出“縣級以上人民政府應當堅持中西醫并重的方針,將中醫藥事業納入當地國民經濟和社會發展總體規劃;壯族聚居區縣級以上人民政府還應當將壯醫藥事業納入當地國民經濟和社會發展總體規劃”,“增加對民族醫藥的投入;加強對壯醫藥人才的培養;解決鄉村中醫和民族醫務人員執業資格。”,此外,近年廣西區政府還制定了相關計劃,如《關于加快中醫藥壯瑤醫藥發展的決定》、《壯瑤醫藥振興計劃(2010-2020年)》[7]。上述政策法規明確了民族醫藥發展的戰略目標和任務,并規劃了新時期壯醫藥文化事業發展的主要工作,但是從調查結果看,好的政策也要落實到具體層面。在推動規劃方面,我們還需要做更多的工作。

4.2 大力培養壯醫藥專業人才 壯醫學學科從1984年在廣西開始建設,2002年開辦五年制中醫學專業(壯醫方向)本科教育,在這三十幾年的壯醫藥發掘、整理和研究中逐漸創建起壯醫藥新興學科[8]。雖然壯醫學專業教師們大多受過系統的醫學基礎理論教育,但學習壯醫藥文化時日尚短。而且壯醫藥民間醫師學習壯醫藥大多靠師徒相授、父子相傳等無字記載的方式傳承古老的醫學技術,也正因如此,使得很多壯醫藥民間醫師壯醫藥基礎理論認識不足,知識存在漏洞,造成壯醫藥治療時存在失誤,存在偏見。同時因社會偏見、市場經濟、西醫文化認同等因素的影響,壯醫藥繼承人缺乏極其嚴重,壯醫藥發展被嚴重制約,最終導致壯醫藥本科專業教育資源匱乏,壯醫藥醫學科研機構不足,形成一個惡性循環[9]。因此,需要不斷完善教師隊伍建設、培養壯醫藥專業性人才、提高教學課程質量,對壯醫藥發展至關重要。廣西中醫藥大學開始壯醫專業和相關課程是一個好的嘗試與實踐,值得肯定。

4.3 擴大壯醫藥文化影響力 從調查數據可以看出,開展壯醫藥義診活動最受大眾喜愛,義診有利于人們的健康,在義診中開展專業性、特色性的宣傳更有利于人們了解。其次,政府宣傳、舉辦講座、出版書籍等都可以提高壯醫藥在社會群體中的影響。此外,還可以開展壯醫藥文化內涵建設,結合廣西特色節日習俗、旅游文化,如靖西藥市、寧明花山壁畫等,提高壯醫藥知名度。

5 小結

壯醫藥是壯族人民在漫長的生活實踐中形成和發展起來的民族醫藥體系,它是順應了廣西地形、氣候發展起來的醫學,至今仍是壯族居民賴以防病治病的主要方式之一。傳承與發揚壯醫藥文化不僅是對先輩的尊敬,更是為子孫后代留下一筆寶貴的財富。