中學生共情與受網絡欺凌的關系:父母溫暖的調節(jié)作用

吳妮妮 黃楚繽

【摘 要】 本研究以廣東省某所中學425名高二學生為被試進行問卷調查,考察共情與受網絡欺凌的關系以及父母溫暖在其中的調節(jié)作用。結果發(fā)現(xiàn):中學生共情與受網絡欺凌存在顯著負相關;父母溫暖在共情與受網絡欺凌的關系中起調節(jié)作用。當父母溫暖水平較低時,共情與受網絡欺凌的負相關顯著,即共情能力越強,受網絡欺凌越少;而當父母溫暖較高時,共情與受網絡欺凌無關。本研究表明,培養(yǎng)中學生的共情能力是減少受網絡欺凌的重要途徑之一,這對于感知到父母溫暖比較低的中學生而言尤為重要。

【關鍵詞】 共情 父母溫暖 受網絡欺凌

1.前言

近年來,網絡帶給人們極大的便利的同時也引發(fā)了不少惡性的網絡欺凌事件,有效預防和杜絕網絡欺凌成為備受關注的社會熱點和研究主題。不少研究者近年來關注網絡欺凌與被欺凌的影響因素。其中關于網絡被欺凌的研究發(fā)現(xiàn),受欺凌者的共情水平普遍比沒有涉及網絡欺凌的人要低[1]。然而也有其他研究發(fā)現(xiàn),受欺凌者的共情水平與一般人無異[2]。鑒于以往研究關關共情與受網絡欺凌關系不一致的結果,由此推斷可能存在制約兩者關系的變量。生態(tài)系統(tǒng)理論強調個體發(fā)展不僅與個體本身的特點有關,也受到個體特點與環(huán)境系統(tǒng)交互作用的影響[3]。可見,網絡受欺凌可能不僅與共情有關,還跟共情與某些環(huán)境變量的交互作用有關。根據(jù)生態(tài)系統(tǒng)理論,家庭因素如父母的溫暖關愛有可能是重要的環(huán)境變量。本研究擬探討中學生共情能力與受網絡欺凌的關系,并揭示父母溫暖在其中的調節(jié)作用,為減少網絡受欺凌提供理論依據(jù)和指導。

1.1中學生共情與受網絡欺凌的關系

網絡欺凌是互聯(lián)網時代在發(fā)展過程中出現(xiàn)的一種反社會現(xiàn)象。網絡欺凌是一種個體以某些電子手段惡意且反復地傷害他人的行為,而受網絡欺凌則是指個體在網絡交流過程中被他人以電子手段蓄意且反復傷害的現(xiàn)象[4]。共情作為個體因素之一,是影響受網絡欺凌的重要變量。共情是認知、理解、分享他人情緒和感覺的一種能力[5],可分為認知和情感兩個維度。認知共情是指理解他人的信念、情感和意圖,情感共情是指感受和體驗他人情感的能力[6]。線索過濾理論和觀點采擇理論分別從不同的角度解釋了共情與受網絡欺凌的關系。線索過濾理論認為,由于網絡空間的特征,網上交際是以身體缺場為前提的,這導致網絡人際互動與傳統(tǒng)交往相比缺少了很多線索,個體在網絡互動情景中對目標、語氣和內容的判斷能力下降,就會出現(xiàn)更多的去個性化行為[7]。在互聯(lián)網社交平臺上,個人信息大幅度減少,而在互聯(lián)網終端進行交流的過程中,雙方的真實信息被隱藏,導致其交往過程中社會線索的減少[8]。共情需要依賴一定的情景線索[9],對他人進行準確共情更需要借助面部表情、肢體動作、人際距離等線索[10],因此對于低共情能力的人來說,他們的情緒加工能力較弱。此外,網絡中可以幫助共情的社會線索大幅度減少,因此受網絡欺凌的概率就會上升。觀點采擇理論可以從共情的認知層面去解釋低共情對受網絡欺凌概率的影響。該理論強調個體通過相關信息對他人觀點進行推斷和做出反應的能力。在網絡環(huán)境下,人們的文字信息碎片化且存在延遲,因此低共情的人可能無法通過有限的文字信息去推斷他人的意圖,更容易產生誤解或者作出不恰當?shù)幕貞⒃馐艿絹碜跃W絡另一方的言語攻擊等欺凌。因此,我們有理由推斷低共情能力將增加受網絡欺凌的概率。目前已有研究證明了這一點[12]。然而也有研究發(fā)現(xiàn),受網絡欺凌者的共情水平與沒有涉及網絡欺凌的人無異[2],即共情與是否被網絡欺凌沒有顯著相關。由此可推斷,存在其他變量制約著共情與受網絡欺凌的關系。

1.2 父母溫暖的調節(jié)作用

根據(jù)生態(tài)系統(tǒng)理論,環(huán)境以及個體因素與環(huán)境的交互作用影響個體的發(fā)展[3]。家庭是重要的環(huán)境變量之一。其中,父母的溫暖,作為一種重要的社會支持方式,可能是減少個體受網絡欺凌的關鍵因素。父母通過給予中學生更多的支持和關心,有助于規(guī)范中學生的網絡行為,進而防御或減少中學生在網絡環(huán)境中受到欺凌。有研究表明積極的父母教養(yǎng)方式如父母溫暖對中學生網絡欺凌有顯著的負向預測作用[13]。已有研究證明了父母溫暖在預防網絡欺凌中的關鍵作用,但并未探討父母溫暖與共情的交互作用對受網絡欺凌的影響。在父母溫暖的不同水平下,共情與受網絡欺凌的負相關可能存在不同。在低父母溫暖的情況下,父母對中學生的關注減少,中學生只能憑借現(xiàn)有的共情能力去應對網絡環(huán)境,那么受到網絡欺凌的可能性就與其共情水平有很大相關。在高父母溫暖的情況下,父母對中學生的關懷備至,能及時察覺中學生是否有遭受到網絡欺凌,并能做出保護和引導,共情與網絡欺凌的關系可能減弱。

1.3本研究擬探討的問題及假設

鑒于以往研究關于共情與受網絡欺凌關系不一致的結果,本研究擬揭示兩者關系中可能存在的調節(jié)變量——父母溫暖,構建以下的模型圖:

本研究假設如下:

(1)共情與受網絡欺凌呈顯著負相關(假設一)

(2)當父母溫暖較少(vs.高)時,共情與受網絡欺凌的負相關更強(假設二)

2. 研究方法

2.1 研究對象

本研究以廣東省一所縣城中學高二年級525名的學生作為研究對象。在對空白問卷和規(guī)律作答的問卷等數(shù)據(jù)不能采用的問卷進行剔除后,得到有效數(shù)據(jù)共426份,其中男生226人(52.8%),女生200人(46.7%),平均年齡為17.61歲(SD = 0.54)。

2.2 研究工具

2.2.1受網絡欺凌問卷

采用Hinduja和Patchin在2013年編制的網絡欺凌問卷[13]。該量表共9題,測量參與調查者過去30天可能經受過的9種不同的網絡欺凌行為,采用 Likert 5點計分,數(shù)字 1-5 分別表示“從不” “1次” “有時”“經常”“每天”。本研究中該量表信度為0.82。

2.2.2 Jollife基本共情量表(2006)

采用夏丹(2011)[14]改編成中文版Jollife[15]基本共情量表,該量表共 20 題,分為認知共情和情感共情兩個維度,其中認知共情 9個條目,情感共情 11個條目。采用 Likert 5點計分,數(shù)字 1-5 分別表示從“完全不同意”到“完全同意”,得分越高表示共情水平越高。本研究中該量表信度為 0.73。

2.2.3父母溫暖問卷

采用Robbins[16]在1994年編制的感知父母量表(Perception of Parents Scales)的父母溫暖維度的題目,共6題,采用5點計分法,數(shù)字1-5分別表示從“完全不符”到“完全符合”,得分越高代表感知到的父母溫暖越多。本研究中該量表信度為0.82。

2.3施測程序及數(shù)據(jù)處理

先由該校心理老師通知學生填寫問卷,再由主試到班上說明指導語并發(fā)放問卷,被試根據(jù)個人意愿在課堂填寫完畢后,上交給主試。對數(shù)據(jù)的整理和分析通過SPSS 19.0完成。

3.結果

3.1 描述性統(tǒng)計及相關分析

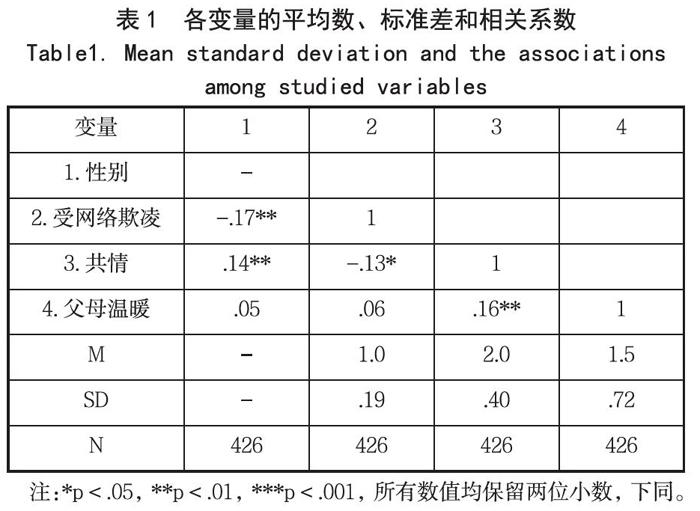

各變量的平均數(shù)、標準差以及相關矩陣如表1 所示,結果表明,共情與受網絡欺凌行為呈顯著負相關,父母溫暖與受網絡欺凌無關。鑒于性別與受網絡欺凌存在顯著相關,因此在后續(xù)研究中將性別列為控制變量。

3.2父母溫暖在中學生共情與受網絡欺凌關系中的調節(jié)作用

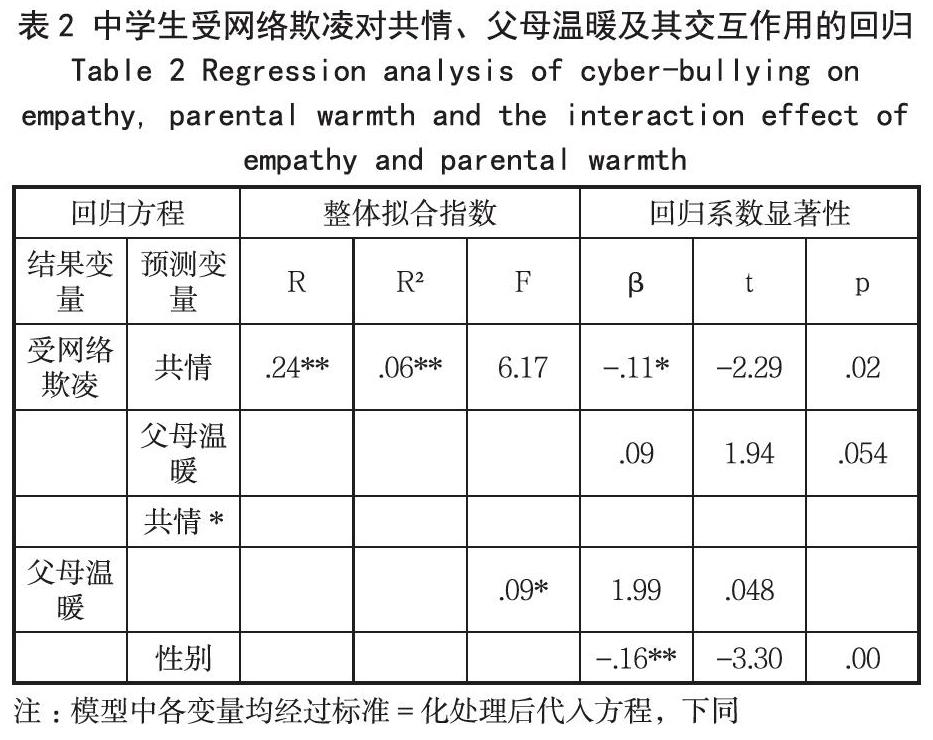

在控制了性別變量后,分析父母溫暖是否在受網絡欺凌對共情的關系中起調節(jié)作用。首先對所有連續(xù)變量進行標準化,其次通過SPSS,建立受網絡欺凌對共情、父母溫暖及其交互作用的回歸。結果發(fā)現(xiàn),共情對受網絡欺凌存在顯著負相關(β = -.11,p = .02),父母溫暖對共情無顯著相關(β = .09, p = .054),父母溫暖與共情的交互作用與受網絡欺凌有顯著相關(β = .09,p = .048),這說明父母溫暖在共情和受網絡欺凌之間起調節(jié)作用。如表2所示:

以高于、低于平均數(shù)一個標準差為基準,將父母溫暖進行高低分組,并進行簡單斜率分析,進一步考察不同水平父母溫暖對共情與受網絡欺凌之間關系的影響。結果由圖2所示,對于感知到父母溫暖較高的中學生,共情與受網絡欺凌的負相關不顯著(β = -.02, p = .77);而感知到指父母溫暖較低的中學生,共情與受網絡欺凌的負相關顯著(β = -.20, p =.002)。

圖2 父母溫暖在中學生共情與受網絡欺凌關系中的調節(jié)作用

Figure 2 The moderating effect of parental warmth on the relationship between empathy and cyber-victimization

4.討論

本研究探討了中學生共情與受網絡欺凌的關系以及父母溫暖在兩者間的調節(jié)作用。結果發(fā)現(xiàn),共情能力對受網絡欺凌有顯著的負向預測作用;父母溫暖在上述關系中扮演調節(jié)作用的角色。本研究加深了人們對網絡欺凌的認識,了解了受網絡欺凌的影響因素及其作用機制,對預防和杜絕受網絡欺凌具有重要的理論和現(xiàn)實意義。

4.1.中學生共情與受網絡欺凌的關系

本研究以高中生為被試,探討了共情與受網絡欺凌的關系。與研究假設一致,本研究發(fā)現(xiàn)共情能力越低,受到的網絡欺凌越多。該結果與以往關于共情對受網絡欺凌的影響研究結果一致[17]。這可能是因為網絡環(huán)境中實時互動信息線索大幅度減少,對于共情能力低的中學生,在認知上他們難以憑借少量的信息理解他人的處境,導致誤解或矛盾的發(fā)生,進而容易遭到他人的欺凌。相反,共情水平高的中學生,能更好解讀他人的情緒反應,進而采取更恰當?shù)男袨楸苊馀c他人發(fā)生矛盾或者遠離那些惡性網絡欺凌事件。

4.2父母溫暖的調節(jié)作用

本研究發(fā)現(xiàn),父母溫暖在共情和受網絡欺凌的關系中起調節(jié)作用。當父母溫暖的水平較低,共情與受網絡欺凌行為的顯著負相關,即共情能力越強,受網絡欺凌行為越低。當父母溫暖的水平較高時,共情與受網絡欺凌行為無關。該結果表明,對于父母溫暖低的中學生而言, 他們的共情能力發(fā)揮了重要的保護作用。該結果也驗證了生態(tài)系統(tǒng)理論,表明受網絡欺凌不僅與個體因素(共情能力)有關,也會受到外部環(huán)境與個體因素(共情)的交互作用的影響。培養(yǎng)學生的共情能力,尤其對于感知到父母溫暖比較低的中學生來說尤為必要。

4.3研究不足與展望

本研究也存在一些不足之處,可在以后的研究中繼續(xù)完善:

首先,本研究數(shù)據(jù)均來自自我報告,考慮到社會期望效應等因素,今后可綜合不同信息渠道收集數(shù)據(jù),以使測量數(shù)據(jù)更客觀可信。其次,本研究采用橫斷設計法,難以揭示變量之間可能存在的雙向關系。今后可采取縱向研究以更好地揭示變量的關系。另外,由于調查的對象是高二級學生,這個年齡段的學生在學校生活的時間較長,受學校環(huán)境尤其適合同齡人和老師的影響也比較大,今后可深入考察同齡人與老師的支持力量是否可以成為保護因素,探討一個更加全面的防治網絡欺凌的方案,保護中學生的身心健康。

5.結論

本研究得出的結論如下:

(1)共情與受網絡欺凌有顯著的負相關關系。共情能力越低,受欺凌程度越高。

(2)父母溫暖顯著調節(jié)共情與受網絡欺凌的關系。當父母溫暖低時候,共情對受網絡欺凌有顯著的負向預測作用。當父母溫暖高時,共情與受網絡欺凌關系無關。

【參考文獻】

[1] Anja S K , Herbert S . Social-Behavioral Correlates of Cyberbullying in a German Student Sample[J]. Zeitschrift für Psychologie / Journal of Psychology, 2009, 217(4):224-226.

[2] Zych I , Baldry A C , Farrington D P , et al. Are children involved in cyberbullying low on empathy? A systematic review and meta-analysis of research on empathy versus different cyberbullying roles[J]. Aggression and Violent Behavior, 2018:S1359178917301672.

[3] Bronfenbrenner U . Ecological Systems Theory[M]// Six theories in early child development. 1992.

[4] 壽安慶, 陳友慶. 大學生網絡受欺負、領悟社會支持與孤獨感的關系[J]. 中國健康心理學雜志, 2015(2):233-238.

[5] Vignemont F D , Singer T . The empathic brain: how, when and why?[J]. Trends in Cognitive Sciences, 2006, 10(10):0-441.

[6] Decety, J. The Functional Architecture of Human Empathy[J]. Behavioral and Cognitive Neuroscience Reviews, 2004, 3(2):71-100.

[7] 李冬梅, 雷靂, 鄒泓. 青少年網上偏差行為的特點與研究展望[J]. 中國臨床心理學雜志, 2008(1):95-97.

[8] Ang R P , Goh D H . Cyberbullying Among Adolescents: The Role of Affective and Cognitive Empathy, and Gender[J]. Child Psychiatry & Human Development, 2010, 41(4):387-397.

[9] 何丹,范翠英,牛更楓,等. 父母教養(yǎng)方式與青少年網絡欺負:隱性自戀的中介作用[J]. 中國臨床心理學雜志,2016,24(1):41-44.

[10] 陳武英, 劉連啟. 情境對共情的影響[J]. 心理科學進展, 2016, 24(1):91-100.

[11] 敬嬌嬌, 高闖, 胡安凱,等. 共情對不同網絡欺負角色行為的影響[J]. 應用心理學, 2017, 23(3):267-277.

[12] 何丹, 申曦, 楊歡,等. 父母教養(yǎng)方式與青少年網絡欺負:移情的作用[J]. 中國健康心理學雜志, 2017, 25(3):403-407.

[13] Hinduja S , Patchin J W . Social Influences on Cyberbullying Behaviors Among Middle and High School Students[J]. Journal of Youth & Adolescence, 2013, 42(5):711-722.

[14] 夏丹. 基本移情量表(BES)中文版的信效度及初步應用研究[D]. 鄭州大學,2011.

[15] Jolliffe D , Farrington D P . Development and validation of the Basic Empathy Scale[J]. Journal of Adolescence, 2006, 29(4):0-611.

[16] Robbins, R.J. An assessment of perceptions of parental autonomy support and control:Child and parent correlates.Unpublished Doctoral Dissertation, Department of Psychology, University of Rochester, 1994.

[17] Smith P K , Mahdavi J , Carvalho M , et al. Cyberbullying: Its nature and impact in secondary school pupils[J]. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 2008, 49(4):376-385.