天祝縣高原夏菜發展的制約因素及對策探討

胡 成

中共天祝縣委黨校,甘肅 天祝 733299

甘肅省在全國蔬菜種植區劃里屬黃土高原夏秋蔬菜優勢區域[1],是“西菜東運”的重要基地。甘肅省高原夏菜生產區域主要包括沿黃灌區和河西走廊適種區[2]。因海拔、氣候等不同而形成梯次鮮蔬上市。天祝藏族自治縣(以下簡稱天祝縣)地處甘肅省中部,武威市東南部,祁連山和河西走廊東端,是甘肅省高原夏菜重要產地,因海拔高、氣候冷涼、病蟲害少,所生產的高原夏菜化肥和農藥施用量少,農殘藥殘含量低,深受消費者喜愛,在保障市場供應、調整種植結構、增加農民收入、擴大勞動就業、拓展出口貿易等方面發揮了重要作用。天祝縣高原夏菜從2000年開始試種,目前種植面積已達10.2萬畝,年產15萬t,年產值3.06億元,畝均收益0.4~0.6萬元,是傳統種植業的10倍以上,明顯提高了種植戶的家庭收入,為天祝縣脫貧攻堅和鄉村振興提供了產業支撐。

一、天祝縣高原夏菜現狀

(一)種植區域

天祝縣高原夏菜種植區域主要位于烏鞘嶺東南的金強川,包括抓西秀龍鎮南部、打柴溝鎮、華藏鎮、石門鎮及松山鎮西部,海拔2 294~2 800m,年降水量350~450mm,平均溫度-2~2℃,無霜期90~130d。該區域土地平整,主要以黑鈣土、栗鈣土為主,土壤較肥沃,金強河(莊浪河)從中穿過,灌溉方便及時。除此之處,縣境內的天堂鎮、哈溪鎮、朵什鎮等鄉鎮均有少量種植。

(二)種植品種及效益

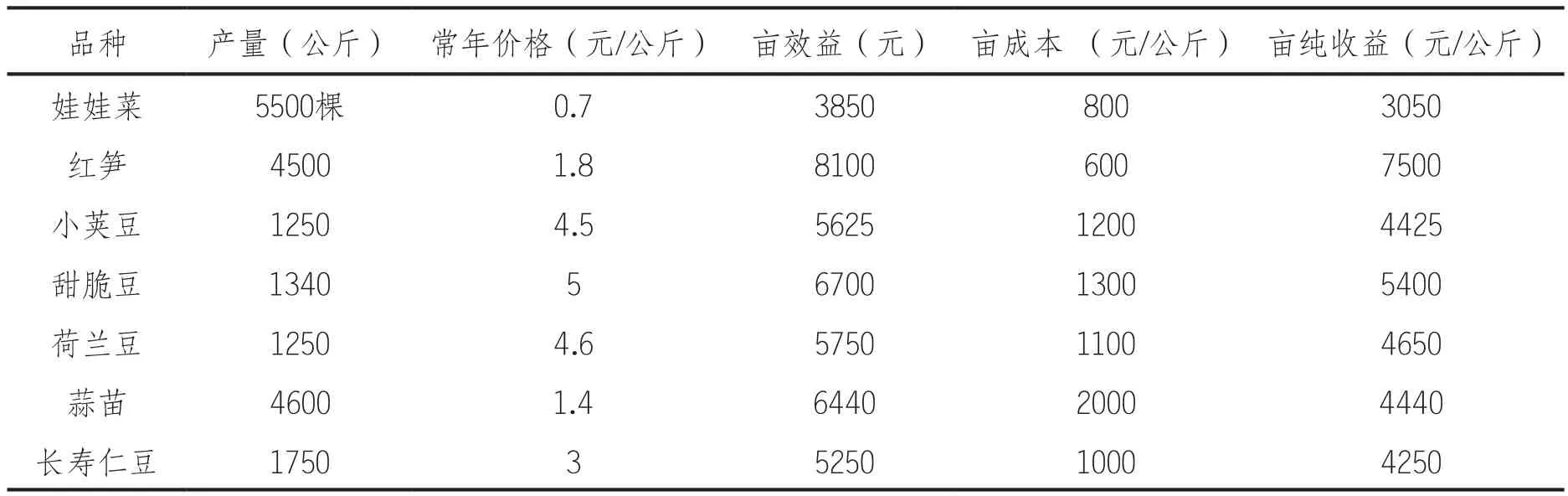

天祝縣種植的高原夏菜主要有娃娃菜、紅筍、蒜苗及豆類(荷蘭豆、甜脆豆、長壽豆、莢豆等),另外,西蘭花、花椰菜、西生菜、大白菜、西葫蘆、西芹等也有零星種植。

上表說明,高原夏菜畝均成本因種植品種不同而差異較大,占畝均效益的7%~31%不等,成本最低為紅筍,只占畝效益的7%,畝純收益也最好,但應季性強、市場要求嚴苛,市場風險也最大,最好的時候畝收益可達萬元,市場疲軟時爛在地里無人問津。處于中間的豆類,生產成本均超過千元。投入最高的是蒜苗,占畝收益的31%,其畝純收入跟豆類相當。總體來說,特色種植收益遠高于傳統作物(小麥等)收益,以人均3畝地算,人均收入也在萬元以上,是提高農民收入,加快脫貧致富,實現鄉村振興的有效手段。

(三)產品品質

天祝縣高原夏菜產地位于祁連山下,生產環境優越,土壤肥沃、空氣清新、水源純凈,所生產的高原夏菜有機質含量高、病蟲害少、藥殘含量極低,是生產綠色、有機蔬菜的理想基地。2004年金強河流域6 000畝無公害蔬菜的產地被甘肅省農牧廳無公害農產品產地認定委員認定為無公害蔬菜產地。生產的西蘭花、花椰菜、西生菜、小莢荷蘭豆、甜脆豌豆、豌豆苗、大白菜七個蔬菜被認定為綠色食品A級產品,許可使用綠色食品標志。2007年生產的蒜苗、娃娃菜、西葫蘆、荷蘭豆、甜脆豆、豌豆苗、西芹7個蔬菜經中國綠色食品發展中心審核,認證為A級綠色食品,認證面積共計5萬畝。蔬菜產品銷往上海、深圳、廣州、北京等國內大城市。出口香港、澳門、臺灣、韓國、日本等發達國家和地區。

截至目前,全縣“三品一標”產品累計認證數量42個,無公害產地2個,其中:綠色食品42個,無公害產品4個。“三品一標”種植產品認證面積占食用農產品的55.4%。

二、天祝縣高原夏菜發展的制約因素

天祝縣發展高原夏菜存在自然條件嚴酷、發展空間狹小、組織化程度低、人力資源缺乏等制約因素。

(一)自然條件制約

1. 天祝縣處于青藏高原、黃土高原、蒙古高原交匯處,境內山大溝深,全縣面積7 149km2,總耕地面積約85萬畝,耕地面積不足全縣面積的8%。而耕地中,山旱地占80%以上,無法進行機耕和有效灌溉,成本高、效益低。

2. 天祝縣境內的烏鞘嶺是季風非季風、干旱半干旱、內流外流河的分界線,嶺南和嶺北呈現了較大的降水差異:烏鞘嶺以南和以東的廣大地區,是年降水量超過400mm的溫帶季風氣候區,而烏鞘嶺以北的廣大地區,則是年降水量低于400mm的溫帶大陸性氣候區。總體來說,天祝全縣降水稀少且不均勻,主要集中的每年的7-9月份。年蒸發量1 200~1 700mm,年均氣溫-8~4℃,相對無霜期130d左右,日照時數2 641.3h。降水量少、蒸發量大、年均溫低、無霜期短、日照時數少。小區域氣侯復雜多變,常有干旱、冰雹、洪澇、霜凍、風雪等自然災害發生。

(二)發展空間制約

天祝縣是祁連山國家級自然保護區和祁連山國家公園的重要組成部分[3]。境內生態保護面積占保護區總面積的40%和國家公園面積的9.21%,是省級生態文明示范縣,全縣70%以上的面積屬禁止開發和限制開發區域,其核心區大多屬于原住民畜牧區、種植區。隨著保護區整治和國家公園體制的建立,區域內農牧民生產生活空間受到極大壓縮。而縣域內移民搬遷又會增強搬入地資源稀缺程度,從而加大原住民生產生活風險,加劇搬入地農牧民的資源爭奪。

(一)組織程度制約

天祝縣高原夏菜主要以家庭式分散經營為主,組織化程度低、生產方式落后、經營理念傳統、市場信息獲取渠道狹小,主要以上年度市場信息作為決策生產依據,過時性強[4]。合作社數量大但規模小,運行機制不健全,帶動能力弱,沒有真正做到整合農村資源、發揮規模效應、優化服務協調、降低市場風險的作用。全縣174個行政村共有合作社1 167家,村均6.7個,其中國家級示范社4家,省級示范社20家,市級29家,縣級107家。涉農企業規模小、投資能力弱、產加運銷研能力不足,無法做到整合農村資源,加大農業投入、承擔市場分險、提高產業效益。

表2 天祝縣2018年高原夏菜產量及收益

(二)人力資源制約

鑒于城鄉差距的客觀存在和農業經營效益低的現實,鄉村勞動力流失十分嚴重,農村空心化、農業邊緣化、農民老齡化情況普遍。農業對于年輕人吸引力不足,經營者大多是無法外出的留守老人,文化水平偏低,經營理念落后,新知識新理念新技術接受困難。“誰來種地”已經成為當下非常嚴峻的問題。天祝縣涉農部門有限的人才儲備,無法滿足多種農業發展需求,服務能力弱。

三、天祝縣高原夏菜發展對策

(一)強化全過程控制,保證品質

以供給側結構性改革為主線,準確定位天祝縣高原夏菜產業發展目標,合理布局高原夏菜種植區域,出臺可操作性強的配套政策措施,創建“中國高原蔬菜之鄉”。加強對高原夏菜的產前、產中、產后各環節監管,做到環境、技術、質量全過程控制,確保產品安全,提高競爭力。組織實施“三品一標”拓展行動,積極推進標準化建設。創新生產、管理、服務機制,健全各項保障體系。建立蔬菜質量安全追溯技術體系。盡快把天祝縣高原夏菜質量安全推向一個新的水平[5]。

(二)深化全產業開發,留存價值

圍繞高原夏菜生產,整合有效資源,建立種植、加工、服務、科研體系,推進一、二、三產融合發展,延長產業鏈條。深入推進農業合作社標準化建設,健全職能,發揮實效,做實“企業+合作社+農戶+基地”的組織模式和利益連接機制。加大技術研發投入,突破生鮮蔬菜冷鏈運輸及尾菜處理等技術難題,提升貯運能力,減少價值流失,充分利用農牧結合優勢,通過飼料加工、生物肥制造、發酵還田等技術加大尾菜再利用,形成循環農業路徑。

(三)促進全要素激活,增強動力

發揮財政獎補資金導向和撬動作用,打通金融服務“三農”各個環節,引導金融資本、社會資本向“三農”聚集,形成長效機制,解決“錢怎么來”的問題。以保障農民利益為前提,在完成農村土地確權登記的基礎上,持續推進“三變”改革,激活農村自然資源、土地資源、人力資源,解決發展動力問題。培育新型經營主體與新型職業農民;搭建平臺,鼓勵農業人才回鄉創業,增強行業發展的科技水平與人才保障;建立一支“懂農業、愛農村、愛農民”的工作隊伍;提升農技部門的服務水平,解決“隊伍怎么建”的問題。積極打造“互聯網+農業”產銷服務云平臺,為生產者與銷售者提供高效優質的種植技術、市場信息等服務,解決“產品如何銷”的問題。大力發展“訂單+保單”保險模式,降低市場風險,提高農民積極性,解決“風險如何防”的問題。