中原城市群制造業與生產性服務業協同集聚研究

張艷

摘要:文章測算了中原城市群內30個城市2010-2017年制造業區位熵、生產性服務業區位熵及制造業與生產性服務業協同集聚指數,并基于全局Morans I指數檢驗制造業、生產性服務業區位熵的空間相關性,為突破行政區劃、從中原城市群空間范圍進行產業空間結構調整提供依據。

Abstract: The paper calculates the 2010-2017 LQ and co-agglomeration index of manufacturing and production services of 30 cities in central Henan urban agglomeration, and tests industry's spatial correlation based on Moran's index, which provides a basis for breaking the administrative division and adjusting the industrial space structure from the spatial scope of urban agglomeration.

關鍵詞:中原城市群;協同集聚;空間相關

Key words: central Henan urban agglomeration;co-agglomeration;spatial correlation

中圖分類號:F426 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號:1006-4311(2019)23-0027-03

0 ?引言

城市群作為工業化、城市化進程中區域空間形態的最高組織形式,發展城市群可以在更大范圍內實現資源的優化配置、增強中心城市的輻射帶動作用,促進城市群內城市的協調、快速發展(豆建民和劉葉,2016)。中原城市群作為獲國務院批復的7大國家級城市群之一,是承接發達國家及我國東部地區產業轉移、西部地區資源輸出的樞紐和核心區域,是促進中部崛起、輻射帶動中西部地區發展的核心增長極。縱觀國內關于城市群的研究,大多以發展較為成熟的長三角城市群為研究對象,“長株潭”、“京津冀”研究熱度也較高,對中原城市群的研究則相對較少。從內容上看,關于中原城市群的文獻研究以定性研究較多,定量研究相對較少,以基于引力模型、強度流模型對城市之間經濟聯系測算為主(沙伏興,2017)。

20世紀80年代以來,發達國家經濟發展的顯著特征之一就是生產性服務業逐步超越制造業成為經濟增長的主要動力(張虎等,2017)。同時,實體經濟的空心化、虛擬經濟比重過重等使得發達國家紛紛實施“再工業化”戰略,制造業再次成為發達國家發展重點。生產性服務業與制造業是現代經濟發展之兩輪,雙輪驅動協同集聚才能避免“一條腿長,一條腿短”狀態,擺脫中國全球價值鏈低端鎖定(陳曉峰和陳昭鋒,2014)。城市也紛紛提出產業結構由制造業單一驅動向制造業與生產性服務業雙輪驅動轉化的發展規劃。而在單個城市擁擠效應凸顯的現實情況下,突破行政區劃限制的城市群空間范圍為生產性服務業與制造業協同定位提供了更加廣域的空間范圍,有利于消除“擠出效應”對“互補效應”的沖擊(陳建軍等,2016)。

產業城市間協同、互動是城市群一體化的核心和實質。本文從“產業”和“空間”兩個維度,以中原城市群制造業與生產性服務業為研究對象,對城市群內各城市制造業區位熵、制造業區位熵、制造業與生產性服務業的協同集聚系數進行了測算,并利用Arcgis軟件對產業的空間分布特征和空間相關性進行了分析,為突破行政區劃、從中原城市群空間范圍進行產業空間結構調整、以空間結構調整帶動城市群經濟協調發展提供依據。

1 ?測算指標和數據來源

1.1 行業的界定

目前,國內外學者和機構關于生產性服務業細分行業的邊界界定不盡相同,但對其產業內涵——主要滿足其他產業的中間需求,并且具有專業性和知識性的特點,基本達成共識。本文以生產者服務業的產業內涵為根據,結合由2012年中國投入產出表測算出的服務業各細分行業中間需求率,將交通運輸、倉儲和郵政業(對應于《國民經濟行業分類》(GB/T 4754-2017)53-60二位數行業)、信息傳輸、軟件和信息技術服務業(63-65)、金融業(66-69)、租賃和商務服務業(71-72)、科學研究和技術服務(73-75)界定為生產性服務業。制造業則相對簡單,統計年鑒中明確將《國民經濟行業分類》13-43二位數行業界定為制造業。

1.2 測算指標及數據來源

區位熵(LQ)是衡量產業地理集聚的重要指標。一些學者基于區位熵,利用兩個產業在同一地區集聚的相對差異性構建了產業協同集聚指數(陳國亮和陳建軍,2012;楊仁發,2013)。計算公式如下所示。

式中LQmk、LQsk分別表示k地區制造業和生產性服務業的區位熵,Pik表示k地區i產業從業人數,Pk表示k地區總從業人數;Pi表示全國i行業從業人數,P表示全國總從業人數。一般來說,LQ>1,說明該區域形成了一定程度的產業集聚,具有專業化優勢。Coaggl取值在0-1之間,數值越大,說明產業協同集聚水平越高。

數據來源為2011-2018年《中國統計年鑒》、《河南統計年鑒》、《山東統計年鑒》、《安徽統計年鑒》、《山西統計年鑒》、《河北統計年鑒》和部分市統計年鑒。

2 ?中原城市群生產性服務業與制造業協同集聚分析

2.1 產業集聚

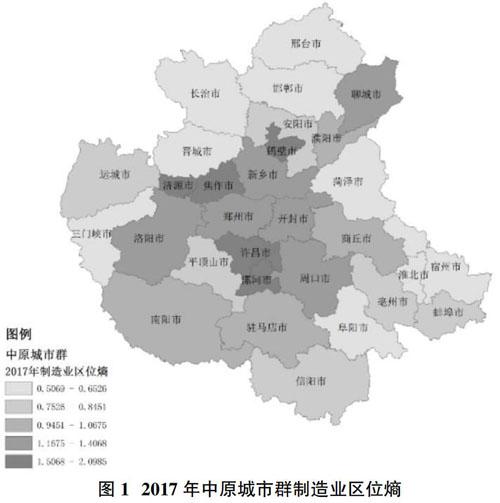

從制造業區位熵測算結果來看,2010-2017年中原城市群30個城市制造業區位熵①整體呈現增長趨勢,說明自“十二五”以來,中原城市群各城市發展仍然以制造業為主,制造業發展速度大于地區經濟增長速度。截至2017年,30個城市中共13個城市制造業區位熵大于1,除聊城外,其余12個城市地理位置較為接近,都集中于河南省轄區,城市群內圈,其中漯河最高,區位熵高達2.0985,濟源、焦作次之,均大于1.8。轄屬于山西、河北、山東、安徽的其他11個城市群外圈城市制造業區位熵普遍較低,大多在0.8以下(見圖1)。部分城市如運城、長治等制造業區位熵甚至出現了較大幅度的下降,運城從2010年的1.1227下降至2017年的0.8451,下降幅度接近25%。

區別于制造業,2010-2017年,中原城市群生產性服務業地理集聚趨勢不顯著,只有不到半數的城市生產性服務業區位熵呈上升趨勢。從數值上來看,30個城市僅有阜陽生產性服務業區位熵大于1,其它均低于1。鄭州雖然地處城市群中心,生產性服務業集聚趨勢顯著,區位熵從2010年的0.8439增加到2017年的0.9978,提高了約18%,但其數值仍然低于1,生產性服務業專業化優勢尚未形成。生產性服務業地理分布幾乎與制造業相反,城市群內圈城市生產性服務業區位熵普遍較低,外圈城市區位熵相對較高(見圖2)。從生產性服務業的行業結構特征來看,大多數城市生產性服務業較高的區位熵主要來源于金融業,如聊城和阜陽金融業區位熵分別高達2.2573和2.3980,而其生產性服務業細分行業區位熵均低于1。只有鄭州租賃和商務服務業、科學研究和技術服務形成了較為明顯的地理集聚,2017年上述兩行業區位熵分別為1.0678和1.2548。

2.2 空間相關性

基于Arcgis軟件計算2010-2017年制造業和生產性服務業區位熵全局莫蘭指數,由于篇幅所限,本文列出了2010和20172年的測算結果,如表2所示。

兩行業莫蘭指數均為正,說明制造業和生產性服務業存在空間正相關。從趨勢上看2010年制造業區位熵Moran指數未通過5%的顯著性檢驗,而2017年Moran指數對應P值僅為0.0101,通過了5%的顯著性檢驗,表明在城市群范圍內制造業空間集聚具有顯著的正相關關系。對于生產性服務業,雖然其Moran指數增長明顯,但都未通過顯著性檢驗,說明生產性服務業集聚不具有顯著的地理相關性。

2.3 產業間協同集聚

基于區位熵和計算公式(2),對2010-2017年制造業與生產性服務業協同集聚指數進行了測算。結果顯示,中原城市群內圈城市大多數2010年協同集聚指數相對較高,超過半數的城市協同集聚指數超過0.8。但普遍呈下降趨勢,除鄭州、三門峽和信陽基本持平或存在小幅增長,其余城市均存在不同程度的下降,例如,周口協同集聚指數從2010年的0.9609下降到2017年的0.5927,下降幅達38%。這說明這些城市生產性服務業發展跟不上制造業發展速度,對制造業的發展無法起到良好的支持支撐作用。與之相關,中原城市群外圈城市協同集聚指數大多較高,且呈平穩或增長趨勢。結合制造業與生產性服務業單產業集聚系數,這些城市兩產業集聚程度相對差異較小,但大多屬于低—低組合模式。(表2)

3 ?主要結論

通過對城市群各城市制造業、生產性服務業集聚、協同集聚系數、全局莫蘭指數的測算,得出:①城市群內超過90%的城市制造業區位熵都存在不同程度的提高,以商丘為最,2017年為2010年的3.48倍;生產性服務業區位熵增長不顯著,甚至有超過半數城市存在小幅下降。②制造業和生產性服務業區位熵都存在正的空間自相關,但只有2017年制造業區位熵通過了5%的顯著性檢驗。③中原城市群內圈城市大多以制造業為主導產業,生產性服務業集聚速度不及制造業,兩者差異增大,從而導致協同集聚系數變小。外圍城市協同集聚系數比較平穩,但大多數屬于低—低組合模式。

據此可以看出,雖然中原城市群總體發展良好,城市規模增長迅速,產業結構不斷調整,但各城市之間的同質化比較嚴重,融合、協調關系尚未形成。內圈城市大多具有明顯的制造業集聚優勢,但生產性服務業集聚不顯著,對制造業發展未能起到較好的支持支撐的作用。因此,要充分發揮城市群區域中心城市生產性服務業優勢和輻射帶動作用。特別是鄭州,作為城市群中心,也是省會城市,具有發展生產性服務業,特別是知識密集型、技術密集型生產性服務業得天獨厚的優勢,目前其生產性服務業不論是從規模還是結構還看,與城市群內其他城市相比都已經具備有明顯的比較優勢。但其區位熵仍然小于1,離支撐本地、輻射周邊還有一定的距離。外圈城市產業結構相對較為均衡,但不具備明顯的優勢產業集聚,屬于低-低組合。如何結合本地資源稟賦和地緣優勢,錯位發展是城市發展亟待解決的首要問題。

注釋:

①由于篇幅所限,文中未列出中原城市群30個城市2010-2017年生產性服務業區位熵、制造業區位熵、生產性服務業和制造業協同集聚指數數值,有興趣的讀者可以聯系作者索要。

參考文獻:

[1]豆建民,劉葉.生產性服務業與制造業協同集聚是否能促進經濟增長——基于中國285個地級市的面板數據[J].天津財經大學學報,2016,4:92-102.

[2]沙伏興.中原城市群空間相互作用研究[D].蚌埠:安徽財經大學,2017.

[3]張虎,韓愛華,楊青農.中國制造業與生產性服務業協同集聚的空間效應分析[J].數量經濟技術經濟研究,2017,2:3-20.

[4]陳曉峰,陳昭鋒.生產性服務業與制造業協同集聚的水平及效應——來自中國東部沿海地區的經驗證據[J].財貿研究,2014,

2:49-57.

[5]陳建軍,劉月,陳懷錦.市場潛能、協同集聚與地區工資收入——來自中國151個城市的經驗考察[J].南開學報(哲學社會科學版),2016,01:77-88.

[6]陳國亮,陳建軍.產業關聯、空間地理與二三產業共同集聚[J].管理世界,2012,4:82-100.

[7]楊仁發.產業集聚與地區工資差距——基于我國269個城市的實證研究[J].管理世界,2013,8:41-52.