關節鏡下應用雙平行無頭加壓螺釘行踝關節融合術治療踝關節炎的療效分析

踝關節炎是臨床常見的骨科疾病之一,包括骨性關節炎、創傷性關節炎、痛風性關節炎和類風濕關節炎等,晚期往往引發嚴重的踝關節疼痛,同時伴有踝關節功能受限或喪失,嚴重影響病人的生活質量。而踝關節炎的保守治療往往效果不佳,手術治療的關鍵是術后盡量恢復病人的踝關節功能。踝關節炎的手術方法很多,包括關節鏡下清理術、關節融合術、截骨術及全踝關節置換術等。與傳統的開放手術相比,關節鏡下踝關節融合術不僅具有微創的優勢,且對于終末期創傷性踝關節炎的病人依然具有良好的手術效果[1-3]。傳統的手術方法以螺釘加壓內固定術最為常見,螺釘可以幫助踝關節取得良好的穩定性及加壓效果[4]。但是螺釘加壓內固定術治療踝關節炎仍存在術后螺釘松動、功能恢復差及復發率高等問題[5-7]。

因此,本研究對2016年3月至2017年9月期間于我院骨關節科接受微創治療(關節鏡下應用雙平行無頭加壓螺釘行踝關節融合術)的16例病人及行開放踝關節融合術的12例病人進行回顧性分析,探討關節鏡下應用雙平行無頭加壓螺釘行踝關節融合術的療效。

1 材料與方法

1.1 研究對象 納入2016年3月至2017年9月期間于我院骨關節科接受關節鏡下應用雙平行無頭加壓螺釘行踝關節融合術(微創組)的16例踝關節炎病人及行開放踝關節融合術(開放組)的12例病人,年齡60~73歲,平均(62.5±3.3)歲。納入標準:(1)明確診斷為終末期踝關節骨關節炎,無伴明顯骨缺損及畸形不超過10°~15°;(2)隨訪資料完整者。排除標準:(1)鄰近關節有骨性強直,不宜行關節融合術者;(2)有活動性、感染性疾病或心肺功能不全等手術禁忌者。所有研究對象均簽署書面知情同意書。本研究已獲得本院倫理委員會的批準。

1.2 手術方法

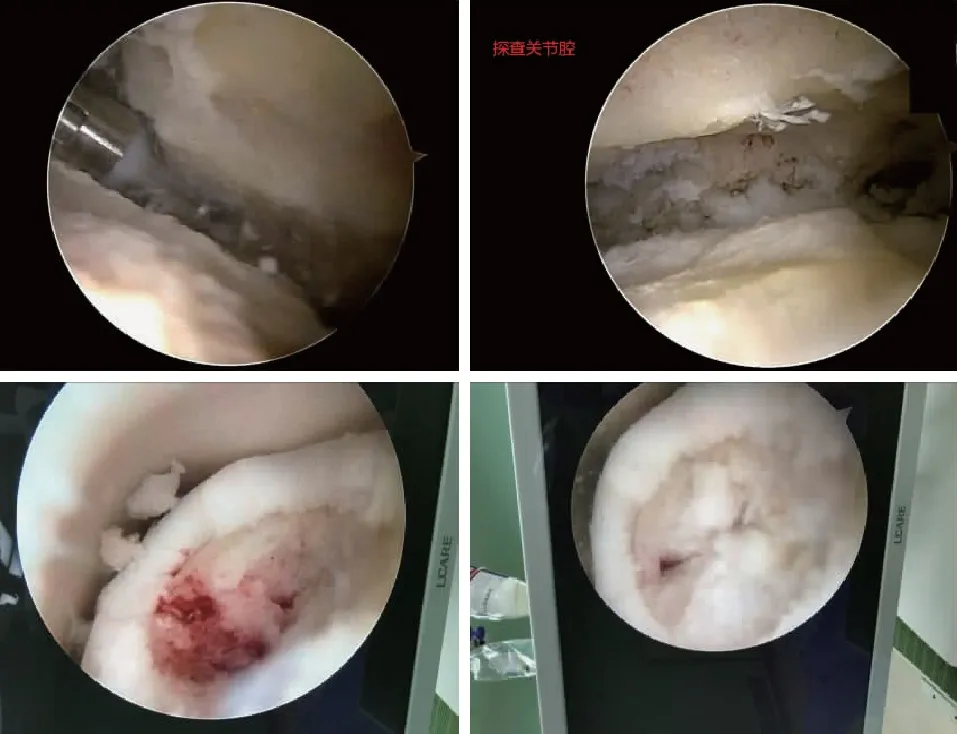

1.2.1 關節鏡下踝關節融合術:病人取仰臥位,全身麻醉或硬膜外麻醉后,患肢膝關節上方應用止血帶,以踝穴的前內、前外頂角作為參考以定位,同時選用前內側及前外側標準入路。首先入關節鏡探查踝關節腔,鏡下見踝關節腔內有廣泛的滑膜組織增生,脛距關節軟骨面磨損,對內外踝關節面進行徹底清理,清除掉關節增生滑膜,磨除骨贅、碎裂的軟骨和軟骨下硬化骨,露出脛骨遠端、內外踝,軟骨下骨磨除2 mm,以便下一步進行融合(圖1)。保持踝關節處于中立位,在跗骨竇上方切開一1~2 cm的小口,小心分離并保護腓骨肌腱,填塞自體髂骨或同種異體骨塊置入踝關節融合部,將克氏針從距骨外側向后上方打入脛骨內側皮質穿出皮膚臨時固定(圖2),C臂機透視克氏針及脛距關節面對合對線良好,沿克氏針打入方向逆向擰入2枚直徑0.73 cm的無頭加壓螺釘固定(圖3),縫合切口,加壓包扎。

圖1 關節鏡下探查踝關節腔及清除破損關節軟骨

圖2 克氏針作臨時固定

圖3 雙平行無頭加壓螺釘內固定

1.2.2 開放式踝關節融合術:病人取仰臥位,全身麻醉或硬膜外麻醉后,患肢膝關節上方應用止血帶,采用傳統外側切口入路,逐層切開皮膚、皮下組織,于外踝上5 cm處斜形切斷腓骨并掀向遠端。鹽水沖洗,充分暴露踝關節,清除部分內踝和距骨內踝關節面的碎裂的軟骨、死骨、纖維肉芽組織、壞死組織及軟骨下骨,同時修整踝關節骨端至顯露新鮮松質骨面,將克氏針自足底穿入固定脛距關節,使踝關節處于跖屈0~10°。植入空心螺釘固定脛腓聯合和距腓聯合,填塞自體髂骨或同種異體骨塊置入踝關節融合部。縫合切口,加壓包扎。

1.3 術后處理 病人術后均采用管型石膏行患肢踝關節固定制動,抬高患肢,早期床上功能鍛煉,術后2周允許戴管型石膏拄拐負重行走,術后12周行踝關節X線片檢查示有連續的骨小梁形成,考慮行石膏拆除,定期隨訪。

1.4 評價指標 病人術后3個月及1年復查時,拍踝關節正側位片,觀察有無連續、致密的骨小梁形成,判斷患肢是否達到骨性融合。采用美國矯形外科足踝協會(American orthopedic foot and ankle society,AOFAS)評分對病人術前、術后3個月及1年的療效進行評價。

2 結果

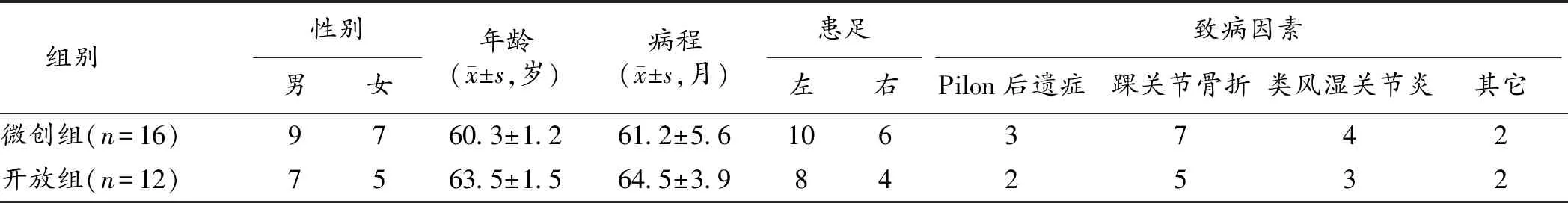

2.1 2組一般情況比較 微創組16例,其中男9例,女7例,年齡(60.3±1.2)歲,病程(61.2±5.6)個月;開放組12例,其中男7例,女5例,年齡(63.5±1.5)歲,病程(64.5±3.9)個月,2組一般情況比較,差異均無統計學意義。術后隨訪過程中踝關節均未發現傷口感染、神經血管損傷或斷釘等并發癥。見表1。

表1 2組研究對象的人口統計學特征比較(n)

2.2 2組治療效果比較 術后3個月時,微創組15例病人達到骨性愈合,骨性融合率為93.8%,開放式組有8例達到骨性愈合,骨性融合率為66.7%,2組差異有統計學意義(χ2=5.328,P=0.013),術后1年時,2組病人均達到骨性融合。

2.3 術后AOFAS評分比較 術前2組AOFAS評分差異無統計學意義(t=1.632,P=0.08);術后3個月和1年時,2組AOFAS評分均高于手術前,且微創組的AOFAS評分均高于開放組,差異有統計學意義,見表2。

3 討論

本研究發現,關節鏡下應用雙平行無頭加壓螺釘行踝關節融合術早期骨性融合率高,且能有效改善病人足踝功能,是治療終末期踝關節炎的一種理想的手術方法。微創組的病人均無需二次手術去除內固定螺釘,不僅減少了病人的痛苦及經濟負擔,也減少了二次手術術后傷口感染、感覺麻木等并發癥的發生風險。

表2 2組病人術前及術后AOFAS評分比較分)

注:與術前比較,*P<0.05;與微創組比較,△P<0.05,△△P<0.01

踝關節炎是骨科常見的一種疾病,在年輕病人中,多因創傷造成的踝關節不穩未得到及時有效的治療而導致,而老年人踝關節炎發病機制復雜,目前尚不明確[2]。有研究發現,對于踝關節骨折的病人而言,術中盡可能保護和修復軟組織以及術后正確的關節功能康復鍛煉是影響病人術后療效的主要因素[8]。踝關節融合術是治療疼痛、功能障礙伴畸形的晚期踝關節炎的首選治療方法[9-10]。而隨著踝關節鏡技術的普及,踝關節融合術也越來越多地在踝關節鏡的輔助下完成[4]。但是選擇何種固定方式,以保證術后踝關節功能的盡可能恢復及融合后良好的骨性愈合仍然未達成一致。

有研究發現,關節鏡下踝關節融合術雖然具有住院時間短、費用相對較少、微創、可早期活動、術后疼痛輕等優勢,但是對于糾正嚴重踝關節對線不良的病人手術效果不太理想,當對線不良超過5°時,則應該采取開放式踝關節融合術[11]。在行踝關節融合術時,應用3顆螺釘并不會導致骨接觸量的下降,影響骨性融合,反而會形成更堅強的內固定[12],因此應盡可能減少螺釘的數量。有研究發現,關節鏡下行踝關節融合術時用兩根平行的6.5 mm螺釘從脛骨內側打入距骨,在術后平均12周時有92%的病人達到了良好的骨性融合,但在術后有相當比例的病人因術后出現了內固定松動等問題需要將內固定去除[13]。本研究發現,關節鏡下應用雙平行無頭加壓螺釘內固定術治療終末期踝關節炎,術后3個月有93.8%的病人達到了骨性愈合,且術后1年病人的踝關節功能恢復良好,說明微創的手術方法療效可靠,值得在臨床上推廣。

當然,本研究也存在一些局限性,研究為回顧性分析,樣本量較小,難以較好地控制混雜因素,因此,本研究結果需要多中心的隨機對照試驗進一步驗證。