植物內生菌的侵染定殖研究概況

王吉永 郭龍妹 高林怡

摘要:植物內生菌對宿主具有增強抗逆、促生以及產生與宿主植物相同或相似的次生代謝產物等作用。侵染定殖是人為利用植物內生菌的一個重要手段,對植物內生菌侵染定殖的研究近況進行分析,并綜述內生菌侵染定殖涉及到的接種方式、侵染特性、定殖作用以及定殖能力的影響因素,并對內生菌在藥用植物方面的應用發展趨勢作出相關評價。

關鍵詞:內生菌;侵染定殖;定殖能力

中圖分類號:S182 ? 文獻標志碼: A ?文章編號:1002-1302(2019)14-0036-04

植物內生菌是指在植物的部分或全部生活階段、存活于健康植物體內、不使植物表現出明顯病害癥狀的微生物類群[1]。內生菌主要包括內生細菌、內生真菌和內生放線菌等,廣泛存在于植物體內[2-4],并與宿主長期協同進化,具有增強寄主抗逆性、促進生長、提高植物損傷后的修復效率[5]等作用,其促生長、抗逆等作用在生物菌肥、生物固氮方面已得到一定程度的應用。現代植物育種栽培會經歷從快繁體系進入大田生產的過程,內生菌在此過程中參與并完成植株微生態體系的構建。人工干擾下內生菌參與構建微生態群落的過程涉及到侵染方式和定殖規律的影響,研究內生菌對宿主的侵染特性可為提高其定殖能力和效果提供一定指導性,在增強宿主抗逆性、提高植物產量等方面具有重要的研究價值。自1株能產紫杉醇的紅豆杉內生真菌被發現以后[6],許多研究結果相繼表明,藥用植物內生真菌能產生與宿主植物相同或相似的次生代謝產物,并能提升藥用植物品質[7]。目前已對很多藥用植物進行了內生真菌的研究,如重樓、山藥、杜仲、銀杏等。藥用植物內生真菌的研究發展將成為解決中藥材資源和品質的突破口之一。因此,研究植物內生菌的侵染定殖規律,將其對宿主的有益方面應用到植物的生產或栽培當中,無論對作物還是藥用植物都具有較大的研究和應用價值。

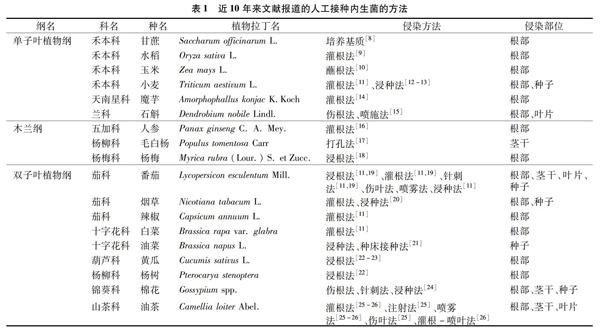

1 接種方法

人工接種植物內生菌是模擬自然界內生菌通過自然孔口和傷口侵染植物的方式,利用植物自然孔口(如氣孔)或人工制造切口對植物進行內生菌接種。植物在生長過程中根系與土壤或其他培養基質摩擦形成的創口和植物莖干上的皮孔、蜜腺、胚根,以及葉片上的氣孔、水孔等傷口和自然孔口或人工切口均可作為內生菌侵染植物的通道。

由表1可以看出,根部侵染常用方法有灌根法、蘸根法、浸根法、傷根法等,莖干侵染的方法有針刺法、打孔法等,葉片侵染常用噴霧法、傷葉法等。部分研究將灌根法與噴霧法相結合對植物進行接種。根部定殖研究出現頻率最高,這可能與植物主要通過根部從土壤或培養基質中吸收營養物質有關,植物根部在吸收營養物質的同時也更容易受到土壤或培養基質中內生菌的侵染。

2 侵染特性

2.1 定殖動態

內生菌侵染宿主植物后在宿主體內的定殖是一個動態過程,不僅體現在植物組織水平上,還體現在定殖時間軸上。遲峰研究根瘤菌在植物體內的遷移運動,發現根瘤菌對水稻的侵染開始于根際表面的定殖,然后從根的裂隙進入根內,向上遷移到葉鞘和葉部分[19]。李強等將田菁莖瘤固氮菌侵染小麥根部,觀測到菌株定殖于小麥根部,并向上遷移至小麥葉片,在氣孔處定殖[13]。這些研究結果揭示了內生菌菌株在植物各組織間的定殖是一個動態過程。內生菌在植物體內定殖的時間軸上,其定殖量也是一個動態變化的過程[27],即在整個定殖期,定殖量會呈現消長變化。趙明富等的研究結果顯示,變棲克雷伯氏菌在石斛體內的定殖量呈現先增后減的變化[15];吳靄民等對棉花多個部位進行內生菌73a接種后,內生菌的數量都表現出共同的由增到減的趨勢,對內生菌的定殖動態作出了進一步闡釋[24]。無論是植物各組織器官間的遷移運動還是某一時間段定殖菌量的變化,不同環境條件、不同內生菌種所呈現出的定殖動態不完全相同。

2.2 組織特異性

相同侵染條件下,內生菌在同一植株的不同組織中定殖量不同。劉濤研究了番茄內生芽孢桿菌的定殖規律,結果顯示番茄不同組織中,該內生細菌的定殖數量梯度表現為根>莖> 葉>種子[10];楊珍福等有相似發現,他們用煙草內生細菌對煙草進行灌根處理后,宿主不同部位的定殖能力表現為根>莖>葉[21],證明了相同侵染方法下,內生菌在同一植株不同器官組織中的定殖量也存在差異。內生菌在植物不同組織間的定殖差異與多種因素有關,體現在內生菌的種類、數量、接種形態以及植物品種和所處環境等方面。

3 定殖作用

3.1 防治作用

目前,內生菌定殖作用的研究主要集中在防治植物病蟲害、促進植物生長方面。內生菌定殖對植物病蟲害的防治作用已有一系列研究。楊洪鳳等研究內生解淀粉芽孢桿菌對小麥赤霉病的防治作用,發現不同稀釋倍數的菌株發酵液對赤霉病的防治效果具有顯著差異,最好的防治效果高達 90.7%,說明菌液濃度對防治效果具有顯著的影響[8]。黎起秦等分別用浸根法和針刺法將內生菌B47接種到番茄植株中,結果顯示2種接種方法對番茄青枯病均具有良好的防治效果,但浸根法的防治效率高于針刺法,揭示不同的接種方法間防治效果存在差異[19]。

3.2 促生長作用

某些內生菌定殖到植物體內后對植物具有促進生長的作用。劉濤將不同濃度的內生芽孢桿菌懸液對番茄進行浸種處理,發現該內生菌發酵原液對番茄種子萌發和幼苗生長具有抑制作用,而不同稀釋倍數的發酵液對種子萌發和幼苗生長均有明顯的促進作用,說明內生菌對植物生長是否發生促進作用以及發揮作用的效果與菌懸液的濃度有關[11]。米士偉用多種菌糠制備球毛殼ND35菌肥后接種黃瓜幼苗,結果顯示各組菌肥處理的黃瓜幼苗株高、根鮮質量均高于對照組,但各組菌肥間的作用效果存在差異,提示內生菌菌肥對植物的促生效果與菌糠類型有關[22]。

3.3 在藥用植物中的作用

植物內生菌對宿主還具有許多其他作用。在藥用植物內生真菌的研究中,發現許多藥用植物內生真菌具有抗腫瘤、抑菌、產生藥用活性成分等作用[28-30]。還有研究發現,內生真菌可以促進宿主生長、提升藥用植物品質[7]。內生真菌在藥用植物中的這些優勢作用在新藥研發、藥用植物栽培生產、菌肥開發、生防菌研發、土壤生態修復等方面顯示出巨大的開發潛力[31],但具有有益作用的藥植物內生真菌的侵染定殖研究報道較少,目前內生真菌在藥用植物中的研究主要處于試驗研究階段,真正投入生產使用的報道鮮少見到,其原因可能主要是藥用植物涉及到安全用藥問題。

4 定殖能力的影響因素

4.1 菌株運動性

菌株的運動性體現在其趨向性上[32],即菌株通過比較與化學物質濃度相關的不同環境屬性得到所需要的方向信息,并對周圍環境進行運動反應[33]。菌株對于根部分泌物的趨向性反應被認為是定殖的主要因素[34]。土壤中的養分發生改變有可能導致根際分泌物發生改變,從而影響土壤中的生化進程。Somers等的研究結果顯示,根表面滲出的糖類、氨基酸等物質可以刺激菌根真菌產生趨向性反應,從而使其定殖于根表面[35]。增加或者減少土壤中的有效養分,都有可能通過改變根際分泌物而改變土壤中的生物與化學進程。因此,菌株運動性對定殖率的影響實質上是宿主所生長的土壤環境對定殖率的影響。

4.2 接種方式

內生菌的侵染定殖率與接種方法有關。布婷婷等比較不同的接種方式后發現,使用噴葉接種法的菌株Y13定殖量大于蘸根法和灌根法,表明采用不同的接種方式定殖效率也不盡相同[36]。祝明亮等比較浸種法和侵染成苗的定殖效果發現前者效果較好,推測這可能與生態位有關[37]。植物成苗后生態位被環境微生物所占用,內生菌侵入后與已占據生態位的微生物間相互競爭,這可能是浸種法的定殖效果優于侵染成苗的原因。張冬冬等采用澆土、浸種、拌種等3種方法處理棉花種子,結果表明使用澆土法的Z-5菌株在棉花體內定殖效果要優于浸種法和拌種法;3種處理方法下定殖量達到飽和值的時間不一樣,其中澆土法用時最短,推測這可能與土壤中拮抗菌的數量相關,不同處理方式影響土壤中拮抗菌的數量[38]。定殖率還可能因群落中拮抗菌的種類不同而存在差異[39]。

4.3 接種環境

4.3.1 植物組織器官 內生菌定殖能力還受植物生長階段、組織器官及土壤性質等定殖環境的影響[40]。童琳等研究菌根真菌侵染對植物生物積累量的影響發現,侵染率與植物徑向生長速率相關,植物生長迅速的階段侵染率更高;相同樹種中,侵染率隨著植物胸徑的增大而傾向于增高,推測內生菌侵染率可能受植物代謝活動影響[41]。金巖等對五味子內生拮抗菌JYg07進行定殖研究,發現所用處理方式均可使該菌株在五味子體內定殖并傳導,但不同組織器官中定殖量和定殖高峰的檢測時間均有所差異,其檢測結果顯示,不論哪種接種方式,JYg07都可以在五味子體內穩定定殖,且在根內的定殖大于莖和葉,究其原因可能是所選菌株對不同器官的偏好性存在差異[42]。

4.3.2 土壤性質 土壤性質包括土壤鹽濃度、滲透性、pH值等[43-44]。Compton等認為,施氮肥降低菌根真菌侵染率的原因主要體現在2個方面,一是施氮肥會導致真菌生物量減少,而真菌生物量和數量的降低可能會導致菌根真菌浸染率降低;二是施氮肥可能降低根系對菌根真菌的依賴程度,進而降低侵染率[45-46]。劉潤進等發現,施氮肥處理會直接影響孢子萌發和菌絲生長,根際真菌數量會影響菌根真菌的發育[47]。土壤的pH值也是影響內生菌根發育的因素之一,多數菌根真菌的發育傾向于適度偏酸性土壤。

5 展望

植物內生菌的侵染定殖涉及侵染方式和定殖規律,而決定侵染方法的選擇和定殖規律的影響因素很多,不同菌種、宿主不同生長時期、不同組織器官以及不同研究和應用目的,所選用的侵染方式和呈現的定殖規律也不盡相同。不同侵染方式間的定殖能力存在著差異,因此了解內生菌的侵染方式和定殖規律具有一定必要性。目前,內生細菌的研究比內生真菌多,研究和應用范圍多集中在農作物與經濟作物病害的生物防治和促生長方面,內生菌在藥用植物范圍的研究和應用鮮有報道[48-49]。我國幅員廣闊,擁有豐富的中藥材資源。然而隨著生態環境日益遭受破壞,很多植物類中藥材存活量和品質急劇下降,甚至瀕臨滅絕以致難以滿足醫療需求,若將內生菌在病害生物防治和促生長方面的優勢應用到藥用植物保護和栽培中,將極大可能地改善中藥材資源短缺的局面,在提高藥用植物品質、緩解某些藥用植物資源危機等方面具有較大的潛在研究價值。但藥用植物涉及有效成分和有毒無毒等問題,因此內生菌在藥用植物方面的應用還有待進一步研究。

參考文獻:

[1]劉蘊哲,何 勁,張 杰,等. 植物內生真菌及其活性代謝產物研究進展[J]. 菌物研究,2005,3(4):30-36.

[2]Yang T,Chen Y,Wang X X,et al. Plant symbionts:keys to the phytosphere[J]. Symbiosis,2013,59(1):1-14.

[3]Kuldau G,Bacon C. Clavicipitaceous endophytes:their ability to enhance resistance of grasses to multiple stresses[J]. Biological Control,2008,46(1):57-71.

[4]Schulz B,Boyle C. The endophytic continuum[J]. Mycological Research,2005,109(6):661-686.

[5]Long X X,Chen X M,Wong J W,et al. Feasibility of enhanced phytoextraction of Zn contaminated soil with Zn mobilizing and plant growth promoting endophytic bacteria[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China,2013,23(8):2389-2396.

[6]Stierle A,Strobel G A,Stierle D B . Taxol and taxane production by Taxomyces andreanae,an endophytic fungus of Pacific yew[J]. Science,1993,260(5105):214-216.

[7]朱 波,劉京晶,斯金平,等. 鐵皮石斛內生真菌對宿主組培苗生長與代謝成分的影響[J]. 中國中藥雜志,2016,41(9):1602-1607.

[8]魏春燕,邢永秀,莫 遙,等. 綠色熒光蛋白基因標記的固氮菌DX120E在甘蔗植株內的定殖[J]. 作物學報,2014,40(6):1132-1139.

[9]遲 峰. 根瘤菌在植物內的遷移運動及其與植物相互作用的蛋白質組學研究[D]. 北京:中國科學院研究生院(植物研究所),2006.

[10]齊永霞,陳方新. 球孢白僵菌在玉米根際的定殖及對根際微生物的影響[J]. 熱帶作物學報,2013,34(5):962-966.

[11]劉 濤. 西寧地區番茄內生芽孢桿菌定殖規律及促生效應的研究[D]. 西寧:青海師范大學,2010.

[12]楊洪鳳,余向陽,薛雅蓉,等. 內生解淀粉芽孢桿菌CC09在小麥根部定殖的電鏡觀察及防病效果[J]. 中國生物防治學報,2014,30(6):839-844.

[13]李 強,劉華偉,王渭玲. 田菁莖瘤固氮根瘤菌在小麥體內的定殖及營養元素相關miRNA的表達[J]. 植物營養與肥料學報,2014,20(4):930-937.

[14]程海麗,陳 磊,樂超銀. 魔芋內生拮抗菌的定殖研究[J]. 湖北農業科學,2014,53(3):613-616.

[15]趙明富,李夢嬌,張芬芬,等. 變棲克雷伯菌在石斛體內的定殖動態及其對石斛黑斑病的防效試驗[J]. 西南林業大學學報,2015,35(3):14-19.

[16]劉 敏,胡陳云,丁萬隆,等. 兩株內生細菌在人參體內和根區土壤的消長動態研究[J]. 世界科學技術-中醫藥現代化,2014(4):790-795.

[17]吉力爾鬼,乃古沙黑,杜家明,等. 小葉楊葉片內生菌Botryospaeria dothidea對楊樹枝干致病性研究[J]. 陜西林業科技,2017(2):12-14,29.

[18]范小明. 楊梅根瘤內生菌的回接侵染特性[J]. 江西農業大學學報,2003,25(5):738-741.

[19]黎起秦,羅 寬,林 緯,等. 內生菌B47的定殖能力及其對番茄青枯病的防治作用[J]. 植物保護學報,2006,33(4):363-368.

[20]楊珍福,何鵬飛,吳毅歆,等. 煙草內生細菌YN201448的定殖能力研究[J]. 中國煙草科學,2015,36(3):80-85.

[21]江木蘭. 油菜內生枯草芽孢桿菌BY-2的定殖生態、抗菌機制和防治菌核病的研究[D]. 武漢:華中農業大學,2007.

[22]米士偉. 球毛殼ND35在宿主植物上的侵染定殖及其菌肥研制初探[D]. 泰安:山東農業大學,2012.

[23]Weng J,Wang Y,Li J,et al. Enhanced root colonization and biocontrol activity of Bacillus amyloliquefaciens SQR9 by abrB gene disruption[J]. Applied Microbiology and Biotechnology,2013,97(19):8823-8830.

[24]吳藹民,顧本康,傅正擎,等. 內生菌73a在不同抗性品種棉花體內的定殖和消長動態研究[J]. 植物病理學報,2001,31(4):289-294.

[25]王瑞芹. 油茶內生拮抗細菌Y13定殖動態及對葉內微生物調整效應研究[D]. 長沙:中南林業科技大學,2014.

[26]金 勤,朱丹雪,周國英,等. 綠色熒光蛋白標記枯草芽孢桿菌Y13UV在油茶體內的定殖[J]. 林業科學,2017,53(7):111-117.

[27]馬同鎖,袁紅樓,趙士豪,等. 不同處理方法對內生細菌TS-3在2種蔬菜體內定殖的影響[J]. 安徽農業科學,2013,41(27):11013-11015.

[28]李玲玲. 青蒿內生真菌研究進展[J]. 生物技術進展,2016,6(3):185-187.

[29]李玲玲,羅合春,張先淑. 中華蘆薈內生真菌抑菌活性研究[J]. 生物學雜志,2016,33(2):69-71.

[30]唐承晨,張 純,王吉永,等. 藥用植物蛇足石杉內生菌研究進展[J]. 江蘇農業科學,2017,45(7):13-19.

[31]邢曉科. 藥用植物內生真菌資源——一個亟待開發的寶庫[J]. 菌物學報,2018,37(1):1-8.

[32]Weger L A D,Vlugt C I V D,Wijfjes A H M,et al. Flagella of a plant growth-stimulating Pseudomonas fluorescens are required for colonization of potato roots[J]. Journal of Bacteriology,1987,169(6):2769-2773.

[33]Reinhold B,Hurek T,Fendrik I. Strain-specific chemotaxis of Azospirillum spp.[J]. Journal of Bacteriology,1985,162(1):190-195.

[34]Mills A L. Soil microbial ecology:applications in agricultural and environmental management[J]. Soil Science,1992,157(3):195-197.

[35]Somers E,Vanderleyden J,Srinivasan M. Rhizosphere bacterial signalling:a love parade beneath our feet[J]. Critical Reviews in Microbiology,2004,30(4):205-240.

[36]布婷婷,周國英,劉君昂,等. 油茶內生細菌Y13對油茶抗性相關酶的誘導作用[J]. 植物保護學報,2012,39(3):285-286.

[37]祝明亮,夏振遠,張克勤,等. 淡紫擬青霉在烤煙根際定殖能力分析[J]. 中國煙草學報,2004,10(1):29-32.

[38]張冬冬,劉 濤,高同國,等. 棉花黃萎病拮抗細菌Z-5菌株的定殖能力檢測[J]. 棉花學報,2013,25(6):510-516.

[39]Jeganmohan S,Tucker C,Cadotte M W. Colonization rates in a metacommunity altered by competition[J]. PLoS One,2014,9(2):e88344.

[40]龍良鯤,肖崇剛,竇彥霞. 防治番茄青枯病內生細菌的分離與篩選[J]. 中國蔬菜,2003(2):19-21.

[41]童 琳,唐旭利,張 靜,等. 菌根真菌侵染對植物生物量累積的影響[J]. 生態環境學報,2014,23(9):1520-1525.

[42]金 巖,高 潔. 五味子內生拮抗菌JYg07的定殖研究[J]. 中草藥,2015,46(21):3242-3247.

[43]Hagvar S,Klanderud K. Effect of simulated environmental change on alpine soil arthropods[J]. Global Change Biology,2009,15(12):2972-2980.

[44]Kardol P,Cregger M A,Campany C E. Soil ecosystem functioning under climate change:plant species and community effects[J]. Ecology,2010,91(3):767-781.

[45]Compton J E,Watrud L S,Porteous L A,et al. Response of soil microbial biomass and community composition to chronic nitrogen additions at Harvard forest[J]. Forest Ecology and Management,2004,196(1):143-158.

[46]孫 玥,莊海峰,賈淑霞,等. 多年施用氮肥對水曲柳人工林內生菌根真菌侵染及其根尖形態的影響[J]. 林業科學,2010,46(9):50-57.

[47]劉潤進,陳應龍. 菌根學[M]. 北京:科學出版社,2007.

[48]唐承晨,張 純,王吉永,等. 藥用植物蛇足石杉內生菌研究進展[J]. 江蘇農業科學,2017,45(7):13-19.

[49]王瑞飛,康春曉,許圓圓,等. 懷地黃內生細菌的分離鑒定及抗菌活性[J]. 江蘇農業科學,2017,45(13):82-86.