氮素水平與品種對直播冬油菜農藝性狀、產量及其構成因子的影響

王銳 吳位仙 鄭衛東

摘要:通過探討在我國西南地區開展的油菜輕簡化直播種植配套栽培技術,為指導西南地區冬油菜輕簡化生產提供依據。2015—2016年選用雜交品種華雜9號和常規品種中雙11號在銅仁學院試驗基地進行試驗,共設5個氮素水平梯度,分別為0、90、180、270、360 kg/hm2,探究直播油菜品種與氮素用量在我國西南冬油菜產區對冬油菜產量、產量構成因子及相關農藝性狀的影響。結果表明,氮素水平的增加對2個直播油菜品種植株的株高、莖粗、根頸粗和主花序長度等農藝性狀參數的影響各異;氮素和品種的不同對產量構成因子中的千粒質量影響較大;2個品種千粒質量隨氮素水平的提高整體增加,施氮量以 90 kg/hm2 為單位增加時,華雜9號和中雙11號的平均增加幅度分別為15.0%和30.6%;氮素水平與品種互作對籽粒產量影響較明顯,其最大增加幅度可達3.55倍;本研究中最高籽粒產量是 360 kg/hm2 氮肥處理下的華雜9號,達2 583.2 kg/hm2。

關鍵詞:冬油菜;直播;氮素用量;產量;品種

中圖分類號:S634.306 ? 文獻標志碼: A ?文章編號:1002-1302(2019)14-0077-05

冬油菜是長江流域廣泛種植的最重要的油料作物,我國常年油菜種植面積約 670 萬hm2,其中長江流域的總產量和種植面積占80%左右[1-2]。作為冬季作物其不僅能培肥地力,涵養土壤,減少水土流失,同時能在冬季有效提高地面綠色植被覆蓋面積,起到改善生態環境的作用[3];目前長江流域的很多區域在發展鄉村旅游、精準扶貧和鄉村振興過程中,油菜籽是飼料、肥料和食用油的重要原料,油菜花是發展鄉村旅游的主要組成部分[2]。在我國西南地區,相當部分的油菜種植采用人工育苗移栽的方式,傳統的育苗移栽方式加重了油菜生產人工成本,影響了農民種植油菜的積極性,使油菜種植向機械化和輕簡化方向發展是實現油菜產業新跨越的關鍵[2,4-5]。油菜直播是發展輕簡化和機械化技術的重要環節,在西南山區對適合直播的油菜品種進行配套技術研究,能夠為該區域發展輕簡化的油菜生產提供技術參考。

我國油菜主產區的油菜產量對肥料投入的依存度在55%以上,充足的氮素水平能提高油菜的抗逆性,降低生育期內植株的死亡率以及直播油菜的死亡率,同時氮肥的合理施用可以促進油菜個體的發育[3,6]。長江流域種植的冬油菜品種氮素吸收量較大,當籽粒產量要達到1~4 t/hm2時,其地上部分氮素的吸收量為52.7~332.9 kg/hm2 [7-9];王寅等的研究表明,長江流域冬油菜的田間需氮量平均為 180 kg/hm2 [8,10-11]。巨曉棠等研究認為,江浙地區的冬油菜平均適宜氮肥用量為199 kg/hm2 [12];而在歐洲地區,英國的油菜生產指南要求冬油菜的春季氮素追施量為 175 kg/hm2,Smith等研究指出,油菜最佳氮素施用量為89~290 kg/hm2 [13];Wang等的研究發現,由于不同區域冬油菜品種、生育時期氣候和栽培條件的不同導致冬作油菜對氮素的需求量存在差異[14-15]。

氮肥是目前油菜生產中使用量最多的化學肥料[3,16],以往針對西南地區直播油菜品種氮肥施用水平的研究相對較少。隨著我國人口城市化水平的不斷提高,輕簡化種植是西南地區發展油菜生產的主要方向[4-5,17],從育苗移栽向直播種植的轉變是發展輕簡化種植的方式之一,針對我國西南油菜種植區,開展直播油菜品種的氮肥需求水平研究,能夠使該地區在發展油菜輕簡化生產過程中獲得目標產量,同時又能減少氮肥的投入,對該區域油菜生產和脆弱的農田生態環境有重要的意義。

本研究以目前適合直播種植的油菜品種為研究對象,開展不同氮素水平對直播冬油菜品種產量及其構成因子的影響研究,探討適合我國西南地區輕簡化直播種植的油菜品種與氮素的最佳平均施用量以及二者的優化組合,對如何將油菜高產高效的氮肥管理策略和農業的輕簡化、機械化有機融合進行研究,為促進該區域新形勢油菜產業發展提供參考。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

供試油菜品種為華雜9號(HZ9)和中雙11號(ZS11)。華雜9號是甘藍性三系雜交品種,由華中農業大學選育提供;中雙11號屬冬性中熟甘藍性常規油菜,由中國農業科學院油料作物研究所選育提供。

1.2 試驗設計及測定項目

試驗于2015—2016年在貴州省銅仁學院試驗基地(109°13′E,27°47′N)進行,海拔490 m,試驗地為沙礫土壤,采用直播種植方式種植油菜。前茬作物為水稻,前茬作物收獲后在耕整前采集被試大田表層0~20 cm土層土壤,風干后測量其理化性質。理化性質為:銨態氮含量7.3 mg/kg、硝態氮含量4.8 mg/kg、速效磷含量6.3 mg/kg、速效鉀含量 58.2 mg/kg、有機質含量 23.1 g/kg,pH值5.8。

試驗設2個品種,分別為華雜9號(HZ9)和中雙11號(ZS11);每個品種設5個氮素水平處理,即施純氮0 kg/hm2(N0)、90 kg/hm2(N6)、180 kg/hm2(N12)、270 kg/hm2(N18)、360 kg/hm2(N24);每個小區面積為10 m2(長5 m、寬2 m),每個互作處理組合設3次小區重復,采用裂區設計,共30個小區。整地后除氮素外,P2O5(90 kg/hm2)、K2O(90 kg/hm2)、硼砂(7.5 kg/hm2)在播種前作基肥一次性施入;氮素按5個不同處理分2次施入,其中50%作基肥同其他肥料一樣在播前施入,剩余50%在2015年12月下旬作越冬臘肥追施。本試驗于2015年10月5日直播播種,每小區播種8行,行距 20 cm,在3葉期間苗,5葉期定苗,留苗密度為30萬株/hm2。

收獲時,每小區在中間行選擇長勢均勻、有代表性的10株油菜進行考種,測量株高、莖粗、根頸粗、分枝部位高度、坐果高度、有效分枝數、單株角果數、主莖角果數等,將考種后的植株裝入網袋后在室內通風處掛藏風干后脫粒,并于2016年4月30日除去2邊行后收割全小區地上部分,裝入大網袋中帶回室內風干后脫粒,測量籽粒產量、生物產量等參數。

1.3 數據處理與分析

采用Excel 2010進行簡單數據運算與表格繪制,SAS 8.0軟件進行重復間顯著性分析檢驗與方差統計分析。

2 結果與分析

2.1 氮素水平與品種對直播冬油菜植株農藝性狀的影響

由表1可以看出,不同氮素水平處理直播冬油菜品種植株的農藝性狀差異較大。從單因素水平看,本試驗中的2個品種間除了主花序長度沒有顯著差異外,其他的農藝性狀都有顯著差異;5個氮素水平對除坐果高度和分枝部位高度以外的5種農藝性狀均產生顯著影響。

由表1可知,氮素水平和品種間互作與單因素對油菜農藝性狀的影響效果不盡相同。雙因素互作對油菜植株根頸粗和主花序長度的影響達極顯著水平,從不施氮處理(N0)到施純氮360 kg/hm2的處理(N24),隨著肥力水平的增加,根頸粗整體增大,華雜9號從8.49 mm增至9.99 mm,中雙11號從7.42 mm增至 12.84 mm;試驗中,品種因素對根頸粗的影響更大,華油雜9號在5個處理間的根頸粗增加了1.50 mm,增幅為17.67%,中雙11號增加了5.42 mm,增幅達73.05%;氮素水平對主花序長度的影響在2個品種上相似,即隨施氮量的增加,華雜9號從37.06cm增至46.67cm,中雙11號從34.41 cm增至51.53cm,同樣是中雙11號的增幅(49.75%)大于中油雜9號(27.71%)。氮素水平與品種互作對植株株高和莖粗的影響達顯著水平,表現為隨著氮素水平的提高,植株高度變大,其最大值是N24處理下的華雜9號,達 132.44 cm,試驗中華雜9號品種的株高普遍高于中雙11號;根頸粗的變化趨勢與株高相似,但最大值是N24處理下的中雙11號,達12.84 mm。氮素水平與品種互作對分枝部位、坐果高度和有效分枝數3個農藝性狀的影響不顯著。

2.2 氮素水平與品種對直播冬油菜產量相關構成因子的影響

由表2可以看出,品種的不同僅對千粒質量產生極顯著的影響,氮素水平的變化卻能對除每角粒數外的其他產量構成因子產生極顯著影響,二者互作對分枝角果數、千粒質量、總角果數產生顯著或極顯著影響,對其他產量構成因子影響不顯著。

品種與氮素水平互作對千粒質量影響為:品種相同時千粒質量隨氮素水平的提高而增加,當施氮量從N0增加到N6時,華雜9號和中雙11號的千粒質量分別提高了4.89%和7.53%;施氮量從N6到N12時,華雜9號降低了0.73%,中雙11號增加了7.46%;施氮量從N12到N18時,華雜9號和中雙11號的千粒質量分別提高了6.88%和3.66%;施氮量從N18到N24時,華雜9號和中雙11號的千粒質量分別提高了3.37%和9.08%。綜上,施氮量對千粒質量的影響為施氮量以90 kg/hm2為單位增加時,華雜9號和中雙11號的平均增加幅度分別為15.0%和30.6%。千粒質量在不施氮處理(N0)時最小,華雜9號和中雙11號分別為2.987、3.879 g,在N24處理時取得最高值,分別為3.436、5.068 g;就產量構成因子千粒質量而言,氮素水平對中雙11號的影響更大。氮素水平與品種互作可以提高千粒質量,中雙11號在N24處理下的千粒質量比華雜9號在N0處理下增加了69.67%;在N0處理下,中雙11號的千粒質量比華雜9號高29.86%,N6處理下中雙11號千粒質量比華雜9號高33.13%,N12處理下中雙11號千粒質量比華雜9號高44.12%,N18處理下中雙11號千粒質量比華雜9號高39.77%,N24處理下中雙11號千粒質量比華雜9號高47.50%。雙因素互作對總角果數和分枝角果數的影響規律一致,2品種均在N0處理下總角果數和分枝角果數最少,N24處理時角果數最多。

2.3 氮素水平與品種對直播冬油菜產量的影響

由表3可以看出,氮素水平、品種及二者互作對油菜的籽粒產量、生物產量、主莖分枝的籽粒產量比值均影響顯著,對收獲指數的影響不顯著。

由表3可知,從氮素水平與品種的互作影響看,籽粒產量的最低值是N0處理下的中雙11號,僅 567.3 kg/hm2,最高籽粒產量是N24處理下的華雜9號,達2 583.2 kg/hm2,后者是前者的4.55倍;生物產量最高值是N24處理下的華雜9號,達8 395.30 kg/hm2,生物產量最小值是中雙11號的N0處理,為2999.2 kg/hm2。分析氮素水平對產量的影響可知,華雜9號生物產量最高值比不施氮肥處理N0增加了1.449倍,中雙11號的生物產量最大值(N24處理)比不施氮處理N0增加了0.667倍;在同樣的施氮處理下,N0、N6、N12、N18、N24處理時中雙11號的生物產量分別比華雜9號低12.49%、52.34%、45.49%、50.80%、40.44%;綜上,肥力水平在互作效應中的貢獻率較大,最大影響幅度可達144.94%,品種的影響幅度僅為12.49%~52.34%。主莖籽粒產量與分枝籽粒產量的比值受氮素水平和品種互作影響很大,N0處理下,華雜9號、中雙11號的比值分別為12.25、24.29,當施氮量增加到180 kg/hm2(N12)以后,比值小于2,在施氮量為 360 kg/hm2 時,比值最小,分別為0.83、0.61。收獲指數受氮素水平和品種的影響無統計學上意義,隨氮素使用量的增加,華雜9號和中雙11號的收獲指數整體增大,分別從0.204增至0.308、從0.184增至0.310。

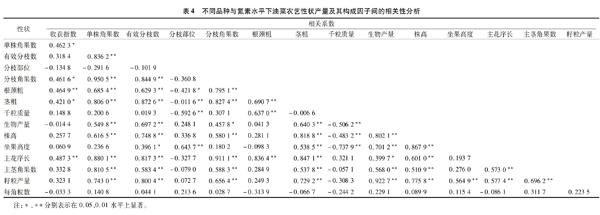

2.4 不同品種與氮素水平下油菜農藝性狀、產量及其構成因子間的相關性分析

由表4可知,株高、莖粗與籽粒產量和生物產量呈極顯著正相關關系,株高、莖粗與籽粒產量相關系數分別為0.775 8、0.729 2。單株角果數與籽粒產量、生物產量的相關系數分別為0.743 0、0.549 8,達到統計學的極顯著水平,氮素與品種對單株角果數影響而造成產量相應的變化。

3 結論與討論

3.1 氮素水平與品種對直播冬油菜植株農藝性狀的影響

本研究中氮素水平與品種互作對油菜植株生長過程中農藝性狀的影響主要是增加了植株的根頸粗、莖粗和株高,在適度范圍內,這些農藝性狀是植株良好生長的基礎,為其他性狀指標提供一些基礎條件。在相同的環境條件下,這些農藝性狀指標的提高能夠為油菜植株個體承載更多的生物量,能夠為植株提供更多同化物積累和生殖生長后期同化物合理轉移分配的可能,從而為獲得較高的生物產量和籽粒產量積累物質基礎[11,13,17]。本研究中根頸粗、莖粗分別與收獲指數、分枝角果數、單株角果數、有效分枝數等因子呈極顯著或顯著正相關關系,有效分枝數、分枝角果數、單株角果數、莖粗分別與籽粒產量和生物產量呈現極顯著或顯著正相關關系,這些農藝性狀隨施氮量和品種改變的變化趨勢證明了油菜生產要獲得較高的產量,須要通過各種措施調控油菜群體長勢,也就是使其生長性狀達到農民常說的搭好豐產架的標準,而株高、莖粗和根莖粗等農藝性狀正是搭好豐產架的主要特征參數[5,7,17]。

3.2 氮素水平與品種對直播冬油菜產量及其構成因素的影響

本研究結果證明,氮素水平與品種互作對油菜產量及產量構成因素和相關農藝性狀的影響較大。在氮素水平和品種互作影響效應中,相對與不同氮素水平處理而言,不同品種處理對油菜有效角果數影響相對較小, 在互作效應中占主導作用的是氮素用量,這一結論已在諸多研究[3,7,18]中得到驗證,而本研究發現,不同品種在同相同氮素用量條件下,角果數的增加幅度有較大變化。

本研究中千粒質量的變化受品種的影響更大,這可能因為千粒質量是一個受特定基因控制和外界生長栽培環境影響的性狀[19-23]。而氮素適宜投入量和油菜對氮素的利用率受到土壤肥力、施肥技術、作物品種、氣候因子、栽培管理措施等諸多因素的影響[3,21,24-26]。本試驗設置5個氮素施用量處理,施氮量從0 kg/hm2增加到最大施氮量 240 kg/hm2,油菜生物產量一直呈現遞增的趨勢,這可能與西南地區土壤肥力有一定的相關性,該區域的土壤含沙量相對較高,影響了該種植區土壤的保肥保水能力,對氮素的利用效率可能低于長江中下游油菜種植區。左青松等對長江中下游油菜種植區的研究認為,較合適的施氮量為150~180 kg/hm2,超過這一限度繼續增施氮素,籽粒產量會下降[7-11],本研究沒有呈現這一變化趨勢,可能主要與該區域農田的背景土壤氮素水平和土壤類型有關。

本研究選用1個具有代表性雜交品種和1個常規品種與氮素用量進行互作研究,盡管品種有一定的代表性,但本研究的相關結果還須通過更多的品種進行試驗驗證,特別是適合西南地區進行輕簡化和機械化種植的品種,也需要從農藝性狀、生理指標、群體光能利用效率與產量等性狀間在生理生態機制上可能存在的內在聯系進行論證和探討。

參考文獻:

[1]王漢中. 我國油菜產業發展的歷史回顧與展望[J]. 中國油料作物學報,2010,32(2):300-302.

[2]王漢中,殷 艷. 我國油料產業形勢分析與發展對策建議[J]. 中國油料作物學報,2014,36(3):414-421.

[3]任 濤,魯劍巍. 中國冬油菜氮素養分管理策略[J]. 中國農業科學,2016,49(18):3506-3521.

[4]官春云. 作物輕簡化生產的發展現狀與對策[J]. 湖南農業科學,2012(2):7-10.

[5]王 銳,李 京,胡立勇. 不同株行配置與密度對油菜產量的影響[J]. 中國農學通報,2011,27(16):273-277.

[6]魏全全,李嵐濤,任 濤,等. 基于數字圖像技術的冬油菜氮素營養診斷[J]. 中國農業科學,2015,48(19):3877-3886.

[7]左青松,楊海燕,冷鎖虎,等. 施氮量對油菜氮素積累和運轉及氮素利用率的影響[J]. 作物學報,2014,40(3):511-518.

[8]王 寅,魯劍巍. 中國冬油菜栽培方式變遷與相應的養分管理策略[J]. 中國農業科學,2015,48(15):2952-2966.

[9]劉曉偉,魯劍巍,李小坤,等. 直播冬油菜干物質積累及氮磷鉀養分的吸收利用[J]. 中國農業科學,2011,44(23):4823-4832.

[10]劉寶林,鄒小云,宋來強,等. 氮肥用量對稻田遲播油菜產量、效益及氮素吸收和利用的影響[J]. 江西農業大學學報,2015,37(3):417-422.

[11]吳永成,李 壯,牛應澤. 高密度直播油菜高產優質和氮肥高效的適宜氮肥施用模式[J]. 植物營養與肥料學報,2015,21(5):1184-1189.

[12]巨曉棠,谷保靜. 我國農田氮肥施用現狀、問題及趨勢[J]. 植物營養與肥料學報,2014,20(4):783-795.

[13]Smith E G,Upadhyay B M,Favret M L,et al. Fertilizer response for hybrid and open-pollinated canola and economic optimal nutrient levels[J]. Canadian Journal of Plant Science,2010,90(3):305-310.

[14]Wang Y,Liu B,Ren T,et al. Establishment method affects oilseed rape yield and the response to nitrogen fertilizer[J]. Agronomy Journal,2014,106(1):131-142.

[15]Zhang Z H,Song H X,Liu Q,et al. Distribution characters of absorption nitrogen in oilseed rape(Brassica napus L.)at different growth stages[J]. Journal of Plant Nutrition,2014,37(10):1648-1660.

[16]楊 勇,劉 強,宋海星,等. 不同種植密度和施肥水平對油菜養分吸收和產量的影響[J]. 湖南農業大學學報(自然科學版),2011,37(6):586-591.

[17]Wang R,Cheng T,Hu L Y. Effect of wide-narrow row arrangement and plant density on yield and radiation use efficiency of mechanized direct-seeded canola in Central China[J]. Field Crops Research,2015,172:42-52.

[18]Ren T,Zou J,Lu J W,et al. On-farm trials of optimal fertilizer recommendations for the maintenance of high seed yields in winter oilseed rape (Brassica napus L.) production[J]. Soil Science and Plant Nutrition,2015,61(3):528-540.

[19]Rathke G W,Christen O,Diepenbrock W. Effects of Nitrogen source and rate on productivity and quality of winter oilseed rape (Brassica napus L.) grown in different crop rotations[J]. Field Crops Research,2005,94(2/3):103-113.

[20]Hamzei J,Soltani J. Deficit irrigation of rapeseed for water-saving:effects on biomass accumulation,light interception and radiation use efficiency under different N rates[J]. Agriculture,Ecosystems & Environment,2012,155(28):153-160.

[21]Diepenbrock W. Yield analysis of winter oilseed rape (Brassica napus L.):a review[J]. Field Crops Research,2000,67(1):35-49.

[22]汪欲鵬,武志峰,歐陽鴻飛,等. 大粒型水稻材料千粒質量的QTL檢測[J]. 江蘇農業科學,2017,45(13):46-49.

[23]周棱波,汪 燦,張國兵,等. 播期、密度和施肥水平對糯高粱黔高7號產量及構成因素的影響[J]. 江蘇農業科學,2017,45(1):84-88.

[24]Berry P M,Spink J H. A physiological analysis of oilseed rape yields:past and future[J]. Journal of Agricultural Science,2006,144(5):381-392.

[25]Behrens T,Kraft M,Wiesler F. Influence of measuring angle,nitrogen fertilization,and variety on spectral reflectance of winter oilseed rape canopies[J]. Journal of Plant Nutrition and soil Science,2004,167(1):99-105.

[26]Bai P,Ran C Y,Xie X Y. Influence of drought stress on physiological characteristics and agronomic traits at bud stage of rapeseed (Brassica napus L.)[J]. Scientia Agricultura Sinica,2014,47(18):3566-3576.