不同耕作方式對河套灌區濕地春小麥田雜草生物多樣性的影響

王慧敏 蘇元紅 李有良

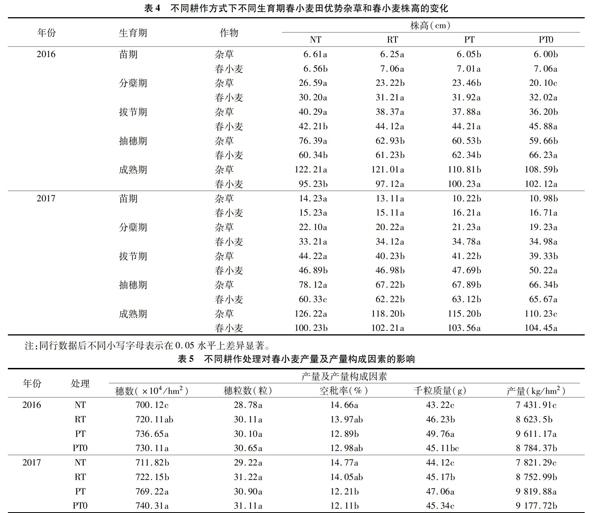

摘要:田間雜草是農田生態系統的重要組成部分之一,直接或間接影響著農作物的生長發育。為明確不同耕作及秸稈還田方式對春小麥田雜草群落結構及作物生產的影響,設置免耕秸稈還田(no-till with residue retention,簡稱NT)、旋耕秸稈還田(rotary tillage with residue incorporation,簡稱RT)、翻耕秸稈還田(plow tillage with residue incorporation,簡稱PT)、翻耕秸稈不還田(plow tillage with residue removed,簡稱PT0)4種耕作處理對春小麥田雜草種類、密度、群落結構物種多樣性以及春小麥產量進行研究分析。結果表明,河套灌區春小麥田雜草群落結構以野燕麥所占比例最大,平均占比達到80%;免耕處理各生育期雜草密度較翻耕處理顯著提高54%~73%(P<0.05),而PT與PT0處理之間雜草密度差異不顯著。NT和RT處理春小麥田2017年雜草Shannon多樣性指數分別達0.453、0.342,較PT處理分別提高29.1%、19.3%,而春小麥生物產量較翻耕處理減少22.7%、10.3%。內蒙古河套灌區濕地免耕及秸稈還田技術具有促進春小麥田多年生雜草增生的特征,而翻耕具有降低一年生雜草密度的特征;雜草多樣性與作物高產性相悖演化。

關鍵詞:河套灌區;春小麥;耕作方式;雜草群落;生物多樣性;環境友好型;農作方式

中圖分類號:S451 ? 文獻標志碼: A ?文章編號:1002-1302(2019)14-0127-05

田間雜草是農業生態系統的重要組成部分之一,不僅能夠促進農田生態系統生物多樣性的增加,也能防止農田水土流失、促進土壤碳氮循環等,從而促進農作物生長發育[1]。但農田雜草的存在,會壓縮農作物的生存空間,存在光照、土壤養分和水分等資源的競爭,從而阻礙作物健康的生長,導致作物減產[2]。因此,在農田管理的過程中,如何控制雜草密度,全面衡量雜草存在的利弊,尋求合理有效的農田管理措施顯得尤為重要。

目前,國內外研究了施肥方式[2]、養分管理[3]、耕作方式和秸稈還田[3-8]等措施對農田雜草群落特征及生物多樣性的影響。研究表明,合理有效的農田管理能夠顯著降低雜草的危害,促進作物健康良好地生長。

近年來,保護性耕作措施越來越受到各國的關注及青睞,其通過少耕、免耕、地表微地形改造技術及地表覆蓋、合理種植等綜合配套措施,減少農田土壤侵蝕,保護農田生態環境,從而獲得生態效益、經濟效益及社會效益協調發展。對于保護性耕作的農田土壤,其農田雜草群落的研究也日益受到關注。楊榮等指出耕作方式通過改變土壤的表層理化特性、土壤溫度和濕度等農田環境來影響農田雜草的生長發育進程,進而影響農田雜草的分布和群落結構[9]。也有研究學者持不同意見,Derksen等研究認為,雜草密度和耕作措施之間并不存在清晰關系,他們認為雜草農田群落更多受地理位置、環境和管理措施的影響[10]。另外,部分學者指出秸稈覆蓋還田不僅能減少土壤水分蒸發、提高濕度、增加土壤養分從而促進雜草生長,又能影響雜草幼苗采光而對雜草進行抑制[11]。因此,有必要針對特定地區不同耕作及秸稈覆蓋條件下的雜草發生及生長進行研究,以指導當地農田雜草的科學管理。

內蒙古河套灌區是亞洲最大的“一首制”自流引水灌區,多年平均過境水流量為315億m3,年日照時數在3 110~3 300 h 之間,是我國重要的商品糧生產基地,2000年被國家確定為全國優質小麥生產基地[12]。春小麥是該區域主要的糧食作物,近年來,小麥播種面積為20萬hm2左右,年平均單產已達5 250 kg/hm2。當前,傳統的耕作以翻耕和翻埋雜草為主要的農作方式,不僅帶來農田的風水侵蝕、溫室氣體超額排放,也較易引起耕種作物群體系統的不穩定性,因此河套灌區亟須探索替代以翻耕為基礎的傳統耕作方式的新技術。基于此,本研究以內蒙古河套灌區一熟春小麥田為研究對象,以傳統的翻耕秸稈不還田方式為對照,通過監測免耕秸稈還田、旋耕秸稈還田、翻耕秸稈還田長期作用下春小麥田的雜草群落特征及它們對作物生產的影響,明確耕作方式及秸稈還田等人為選擇因素對共棲雜草群落結構的影響,從而為篩選出環境友好型農作方式提供科學依據及數據支撐。

1 材料與方法

1.1 試驗地情況

本試驗地點位于內蒙古烏拉特中旗德嶺山鎮蘇獨侖嘎查,該地塊位于107°16′~109°42′E,41°07′~41°28′N,為典型的溫帶干旱大陸性季風氣候,年平均日照時數約為3 174 h,氣溫約為4.9 ℃,≥10 ℃的有效積溫為3 048 ℃,無霜期為123 d。該區降水量少蒸發量大,年降水量約為183 mm,而年蒸發量達到2 200 mm。農作物生長季節(4—9月)太陽輻射量為93.3~98.0 kJ/cm2,占全年的64%左右。試驗區土壤類型為灌淤土,耕作前0~20 cm土壤基礎理化性狀為土壤容重為1.23 g/cm3,有機質含量為9.10 g/kg,全氮含量為 0.85 g/kg,速效磷含量為16.5 mg/kg,速效鉀含量為 90.4 g/kg,pH值為7.6。

1.2 試驗設計

試驗設置4個處理,分別為免耕秸稈還田(no-till with residue retention,簡稱NT)、旋耕秸稈還田(rotary tillage with residue incorporation,簡稱RT)、翻耕秸稈還田(plow tillage with residue incorporation,簡稱PT)和翻耕秸稈不還田(plow tillage with residue removed,簡稱PT0)耕作處理。田間作業工序:常規耕作采用鏵式犁耕翻,作業深度為20 cm;旋耕為普通旋耕機旋耕2次,作業深度為8~10 cm;免耕為聯合收獲機25 cm留茬,收獲后不進行任何土壤管理。秸稈還田處理為春小麥收獲后小麥秸稈全量還田。2016、2017年在每個處理區預留樣方1 m×1 m,監測農田雜草群落動態。試驗采用裂區處理,設置3個重復,隨機區組排列,小區面積為40 m2。本試驗供試春小麥品種為永良4號,分別于2016年3月20日和2017年3月25日播種,播種密度均為6×106株/hm2,播種時一次性施入尿素150 kg/hm2,磷酸二銨300 kg/hm2作種肥,出苗期分別為2016年4月10日和2017年4月13日,其他管理措施與當地豐產小麥田相同。