《人民日報》微信公眾號的編輯策略

王雅靖

摘 ?要 ?新媒體環境下,社交媒體日益成為受眾生活中不可缺少的一部分。《人民日報》為保持其地位和影響力,讓黨的創新理論“飛入尋常百姓家”,在微信公眾號平臺加強了傳播手段和話語方式創新,鞏固壯大了主流思想輿論。文章運用文獻法、內容分析法、數據統計法,從標題、文章結構和主題三個角度總結《人民日報》微信公眾號的創新策略,為黨媒轉型、占領社交媒體輿論高地、掌握話語權,提供經驗指導。

關鍵詞 ?黨媒轉型;《人民日報》;微信公眾號;編輯策略

中圖分類號 ?G2 ? ? ?文獻標識碼 ?A ? ? ?文章編號 ?2096-0360(2019)14-0043-05

作為黨中央的機關報,《人民日報》多年來一直承擔著“權威、發布”的角色,形成了大致統一的模式化話語體系。但近年來,為尋求新的發展,維持話語影響力,《人民日報》在媒介融合時代對于已經成型的模式化話語體系進行了突破,在微信端的表現突出,受眾從平媒向移動互聯網大規模遷徙,給我國傳統紙媒轉型做出了表率,一向嚴肅正統的黨媒在新媒體中的“吸粉”實力也不容小覷。根據“新榜”數據,《人民日報》指數常年占據第一名的位置,創下了文章100%的“10萬+”記錄。以2018年9月份的月報為例,《人民日報》運營數據全線提升,發布次數、發布篇數、閱讀數、點贊數環比都有不同程度升幅,月總閱讀數達到了7 570萬,點贊數達到了844萬,其中點贊數更是點贊榜單第二名的3倍,遙遙領先。

本文將通過研究《人民日報》微信公眾號的轉型成功策略,分析傳統媒體如何在自媒體公眾號已經占據了大量公眾注意力的情況下提高關注度,如何將生動有趣與思想引領相結合,為黨媒轉型,占領社交媒體輿論高地,掌握話語權,提供經驗指導。

1 ?標題創新,吸引流量

標題是新聞內容的“眼睛”,起到傳遞信息的作用。通過標題,受眾識別新聞內容、判斷新聞價值,在第一時間文章內容的關鍵信息,從而根據自身的需要,對文章進行有選擇的觀看。新媒體環境下,由于受眾未點開文章前只能看到標題,標題更是起著“一局定勝負”的關鍵作用。好的標題是一篇文章的靈魂,用簡潔生動的表現形式吸引受眾的閱讀欲望。在《人民日報》微信公眾號上刊載的文章幾乎每篇都是“10萬+”,靈動、有力的標題功不可沒。

1.1 ?導語前提,突出數字

信息爆炸,受眾的選擇激增,注意力資源稀缺。海量信息的平鋪羅列和成百上千的超鏈接在同一頁面的實現,用戶從眼動閱讀的不可復制不可更改轉換為手動點擊查找的進一步自主操作,在人內轉化的環節中提高了操作性對于人腦的刺激,這不僅激發了人腦瞬時記憶的能力,同時也在機械性操作的過程中完成記憶的再輸入。在傳統紙媒時代,為吸引受眾注意力,作者往往為受眾提供“便捷通道”,在導語部分提煉出整篇新聞中最重要的部分,以短短數語概括整篇報道。但進入新媒體時代,由于閱讀的碎片化,受眾的注意力資源更為稀缺,留給每篇報道的時間甚至不超過幾秒,傳統的導語根本沒有機會被受眾第一眼看到,也失去了成為“受眾決定是否閱讀”的鑰匙的資格。為適應這種變化,《人民日報》微信公眾號將紙媒中導語的功能賦予標題,以一句話新聞的形式作為標題,即“某年某月某日在某地發生了某事”,概括出文章最重要的信息點,新聞要素齊全,代替了傳統“倒金字塔”結構中的導語作用,時效性強、信息量大。同時,為了起到振聾發聵的效果,標題中往往會使用強烈的數據對比。

例如,2018年11月1日的標題《厲害,特朗普政府還真實現了美國豆農的部分訴求》,新聞人物“特朗普政府”“美國豆農”,新聞事件“實現了部分訴求”,均在文章開頭就生動點出,“還真”“厲害”,短短兩字體現了一種強烈的語氣,使得受眾在標題就一眼得出文章中通過大量文字體現的態度。靈活的句式結構也讓標題更具吸引力,該標題將副詞提前,起到強調作用。

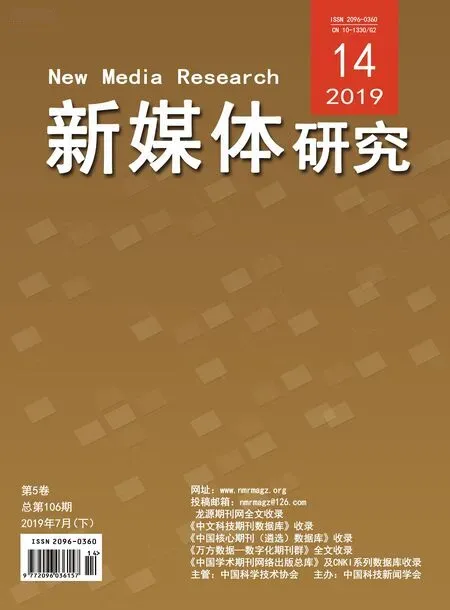

數字可以極大程度的提高傳達效率,讓數量概念一目了然,簡潔明快,去除替代形容詞帶來的含混誤解,是標題以更少的字數替代導語功能的利器。《人民日報》微信公眾號的標題中便使用了大量數字以尋求更加高效的信息傳遞。如《20多歲姑娘輕生還拒絕施救,78歲老英雄“救你沒商量”》,以具體數字“20多歲”代替“年輕”“78歲”替代“年長”,在簡短的文字中最大程度的提高了表達效率,給受眾更加清晰的人物形象。同時,強烈的年齡對比放大了新聞的“沖突點”,一個“20多歲”的年輕姑娘為何要輕生還拒絕施救,一個“78歲”的老人竟身體如此強健可以救人?“老英雄”的態度竟然如此“霸氣”?種種疑問,讓受眾有點擊觀看內容的欲望。筆者統計了《人民日報》微信公眾號2018年9月1日至9月30日一個月共757篇文章,其中188篇文章標題突出了數字,總占比24.83%,接近1/4,數字使用頻率極高(見圖1)。

1.2 ?口語化表達,面對面交流

根據語言學中的模因論,人的記憶和理解力都是有限的,因此,人們總是傾向于簡單、易于理解的語言模因,新媒體環境下,受眾適應于碎片化閱讀,停留在標題上的時間更短,更難產生深入思考。同時,互聯網時代信息傳播者和受傳者身份真正完成平民的普及化,平等親和的語言更受青睞。隨著移動設備操作的不斷簡化,人民生活水平的不斷提高,每個人都能在文字、圖像、聲音的搭載中完成傳播訴求,平等交流訴求也使得受眾更傾向于在新媒體中接受平等、通俗的交流語氣。與這種趨勢相適應,《人民日報》微信公眾號標題的另一特點是構成簡單,通俗易懂,是明白上口的大眾化形式,包括大量口語和網絡流行語、疑問或感嘆句等,符合經濟原則,因而拉近與受眾的距離,易于傳播。

《人民日報》微信公眾號2018年10月31日的《“逍遙法外”是不可能逍遙法外的,這輩子都不可能逍遙法外的》就套用了網絡流行句式“工作是不可能的,這輩子都不可能的”進行二次創作。由于受眾對于該句式十分熟悉,幾乎不需要反應就可以理解標題所表達的意思,所以更傾向于進一步了解這篇文章的具體內容;《為啥有人睡覺愛把腳伸到被子外?這“怪癖”其實很有道理》運用設問句,就像是編輯與每一位普通讀者的親切交談,通過口語化標題制作,提升傳播效果;《神級淡定!錄節目遇地震,主持人說了一句……》“神級”“淡定”都是日常口語中的流行語,省略句的設置更加激發了讀者的好奇心理“錄節目的時候遇到地震是多么可怕的事情啊,主持人說了一句什么呢?”,于是打開文章,展開閱讀。

2 ?結構突破,配合新媒體閱讀習慣

文章結構是指文章的框架,是對新聞事實的組織和建構。選擇什么樣的文章結構,體現了用什么樣的方式來對文本題材進行思考和解讀。線性結構是按照時間或者邏輯順序書寫,通常運用于單個事件報道,板塊結構是形態相同的小文章組成大文章,每個小文章的主題一致,適用于機理或原因探究類的文章。據筆者觀察,《人民日報》平媒常使用線性結構和板塊結構進行嚴肅新聞的敘事,克制而有深度。

新媒體時代下,“90后”“00后”網絡原住民異軍突起,受眾移動閱讀時間普遍而徹底的碎片化,很難有耐心在手機公眾號上完整閱讀整篇以線性結構或板塊結構展開的文章。據筆者觀察,《人民日報》微信公眾號針對此現象進行了調整,在微信平臺放下中央黨媒遙不可及的長者形象,對原有的結構進行改革,具體表現為新式線性圖文結構和新型板塊結構的運用。

2.1 ?新式線性圖文組合

新媒體環境下人們正式進入圖片、視頻時代,為迎合新時代受眾的閱讀習慣,擴大受眾覆蓋面,《人民日報》微信版在傳統結構外延伸了新的圖文結構。新式線性圖文結構主要表現為按照線性敘事的邏輯形成文字,將文字拆分為短句,一句一行地分散在圖片下面,每張圖片下分布4句左右。新式圖文結構(見圖2)狀似圖片及配文的組合,但文字并非解釋圖片信息,而是暗自串聯形成文章的敘事邏輯。傳播信息量大、表現力強,能夠最大程度的留住讀者注意力。

新式線性圖文結構在《人民日報》微信公眾號中使用頻繁,主要分為兩大類(見表1):一是宣揚正能量、感悟生活的抒情類,比如《時光是一首寫不完的詩,感謝時光,感謝你》,《別了金庸!人生大鬧一場,永世笑傲江湖》,圖片配合抑揚頓挫的短文字,更易引發讀者共鳴;另一類是有關社會軼聞的多感官觸發式,配合輕松搞笑的主題,觸發讀者多感官,營造“面對面、全方位”的感覺,提高該類文章的感染力。

微信公眾號幾乎每一天都會推至少一篇抒情詩的文章,歌頌祖國、贊頌為祖國做出杰出貢獻的人們、懷念時光、感悟人生。例如10月31日回憶金庸先生的文章《別了金庸!人生大鬧一場,永世笑傲江湖》。作為一篇懷念金庸先生的抒情文章,該文章并沒有采用長篇抒情的形式,而是采用圖文結合的形式。按照時間順序用簡短的詩意語言回顧金庸先生的一生,并使用大量金庸先生生前照片、影視作品劇照穿插其中,平均每張圖下四行文字,每行文字字數不超過11字,既有情懷,又因符合新媒體閱讀習慣,吸引了大量注意。

不同于大部分以敘事、抒情為主的圖文結構,另外一種觸發讀者多感官閱讀的多感官觸發式結構也備受關注。微視頻雖然以全感官觸動、可控性播放和多樣化內容贏得了讀者的青睞,也頗受新媒體青睞,但由于讀者閱讀文章的時間通常有限,且所處環境并不允許觀看視頻,所以真正點開微信號中的視頻進行觀看的讀者并不多,而《人民日報》通過文字觸發讀者多感官閱讀的嘗試恰恰滿足了這個缺口。以2018年11月1日的《“我開警車到你家要錢,穿上內衣內褲下樓!”女法官這話懟得漂亮》為例,文章文字幾乎全部為“女法官”的話,“你拖欠人家9個月了……”十分貼近日常口語的文案,配上與文字相對應的生動形象的表情包,好像可以通過文字觸發聽覺,看著文字和圖,腦海中浮現出了聲音。這類文章讀起來輕松有趣,也滿足了讀者通過碎片化時間最大程度的放松需求。

2.2 ?板塊結構,內容聚合

根據企鵝智酷《中國新媒體趨勢報告2018》(以下簡稱《報告》),中國網民每天用在新聞資訊上的時長人均約為76.8分鐘,其中日均超過2小時的用戶,占比甚至達到16.3%,而其中有76.4%的受眾選擇在專業資訊類平臺瀏覽資訊,相比于2016年56.7%、2017年72.7%的占比,呈穩步上升的趨勢。僅有抒情感染和社會軼聞滿足獵奇心理顯然不夠,根據《報告》,從受眾影響看,資訊專業平臺對用戶的第一落點觸達,更多在系統性、專業性大事件報道方面,所以如何將平媒上長篇大論的咨詢性報道處理得符合受眾需求,是更為急迫且重要的問題,據筆者觀察,《人民日報》微信公眾號將資訊性新聞借用板塊機構的框架,進行了新的“改編”。

傳統板塊結構,每個小板塊都要求完備的起因、經過、結果,外加大量細節介紹,同一文章中的不同板塊應享有同一主題。但是微信公眾號進行了靈活“改編”,每個小片段都是一個概述版的完整事件,大板塊下的小板塊僅是類型相關,而無主題共享(見圖3)。兼具碎片性與完整性,進一步簡化了讀者的信息搜尋工作,方便了讀者充分利用碎片化的時間進行完整事件閱讀。

以《人民日報》微信公眾號的固定欄目“來了!新聞早班車”為例。該欄目共分為要聞、社會、政策、生活提示四個小板塊,選取類型相似的最具新聞價值的內容進行微信信息類的新聞組合,段落選取最為核心的故事情節,用簡短的敘述句式集中表達,形成板塊。“要聞”主要是國家大型政治活動及最高部委的“新動作”;“社會”主要是天氣信息及社會新聞事件;“政策”板塊集中了地方的最新政策;“生活提示”選取了與人民生活衣食住行相關的最新信息。如“中辦印發意見,進一步深化中央紀委國家監委派駐機構改革,將賦予派駐機構監察權”這條信息,在平媒版面上的題目為“中辦印發《關于深化中央紀委國家監委派駐機構改革的意見》”,全文1 139字,閱讀時間大致為3分鐘,且分布分散,很難吸引微信端讀者的閱讀興趣,而進行過新式板塊結構處理后,僅有37字,5秒便可閱讀完畢,十分方便。

3 ?主題選擇,親民與黨媒建設并舉

新媒體時代隨著海量網絡信息的涌現,一定程度上解構了傳統媒體的權威性。復旦大學朱春陽教授曾說:“媒體融合消解了壟斷的基礎,并帶來了傳播權力的去中心化。對傳統媒體獨享話語權的既有傳播權力格局帶來了挑戰,官方高層因此提出了傳統媒體和新興媒體融合發展的思路,并提出了打造新型主流媒體和現代傳播體系的發展目標。打造新型主流媒體、重塑傳統媒體話語權,是實現國家治理體系和治理能力現代化的首要任務,也是打造可溝通政府的關鍵;而現代傳播體系的建立,不僅需要新傳播技術的運用和內容生產的革新,更應強化議程設置權力配置的傳播競爭-合作機制,推動傳統媒體融入新的信息流動格局和傳播權力體系。”一向以“權威、發布”為主的《人民日報》走向微信端后,在主題選擇上也更加考慮拉近與民眾之間的距離,同時也沒有忘記作為黨媒大號的輿論引導。

打開《人民日報》微信公眾號,筆者發現在主題的選擇上很少有說教式的黨性宣傳,而是以普通讀者為主角,從政策、健康知識、社會軼聞和生活常識方面服務讀者,公號的文章來源也不局限于“人民日報社”,而是吸收各類媒體的內容,豐富文章類型,在此過程中,將民族精神和時代精神寓于其中,處處宣揚著社會主義正能量。

例如每日宣傳健康知識的《原來這幾個習慣會讓人越睡越累!第一個你就常做!》(2018.10.31 《健康時報》)、《為什么要每天走6 000步?這里給你講得很透徹!》(2018.11.1《健康時報》);滿足讀者獵奇心理的社會軼聞《上大學“最害怕的事”還是發生了!學校給家長寄成績單,還包郵》(2018.11.1《中國青年報》)、《還真是父女……警方通報了》(2018.11.1《環球時報》);方便讀者即時了解反腐動態的《中國福彩中心原副主任馮立志被查!》(2018.10.31 中紀委網站);也有通過對集體記憶和社會表征的不斷建構,喚起人們對國家、民族、傳統、習慣等普遍情感認同,形成巨大的感召力、凝聚力的《人生有三把鑰匙:接受、改變、離開》(2018.10.31 凌九歌)、《時光是一首唱不完的歌。感謝時光,感謝你》(2018.11.1 《人民日報》)。

形式加上內容選取上的創新,使得《人民日報》在微信平臺上不再是一個正襟危坐的老者,而化身為親切智能的小助手,幫助讀者搜集與了解日常生活中必備的信息。無論是標題、結構上形式的創新,還是內容選取偏好上的突破,《人民日報》都在變得更加多元,更加包容。

參考文獻

[1]數據來源于“新榜”《微信矩陣賬號占比22.8%,文摘、民生、時事類居多|中國微信500強月報(2018.09)》[EB/OL].https://www.newrank.cn.

[2]楊婕.新聞標題中流行語的模因論研究[J].外語學刊,2008(1):79-82.

[3]陳剛,周怡帆.新媒體新聞標題語言的特點、問題與規范[J].傳媒,2018(18):58-61.

[4]企鵝智酷.中國新媒體趨勢報告2018.[EB/OL].https://tech.qq.com/a/20190301/008800.htm#p=1.

[5]李亞.《人民畫報》:用經典影像講好中國故事[J].傳媒,2018(18):44-46.

[6]趙亮.反思與堅守:傳統媒體在社交媒體平臺探索中的新聞專業主義——以人民日報微信公眾號為例[J].傳播力研究,2018,2(19):112-113.

[7]楊華源.傳統媒體微信公眾號的新聞重構策略[J].傳媒,2018(15):40-42.

[8]陳茁.從敘事學角度探索黨報經濟新聞發展方向[J].中國記者,2013(2):84-85.

[9]主流媒體融合發展與輿論引領[J].傳媒,2018(18):6-7.

[10]范嶸.深度報道的敘事學分析[J].青年記者,2017(2):56-57.