基于Landsat影像的廣東省重點生態功能區生態功能狀況及其變化評價

劉朱婷, 郭慶榮, *, 劉花, 徐丹

基于Landsat影像的廣東省重點生態功能區生態功能狀況及其變化評價

劉朱婷1, 郭慶榮1, *, 劉花1, 徐丹2

1. 廣東省環境監測中心, 廣州 510308 2. 佛山科學技術學院環境與化學工程學院空間信息與資源環境系, 佛山 528000

針對重點生態功能區開展監測與評價對于生態保護和環境治理的意義重大。以廣東省第一批被納入生態補償區域的11個國家重點生態功能區為研究區, 采用2011年至2015年的5期Landsat衛星遙感影像, 通過目視解譯的方法提取研究區的土地利用/覆蓋類型, 并結合野外核查及統計資料, 分析了該11個縣域的生態功能狀況現狀及其變化。結果表明: (1)2015年全部11個縣域的生態功能狀況均為優或良級別, 但相互之間具有一定的區域差異性。生態功能狀況指數()最高的是乳源瑤族自治縣, 為71.11, 最低的是南雄市, 為61.20。(2)2015年與2011年相比, 廣東省11個國家重點生態功能區的功能狀況指數變化幅度(Δ)為–0.50—2.50。仁化縣、乳源瑤族自治縣、南雄市、平遠縣、蕉嶺縣、龍川縣和連平縣等7個縣域的生態功能狀況無明顯變化(|Δ|<1); 始興縣、興寧縣及和平縣等3個縣域的生態功能狀況略微變化(1≤|Δ|<2), 其中, 始興縣和興寧縣2015年的生態功能狀況略微優于2011年(1≤Δ<2), 而和平縣2015年的生態功能狀況略微變差(–1≥Δ>–2); 另外, 樂昌市2015年的生態功能狀況明顯變好(2≤Δ<4)。(3)2011年至2015年期間, 全部縣域的生態功能狀況保持穩定, 其變化趨勢均不顯著(|R|≤0.9)。

土地利用/覆蓋; 國家重點生態功能區; 生態功能狀況評價

0 前言

國家重點生態功能區是指影響國家或地區生態安全的區域, 其面積約386萬km2, 占國土面積的40.2%。為了保持和增強其生態產品供給能力, 限制大范圍的工業與城鎮開發活動[1]。劃定國家重點生態功能區對于優化國土資源空間格局、推進國家生態文明建設意義重大。針對國家重點生態功能區, 中央從2009年開始對其生態環境質量進行評價和考核。根據考核情況對轉移支付資金實施分配, 對考核結果變好的地區予以獎勵; 而考核結果變差的地區則根據實際情況相應扣減當年的轉移支付資金[2–4]。在當前形勢下, 如何針對國家重點生態功能區開展監測與評價顯得尤為重要, 通過此舉可掌握其生態功能狀況現狀、變化及成因, 綜合評估重點生態功能區的環境保護成效, 為合理制定重點生態功能區的環境質量改善措施提供科學參考。目前, 研究的熱點主要為重點生態功能區的生態補償[5–10]、功能區劃分[11–12]以及生態承載力[13]和敏感性評價[14]等方面, 部分學者針對重點生態功能區的整體生態狀況變化進行了分析, 但在指標選取方面只考慮生態狀況指標, 對于區域承載的環境污染壓力與環境質量狀況卻未做分析[15–16], 綜合生態狀況和環境狀況對生態功能區生態功能狀況進行的研究相對較少, 且缺少對變化趨勢[17]和變化原因[18]的深入分析。本文以廣東省第一批被納入生態補償區域的國家重點生態功能區為研究對象, 基于遙感和地理信息系統技術提取該區域2011年至2015年的土地利用/覆蓋類型信息, 根據《生態環境狀況評價技術規范》(HJ 192—2015)(以下簡稱“HJ 192—2015”)[19]中生態功能區的評價方法, 分析2011年至2015年期間該區域的生態功能狀況現狀及變化, 并結合Spearman秩相關系數法, 研究其變化趨勢, 旨在為廣東省重點生態功能區的生態保護和環境治理提供參考。

1 研究區及數據

1.1 研究區概況

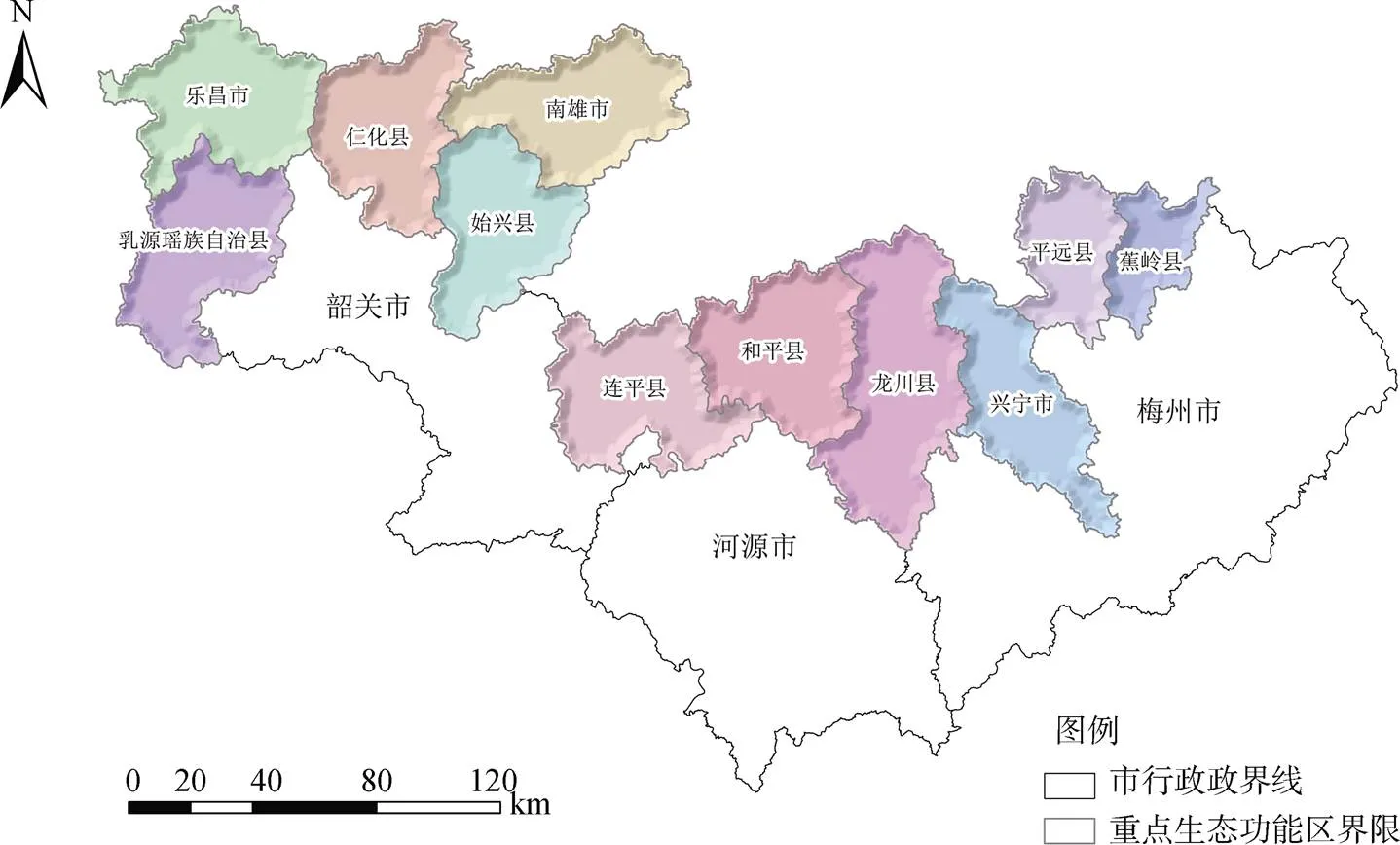

廣東省第一批被納入生態補償區域的國家重點生態功能區共11個, 地處粵北, 是南嶺山地森林及生物多樣性生態功能區的重要組成部分, 其面積約2.4萬km2, 占廣東省國土面積的13.1%。該區域地形復雜, 地勢西北高、東南低, 是廣東省主要的生態屏障和重要水源地, 生態系統主導服務功能為水源涵養[20], 其空間分布見圖1。

圖1 廣東省國家重點生態功能區空間分布

Figure 1 Spatial distribution of national key ecological function zones in Guangdong province

1.2 數據來源與處理

1.2.1 土地利用/覆蓋類型數據

本文利用2011年至2015年共5期Landsat系列遙感影像, 基于人工目視解譯的方法獲取了11個國家重點生態功能區的土地利用/覆蓋類型矢量數據[21]。其中, 土地利用/覆蓋采用全國生態遙感監測土地利用/覆蓋分類體系(圖2), 包括6個一級類型和26個二級類型。其中, 水田和旱地進一步根據地形分為山區水田/旱地、丘陵水田/旱地、平原水田/旱地、大于25度坡地水田/旱地。此次采用的土地利用/覆蓋類型數據為中國環境監測總站“國家環境監測網絡建設及運行項目(廣東)”中規定必須完成的例行工作任務, 數據經過實地野外核查、“自檢、互檢和復檢”三級檢查等方式反復質檢和修正, 并通過了國家組織的互檢驗收和抽檢驗收。經評估, 11個縣域解譯數據的一級分類精度約為90%, 二級分類精度約為85%, 三級分類精度約為80%。根據遙感衛星影像解譯結果, 廣東省11個國家重點生態功能區2015年土地覆蓋以林地和耕地為主, 各類土地利用/覆蓋類型占土地總面積比例分別為: 耕地17.8%、林地72.3%、草地4.6%、水域1.6%、建設用地3.5%、未利用土地0.2%, 各個生態系統類型的空間分布見圖3。

1.2.2 其他統計數據

受保護區域面積比、污染源排放達標率、城鎮污水集中處理率、水質達標率、空氣質量達標率和集中式飲用水源地水質達標率等統計數據來源于中國環境監測總站“重點生態功能區縣域生態環境考核”(2011年至2015年)項目。

圖2 土地利用/覆蓋分類體系

Figure 2 Land use/cover classification system

圖3 2015年廣東省國家重點生態功能區土地利用/覆蓋類型分布

Figure 3 Land use/cover type distribution of national key ecological function zones in Guangdong province of 2015

2 研究方法

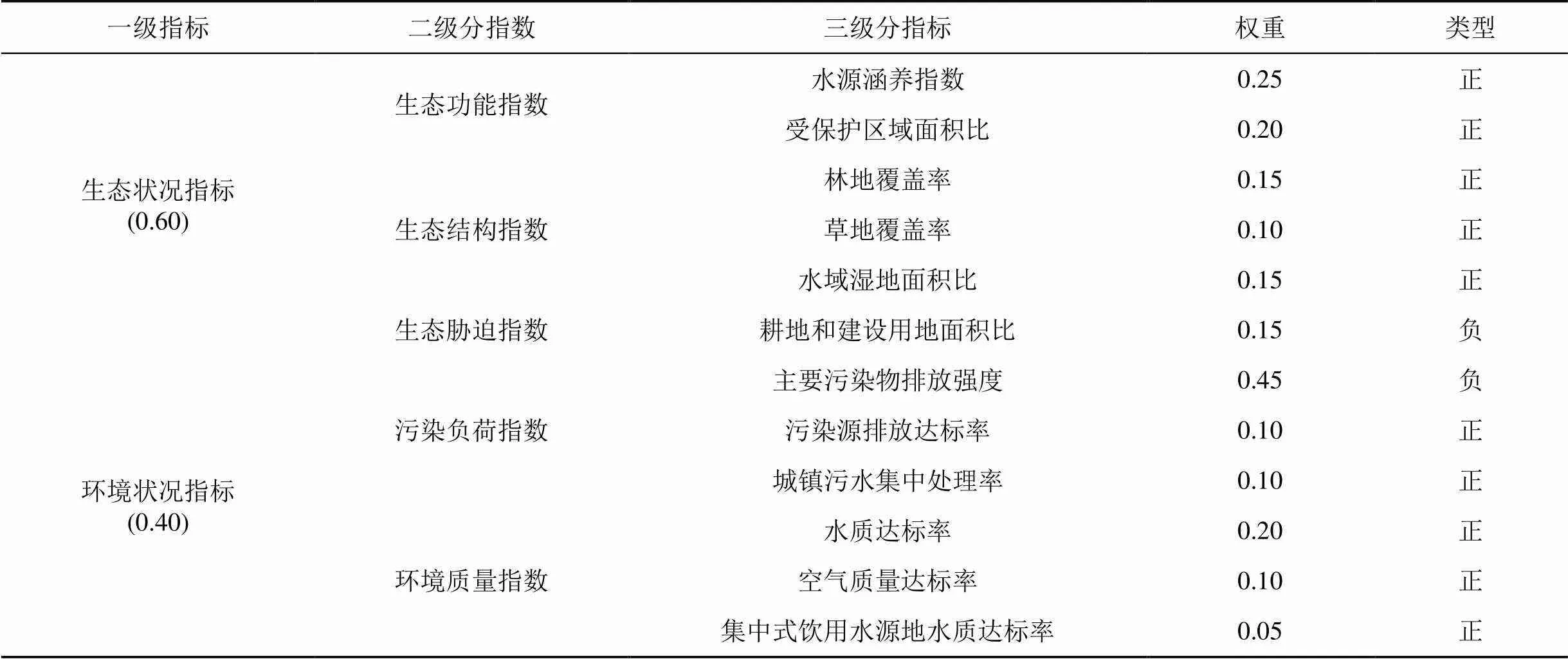

2.1 評價指標體系

針對生態系統主導服務功能為水源涵養的生態功能區, HJ 192—2015給出了對應的評價體系, 見表1。考慮生態狀況指標和環境狀況指標, 采用生態功能區功能狀況指數()評價生態功能區的生態功能狀況。其中5個二級分指數分別反映生態功能區的功能、結構、遭受的生態脅迫程度、承載的污染負荷以及環境質量情況。其中,的計算公式為:

=0.60×[0.25×水源涵養指數+0.20×受保護區域面積比×100+0.15×林地覆蓋率+0.1×草地覆蓋率+ 0.15×水域濕地面積比+0.15×(100-耕地和建設用地面積比)]+0.40×[(0.45×(100-主要污染物排放強度)+0.10×污染源排放達標率×100+0.10×城鎮污水集中處理率×100+0.20×水質達標率×100+ 0.10×空氣質量達標率×100+0.05×集中式飲用水源地水質達標率× 100)]

2.2 級別劃分

2.2.1 生態功能狀況分級

根據值的大小, 將生態功能狀況分為5級, 見表2。

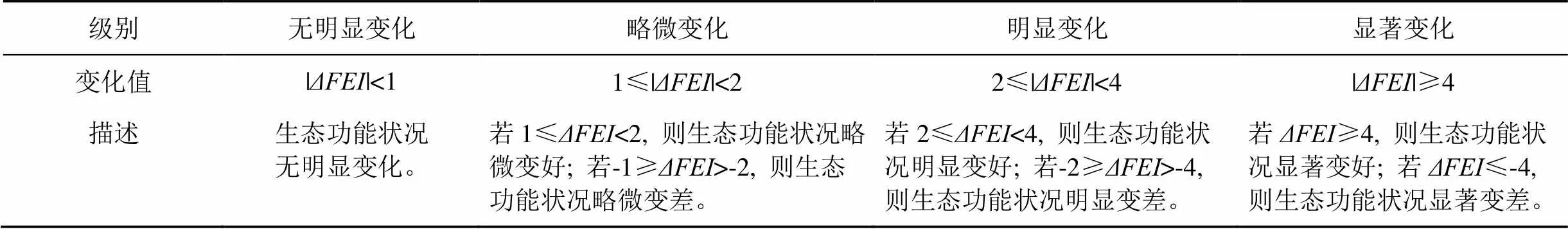

2.2.2 生態功能狀況變化分級

根據評價年的值與基準值的差(即Δ= 2015年I—2011年), 將生態功能變化分為4級, 各分指數變化分級亦可參考此標準, 見表3。

表1 水源涵養型生態功能區各指標權重及類型

表2 重點生態功能區生態功能狀況分級

表3 重點生態功能區生態功能狀況變化度分級

2.2.3 Spearman秩相關系數

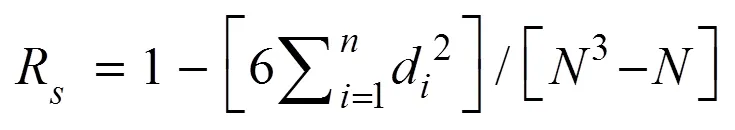

秩相關系數用于表征兩個變量的相關性[22]。針對環境變量的多時段變化趨勢, 中國環境監測總站推薦使用Spearman秩相關系數的方法進行分析。給出時間周期Y……Y和對應數值X……X, 將從小至大進行排列, 秩相關系數的計算公式為:

式中:d—X和Y的差值;

X—將濃度值從小至大進行排序的號碼;

Y—按時間排列的序號。

通過查閱Spearman秩相關系數的統計表, 將|R|和W(臨界值)進行對比。當|R|>W表示變化趨勢有顯著意義: 若R是正值, 說明指標變化呈現上升的趨勢; 若R是負值, 說明指標變化呈下降趨勢。當|R|≤W則表示變化趨勢沒有顯著意義: 說明在評價周期內指標變化穩定或平穩。

查表可知周期=5時,W=0.9。則當R>0.9時表示顯著上升; 當R<–0.9時表示顯著下降; 當–0.9≤R≤0.9時, 變化趨勢不顯著。

3 結果分析

3.1 生態功能狀況現狀分析

依據HJ 192—2015計算得出2015年11個縣域的指數, 其排序及分級情況見表4。

計算結果顯示: 2015年11個縣域的值介于61.20—71.11之間, 生態功能狀況全部處于優或良級別。其中, 乳源瑤族自治縣的生態功能狀況為優, 其他10個縣域的生態功能狀況為良。

從空間分布來看, 位于韶關市西部的乳源瑤族自治縣的達71.11, 在所有縣域中位列首位, 其生態狀況指標和環境狀況指標分列11個縣中的第一和第二位, 這反映了乳源瑤族自治縣的自然生態優越, 環境狀況良好, 生態功能穩定, 生態系統承載力高。該縣擁有廣東省境內面積最大的原始森林, 受保護區域面積比位列11縣之首, 動植物資源豐富; 境內河流眾多, 水源涵養作用顯著, 這樣的自然條件是其生態功能和生態結構保持較高水平的重要原因。此外, 該區域承載的污染負荷小, 環境質量高, 反映了相關部門在節能減排、水氣治理等方面取得了較好的成效。綜合上述兩方面因素, 乳源瑤族自治縣的生態功能狀況為優。

其他10個縣域的介于61.20—67.45, 等級為良, 其中最低的是南雄市。表4的計算結果顯示: 南雄市的2項一級指標分列最后一位和第六位, 反映了其生態狀況和環境狀況在所有縣域中處于較差水平。具體至二級指標, 發現南雄市的生態功能和生態結構狀況均處于較低水平, 而遭受的生態脅迫程度則較高, 說明該縣的生態功能和生態結構均處于較低水平, 而承擔的生態壓力卻處于較高水平。總體來說, 南雄市的自然生態相對較好, 生態功能相對較穩定, 但也存在一定的生態環境問題。2015年南雄市的水土流失重度與水土流失中度面積均列韶關市首位, 局部地區水土流失較重, 需要引起重視。

3.2 生態功能狀況變化分析

根據HJ 192-2015計算得到2011年至2015年11個縣域指數的變化幅度(Δ=2015年- 2011年)及5年的秩相關系數, 見表5所示, 該11個縣域的空間分布見圖4。

計算結果顯示: 2015年與2011年相比, 11個縣域的介于–0.50—2.50, 其中生態功能狀況無明顯變化(||<1)的縣域有7個, 分別為仁化縣、乳源瑤族自治縣、南雄市、平遠縣、蕉嶺縣、龍川縣和連平縣, 占縣域總數的63.6%; 略微變化(1≤ |Δ|<2)的縣域有3個, 分別為始興縣、興寧縣及和平縣, 占總數的27.3%; 明顯變化(2≤||<4)的縣域有1個(樂昌市), 占總數的9.1%。其中, 始興縣和興寧縣的生態功能狀況略微變好(1≤<2), 和平縣的生態功能狀況略微變差(-1≥>-2); 樂昌市的生態功能狀況明顯變好(2≤<4)。2011年至2015年期間, 全部縣域的生態功能狀況保持穩定, 變化趨勢均不顯著(|R|≤0.9)。

表4 2015年廣東省國家重點生態功能區功能狀況指數及排序情況

表5 廣東省國家重點生態功能區生態功能狀況指數及變化情況

圖4 廣東省國家重點生態功能區生態功能狀況變化空間分布

Figure 4 Spatial distribution of ecological function index variation of national key ecological function zones in Guangdong province

選取樂昌市(明顯變好)及和平縣(略微變差)作為典型區域進行變化原因分析。

(1)樂昌市

與2011年相比, 2015年樂昌市的上升2.5, 生態功能狀況明顯變好, 其三級指標變化情況見表6。從一級指標來看, 樂昌市上升的主要貢獻來源于環境狀況指標的增大; 在二級指標層面, 則是污染負荷指數的貢獻占主導作用(污染負荷指數降低, 說明該區域受納的污染程度降低); 具體至底層三級指標可知, 相較于2011年, 樂昌市的主要污染物排放強度明顯降低, 而城鎮污水集中處理率則明顯提高。說明樂昌市相關部門在控制污染物排放及污水治理等方面的工作取得了較好的成效。

(2)和平縣

相比于2011年, 2015年和平縣的下降1.04, 說明其生態功能狀況略微變差。結合表7可知, 和平縣的環境狀況指標略有上升, 而生態狀況指標則下降且占主導作用; 而由二級指標變化可知, 其生態功能、生態結構均變差, 而遭受的生態脅迫程度卻上升, 由底層三級指標變化可知, 其水源涵養功能、林地覆蓋和草地覆蓋均下降, 而耕地和建設用地的面積增幅卻較大, 說明和平縣在此期間存在一定的農業或開發建設活動, 導致其生態功能和生態結構水平下降, 而遭受的生態脅迫程度則上升。

表6 樂昌市三級指標變化情況

表7 和平縣三級指標變化情況

4 結論與討論

4.1 結論

本文分析了2015年廣東省11個國家重點生態功能區的生態功能狀況現狀及2011年至2015年期間的變化情況, 得到的主要結論如下:

(1)2015年廣東省11個國家重點生態功能區功能狀況指數()范圍為61.20—71.11, 生態功能狀況全部為優或良級別。其中, 1個縣域的生態功能狀況為優, 10個縣域的生態功能狀況為良。11個重點生態功能區的生態功能狀況具有一定的區域差異性,最高的是乳源瑤族自治縣, 最低的是南雄市。

(2)2015年與2011年相比, 仁化縣等7個縣域的生態功能狀況無明顯變化, 保持穩定; 始興縣等3個縣域的生態功能狀況略微變化; 樂昌市的生態功能狀況明顯變化。其中, 始興縣和興寧縣略微變好, 和平縣略微變差, 樂昌市明顯變好。

(3)2011年至2015年期間, 全部縣域的生態功能狀況保持穩定, 變化趨勢均不顯著。

廣東省國家重點生態功能區多具有森林覆蓋率高、生物多樣性豐富、水源涵養作用顯著等特點, 對于維護全省區域生態安全具有重要作用。然而也存在一定的環境問題。在自然生態方面, 部分地區存在年際間林地和灘涂濕地面積減少, 耕地和建設用地面積增加的現象, 這既有自然環境變遷的影響, 也有人為干擾的因素, 尤其是違法違規的人類活動; 而在環境狀況方面, 部分地區存在污染源排放和城鎮污水處理不達標等問題。在今后的工作中, 可結合衛星遙感、無人機航空和地面監測等多種手段, 及時發現和預警非法違規的土地利用開發活動, 通過建設林業工程, 設立自然保護區等手段對生態功能區進行保護; 同時, 加快推進重點生態功能區內的環保設施建設, 如建設污水處理廠, 在發電廠內配備脫硫、脫硝及煙塵治理等設施, 推進蓄禽養殖污染治理配套設施建設等; 加大環境監管力度, 如通過改進監測設備、提高監測頻次等手段, 確保污染減排工作得到落實, 有效改善生態功能區的生態功能狀況。

4.2 討論

本文基于HJ 192—2015給出的水源涵養型生態功能區生態功能評價方法, 計算廣東省11個國家重點生態功能區的指數, 綜合評估其生態功能狀況及變化, 可為生態功能區的生態保護和環境治理提供基礎數據。然而, 南嶺山地森林及生物多樣性生態功能區有其自身特色, 在后續研究中, 可結合區域特點, 在原有評價方法的基礎上, 科學合理的修改指標權重。如適當提高與水源涵養功能相關的指標所占的比重, 另外, 還可考慮在評價指標體系中加入水網密度指數(通過河流長度、水域面積和水資源量綜合表征), 以求更好的體現不同區域水源涵養功能的空間差異。同時, 若想說明生態區內生態功能狀況的空間差異, 可根據實際需求在像元尺度上開展相關研究, 以求更好的評估廣東省重點生態功能區的生態功能狀況。

[1] 國務院. 全國主體功能區規劃[Z]. 2010.

[2] 李國平, 李瀟. 國家重點生態功能區轉移支付資金分配機制研究[J]. 中國人口·資源與環境, 2014, 24(5): 124–130.

[3] 何立環, 劉海江, 李寶林, 等. 國家重點生態功能區縣域生態環境質量考核評價指標體系設計與應用實踐[J]. 環境保護, 2014, 42(12): 42–45.

[4] 財政部. 關于印發《中央對地方重點生態功能區轉移支付辦法》的通知[J]. 當代農村財經, 2017(11): 48–49.

[5] SANTOS R, RING I, ANTUNES P, et al. Fiscal transfers for biodiversity conservation: the Portuguese Local Finances Law[J]. Land Use Policy, 2012, 29(2): 261– 273.

[6] 任世丹. 重點生態功能區生態補償正當性理論新探[J]. 中國地質大學學報(社會科學版), 2014, 14(1): 17–21.

[7] 李國平, 張文彬, 李瀟. 國家重點生態功能區生態補償契約設計與分析[J]. 經濟管理, 2014, 36(8): 31–41.

[8] 吳越. 國外生態補償的理論與實踐——發達國家實施重點生態功能區生態補償的經驗及啟示[J]. 環境保護, 2014, 42(12): 21–24.

[9] 張文彬, 李國平. 國家重點生態功能區轉移支付動態激勵效應分析[J]. 中國人口·資源與環境, 2015, 25(10): 125– 131.

[10] 孔德帥. 區域生態補償機制研究[D]. 北京: 中國農業大學, 2017: 8–38.

[11] 樊杰. 中國主體功能區劃方案[J]. 地理學報, 2015, 70(2): 186–201.

[12] 潘星, 胡可, 石江南, 等. RS和GIS支持下的國家重點生態功能區縣生態功能區劃分方法研究——以四川寶興縣為例[J]. 測繪, 2016, 39(2): 60–64.

[13] 張愛儒. 青海藏區重要生態功能區生態環境承載力研究——以三江源生態功能區為例[J]. 蘭州大學學報(社會科學版), 2015, 43(3): 62–71.

[14] 孫小濤, 周忠發, 陳全, 等. 重點生態功能區水土流失敏感性評價與分布研究——以貴州省雷山縣為例[J]. 水土保持學報, 2016, 30(6): 73–78, 133.

[15] 吳丹, 鄒長新, 高吉喜. 我國重點生態功能區生態狀況變化[J]. 生態與農村環境學報, 2016, 32(5): 703–707.

[16] 吳丹, 鄒長新, 高吉喜, 等. 水源涵養型重點生態功能區生態狀況變化研究[J]. 環境科學與技術, 2017, 40(1): 174–179.

[17] 白力軍, 王玉華, 布仁圖雅, 等. 基于生態功能區評價的國家重點生態功能區縣域生態功能狀況指數變化探究[J]. 環境與發展, 2017, 29(4): 209–210, 213.

[18] 滿衛東, 劉明月, 李曉燕, 等. 1990–2015年三江平原生態功能區生態功能狀況評估[J]. 干旱區資源與環境, 2018, 32(2): 136–141.

[19] 環境保護部. HJ 192—2015, 生態環境狀況評價技術規范[S]. 2015.

[20] 環境保護部環境監測司, 環境保護部衛星環境應用中心. 國家重點生態功能區縣域生態環境質量考核環境衛星影像圖集[M]. 北京: 中國環境出版社, 2013: 212–223.

[21] 黃丹雯. 遙感監測,環境監測的“超級戰將”[J]. 環境, 2017, (7): 78–79.

[22] 萬黎, 毛炳啟. Spearman秩相關系數的批量計算[J]. 環境保護科學, 2008, (5): 53–55, 72.

Evaluation of ecological function statuses based on Landsat images in key ecological function zones of Guangdong Province

LIU Zhuting1,GUO Qingrong1,*, LIU Hua1, XU Dan2

1. Guangdong Environmental Monitoring Center, Guangzhou 510308, China 2. School of Environment and Chemical Engineering, Foshan University, Foshan 528000, China

It is very important for ecological protection and environmental governance to carry out the project of monitoring and evaluation of the key ecological function zones. This study analyzed the ecological function statuses and the ecological function change of 11 national key ecological function zones in Guangdong Province, which were chosen as the first 11 ecological compensation regions in Guangdong Province. Land use/cover data extracted from Landsat series images by visual interpretation, field inspection data, and statistical data from 2011 to 2015 were used in this study. The results showed that: (1) in 2015, the ecological function statuses of the 11 regions were all excellent or good but still had regional differences. The Ruyuan Yao Autonomous County had the highest ecological function index (=71.11) while the Nanxiong City had the lowest(61.20). (2) Compared to 2011, the change rates ofin 11 national key ecological function zones were ranging from -0.50 to 2.50 in 2015. 7 counties almost had no change in ecological function statuses (||<1), such as the Renhua County. In addition, 3 counties changed slightly in ecological function status (1≤||<2). Among these counties, Shixing County and Xingning County had a better ecological function status (1≤<2) while the ecological function status in Heping got worse (-1≥>-2); Moreover, the ecological function status in Lechang City got better significantly than before (2≤<4). (3) From 2011 to 2015, the ecological function statuses of all the counties remained stable and without obvious variation trend (-0.9<R<0.9).

land use/cover; national key ecological function zone; ecological function statuses assessment

10.14108/j.cnki.1008-8873.2019.05.016

X87, X835

A

1008-8873(2019)05-119-08

2018-06-27;

2018-08-01

國家高技術研究發展計劃(863計劃)“星-機-地生態環境質量遙感監測系統集成與示范”(2014AA06A511); 廣東省省級科技計劃項目“珠江三角洲大氣污染高分遙感監測及預警”(2017B020216001)

劉朱婷(1991—), 女, 湖南永興人, 碩士, 助理工程師, 主要從事生態環境遙感監測研究, E-mail: liuzhut@126.com

郭慶榮, 男, 博士, 教授級高級工程師, 主要從事生態環境監測評價與退化生態系統恢復等方面的研究, E-mail: 13609793463@139.com

劉朱婷, 郭慶榮, 劉花, 等. 基于Landsat影像的廣東省重點生態功能區生態功能狀況及其變化評價[J]. 生態科學, 2019, 38(5): 119-126.

LIU Zhuting,GUO Qingrong, LIU Hua, et al. Evaluation of ecological function statuses based on landsat images in key ecological function zones of Guangdong Province[J]. Ecological Science, 2019, 38(5): 119-126.