腕表式角度儀用于目標性自主訓練在肘關節骨折術后康復中的效果觀察

潘志明 黃秀堅

肘關節在人體上肢結構中具有重要的連接與支撐作用,屬于人體容易發生骨折的部位,骨折后需要進行長時間的外固定治療或關節內固定術。由于肘關節是一個結構復雜的復合關節,治療后肘關節常存在一定的功能障礙,例如關節僵硬、活動受限、疼痛等,對患者的正常日常生活造成嚴重的影響[1]。肘關節骨折固定術后,患者由于疼痛、局部腫脹、心理顧慮等因素,缺乏自主康復訓練而導致患肢活動受限、功能障礙,常寄希望于藥物或直至關節出現僵硬不得不進行關節松解術,所以術后早期不合理訓練或不進行訓練會影響手術效果[2]。為此,必須讓患者采取循序漸進的運動療法,為患者設置自主康復訓練目標,進而鞏固手法療效及提高訓練效果[3]。本研究通過對比肘關節骨折術后患者運用腕表式角度儀進行自主訓練與常規自主訓練的效果,探討該腕表式角度儀的臨床效果,從而為患者的康復提供輕巧簡便、安全有效的訓練儀器。

1 對象和方法

1.1 對象 選取本院2018年1月至2019年1月收治的肱骨遠端或尺骨近端骨折、橈骨頭骨折后行切開復位內固定術的患者80例作為研究對象,其中車禍所致46例,意外摔倒所致22例,高空墜落所致12例。將入選患者按隨機數字表法分為觀察組和對照組兩組,每組40例。觀察組男29例,女11例,年齡25~65(46.32±10.50)歲;對照組男 24 例,女 16 例,年齡 26~65(46.50±10.35)歲。兩組患者的基線資料比較差異無統計學意義(P>0.05)。納入標準:(1)患者肘部骨折,診斷標準及分型參照《中西醫結合骨傷科學》[4];(2)年齡 25~65 歲;(3)骨折復位良好且內固定穩定性良好;(4)患者無意識障礙,主動配合治療;(5)患有其它疾病但在住院期間不需要特殊處理也不影響本次康復路徑流程實施者。本研究經本院倫理委員會批準,所有患者均知情同意。

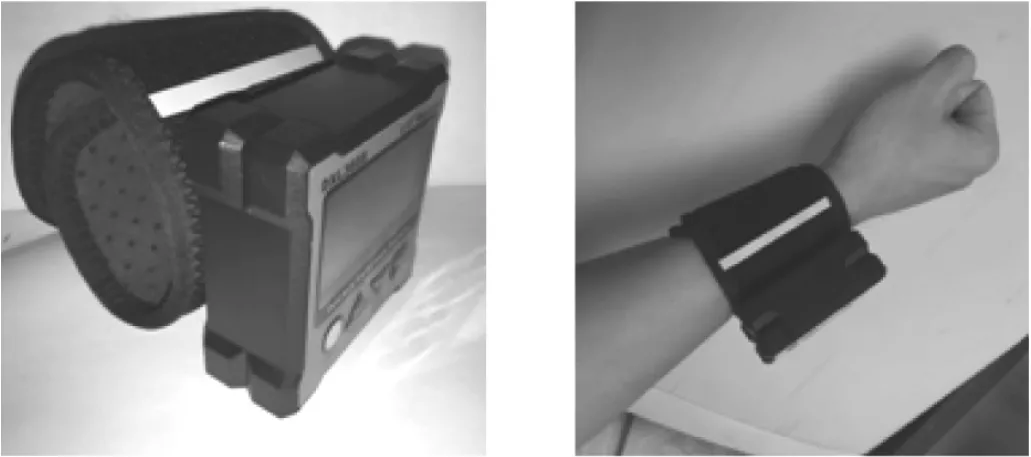

1.2 方法 兩組患者均給予術后康復手法治療。早期(術后2周內):從手往身體近端方向依次揉捏、推壓、點按患側上肢,前、后側各做3次;在肘關節允許的活動范圍內行肘關節被動功能鍛煉;以上操作每次10~15min,2次/d。中后期(術后3~8周)在早期的基礎上加上肘關節牽伸及滑動手法,每次做3組,2次/d。觀察組在康復手法治療的基礎上,從術后第3天開始使用腕表式角度儀(圖1)開展主動關節功能康復訓練,由康復治療師對肘關節屈、伸活動及前臂旋前旋后活動設置活動目標,活動至角度儀發出提示音后保持動作3s再返回,然后進行另一方向的活動訓練,如此反復。每組20次,4組/d,每組間隔2~3h。訓練目標設置原則:(1)患者容易完成的;(2)活動時無痛或輕微疼痛;(3)每天增加度數不超過10°。訓練時指導患者采取正確的體位,避免上臂造成代償。腕表式角度儀:通過把電子角度儀(東莞市晶研儀器科技有限公司,型號:DXL360S)和運動護腕(揚州市強勁體育用品有限公司,型號:6330)分別進行改裝后,運用紐扣拼裝固定后做成腕表式角度儀。儀器特點:(1)可測單軸、雙軸與水平面傾斜角度,大屏LCD清晰顯示角度;(2)充電功能;(3)可對指定角度設置蜂鳴提示;(4)具有陀螺儀技術,可測量兩個面之間的角度,不僅僅在地球重力的方向上;(5)響應時間<0.4s;(6)體型輕巧,重量約 80g;(7)穿戴方便,腕帶上提供與移動臂長軸平行的參考線;(8)活動紐扣拼合,可切換儀器測量的初始角度。患者使用儀器進行肘關節屈伸訓練時爭取做到上臂與水平面垂直即可,也可以用仰臥、上臂靠墻或平放于桌面上來減少角度代償。對照組在康復手法治療的基礎上,從術后第3天開始進行常規關節活動訓練,以患者感覺關節已活動至受限角度后返回,再進行相反方向的活動;開始訓練時間、運動方式、運動次數及頻率同觀察組。

圖1 腕表式角度儀實物圖

1.3 觀察指標 在治療前、治療后8周分別進行主動關節活動度(AROM)、美國特種外科醫院(hospital for special surgery,HSS)改良肘關節評分系統評定;治療前、治療后 2、4、6、8 周分別按視覺模擬痛覺評分(VAS)標準對患者完成主動功能訓練痛覺評分(initiative VAS,IVAS)進行評定并做好記錄[5]。

1.3.1 AROM評定 根據AROM評定量表評估患者前臂和肘部治療前、治療后8周的關節活動度[6]。

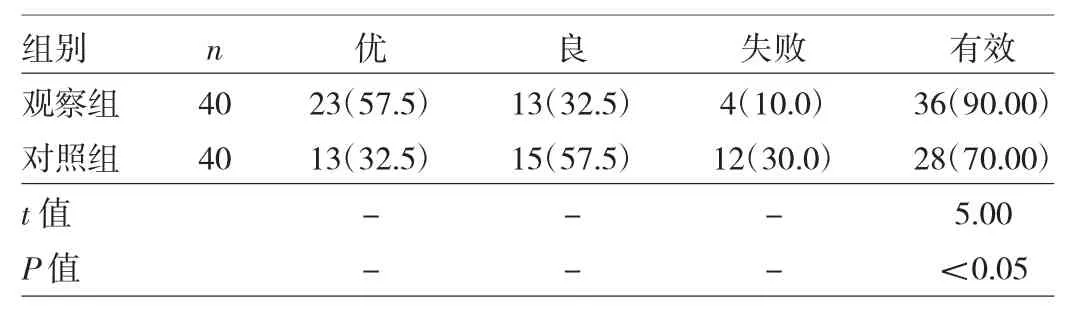

1.3.2 改良HSS肘關節功能評定 改良肘關節HSS評分項目包括:癥狀、功能、伸屈范圍、肌力、屈曲攣縮、伸直攣縮、旋前、旋后;改善評分超過33分則評定為優,改善評分達到23~33分則評定為良,改善評分低于23分則評定為失敗[7]。有效率=(優+良患者)/總患者×100%。

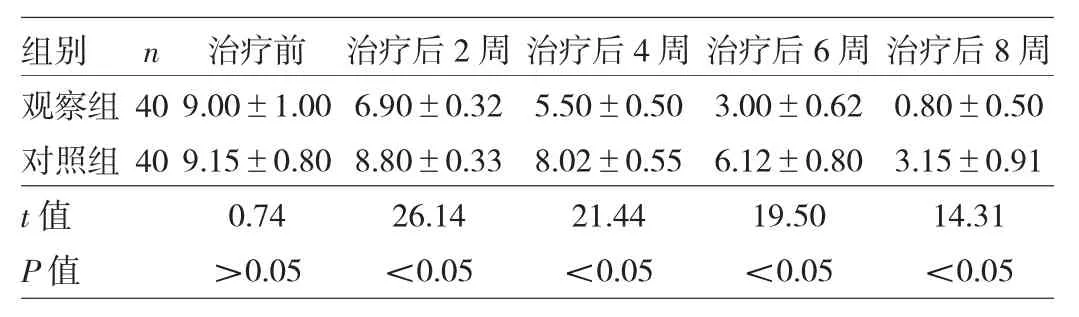

1.3.3 VAS評分標準 VAS評分表通過0~10的數字表示疼痛程度:0分表示無疼痛,1~3分表示輕微疼痛,患者可以忍受;4~6分表示疼痛明顯,可以忍受,需要給予鎮痛治療;7~10分表示疼痛感劇烈,不能夠忍受,必須給予鎮痛治療[8]。

1.4 統計學處理 采用SPSS 20.0統計軟件。計量資料以表示,組間比較采用兩獨立樣本t檢驗;計數資料組間比較采用χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者治療后8周的AROM評分比較 和對照組相比,觀察組患者治療后8周的前臂旋前、旋后、肘關節伸直、屈曲的AROM評分均更高,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表 1。

表1 兩組患者治療后8周的AROM評分比較(分)

2.2 兩組患者治療后8周肘關節功能改善效果比較和對照組相比,觀察組患者治療后8周肘關節功能改善有效率更高,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組患者治療后8周肘關節功能改善效果比較[例(%)]

2.3 兩組患者治療前、后不同時點IVAS評分比較 和治療前相比,兩組患者治療2、4、6、8周后IVAS評分均有所降低,差異均有統計學意義(均P<0.05);和對照組比較,觀察組治療后2、4、6、8周IVAS評分均更低,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表3。

3 討論

肘關節骨折是臨床上較常見的疾病,占全部骨折的7%。肘關節骨折術后由于骨骼、肌肉、關節囊等部位受損,導致肘關節出現疼痛、活動受限、功能降低等問題,使得愈合情況并不理想。據研究,肘關節創傷后發生關節僵硬的患者達10%~15%,這主要由于肘關節上下關節面接觸弧度大且吻合緊密,如果術后限制關節活動或進行粗暴的康復治療,容易導致關節僵硬,甚至發展為嚴重的肘攣縮[9]。另外有研究表明,肘關節骨折固定術后1~3d即可開始主動關節活動訓練,這能促進血液與淋巴循環,防止廢用性肌萎縮,同時能促進骨折愈合,能牽伸關節囊及韌帶、肌腱等軟組織,預防其發生攣縮[10]。因此,肘關節骨折手術后患者必須盡早進行術后關節功能康復訓練。在訓練中,關節進行節律性地來回活動,每次活動均觸到關節活動的終末端,可以有效松解粘連,維持關節活動度;根據患者的活動受限狀況設置康復訓練目標角度后,在關節活動的終末端進行主動肌的等長收縮,可以使關節活動功能得以維持或改善;以上訓練均符合本體神經肌肉促進技術(PNF)中特殊治療技術收縮-放松和保持-放松的訓練原則。本研究在常規康復手法治療的前提下,從術后第3天開始使用腕表式角度儀進行主動關節功能康復訓練,由康復治療師對肘關節屈伸活動及前臂旋前旋后活動設置目標角度,活動至角度儀發出提示音時,保持動作3s后返回,然后進行另一方向的活動訓練,如此反復。結果顯示,和對照組對比,觀察組治療后8周的AROM評分明顯更高,其前臂旋前、旋后、伸直、屈曲的活動度評分明顯更高。和對照組對比,觀察組治療后8周肘關節功能改善效果明顯更高。和治療前對比,兩組患者治療后2、4、6、8周IVAS評分明顯降低;和對照組對比,觀察組治療后2、4、6、8周IVAS評分明顯更低。由此可見,對肘關節骨折術后患者運用角度提示儀進行目標性自主訓練的效果明顯優于常規康復訓練。本項目采用自制儀器進行功能訓練,無創、省時、治療費用低、操作簡單便捷、無風險。

表3 兩組患者治療前、后不同時點IVAS評分比較(分)

綜上所述,肘關節骨折術后患者使用腕表式角度儀進行目標性自主訓練,可以更有效地促進肘關節固定術后患者功能恢復,有利于減輕訓練過程中的疼痛,康復效果優于常規的自主康復訓練。且該治療方法操作簡便、安全、患者依從性高,還可推廣使用于肩關節、膝關節、人工髖(膝)關節置換等關節術后的自主訓練中。